Psychological rehabilitation and life quality assessment for patients with thyroid cancer

Автор: Dubskiy S.V., Kupriyanova I.E., Choinzonov E.L., Balatskaya L.N.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 4 (28), 2008 года.

Бесплатный доступ

Life quality values of thyroid cancer patients are characterized by reduction in psychological vector in early postoperative period and greatly in social vector. The detected damages are completely resolved within 6 months. Compensation of physical characteristics of life quality occurs more completely. High level of personal anxiety having preferably psychical and neurovascular character is observed in patients of the studied group. Comprehensive systematic psycho-therapeutic correction in early postoperative period taking account individual characteristics of the patients significantly increases the treatment efficacy. A high social-labor adaptation of the studied group patients has been found.

Thyroid cancer, life quality, rehabilitation

Короткий адрес: https://sciup.org/14054873

IDR: 14054873 | УДК: 616.441-006.6:15.07

Текст научной статьи Psychological rehabilitation and life quality assessment for patients with thyroid cancer

Онкологическое заболевание для многих пациентов сопровождается изменением привычного образа жизни, разрывом сложившихся связей, ограничением одних возможностей и утратой других. Больные раком щитовидной железы (РЩЖ) нуждаются в широкой программе реабилитационных мероприятий и социальной помощи, начиная от восстановления утраченных или ослабленных функциональных нарушений до профессиональных навыков, взаимоотношений в семье и в быту. Решение данной проблемы может быть только комплексным, при участии многих специалистов и общества в целом. За последние десятилетия вопросы восстановительного лечения (или реабилитации) больных со злокачественными опухолями подверглись существенному пересмотру. Совершенствование техники хирургических вмешательств, повышение эффективности комбинированных методов лечения больных РЩЖ позволяют получить достаточно высокие показатели отдаленной выживаемости – свыше 90%. И то, насколько полноценной жизнью живут больные после проведенного лечения по поводу РЩЖ, становится достаточно важной медикосоциальной проблемой [3, 8, 9, 11].

Реабилитация и оценка качества жизни пролеченных пациентов чрезвычайно важны в различных сферах жизни: социальной, профессиональной, семейной, творческой. Проблемы медицинской, социальной и трудовой реабилитации, являющиеся конечной целью диспансерного наблюдения, заслуживают не только пристального внимания и изучения, но и имеют серьезную практическую значимость. По оценкам ряда авторов, качество жизни пациентов, получивших радикальное лечение по поводу злокачественной опухоли щитовидной железы, во многом связывается с результатами лечения (наличием послеоперационных осложнений, адекватностью проводимой гормональной коррекции, порой наличием и характером послеоперационного рубца, длительностью безрецидивного периода и продолжительностью жизни) [4–7, 12, 13].

Несмотря на различный методологический уровень, концептуальные подходы, критерии качества жизни – одни из немногих социальнопсихологических характеристик, которые применяются в оценке психического здоровья как личности, так и социума (микро- и макропопуляции), включающими актуальное клиническое состояние, ценностные ориентиры и мотивацию – позиции, весьма важные не только в терапевтическом и реабилитационном процессе, но и в превентивном, профилактическом и прогностическом ракурсе. Личность пациента должна рассматриваться во взаимодействии социальных, психологических и биологических факторов.

Целью настоящего исследования явилась разработка методики психологической реабилитации больных РЩЖ на этапах проводимого лечения с оценкой качества жизни.

Материал и методы

В исследование включены 52 больных дифференцированным РЩЖ в возрасте от 25 до 60 лет, получивших радикальное хирургическое и комбинированное лечение. Обследование проводилось в 3 этапа: до операции, через неделю после лечения и через 6 мес после выписки из стационара. Группу контроля составили 50 здоровых добровольцев сопоставимого пола и возраста.

В исследовании были использованы шкалы тревоги Гамильтона (Hamilton anxiety scale – HAS), в которой учитывалось 14 пунктов [10]. Психическую тревогу характеризовали 6 пунктов: напряжение, собственно тревога, страх, бессонница, интеллектуальные затруднения, депрессия. Следующие 6 пунктов отражали состояние соматической тревоги, которая проявлялась соматическими симптомами на психотравмирующие ситуации: мышечные симпто-мы, соматическое недомогание, кардиоваскулярные проявления, респираторные, желудочно-кишечные, урогенитальные. Нейро-вегетативная тревога выражалась либо в нейро-вегетативных проявлениях (жар, покраснение или побледнение кожи, дистальный гипергидроз и т.д.), либо в поведенческих реакциях.

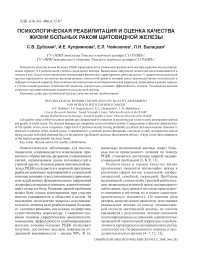

«Индекс жизненного стиля» применялся как метод психологической диагностики скрытых эмоциональных нарушений, доминирующих социально-фрустрирующих факторов и межличностных конфликтов, индивидуальных механизмов переработки стресса и психологической защиты по Г. Келлерману и Р. Плутчику (1979) [2]. Субъективная оценка общего уровня соматического и психического здоровья проводилась опросником качества жизни по И.А. Гундарову – «Роза качества жизни» (1995) [1]. Оценивались 15 показателей – положение в обществе, работа, душевный покой, семья, дети, здоровье, условия в районе проживания, жилищные условия, материальный достаток, питание, сексуальная жизнь, духовные потребности, общение с друзьями, развлечения, отдых.

Результаты исследования

На основе анализа полученных данных определены количественные характеристики качества жизни. Снижение физического вектора качества жизни выявлено в раннем послеоперационном периоде. В течение полугода после лечения пациенты переживают социальнопсихологический кризис, вплоть до развития депрессивного состояния. Кроме того, выявлено значительное снижение средней величины субъективной оценки по осям: здоровье (2,1); отдых (2,5); развлечения (2,1); душевный покой (2,3); сексуальная жизнь (2,1); материальное положение (2,3).

Показатели качества жизни являются субъективными. Были определены те сферы жиз-

Рис. 1. Диаграмма оценки качества жизни больных РЩЖ

Рис. 2. Уровень тревоги по шкале Гамильтона недеятельности пациентов, в которых степень комфортности пациентов внутри себя и в рамках своего общества оценивалась как недостаточная.

Количественные характеристики качества жизни отмечены снижением физического вектора в раннем послеоперационном периоде (34,4 ± 1,2 балла, в контроле – 45,5 ± 2,7 балла). В течение полугода полностью восстанавливается физическое самочувствие, но наблюдается социально-психологический кризис. В значительной степени отмечено снижение качества жизни по социальному вектору (рис. 1).

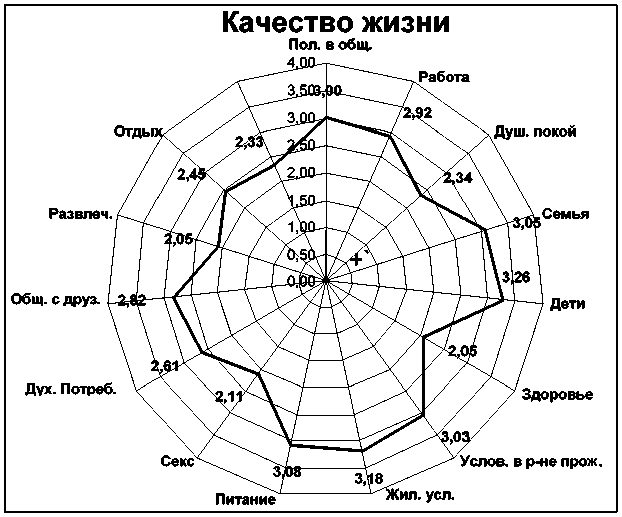

Средний уровень тревоги по шкале Гамильтона (рис. 2) составил 15,4 балла. При этом у 28,2 % обследованных зарегистрирован уровень тревоги 20 и более баллов, появление архаических форм психологической защиты. В контроле этот показатель составляет 3–5 баллов. Особенно беспокоили пациентов собственно тревога, чувство напряжения, бессонница, снижение интеллектуального потенциала, ощущения общего соматического недомогания и широкий комплекс нейровегетативных реакций (дистальный гипергидроз, цефалгия, головокружения, кожные проявления).

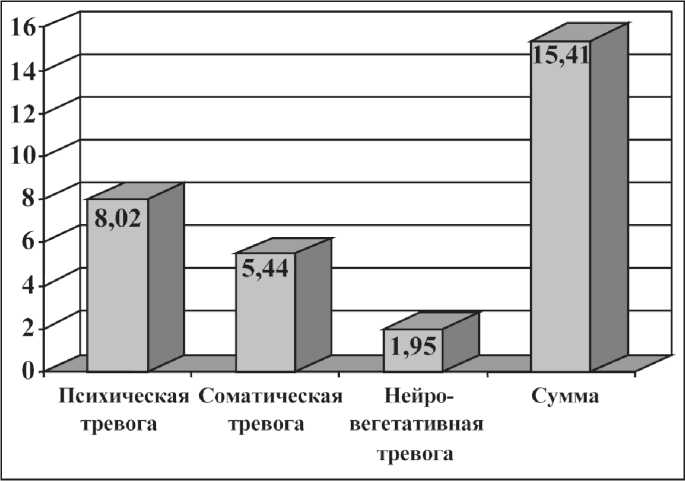

Анализируемые симптомы тревоги были структурированы в 3 вектора: психологическая, соматическая и нейровегетативная тревога (рис. 3, а). Первые 6 симптомов составляют психическую тревогу, следующие 6 симптомов характеризуют соматическую тревогу и 2 последних составляют нейровегетативную тревогу. Каждая составляющая тревоги проанализирована в пересчете на 1 симптом (рис. 3, б). Уровень психической тревоги был наивысший и составил 8,2 балла, в пересчете на 1 симптом – 1,3 балла. Уровень соматической тревоги составил 5,4 и 0,9 балла соответственно, нейровегетатив-ной тревоги – 1,9 балла, что в пересчете на 1 симптом составило 0,97 балла. Таким образом, показано, что у больных РЩЖ очень высокий уровень психической и нейровегетативной тревоги, который в значительной степени ухудшает общее состояние пациента.

Анализ индекса жизненного стиля (система психологических защит) в группе больных РЩЖ отразил выраженность компенсации как зрелой психологической защиты с преобладанием ранних психологических защит (отрицание, вытеснение). Отличительной чертой пациентов исследуемой группы является появление высокого уровня реактивного образования, т.е. больные при наличии повышения уровня тревоги формируют патологические домыслы о

Рис. 3. Структура тревоги в группе больных РЩЖ состоянии своего здоровья либо об отношении к их личности со стороны окружающих.

На основании полученных данных выделены следующие группы больных РЩЖ по степени психологической реабилитации:

-

- психологически компенсированная группа – 51 % (высокий или низкий уровень образования, высокий социальный статус, зрелый возраст, семья с психологической поддержкой). Нуждаются только в ранней психологической реабилитации с образовательным уклоном;

-

- психологически неустойчивая (группа риска) – 27 % (средний уровень образования, средний возраст, неустойчивые семьи, низкий уровень материальной обеспеченности). Нуждаются в длительной социально-психологической коррекции (1–2 года);

-

- психологически дезадаптированная (с пограничными нервно-психическими расстройствами) группа – 22 % (незаконченное образование, молодой возраст, отсутствие семьи, материальные проблемы, наличие психических расстройств до заболевания: неврозы, психопатии). Нуждаются в специализированном психиатрическом лечении.

С учетом выделенных групп реабилитации и характера выявляемых в ходе обследования нарушений показана обоснованность индивидуальных программ для психофармакоте-рапевтической помощи данному контингенту пациентов. В целом, у больных РЩЖ обнаруживается достаточно высокий уровень тревоги, который преимущественно имеет психический и нейровегетативный характер. Следовательно, психотерапия таких больных в период госпитализации прежде всего должна быть направлена на снижение личностной тревоги каждого пациента. Результаты исследования механизмов психологических защит выявили у пациентов особенности отношения к болезни; значительное преобладание определенных форм реагирования, таких как «реактивное образование», «отрицание» и «интеллектуализация».

В ходе проводимого исследования были приняты следующие методы психологического воздействия:

-

- психокоррекционные методы (рациональная психотерапия, образовательные программы, обучение аутотренингу, музыкотерапия);

-

- психотерапевтические методы (работа в психотерапевтической группе, индивидуальная психотерапия, направленная на снятие напряжения, формирование позитивного будущего, активизация психологической адаптации в семье и коллективе).

В процессе проведения психотерапевтической коррекции больные отмечают снижение тревоги, восстанавливается душевный покой и комфорт. Такие фундаментальные ценности, как семья, дети, остаются на прежнем уровне. Повышаются позиции психологического профиля – общение с друзьями, духовные потребности, отдых, развлечения. При проведении психотерапии снижалась психическая и ней-ровегетативная тревога. Соматическая тревога сохранялась на прежнем уровне, поскольку пациенты постоянно прислушивались к внутренним ощущениям, и любой симптом трансформировался ими как проявление основного заболевания. В процессе психотерапии происходит трансформация психологических защит, появляется психологическая компенсация, которая выражается в адекватном отношении к болезни и зрелым участием в проводимой программе, направленной на реабилитацию.

Чтобы оценить эффективность реабилитации, мы условно приняли качество жизни группы пациентов РЩЖ на позднем этапе реабилитации через 6 мес после специального лечения за 100 %. Общее число баллов по шкале качества жизни составило 35,4 %. На раннем этапе реабилитации (послеоперационном) эффективность проводимой коррекции составила 82,9 % (общее число баллов в группе – 29,3), а до начала специального лечения и реабилитации общее число баллов у больных РЩЖ – 27 (76,3 %).

Реабилитация больных РЩЖ связана с решением не только морально-этических, но и экономических, социальных проблем в государственном масштабе, что делает ее особенно значимой. В целом программа помощи больным с онкологической патологией щитовидной железы должна быть комплексной, включать согласованную работу различных специалистов органов здравоохранения и социальной защиты на всех этапах реабилитации пациентов с момента установления диагноза и начала специального лечения.