Птицы бассейна Верхнего Дона: Gruiformes

Автор: Климов С.М., Землянухин А.И., Мельников М.В.

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 232 т.12, 2003 года.

Бесплатный доступ

Орнитология, птицы, экология, гнездование

Короткий адрес: https://sciup.org/140149688

IDR: 140149688

Текст статьи Птицы бассейна Верхнего Дона: Gruiformes

В конце XIX-первой четверти XX вв. в бассейне Верхнего Дона обитали 10 видов журавлеобразных (табл. 1). К числу обычных гнездящихся видов принадлежали погоныш, коростель и лысуха. Статус погоныша-крошки остался не вполне ясным. Остальные 6 видов в целом относились к категории редких, хотя в разных районах их статус мог заметно различаться.

Во второй половине XX в. видовой состав журавлеобразных Верхнего Дона в принципе не изменился (табл. 2), однако поменялся статус некоторых видов. По-прежнему обычными остаются погоныш, коростель и лысуха, хотя численность погоныша несколько снизилась. Сократилась численность серого журавля. Наиболее ощутимо антропогенная трансформация природы сказалась на состоянии таких степных видов, как дрофа и стрепет. Довольно широко распространенные ещё в первой четверти XX в., ныне они сохранились лишь в южных районах бассейна Верхнего Дона.

Серый журавль Grus grus (Linnaeus, 1758). Немногочисленный пролётный и гнездящийся вид. На гнездовании в регионе размещён неравномерно, что обусловлено специфичностью его местообитаний. Селится он по болотистым поймам рек и пойменным лесам. По данным Н .А. Север -цова (1855), журавли гнездились довольно редко в долине р. Битюг. Большие осенние скопления этих птиц ему приходилось наблюдать в районе Хреновского бора. С.С.Туров (1925) говорил о безусловном гнездовании журавля в Раненбургском уезде Рязанской губернии (ныне Чаплыгинский район Липецкой обл.), причём в некоторых местах эта птица была довольно многочисленной. В начале XX в. серый журавль зарегистрирован в Воронежском и Хопёрском заповедниках (Огнев, Воробьёв 1924). В 1970-х в Воронежской области его гнездование зарегистрировано в 9 из 32 административных районов (Нумеров 1996).

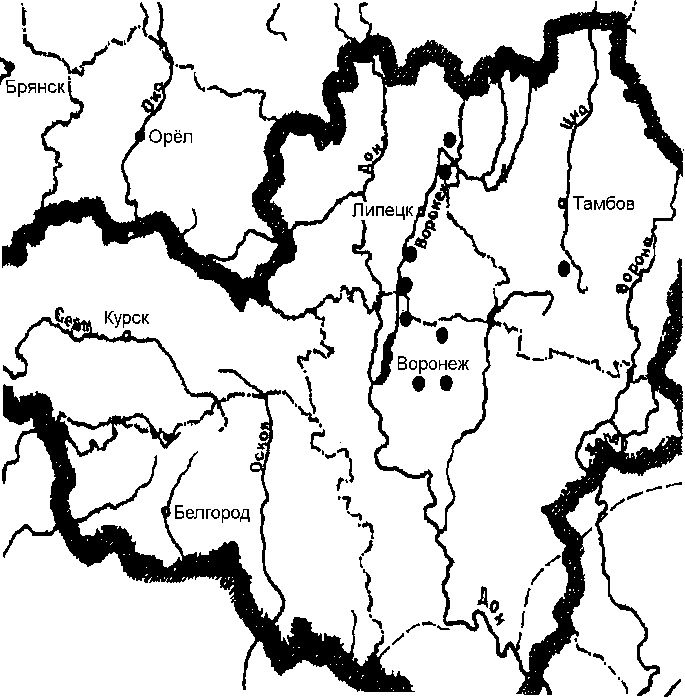

В настоящее время можно выделить несколько крупных поселений журавля в регионе (рис. 1). 1) Верхневоронежское (Добровский и Чаплыгин-ский р-ны Липецкой обл.). Расположено вдоль р. Воронеж от с. Преобра-женовка до с. Доброе. Общая численность 12-14 пар. В осеннее время на полях здесь наблюдали до 50 птиц (Климов, Недосекин 1989). 2) Средневоронежское (Липецкий и Грязинский р-ны Липецкой обл.). Расположено вдоль р. Воронеж от с. Троицкое до с. Вербилово. 7-8 пар. 3) Нижневоронежское (Усманский р-н Липецкой обл., Ново-Усманский р-н Воронеж- ской обл.). Расположено вдоль реки Воронеж и её притоков (Мещерка, Кривка, Боровица, Усмань). Общая численность 25-30 пар (Зобов, Лихац-кий 1932; Климов, Недосекин 1989; Лихацкий, Воробьёв 1989; Сарычев и др. 1995). 4) Битюгское. Вдоль р. Битюг от с. Борщево Панинского р-на до с. Шестаково Бобровского р-на Воронежской обл. Около 20 пар. 5) Хопёрское (Новохоперский р-н Воронежской обл.). Ядро данного поселения — Хопёрский заповедник. Общая численность гнездящихся в заповеднике журавлей составляет около 20 пар. Кроме того, здесь держится группа примерно из 70 неразмножающихся (неполовозрелых) птиц (Нумеров 1996).

Таблица 1. Виды журавлеобразных и их распространение в бассейне Верхнего Дона в конце XIX-начале XX вв.

|

Вид |

Западная часть (Горбачев 1925) |

Северная часть (Мензбир 1879; Сушкин 189) |

Восточная часть (Резцов 1910; Пред-теченский 1928) |

Южная часть (Северцов 1855*; Огнев, Воробьев 1924) |

|

Grus grus |

or |

on |

ОГ |

РГ |

|

Rallus aquaticus |

РП |

РГ |

пг |

ОГ |

|

Porzana porzana |

or |

or |

ОГ |

ОГ |

|

Porzana parva |

РП |

РП |

пг |

РГ |

|

Porzana pusilia |

— |

— |

РГ? |

— |

|

Crex crex |

or |

or |

ОГ |

ОГ |

|

Gallinula chloropus |

or |

РГ |

РГ |

РГ |

|

Fulica atra |

or |

or |

ОГ |

ОГ |

|

Otis tarda |

on |

РГ |

РГ |

ОГ |

|

Tetrax tetrax |

P3 |

— |

РГ |

РГ |

Обозначения:0 — обычный вид, Р — редкий, П — пролётный, 3 — залётный, Г — гнездящийся.

Таблица 2. Виды журавлеобразных и их распространение в бассейне Верхнего Дона во второй половине XX вв.

|

Вид |

Липецкая обл. |

Тамбовская обл. |

Воронежская обл. |

|

Grus grus |

МП, МГ |

ОП, РГ |

МП, МГ |

|

Anthropoides virgo |

— |

? |

(РЗ) |

|

Rallus aquaticus |

МП, РГ |

ОП, ОГ |

ОП, РГ |

|

Porzana porzana |

ОП, МГ |

ОП, ОГ |

ОП, МГ |

|

Porzana parva |

ОП, МГ |

РГ |

on, ОГ |

|

Porzana pusilia |

РП, РГ |

(РГ) |

РП, РГ? |

|

Crex crex |

оп,ог |

ОП, ОГ |

ОП, ОГ |

|

Gallinula chloropus |

МП, МГ |

МП, МГ |

МП, МГ |

|

Fulica atra |

ОП, ОГ |

on, ОГ |

ОП, ОГ |

|

Otis tarda |

РЗ |

РГ |

РГ |

|

Tetrax tetrax |

(РЗ) |

? |

(РГ) |

Примечание: сведения приведены для Липецкой обл. по; Недосекин и др. 1996;

Тамбовской обл. по: Скрылева и др. 1994; Воронежской обл. по: Нумеров 1996. Обозначения:0 — обычный вид, М — малочисленный, Р — редкий, П — пролётный, Г — гнездящийся, 3 — залётный.

Рис. 1 Размещение серого журавля на территории Верхнего Дона.

• — места гнездования журавлей.

Помимо этих относительно крупных поселений, в бассейне Верхнего Дона отмечены отдельные гнездовые пары. Общая численность серого журавля на Верхнем Дону составляет 150-180 гнездящихся пар и 100-150 летующих птиц.

Весенний прилет серого журавля в бассейн Верхнего Дона происходит в конце марта (табл. 3). Вместе с тем в конце XIX-начале XX вв. среднее время появления первых стай было на 13-17 дней позже.

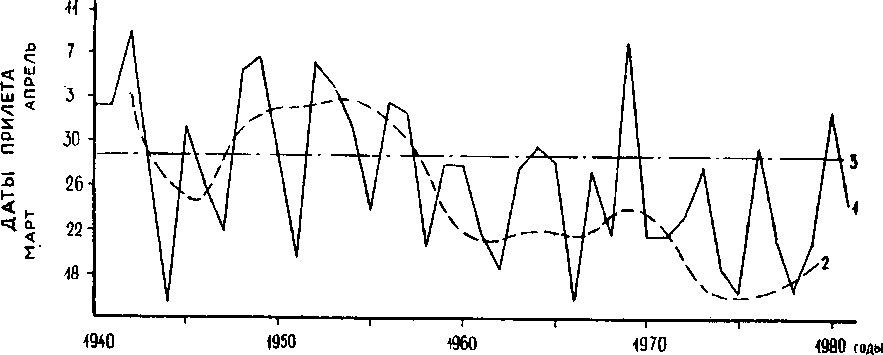

Анализ внутривековых циклов, выполненный А.А.Золотарёвым (1989) путем сглаживания трёхлетней скользящей средней с многократной повторностью (приём, использованный Л.И.Глазачевой 1977), показал, что в сроках прилёта серых журавлей в Хоперский заповедник выделяется два цикла продолжительностью 15-16 лет (рис. 2). Как видим, с 1940-х годов до середины 1970-х происходило волнообразное снижение сроков прилёта в сторону более ранних дат. О смещении сроков прилёта журавлей в Калужскую область говорит и В .А. Марголин (2000).

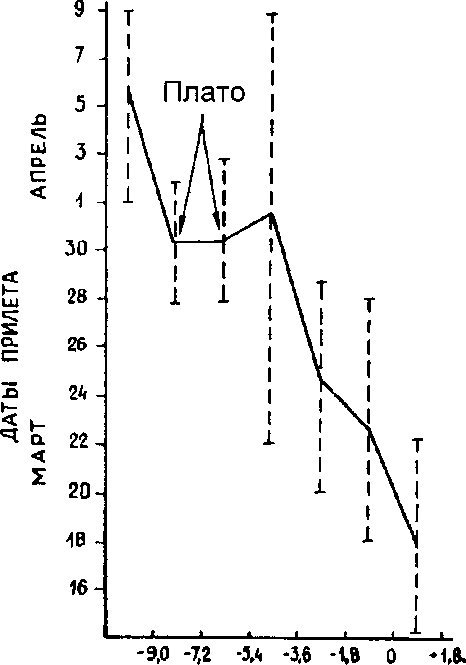

На сроки прилёта серого журавля к местам гнездования влияют температуры весны (коэффициент корреляции г = 0.59) и марта (г = 0.63). Регрессия сроков прилёта от температуры марта приведена на рис. 3.

Размеры стай серых журавлей на весеннем пролёте варьирует от 3 до 60 особей (Х= 13, п = 7).

Сроки начала кладки в Хоперском заповеднике приходятся на конец первой-начало второй декады апреля. 24 апреля 1940 на сухом участке ольховой топи в Усманскам лесу Воронежского заповедника найдено гнездо с 2 слабо насиженными яйцами (Барабаш-Никифоров, Семаго 1963). 29 апре-

Таблица 3. Сроки появления первых пролётных стай серых журавлей на Верхнем Дону и сопредельных территориях

|

Пукты наблюдений, |

Число Средняя |

Самая |

Самая |

|

автор, годы |

лет дата |

ранняя |

поздняя |

|

Рязанская область Окский заповедник: 1933-1960, Петрунина 1969 |

22 |

2.04 |

21.03.1935 |

12.04.1956 |

|

Липецкая область г. Липецк: 1973-1996, наши данные |

7 |

3.04 |

24.03.1992 |

13.04.2000 |

|

Воронежская область Воронежский заповедник: 1936-1999. Венгеров и др. 2001 |

61 |

26.03 |

12.03.1966 |

11.04.1987 |

|

Хоперский заповедник: 1940-1980. Золотарев 1989 |

40 |

29.03 |

14.03 |

9.04 |

|

Московская область Подмосковье: 1880-1970. Стрижев 1973 |

90 |

11.04 |

25.03.1915 |

17.04.1911 |

|

Орловская область г. Орёл: 1901-1923, Горбачев 1925 |

19 |

12.04 |

28.03.1914 |

28.04.1911 |

|

Липецкая область с. Петровка: 1918-1929, Семёнов-Тян-Шанский 1970 |

4 |

15.04 |

31.03 |

29.04 |

Рис. 2. Циклические колебания сроков прилёта серого журавля (по: Золотарёв 1989).

1 - данные наблюдений; 2 - скользящая трехлетняя средняя четырехкратной повторности;

3 - многолетняя средняя.

ля 1980 кладка из 2 яиц найдена в пойме р. Воронеж в окрестностях села Каликино (Добровский р-н Липецкой обл.). Размеры яиц, мм: 95.0x62.0 и 97.6x61.0. Ещё одна кладка из 2 яиц обнаружена 1 мая 1985 в окрестностях Хреновского бора (Бобровский р-н Воронежской обл.). Размеры яиц, мм: 97.3x61.8 и 96.2x61.5 (Климов и др. 1998).

Вылупление птенцов происходит с конца мая. 5 июня 1916 пару журавлей с двумя пуховыми птенцами наблюдал С.С.Туров (1925) в Деевской даче Раненбургского уезда Рязанской губернии. 5 июня 1947 пуховые птенцы найдены в Усманском лесу Воронежского заповедника (Барабаш-Никифоров, Семаго 1963).

В августе наблюдаются регулярные вылеты взрослых журавлей с молодыми на поля. В это же время начинаются и осенние миграции (табл. 4).

ТЕМПЕРАТУРА МАРТА

Рис. 3. Зависимость сроков прилёта серого журавля от температуры марта (по: Золотарёв 1989).

Таблица 4. Сроки начала осеннего пролёта серых журавлей в бассейне Верхнего Дона

|

Пукты наблюдений, Число Средняя автор, годы лет дата |

Самая Самая ранняя поздняя |

|

Орловская область г. Орёл: 1901-1923, Горбачёв 1925 18 3.10 Липецкая область с. Петровка: 1918-1929, Семёнов-Тян-Шанский, 1970 8 28.09 |

18.09.1912 19.10.1909 1.09 16.10 |

В окрестностях заповедника “Галичья гора” пролётные стаи в 48, 120 и 45 журавлей наблюдались, соответственно, 7, 8 и 17 сентября 1984 (Сарычев, Недосекин 1991^ В целом величина стай на осеннем пролёте варьирует от 8 до 120 особей (Jf= 53, п = 5).

Общее осеннее отлётное движение серых журавлей достигает своего максимума во второй половине сентября, когда стаи могут иногда достигать 200-300 птиц. Последнюю стаю журавлей наблюдали в окрестностях Хреновского бора 19 октября 1999 (Соколов 2000).

Красавка Anthropoides virgo (L.). Очень редкий залётный вид. В начале осени 1953 года две птицы отмечены в окрестностях г. Воронежа (Барабаш-Никифоров, Семаго 1963).

Пасту ш о к Rallus aquaticus L. Малочисленный пролётный и редкий гнездящийся вид. В регионе встречается на ограниченной территории, приуроченной к заболоченным поймам Окско-Донской равнины. Гнездовая плотность пастушка на пойменных болотах в Липецкой области составляет 0.01-0.02 пары/км2 (Землянухин и др. 1990). По данным А.А.Мосалова и Е.П.Коблика (1995), она в этих местообитаниях может достигать 5-12 особей на 1 км2. В то же время В.И.Щеголев (1968) указывает его плотность равной 30 пар/км2, которая, на наш взгляд, явно завышена. На лесных болотах Добровского района в Липецкой обл. численность пастушка составляет 5.1 ос./км2 (Френкина и др. 1991). В оптимальных местообитаниях его численность относительно стабильна.

На местах гнездования пастушок появляется с начала апреля: 6 апреля 1981 (Лихацкий, Венгеров 1992), 4 апреля 1992 (Соколов 2000). Основная масса птиц прилетает в конце этого месяца. Селится на водоёмах разного типа, заросших осокой, рогозом и тростником. Гнезда устраивает в заломах тростника или рогоза, реже на осоковых и травяных кочках. Полные кладки находили 30 мая 1995 (10 яиц), 4 июня 1992 (10 яиц пастушка и 2 яйца погоныша). Гнёзда с погибшими кладками отмечали 18 июня 1975 (1 яйцо), 4 июня 1992 (4 яйца), 6 июня 1996 (3 яйца). 2 июня 1992 гнездо с выводком из 5 птенцов и 1 яйцом-болтуном найдено в пойме р. Воронеж близ Липецка (Мосалов, Коблик 1995).

Гнездовая биология пастушка в связи со скрытным образом жизни и редкостью в регионе изучены плохо.

Осенний отлёт не прослежен. По данным И.И.Барабаш-Никифорова и Л.Л.Семаго (1963), он происходит в течение августа. В то же время А.Ю.Соколов (2000) приводит сведения о последней его встрече 25 октября 1999.

Погоныш Porzana porzana (L.). Обычный пролётный и малочисленный гнездящийся вид. На гнездовании в регионе размещён неравномерно. Основные его местообитания приурочены к поймам рек Окско-Донской равнины. На Среднерусской возвышенности характерные для него биотопы встречаются крайне редко. Плотность его населения по болотистым биотопам в Липецкой области колеблется от 2 до 20 особей на 1 км2 (Мосалов 1995). В.И.Щеголев (1963) даёт более подробную характеристику численности погоныша по основным местообитаниям в Тамбовский области: реки и озера — 25 пар/км2, болота — 37.5, берега водоёмов — 1.25, ольховые леса — 1.25. На Воронежском водохранилище его плотность достигает 1-2 пары/км2 (Нумеров 1996). В последнее десятилетие наметилась тенденция к снижению численности гнездовой популяции погоныша.

Весенние миграции начинаются с первой декады апреля. 7 апреля 1984 в добыче тетеревятника Accipiter gentilis обнаружены свежие остатки погоныша, которого ястреб добыл примерно 5 апреля (Сарычев, Недосекин 1991). С этого времени можно слышать характерные свистовые крики самцов. Средняя дата первых криков — 19 апреля, крайние сроки 10 апреля (1992) и 28 апреля (1985). Сведения о сроках регистрации брачных криков погонышей в окрестностях Липецка приведены в таблице 5.

Строительство гнёзд и откладка яиц происходит с середины мая до начала июля, крайние сроки 21 мая (2000) — 11 июля (1997).

Таблица 5. Даты первых криков погонышей в окрестностях Липецка

|

Год |

Дата |

Год |

Дата |

Год |

Дата |

|

1973 |

20 апреля |

1980 |

26 апреля |

1991 |

12 апреля |

|

1974 |

18 апреля |

1981 |

24 апреля |

1992 |

10 апреля |

|

1975 |

25 апреля |

1982 |

25 апреля |

1994 |

17 апреля |

|

1976 |

25 апреля |

1983 |

16 апреля |

1995 |

11 апреля |

|

1977 |

20 апреля |

1984 |

25 апреля |

1996 |

18 апреля |

|

1978 |

19 апреля |

1985 |

28 апреля |

1998 |

22 апреля |

|

1979 |

20 апреля |

1989 |

19 апреля |

Размеры гнёзд, мм: диаметр гнезда (я = 15): 110.0-180.0 (X = 143.4±5.9, СУ= 15.96%), диаметр лотка (п —_15) 85.0-140.0 (X = 108.713.9, СУ — 14.07%), высота гнезда (я = 10) 43.0-150.0 (X — 92.3110.1, СУ = 34.74%), глубина лотка (и = 13) 20.0-75.0 (X- 50.415.1, СУ — 36.34%).

В полной кладке (и = 17) 8-1-£яиц: 8 яиц — 1 кладка, 10 яиц — 4, 11 яиц — 4, 12 яиц ^5, 14 яиц — 3 (X — 11.4 яйца). Размеры яиц, мм (и = 197): длина 30.8-39.1 (X - 34.0810.11, CV = 4.69%), диаметр 22.2-26.0 (X = 23.98 10.06, СУ- 3.24%), индекс формы 61.4-77.3% (X = 70.4510.18, СУ- 3.56%), объём 8.1-13.1 см3 (X- 10.0310.07, СУ- 10.30%).

Осенний отлёт начинается с середины августа. Основная миграция проходит в сентябре. Наиболее поздние встречи погонышей фиксировали в окрестностях Галичьей горы 15 октября 1984 (Сарычев, Недосекин 1991), в окрестностях Хреновского бора 28 октября 1998 (Соколов 2000).

Малый погоныш Porzana parva (Scop.). Обычный пролётный и малочисленный гнездящийся вид. Как и у двух предыдущих видов, ядро гнездовой популяции малого погоныша сконцентрировано в водно-болотных угодьях Окско-Донской равнины. Плотность его населения в оптимальных местообитаниях долины р. Воронеж составляет 1.9-3 пары на 1 км2, в местах наибольших скоплений — до 10 пар/км2 (Мосалов 1997). В.И.Щеголев (1968) даёт следующую картину его размещения по стациям в Тамбовской области: реки и озёра — 2.5 пары/км2, болота — 7.5, берега водоёмов — 0.25. На лесных болотах его плотность местами достигает 5.1 особи на 1 км2 (Френкина и др. 1991).

Численность малого погоныша сильно зависит от уровня воды и заметно колеблется в разные годы.

На местах размножения малый погоныш появляется со второй половины апреля: 20 апреля 1937 и 1940 (Барабаш-Никифоров, Павловский 1948); по нашим наблюдениям в окрестностях Липецка: 2 мая 1980, 10 мая 1981, 30 апреля 1982, 20 апреля 1983, 4 мая 1984, 11 апреля 1995.

Селится малый погоныш на заросших болотной растительностью неглубоких водоёмах, отдавая предпочтение озёрам-старицам. Гнёзда устраивает на осоковых кочках, в заломах рогоза и основании ивовых кустов.

Размеры гнёзд, мм: диаметр гнезда (и = 20): 75.0-170.0 (X = 122.7±5.2, СУ- 19.02%), диаметр лотка (п = 20) 50.0-120.0 (X — 86.7±3.3, СУ = 17.04%), высота гнезда (и = 15) 50.0-250.0 (Г = 94.8±13.9, СУ- 56.98%), глубина лотка (и = 19) 27.0-75.0 (X- 44.0±3.3, СУ- 32.43%).

Откладка яиц происходит с середины мая до середины июня, крайние сроки 11 мая (1996) — 6 июня (1992). В полной кладке (я = 19) 5-9 яиц: 5 яиц — 3 кладки, 6 яиц — 2, 7 яиц — 5, 8 яиц — 7^9 яиц — 2 (Х = 7.2 яйца).

Размеры яиц, мм(я = 140): длина 28.1-33.5 (Х = 30.78±0.10, CV = ЗГ№%\ диаметр 20.6-23.0 (X = 21.95±0.04, СИ = 2.05%), индекс формы 66.0-78.2% (Х = 71.40±0.23, CV = 3.82%), объём 6.3-8.45 см3 (Х = 7.57±0.04, СУ = 6.01%).

Пуховых птенцов отмечали 8 июня (1984) — 13 июля (1936), слётков — 5 июля 1942 (наши данные; Барабаш-Никифоров, Павловский 1948).

Осенний отлёт слабо выражен и недостаточно прослежен.

Погоныш-крошка Porzana pusilia (Pall.). Редкий пролётный и спорадически гнездящийся вид. Конкретных сведений о характере размещения, численности и особенностях гнездования нет. Мёртвый экземпляр найден весной 1938 г. в Жировском лесу Воронежской области (Барабаш-Никифоров, Семаго 1963). В качестве гнездящегося вида указан для Курской обл. (Миронов 1999) и южных районов Тамбовской (Щеголев и др. 1999), однако без каких-либо конкретных данных. 20 мая 1995 в урочище Горелые Пеньки Добровского района (Липецкая обл.) найдено гнездо, содержавшее 1 яйцо. Птицы рядом с гнездом не наблюдались. Разнородностью гнездового материала (основание гнезда — листья манника плавающего Glyceria fluitans, выстилка — сухие листья осоки омской Carex omski-апа) постройка отличалась от типичной для малого погоныша и более характерна для погоныша-крошки. По своим размерам (30.7x22.4 мм) яйцо находилось на нижнем пределе изменчивости яиц малого погоныша. Его окраска отличалась от таковой яиц малого погоныша более светлым фоном и неравномерным распределением рисунка по поверхности. Перечисленные факты позволяют предположить, что найденное гнездо принадлежало погонышу-крошке (Мосалов, Коблик 1995).

В сентябре 1974 г. одна особь добыта в затоне р. Сейм в Глушковском районе Курской области (Миронов 1999).

Коростель Crex crex (L.). Обычный пролётный и гнездящийся вид. Характер размещения и состояние численности коростеля в регионе определяется его близостью к периферии ареала вида в европейской части России, природно-климатическими особенностями, а также уровнем антропогенного изменения местообитаний. На Верхнем Дону этот вид встречается везде, где есть соответствующие условия для его гнездования. Типичными местами обитания являются пойменные луга и травяные болота, где его плотность достигает 15.63 особей на 1 км2 (Мосалов 1997). Наряду с тем, что гнездовые стации коростеля весьма разнообразны, основным его требованием к ним является наличие травянистой растительности с достаточной степенью увлажнения. Коростель тяготеет к местам с высотой травостоя 40-70 см, выраженной ярусностью и проективным покрытием не ниже 80% (Мосалов и др. 2000). Сведения о численности коростеля в сельскохозяйственных угодьях Верхнего Дона представлены в таблице 6.

Численность коростеля подвержена значительным колебаниям. Так, в 1983 г. на 40 га пойменных угодий Морозовой горы (заповедник “Галичья гора”) держалось 7-8 токующих самцов, в 1984 г. на этой же площади учте- но 4-5 коростелей, а в 1985-1986 гг. — не более 1-2 самцов (Сарычев, Не-досекин 1991).

На местах гнездования коростель появляется в начале-середине мая. Наиболее ранний его крик отмечался 1 мая 1989 в Воронежском заповеднике (Венгеров и др. 2001), 5 мая 1998 в окрестностях Хреновского бора (Соколов 2000), 8 мая 1983 и 10 мая 1984 в заповеднике “Галичья гора” (Сарычев, Недосекин 1991). По наблюдениям в городе Липецке и в его окрестностях прилёт коростелей происходит в среднем 15 мая, крайние сроки 2 мая (2001) — 23 мая (1980). Более подробные сведения о сроках регистрации первого крика этого вида приведены в таблице 7.

Таблица 6. Средневзвешенные плотности населения коростеля в разных сельхозугодьях бассейна Верхнего Дона в 1995 - 1996 гг. (по: Мосалов и др. 2000)

|

Тип местообитания |

Область |

||

|

Липецкая |

Курская |

Орловская |

|

|

Многолетние травы и улучшенные сухие луга |

0.92+0.61 |

2.55+0.85 |

2.57+0.65 |

|

Сухие естественные луга |

0 |

1.50+1.00 |

0.90+0.75 |

|

Сухие естественные луга с кустарником |

4.17+2.94 |

2.63+4.12 |

0 |

|

Естественные влажные луга |

0 |

2.13+2.50 |

0 |

|

Улучшенные влажные луга |

0.47+0.31 |

X |

0 |

|

Естественные влажные луга с кустарником |

5.78+2.05 |

X |

10.0+7.13 |

|

Естественные влажные луга с кочками |

2.70+2.84 |

XX |

XX |

|

Сухие улучшенные пастбища |

0.29+0.26 |

0.66+0.51 |

X |

|

Естественные сухие пастбища |

0.68+0.70 |

0 |

0 |

|

Естественные сухие пастбища с кустарникам |

1.78+1.85 |

2.47+3.40 |

0 |

|

Естественные влажные пастбища с кочками |

2.04+0.66 |

2.52+1.43 |

6.11+1.34 |

|

Естественные влажные пастбища с кустарником |

15.6+4.67 |

3.61+11.4 |

3.53+3.02 |

|

Естественные влажные пастбища с кочками |

3.21+1.49 |

XX |

XX |

|

Залежи |

0 |

1.15+3.73 |

3.33+2.35 |

|

Овраги на сельскохозяйственных землях |

0.62+0.62 |

5.38+4.30 |

3.39+1.41 |

|

Пары с сорняками |

0.13+0.14 |

0.61+0.64 |

0 |

|

Посевы озимых |

0 |

0.69+0.32 |

0.48+0.40 |

|

Посевы яровых |

0 |

0.16+0.16 |

0.07+0.02 |

Обозначениям - угодья этого типа занимают в регионе небольшую площадь и не попали в учёты вследствие случайного выбора площадок, хх - угодья этого типа занимают в регионе небольшую площадь, и вследствие случайности выборки в учёты попали очень малые площади, которые при расчётах были объединены, соответственно, с чистыми сенокосами или пастбищами.

Таблица 7. Даты первых криков коростеля в окрестностях Липецка

|

Год |

Дата |

Год |

Дата |

Год |

Дата |

|

1973 |

16 мая |

1980 |

23 мая |

1984 |

11 мая |

|

1974 |

13 мая |

1981 |

17 мая |

1985 |

14 мая |

|

1975 |

13 мая |

1982 |

16 мая |

1998 |

12 мая |

|

1979 |

10 мая |

1983 |

7 мая |

2001 |

2 мая |

В Воронежском заповеднике средняя дата прилёта коростеля за 50 лет (по датам первого крика) — 8 мая (Венгеров и др. 2001).

Сравнение наших данных с результатами наблюдений О.И.Семёнова-Тян-Шанского (1970), выполненными в начале XX в. (средняя дата 21 мая, самая ранняя 16 мая, самая поздняя 26 мая), показывает, что коростель стал прилетать на Верхний Дон в более ранние сроки.

Строительство гнёзд и откладка яиц сильно растянуты и наблюдаются с конца мая до конца июля. Полная кладка содержит 8-11 яиц: 8 июня 1990, пойма р. Воронеж —11 яиц; 2 июля 1991, пойма р. Усманки — 10 яиц; 2 июня 1994, там же — 11 яиц; 26 июля 1996, там же — 7 яиц; 1 июля 1997, озеро Ильмень — 5 яиц. В связи с поздним размножением возможны повторные кладки. Размеры яиц, мм (я = 39): длина 33.9-41.3 (X = 37.08±0.28, СУ = 4.79%), диаметр 24.7-29.5 (X = 26.35±0.16, СУ = 3.82%), индекс формы 66.2-75.5% (Х = 71.1Н0.35, СУ = 3.03%), объём 10.9-18.3 см3 (Х= 13.19±0.25, СУ = 12.0%).

Пуховые птенцы найдены в пойме р. Воронеж 20 июля 1937 (Барабаш-Никифоров, Павловский 1948).

Крик коростеля слышен до середины августа. В 1992 г. последний раз он был отмечен 13 августа. В это же время начинаются осенние его подвижки, и поэтому коростеля можно встретить в нехарактерных для него стациях. Отлёт происходит в течение сентября. Последние встречи регистрировались в окрестностях Хреновского бора 7 октября 1994 (Соколов 2000).

Камышница Gallinula chloropus (L.). Обычный пролётный и немногочисленный гнездящийся вид. В регионе размещён достаточно равномерно. Населяет зарастающие тростником, рогозом и камышом водоёмы разного типа, как естественные, так и искусственные. Более обычен по старицам и затонам рек. Численность сильно варьирует. Так, по данным В.И.Щеголева (1968), в Тамбовской обл. она составляет на реках и озёрах 2.5 пары/км2, на болотах — 12.5, в ольховых лесах — 2.5. На водораздельных озёрах Хоперского заповедника она изменяется от 1 до 14, в среднем составляя 3.8 особи на 100 га водоёмов (Нумеров 1996).

Весенний прилёт в апреле. В окрестностях Липецка первых птиц отмечали 4 апреля 1976, 9 апреля 1978, 4 апреля 1981, 17 апреля 1982; в районе Хреновского бора 14 апреля 1999 (Соколов 2000); в истоках Оки 23 апреля 1906, 25 апреля 1907, 26 апреля 1910 (Ефимов 1915).

Постройка гнёзд и откладка яиц происходит с конца апреля до середины июня: крайние сроки 11 мая (1989) — 18 июня (1990) (Климов и др. 1998). Гнездо обычно на воде в зарослях рогоза или тростника. Его размеры, мм: диаметр гнезда (и = 16) 140.0-270.0 (Х = 207.6 ±10.0, СУ = 19.22%), диаметр лотка (и = 16) 115.0-180.0 (X = 138.8±5.0, СУ — 14.38%), высота гнезда (я = 12) 50.0^220.0 (Х = 138.3±13.1, СУ = 32.67%), глубина лотка (п = 15) 10.0100.0 (Х = 54.7±5.7, СУ = 40.09%).

В полной кладке 5-13 яиц (и = 17): 5 яиц — 2 гнезда, 6 яиц —1,8 яиц — 2, 9 яиц — 1, 10 яиц — 3, 11 яиц — 2, 12 яиц — 1, 13 яиц — 3, 17 яиц — 1 (сдвоенная кладка) (X =9.47 яйца). _

Размеры яиц, мм_(я = 158): длина 37.0-47.5 (Х = 42.25±0.17, СУ = 4.98%), диаметр 26.0-33.9 (X = 30.06±0.09, СУ = 3.97%), индекс формы 62.8-77.4%

(Х = 71.25±0.26, СУ- 4.57%), объём 14.2-27.0 см3 ( X = 19.54±0.17, СУ = 11.22%).

Вылупление птенцов происходит с начала июня до середины августа. 2 июня 1984 в пойме р. Воронеж (Липецкая обл.) найдено гнездо камышниц, в котором находились 2 растерзанных болотным лунём Circus aeruginosus птенца (возраст 1-2 дня) и 3 яйца (в двух из них на следующий день вылупились птенцы). 20 июля 1903 выводок камышниц наблюдался в истоках Оки (Ефимов 1915). С середины августа начинается отлёт камышниц. Наиболее интенсивно он идёт в сентябре. Последних птиц отмечали в окрестностях Хреновского бора 16 октября 1996 (Соколов 2000).

Лысуха Full с a atra L. Обычный пролётный и гнездящийся вид. В регионе размещен неравномерно. Более обычен на Окско-Донской равнине. Населяет водоёмы средних и крупных размеров, как естественные, так и искусственные. Многочислен на Матырском и Воронежском водохранилищах. В Тамбовской обл. плотность лысухи в разных местообитаниях составляет: реки и озёра — 5.0 пар/км2, болота — 12.5, ольховые леса — 1.25 (Щеголев 1968). В Хоперском заповеднике её плотность на оз. Тальниково в 1976 г. составляла 67.5 ос./100 га акватории (Нумеров 1996).

Весенняя миграция лысух начинается уже с конца марта. Первых птиц в окрестностях Липецка наблюдали в 1975 г. — 30 марта, в 1978 г. — 30 марта, в 1981 г. — 20 апреля, в 1982 г. — 20 апреля, в 1983 г. — 4 апреля, в 1984 г. — 20 апреля, в 1985 г. — 15 апреля, в 1996 г. — 6 апреля, в 1999 г. — 10 апреля. Средняя дата 10 апреля. В окрестностях Хреновского бора первых птиц отметили 25 марта 1995 (Соколов 2000).

Репродуктивный период растянут с конца апреля до середины июня. Гнездо строится на мелководье в зарослях прибрежно-водной растительности. Оно или плавучее, или устроено на заломах тростника и рогоза. Его размеры, мм: диаметр гнезда (и = 24) 190.0-650.0 (X = 412.1±24.6, СУ — 29.29%), диаметр лотка (и = 23) 140.0-230.0 (X = 191.3±4.5, СУ = 11.29%), высота гнезда (и = 23) 80.0-230.0 (X = 145.6±6.2, СУ = 20.57%), глубина лотка (и = 23) 30.0-85.0 (X- 62.2±3.6, СУ- XI Wo\

Полные кладки состоят из 5-11 яиц (и = 31): 5 яиц — 2 кладки, 6 яиц — 5, 7 яиц — 5, 8 яиц — 8, 9 яиц — 7, 10 яиц — 2, И яиц — 2 (X = 7.87± 0.28). Самые ранние завершённые кладки случалось находить 26 апреля 1983 — 8 яиц, 5 мая 1978 — 7 яиц, 2 мая 1988 — 7 яиц, 6 мая 1990 — 8 яиц, 6 мая 1992 — 6 яиц. Наиболее поздние кладки обнаружены в следующие даты: 7 июня 1981 — 6 яиц, 8 июня 1987 — 7 яиц. Размеры яиц, мм (и = 241): длина 39.8-61.3 (X- 53.00±0.20, СУ — 5.96%),_диаметр 29.0-39.0 (Т= 36.22±0.10, СУ — 4.48%), индекс формы 58.1-75.3% (X- 68.48±0.20, СУ- 4.50%), объём 17.1-43.9 см3 (X- 35.66±0.28, СУ — 12.35%).

Вылупление птенцов происходит в конце мая. При осмотре 22 мая 1984 на Матырском водохранилище 14 гнёзд лысух в трёх из них шло вылупление. Выводок состоит из 1-8 птенцов.

Осенний отлёт начинается в конце августа. Наиболее интенсивно лысухи летят в сентябре. В октябре миграция затухает и завершается в конце ок-тября-начале ноября. Последних птиц в окрестностях Хреновского бора наблюдали 14 ноября 1995 (Соколов 2000).

Дрофа Otis tarda L. Редкий гнездящийся, частично оседлый вид. В конце XIX в. встречалась довольно часто. По данным П.П.Сушкина (1892), дрофа была распространена по всей безлесной части Тульский губернии и изредка гнездилась в Ефремовском уезде. Вместе с тем А.П.Семёнов (1898) спустя 10 лет после работы П.П.Сушкина уже говорил о бродячем характере её встреч в Ефремовском уезде. Однако А.П.Семёнов считал, что дрофа являлась не только обычной бродячей, но и должна гнездиться в южных уездах Рязанский губернии. Он указывал на водораздел Дона и Оки как вероятную территорию гнездования этой птицы с древнейших времён. Исчезновение дрофы как гнездящегося вида в северной части Верхнего Дона происходило с конца XIX-начала XX в. и связано с интенсивной распашкой залежей. Однако в последующие годы этот вид перестал сюда даже залетать (Сарычев, Климов 1993). Вместе с тем, в 1970-1980 годах дрофы ещё встречались осенью на территории Липецкой области. В балке Сухая Лубна Задонского района у с. Калинино в двух стаях было 10 и 3-4 особи. Дважды наблюдали трёх дроф на границе Елецкого и Измалковского районов близ с. Домовины (Недосекин и др. 1988). Южнее, в Воловском р-не Липецкой обл. в 1973 г. ещё находили гнёзда (Берегите... 1983). Осенние залёты в Добринский район по 3-4 особи отмечены в начале 1980 года.

В настоящее время дрофа селится только в Воронежской и Тамбовской областях. При этом на территории первой гнездится 30-40 пар и около 30 неполовозрелых особей держится в летнее время (Рябов и др. 1984; Воробьёв, Лихацкий 1987; Воробьёв 1988; Соколов, Простаков 1997). Для Тамбовской области В.Д.Херувимов с соавторами (2000) приводят лишь гнездовые места дроф без каких-либо количественных характеристик.

Селится дрофа как на нераспаханных участках (балки, овраги, солонцы), так и на сельскохозяйственных угодьях. Гнёзда находили 10 и 17 мая 1942, 25 мая 1946, 15 мая 1951 (Барабаш-Никифоров, Семаго 1963). В кладке 2, реже 3-4 яйца.

Осенний отлёт начинается после выпадения снега. В мягкие зимы часть дроф не отлетает с территории Верхнего Дона.

Стрепет Tetrax tetrax (L.). Очень редкий гнездящийся вид. В середине-конце XIX в. на Верхнем Дону был распространён довольно широко. Распашка степей и залежей привела к резкому сокращению численности этого вида и числа мест его гнездования. В отличие от дрофы, стрепет менее терпим к трансформированным человеком местообитаниям и не гнездится на возделываемых землях. К началу 1980-х годов численность стрепета в Воронежской области оценивалась в 20-25 пар (Рябов и др. 1984). Современных сведений о численности нет.

В настоящее время стрепет встречается только в Воронежской и Тамбовской областях. Известен случай его залёта (29 июня 1973) на степное разнотравье Быковой Шеи в Липецкой области (Климов, Недосекин 1982). Достоверные места гнездования известны лишь в Воронежской области.

На местах гнездования появляется в начале апреля. Токование наблюдалось в 1942 г. 4 мая. Гнездо с кладкой из 3 яиц найдено 28 июня 1942 в Калачеевском районе (Барабаш-Никифоров, Семаго 1963).

Осенний отлёт происходит в середине сентября.