Птицы бассейна Верхнего Дона: Podicipediformes, Ciconiiformes, Phoenicopteriformes

Автор: Климов С.М., Мельников М.В., Землянухин А.И.

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 116 т.9, 2000 года.

Бесплатный доступ

Орнитология, птицы, гнездование, миграция, бассейн верхнего дона

Короткий адрес: https://sciup.org/140149092

IDR: 140149092

Текст статьи Птицы бассейна Верхнего Дона: Podicipediformes, Ciconiiformes, Phoenicopteriformes

Настоящая статья открывает цикл публикаций о птицах бассейна Верхнего Дона. В них на основе результатов собственных полевых исследований, проводимых нами с 1970 года, и критического анализа литературы мы описываем современное состояние авифауны региона, а также изменения в видовом составе, численности и экологии птиц с середины -конца XIX в. до конца XX в.

Дон берет своё начало на востоке Тульской обл., протекает по территориям Липецкой, Воронежской и Ростовской областей и впадает в Азовское море. Исходя из характеристик гидрологического режима и природных зон, по которым протекает река, её принято делить на три части: Верхний Дон (от истоков до устья реки Воронеж), Средний Дон (от устья Воронежа до города Калач) и Нижний Дон (от Калача до устья).

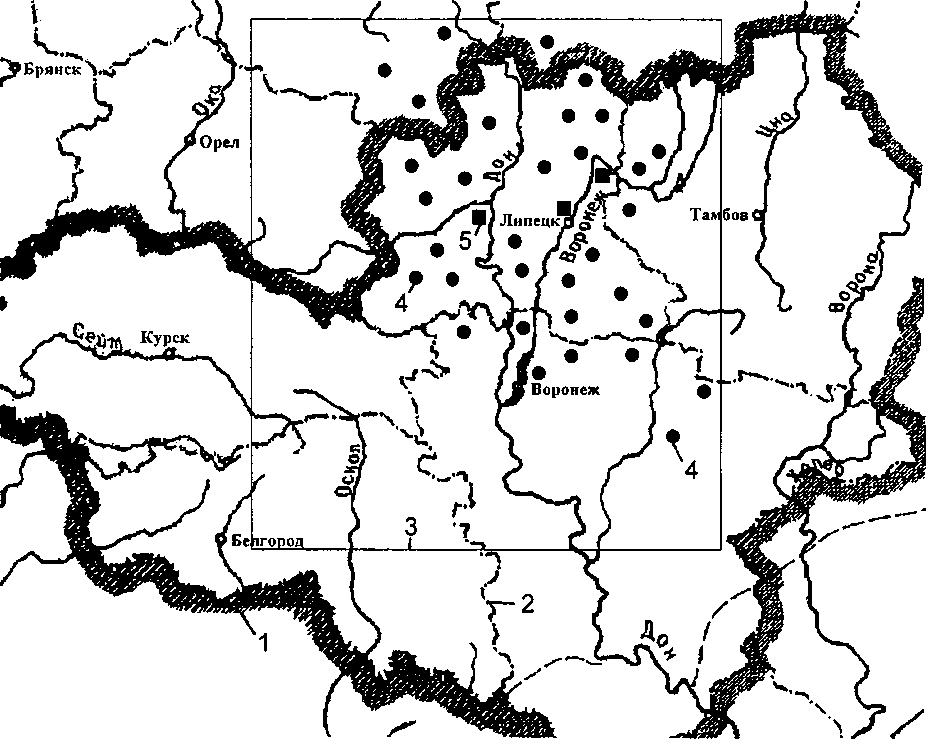

Бассейн Верхнего Дона ограничивается справа реками Непрядвой, Красивой Мечей, Сосной, Сновой, Ведугой и Девицей; слева — рекой Воронеж. Мы рассматриваем этот регион в более широких границах, включая в него на юге часть бассейна Среднего Дона до границы со степной зоной (г. Павловск Воронежской обл.). Такие границы охватываемой территории представляются вполне естественными для фаунистической работы, поскольку в этом случае рассматриваемая часть бассейна Дона целиком лежит в пределах одной природно-климатической зоны — лесостепи (см. рисунок).

Правобережная часть бассейна Дона относится к провинции лесостепи Среднерусской возвышенности. Левобережная часть (к востоку от Дона и, частично, Воронежа) лежит в пределах Окско-Донской низменности. Правые притоки Дона врезаны на глубину до 100 и более метров. Они текут в асимметричных долинах с двумя-тремя надпойменными террасами. Левые притоки врезаны не глубже 50-70 м, долины их широкие и асимметричные (Мильков 1950). Рыхлый состав коренных пород способствует активной эрозии, наиболее выраженной на Среднерусской возвышенности. Поверхностной эрозией в разной степени затронуто до 60% площади, длина овражно-балочной сети достигает 0.5-1.2 км на 1 км2. На Окско-Донской низменности эрозионные процессы не столь интенсивны вследствие незначительного перепада высот. Длина овражно-балочной сети колеблется здесь от 0.1 до 0.6 км на 1 км2.

Климат Восточноевропейской лесостепи умеренно-континентальный, переходящий в континентальный в Заволжье. Средняя температура июля

19-22°С, января — минус 8.5- 11.5°С. Количество осадков уменьшается от 550 мм на северо-западе до 450 мм на юго-востоке с максимумом в первую половину лета. В этом же направлении изменяется и испаряемость, на западе достигая 600 мм, на востоке возрастая до 800 мм. Неустойчивость климата проявляется в чередовании хорошо увлажняемых лет годами с острым недостатком атмосферных осадков (в среднем один раз в 4-5 лет).

Почвенный покров неоднороден. Север бассейна Верхнего Дона занят полосой светло-серых и тёмно-серых лесных оподзоленных почв. В центральной части региона сформировались оподзоленные и выщелоченные чернозёмы, юг занят мощными чернозёмами (Адерихин 1960). На Среднерусской возвышенности широко распространены серые лесные оподзоленные почвы и выщелоченные чернозёмы. На Окско-Донской низменности доля этих почв сильно сокращается, и их сменяют мощные чернозёмы с вкраплениями солонцов.

Лесов в регионе мало, на их долю приходится около 10% всей площади. Большей частью леса представлены островными фрагментами среди сельскохозяйственных угодий. До половины площади лесов занимают

Карта-схема бассейна Верхнего Дона.

1 — границы Центрального Черноземья; 2 — границы административных областей;

3 — границы рассматриваемого региона; 4 — места сбора материала;

5 — места расположения стационаров.

дубравы, приуроченные к правым нагорным берегам рек. Основными породами являются дуб черешчатый Quercus robur, липа мелколистная Tilia cordata, клёны остролистный Acer plat апо ides, полевой A. compestre и татарский A. tataricum, вяз гладкий Ulmus laevus, ясень обыкновенный Fraxinus excesior, берёза бородавчатая Betula pendula. Сосновые леса располагаются на надлуговых террасах левобережий с песчаными и супесчаными почвами. Древостой образован сосной Pinus silvestris, реже с включением берёзы бородавчатой. На Окско-Донской низменности распространены т.н. осиновые кусты — островки леса из осины Populus tremula с участием берёзы , приуроченые к плоским степным западинам с осолодевшими почвами.

Пойменные леса представлены в основном дубравами и ольшаниками. Довольно обычны куртины древовидных ив, а также заросли различных видов кустарниковых ив. В отдельных местах распространены топо-лёвники, образованные тополем чёрным Populus nigra.

Байрачные леса на возвышенностях в балках в современных ландшафтах не имеют существенного значения.

Разнотравные степи и луга, в прошлом распространённые очень широко, в настоящее время сохранились на площади, составляющей 12-13%.

Сведения о птицах собирали по общепринятым методикам в ходе многочисленных экспедиций и работ на стационарах в разное время года. Учёты птиц проводили на постоянных и разовых маршрутах, а также методом пробных площадок. Фенологические наблюдения вели постоянно на одних и тех же наблюдательных пунктах. Все сведения о найденных гнёздах заносили на стандартные карточки. Таксономия птиц приведена в соответствии с последней сводкой “Птицы Западной Палеарктики” (Snow, Perrins 1998).

Условия обитания поганок и голенастых на Среднерусской возвышенности и Окско-Донской низменности существенно различаются. Более оптимальны они на Окско-Донской равнине, где реки имеют широкие поймы с обилием озёр и болот. Реки же Среднерусской возвышенности обычно имеют неширокие поймы, бедные озёрами и болотами. Однако создание большого числа искусственных водоёмов (пруды, водохранилища, пруды рыбоводных хозяйств, отстойники и т.д.) значительно расширило здесь площадь стаций, пригодных для этих птиц.

Поганкообразные Podicipediformes

На Верхнем Дону обитает 5 видов поганок: малая Tachybaptus ruficollis, черношейная Podiceps nigricollis, красношейная Р. auritus, серощёкая Р. grisegena и чомга Р. cristatus. Согласно литературным сведениям за 18551928 годы (Северцов 1855*; Сушкин 1892; Резцов 1910; Огнев, Воробьев 1924; Горбачев 1925; Предтеченский 1928), и тогда группа была представлена в регионе 5 видами, из них малая, черношейная и чомга гнездились, а красношейная и серощёкая встречались на пролёте (табл. 1). В течение XX в. характер пребывания поганок на Верхнем Дону менялся, и к концу столетия число гнездящихся видов увеличилось с 3 до 5 (табл. 2).

Таблица 1. Виды поганок и их распространение в бассейне Верхнего Дона в конце XIX - начале XX вв.

|

Вид |

Западная часть (Горбачев 1925) |

Северная часть (Сушкин 1892) |

Восточная часть (Резцов 1910; Предтеченский 1928) |

Южная часть (Северцов1855; Огнев, Воробьев 1924) |

|

Tachybaptus ruficollis |

— |

— |

— |

РГ |

|

Podiceps grisegena |

РП |

РП |

— |

РГ |

|

Podiceps nigricollis |

on |

оп |

РГ |

мг |

|

Podiceps auritus |

on |

РП |

— |

РП |

|

Podiceps cristatus |

РГ |

РГ |

РГ |

РГ |

Обоначения:О- обычный вид, М - малочисленный вид, Р - редкий вид, П - пролетный, Г - гнездящийся.

Таблица 2. Виды поганок и их распространение в бассейне Верхнего Дона во второй половине XX века

|

Вид |

Липецкая обл. |

Тамбовская обл. |

Воронежская обл. |

|

Tachybaptus ruficollis |

РП, РГ? |

РГ |

РП |

|

Podiceps grisegena |

РП, РГ |

РГ |

РП, РГ? |

|

Podiceps nigricollis |

ОП, МГ |

РГ |

ОП, МГ |

|

Podiceps auritus |

РП, РГ |

— |

— |

|

Podiceps cristatus |

ОП, МГ |

мг |

оп, мг |

* — сведения приведены для Липецкой обл. по: Недосекин и др. 1996; Тамбовской обл. — по: Скрылева и др. 1994; Воронежской обл. — по: Нумеров 1996.

Обоначения:О- обычный вид, М - малочисленный вид, Р - редкий вид, П - пролетный, Г - гнездящийся.

Дадим более подробную характеристику состояния и биологии поганок Верхнего Дона.

Малая поганка Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764). Редкий пролётный и спорадически гнездящийся вид региона. Взрослых птиц с выводками наблюдали в 1921-1922 на озёрах в Хреновском бору (Нумеров 1996). Отдельных птиц отмечали в весенне-летнее время на р. Воронеж и Воронежском водохранилище (1974), в мае на р. Битюг (Турчин и др. 1999), Матырском водохранилище (20 мая 1991), р. Воронеж (у с. Малый Хому-тец Липецкой обл., июнь 1997). Современных сведений о численности и местах гнездования нет.

Черношейная поганка Podiceps nigricollis C.L. Brehm, 1831. Обычный пролётный и малочисленный гнездящийся вид. Поселяется на водоёмах разного типа: пойменные, лесные и полевые озёра, рыборазводные пруды, водохранилища и промышленные отстойники. Однако явное предпочтение отдает пойменным местообитаниям, на долю которых при- шлось около 50% всех случаев гнездования (я = 20). Селится небольшими колониями по 5-15 пар, реже более крупными группировками, достигающими иногда 100 пар. По крайней мере, нам известно всего одно такое крупное поселение, обнаруженное 8 июня 1987 на Добровском рыбхозе в Липецкой обл. Одиночными парами черношейная поганка гнездится крайне редко. Довольно часто подселяется к озёрным чайкам Larus ridibundus и белокрылым крачкам Chlidonias leucopterus (> 70% случаев). Величина колонии определяется, в первую очередь, кормностью водоёма. Вследствие этого для черношейной поганки характерна частая смена мест гнездования. Сведения о численности вида в регионе крайне скудны. Наши многолетние исследования в долине р. Воронеж показывают, что среднестатистическая её численность на отрезке реки от с. Кривей Липецкой обл. до пос. Рамонь Воронежской (223 км) составляет 127 пар (min 62, max 192 пары).

На местах гнездования черношейные поганки появляются с середины апреля. Строительство гнезд растягивается с конца апреля до середины июня. На искусственных водоёмах поганки гнездятся несколько позже по сравнению с естественными.

Гнёзда обычно плавающие или опирающиеся своим основанием на кочку. Размеры гнёзд, см: диаметр гнезда_15.0-40.0 (% = 26.24 ± 0.72; СГ = 19.26%; п = 50); диаметр лотка 10.0-19.0 (X = 12.82 ± 0.28; СУ = 15.81%; п = 51) высота гнезда 5.0-15.0 (X = 8.82 ± 0.45, СУ = 29.46%; п = 34); глубина лотка 2.0-6.0 (Х = 3.19±0.17; СК= 30.62%; п = 34).

Откладка яиц растянута с начала мая до середины июня. Полные кладки встречались с 13 мая (1996) до 12 июня (1987). Величина кладки варьирует 2-6 яиц (я = 71): 2 яйца — 1 кладка, 3 яйца — 40, 4 яйца — 24, 5 яиц — 6, 6 яиц — 1 Средняя величина кладки 3.52 ± 0.09 яйца (S.D. = 0.73). 13 мая 1995 на промышленных отстойниках города Липецка нашли сдвоенную кладку черношейных поганок, содержавшую 10 яиц.

Размеры яиц, мм (и = 242): длина 35.3-48.0 (X = 43.59 ± 0.11, СУ = 4.03%), диаметр 23.7-32.7 (X = 29.94 ± 0.08, СУ = 3.91%), индекс удлинённости 58.8-77.8 (Х = 68.74 ± 0.19, CV = 4.22%).

Красношейная поганка Podiceps auritus (Linnaeus, 1758). Сведений о пролёте и распространении этого вида в бассейне Верхнего Дона нет. Случай встречи красношейной поганки в октябре 1939 в окрестностях Липецка приводят И.И.Барабаш-Никифоров и Л.Л.Семаго (1963). 17 июля 1997 пару с нелётным выводком наблюдали на пруду у с. Мазейки в Добринском р-не Липецкой обл. (Сарычев и др. 1999).

Серощёкая поганка Podiceps grisegena (Boddaert, 1783). Редкий пролётный и спорадически гнездящийся вид. В июне 1974 на Воронежском водохранилище встречено 9 взрослых и 6 молодых особей (Нумеров 1996). В Липецкой обл. взрослых с 4 птенцами наблюдали на Сошкинском пруду в июне 1974. Пару с выводком из 5 птенцов недельного возраста видели 6 июня 1995 на степном озере у с. Московка Добринского р-на Липецкой обл. (Мосалов, Коблик 1995).

Чомга Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758). Обычный пролётный и малочисленный гнездящийся вид. Селится одиночными парами или колониями (3-30 пар) на средних и крупных водоёмах с развитой надводной растительностью (тростники, рогозы) и богатых рыбой. Обычно на небольших водоёмах чомга гнездится одиночными парами, а также небольшими группами по 3-7 пар. Более крупные колонии, достигающие 30 пар, отмечаются на больших акваториях типа водохранилищ и рыбхозов. Так, на Матырском и Воронежском водохранилищах ежегодно селится примерно по 8-10 пар чомг. В 1981-1983 плотность поселения этого вида на Воронежском водохранилище достигала 5 пар на 1 га акватории (Нумеров 1996). На Добровском рыбхозе (Липецкая обл.) численность чомги колебалась в разные годы от 3 до 12 пар, на рыбхозе “Революция” (Воронежская обл.) колония чомги в 1996 насчитывала около 30 пар.

Чомга тяготеет к поселениям других птиц. Так, чаще всего она гнездится в колониях озёрной чайки (44% случаев), реже — чёрной крачки Chlidonias niger и серой цапли Ardea cinerea (по одному случаю). В общей сложности доля поселения чомги в сообществе с этими видами птиц составила 72%. Кроме того, для неё обычно гнездование рядом с лысухой Fulica atra. Расстояние между гнёздами чомги и лысухи часто не превышает 2 м. Что касается взаимоотношений чомги с черношейной поганкой, то нам приходилось наблюдать всего один случай расположения гнезда чомги в колонии черношейных поганок, которые, в свою очередь, поселились под прикрытием озёрных чаек.

Весенний прилёт чомг наблюдается уже в конце марта-первых числах апреля. Основная масса птиц появляется в течение апреля. Брачные игры происходят с середины-конца апреля и длятся до середины июня. Строительство гнёзд начинается в мае. Гнездовые постройки двух типов: плавающие (70%) и опирающиеся основанием на дно водоема или какую-либо опору (30%). Размеры гнёзд, см (и = 13): диаметр гнезда 37-55, в среднем 44, диаметр лотка 13-20, в среднем 16, высота надводной части гнезда 7-18, в среднем 11, глубина лотка 3.5-6, в среднем 5. Откладка яиц с середины мая до первой декады июня, крайние сроки — 17 мая (1990) и 8 июня (1987). В полной кладке 3-6 яиц (п = 40): 3 яйца — 2 кладки, 4 яйца — 25, 5 яиц — 12, 6 яиц — 1 кладка. Кроме того, в конце мая обнаружены кладки, содержащие всего 1 яйцо (1 кладка) и 2 яйца (2). Однако они, по всей видимости, были незавершёнными.

Птенцы появляются в июне. В выводках (п = 8) бывает от 1 до 4 птенцов: 1 птенец — 2 выводка, 2 птенца — 3, 3 птенца — 2, 4 птенца — 1 выводок. Исходя из этих данных, общий успех вылупления составляет около 50%, хотя до подъёма на крыло доживает гораздо меньше молодых.

Отлёт происходит с августа до начала ноября.

Листообразные Ciconiiformes

В конце XIX - первой четверти XX вв. в регионе отмечено пребывание 11 видов этой группы, из них 6 гнездились, а 7 встречались на пролёте или залетали в его пределы (табл. 3). Во второй половине XX в. существенно изменился статус 4 видов: перестали гнездиться кваква и чёрный аист и стали регулярно гнездиться большая белая цапля и белый аист (табл. 4). Это обусловлено изменением условий в регионе, а также глобальными изменениями ареалов этих видов.

Таблица 3. Виды аистообразных и фламингообразных и их распространение в бассейне Верхнего Дона в конце XIX-начале XX вв.

|

Вид |

Западная часть |

Северная часть |

Восточная часть |

Южная часть |

|

Botaurus stellaris |

or |

or |

or |

or |

|

Ixobrychus minutus |

on |

РГ |

or |

or |

|

Nycticorax nycticorax |

РГ |

— |

— |

РГ |

|

Egretta alba |

— |

— |

— |

P3 |

|

Egretta garzetta |

— |

— |

— |

P3 |

|

Ardea cinerea |

— |

or |

or |

or |

|

Ardea purpurea |

— |

— |

РГ |

РГ |

|

Plegadis falcinellus |

— |

— |

— |

P3 |

|

Ciconia ciconia |

P3 |

P3 |

P3 |

— |

|

Ciconia nigra |

P3 |

РГ |

РГ |

РГ |

|

Phoenicopterus ruber |

— |

— |

— |

P3 |

Примечание: обозначения те же, что и в табл. 1.

Таблица 4. Виды аистообразных и фламингообразных и их распространение в бассейне Верхнего Дона во второй половине XX в.

|

Вид |

Липецкая обл. |

Тамбовская обл. |

Воронежская обл. |

|

Botaurus stellaris |

on, МГ |

or |

on, МГ |

|

Ixobrychus minutus |

on, МГ |

or |

on, МГ |

|

Egretta alba |

РГ? |

— |

РГ |

|

Egretta garzetta |

— |

P3 |

РЗ |

|

Ardea cinerea |

on, or |

or |

on, or |

|

Ardea purpurea |

РГ |

P3 |

МГ |

|

Plegadis falcinellus |

— |

— |

РЗ |

|

Ciconia ciconia |

РП, РГ |

РГ |

МП, МГ |

|

Ciconia nigra |

РП |

РП |

РП |

Выпь Botaurus stellaris Linnaeus, 1758. Обычный пролётный и малочисленный гнездящийся вид. Населяет водоёмы разных типов: реки, озера, пруды, водохранилища, отстойники. Обязательное требование к место- обитанию — наличие хорошо развитой надводной высокостебельной растительности (тростники, рогозы, камыши). По наблюдениям в 1980-2000, на Матырском водохранилище селилось от 6 до 10 пар*, на прудах Доб-ровского рыбхоза (Липецкая обл.) — 3-4 пары, в урочище Митрохин угол (пойма Воронежа в окрестностях Липецка) -3-4 пары. Средняя плотность гнездования 1-2 пар/км2. В.И.Шеголев (1968) приводит такие данные по численности большой выпи в Тамбовской обл.: реки и озёра среднего размера — 1.25 пар/км2, болота (100-500 га) — 7.5 пар/км2.

Прилёт на места гнездования происходит в конце марта-начале апреля. Первые крики выпи можно слышать уже в первой декаде апреля. Крайние сроки первой регистрации брачного крика — 7 апреля (1990) и 3 мая (1980) (табл. 5).

Таблица 5. Первые крики большой выпи в окрестностях Липецка

|

Год |

Дата |

Год |

Дата |

|

1976 |

14 апреля |

1985 |

30 апреля |

|

1980 |

3 мая |

1990 |

7 апреля |

|

1981 |

1 мая |

1991 |

18 апреля |

|

1982 |

23 апреля |

1998 |

10 апреля |

|

1983 |

14 апреля |

1999 |

20 апреля |

|

1984 |

2 мая |

2000 |

21 апреля |

Мы располагаем сведениями всего о 3 гнёздах, найденных в пойме р. Воронеж близ Липецка.

-

1) 30 мая 1973. Пойменное озеро. Гнездо в густых зарослях тростника и рогоза. До берега около 6 м. Гнездовая постройка довольно грубая, сложена из стеблей тростника, рогозов и камыша. Основание гнезда частично опирается на стебли рогоза, частично лежит на воде. Диаметр гнезда 50 см, лоток слабо выражен, высота надводной части 10 см. 5 слабо насиженных яиц.

-

2) 29 мая 1981. Пойменное болото. Куртина прошлогоднего тростника. Гнездо полностью построено из стеблей тростника и лежит своим основанием на воде. Диаметр гнезда 42 см, лоток слабо выражен, высота надводной части 18 см. В кладке 3 яйца. Их размеры, мм: 49.3x39.0, 52.5х 38.3, 51.6x39.3. В 4 м от гнезда выпи расположено гнездо болотного луня Circus aeruginosus. Гнездование пар обоих видов прошло успешно. 14 июня — в гнезде выпи по-прежнему 3 яйца. 19 июня 3 птенца в жёлтом пуху, ноги и клюв зеленоватые. 28 июня — птенцы при приближении к гнезду разбежались.

-

3) 26 мая 1990. Пойменное болото. Тростниково-рогозовые заросли. Гнездо сложено из стеблей этих же растений. В кладке 4 яйца.

Отлет выпей происходит с конца августа до конца сентября. Отдельных птиц отмечали в первых числах октября.

Волчок Ixobrychus minutus Linnaeus, 1766. Обычный пролётный и малочисленный гнездящийся вид. Населяет те же биотопы, что и выпь. Однако, в отличие от неё, предпочитает более закустаренные и не столь обильно заросшие тростником и рогозами участки.

Данных о численности волчка в регионе практически нет, что обусловлено скрытным образом жизни этой птицы. В.И.Щеголев (1968) приводит сведения о гнездовой плотности волчка для двух местообитаний в Тамбовской обл.: реки и озёра средней величины — 2.3 пар/км2, болота (100-500 га) — 125 пар/км2. Во время летних учётов (6 августа 1978) в Воронежской обл. из прибрежных ивняково-тростниковых зарослей протоки Степной Дон (окрестности с. Ст.Хворостань Лискинского р-на) на 2 км маршрута поднято 3 особи (Сарычев 1999).

Прилёт на места гнездования с начала апреля. В окрестностях Липецка волчки появились: 5 мая 1976, 25 апреля 1979, 28 апреля 1980, 4 апреля 1984. Откладка яиц растянута с конца мая до начала июля: 18 июня 1975 - 5 яиц, 9 июня 1983 — 5 яиц, 26 мая 1992 — 5 яиц, 28 мая 1998 — 6 яиц, 27 мая 1999 — 1 яйцо, 27 мая 2000 — 4 яйца, 5 июня 2000 — 3 яйца.

Из 7 найденных гнёзд 1 располагалось в прибрежных тростниковоивовых зарослях р. Воронеж, 2 — в тростниково-рогозовых зарослях пойменных озёр (одно из них на периферии колонии озёрных чаек) и 4 — в тростниковых зарослях промышленных отстойников.

На промышленных отстойниках волчок гнездился совместно с лысухой (1998, расстояние между гнёздами 5 м), дроздовидной камышевкой Acrocephalus arundinaceus (1998-2000, 3-7 м), черношейной поганкой (2000, 1.5 м) и озёрной чайкой (2000, 5 м).

26 мая 1988 на Матырском водохранилище обнаружена кладка лысухи из 8 сильно насиженных яиц, среди которых находилось 1 яйцо волчка.

Гнездовая постройка волчка приподнята над водой, реже касается воды своим основанием. Обычно гнездо опирается либо на стебли тростника и рогоза, либо на кустик ивы. Гнездо строится из стеблей и листьев тростника Phragmites australis, рогозов Турка latipholia и Т. angustifolia, хвоща болотного Equisetum palustre. В отличие от гнёзд выпи, гнёзда волчка более оформлены и не так растоптаны. Размеры, см (л =6): диаметр гнезда 17.5-20.0, в среднем 18.62 ± 0.55, высота гнезда 5.7-25.0, в среднем 13.74 ± 3.38, диаметр лотка (л = 4) 7.5-13.0, в среднем 10.42 ± 0.90, глубина лотка (л = 4) 0.5-2.0, в среднем 1.13 ± 0.32.

В полной кладке (л = 4) 5-6 яиц (X = 5.5). Окраска яиц чисто белая, матовая. Размеры яиц, мм (л_= 26): длина 32.4-36.4 (X = 34.06 ± 0.20, СУ = 3.03%), диаметр 25.уб.9 ( X = 26.17 ± 0.09, СУ = 1.72%), индекс удлинённости 72.3-83.0 (Х = 76.91 ± 0.50%, СУ= 3.32%).

Из 4 гнёзд, находившихся под наблюдением, 2 были разорены ещё на стадии откладки яиц. В одном гнезде вывелось 6 птенцов, один из которых погиб перед поднятием на крыло.

Осенний отлёт начинается в конца августа и длится до начала октября.

Кваква Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758). Редкий залётный вид. В конце XIX-начале XX вв. была распространена несколько шире. По сведениям НАСеверцова (1855), она гнездилась в центральной части рассматриваемого региона на реке Битюг. АЯ.Ефимов (1915) сообщает о добыче 3 квакв весной 1909 в окрестностях Ельца. М.АРязанцев (1929) отмечает находку кваквы в Тимском р-не (бассейн Сосны). В последующие годы граница области гнездования кваквы отступила к югу (Сарычев, Климов 1993). В настоящее время она отмечена на гнездовании в южных районах Воронежской обл., не относящихся к бассейну Верхнего Дона.

Большая белая цапля Egretta alba (Linnaeus, 1758). В противоположность квакве, большая белая цапля, будучи редким залётным видом Верхнего Дона в конце XIX-начале XX вв., в настоящее время стала здесь регулярно гнездиться, хотя поселения её довольно редки. Это обусловлено созданием сети искусственных водоёмов и увеличением численности вида в основной части ареала. Ежегодно большую белую цаплю отмечают в разных районах Воронежской и Липецкой областей. Достоверные случаи гнездования этого вида известны для рек Битюг и Осередь Бутурли-новского и Павловского р-нов Воронежской обл. (Нумеров 1996). Вероятные места гнездования известны также и в других районах Воронежской и Липецкой областей. По крайней мере, здесь регулярно фиксируются летние встречи. Как правило, большая белая цапля придерживается крупных прудов, водохранилищ и рыбхозов, богатых рыбой.

Малая белая цапля Egretta garzetta (Linnaeus, 1766). Редкий залётный вид. Появление её в регионе, также как и большой белой цапли, в первую очередь обусловлено созданием искусственных водоёмов. Первые сведения о встречах малой белой цапли на Верхнем Дону стали появляться с начала 1950-х. Позднее её отмечали в разных районах Воронежской и Тамбовской областей. Однако случаев гнездования не известно.

Серая цапля Ardea cinerea Linnaeus, 1758. Обычный пролётный и гнездящийся вид. Распространена в регионе повсеместно. Однако на водоёмах разного типа встречаются преимущественно неполовозрелые особи. Места же гнездования в большинстве своём приурочены к пойменным лесам, расположенным рядом с кормовыми угодьями.

Сведения о численности местной популяции серой цапли, основанные на учётных и опросных данных, имеются только для Липецкой (Недосекин и др. 1994) и Воронежской (Нумеров 1996) областей. Здесь обнаружено 40-42 колонии с общим числом гнёзд 2200-2700. С учётом негнездящихся неполовозрелых особей численность серых цапель в этих областях составляет примерно 5-6 тыс. особей.

На места гнездования серые цапли прилетают рано, хотя даты сильно варьируют по годам. Передовые особи появляются уже с конца февраля (крайние сроки 26 февраля 1989 и 4 апреля 1980), средняя дата прилёта —16 марта. Сведения о сроках появления первых цапель в окрестностях Липецка приведены в табл. 6.

Таблица 6. Сроки появления передовых серых цапель в окрестностях г. Липецка (1980-2000)

|

Год |

Дата |

Год |

Дата |

Год |

Дата |

|

1980 |

4 апреля |

1987 |

28 марта |

1994 |

25 марта |

|

1981 |

25 марта |

1988 |

— |

1995 |

22 марта |

|

1982 |

27 марта |

1989 |

26 февраля |

1996 |

31 марта |

|

1983 |

25 марта |

1990 |

16 марта |

1997 |

30 марта |

|

1984 |

19 марта |

1991 |

21 марта |

1998 |

13 марта |

|

1985 |

24 марта |

1992 |

20 марта |

1999 |

25 марта |

|

1986 |

26 марта |

1993 |

25 марта |

2000 |

18 марта |

Как видим, чаще всего первые цапли появляются в период с 25 по 31 марта (10 лет), реже с 10 по 24 марта (8 лет), единичные случаи приходятся на периоды с 26 февраля по 9 марта и с 1 по 5 апреля.

На Верхнем Дону серая цапля гнездится колониями по 3-300 пар, реже одиночными парами. И.И.Барабаш-Никифоров и Л.Л.Семаго (1963) отмечали её гнездование преимущественно небольшими колониями на деревьях в пойменных ольшаниках и осинниках. К громадным колониям эти авторы относили поселения цапель, насчитывающие 150 пар. Они же говорили о том, что такие колонии довольно быстро сокращали свою численность. С появлением в регионе крупных водохранилищ и рыбхозов вокруг них стали формироваться большие колонии, насчитывающие подчас 300 гнёзд. Так, с момента пуска в эксплуатацию в 1976 г. Матырского водохранилища колония, насчитывающая 50 пар, стала быстро увеличиваться. В 1980 в ней уже было 70 гнёзд, в 1987 — около 150, в 1992 — около 200, в 1996 - 263, в 1999 - 178.

Из 42 колоний, расположенных в пределах Липецкой и Воронежской областей, 24 насчитывали от 2 до 50 гнёзд, 10 — до 100, 7 — до 300, и 1 колония — свыше 300. Вместе с тем, численность птиц в разных колониях может сильно варьировать по годам. Например, колония у с. Козловка (Бутурлинский р-н Воронежской обл.) в 1985 состояла из 80 гнёзд, в 1987 — из 154, в 1993 — из 72, в 1994 — из 58 гнёзд (Нумеров 1996).

Для гнездования серые цапли выбирают труднодоступные участки пойменных лесов или сильно заросшие водоёмы. В первом случае гнёзда располагаются на высоких деревьях (ольха чёрная Alnus glutinosa, осина, дуб) на высоте 10-20 м, во втором случае — на заломах в тростниковорогозовых зарослях. Второй тип поселения впервые в регионе был отмечен на Воронежском водохранилище (Ачкасова, Сарычев 1984).

В колониях серых цапель, расположенных в лесах, довольно часто поселяются вороны Corvus corax и серые вороны Corvus cornix, реже чёрные коршуны Milvus migrans. И.И.Барабаш-Никифоров и Л.Л.Семаго (1963) отмечали в качестве сопутствующего вида ещё и грача Corvus frugilegus.

Гнёзда строятся из грубого растительного материала: в лесу это обычно ветки тех деревьев, на которых они гнездятся, на водоёмах стебли и листья тростника и рогозов. Лоток выстилается более нежными травянистыми растениями: стеблями и листьями злаков, хмеля, рогоза, метёлками тростника. Два гнезда из лесного биотопа имели следующие размеры, см: диаметр гнезда 62 и 105, диаметр лотка 32 и 37, высота гнезда 20 и 90, глубина лотка 1.5 и 6.

Кладки встречаются с середины апреля. Так, 21 апреля 1992 в Сел-ковской колонии (Липецкая обл.) гнездо цапель содержало сильно насиженную кладку из 5 яиц. Откладка яиц растягивается до начала июня. Полные кладки (л = 26) состоят из 3-7 яиц: 3 яйца — 3 кладки, 4 яйца — 10, 5 яиц — 10, 6_яиц — 2, 7 яиц — 1 кладка. Размеры яиц, мм (и = 107): длина,42.2-69.5 ( X = 59.26 ± 0.38, S.D. = 3.97, CV = 6.71%); диаметр 31.545.3 (^ = 42.29 ± 0.19, S.D. = 1.96, CV = 4.62); индекс удлинённости 61.379.9% (Х = 71.54 ± 0.35, S.D. = 3.65, СУ= 5.10%).

Первые птенцы вылупляются в первой декаде мая. Период вылупления сильно растянут в связи с неодновременным вступлением птиц в размножение. В июле происходит вылет молодых.

Осенний отлёт серых цапель начинается в сентябре и длится до конца октября. Отдельные особи задерживаются вплоть до начала ледостава.

Рыжая цапля Ardea purpurea Linnaeus, 1766. Редкий, местами малочисленный пролётный и гнездящийся вид. Селится на заросших надводной растительностью водоёмах. Достоверные места гнездования рыжей цапли известны в настоящее время лишь в Воронежской (9 поселений) и Липецкой (1) областях (Климов 1993; Землянухин, Ситников 1995; Нумеров 1996). Общая численность около 40-50 пар. Большинство поселений рыжей цапли приурочены к крупным водохранилищам и рыбхозам. Поселение на Матырском водохранилище — самая северная точка её гнездовой части ареала.

Весной рыжая цапля появляется несколько позже серой — в конце марта-начале апреля. Селится рыжая цапля обычно одиночными парами или небольшими колониями (2-10 пар) совместно с серой цаплей, однако придерживается более густой растительности. Гнёзда устраивает на заломах тростника и рогозов. Осмотренные 16 мая 1990 два гнезда на Воронежском водохранилище содержали полные кладки из 5 яиц (Климов и др. 1998). Величина кладки варьирует от 3 до 7 яиц. Размеры яиц, мм (и = 10): длина 52.1-59.0, в среднем 55.6, диаметр 38.8-41.1, в среднем 40.1.

Отлёт происходит в сентябре.

Каравайка Plegadis falcinellus Linnaeus, 1766. Очень редкий залётный вид. Известны всего две встречи каравайки на Верхнем Дону. В 1850 НАСеверцов (1855) наблюдал её на р. Колыбелка; 7 ноября 1993 М.Н.Цу-риков видел её на р. Усманка в районе Воронежского заповедника (Нумеров 1996).

Белый аист Ciconia ciconia Linnaeus, 1758. Редкий, местами малочисленный пролётный и гнездящийся вид. В конце XIX - первой четверти XX вв. на Верхнем Дону повсеместно считался залётной птицей. Первые попытки гнездования стали отмечаться с начала 1950-х. Примерно с 1980 эти случаи стали носить регулярный характер. По крайней мере, уже постоянные места гнездования наблюдались в Воронежской (Семаго и др. 1984) и Липецкой (Климов 1986; Сарычев, Недосекин 1988) областях. Современная численность белого аиста в них составляет 18-20 пар, в т.ч. в Липецкой 6-7, в Воронежской 12-13 пар. Сравнивая учётные и опросные сведения за 1980-2000, можно говорить о том, что в этот период шло осваивание аистами новых мест гнездования, хотя в 40-50% случаев они стабильно селились в одних и тех же местах (табл. 7).

Таблица 7. Динамика числа мест гнездования белых аистов в Липецкой и Воронежской областях в 1980-2000

|

Области |

Общее число мест гнездования |

В т.ч. постоянные места гнездования |

|

|

1980-1992 |

1993-2000 |

||

|

Липецкая |

8 |

6 |

4 |

|

Воронежская |

10 |

10 |

4 |

В Тамбовской обл. известно гнездование 3 пар на юго-востоке (Ев-докишин, 1999).

Прилёт на места гнездования происходит с середины апреля. Гнёзда белый аист устраивает на колокольнях старых церквей, на водонапорных и силосных башнях, реже на высоких деревьях с обломанными вершинами, столбах ЛЭП и других местах, но всегда в населённых пунктах или рядом с ними. В кладке 3-6 яиц. Птенцов обычно бывает 1-4.

Осенний отлёт происходит с конца августа и в сентябре.

Чёрный аист Ciconia nigra Linnaeus, 1758. Очень редкий пролётный вид. В конце XIX в., по наблюдениям С.Г.Гмелина и НАСеверцова (цит. по: Барабаш-Никифоров, Семаго 1963), был довольно обычен на гнездовании в Воронежской губернии. В начале XX в. чёрный аист переходит в категорию редких гнездящихся видов региона, а в конце XX в. встречается здесь только на пролёте.

Фламингообразные Phoenicopteriformes

Фламинго Phoenicopterus roseus Pallas, 1811. Очень редкий залётный вид. О залёте фламинго в долину р. Битюг близ г. Боброва, ссылаясь на сообщение А.И.Мальцева, упоминают С.И.Огнев и КАВоробьёв (1924).