Птицы России и сопредельных стран: чирок-трескунок Anas querquedula linnaeus, 1758

Автор: Нанкинов Дмитрий Николов

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 1460 т.26, 2017 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140157316

IDR: 140157316

Текст обзорной статьи Птицы России и сопредельных стран: чирок-трескунок Anas querquedula linnaeus, 1758

Род Anas Linnaeus, 1758 Чирок-трескунок Anas querquedula Linnaeus, 1758 Син. (лат.): Anas circia Linnaeus, 1766; Anas balbul Gmelin, 1789; Querquedula humeralis Müller, 1842; Anas pterocyanea Goeldlin, 1879;

Querquedula querquedula (Linnaeus, 1758); Spatula querquedula (Linnaeus, 1758)

Син. (рус.): трескунок, ширкунок, храпунок, большой чирок, чирок большой, сизокрылый чирок, голубой чирок, чирянка, чирянка большая, чиренок, чирок, чиряк, чирок-храпунок, чирок-корестелек, трескунчик, коростелек. Garganey, Garganey Teal, Crackling Teal, Cricket Teal, Summer Teal (англ.); Knäkente, Knakente, Knäkente (нем.); Sarcelle d'été (фр.), Cerceta Carretona (исп.), Marzaiola (итал.), Marreco (порт.), Knekkand (норв.), årta (швед.), Heinätavi (фин.), Cyranka (пол.), Качка-чырка (белорус.), Лятно бърне (болг.), Čírka modrá (чеш.), kačica chrapačka (словак.), Böjti réce (венг.), Zomertaling (гол.)

Статус . На всей части России и сопредельных стран – гнездящийся мигрирующий вид. В южных районах, как европейской, так и азиатской части гнездового ареала небольшие стаи или отдельные особи зимуют на незамерзающих водоёмах, чаще всего в тёплые зимы.

Общая характеристика и полевые признаки . Мелкая утка, чуть крупнее чирка-свистунка Anas crecca , от которого отличается прежде всего широкой белой полосой (у селезня), проходящей от глаза к затылку (загибаясь на шею), голубовато-серыми верхними кроющими крыла, которые во время полёта выделяются как крупные светлые пятна, светлыми боками, а также тёмной грудью, хорошо заметной в полёте. Самка однотонная рыжевато-буроватая со светлой бровью, светлым горлом, темной полосой через глаза и светлым пятном в основе клюва. Летит быстро, но не так стремительно и маневренно, как чирок-свистунок. Во время весенней миграции и в брачный период голос селезня постоянно слышен на лету и на воде. В разной интерпретации он звучит как «керрр... керрр... керрр» , «крер... крер... крер», «крер... крер-рерр» , «клерреб... клерреб» , «кррк... кррррк» , «крррерр... крррерр» . Возбуждённый самец издаёт и быстро повторяющиеся звуки «йекк...

ейекк» . Голос самки трескунка тоже громкий и напоминает «квекк... квекк» , «клерх... клерх» , «киеек... киеек» . Доверчивая утка, но более осторожная, чем свистунок. В негнездовой период держится стаями, которые обычно крупнее на осеннем пролёте. Образует смешанные стаи с чирком-свистунком и шилохвостью Anas acuta . Плавает хорошо и быстро. Очень редко ныряет. Легко взлетает с воды, но менее вертикально, чем свистунок. Часто отдыхает на берегах водоёмов. На суше передвигается сравнительно быстро, легко пробираясь между растениями. Сравнительные исследования остеологии двух видов чирков (Маматов 1971) показали, что наиболее существенно они различаются по строению костей передней и задней конечности, грудины и таза. Трескунок больше адаптирован к водной среде (высота киля грудины относительно меньше), а свистунок лучше приспособлен к полёту.

Подвидовая систематика . Монотипический вид. Подвидов не образует.

Рис. 1. Селезни чирка-трескунка Anas querquedula в брачном наряде. Омская область, Калачинский район. 4 июня 2017. Фото В.В.Заметня.

Описание

Взрослый самец в брачном наряде. Лоб, темя и затылок — темно-бурые, с мелкими белыми штрихами на лбу. Горло чёрное. Шея и боковые стороны головы шоколадные с белыми стержневыми пестринами. Вдоль головы над глазом к затылку (загибаясь на шею) идёт широкая и длинная белая бровь. Верхняя сторона тела (спина, лопатки, надхвостье) темно-бурая, со светлыми пестринами, образованными вершинными каёмками перьев. Плечевые перья длинные и заострённые, в голубовато-серых и продольных чёрных и белых полосах. Зашеек буровато-коричневый. Первостепенные маховые перья серо-бурые с белыми стержнями (в отличие от чирка-свистунка). Второстепенные маховые перья с блестящими наружными опахалами, образующие зеленовато-стальное зеркальце, а их вершины — белую полосу, окаймляющую зеркальце сзади. Третьестепенные маховые перья серовато-бурые. Верхние кроющие крыла голубовато-серые, нижние — с белыми вершинами, образующими полосу вдоль зеркала. Хвост буроватый. Зоб и грудь светло-рыжие. Коричневый чешуйчатый рисунок на зобу и коричневые поперечные полосы на груди. Задняя часть груди и брюхо белые с буроватыми пестринами. Бока тела сизо-белые с чёрными струйчатами полосами. В задней части этих перьев проходит широкая белая и серо-голубая полосы. Подмышечные перья белые. Подхвостье тоже белое, но с буроватыми пестринами. Клюв черновато-роговой, ноготок чёрный, ноги серые, когти чёрные. Радужина глаза бурая.

Рис. 2. Самец чирка-трескунка Anas querquedula в брачном наряде. Пензенская область. 6 мая 2017. Фото И.Е.Зубкова.

Взрослый самец в летнем наряде . По окраске похож на самку. Отличается от неё по расцветке крыльев, которая одинакова круглый год: блестящее зеркало и сизо-голубые кроющие крыла. От молодых самцов отличается широкими белыми концами больших кроющих перьев крыла, а также третьестепенными маховыми перьями.

Взрослая самка в брачном наряде . Лоб, темя и затылок темнобурые. Спина тоже темно-бурая, с более светлой каймой перьев. Бока головы более светлые. От клюва через глаза идёт бурая полоса. У основания надклювья белые пятнышки. Маховые серо-бурые. Первостепенные маховые перья с белыми стержнями. Верхние кроющие крылья буровато-серые. В отличие от самцов, зеркало крыла серовато-бурое, без блеска, с тусклым зеленоватым отливом, спереди и сзади ограничено белыми полосами, образованными вершинами второстепенных маховых и крупных кроющих крыла. Хвост бледно-бурый. Подбородок и горло беловатые. Перья зоба и боков тела рыжеватые, с темно-бурыми центрами. Грудь, брюхо и подхвостье беловатые, с многочисленными размытыми бурыми пятнами, более темными на подхвостье. Клюв зеленовато-серый. Ноги серые с темно-серыми перепонками. Радужина глаза бурая.

Рис. 3. Самка чирка-трескунка Anas querquedula . Река Яуза, Лосиный остров, Московская область. 13 мая 2017. Фото С.В.Бондаревского.

Взрослая самка в летнем наряде . После летней линьки, общий тон окраски самки такой же, однако окаймление перьев верхней стороны тела (темя, спина, лопатки, внутренние второстепенные маховые) более узкие, чем в брачном наряде.

Рис. 4. Самец и самка чирка-трескунка Anas querquedula . Река Яуза, Лосиный остров, Московская область. 13 мая 2017. Фото С.В.Бондаревского.

Рис. 5. Самец чирка-трескунка Anas querquedula . Река Яуза, Лосиный остров, Московская область. 13 мая 2017. Фото С.В.Бондаревского

Годовалый самец сохраняет оперение крыла, свойственное молодым птицам, иногда часть перьев ювенального наряда сохраняется до летней линьки. Отличается от взрослого самца по окраске второстепенных маховых перьев и кроющих перьев крыла. Второстепенные маховые — оливково-бурые с черновато-зелёными внешними опахала- ми и беловатым окаймлением, а кроющие крылья — оливково-сизые. Зеркальце зеленовато-стальное, как у взрослой птицы.

Годовалая самка отличается от взрослой самки оперением крыла. Оно окрашено так же, как в первом наряде молодых самок.

Молодой самец . Похож на взрослую самку в летнем наряде, но потемнее. Кроющие крылья бурые со светлой оливково-сизой каймой. Зеркальце — как у взрослых птиц. Бока рыжие. К осени достигает размеров взрослых птиц. Клюв розовато-серый. Ноги темно-серые. Радужина бурая.

Молодая самка . По оперению крыла в этом возрасте пол птицы хорошо различим, так как крыло имеет в общих чертах ту же расцветку, что и у взрослых птиц. Общий тон оперения молодой самки сходен со взрослой птицей, но грудь и бока более рыжеватые, кроющие крылья более тусклые (бурые или аспидно-бурые) с узкой светлой каймой, а окаймление контурных перьев — уже. Низ тела пятнистый. Зеркальце коричневатое, со слабым зелёным блеском. Клюв розовато-серый. Ноги бурые.

Очень редко в природе встречаются чирки-трескунки альбиносы. Такой экземпляр был добыт на озере Ильмень (Зюрин 2002).

Строение и размеры . Довольно мелкая утка: длина тела 325-420 мм, размах крыльев 595-680 мм. Крылья в значительной степени не достигают конца хвоста. Плечевые перья удлинены и образуют заострённые концы. Клюв узкий и длинный, примерно равен длине головы, одинаковой ширины по всей его длине и с узким ноготком. Ноздри вытянутые и лежат в основной части надклювья. Размеры тела птиц (в мм) колеблются в широких границах. Взрослые самцы: длина крыла 164-211, длина хвоста 62-89, длина клюва 35-42, длина цевки 26-32.9. Взрослые самки: длина крыла 175-196, длина хвоста 71-

86, длина клюва 34-39.2, длина цевки 28.5-30.4 (Исаков 1952; Kolbe 1981; Лысенко 1991; Нанкинов и др. 1997; Snow, Perrins 1998). Масса тела (в граммах). Взрослые самцы: апрель 320-450, май 300-440, июнь 320-430, июль 340-450, август 250-500, сентябрь 480-550, октябрь 400600. Взрослые самки: апрель 330-385, май 320-420, июнь 290-395, июль 300-350, август 250-550, сентябрь 260-500, октябрь 350-450. Молодые самцы 300-460. Молодые самки 300-450 (Исаков 1952; Исаков, Кривоносов 1968; Долгушин 1960; Лысенко 1991). Чирки-трескунки весят меньше всего в период линьки, но потом быстро восстанавливают свои жировые запасы и к моменту отлёта на зимовки достигают максимального веса.

Рис. 6. Пуховые птенцы чирка-трескунка Anas querquedula . Европейская часть России. 12 июня 2016. Фото В.Копотия.

Рис. 7. Однодневные птенцы чирка-свистунка Anas crecca . Заостровье, Лодейнопольский район, Ленинградская область. 12 июня 2009. Фото А.В.Бардина.

Линька. Как известно (Исаков 1952; Исаков, Кривоносов 1968; Долгушин 1960; Березовский и др. 1986; Кац и др. 1997; Кашкаров 2007), линька у водоплавающих птиц накладывает существенный отпечаток на биологию птиц и ведёт к численному перераспределению их внутри ареала, так как проходит в определённых местах. Линька у взрослых самцов и холостых птиц происходит дважды в год – послебрачная (полная) до осеннего отлёта и предбрачная (частичная), которая осуществляется на зимовке. У гнездившихся взрослых самок обе линьки следуют одна за другой, начинаясь в период выведения птенцов. К концу мая, после откладки яиц, селезни вместе с неразмножающимися самками, собираются в стаи и отлетают к местам линьки, иногда на значительные расстояния. Эти места обычно представляют собой хорошо прогреваемые мелководные водоёмы, богатые пищей, густо заросшие тростником, рогозом и другой надводной растительностью. Летние миграции у чирка-трескунка хорошо выражены, хотя во многих районах гнездового ареала вида часть особей линяет в местах, расположенных недалеко от места гнездования. Массовые скопления линных чирков-трескунков (рис. 7) известны на водоёмах южной части Западной Сибири, Северного и Центрального Казахстана и Прикаспийской низменности (Барабинская лесостепь, Зауральские озёра, Новосибирская, Омская, Томская, Кустанайская, Павлодарская, Кок-четавская области, на озере Кургальджин, в низовьях Тургая, в дельте Волги и в других местах). Много трескунков линяют в Барабинской лесостепи (прежде всего на озёрах Тандово, Казатово, Камбала, Маук, Большая и Малая Бешмела, Большой Изюрган, Большой Эмбакуль, Большой и Малый Яркуль, где чирки-трескунки составляют 3.4-8.3% всех линяющих уток и гусей) (Венгеров 1977), на озёрах Тоболо-Ишим-ской лесостепи, где на некоторых озёрах скапливаются до 2 тыс. особей (Азаров 1977) и в озёрно-речной области нижнего течения Тургая и Иргиза (Варшавский и др. 1977). Массовый высокогорный линник существует на озёрах Сон-Куль и Чатыр-Куль (3000-3500 м н.у.м.) в Центральном Тянь-Шане, на которых собираются трескунки из разных мест (Кыдыралиев 1973; Кашкаров 2007). Вероятно, эти утки линяют также в Киргизии, в Чуйской долине и в долине Нарына (Янушевич и др. 1959). С конца мая, в июне и даже в июле на южном побережье Финского залива и на Ладожском озере можно наблюдать селезней, собравшихся в стайки (по 3-15 особей) для линьки. Сроки линьки сильно растянуты. Одни трескунки до конца июля ещё не начинают линять, другие в середине августа уже перелиняли. Большинство самцов покидает Ленинградскую область, улетая на линьку в конце мая – начале июня. Другие линяют мелкими группами в области, на сильно заросших водоёмах. Некоторые самки трескунка заканчивают предбрачную линьку очень поздно – во время откладки яиц, в первую декаду мая. Сроки начала линьки у молодых тоже сильно растянуты. Некоторые меняют контурное перо 12 августа, а другие – до конца сентября всё ещё были в юношеском наряде (Мальчевский, Пукинский

1983). Очень интересное скопление на линьку из 500-600 трескунков известно на Дальнем Востоке, в плавнях южной части озера Ханка (Поливанова 1971), в колониях речных чаек Larus ridibundus и белощёких крачек Chlidonias hybridus . Чайки и крачки активно защищают колонию и линяющих уток от болотных луней Circus aeruginosus , а трескунки плавают среди гнёзд или отдыхают на пустых гнёздах, оставляя в них и на воде выпадающие перья. В годы, когда колония чаек и крачек резко сокращается в численности, падает и число линяющих трескунков. В Матсалуском заповеднике в Эстонии линяют до 700 чирков-трескунков (Паакспуу 1977). Линька селезней отмечена на заросших озёрах Бабитес и, возможно, на Энгурес (Виксне 1983). Очень важным местом линьки трескунка на Балканах является дельта Дуная, точнее лагунный комплекс Разельм – Синое (Dubois 1980). Небольшие группы этого вида линяют также на водоёмах у морских побережий, возле реки Дунай и на других безопасных водоёмах полуострова. Десятки и сотни чирков-трескунков линяют вместе с кряквами в густых зарослях тростника на Атанасовском озере в Восточной Болгарии. После подъёма на крыло, в конце июля – начале августа, они совершают регулярные суточные перелёты между озером и ближайшими заливами Чёрного моря. В некоторые годы на водоёмах Центрального Казахстана трескунки являются многочисленными линяющими утками (Гаврин 1964) наряду со свиязями Anas penelope , шилохвостями Anas acuta , серыми утками Anas strepera и широконосками Anas clypeata . Хорошо выраженный пролёт на линьку наблюдается в середине июня в Уральской области и заканчивается через месяц. Большинство самцов заканчивает линьку в конце июля, последние – в середине августа (Дебело 1978). В култучной зоне дельты Волги (3600 га) в конце июля – начале августа скапливаются на линьку до 380 тыс. уток разных видов (кряква, чирок-свистунок, шилохвость, серая утка, широконоска, свиязь). В разные годы чирки-трескунки составляют от 0.7% до 19.7% от общего числа уток. В период послебрачной линьки вместе с самцами линяют и самки, количество которых закономерно изменяется на разных этапах линьки (Исаков, Кривоносов 1969; Русанов 1983; Березовский и др. 1986). На начальных стадиях линьки, в середине – конце июля, на линных токах доминируют самцы, в первых двух декадах августа соотношение выравнивается, а к концу августа уже преобладают самки. Численное увеличение линных самок во второй половине линьки – общая тенденция утиных. Тока пополняются самками, потерявшими кладки, и выводками, поднявшимися на крыло. Соотношение полов в стаях линяющих трескунков следующее: озеро Кургальджин – 85.2% самцов и 12.2% самок; низовья Тургая – 91.6% и 9.1%; водоёмы Тургайской депрессии – 60.0% и 0.2. В дельте Волги (в разные годы) – самцы от 61.2% до 99.2%, самки – от

0.8% до 38.8% и лишь два года самцов было меньше самок, т.е. соотношение самцов к самкам было соответственно 47.6% и 52.4% (1955 год) и 14.1% и 85.9% (1964 год). Соотношение полов у трескунка в местах линьки значительно колеблется по годам и зависит от количества самок, участвовавших в репродуктивном цикле, но по разным причинам потерявших кладки. Процент самок в стаях линяющих чирков может служить показателем успешности их гнездования в различные годы (Березовский и др. 1986).

На линьку в дельте Волги селезни чирка-трескунка прилетают рано, в начале июня (Луговой 1963). Летняя линька у самцов проходит в июне, июле, иногда затягивается до конца августа. Начинается она со смены контурного пера. Тогда наблюдаются регулярные вечерние перелёты трескунков на богатые животными кормами мелководья для кормёжки, а днём они собираются на открытой воде или на песчаных отмелях. В июле массово выпадают старые маховые перья и появляются новые. Разгар линьки приходится на 5-20 июля. Линяющие птицы днём скрываются в густых зарослях (тростника, рогоза, хвоща, ежеголовника и другой надводной растительности), а ночью выплывают кормиться на ближайшие открытые плёсы.

Чирки-трескунки линяют следом за кряквой и раньше других речных уток. К 18-20 июля наблюдаются хорошо летающие перелинявшие самцы. Основная масса линявших трескунков становится лётной к концу июля, хотя линька контурных перьев ещё продолжается. На высокогорных линниках Тянь-Шаня чирки-трескунки появляются после 15 июня. Через несколько дней уже встречаются самцы со следами линьки мелких перьев на боках, брюхе и на спине. Нелётные особи с выпавшими маховыми перьями встречаются после 8 июля, а полностью перелинявшие птицы попадаются с начала августа (Кыдыралиев 1973). В начале августа перелинявшие самцы и поднявшиеся на крыло выводки объединяются в стаи (иногда достигающие сотен и тысяч особей), которые утром и вечером совершают регулярные локальные миграции к местам, богатым кормами (на отмелях, мелководьях и заболоченных участках). После линьки маховых перьев огромные стаи чирков-трескунков встречаются в култучной зоне дельты реки Волги. Днём они концентрируются в зарослях рогоза, сусака, часто вблизи колонии болотных крачек, стаями по несколько сот особей. Отлёт чирков-трескунков из дельты Волги проходит в основном в течение сентября и октября (Луговой 1963). Данные кольцевания показывают (Исаков 1952; Кац и др. 1997), что в Астраханском заповеднике в дельте Волги собираются для линьки чирки-трескунки, гнездившиеся во многих районах Европейской и Азиатской частей России, в Казахстане Белоруссии и на Украине.

Осенне-зимняя предбрачная линька у самцов начинается иногда после длительного перерыва и не ранее октября. Меняется контурное оперение на туловище и голове, а также часть второстепенных маховых и рулевые. Линька молодых птиц (самцов и самок) имеет тот же характер: начинается в октябре-ноябре и продолжается до весны. Меняется контурное оперение, некоторые рулевые и второстепенные маховые. Линька у самок (послебрачная и предбрачная) переходят одна в другую. Летняя линька проходит очень интенсивно, на протяжении трёх недель в июле месяце. В начале августа самки уже поднимаются на крыло. Предбрачная линька протекает медленно, с августа по январь, когда птицы совершают осенние миграции и зимуют. Иногда, в виде исключения, предбрачная линька затягивается до марта и даже до начала мая.

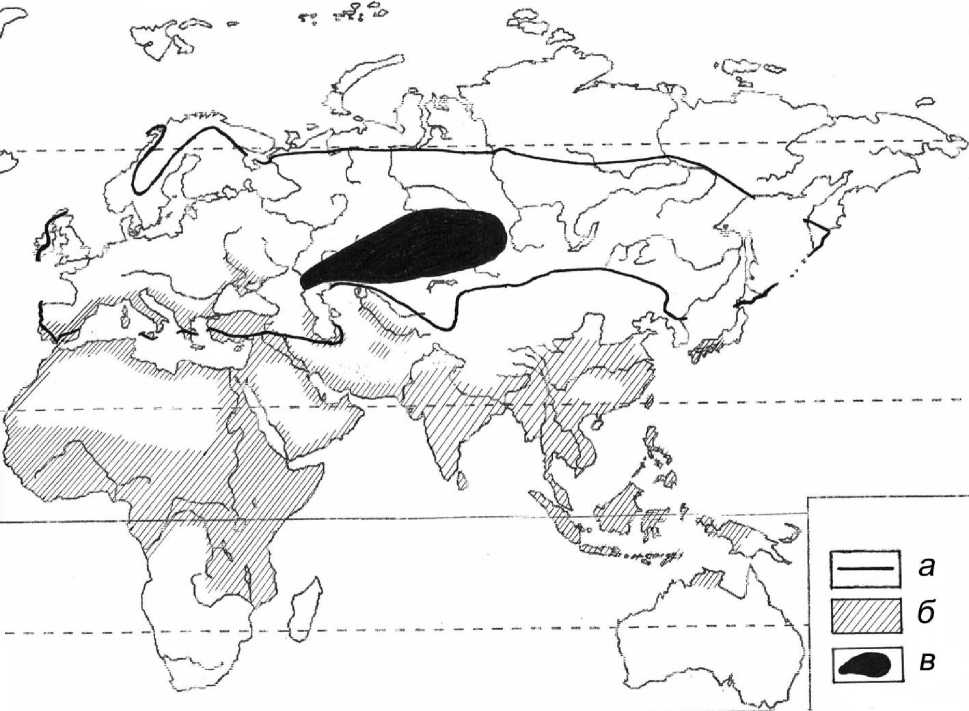

Рис. 8. Область распространения чирка-трескунка Anas querquedula : а –границы области гнездования; б – зимовки; в – район массовой линьки.

Ареал

Область гнездования. Чирок-трескунок гнездится в Евразии от Юго-Западной Ирландии до полуострова Камчатка и от севера Норвегии и Швеции до юга Испании, Сицилии и Азиатской Турции. Однажды, в 1860 году, трескунок гнездился и в Исландии (Lippens, Wille 1972). Многочисленные популяции трескунка существуют на территории России, Южной Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Белорус- сии, Украины, Румынии, бывшей Югославии, Польши и восточной половины Германии (рис. 8). На большей части Европы (Северной Финляндии, Швеции, Норвегии, Великобритании, Ирландии, Дании, западной половине Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Австрии, Швейцарии, Голландии, Бельгии, Франции, Португалии, Испании, Италии, Греции, Болгарии), а также в Малой Азии, чирок-трескунок распространён пятнисто, на изолированных друг от друга больших и маленьких очагах гнездования (Snow, Perrins 1998). В районах, примыкающих к Средиземному морю (европейских и африканских), гнездование трескунка спорадично и нерегулярно. В южные границы европейского гнездового ареала надо включить территории Балканских стран, в том числе и северную половину Греции. В прошлом этот вид гнездился на водоёмах Болгарии чаще, а сейчас существуют лишь несколько районов регулярного гнездования: на водоёмах Черноморского побережья, возле реки Дунай, в Софийской низменности и по долинам крупных рек. Отдельные пары выводят птенцов и на водоёмах в горах (Нанкинов 1981; Нанкинов и др. 1997). Самое южное гнездование в Греции установлено на Йоническом побережье, в районе залива Месо-лонгион (Handrinos, Akriotis 1997). Предполагается гнездование и на острове Крит (Malakou, Catsadorakis 1992). Самые южные европейские гнездовья находятся на острове Сицилии и в Южной Испании, самые западные – в Юго-Западной Ирландии и Шотландии (остров Норт-Уист) (Sharrock 1976), самые северные – на Лофотенских островах в Норвегии и в Северной Швеции (район Муонио). Гнездится по всей Финляндии, на севере до озера Инари (Lammi 1983). Существуют предположения о гнездовании трескунка в самой северо-восточной части Норвегии, на границе с Россией. Вид также гнездился на Кипре (1910 год), в Иордании (1960 год) и Израиле (1977-1978 годы) (Snow, Perrins 1998). Отдельные пары, возможно, иногда размножаются на водоёмах Северной Африки (в Алжире, Тунисе), где некоторые особи летуют (Thomson, Jacobsen 1979). В настоящее время южная граница гнездовой части ареала чирка-трескунка проходит от юга Испании и Сицилии, через Коринфский залив Греции и юг Азиатской Турции к верховьям рек Тигр и Ефрат, через Северный Иран, Казахстан, Киргизию, Северный Китай и Северную Японию. Размножается в СевероЗападном Китае на водоёмах, расположенных севернее реки Тарим, а также в Северо-Восточном Китае (автономный район Внутренняя Монголия и провинция Хэйлунцзян), возле развлетвлений рек Сунгари и Ляохэ, в областях Харбин, Гирин, Чанчунь и Цицикер (Cheng 1987). Широко распространён и гнездится в Монголии, по всей Маньчжурии и в Уссурийском крае (Исаков 1952).

Чирок-трескунок обитает на территории России с давних времён. Известен из отложений финального плейстоцена (около 12500 лет то- му назад) пещеры Тоннельная, расположенной севернее Красноярска, а в Скандинавии появился не раньше 8000 лет назад, только в атлантический период голоцена (Зеленков 2008). В истории вида границы области его гнездования, наверное, нередко колебались в северном и южном направлении. Имеются указания (Lowis 1893), что в конце XIX века началось (очередное) проникновение чирка-трескунка на север через Прибалтику. Трескунок широко распространён в центральных районах европейской части России, особенно в южной части Ярославской, Московской и северной части Рязанской области (Птушенко, Иноземцев 1968). Многочислен в южных районах Западной Сибири (Тарасов 2005). Редко гнездится в Мурманской области – в 1968 году впервые размножался у Кандалакши (Корякин 2005), на Соловецких островах (Поляков 1929) и по южному берегу Белого моря. Обычный вид, который ежегодно гнездится в низовьях реки Онега (Корнеева и др. 1984). В таёжной зоне бассейна реки Печоры гнездится на равнинных реках, старицах и озёрах в долине Средней Печоры и на горных реках, верховьях правобережных притоков Печоры и левобережных – реке Ижмя (Естафьев 1977). Размножается, хотя и редко, в Северном Зауралье (Раевский 1982). Проникает и гнездится на северной окраине лесной зоны Западной Сибири (Ямало-Ненецкий округ), в островной пойме реки Оби, в средней части рек Полуй, Надым, Таз и на болотах междуречья (Покровская 2005). Небольшие стайки, пары и одиночные птицы регулярно встречаются в гнездовой период, а по долине Оби залетают ещё севернее – в Приобскую лесотундру и на Южный Ямал. В начале июня стайки из 5-6 птиц и пары встречались у посёлка Яр-Сале (Данилов и др. 1984). Эпизодически и редко встречается в начале июня в горных районах северо-запада Эвенкии (Романов 2005) – на озёрах юго-западной части плато Путорана (67.23-65.48° с.ш.; 88.0093.00° в.д.). В гнездовой период встречается на водоёмах ЦентральноЯкутской равнины (Соловьёв, Портнягин 2005). Гнездится и в бассейне реки Олёкмы – левого притока Лены (Тирский 2005). В южной тайге Средней Сибири (Рогачёва 1988) всюду обычен по долинам рек; в средней тайге становится редким, хотя определённо гнездится; в северной тайге на Енисее очень редок, но гнездование установлено в крайней северной тайге севернее города Туруханска (66.20° с.ш.). Так далеко на север трескунок проникает только в пойме Енисея. В Якутии, в долине реки Лены и на среднем и нижнем Вилюе, местами не уступает по численности свистунку и заходит в типичную северную тайгу, к северу до 65° с.ш. Численность вида в Средней Сибири значительно меняется, и в отдельные годы он бывает довольно многочислен даже в северных частях ареала. Обычный гнездящийся вид на Дальнем Востоке (Поливанова 1971), размножается на острове Сахалин, на Курильских островах, на юге полуострова Камчатка и в Северной

Японии (остров Хоккайдо) (Исаков 1952; Гизенко 1955; Нечаев 1969).

Самые свежие обобщённые данные по Средней Азии (Кашкаров 2007) показывают, что чирок-трескунок гнездится только в пределах Балхаш-Алакольской котловины, на отдельных горных водоёмах Тянь-Шаня (Долгушин 1960), на Иссык-Куле, Сон-Куле и в Чуйской долине (Янушевич и др. 1959). Не подтвердились более ранние предположения о размножении вида на восточном берегу Аральского моря, в долине и на многих озёрах среднего течения Сырдарьи, на Бийликуле, в низовьях реки Чу, на озёрах Хорезма, на Амударье (в верховьях, ниже Чарджоу и в низовьях), в Айдар-Арнасайской впадине, в низовьях Ку-куккелеса, в Зеравшанской долине, на Кашкадарье, в низовьях рек Мургаба и Теджена и на озёрах Памиро-Алая (Зарудный 1896, 1916; Мекленбурцев 1937,1958; Ахмедов 1950; Дементьев 1952; Костин 1956; Долгушин 1960; Салихбаев 1961; Иванов 1969; Абдусалямов 1971; Кашкаров 1987). Вероятнее всего, все эти встречи относились к летующими холостыми особям, которые проводили время на богатых кормом водоёмах.

В период весеннего пролёта холостые трескунки нередко залетают за северные пределы своего гнездового ареала, особенно по долинам рек европейской и азиатской частей России, или, наоборот, останавливаются южнее гнездовой части ареала. Птицы задерживаются там в начальный период размножения, но не гнездятся. Однако нет сомнений, что отдельные пары нерегулярно размножаются в благоприятных угодьях в разных местах за пределами северной и южной границы современного гнездового ареала вида. Стайка из 2 самцов и 3 самок была встречена С.И.Молчановым (1998), в разгар периода размножения – 18 июня 1991 – за полярном кругом на северо-востоке Якутии, при впадении Омолона в Колыму. Многократные залёты взрослых особей (чаще всего, самцов) отмечены в гнездовой период (май, июнь) и в Северную Америку (Godfrey 1986).

Область зимовки . Самые массовые зимовки вида находятся в Африке. Осенью трескунки перелетают над пустыней Сахара и останавливаются на водно-болотных угодьях, расположенных южнее пустыни. Там, в экваториальной Африке, в западной, центральной и восточной части континента, концентрируется в зимние месяцы большинство чирков из европейских и западноазиатских гнездовий. Трескунки зимуют также в Южной Европе (Испания, Франция, Италия и на Балканах), Малой Азии, у берегов Чёрного и Каспийского моря, немного в Средней Азии, регулярно на морских побережьях Аравийского полуострова, на юге Ирана, в Пакистане, Индии, Шри-Ланке, Бангладеше, Индокитае, на Филипинских и Индонезийских островах (рис. 8).

Около 2 млн чирков-трескунков зимует в Африке (Snow, Perrins 1998). Основные зимовки находятся южнее Мавритании – в Гамбии,

Сенегале, Мали, Гвинее, Гане, Нигерии, Чаде, Камеруне, Габоне, Конго, Южном Судане, Уганде, Кении, Малави и Замбии. Большие концентрации образуются на реке Нигер и на водоёмах возле неё в Нигерии, Мали, Гвинее и Сенегале, а также на озере Чад, где в некоторые зимы учтено до 535 тыс. птиц (Roux, Jarry 1984). Внутренняя дельта Нигера в Мали занимает около 30000 км2. Эта богатейшая экосистема с полуводной растительностью даёт приют огромному количеству утиных. Общая численность зимовавших уток на январских учётах была: 1999 году – 269000 экз., 2000 – 711000 экз., 2001 – 1000000 экз. Доминировали по численности чирки-трескунки (80-81%) (Traore 1996; Girard et al . 2004), а в 1986 году их было 900 тыс. особей (Schricke 2001). В палеарктическую зиму (октябрь-март) приморские водно-болотные угодья Гвинеи посещают несколько сот тысяч водоплавающих птиц, гнездящихся в Евразии, среди которых много чирков-трескунков. Эти водно-болотные угодья занимают бо́льшую территорию, чем в других странах Западной Африки, и представляют собой мангровые топи площадью около 2500 км2, болота (500 км2) и рисовые поля (780 км2). Наиболее важными местообитаниями для зимовки чирка-трескунка и других уток являются мангровые заросли (Bangoura 1996). Дельта реки Сенегал (7950 км2) – одно из наиболее важных мест зимовок уток в Африке, где 89-95% всех уток в январе составляют чирки-трескунки, шилохвости и широконоски (Triplet et al . 1996). В разные годы с октября по март там скапливаются 20000-130000 и до 254000 трескунков, а богатые кормовые запасы дельты реки позволяют им нормально зимовать (Roux et al . 1976b; Schricke 2001). Много трескунков зимует на водоёмах Камеруна. Только на озере Мага собираются до 6 тыс. особей (Wanzie 1996). Вид многочислен и на зимовках в Уганде (Byaruhanga, Arinaitwe 1996). Популяция чирка-трескунка на зимовках в Юго-Западной Африке достигает 100000-200000 особей, а в Восточной Африке (в бассейне Нила, прежде всего на территории Судана) – до 500000 особей (Schricke 2001).

Зимой чирок-трескунок – редкая птица на североафриканских водоёмах (Thomsen, Jakobsen 1979) и в Южной Африке. Обычно он зимует до Танзании. Однако в годы с минимальными осадками в областях к югу от Сахары трескунки проникают ещё южнее – до Южной Родезии (Woodall 1975). С декабря по март их отмечали в Зимбабве, Бот-стване и Трансваале (Newman 1983), а также на Сейшельских островах (Grote 1930).

Азиатская популяция чирка-трескунка зимует на территории Пакистана, Индии, Бангладеш, Южного Китая (включая острова Тайвань и Хайнань) и в Юго-Восточной Азии (Бирма, Тайланд, Лаос, Камбоджа, Вьетнам, Малайзия, Филиппинские острова, Индонезия). В Китае северная граница зимнего ареала вида проходит по среднему течению реки Брахмапутра, потом идёт на северо-восток через долины рек Салуин, Меконг, Янцзы (около 32° с.ш.) в сторону реки Хуанхе и по её долине выходит на берег Жёлтого моря. Отсутствует в горных районах Наньлин на юго-востоке страны (Cheng 1987). В устье Хуанхэ и на японских островах Хоккайдо и Хонсю находятся наиболее северные зимовки вида в тихоокеанском бассейне (Исаков 1952; Нечаев 1969; Cheng 1987). На юге трескунок достигает в период зимовки Северной Австралии (King et al. 1983; Pizzey, Doyle 1985). Существует предположение (Watson 1975), что кости маленькой утки, найденные на необитаемом острове Амстердам (расположенном в южной части Индийского океана – 37.51° ю.ш., 77.32° в.д.) принадлежат чирку-трескунку. Это самая южная точка для миграции и зимовки вида.

Важнейшим местом зимовки чирка-трескунка и других видов уток в Азии является долина реки Инд в Пакистане, где в зимние месяцы собираются около 850 тыс. уток и лысух Fulica atra , размножающихся в Сибири, но некоторые птицы прилетают и из Европы (Chaudhru, Khann 1996). Важным местом скопления мигрирующих и зимующих уток (прежде всего, чирка-трескунка и шилохвости) является также дельта Ганга-Брахмапутры и некоторые другие водоёмы в Бангладеш (Khann 1996).

Чирки-трескунки зимуют (чаще всего нерегулярно и спорадично) в южных районах гнездового ареала. В некоторые зимы много трескунков скапливается на водоёмах Азиатской Турции. В январе 1969 года в дельте реки Гексу обитало 3 тыс. особей, а в озере Гавур – 5 тыс. (The OST Bird Report 1972). Отдельные особи и маленькие стаи проводят зимние месяцы на Балканах, на берегах Адриатического, Ионического, Эгейского и Чёрного морей и на водоёмах Болгарии (Нанкинов и др. 1997) и Греции (Handrinos, Akriotis 1997). В особо тёплые зимы отдельные птицы и небольшие стайки самцов (в январе 1993, 1995 и 1997 годов – по 100-300 особей) остаются на островах Черноморского заповедника (Клименко 1950; Руденко и др. 2000), на водохранилищах среднего Днепра (Клестов 1984), на Сиваше и в Азовском море (Михайлов 1937). Согласно докладу И.М.Горбаня (конференция в Житомире 26-30 апреля 2004), на Украине зимует 4000-4300 трескунков (Поповкина, Авилова 2004). Редко зимует в Западной Европе, у морских берегов Бельгии и Голландии (Lippens, Wille 1972). Иногда, в тёплые (бесснежные) зимы отдельные особи задерживаются в январе и феврале на балтийском побережье Польши и на реке Висле (Tomialojc 1990).

Регулярно зимует на южных берегах Каспийского моря. На лагунах Дагестана (западное побережье Среднего Каспия) – это регулярный и многочисленный зимующий вид (Вилков 2005). В тёплые зимы в небольшом числе зимует на незамерзающих арыках и речках на юге Средней Азии, в предгорьях Таласского Алатау и в равнинной части

Чекментской области (Долгушин 1960), на незамерзающих реках Па-миро-Алая (Иванов 1969; Абдусалямов 1971), в районе Тигровой балки» (Селезнев, Бидос 1984), в долине Мургаба (Рустамов 1979), в бассейне Амударьи, на водоёмах среднего и нижнего Зеравшана (Кашкаров 2007). Редкая зимующая птица также на Келифских озёрах в ЮгоВосточной Туркмении (Рустамов 2005).

Миграции

Осенняя миграция . Чирки-трескунки – одна из наиболее рано улетающих уток. После подъёма молодых на крыло и окончания смены маховых у селезней и негнездящихся самок начинается осенний отлёт птиц к местам зимовки. Миграция проходит с конца июля и до октября. Основная часть птиц пересекает Евразию в августе и сентябре. Во второй половине августа уже наблюдаются пролётные стаи, а в начале сентября на большей части области гнездования численность вида заметно уменьшается. После этого на водоёмах средней полосы Евразии остаётся незначительная часть птиц, которые иногда наблюдаются почти до середины ноября. В районах, расположенных южнее южной границы гнездовой части ареала, основной осенний пролёт совершается почти на месяц позже – во второй половине сентября и первой половине октября. Первые особи достигают Северной Африки в августе, а западноафриканских зимовок – в начале сентября.

В северной части гнездового ареала (верховья Печоры) осенний отлёт начинается 20 августа и продолжается до 24 сентября, в низовьях реки Онеги трескунки отлетают до 10 сентября (Корнеева и др. 1984), на Рыбинском водохранилище отлёт длится с 1 по 25 сентября, в дельте Волги – с 1 сентября до 1 октября (массовый пролёт 10-20 сентября), в верховьях рек Иргиз и Тобол – с начала сентября до 19 октября. В Северном Китае трескунки появляются в августе, а Южного Китая они достигают в сентябре (Исаков 1952).

На большей части территории Украины (Лысенко 1991) трескунки летят с августа до конца октября, редко до середины ноября. В Московской области, начиная с 15 августа, когда большинство молодых ещё совершают суточные кормовые перемещения, некоторые из них пускаются в осенний перелёт. Местные особи отлетают с 20 по 30 августа, потом появляются более северные птицы. Основная их масса исчезает в период с 8 по 15 сентября, слабый пролёт продолжается ещё 10 дней, а последние трескунки исчезают до 28 сентября (Птушенко, Иноземцев 1968). Осенняя миграция вида в Ленинградской области начинается с конца августа. Она слабо выражена (птицы мигрируют в основном ночью, рассредоточено и мелкими группами) и продолжается до 18 октября (Мальчевский, Пукинский 1983). В Пензенской области, начиная с середины июня (после отлёта селезней на линьку), на водо-

ёмах встречаются только самки с птенцами. В конце июля на крупных водоёмах начинают формироваться предотлётные стаи до 50-60 птиц, а к середине августа основная масса трескунков покидает пределы области. Запоздалые стайки и особи отмечаются до 15 октября (Фролов и др. 2003). В послегнездовое время (июль) в северной тайге Западной Сибири (Вартапетов 1984) численность трескунка возрастает почти в 7 раз, и он становится многочисленным в приречных темнохвойных лесах, на небольших старицах и в заполненных водой межгривных понижениях. В первой половине августа трескунок встречен на старицах крупных таёжных рек, а во второй половине месяца исчезает совсем. Резкие подъёмы и спады численности вида наблюдаются в конце августа – начале сентября в Уральской области, что, очевидно, связано с отлётом. Последние трескунки покидают область 24 сентября, а в некоторые годы – и до 13 октября (Дебело 1978). В Средней Азии (Кашкаров 1987, 2007) осенний отлёт замечается рано – уже в первой декаде июля, но настоящая миграция начинается в начале-середине августа (под Ташкентом) и завершается в начале ноября (дельта Амударьи и юго-восточное побережье Каспийского моря) и даже в середине ноября (под Бухарой). Основной пролёт идёт на протяжении одного месяца (с середины сентября до середины октября), однако в некоторых местах заметный пролёт наблюдали и в начале ноября. На водоёмах Центрального Тянь-Шаня (3000-3500 м н.у.м.) массовый пролёт (стаями по 20-30 птиц и больше) наблюдается в сентябре и продолжается до середины октября (Кыдыралиев 1973). Осенний пролёт на Памире более заметен, чем весенний (Иванов 1969). Чирок-трескунок – обычный транзитный мигрант через территорию Ирака (Al-Robaae, Salem 1996). Рано покидает Дальний Восток: в массе отлетает в конце августа, а небольшие стайки задерживаются и в сентябре (Поливанова 1971).

На Балканах это массово мигрирующая осенью (с августа по октябрь) утка. В западной половине полуострова осенняя миграция выражена слабее, чем в восточной, хотя бывают годы, когда на некоторых водоёмах западной половины полуострова тоже останавливаются тысячи трескунков (Reiser 1894; Нанкинов и др. 2004б). В Восточной Болгарии, на Атанасовском озере, с 10 августа до середины сентября (в некоторые годы – до середины октября) можно наблюдать скопления трескунков, доходящие до 7300 особей (16 августа 1993). Каждый год через дельту Дуная пролетают 30-60 тыс. этих птиц (Dubois 1980). В заповеднике Дунайские плавни в среднем за месяц пролетает следующее количество чирков-трескунков: в августе – 250 экз., в сентябре – 1350, в октябре – 710. Для сравнения: весенняя миграция там очень слаба: в апреле отмечено 56 птиц, в мае – 12, в июне – 40 (Балацкий 1986). Обычный мигрант, пересекающий остров Мальту на пролёте с августа по октябрь, больше всего – в августе-сентябре, когда наблюда- ются стаи из 100-250 особей (Sultana, Gauci 1982). С августа по ноябрь пересекает и северное побережье Средиземного моря (Thomsen, Jacobsen 1979).

Чирки-трескунки, населяющие северо-западные и северные районы Европейской России, осенью отлетают на юго-запад и запад и зимуют на побережье Средиземного моря. В этом же направлении отлетают и некоторые особи, гнездящиеся в центральных областях России, и особи из Западной Сибири, но основная масса их пролетает через дельту Волги, где трескунки линяют, или через Украину и Балканский полуостров в сторону Италии и Африки. В начале осени на юге Европейской России и юге Украины после «промежуточного» перелёта останавливаются на короткий период трескунки европейской популяции (Шеварева 1968), которые до этого гнездились на обширных пространствах от Балтийского моря до Среднего Поволжья, а также на Урале и в Зауралье – от Тобола до Нижнего Иртыша. Они улетают в сторону Юго-Западной Европы. По словам В.И.Лысенко (1991), осенью численность трескунков на Украине значительно выше, чем весной, так как для этого вида характерны «круговые перелёты», и значительная часть птиц с зимовок летит весной вдоль восточного берега Чёрного моря. Среднесибирские трескунки мигрируют на юг над Средней Азией и достигают индийских зимовок, а восточносибирские летят в сторону Китая и Юго-Восточной Азии (Вучетич 1941; Михеев 1948; Исаков 1952).

Кольцевание в Окском заповеднике (Панченко 1984а) показало, что чиркам-трескункам свойствен самый быстрый темп осенней миграции, и часть молодых покидает район гнездования в начале августа, а, возможно, и в конце июля. Разлетаются трескунки в юго-восточном и юго-западном направлениях более широко, чем кряквы и чирки-свистунки, и некоторые из них оказываются даже западнее и северо-западнее района кольцевания. В дальнейшем трескунки летят в общем в тех же направлениях, что и свистунки, однако их зимовки расположены значительно южнее. Молодым трескункам свойствен как широкий разлёт, так и возвращение в район рождения. Их добывали во многих районах Европейской России, а также на Украине, в Польше, Италии и Иордании. Особи, гнездящиеся и линяющие в Омской, Томской и Новосибирской области (Veen et al. 2005), были найдены в европейской и азиатской частях России – между Московской областью и Енисеем, на берегах Каспийского моря, в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Туркмении, Иране, Южной и Восточной Индии, а также в Северной Италии, Греции и Турции. С другой стороны, в Омской, Томской и Новосибирской областях обнаружены трескунки, окольцованные на зимовках в Африке (Гвинея, Мали, Нигерия, Южный Судан), Южной и Центральной Индии, во время линьки на водоёмах Ка- захстана или в период миграции в Казахстане, Иране, Австрии, Италии, Франции, Бельгии, Голландии и Германии.

На основе анализа данных кольцевания было установлено (Кац и др. 1997), что чирки-трескунки совершают более дальние перелёты и перемещаются на миграционной трассе значительно быстрее, чем другие виды речных уток, а некоторые из них участвуют в петлеобразной миграции. Существует разница в тактике миграции и в маршрутах перелёта между гнездящимися самками и первогодками, с одной стороны, и самцами — с другой, как следствие линьки самцов на водоёмах, удалённых от мест размножения.

В целом формируются четыре основные географические популяции вида. В европейской популяции трескунка выделяются три основные группы. Первая — это птицы, населяющие западную часть ареала (Великобритания, Франция, Голландия, Западная Германия) и летящие на зимовку в Африку по двум миграционным путям, т.е. прямо на юг через Средиземное море, Марокко и Алжир или сначала на юго-восток в Италию и на Балканы, а затем на юг, через Средиземное море и над Сахарой (Cramp, Simmons 1977). Ко второй группе европейской популяции чирков-трескунков относятся особи, размножающихся в странах Балтийского бассейна, в Белоруссии и на Украине. Некоторые из них летят на зимовку через Балканы, а другие — сначала в западном и югозападном направлении и через территорию западноевропейских стран попадают на африканские зимовки. В третью группу европейской популяции входят трескунки, размножающиеся в центральной и северной части европейской части России, которые достигают африканских зимовок через район Чёрного моря и Кавказ. Урало-Западносибирская популяция чирков-трескунков объединяет особей, размножающихся на левобережье Волги, в Предуралье, в бассейнах рек Печора, Иртыш и Обь. Большая часть этой популяции линяет в дельте Волги, а зимует в Африке. Осенью они мигрируют в юго-западном направлении через Северное Причерноморье и Балканы или через Кавказ и Аравийский полуостров. Для некоторых особей этих популяций характерна петлеобразная миграция, потому что весной они возвращаются к своим гнездовьям через Балканы и Италию или через Францию, Бельгию и Голландию. Западносибирско-Индостанская популяция объединяет трескунков, которые вывелись на территории Западной Сибири и Северо-Восточного Казахстана. Осенью они летят через Казахстан, Узбекистан, Пакистан и зимуют в Индии, Иране и на Аравийском полуострове. Территории этой и Уральско-Западносибирской популяции частично перекрываются, но направления миграции у них различаются. Птицы, линяющие в Северном Казахстане, гнездятся в основном в бассейне Оби. Осенью они мигрируют к средиземноморским и африканским зимовкам, а часть из них направляется на юг и юго-восток к ме- стам зимовок в Индии. Четвертую (Восточносибирскую) популяцию, видимо, образуют чирки-трескунки, гнездящиеся к востоку от Енисея и зимующие в Юго-Восточной Азии.

Т.П.Шеварева (1969) выделяет пять особенностей сезонного размещения чирков-трескунков. 1) Молодым и взрослым особям свойственны очень ранние осенние миграции — со второй половины июля. К этому времени некоторые из них, гнездившиеся в России, уже достигают берегов Северного моря. Особи, отловленные и окольцованные (с конца июля до начала сентября) в Западной Европе, могут быть встречены снова в России в последующие годы. 2) На весеннем пролёте, а также в мае и июне в Западной Европе отлавливаются не только взрослые особи, летящие для гнездования в Россию, но и годовалые птицы, которые задерживаются на пути пролёта. Доля последних, не долетевших до родных мест, ежегодно составляет около 40%. В следующем году, в двухлетнем возрасте, они уже прилетают в Россию, где и размножаются. 3) Годовалые особи, которые вернулись на территорию России, могут летом встречаться как поблизости от мест своего рождения, так и далеко за пределами гнездовой области, например, севернее гнездового ареала, но там они не размножаются и вскоре исчезают. Это не показатель смены мест гнездования. 4) Осенний промежуточный перелёт молодых и взрослых особей направлен не только к юго-западу и югу, но и к юго-востоку. Поэтому некоторые прибалтийские чирки-трескунки осенью регулярно встречаются в Краснодарском и Ставропольском краях. 5) Чиркам-трескункам присущи чрезвычайно длинные миграционные пути, проходящие в широтном и меридиональном направлении, перекрещивание этих путей в разных местах юга Евразии, а также петлевые перелёты (возвращение с зимовок другим путём, чем они летели осенью). Поэтому на зимовках собираются птицы из весьма отдалённых гнездовых регионов. Например, в Африке зимуют и возвращаются через Италию трескунки, гнездящиеся в Западной, Центральной и Восточной Европе, а также в Западной Сибири. Таким образом, создаются богатые возможности для образования пар птицами из разных удалённых друг от друга гнездовых районов. Явление абмиграции у чирка-трескунка развито так же, как и у других видов уток. К настоящим абмиграциям можно отнести двух особей, окольцованных в Англии, которые на зимовках (в Африке или на юге Европы) образовали пары с птицами из России и потом гнездились в Рязанской и Пензенской области. От 6 до 18% молодых трескунков приступают к гнездованию в местах, удалённых от мест выведения. Взрослые самки чирка-трескунка, как правило, возвращаются в район прежнего размножения.

С помощью кольцевания установлены множество дальних (свыше 1000 км) перелётов чирка-трескунка (Rucner 1957; Stromar 1967, 1970,

1973, 1975; Шеварева 1969; Lippens, Wille 1972; Radu 1976; Nankinov, Djingova 1979, 1981; Nankinov et al . 1984; Мальчевский, Пукинский 1983; Stromar 1988; Носков, Резвый 1995; Handrinos, Akriotis 1997; Кац и др. 1997; Wernham et al . 2002; Bonlokke et al . 2006; Heinicke, Koppen 2007): из Ленинградской области – в Индию (5800 км); из Окского заповедника – в Коми (1250 км), Тюменскую (1672 км) и Томскую области (2703 км), в Болгарию (4 птицы), Хорватию (2400 км) и Румынию (1560 км); из Орловской области – в Болгарию; из Саратовской области – в Германию; из дельты Волги – в Ленинградскую область, Болгарию (25 птиц), Хорватию (2412 и 2400 км), Грецию (7 птиц, от 1809 до 2446 км) и Италию (2700 км); из Омской области – в Индию (5135 км), Иран и Грецию (3917 км); из Ханты-Мансийского округа – в Ульяновскую (1365 км) и Полтавскую области (2483 км); из Актюбинской области – в Алтайский край (1863 км); из Алматинской области – в Тюменскую (2181 км) и Красноярский край (2971 км); из Украины – в Германию; из Латвии – в окрестности Одессы (1307 км), в Краснодарский край (1676 км), Екатеринбургскую (2250 км), Тюменскую (2700 км) и Иркутскую области (4523 км), в Болгарию (3 птицы), Францию (1730 км) и Грецию (1795 км); из Литвы – в Румынию (1410 км); из Великобритании – в Алжир, Италию, Болгарию, Сербию (1548 км) и Турцию (2 птицы); из Франции – в Краснодарский край, Коми, Ленинградскую, Калининскую, Волгоградскую, Астраханскую, Пермскую, Екатеринбургскую, Тюменскую и Курганскую области (4600 км), в Алтайский край (5584 км), Казахстан, Болгарию, Сербию (1212 и 1250 км), Хорватию (1281 и 1200 км), Грецию (1651 км) и Румынию (1350 км); из Бельгии и Голландии – в Ленинградскую область, Новосибирскую (2 птицы: 4750 и 5041 км), Омскую (4187 км), Тюменскую и Томскую области (4851 км), в Алтайский край (4789 км), Казахстан, Болгарию (9 птиц), Сербию (1370 км), Хорватию (6 птиц: 1044-1524 км), Боснию и Герцеговину (1110 км), Грецию (5 птиц:1855-2349 км) и Румынию (5 птиц: 1500-1790 км); из Германии – в Грецию (1318 км), из Дании – в Италию, Грецию, Румынию, Латвию, Казахстан и в несколько мест в Европейской России и Западной Сибири; из Швеции – в Грецию (2125 км); из Мали – в Липецкую, Владимирскую, Тамбовскую и Томскую области, Белоруссию, Болгарию (3 птицы), Хорватию (3811 км), Грецию (3 птицы: 3570-3839 км) и Германию; из Нигерии – в Грецию (3433 км); из Сенегала – в Витебскую область и Хорватию (4369 км); и многие другие.

Весенняя миграция. Среди речных уток чирок-трескунок – самый поздний прилетающий вид. Весной первые трескунки покидают места зимовки в Африке и на юге Евразии ещё в феврале. Весенняя миграция идёт в два раза быстрее, чем осенняя (Roux et al. 1976), и с африканских зимовок до гнездовых мест трескунки возвращаются приблизительно за полтора месяца. Их отлёт со средиземноморских зимовок происходит в феврале-мае. Останавливаются на водоёмах Северной Африки с марта до начале мая (Thomsen, Jacobsen 1979). Пересекают остров Мальта в феврале-мае, больше всего в марте (Sultana, Gauci 1982). Основная масса летит на север в марте-апреле. Часть птиц задерживается на зимовках почти до конца апреля. Это в основном не-гнездящиеся молодые особи, стаи которых можно наблюдать на всех трассах весенней миграции, а также на кормных водоёмах гнездовой части ареала. На Балканах это массовая мигрирующая птица начиная с конца февраля и до начала мая, больше всего их летит с конца марта до середины апреля. 13 апреля 1992 на озере Исмарис в Греции наблюдали скопление из 15 тыс. чирков-трескунков (Handrinos, Akriotis 1997). Самая многочисленная утка на весеннем пролёте в Болгарии (Патев 1950). Миграция начинается в последние дни февраля (26 февраля 1973), массовой она становится в марте и апреле, когда даже на небольших водоёмах образуются тысячные скопления трескунков, которые покидают здешние водоёмы до 27 мая (Нанкинов и др. 2004б). Весенняя миграция через Швейцарию втрое многочисленнее, чем осенняя, и протекает с конца февраля до начала мая, больше всего птиц летит в марте-апреле (Winkler 1999). На Украине (Лысенко 1991) первые стайки иногда появляются ещё в конце февраля (28 февраля – Тернополь), но обычно они прилетают в середине марта на Нижний Днепр, в Крым и Приазовье, а в очень холодные зимы – в конце этого месяца. В районе Среднего Днепра и в других регионах Украины эти чирки летят во второй и третьей декаде марта. Валовой пролёт идёт на протяжении третьей декады марта и первой половины апреля. В гнездовые места в европейской и азиатской частях России трескунки прилетают позднее большинства уток. В верховьях Печоры они появляются 3-19 мая, в Барабинской степи – с конца апреля, а массовый пролёт идёт в начале и середине мая, под Тобольском – с 22 апреля до 9 мая, на Ангаре – 20 мая, под Якутском прилёт приходится на середину мая (Исаков 1952). В дельту Волги в разные годы первые особи прилетают с 14 по 24 марта, когда притоки и частично култуки освобождаются ото льда, а интенсивный пролёт проходит в начале апреля (Луговой 1963). Стаи чирков-трескунков начинают появляться на водоёмах Белгородской области после 20 марта, пик пролёта приходится на 28 марта – 4 апреля, а отдельные стайки летят до 9 апреля (Харькова 2008). Средний срок прилёта в Пензенскую область 30 марта – 15 апреля. Среди первых прилетающих птиц преобладают самцы, летящие в стаях других гусеобразных (Фролов и др. 2003). Через Окский заповедник основная масса трескунков весной летит в восточном направлении (Панченко 1984а). Под Москвой трескунки появляются после 31 марта, через 8-9 дней после прилёта кряквы и на 5-7 дней позже сви- стунка. Миграция интенсивнее всего с 21 апреля по 1 мая и заканчивается к 5-6 мая (Птушенко, Иноземцев 1968). В Волжско-Камский край прилетает после 15 апреля (Попов,1977). В Ленинградской области первые птицы появляются поздно – лишь после вскрытия водоёмов во второй половине апреля (Мальчевский, Пукинский, 1983). Основной пролёт проходит в последних числах апреля; стабильно 27-30 апреля и лишь в годы с многоснежной, поздней весной – в начале мая. Сокращаясь в численности, пролётные трескунки встречаются до 20 мая.

Весенняя миграция чирка-трескунка в Средней Азии проходит относительно поздно и охватывает всю территорию региона (Кашкаров 2007). На Зеравшане, на Дальверзинских озёрах, в Голодной степи и Ферганской долине эти птицы появляются в первых числах марта, бывают обычными в начале апреля, а последние задерживаются до конца апреля. Чуть позже (со второй половины марта до 12 мая) трескунки летят через низовья Атрека и взморье у Гасан-Кули (Маслов 1947; Дементьев 1952; Богданов 1956; Кашкаров 1987). Судя по сообщению Е.А.Мухиной, проводившей наблюдения с 1983 по 1993 год в окрестностях Бухары, в марте пролетает около 30%, в апреле – 65% и в мае – 5% трескунков. В районах, расположенных севернее, в Казахстане, в долине Сырдарьи, Амударьи, в низовьях Чу и Или и в Чуйской долине, а также под Семипалатинском и на восточном побережье Каспийского моря и в устье реки Урал весенний пролёт чирка-трескунка начинается в разных числах марта и заканчивается до начала мая. На Эмбе весенний пролёт длится с 20 апреля до начала мая. В среднем течении Урала передовые птицы появляются в середине апреля, а валовой пролёт тянется до середины мая (Исаков 1952; Долгушин 1960). Мигрирует над пустыней Каракумы (Рустамов 1954). Наверное, вместе с другими видами уток, в апреле останавливается на временных водоёмах, образовавшихся после дождей в Центральных и Заунгузских Каракумах (Нанкинов 1972). Весной в Семиречье первые птицы появляются 17 марта. В низовьях Или летят в конце марта и в начале апреля (Шнитников 1949). Через Центральный Тянь-Шань (на высоте 3000-3500 м н.у.м.) весенний пролёт совершается с 5 апреля до начала мая (Кыдыралиев 1973). В Уральскую область первые птицы прилетают поздно – после 29 марта, однако при похолодании птицы отлетают, и регулярный пролёт наблюдается в начале или в середине апреля. В разные годы весенний пролёт заканчивается с 22 апреля до 10 мая (Дебело 1978). В южной тайге Средней Сибири (Реймерс 1966) массовый весенний пролёт зарегистрирован сразу после появления первых особей в середине мая. Через территорию Китая весной трескунки летят с марта по май. В Южном Приморье первые птицы появляются после 26 марта, много их в конце апреля, а на Дальнем Востоке – с 12 апреля до 10 мая. Их наблюдали на востоке Камчатки – 10

мая и в верховьях Колымы – 28 мая (Исаков 1952; Поливанова 1971; Панов 1973).

Количество самцов в весенних стаях чирка-трескунка всегда выше количества самок (соотношение 2.5:1) и возрастает к концу сезона весенней миграции. На весеннем пролёте в Томском Приобье трескунок входит в число обычных мигрантов (Москвитин и др. 2008). В первой половине весеннего пролёта доля самцов составляет 66.9%, а во второй его половине – 66.7-83.0%. Подобное соотношении полов в весенних стаях наблюдается и на территории Западной Сибири и Казахстана (Гаврин 1975).

Обобщая данные о сезонных миграциях чирка-трескунка, можно сказать, что угол его разлёта и география территориальных связей невероятно широки. Птицы, вылупившиеся в одном месте или зимовавшие на одном водоёме, затем разлетаются далеко друг от друга. Картина его миграции с гнездовых биотопов к зимовкам и обратно представляет собой очень сложную сеть, покрывающую Евразию и Африку. Многие особи меняют пути своей миграции, отправляются к зимовкам одними путями, а возвращаются другими. Молодые и взрослые птицы широко разлетаются и внутри гнездовой части ареала. Очень распространено явление абмиграции, когда особи из разных регионов образуют пары на зимовках или на весенней миграции и улетают гнездиться в новые места.

Местообитания

Чирок-трескунок населяет преимущественно водоёмы на равнинах. Предпочитает открытые озёра и болота, широкие речные поймы, нередко поселяется на маленьких водоёмах или на осоковых и злаковых лугах. Охотно устраивает свои гнёзда в густых зарослях травы на берегах, на островах и дамбах среди водоёмов, а также на рыбоводных прудах, рисовых полях, каналах и пашнях, иногда вблизи или в самих населённых пунктах. По всему ареалу излюбленным местом для гнездования, кормления и отдыха трескунка являются обросшие травой мелководные и богатые кормом рыбоводные пруды. Вид обычен на гнездовье в условиях сельскохозяйственных ландшафтов в центральных районах России (Наумкин 2005). Редко гнездится на открытых водоёмах в горах на высоте 1500 м н.у.м. на Алтае (Марка-Куль), 2000 м в Тянь-Шане (в долинах рек Текес, Боянкол, Чолкудысу) (Шнитников 1949; Долгушин 1960) и до 3016 м н.у.м. на озере Сон-Куль в Центральном Тянь-Шане (Кыдыралиев 1973); 1640 м н.у.м. в Болгарии (Нанкинов 1981); 540 м на озере Пфеффикен в Швейцарии (Kadi, Leuzinger 1982).В других горных районах Средней Европы гнездится на водоёмах, расположенных на 370-662 м над уровнем моря (Bauer, Glutz von Blotzheim 1990).

Луговые поймы средней полосы европейской части России, обязанные своим происхождением сельскохозяйственной деятельности, ещё на заре становления сельского хозяйства стали местом размножения разных видов уток, особенно чирка-трескунка (Авилова 2008). При традиционном использовании пойм для сенокоса и выпаса скота до середины 1980-х годов здесь складывались условия, благоприятствующие гнездованию луговых популяций уток с высокой плотностью (в первую очередь чирка-трескунка, широконоски и шилохвости): мозаичный характер растительности с участками влажной грязи (облегчающий кормёжку и передвижение выводков); сеть мелиоративных каналов и канав (периодически расчищаемых от зарастания водной и древесно-кустарниковой растительностью), связывающих озёра и старицы; поддержание пойменных озёр на ранних стадиях сукцессии путём периодической прочистки от зарастания (Мищенко 2005). Чирки -трескунки гнездятся на торфоразработках с хорошо развитым травостоем, который обеспечивает место для укрытия гнёзд и кормный водоём, позволяющий не уводить далеко птенцов после вылупления (Чуд-ненко 2005). Отдельные пары проникают и гнездятся на прудах, сырых лугах и заболоченных участках в населённых пунктах и даже в центральных частях городов (Лыков 2008). На очистных сооружениях, находящихся в границах городов Центральной России (например, Москвы), где возникают большие колонии чаек, начинают гнездиться сотни пар уток, среди которых присутствуют и чирки-трескунки. Это имеет огромное значение в переходе к формированию городских гнездовых группировок (Авилова 2005). Выводят птенцов на техногенных водоёмах Криворожского железорудного бассейна. Редко там и зимуют (Герасимчук, Коцюруба 2005). В Московской области трескунок селится по открытым лугам вдоль речных пойм, берегов озёр, на островах среди водоёмов, по краям болот, среди луговой растительности по карьерам заброшенных торфоразработок и по осоковым побережьям глухих прудов (Птушенко, Иноземцев 1968). В Ленинградской области селится преимущественно на водоёмах, к берегам которых примыкают открытые сырые луга, в поймах рек, где гнездится на примыкающих к берегам выгонах и лугах (Мальчевский, Пукинский 1983). Редок на мелких лесных озёрах. Практически отсутствует на «окнах» воды среди моховых болот, на лесных речках и ручьях, на участках затопленного леса, а также на карьерах, где его замещает чирок-свистунок. На гнездовье встречается по всей территории Латвии (Виксне 1983) — на открытых лугах побережья и островов озёр, рек и прудов, иногда также на болотах и приморских лугах. В Сибири населяет мелкие пойменные водоёмы степей, лесостепи и южной части тайги, и вместе с кряквой и широконоской может быть объединён в тройку «южных», не таёжных пойменных речных уток (Рогачёва 1988).

В таёжных междуречьях Западной Сибири трескунок предпочитает приречные темнохвойные леса северной тайги, попадаясь здесь на заполненных водой межгривных понижениях (Вартапетов 1984). Значительно меньше его на старицах таёжных рек и ещё меньше – на верховых болотах и самих реках. В средней тайге заселяет реки и их старицы, а также крупные надпойменные озера, в южной тайге – обширные водораздельные грядово-мочажинно-озёрные верховые болота и небольшие речки, а в подтаежных лесах обычен на небольших реках и низинных болотах в сочетании с покосными лугами.

На пролёте и зимовках чирок-трескунок предпочитает кормиться на больших и малых водоёмах с мелкими участками воды и обросшими по краям зарослями тростников и рогоза, на временных водоёмах и среди залитых полей.

Повышение уровня Каспийского моря (после 1978 года) повлекло за собой глубокие изменения состояния угодий на побережье Северного Каспия, прибрежных морских мелководий и низовьев дельт Волги и Урала (Русанов 2004). С одной стороны, эти изменения вызвали снижение ёмкости угодий (в авандельте Волги) и сокращение численности гнездящихся, линяющих и отчасти мигрирующих водоплавающих птиц, а с другой стороны – на обширных участках затапливаемых побережий формируются новые угодья с благоприятными для птиц кормовыми, гнездовыми и защитными условиями, способные сохранить их общую численность и видовое разнообразие. Несмотря на возросшую глубину воды, чирки-трескунки продолжают собираться на линьку в дельте Волги.

В северных районах зимней части ареала при резком похолодании трескунки собираются вместе с другими водоплавающими птицами на незамерзающих участках водоёмов или концентрируются на больших глубоководных водоёмах (морские заливы, озёра, водохранилища). На африканских зимовках, расположенных в полупустынной зоне, большие реки и особенно их дельты, являются удобным местом для регулярных массовых зимовок чирка-трескунка, а рисовые поля и затопляемые паводком равнины представляют собой новые пригодные для него местообитания (Roux et al . 1976a; Byaruhanga, Arinaitwe 1996).

Численность

Как писал Ю.А.Исаков (1952), численность чирка-трескунка в разных частях ареала неравномерна. Он весьма обычен и даже многочислен в степи, лесостепи и в зоне смешанных лесов, но редок в тайге, в горах и совсем не проникает в тундру. Неравномерно распространён и в пустынях, где в поймах рек местами не представляет редкости. Обычен он в западноевропейских странах, кроме области Средиземноморья и крайнего севера. Колебание численности объясняют частой сме- ной мест гнездования у этих птиц (Рябов 1957). После 1980 года, в связи с ухудшением местообитаний и по другим причинам, численность размножающихся чирков-трескунков в средней полосе европейской части России сократилось примерно в 3.5 раза. Количество пролётных трескунков тоже заметно снизилось. Если раньше он был вторым по численности видом, составляя 15-17% всех мигрирующих уток, то в настоящее время его доля не превышает 5%, хотя в отдельные дни на весенней миграции в 2002 и 2003 годах он доминировал (Зубакин 2000; Мищенко 2005; Мищенко и др. 2008). Трескунки занимают третье место по численности (после кряквы и чирка-свистунка) среди речных уток Ленинградской области (Мальчевский, Пукинский1983), а до середины 1960-х годов в некоторых районах этот чирок был самой многочисленной уткой. Наиболее обычен на южном побережье Финского залива, на южном и юго-восточном побережье Ладожского озера, в годы с невысоким паводком – и в поймах Волхова, Луги и Оредежа. Крайне редок на Карельском перешейке, где преобладают мелкие лесные озёра. В южной части Ярославской, Московской и северной части Рязанской области его численность составляет 20-22% населения местных благородных уток. К югу его численность возрастает, однако колеблется и бывает различной в годы больших и малых половодий (Птушенко, Иноземцев 1968). В Пензенской области в конце XIX и первые десятилетия XX века трескунок был обычным, а в 1971-2000 годах – многочисленным гнездящимся видом, уступающим в численности только крякве, с населением из 3000-6000 пар (Фролов и др. 2003). В Чувашии (пойма реки Суры) это самая многочисленная гнездящаяся утка (51.7-65.2%) (Молодовский, Бандура 1977). Меньше трескунка в Марийской республике, в Удмуртии, в Нижегородской области и в Камском Приуралье. В Татарстане среди добытых гусеобразных птиц 40% составлял трескунок, а далее к югу его роль в популяции водоплавающих птиц растёт (Попов 1977). В Украинском Полесье средняя плотность трескунка в августе на болотах составляет 80 особей, на других водоёмах – 30 особей на 1000 га, а общая численность вида в этом регионе перед открытием сезона охоты оценивается в 50 тыс. особей (Галака 1968). В верховьях Южного Буга (Гулай 1998) наибольшая численность отмечена в 1975 году, наименьшая – в 1982. В наиболее подходящих местообитаниях плотность популяции составляет 130-150 особей на 100 га. После периода размножения численность молодых особей составляла 66.4%, взрослых самцов – 21.1% и взрослых самок – 12.5%. Плотность его гнездования на нижнем Днепре составляет около 0.2 гнезда на 1 га, а по всей Украине трескунок является многочисленным гнездящимся видом (Лысенко 1991). В лесной зоне Приобья (Равкин 1977) на 10 км2 природных угодий живёт в среднем 60 чирков-трескунков. В северной тайге на 10 км2 приходится:

в пойменных лесолуговых сорах – 80 экз., в низовых болотах – 40, на пойменных водоёмах – 30, во внепойменных угодьях – от 2 до 10. В средней тайге: пойменные лесолуговые – 90 ос./10 км2, пойменные водоёмы – 20, внепойменные верховые болота – 40. На болотах больше всего трескунков и крякв, а в лесах – чирков-свистунков и трескунков. Плотность населения чирков-трескунков в Средней Сибири (Рогачёва 1988) сильно колеблется по годам. Она максимальна в степных районах Хакассии, в Канской лесостепи и на Средней Ангаре. В южной тайге сосредоточено 90% ресурсов вида (в том числе 31% в сельскохозяйственных лесополевых районах), а в степях – 8%. В пределах Красноярского края обитает около 190 тыс. чирков-трескунков. На некоторых озёрах Челябинской области это одна из самых многочисленных уток, численность которой за последние годы значительно возросла, в среднем в 2-3 раза (Кузьмич 2005). Многочислен он на гнездовании в Нижнем Приамурье (Росляков 1977). В разные годы там размножаются 25-55 тыс. пар пластинчатоклювых птиц, а на долю 4 многочисленных видов (касатка Anas falcata , кряква, чирки трескунок и свистунок) приходится 70-90% от этого количества.

В последние десятилетия приводятся данные (Hagemeijer, Blair 1997; Snow, Perrins 1998; Schricke 2001), что мировая популяция чирка-трескунка состоит из 634000-1050000 или из 640000-1100000 пар, 90% которых (примерно 570000-960000 пар) гнездятся на территории России. Очень много трескунков размножается также в Белоруссии (25-36 тыс. пар) и на Украине (26-29 тыс.) и только лишь 1-2% всей гнездовой популяции (5875-11525 пар) живёт в странах, входящих до 2000 года, в Европейский союз (Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания). В разных европейских странах количество гнездящихся пар трескунка сильно колеблется: Румыния – 2000-8000, Германия – 1300-4000, Польша – 2500-4000, Финляндия – 2000-5000, Голландия – 1000-1900 (в 1970-е годы – 2500-10000, после этого 1500, в 1987 – 1250-1750), Литва – 30005000, Эстония – 2000, Латвия – 1000-2000, Венгрия – 1200-1500, Хорватия – 600-800, Молдавия – 300-500, Швеция – 300-500, Франция – 230-500, Чехия – 100-600, Италия – 100-300, Словакия – 100-200, Испания – 100-130, Бельгия – 60-165, Австрия – 50-150, Великобритания – 15-125, Дания – 91-107, Норвегия – 10-100, Португалия – 1-5, Ирландия – 1-4, Албания – 0-10, Швейцария – 0-2 и Люксембург – 0-1 пара. В азиатской и европейской части Турции гнездится около 5001000 пар. В некоторых странах Западной Европы в последние 30-40 лет численность чирка-трескунка уменьшилась: в Бельгии – от 250 до 60-70 пар, в Дании – от 250-300 до 100, во Франции – от 500-700 до 230-500, в Греции – от 150 до 20-30 пар. В целом считается (Schricke

2001), что в большинстве европейских стран численность вида снижается. В середине 1980-х годов его популяция в Албании (Peja, Bino 1996) и в западных районах Германии (Wahl, Sudfeldt 2005) тоже резко сократилась. Сто лет назад трескунок был обычной гнездящейся птицей по всей Болгарии, в 1980-е годы там гнездилось 100-150 пар, в конце ХХ века их численность уменьшилась в десятки раз, а сейчас снова выросла, и в стране размножается 250-300 пар (Нанкинов 1981; Нанкинов и др. 2004а,б). Каждый год численности чирка-трескунка зависит как от его успеха размножения в разных районах ареала, так и от условий на путях миграции и в местах зимовки.

Размножение

На первом году жизни лишь только часть особей чирка-трескунка достигают половой зрелости. Другие не размножаются и задерживаются на пути пролёта или кочуют на пространстве гнездовой части ареала. Брачные игры и формирование будущих пар происходит в стаях ещё на зимовках, чаще всего во время весеннего пролёта, в марте и апреле, но пары оформляются и в первые дни после прилёта на места гнездования. Некоторые авторы (Cramp, Simmons 1978) пишут, что большинство пар трескунка образуются на зимовках и до весны 97% самок уже имеют гнездового партнёра. На зимовках и на пути весеннего пролёта встречаются особи, родившиеся в разных, иногда очень отдалённых одно от другого местах обширного гнездового ареала вида. Таким образом, при формировании пар самцы увлекаются самками и могут загнездиться в местах, значительно удалённых от мест прежнего гнездования. Впоследствии эти самцы меняют также места линьки и пути пролёта (Кац и др. 1997).

Брачные игры продолжаются до конца апреля и выражаются в том, что стайки птиц летают над водой неровным полётом, держа тело в наклонном положении и изгибая шею, а самцы усиленно преследуют самок, как в воздухе, так и на воде. Пары плавают кругами – самец за самкой, иногда подёргивая головой вверх и вниз, закидывая голову на спину, притом самцы часто приподнимаются над водой и взмахивают крыльями. Некоторые самцы преследуют других самок и после оформления пар (Исаков 1952; Долгушин 1960). В стаях на весеннем пролёте количество самцов всегда больше количества самок. На 100 самок в Западной Европе приходится 122 самца (Lincola 1960), в разных районах Украины (Лысенко 1991) – до 112-113 самца, в верховьях Днепра – до 133 самца, в верховьях Южного Буга самцов даже в два раза больше, чем самок (Гулай 1974, 1998), в Уральской области самцы составляют 51.6-53.8% (Дебело 1978), в Окском заповеднике – 61.0-61.5% (Приклонский 1965). Там же в разных пятидневках апреля селезни имеют следующее процентное соотношение: 54; 66.5; 52.3; 53.3; 54.1 и

58.1 (в среднем за апрель 54.7%) (Панченко 1984б). Этот автор считает, что для речных уток и, в частности, для чирка-трескунка, перед началом сезона размножения оптимальным является примерное равенство самцов и самок или незначительное преобладание селезней.

Для своего гнезда самка приспосабливает какое-нибудь естественное углубление в почве или с помощью клюва сама выкапывает довольно глубокую ямку, которую выравнивает вращательными движениями тела и вымащивает мягкой сухой травой, чаще всего листьями и стеблями злаков. В.И.Лысенко (1991) утверждает, что гнездовые территории у пар трескунков довольно велики, так как расстояние между соседними гнёздами составляет не менее 100-250 м. В Волжско-Камском крае на открытой луговине на площади менее 2 га, обнаружили 3 гнезда, на Каме на 1 км2 поймы – 4-5 выводков, а в пойме Волги – 1 выводок (Попов 1977). Гнёзда располагаются среди зарослей травы или в зарослях кустарника, обычно на сухих местах неподалёку от воды, хотя находили и гнёзда, устроенные на расстоянии до 2 км от ближайшего водоёма (Долгушин 1960). В Уральской области трескунки строят гнезда близ воды, в 1.5-60 м от неё, чаще среди невысокого разнотравья, но также на суслиных буграх среди полыни (Дебело 1978). Гнёзда находились от 2 до 21 м от гнёзд других уток, а ближайшие гнезда трескунков располагались в 70 м друг от друга. На 10 га на мелких островках водохранилища гнездятся 5 пар, на крупных – 3 пары. Начало строительства гнёзд и откладки яиц в Ленинградской области (Мальчевский, Пукинский 1983), как правило, совпадает с тем временем, когда на прибрежных лугах трава поднимается на 15-20 см (первая декада мая). С начала и до конца насиживания самка постоянно выстилает гнездо пухом и мелкими перьями, формируя высокий (до 7-9 см) валик по краям, который служит и для укрытия кладки на время отсутствия самки. По расцветке пуха и особенно по мелким светлым перьям (в середине с бурым пятном) гнездо трескунка очень легко отличить от гнезда чирка-свистунка (Исаков 1952). Размеры гнёзд, см: диаметр 18-20×15-12 (175-13.2), лоток 12-16×5.5-7 (14.3×6,2), гнездовой валик возвышается над почвой на 3-5 см (Лысенко 1991); диаметр гнезда 15.5-20, лотка 11.2-12.5, глубина гнезда 5.7-9.4 (Фролов и др. 2003).

Откладка яиц в южных частях ареала начинается ещё в конце марта – начале апреля, но свежие кладки находили до середины июня (Нанкинов и др. 1997). На Украине яйца откладываются после 7 апреля, основная часть популяции гнездится после половодья, в мае (Лысенко 1991), в Средней Азии – после 12 мая, в Барабинской степи – в третьей декаде мая (Исаков 1952; Кашкаров 2007). В Московской области яйца откладывались с 4 по 26 мая (Птушенко, Иноземцев 1968). В Волжско-Камском крае первое гнездо находили 3 мая, а откладка яиц начиналась после 10-15 мая (Попов 1977). В Уральской области первое яйцо отложено 4 мая – на 32-й день после прилёта (Дебело 1978). Сроки откладки яиц в Ленинградской области (Мальчевский, Пукинский 1983) растянуты на 6-7 недель (ранней весной – с 4 по 16 мая, в годы с поздним таянием снегов – в конце мая – первой декаде июня). Массовая откладка яиц обычно происходит с конца апреля до начала июня, хотя свежие кладки находили до середины июня и даже до 11 июля (Долгушин 1960). Поздние кладки, вероятнее всего, являются повторными, отложенными после потери первых кладок. Самки откладывают яйцо каждый день. Яйца чирка-трескунка удлинённо-овальные, с одной стороны чуть заострённые, более заострённые чем яйца чирка-свистунка. Имеют гладкую поверхность и слабый блеск. Окраска палевая, светло-палевая или желтовато-бурая, иногда с оливковым оттенком (Исаков 1952). Кладки состоят из 7-15 яиц (обычно 8-11). В гнёзда с большом количеством яиц, как правило, несутся две самки (Исаков 1952). Величина кладки: на Украине(n = 38) 6-12, в среднем 9.5 яйца, чаще всего встречаются кладки из 10 яиц (Лысенко 1991); в верховьях Южного Буга (n = 38) 8-11, в среднем 9.24 (Гулай 1998); в Уральской области – 6-12, в среднем 9.5 (Дебело 1978); в европейских странах – 6-16, чаще всего 8-11 яиц (Makatsch 1974); на территории Западной Палеарктики – 6-14, в среднем 8-9 яиц (Snow, Perrins 1998).

Размеры яиц, мм: Евразия: 39.3-50×29.7- 36 (в среднем 45.8×33) (Kolbe 1981); Европа: ( n = 358) 39.3-49.4×30.0-36.0 (44.3×33.0) (Ma-katsch,1974); Восточная Европа и Северная Азия: 43.5-49.2×29.4-35.6 (45.3×33.2) (Исаков 1952); Россия: 43-49×29-36 (Михеев 1975); Пензенская область: 44.2-46.8×31.8-34.0 (Фролов и др. 2003); Уральская область ( n = 15): 41.8-47.2×31.1-34.3 (45.0×33.3) (Дебело1978); Украина ( n = 143): 41.7-49.0×31.8-35.0 (46.3×33.5) (Лысенко 1991); Казахстан: 39-48×29-35 (Долгушин 1960); Словакия ( n = 12): 45.3-50.1×32.6-34.4 (47.9 ×33.7) (Ferianc 1977).

Масса яиц, г: Восточная Европа и Северная Азия 22.9-28.8 (в среднем 27) (Исаков 1952); Пензенская область 26.5-29.2 (Фролов и др. 2003); Украина 23.0-29.6 (26.8) (Лысенко 1991).

Насиживание начинается с последнего яйца. Период насиживания яиц в Средней Европе – с конца апреля и в мае, в некоторых районах до начала июня. В Швеции этот период длится в мае и июне, а на Британских островах – в апреле и начале мая. Насиживает только самка на протяжении 21-24 или 21-23 сут (Makatsch 1974). Большинство самцов задерживается возле гнезда до начала насиживания, другие – чуть позже, но некоторые собираются в стаи и улетают к местам линьки ещё в период откладки яиц.

Самка насиживает очень крепко. При опасности она рассчитывает на покровительственную окраску своего оперения (которая сливается с окружающим субстратом) и затаивается на гнезде. В поздние периоды насиживания она всё труднее покидает гнездо и иногда её можно поймать даже руками.

Вылупившиеся пуховички весят 20-21 г. Пуховичков наблюдали: в европейской части России – после 10 июня (Исаков 1952), 6-25 июня (Птушенко, Иноземцев 1968), на протяжении 43 дней – с 5 июня до 18 июля (Мальчевский, Пукинский 1983); в Болгарии и на Украине – после 15 мая, массовое вылупление в июне, а поздние выводки пуховичков наблюдали на Украины до 16 июля (Лысенко 1991); в Казахстане после 11 июня (Долгушин 1960); во Франции средняя дата вылупления птенцов – 14 июня (Fouquet 1996).

Выводки пуховичков ( n = 24) состоят из 3-10 (в среднем 8.2) птенца. Они очень подвижны, хорошо бегают, плавают и ныряют. Развиваются довольно быстро и в возрасте около 15 дней достигают размеров половины взрослой птицы, а в месячном возрасте весят 300 г. Вырастают за 35-40 дней. В этот период они часто погибают, смертность достигает 44-45% (Дебело 1978), и перед подъёмом на крыло выводки состоят уже из 1-8 (в среднем 6.2) утят (Исаков 1952; Лысенко 1991). Ранние выводки становятся лётными в последнюю декаду июня, большинство из них – в первой половине июля, поздние – до конца июля, в Московской области – с 13 июля по 4 августа (Птушенко, Иноземцев 1968). Первые лётные молодые трескунки встречаются в Ленинградской области в конце июля, но большинство птенцов становятся лётными в августе (Мальчевский, Пукинский 1983). Выводки начинают объединяться к концу июля, а в начале августа наблюдаются их суточные кормовые перелёты к богатым кормом водоёмам.