Птицы в жизни древнего Ярославля: хозяйственные и социальные аспекты (по археозоологическим данным)

Автор: Антипина Е. Е., Двуреченская С. О., Энговатова А. В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 265, 2021 года.

Бесплатный доступ

Впервые публикуются результаты обработки коллекции костей птиц из средневекового Ярославля. Проанализированы видовые наборы домашних и диких птиц, а также их морфологические и биологические характеристики. Полученные данные отражают разные сферы жизни горожан. Зафиксировано, что в городской системе обеспечения мясными продуктами основное место среди птиц занимали домашние, а главным объектом был гусь. Обсуждается существование в домонгольский период соколиного двора, чрезвычайно богатого и престижного по численности и ценности ловчих птиц.

Кости птиц, птицеводство, пернатая дичь, ловчие птицы, соколиный двор, средневековый ярославль

Короткий адрес: https://sciup.org/143178361

IDR: 143178361 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.265.342-358

Текст научной статьи Птицы в жизни древнего Ярославля: хозяйственные и социальные аспекты (по археозоологическим данным)

В средневековых остеологических материалах кости птиц составляют особую группу. По количеству они не соперничают с млекопитающими, но по видовому разнообразию, как правило, превосходят их. Видовое богатство орнитологической части археозоологических коллекций зачастую позволяет раскрыть не столь явные, как содержание домашних скота или охота на диких животных, но не менее важные сферы хозяйственной и социальной жизни средневекового населения. Однако методические приемы изучения этой группы имеют свою специфику; прежде всего, это профессиональные навыки работы со сравнительными коллекциями скелетов представителей современной авифауны. Поэтому зачастую обработка археологических костей птиц отодвигается на второй план, а публикаций по этой группе намного меньше, чем по млекопитающим.

1 Работа выполнена в рамках коллективной плановой темы 2018–2021 гг. № НИОКТР АААА-А18-118011790092-5.

Среди средневековых памятников на территории средней полосы европейской части России наибольшее внимание специалистов орнитологов-морфологов привлекают древнерусские города, где кости птиц встречаются в заметном количестве. В настоящее время мы располагаем видовыми списками по архео-орнитологическим материалам из Старой Рязани, Переяславля-Рязанского, Москвы, Твери, Великого Новгорода, Рюрикова Городища ( Бурчак-Абрамович, Цалкин , 1969; 1972; Антипина, Маслов , 1993; Hamilton-Dyer , 2002; Зиновьев , 2011; 2016; Саблин , 2017). Эти материалы выявили единый набор домашних птиц, а также значительное сходство в видовом спектре поставляемой в древнерусские города пернатой дичи. Важную информацию о развитии птицеводства региона содержат работы по костям птиц из средневековых поселений Вол-го-Камья и Среднего Поволжья ( Аськеев и др ., 2011; 2013).

Для средневекового Ярославля были опубликованы лишь единичные уникальные находки ловчих птиц из культурного слоя усадьбы XIII в. ( Антипина, Лебедева , 2012). За последнее десятилетие в процессе продолжающихся на территории города археологических раскопок количественные объемы остеологических материалов существенно пополнились, что позволяет в данной статье представить результаты обработки орнитологической коллекции и обозначить некоторые направления и хронологические тенденции в хозяйственном использовании птиц средневековыми жителями Ярославля.

На сегодня в Ярославле собрано не менее 300 тыс. костных фрагментов млекопитающих, птиц и рыб, из которых на долю птиц приходится всего лишь около 1,5 %. Орнитологическая часть коллекции насчитывает более 900 определимых до видового уровня костей и является вполне репрезентативной совокупностью. Сборы этих остатков проводились в 2010, 2012, 2019 и 2020 гг. на разных участках археологически обследуемой территории центральной части города (Волжская набережная, 1) площадью около 400 кв. м.

Кости птиц были распределены по четырем последовательным хронологическим периодам в соответствии с археологическим контекстом. Наиболее внушительные выборки получены из напластований XII–XIII 2 и XVIII–XIX вв., они занимают около 85 % от всей совокупности. Границы хронологических выборок, несомненно, перекрываются. Но отрезок времени в пять веков между наиболее ранними и поздними напластованиями достаточно велик, чтобы считать накопление в них остеологических материалов независимым процессом, что позволяет рассмотреть динамику хозяйственного использования птиц средневековым населением Ярославля.

Таксономический состав3 и количественные параметры обсуждаемой коллекции приведены в таблице. Видовой список разбит на два крупных блока – домашние и дикие птицы. Дикие представители авифауны разделены на четыре группы, две из которых объединяют виды птиц, обитающих в сходных ландшафтах, а две другие («хищные» и «синантрóпные») включают птиц из разных природных биотопов. Такая необычная для таксономических и биологических работ структура публикации видового состава обусловлена задачами нашего исследования: предлагаемая форма отражает наиболее существенные причины попадания костей птиц в городские культурные напластования, а значит, и разные направления использования птиц жителями древнего Ярославля.

В анатомическом составе птичьих костей, на фоне наличия почти всех элементов скелета от домашних птиц, в наибольшем числе оказались крупные фрагменты и целые плечевые кости (Humerus) – около 30 %; далее следуют голень (Tibiotarsus) – 18 %, локтевые (Ulna) – 16 % и бедренные кости (Femur) – около 14 %. Такой состав отражает главным образом специфику кухонных костных остатков от потребления птичьего мяса; на эпифизах некоторых фрагментов сохранились разделочные ножевые срезы и следы от зубов человека и собак. Промеры указанных элементов составляют основу для реконструкции размеров домашних птиц 4 . Среди останков диких птиц превалируют единичные кости крыльев и так называемые цевки – плюсневые кости задних конечностей. Уникальными находками являются «связки» костей дневных хищных птиц, которые маркируют попадание в слой целого скелета или его большей части.

Как правило, в культурных напластованиях городских поселений кости животных сохраняются достаточно хорошо. Тафономическое состояние костей птиц из раскопок в Ярославле соответствует 4–5 баллам (наивысшая положительная оценка по применяемой в нашем исследовании пятибалльной шкале ( Антипина , 2016)). При такой прекрасной сохранности доля анатомически и таксономически диагностируемых костей значительна – в среднем около 85 %. В результате определены 26 видов из девяти разных отрядов. Соотношение домашних и диких птиц соответственно 79 и 21 % от общего числа костей с видовой идентификацией (см. табл. 1).

Домашние птицы

К домашним птицам Ярославля отнесены три вида: курица, гусь и утка; среди них, как и на большинстве средневековых поселений Восточной Европы, наиболее многочисленным видом выступает курица (64 % от остатков домашней птицы). В таксономическом плане рассмотрение курицы как домашней птицы не вызывает вопросов, несмотря на сравнительно мелкие размеры большей части ее скелетных элементов. Диких предков домашних кур на территории европейской части России никогда не было, а морфология костей домашней и дикой формы, независимо от размеров, хорошо различима.

Таблица 1. Таксономическая структура археоорнитологической коллекции из средневекового Ярославля (* отмечены выборки включающие связки костей)

|

о и и м |

S и 3 |

ш 04 |

00 ^ |

ТГ 04 |

О |

S и S ЕС |

00 ГП |

ГП |

ш |

Г* |

г* |

о 40 |

нН |

rq |

ГП ГП |

ГП |

ГП |

rq |

|

|

3 S а ш и ш S ф г й Ф Ф й Ф & X |

00 |

ш |

40 ^ |

04 ТГ ^ |

40 |

гН |

rq |

04 |

ш |

rq |

г* |

||||||||

|

НН и |

■^ СП |

40 |

rq ^ |

rq 40 |

гН |

нН |

|||||||||||||

|

§3 и |

"Т |

40 |

40 |

Ш |

Ш |

нН |

rq |

ГП |

|||||||||||

|

04 ГП СП |

m 04 |

О 40 |

rq 04 'У |

40 eq |

rq |

ГП |

г* |

г* |

ш |

rq |

40 rq |

нН |

ГП |

rq fn |

|||||

|

S ее И И а S S Гб й й л ф й S S м |

ад Ф |

Рч + Й |

cd "5ч |

S и В § о ЕС о и и и м |

ад о 5 2 Н |

й |

.2 Й О cd cd Й О m |

Й Рч о ад cd Й Рч о ад |

X ^ Рч -5 |

г ф м |

1 1 |

Рч ад и |

Рч cd |

1 1 i |

■9 Й и |

г ф S |

|||

|

а л и |

Й ф CL ф н ф н |

S « № а |

л й н л й ф а к л й ф W |

л й н л й ф а л CL Ф и |

й Й л >й 3 CL Ф и |

5 КФ ф ч |

S >» S |

)й л й к л й CL ф Гб О |

|||||||||||

|

Л у й а |

cl Й |

м к А Ы |

|||||||||||||||||

|

эияолХе И Э1ЧНЭЭ1Г |

arinioiog и arnii oaoi OMO ‘эннЕоя |

||||||||||||||||||

|

rH |

тг кп |

"Т |

eq |

^т гН |

гН |

гН |

г* |

гч |

■^" |

40 |

гН |

о гН |

ГП |

Ч© eq |

КП о eq |

КП ф\ |

00 4© гН |

ГП ^т гН гН |

о о о vH |

|

гч |

гН |

гН |

тг |

о eq |

ф\ чо гН |

гН eq |

О ©4 гН |

4© 4© ^Н |

|||||||||||

|

rH |

СП |

ТГ |

гН |

гН |

ч© |

00 40 |

КП |

m |

■^ 4© |

||||||||||

|

КП |

гН |

4© |

гН |

гН |

КП ^ |

eq 00 |

ГП гН |

КП ф\ |

СП 00' |

||||||||||

|

•к 4© |

СП |

eq |

•К ^Т гН |

гН |

гН |

ч© |

ГП |

КП |

гН |

00 |

ГП |

О eq |

ТГ ч© |

40 КП 4© |

Ф\ eq гН |

КП 00 |

00 4© |

||

|

cd О "cd й о И |

й Ф ад :& о < |

Я Я :& о < |

ад ф о о ^ |

2 о о Е О ^ |

О ад cd о ф й m |

О й ф |

г ф S |

а cd 1 о и |

ад ’ад я о и |

cd й о Е я о и |

cd 'S cd О 2 |

р й о о о Й О и |

X cd О о Й О и |

г ф м |

S и S ЕС о и И и м |

^ S 2 л ф ф ч X 3 S 5 О и м |

73 |

ф г КФ я я я я я о я я я О О н S |

|

|

н ф м и ф ч ф кф и л О |

S И н № Я Ф & Ф Н Ф н КФ ф & н 5 |

я Я Я £ 5 & Ф КФ ф & Н 5 |

Я л КФ ф л КФ я ф ф U |

н ф г ф & Я Я Ф Ф U |

я 2 я ее Я >я я я о я и |

н № Ф Я К л & Ф U |

КФ |

5 |

я ч |

ф & ф и |

л м ф CL Ф И |

Я ф CL Ф И |

Ф 3 S 5 и |

||||||

|

Э1ЧП1ПИХ |

1чиос1хнвниэ |

||||||||||||||||||

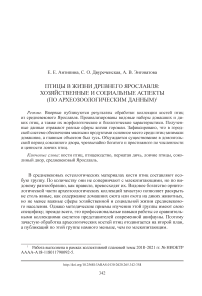

Во всех четырех выборках присутствуют кости и кур, и петухов; их соотношение, рассчитанное по цевкам, выявило как минимум десятикратное превалирование кур. Сравнение размеров плечевых костей из наиболее ранних и поздних напластований показало, что в среднем длина этих костей у кур XVIII–XIX вв. оказывается больше, чем у птиц из выборки XII–XIII вв. (рис. 1: А, Б ). Однако, несмотря на явное увеличение размеров кур к XIX в., особо крупных особей, подобных курам современных пород, в коллекции не встречено. Промеры плечевых костей ярославских кур (длина от 56,5 до 78,5 мм) близки соответствующим параметрам этого вида из Среднего Поволжья и Волго-Ка-мья. Этот факт позволяет по аналогии перенести опубликованные данные о реконструированном весе кур тех территорий ( Аськеев и др. , 2011) на объект нашего исследования. Учитывая различия в размерах ярославских кур в разные хронологические периоды, можно принять для них средние весовые показатели в рамках от 1 до 1,5 кг.

В отличие от домашней курицы, диагностика домашней или дикой формы серого гуся и обыкновенной кряквы вызывает вопросы, оставаясь труднорешаемой задачей: все признаки одомашнивания на скелете этих птиц сводятся к увеличению массивности костей и некоторым изменениям в остеонной структуре.

В изучаемой коллекции длинные трубчатые кости и гусей, и кряквы из ранних напластований имеют устойчиво небольшие размеры (рис. 2: А ), характерные для диких популяций этих видов, обитающих на территории Восточной Европы. Тем не менее такие параметры могут наблюдаться и у примитивных породных групп. В выборке XII–XIII вв. регулярно встречаются более крупные скелетные элементы, что позволяет предполагать присутствие уже домашних особей. А в материалах XVIII–XIX вв. кости таких относительно крупных гусей оказываются в большинстве и обнаруживают типичную для домашних птиц заметную вариабельность размеров. В наиболее ярком варианте она прослежена нами по «пряжкам» – пястным костям крыла (рис. 2: Б ), среди которых наиболее крупные экземпляры приближены к размерам костей современных пород (около 10 см).

В археозоологических публикациях традиционным направлением использования домашних гусей считается получение мяса и перо-пухового сырья, как главной послеубойной продукции. Однако стоит особо подчеркнуть, что домашние гуси — единственный вид домашней птицы, от которой пух и перо можно получить при жизни: с двухлетнего возраста ощипывание птиц проводится даже дважды в год ( Кочиш и др. , 2004). Такая возможность непрерывного прижизненного получения ценного пухо-перового сырья делает эффективным длительное содержание гусей. Заметим, что кости гусей в ярославской коллекции происходят от скелетов исключительно взрослых птиц (выявить среди них особей разного пола не удалось).

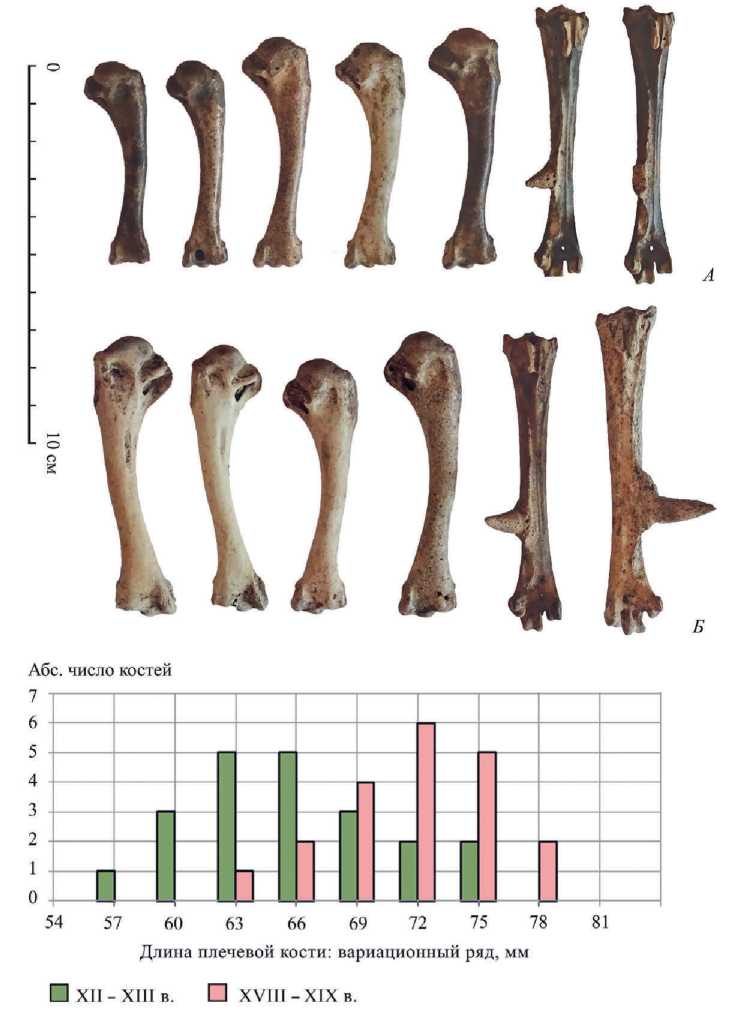

Учитывая кухонный фактор археологизации костей домашней птицы, мы попытались также оценить роль гусей в продовольственном секторе через подсчет относительных объемов их мяса, используя методику, разработанную и применяемую для млекопитающих ( Антипина , 2005). На основе полученной информации о размерах домашних птиц соотношение по весу средневековых кур, уток и гусей реконструируется как 1 : 1 : 4. После умножения числа остатков каждого

Рис. 1. Кости домашних кур и петухов из средневекового Ярославля

А – плечевые кости и цевки из напластований XII–XIII вв.; Б – плечевые кости и цевки из напластований XVIII–XIX вв.; длина плечевых костей по вариационному ряду (шаг – 3 мм)

Рис. 2. «Пряжки» – пястные кости крыла гусей из средневекового Ярославля

А – из напластований XII–XIII вв. (стрелкой указан надруб на проксимальном эпифизе); Б – из напластований XVIII–XIX вв. (стрелкой указан прижизненно травмированный участок кости)

из средневекового Ярославля и расчет выхода их мяса по хронологическим выборкам

А – остеологические спектры; Б – относительные объемы мясной продукции из этих видов на кратность его веса по отношению к курице становится очевидным, что в мясном рационе горожан объем гусятины нередко приближался к суммарной доле мяса кур и уток, а иногда и преобладал над ней (рис. 3). Значительный вклад мяса гуся отмечается уже в домонгольское время, а к XVII в. он достигает максимальных показателей.

В ярославской коллекции присутствуют также свидетельства использования гусиных костей как сырья для изготовления различных предметов: это заготовки для получения полых трубок разного диаметра (рис. 4). Наиболее традиционным бытовым предметом, изготовляемым из плечевой кости гуся, был игольник. Подобные игольники известны на территории Северной Евразии из поселений самых разных культур от неолита до современности (аналогии см.: Пушкина , 1993; Кардаш , 2006; Дьяконов , 2014; и др.).

Рис. 4. Кости крыла гусей со следами инструментальной обработки из коллекции средневекового Ярославля

А, Б, В – локтевые кости (стрелками указаны, соответственно, надрезы, надрубы и сквозное отверстие); Г – плечевая кость с отпиленными эпифизами (заготовка для игольника)

Дикие птицы

Второй блок включает 23 вида (205 костей) диких птиц; они распределены по четырем группам: «лесные/лесолуговые и луговые» – 5 видов; обитатели «во-дных/околоводных и болотных ландшафтов» – 5 видов; в одну группу «хищные» включены 6 видов дневных и 1 вид ночной хищной птицы; к «синантрóпам» условно отнесены 6 видов (табл. 1). Все эти виды, за редким исключением, отмечены сегодня для территории Ярославской и прилегающих к ней областей как постоянно или сезонно обитающие и/или гнездящиеся в соответствующих биотопах ( Дементьев , 1951; Зиновьев и др. , 2016). Очевидно, они были обычными в орнитофауне региона и в средневековье. Вместе с тем появление диких птиц непосредственно на территории древнего Ярославля, несомненно, связано с разного рода хозяйственной деятельностью и социальной жизнью горожан.

Птицы первых двух из указанных групп – это обитатели лесных, лесолуговых, водных, околоводных и болотных биотопов. Все они, за исключением озерной чайки, сегодня традиционно считаются объектами охоты. Однако следует учитывать, что для древнерусского социума большое значение имела мотивация охотничьих занятий: промысел на мясо многочисленной и обычной в природе пернатой дичи или сложно организованная охота на достаточно крупных птиц ради демонстрации силы и власти ( Кутепов , 1896). В этом плане в наших материалах явно как престижную добычу можно рассматривать четыре вида: это глухарь, тетерев, серый журавль и лебедь. Охота на них требует определенных знаний и профессиональных навыков; к тому же сам облик этих птиц (значительные размеры, колоритная окраска у самцов) и особенности поведения в брачный период резко выделяют их в среднеевропейской орнитофауне ( Мензбир , 1902). По количественной оценке из данной категории дичи только глухарь представлен заметным, хотя и небольшим числом костей (табл. 1). К промысловым птицам должны быть отнесены чирки, кулики, рябчики и куропатки. Примечательно, что число костей этих промысловых видов в коллекции совсем невелико. В сумме по всем выборкам их насчитывается только 5 % от всех определимых остатков, что сравнимо с долей «престижной» добычи – 4,5 %. Вряд ли по таким цифрам стоит рассматривать пернатую дичь как дополнительное небольшое разнообразие обыденного мясного рациона горожан. Более продуктивно зафиксировать сам факт присутствия на территории центральной части Ярославля конкретных видов птиц, которые и отдельно, и в совокупности в исторических источниках указываются в череде блюд на столе богатых и знатных жителей ( Кутепов , 1896).

Особую группу в нашей коллекции составляют хищные птицы. В ней мы объединили несовместимых по биологическим характеристикам дневных и ночных птиц (табл. 1). Мотивация такого подхода кроется в историческом и археологическом контексте находок костных остатков этих птиц.

Среди дневных хищных птиц оказались два вида ястребов (крупный тетеревятник и меньший в размерах перепелятник), два вида соколов (кречет, наиболее крупный из соколов, и небольшой по размерам балобан), орлан-белохвост и мохноногий канюк. Ночным хищником является средних размеров сова, вероятнее всего – серая неясыть. В количественном плане основу группы составляют ястребы и соколы. Эти виды издревле были ценными ловчими птицами не только для высших слоев населения европейских и азиатских средневековых государств; охота с ними, несомненно, была привилегией воинской знати и в Древней Руси (Кутепов, 1896; Дементьев, 1951; Mannermaa, 2018; и др.).

Первые находки так называемых связок костей тетеревятника и балобана сделаны в санитарном захоронении вместе с останками людей, погибших при разгроме города в 1238 г. (Археология древнего Ярославля…, 2012). Результатом анализа стратиграфической информации и археологических материалов на этом участке стала версия о существовании соколиного двора на территории аристократической усадьбы, разрушенной и уничтоженной вместе с городом.

Новые находки костей ловчих птиц («связки» и разрозненные остатки) происходят из напластований первой трети XIII в. на участке той же усадьбы. «Связки» костей принадлежали ястребу-тетеревятнику (две самки и один самец) и соколу-кречету (две самки). Единичные разрозненные кости ястреба-перепелятника отнесены к скелетам как минимум двух самцов. Вероятнее всего, эти птицы имеют прямое отношение к тому же соколиному двору богатой усадьбы, уничтоженной в 1238 г.

Важно отметить, что оба вида ястребов (тетеревятник и перепелятник) были обычными представителями местной орнитофауны, поимка их птенцов могла осуществляться непосредственно вблизи Ярославля, что делает их более доступными в качестве ловчих птиц, тогда как оба вида соколов являются исключением для региональной орнитофауны. Кречет в гнездовой период тяготеет к субарктическим территориям – много севернее Ярославской области ( Дементьев , 1951). Балобан, напротив, – обитатель более южных лесостепей и степей. Он был привезен на соколиный двор древнего Ярославля, вероятно, в качестве ценного подарка. Но именно кречеты были самыми дорогими ловчими птицами средневековья. Таким образом, мы фиксируем не только видовое разнообразие ловчих птиц в Ярославле, но и их ценность как атрибута знатности и богатства: условно невысокую (оба ястреба) и очень высокую (кречет и балобан).

Кроме ястребов и соколов в группе хищных птиц присутствуют еще три вида: орлан-белохвост, мохноногий канюк и серая неясыть, кости которых единичны (табл. 1). Традиционно они не рассматриваются в качестве ловчих, хотя в литературе есть редкие указания на попытки использования их в таком качестве, но биологические особенности этих птиц резко уменьшают саму возможность их обучения.

Кости орлана-белохвоста встречены на многих средневековых памятниках северных регионов Евразии. В коллекциях древнерусских городов его остатки наиболее многочисленны в древнем Новгороде и Рюриковом Городище (Hamilton-Dyer, 2002; Зиновьев, 2011; 2012; Саблин, 2017). Однако стоит обратить внимание на особое отношение к орланам как к символическому атрибуту силы и власти. Амулеты из когтей орлана отмечены в археологических памятниках начиная с палеолита и вплоть до средневековья (Morin, Laroulandie, 2012; Аськеев и др., 2013). Следы намеренных манипуляций и инструментальной обработки фиксируются специалистами на задних фалангах (Ehrlich et al., 2020) и на костях крыльев орланов (Hamilton-Dyer, 2002) из средневековых поселений северо-запада Восточной Европы. Такие находки, несомненно, являются отражением широкого использования оперения этой птицы и в качестве аксессуаров воинских доспехов (плюмажи), и для украшения конской сбруи, и для оперения стрел (Luff, 1982; Ehrlich et al., 2020). Нередки реконструкции ситуации содержания живых орланов на поселениях железного века и средневековья (Пантелеев, Косинцев, 2010; Ehrlich et al., 2020).

Интерпретация находки единственной локтевой кости орлана-белохвоста в Ярославле, которая происходит из напластований XV–XVII вв., неоднозначна: нельзя исключить и переотложенность слоя.

Единичные остатки мохноногого канюка и неясыти найдены в слое XIII в. вместе со «связками» костей ловчих птиц. По-видимому, можно рассматривать этих птиц в качестве живых «образчиков», чтобы «выношенные» – выросшие на руках человека – ястреба и сокола научились отличать их от добычи.

К последней группе «синантрóпных» птиц отнесены пять видов из семейства врановых и один вид из семейства голубиных, которые и в настоящее время, и в древности активно осваивали человеческие поселения. Их останки обычно интерпретируются как отражение или их случайной гибели, или намеренного уничтожения как мусорщиков. Однако по ярославским материалам вероятно использование некоторых из диагностированных врановых опять же для обучения ловчих птиц, но уже в качестве добычи.

Представленное выше рассмотрение количественных оценок и видового списка птиц обозначило связанные с ними специфические стороны хозяйственной и социальной жизни горожан. Напомним, что орнитологическая коллекция собрана на наиболее древней и непрерывно обитаемой территории в центральной части города (так называемый Рубленый город). Здесь в культурных напластованиях отразились наиболее значительные исторические события – и трагическое разрушение города в 1238 г. при татаро-монгольском нашествии, и его экономический расцвет в XVII в.

Для раннего периода жизни этой части города в материалах XII–XIII вв. зафиксировано максимальное видовое разнообразие диких птиц, среди которых пернатая дичь и ловчие птицы составляют самую большую долю. Учитывая локальное обнаружение остатков этих птиц в пределах участка аристократической усадьбы первой трети XIII в., все эти находки, наиболее вероятно, связаны с существовавшим здесь соколиным двором и практиковавшимися тогда «птичьими потехами». А присутствие среди многочисленных ловчих птиц кречета и балобана придает особо высокий социальный статус и соколиному двору, и его владельцам. В напластованиях XVIII–XIX вв. костей ловчих птиц не встречено, а остатки пернатой дичи единичны.

На протяжении восьми веков в городской системе обеспечения мясными продуктами основное место среди птиц, несомненно, занимали домашние; наиболее значимым объектом был гусь (число его остатков непрерывно и плавно возрастает к XVIII–XIX вв.). Детализируя белковую диету обитателей усадьбы начала XIII в., подчеркнем заметное присутствие на столе пернатой дичи на фоне обыденного потребления мяса домашней птицы. Но приходится признать, что домашняя птица составляла мизерную долю в общем объеме белковой пищи всех горожан. По-видимому, от домашних птиц тогда более востребованной была их прижизненная продукция, и содержание гусей оказывалось особенно рентабельным.

Таким образом, ярославская археоорнитологическая коллекция с очевидностью фиксирует два исторически важных явления в экономической и социальной жизни этого древнерусского города: 1) приоритетность птицеводческой отрасли перед промыслом диких птиц на протяжении XII–XVIII вв.; 2) существование на территории «аристократической» усадьбы первой трети XIII в. соколиного двора, богатого по численности и ценности ловчих птиц.

Список литературы Птицы в жизни древнего Ярославля: хозяйственные и социальные аспекты (по археозоологическим данным)

- Антипина Е. Е., 2005. Мясные продукты в средневековом городе – производство или потребление? // Археология и естественнонаучные методы / Науч. ред., сост.: Е. Н. Черных, В. И. Завьялов. М.: Языки славянской культуры. С. 181–190.

- Антипина Е. Е., 2016. Современная археозоология: задачи и методы исследования // Междисциплинарная интеграция в археологии (по материалам лекций для аспирантов и молодых сотрудников) // Отв. ред.: Е. Н. Черных, Т. Н. Мишина. М.: ИА РАН. С. 96–118.

- Антипина Е. Е., Лебедева Е. Ю., 2012. Растения и животные // Археология древнего Ярославля. Загадки и открытия / Авт.-сост. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 144–229.

- Антипина Е. Е., Маслов С. П., 1993. К фауне позвоночных животных Переяславля-Рязанского (некоторые экологические, хозяйственные и бытовые аспекты) // Экологические проблемы в исследованиях средневекового населения Европы / Отв. ред. Т. И. Алексеева. М.: ИА РАН. С. 224–230.

- Археология древнего Ярославля. Загадки и открытия / Авт.-сост. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН, 2012. 295 с.

- Аськеев И. В., Аськеев О. В., Галимова Д. Н., 2011. Становление птицеводства и развитие домашних птиц на территории Волго-Камья (по археозоологическим данным) // Археология и естественные науки Татарстана. Кн. 4 / Отв. ред. М. Ш. Галимова. Казань: Институт истории Академии наук Республики Татарстан. С. 157–188.

- Аськеев И. В., Галимова Д. Н., Аськеев О. В., 2013. Птицы Среднего Поволжья в V–XVIII вв. н. э. (по материалам археологических раскопок) // ПА. № 3 (5). С. 166–144.

- Бурчак-Абрамович Н. И., Цалкин В. И., 1969. Птицы из археологических раскопок в Московском кремле // Бюллетень МОИП. Отдел биологический. Т. 74. Вып. 6. С. 49–52.

- Бурчак-Абрамович Н. И., Цалкин В. И., 1972. Материалы к изучению птиц европейской части РСФСР (по данным археологических раскопок) // Бюллетень МОИП. Отдел биологический. Т. 77. Вып. 2. С. 51–59.

- Дементьев Г. П., 1951. Сокола-кречеты. Систематика, распространение, образ жизни и практическое значение. М.: МОИП. 190 с. (Материалы к познанию фауны и флоры СССР. Отдел зоологический. Новая серия; вып. 29 (44).)

- Дьяконов В. М., 2014. Находка костяного игольника с иглами на неолитической стоянке Владимировка III (Центральная Якутия): вопросы аналогий и феномен персистентности в культурном развитии // Вестник Северо-Восточного научного центра ДВО РАН. № 1. С. 89–96.

- Зиновьев А. В., 2011. Птицы средневекового Новгорода Великого (X–XIV вв.): фаунистический состав и хозяйственное значение // ННЗ. Т. 25. Великий Новгород: Новгородский гос. объед. музей-заповедник. C. 277–287.

- Зиновьев А. В., 2012. Орлан-белохвост: история взаимодействия с человеком в Евразии (по археозоологическим материалам) // Хищные птицы в динамической среде третьего тысячелетия: состояние и перспективы: тр. VI Междунар. конф. по соколообразным и совам Северной Евразии / Отв. ред. М. Н. Гаврилюк. Кривой Рог. С. 26–31.

- Зиновьев А. В., 2016. Обзор остеологического материала из раскопок в Тверском кремле (стадион «Химик») в 2013 году // ННЗ. Т. 30. Великий Новгород: Новгородский гос. объед. музей-заповедник. С. 226–231.

- Зиновьев А. В., Кошелев Д. В., Виноградов А. А., 2016. Аннотированный список птиц Тверской области // Русский орнитологический журнал. Т. 25, экспресс-вып. 1245. С. 397–445.

- Кардаш О. В., 2006. Культура аборигенного населения бассейна реки Надым конца XV– первой трети XVIII вв. (по материалам раскопок Надымского городка): дис. … канд. ист. наук. Екатеринбург. 603 с.

- Кочиш И. И., Петраш М. Г., Смирнов С. Б., 2004. Птицеводство. М.: Колос. 407 с.

- Кутепов Н. И., 1896. Царская охота на Руси. Т. 1. Великокняжеская и царская охота на Руси с X по XVI век / Изд. ил. В. М. Васнецовым и Н. С. Самокишем. СПб.: Экспедиция заготовления гос. бумаг. 212 с.

- Мензбир М. А., 1902. Охотничьи и промысловые птицы Европейской России и Кавказа. Т. 2. М.: И. Н. Кушнерев и К. 364 с.

- Пантелеев А. В., Косинцев П. А., 2010. Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) из археологического памятника Усть-Полуй // ВААЭ. № 2 (13). С. 214–218.

- Пушкина Т. А., 1993. Изделия косторезного ремесла из Гнездова // Средневековые древности Восточной Европы / Отв. ред. Н. Г. Недошивина. М.: ГИМ. С. 57–68. (Труды ГИМ; вып. 82.)

- Саблин М. В., 2017. Фауна Рюрикова городища (по результатам раскопок 2000–2011 гг.). // Носов Е. Н., Плохов А. В., Хвощинская Н. В. Рюриково городище. Новые этапы исследований. СПб.: Дмитрий Буланин. С. 258–266 (прил.). (Труды ИИМК РАН; т. XLIX.)

- Driesch A., 1976. A Guide to the Measurement of Animal Bones from Archaeological Sites. Cambridge: Harvard University. 138 p.

- Ehrlich F., Piličiauskienė G., Urbonaitė-Ubė M., Rannamäe E., 2020. The Meaning of Eagles in the Baltic Region. A Case Study from the Castle of the Teutonic Order in Klaipėda, Lithuania (13th–14th Century) // Archaeologia Lituana. Vol. 21. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. P. 59–78.

- Hamilton-Dyer S., 2002. The Bird Resources of Medieval Novgorod, Russia // Acta Zoological Cracoviensia. Vol. 45. Krakow. Р. 99–107.

- Luff R.-M., 1982. A zooarchaeological study of the Roman north-western provin-ces. Oxford: British Archaeological Reports. 338 p. (BAR international series; vol. 137.)

- Mannermaa K., 2018. Humans and raptors in northern Europe and northwestern Russia before falconry // Raptor and human – falconry and bird symbolism throughout the millennia on a global scale / Eds.: K-H. Gersmann, O. Grimm. Wachholtz: Murmann Publishers. P. 257–276. (Advanced studies on the archaeology and history of hunting; vol. 1.)

- Morin E., Laroulandie V., 2012. Presumed Symbolic Use of Diurnal Raptors by Neanderthals // PLoS ONE. Vol. 7. No. 3. e32856.