Пургасовская культура: к 30-летию изучения

Автор: Сорокин А.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: К 70-летию отдела камня и бронзы ИА РАН

Статья в выпуске: 239, 2015 года.

Бесплатный доступ

Пургасовская культура была выделена автором после раскопок в 1985 г.стоянки Пургасово 3. Каменная индустрия основана на параллельно-призматической технике первичного расщепления. Для вторичной обработки характерно использование приемов вентральной подтески наконечников, резцов, некоторых скребков и ножей, а также пильчатой ретуши и двустороннего краевого ретуширования. Орудийный комплекс включает набор своеобразных предметов охотничьего вооружения, многочисленных комбинированных орудий и каменных сверленых грузил. Значительной серией представлены наконечники стрел, среди которых, помимо традиционных черешковых и иволистных экземпляров с плоской вентральной ретушью, присутствуют весьма специфические изделия с выемкой на проксимальном боевом конце, а также крупные острия с пильчатой ретушью на боевом конце и выемкой в основании. Возраст пургасовских древностей определяется на основании единичных естественнонаучных данных и аналогий в памятниках и культурах пребореального и бореального времени

Мезолит, пребореал, бореал, пургасовская культура, задне-пи-левская культура, култинская культура, наконечники пургасовского типа

Короткий адрес: https://sciup.org/14328184

IDR: 14328184

Текст научной статьи Пургасовская культура: к 30-летию изучения

В 1983 г. при раскопках стоянки Борисово 1 в Спас-Клепиковском р-не Рязанской области в заполнении жилища 2 были найдены два миниатюрных наконечника, обративших на себя внимание своей необычностью. Оба они были изготовлены из микропластин и имели небольшие черешки, обработанные полукрутой вентральной ретушью, а их боевые концы были оформлены в виде выемок крутой дорсальной ретушью (Сорокин, 1990. Рис. 17, 5, 6), из-за чего отдаленно напоминали средневековые железные срезни. Остальной набор памятника был достаточно стандартен для мезолитических коллекций Мещерской низменности. В том же году Б. А. Фоломеевым в ходе разведок по Своду памятников Рязанской области в Кадомском р-не, на правобережье р. Мокши, была открыта стоянка Пургасово 3, где на выдувах был собран обильный подъемный материал, включая своеобразный поперечнолезвийный наконечник, весьма похожий на находки из Борисово 1. В 1985 г. Окской экспедицией ИА РАН под руководством А. Н. Сорокина в связи с угрозой уничтожения стоянки Пурга-сово 3 в процессе сооружения мелиоративного объекта были предприняты ее превентивные охранные раскопки. В процессе исследования была получена целая серия подобных поперечнолезвийных наконечников, но значительно более крупных, чем микролиты из Борисово 1. Анализ музейных коллекций позволил выявить аналогичные «срезни» и на других памятниках Примокшанской и Мещерской низменностей. Выразительность, неординарность и своеобразие коллекции Пургасово 3 были настолько очевидны, что, даже если бы не было больше известно ни одного аналогичного памятника, правомерность выделения пургасовской культуры (Сорокин, 1987; Смирнов, Сорокин, 1989; Сорокин, 2005) вряд ли бы вызывала сомнение.

В настоящее время в мезолите Центральной России известно три археологические культуры – задне-пилевская, култинская и пургасовская, различающиеся, прежде всего, набором каменного инвентаря ( Сорокин , 2008; Сорокин и др. , 2009). Статья посвящена характеристике последней из них. Тем не менее для понимания своеобразия пургасовской культуры целесообразно дать краткую характеристику и двух первых.

Задне-пилевская культура

Эпонимная стоянка Задне-Пилево 1 расположена в Рязанской области. К наиболее выразительным памятникам задне-пилевской культуры в Волго-Окском бассейне относятся стоянки Суконцево 7, Петрушино, Задне-Пилево 1 и 2, Забо-ровье 2, Черная 1, Борисово 1, Красное 3, Исток 1 (верхний слой) и Соболево 5 ( Сорокин , 1990), в бассейне р. Съежи – Васильево 1 и Курово 4 ( Сидоров , 1996). Аналогичные материалы известны в Посухонье – это стоянки Колупаевская и Яснополянская ( Ошибкина , 1983), а также были получены в Посожье на стоянках Криничная ( Липницкая , 1979; Кудряшов, Липницкая , 1993) и Дедня ( Копытин , 1995; Колосов , 2007а; 2007б).

Техника первичной обработки задне-пилевской культуры основывается на утилизации нуклеусов параллельного снятия, предназначенных для получения пластин ( Сорокин , 1990). При расщеплении применялись костяной или роговой посредник и отжимная техника. Ударные площадки тщательным образом ретушировались и подвергались абразивной подправке. Последняя использовалась и для подработки ребер. Не менее тщательно подготавливалась и «точка удара», а также осуществлялось редуцирование площадок потенциальных сколов. По мнению Е. Ю. Гири, система первичного расщепления находит прототип в индустрии «восточного граветта» ( Лозовский и др. , 2009).

Во вторичной обработке использовались: 1) крутая затупливающая ретушь, 2) резцовая техника, 3) приостряющая и уплощивающая ретушь, 4) двусторонняя оббивка и 5) шлифовка. Эпизодически встречаются двустороннее краевое ретуширование и псевдомикрорезцовая техника.

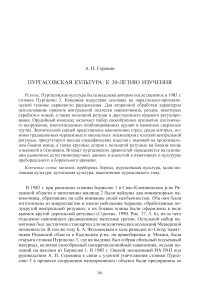

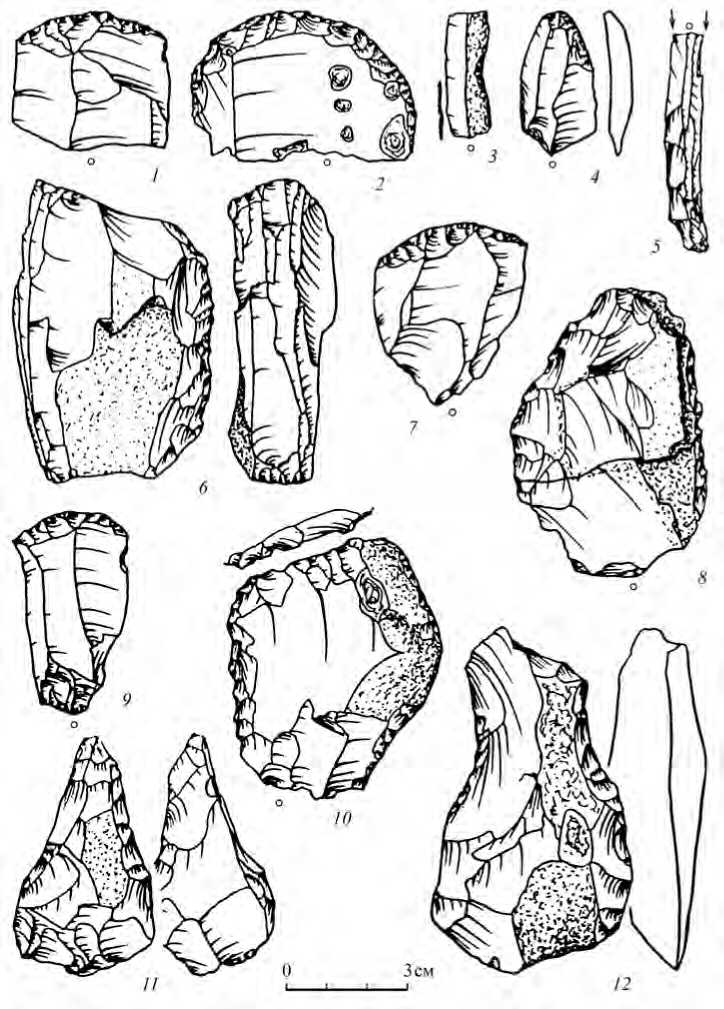

Стандартный типологический набор задне-пилевской культуры (рис. 1, 2) включает: скребки концевые, двойные, подокруглые и боковые; резцы на сломе заготовки; ножи с приостряющей краевой ретушью; вкладыши из фрагментированных пластин; скошенные острия; сверла симметричные с невыделенными рабочими концами; скобели с мелкими дугообразными узкими или широкими

Рис. 1. Стоянка Задне-Пилево 1. Каменный инвентарь задне-пилевской культуры

Рис. 2. Стоянка Задне-Пилево 1. Каменный инвентарь задне-пилевской культуры выемками; наконечники стрел иволистной и черешковой формы с вентральной ретушью; микролиты с затупленным ретушью краем; изделия с поперечно срезанным ретушью концом и комбинированные орудия (резцы-скребки, резцы-ножи, скребки-ножи). Их дополняют ретушные и двугранные резцы, симметричные острия, плечиковые сверла, рубящие орудия, скробачи и предметы со шлифовкой, изредка присутствуют геометрические микролиты (трапеции, прямоугольники и треугольники) (Сорокин, 1990).

Судя по радиоуглеродным датам стоянок Суконцево 7, Черная 1, Малая Лам-на 3, Новошино, Замостье 5 и Минино 2, классические памятники задне-пилев-ской культуры существовали в диапазоне от 7500 до 9800/9500 лет назад, т. е. от пребореала и до начала атлантикума включительно. В 1990–2000-х гг., главным образом за счет раскопок болотных стоянок, была существенно пополнена источниковедческая база культуры и получены палинологические определения и радиокарбонные даты ( Жилин , 1998; 2000; 2002; 2004а; 2004б; 2006; Zhilin , 1996; 2005; Кольцов, Жилин , 1999), по-видимому, удлиняющие ее хронологию, однако все это не привело к ее автоматическому улучшению, красноречиво обнажив тот распространенный случай, что количество далеко не всегда переходит в новое качество. Во всяком случае, первая же проверка новых материалов на достоверность показала ненадежность большинства из этих коллекций и дат ( Смирнов , 2004). Вот почему до выхода в свет подробной публикации всех этих памятников говорить о состоявшемся пересмотре хронологии и характеристики культуры преждевременно ( Сорокин , 2008; Сорокин и др. , 2009).

Нет определенности и с исторической судьбой задне-пилевского населения. Что касается генезиса задне-пилевской культуры, то, судя по имеющимся данным, она наследует граветтские традиции и ее истоки следует искать в рессе-тинской культуре ( Сорокин , 1987; 1990; 2000; 2004; 2006а; 2006б; 2008). Не вызывает сомнения и тот факт, что только источниковедческая критика материалов и естественнонаучных данных, а также новые раскопки с использованием методики пространственной фиксации позволят надежнее уяснить начало и окончание задне-пилевского феномена.

Култинская культура

Эпонимная стоянка Култино 1 расположена в Тверской области ( Кольцов, Жилин , 1999. С. 17–19, 96–99). Помимо нее известно всего три представительных коллекции – Старая Пустынь ( Кольцов и др. , 1991), Спас-Седчено 2 ( Кольцов, Жилин , 1999. С. 48–51) и Барашево 1 ( Кравцов, Сорокин , 1991; Сорокин , 2005). Для сравнительного анализа допустимо также использование коллекций Угольново 1 ( Кольцов, Жилин , 1987; Кольцов , 1989. С. 74, 75, 252) и Велетьмин-ской 9 ( Кольцов, Жилин , 1999. С. 46, 47, 124–129).

Для култинской культуры характерны параллельно-призматическая техника расщепления торцевых, конических и призматических ядрищ, относительно высокий микролитизм индустрии. Наиболее высокий индекс пластинчатости зафиксирован в Култино 1 и Старой Пустыни, где он достигает 87,5 % и 77,1 % соответственно. Во вторичной обработке отмечается отсутствие уплощивающей ретуши и крутой затупливающей ретуши при обработке микролитов. Крутое ретуширование использовалось исключительно при изготовлении резцов, косых и скошенных острий. Эпизодически для заточки лезвий рубящих орудий применялась шлифовка.

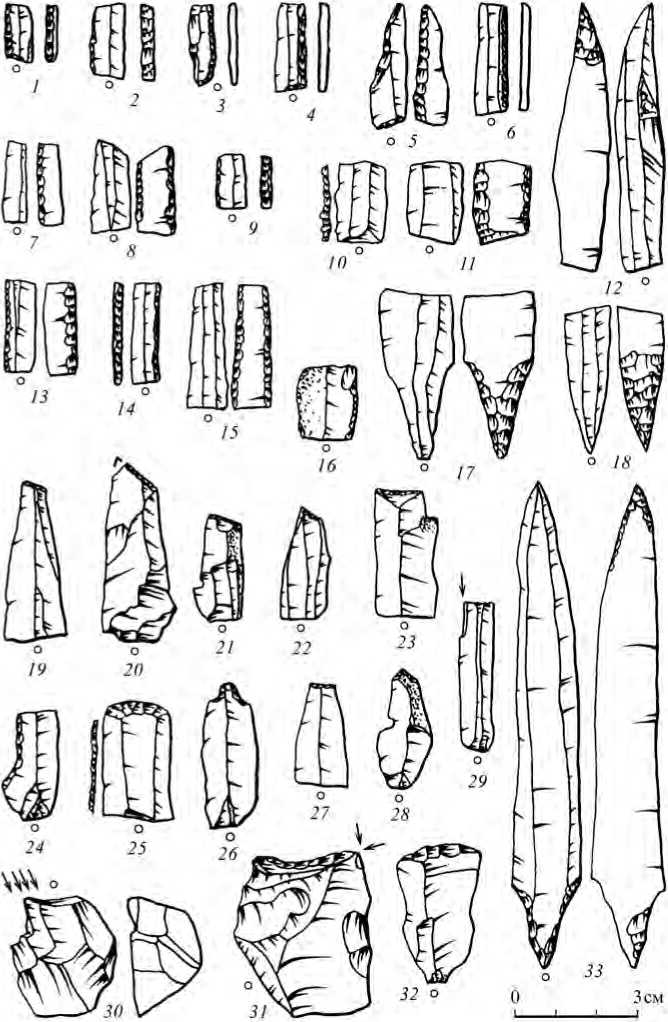

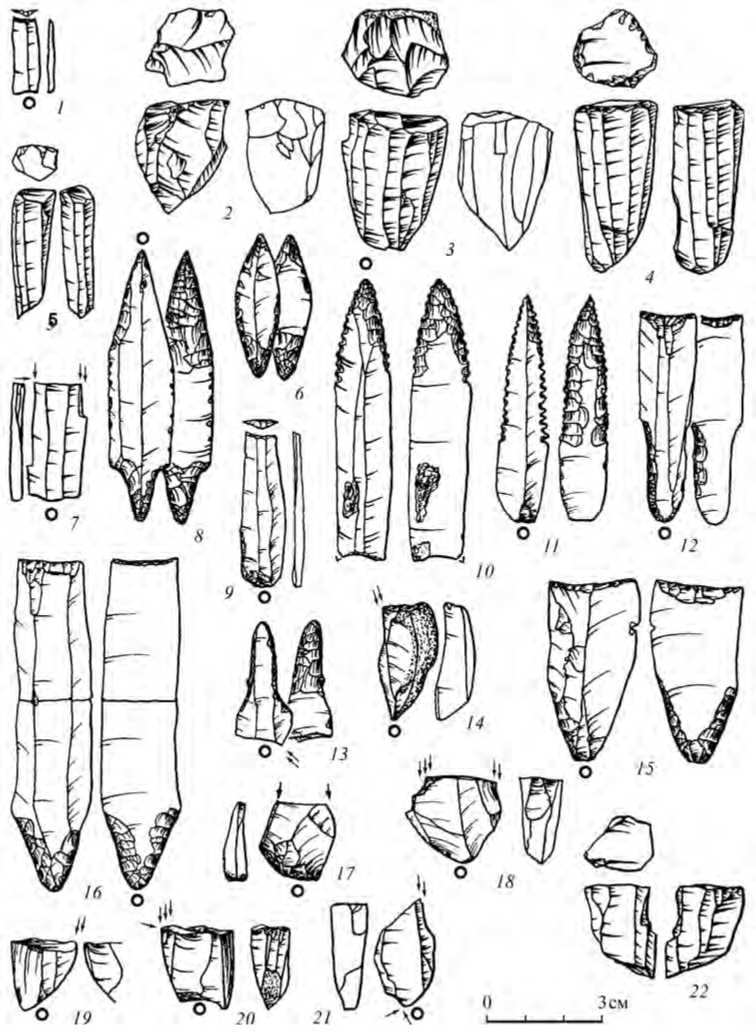

Орудийный набор, отличающийся крайней бедностью и невыразительностью, включает лишь восемь общих типов орудий (рис. 3, 4), среди которых присутствуют резцы на сломе заготовки и двугранные, концевые скребки, скобели с узкими дугообразными выемками, комбинированные орудия, пластины с поперечно срезанным ретушью концом, косые острия и вкладыши из фрагментированных пластин. При этом следует отметить, что массовых среди них всего три типа – это резцы на сломе заготовки, концевые скребки и вкладыши из фрагментированных пластин ( Сорокин , 1990). Из обрабатывающих орудий также встречаются скобели, плечиковые сверла, ножи, а также топоры и тесла подовальных и подтрапециевидных очертаний. Некоторые рубящие орудия имеют следы пришлифовки лезвий. Из морфологически выраженных предметов охотничьего вооружения присутствуют исключительно скошенные и косые острия. Ни один из вышеназванных типов орудий сам по себе не является специфическим и не определяет культурного своеобразия коллекций, в которых он представлен. Однако в совокупности с высокими микролитоидными показателями, а также повышенным индексом пластинчатости, эти комплексы отличаются от всех других, и на этом фоне становится ощутимым их своеобразие. Сказанное и позволяет рассматривать материалы перечисленных стоянок в качестве отдельной культуры, которая по наиболее выразительному ее памятнику была названа култинской (Там же).

Особенности этой культуры хорошо заметны также по отсутствию симметричных и асимметричных колющих черешковых наконечников стрел и стандартизированных вкладышей. В качестве предметов охотничьего вооружения, как отмечалось, использовались исключительно косые и скошенные острия, первые – как асимметричные колющие наконечники, вторые – в виде боковых вкладышей. Эффективность такого рода изделий наглядно продемонстрирована крупнейшим украинским специалистом в области охотничьего вооружения Д. Ю. Нужным ( Нужний , 1992; 2006). Если скошенные острия довольно обыденны и их можно найти как в задне-пилевской, рессетинской, так и некоторых других финально-палеолитических и мезолитических культурах Центральной России, то косые острия практически неизвестны в них.

Во всех памятниках среди предметов охотничьего вооружения на первом месте стоят вкладыши из фрагментированных пластинок. Разумеется, они не являются культуро-специфическим типом изделий, однако их многочисленность косвенно указывает на несохранившееся вкладышевое вооружение, безусловно широко бытовавшее в култинской культуре. А специфику материалам придают, как отмечалось, косые и скошенные острия. Что касается перфораторов, скобелей, ножей, рубящих и комбинированных орудий, то вариабельность их весьма невысока. Несмотря на бедность орудийного состава, Култино 1, Старая Пустынь, Спас-Седчено 2, Барашево 1, Угольново 1 и Велетьминская 9 по основным типологическим показателям близки друг другу и отличны от других Волго-Окских стоянок простотой и малой вариабельностью своего состава. Более того,

Рис. 3. Стоянка Култино 1. Каменный инвентарь култинской культуры

Рис. 4. Стоянка Култино 1. Каменный инвентарь култинской культуры култинский набор настолько безлик, что его примесь в любом другом мезолитическом материале невозможно выделить типологически. Именно это и определяет малочисленность стоянок култинской культуры в регионе.

Обилие косых острий в Култино 1, их присутствие в качестве единственного типа морфологических наконечников в других представительных коллекциях, на фоне тождества форм обрабатывающих орудий позволяет сближать култин-ские стоянки с материалами камской ( Гусенцова , 1993) и средневычегодской культур (Археология Республики…, 1997. С. 106–109; Волокитин , 2006), т. е. увязывать генезис култинской культуры с приуральскими древностями.

Вопрос об ее хронологии достаточно сложен. Естественнонаучные данные имеются лишь у двух памятников – это радиоуглеродная дата для Спас-Сед-чено 2 – 8540 ± 120 л. н. (ГИН-5440) ( Кольцов, Жилин , 1999. С. 56) и палинологическое определение для Велетьминской 9, по которому образцы относятся ко второй половине бореального периода (Там же). Теперь целесообразно обратиться к характеристике материалов пургасовской культуры.

Пургасовская культура

Каменная индустрия памятников пургасовской культуры характеризуется развитой параллельно-призматической техникой первичного расщепления, основанной на утилизации одноплощадочных конических, карандашевидных, призматических и подпризматических ядрищ, предназначенных для скалывания пластин, микропластин и, реже, отщепов. Судя по всему, использовалась техника отжима и скалывания с помощью мягкого – костяного или рогового – посредника.

В качестве заготовок для орудий служили главным образом пластины, но вполне обыденны также отщепы и нуклевидные куски. Для изготовления грузил использовались гальки разных размеров, а рубящие орудия производились из галек и желваков.

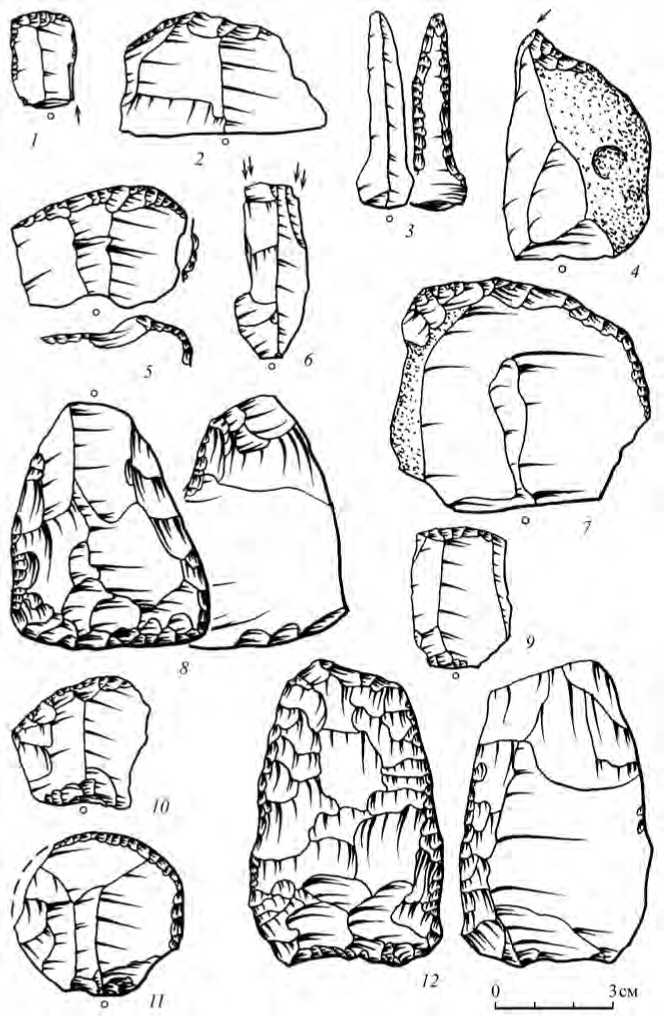

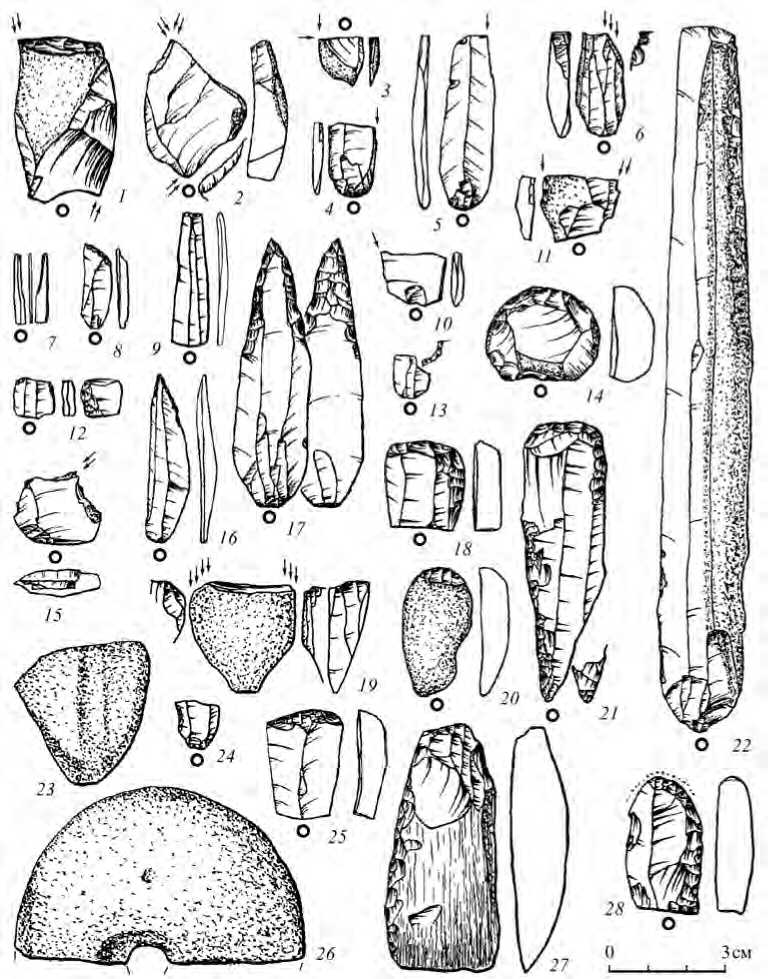

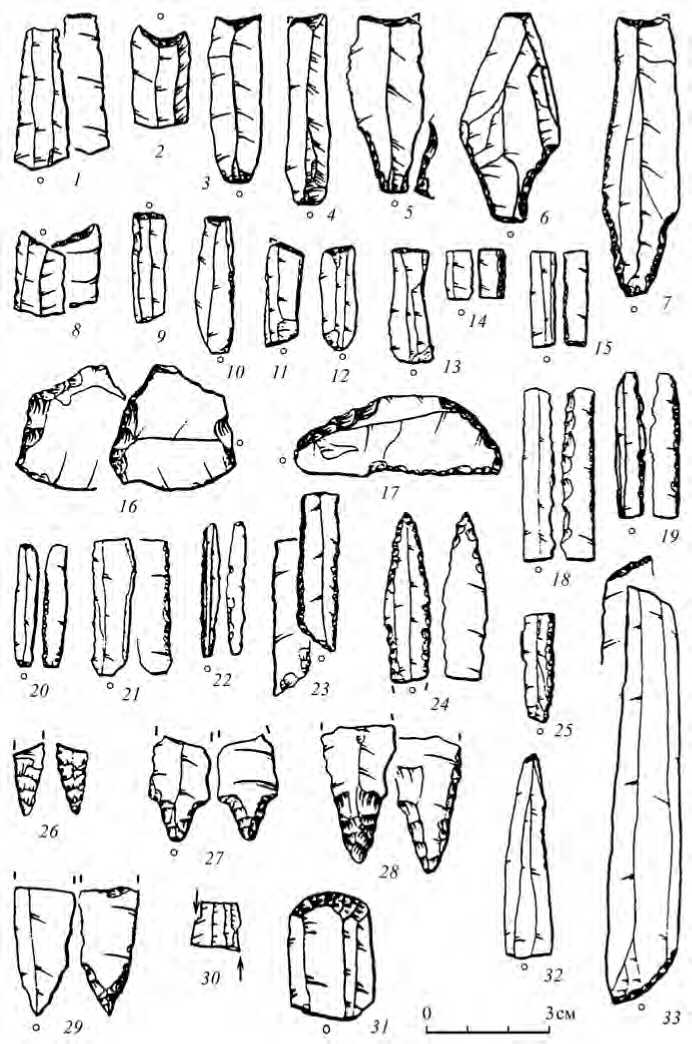

Орудийный состав весьма разнообразен (рис. 5–8), доминируют резцы, а в них преобладают изделия с неподработанной площадкой скола, более трети которых – нуклевидные. Двугранных и ретушных резцов поровну, присутствуют комбинированные, однако, в совокупности число их невелико. Весьма характерным признаком оформления резцов служат плоские многофасеточные сколы.

На втором месте по численности стоят вкладыши из фрагментированных пластин, на третьем – скребки. Среди скребков превалируют концевые, их дополняют двойные концевые, боковые, концевые-боковые, подокруглые, нерегулярные (скробачи) и стрельчатые. Скобели, как правило, с дугообразными, узкими мелкими выемками, одинарные и многолезвийные. Перфораторы довольно выразительны. Чаще всего изготавливались из широких пластин, причем в качестве рабочего участка в этом случае использовалась бугорковая часть заготовки. По форме они бывают с невыделенным рабочим участком и плечиковые. Разнообразны комбинированные орудия, наиболее часты сочетания резцов с ножами, скребками или сверлами и скребков с перфораторами. Однако в последнем случае это могут быть и специально выделенные насады. Встречены пластины

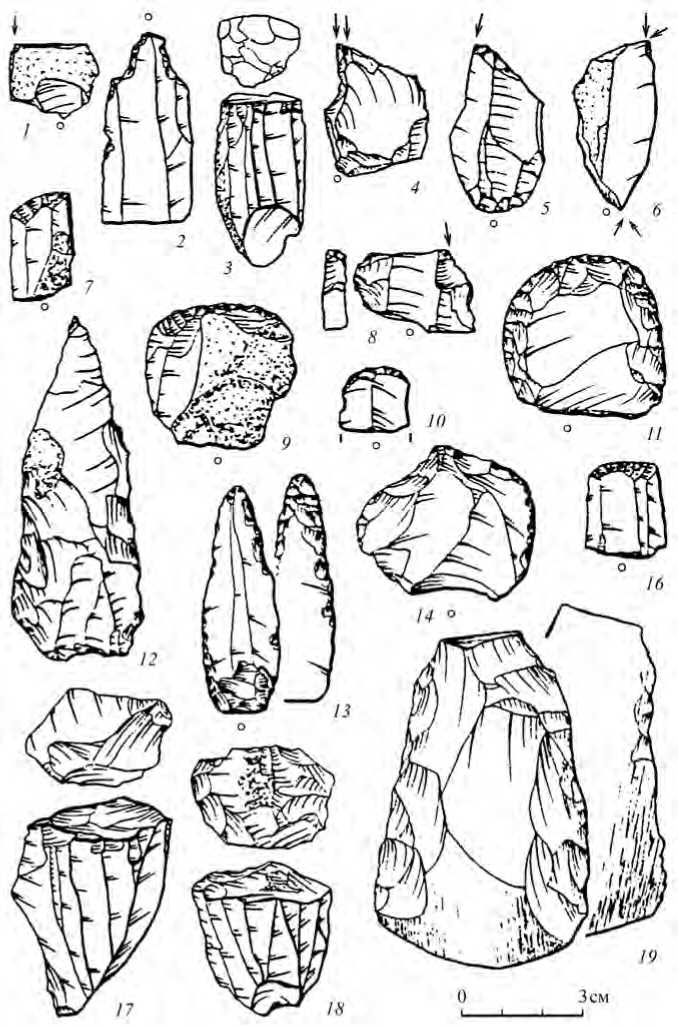

Рис. 5. Стоянка Пургасово 3. Каменный инвентарь пургасовской культуры

Рис. 6. Стоянка Пургасово 3. Каменный инвентарь пургасовской культуры

Зсм

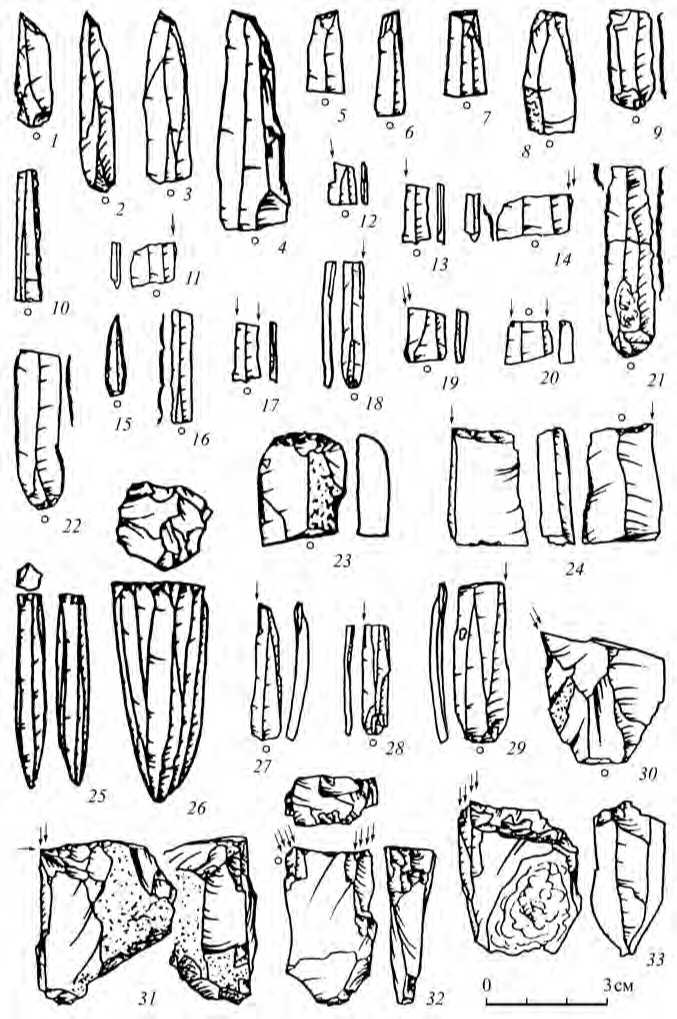

Рис. 7. Стоянка Шагара 4. Каменный инвентарь пургасовской культуры

Рис. 8. Стоянка Шагара 4. Каменный инвентарь пургасовской культуры с регулярной приостряющей и, реже, притупляющей ретушью, тесла подтреугольной и подтрапециевидной формы, выполненные из отщепов и желваков в технике оббивки, двустороннего ретуширования и шлифовки. Если обушковые части тесел, как правило, лишь обкалывалась, то лезвия непременно имеют следы пришлифовки обеих поверхностей.

Сравнительно многочисленны скошенные острия, микролиты с поперечно срезанным ретушью концом, а также микролиты с выемкой на конце. Выемчатые изделия часто имеют подтеску плоской ретушью на брюшке. Этот прием является культуроопределяющим для пургасовских памятников. В верхнем палеолите он представлен в Авдеево ( Гвоздовер , 1998), в мезолите – присутствует в Веретье 1 ( Ошибкина , 1997; 2006). Симметричные острия, напротив, устойчивых серий не образуют. Стандартизированные вкладыши тоже представлены в единичном числе и в целом, по-видимому, не характерны для культуры, хотя наличие вкладышевых изделий, судя по медиальным фрагментам пластин, отрицать в целом не приходится.

Весьма выразительны каменные грузила с пазами для подвешивания и круглыми сверлинами и абразивы, включая так называемые выпрямители древков стрел. Сверление двустороннее, осуществлялось, судя по всему, полой костью. Последний прием тоже является культуроопределяющим для пургасовских стоянок. Среди восточно-европейских мезолитических индустрий двустороннее сверление было широко развито в культуре веретье (Там же).

Значительной серией представлены наконечники стрел, среди которых, помимо традиционных черешковых и иволистных экземпляров с плоской вентральной ретушью, очень характерны изделия с выемкой на проксимальном конце. Выделяются две их разновидности. Первая – это массивные поперечнолезвийные черешковые наконечники, боевой конец которых оформлен ретушью прямо или в виде выемки. В обработке боевых частей использовалось как одностороннее, та и двустороннее ретуширование. В первом случае применялась исключительно крутая дорсальная ретушь, во втором – либо полукрутая дорсальная и вентральная, либо пологая на спинке в сочетании с плоской на брюшке. Вторая разновидность типичных пургасовских наконечников представлена крупными остриями с пильчатой ретушью на боевом конце и выемкой в основании. Боевая часть наконечников с пильчатой ретушью эпизодически оформлялась и на проксимальном окончании заготовки.

Специфику пургасовской культуры составляют прием вентральной подтески наконечников, резцов и некоторых скребков и ножей, пильчатая ретушь и двустороннее краевое ретуширование, а также своеобразные предметы охотничьего вооружения, включая «срезни», комбинированные орудия и каменные сверленые грузила. Следует отметить и неразвитость технологии стандартизированных вкладышей в виде микролитов с затупленным ретушью краем и производных от них геомикролитов – прямоугольников и треугольников. Однако во всех комплексах наблюдается обилие фрагментированных пластин со следами заломов на углах и выразительными следами сработанности, красноречиво указывающих на их использование в составных пазовых изделиях.

Территория пургасовской культуры, учитывая нынешнее состояние источниковедческой базы, может быть очерчена в самом предварительном виде. Она охватывает Среднее и Нижнее Примокшанье (Пургасово 3, Имерка 4, Шавер-ки 5, Клюквенный 4, Широмасово 2) в пределах Окско-Мокшинской низины, акваторию Великих Мещерских озер (Шагара 4, Борисово 1), южную часть Верхневолжской низменности (Дорки 4) и выходит на Великий водораздел (Круглое озеро) (Сорокин, 2000; 2005; 2006; Археология Мордовского..., 2008; Фролов, Мирецкий, 1991). Однако аналогии наконечникам пургасовского типа имеются значительно шире – на территории Республики Коми в материалах парчевской культуры (Археология Республики…, 1997; Волокитин, 2006), Таймыре (Хло-быстин, 1998) и даже Сахалине.

Если параллели в культурах парчевской и веретье вполне естественны и хорошо объяснимы из сезонно-подвижного образа жизни и палеоэкологической реконструкции ХКТ населения лесной зоны пребореального и бореального времени как охотников-рыболовов-собирателей лесной зоны, то аналогии пургасовским наконечникам в Таймырских материалах менее понятны. Хотя, впрочем, палеоэкологическая реконструкция и сезонные миграции позволяют в известной мере определиться и с ними. А вот присутствие единичных «пур-гасовских» наконечников на Чукотке и Сахалине вряд ли удастся объяснить даже этим. Это столь отдаленные края, что появление там аналогичных форм никак, вероятно, не связано с ежегодными сезонными кочевьями пургасовского населения. «Материализация» подобных аналогий в рамках миграционной гипотезы требует специальной и кропотливой работы, успех которой совершенно не очевиден. Ибо такие далекие параллели рискованны и практически всегда недоказуемы, если не удается выявить всю последовательность смещения ареала. Таким образом, речь скорее должна идти о независимом возникновении там аналогичных форм.

Несмотря на 30-летнюю историю изучения, источниковедческая база пурга-совской культуры по-прежнему не столь обширна, как бы того хотелось, а стоянок, исследованных с применением пространственной фиксации, всего три – это Пургасово 3, Шагара 4 и Борисово 1. Конечно, трех полноценно раскопанных памятников не так много, тем не менее их культурная специфика настолько очевидна, а орудийный набор так разнообразен, что пургасовская культура, как представляется, имеет право на существование. Однако ее характеристика и основные ключевые вопросы, среди которых проблема генезиса, исторических судеб и хронологии, могут быть, к сожалению, в настоящее время лишь сформулированы. И вся работа по расширению источниковедческой базы и получению полноценных ответов на большинство стандартных вопросов культурологического характера еще впереди.

Сравнение материалов пургасовской, задне-пилевской и култинской культур показывает явное сходство первых двух из них между собой, однако в силу ряда специфических черт не позволяет отождествлять их друг с другом. Различия имеются на уровне как первичного расщепления и вторичной обработки, так в значительной мере и ведущих форм орудий, причем, что особенно важно, не только предметов охотничьего вооружения. Одновременно несложно заметить, что имеющееся сходство в значительной мере определяется присутствием в охотничьем вооружении задне-пилевской и пургасовской культур наконечников с плоской вентральной ретушью. Этот сюжет целесообразно рассмотреть детальнее. Прием плоского ретуширования в Восточной Европе вплоть по конец 1980-х гг. связывали с наследием свидерской культуры (Кольцов, 1977; 1989). Однако за последние 20–25 лет стало очевидным, что видеть в ней единственный его источник – это глубокое заблуждение. В настоящее время стало очевидным, что «постсвидерская гипотеза» – это та ширма, за которой потерялась реальная исследовательская работа. Анализ показывает, что для так называемых постсвидерских культур характерна отжимная технология, неизвестная в свидерской культуре; их типологический состав существенно сложнее и значительно разнообразнее свидерского набора и никак к нему не сводим; для всех них характерны вкладышевые изделия, полностью отсутствующие в свидерской культуре. Кроме того, совершенно очевидно, что ни хронологически, ни территориально, ни типологически, ни технологически плоское вентральное ретуширование не может быть связано исключительно со свидерскими истоками, прежде всего потому, что абсолютно все так называемые постсвидерские индустрии (Там же) основываются на иных, чем в Свидере, принципах расщепления, вкладышевое вооружение в них не имеет своих прототипов и типологический состав изделий существенно разнообразнее (Сорокин, 2010). В то же время и отжимная индустрия, и вкладышевая технология, и развитой типологический состав характерны для граветтской индустрии, где и следует, вероятно, искать истоки «постсвидера». Здесь и технология, и типология показывают плавную эволюцию от верхнепалеолитических комплексов к финальнопалеолитическим и мезолитическим. Судя по всему, генезис так называемого постсвидера, то есть индустрий Восточной Европы, имеющих в своем наборе симметричные наконечники с вентральной ретушью, связан с граветтскими традициями (Сорокин, 2006а; 2006б; 2008; 2010; Сорокин и др., 2009). Наличие в верхнепалеолитических индустриях Русской равнины, относящихся к кругу «восточного граветта», практически всех прототипов мезолитических технологий и новаций позволяет со всей определенностью высказать подобную гипотезу и считать ее наиболее разумным объяснением имеющегося сходства и итогом технологического развития. Более того, несмотря на кажущуюся значительную хронологическую разницу в возрасте Пургасово 3 и верхнепалеолитической стоянки Авдеево, сходство многих изделий и технических приемов настолько разительное, что исключает, вероятно, лишь случайность таких совпадений.

Помимо Авдеево наконечник с плоской ретушью на брюшке представлен в таких памятниках, как Костенки 1, Хотылево 2, Гагарино и некоторых других (Ефименко, 1958; Заверняев, 1974; 1991; Тарасов, 1965; 1979; Палеолит…, 1984; Амирханов, 1998; Гвоздовер, 1998). В литературе даже не исключается, что генезис самой свидерской культуры мог быть связан с одной из перечисленных «восточно-граветтских» индустрий. Во всяком случае, В. Тауте совершенно определенно высказывался на этот счет (Taute, 1968. P. 281). Поэтому весьма вероятно, что материалы, объединяемые термином «восточный граветт», могут иметь непосредственное отношение к генезису «постсвидера». Например, линия развития от Хотылево 2 и Гагарино к рессетинской, кундской и задне-пилев-ской культурам представляется вполне осязаемой (Sorokin, 1999; Сорокин, 2004; 2006б; 2008). А в индустрии Авдеево можно найти и прототипы мезолитических иволистных наконечников, как, впрочем, и стандартизированных вкладышей, не говоря уже о скребках, резцах, скобелях и прочих предметах. В том случае, если удастся найти промежуточные звенья, гипотеза получит строгое подтверждение, но до того времени предстоят значительные усилия.

Следует отметить и тот факт, что классические «постсвидерские» наконечники есть в неолитических стоянках Аравийского полуострова и в Турции, синхронных по времени ранним кундским и задне-пилевским памятникам ( Амирханов , 1997; 2006; Neolithic in Turkey…, 1999). Но вряд ли можно всерьез говорить о какой-либо связи населения Аравийского и Анатолийского полуостровов и Европейских равнин друг с другом или каком-либо обмене между этими популяциями. Никак не объясняет свидерская гипотеза и присутствие наконечников с вентральной ретушью на северо-востоке Азиатского материка ( Слободин , 1999). Это означает, что выводить всё исключительно из свидерской культуры при полном несходстве первичного расщепления, вторичной обработки и типологического набора нерационально. Более того, сравнение такой традиционно «постсвидерской» культуры, как кундская, со свидерской, выполненное польской исследовательницей С. Сулгостовской, ставит под сомнение наличие между ними существенной связи. И единственный признак, который может расцениваться в качестве свидерского наследия, – это плоская ретушь на наконечниках ( Sulgostovska , 1999. P. 91), однако она тут же справедливо замечает, что плоская ретушь не является атрибутом одной свидерской культуры, поэтому не может претендовать на исключительную роль. Аналогичные мысли неоднократно высказывались и другими исследователями ( Филатова , 1991; 2002; 2004; Желтова , 2000; Археология Республики…, 1997; Волокитин , 2006). Таким образом, если вероятность взаимосвязи «постсвидера» со свидерской культурой крайне невелика, то, напротив, генетическая связь «постсвидера» и «восточного граветта» становится все более очевидной. Нет сомнения, что решение проблемы генезиса «поствидера» возможно лишь при качественном изменении всей источниковедческой базы с учетом всего спектра данных, включая особенности технологии первичной обработки, характерные приемы вторичной обработки и всего комплекса морфологических типов изделий, а также непременного учета проблемы глобального природного воздействия на артефакты и слои ( Сорокин , 2002б).

Источниковедческий анализ показывает, что оснований для отождествления приема вентрального ретуширования исключительно со свидерской культурой в настоящее время нет. Популярная в 1970–1980-е гг. идея «постсвидерских» культур ( Кольцов , 1977; 1989) оказалась на поверку бессодержательной. Никаких весомых аргументов в свою поддержку за последние четверть века она так и не получила. Все, кто на практике работают с коллекциями, сходятся во мнении, что необъясненный никем термин «постсвидер» лишь скрывает суть проблемы. В настоящее время очевидно, что прием плоского вентрального ретуширования был распространен очень широко, причем в индустриях генетически независимых друг от друга.

Если искать параллели среди мезолитических культур Европейской России, не вызывает сомнения сходство пургасовской индустрии с задне-пилев-ской, парчевской и сухонской, а также культурой веретье. На настоящее время в наличии три памятника, исследованные с помощью пространственной фиксации, – это Пургасово 3, Шагара 4 и Борисово 1. Все прочие стоянки, где имеются пургасовское вооружение и наконечники с вентральной ретушью, представлены, к сожалению, либо подъемным материалом, либо раскопаны по условным горизонтам, поэтому непригодны для пространственного анализа. А попытка выборочного моделирования по трем вышеупомянутым стоянкам, предпринятая автором (Сорокин, 2005; 2006б), не дала неопровержимых свидетельств соотношения наконечников пургасовского типа и наконечников с вентральной ретушью. Поэтому говорить о прямой взаимосвязи задне-пи-левских и пургасовских древностей пока не приходится. Следовательно, это тоже задача на ближайшую перспективу.

Говоря о генезисе пургасовской индустрии, нельзя не упомянуть об ее сходстве с индустрией культуры веретье. В Веретье 1, помимо наконечников с вентральной ретушью и поперечнолезвийных, правда единичных, наконечников, аналогичных пургасовским, широко распространено сверление камня, а при обработке площадок резцов использовалась плоская подтеска. Можно упомянуть и тот факт, что прием подтески использован для оформления боевого конца одного из косых острий. Причем на его черешке присутствует еще и пильчатая ретушь ( Ошибкина , 1997. Рис. 32, 18 ).

Заслуживает внимание присутствие пильчатой ретуши на охотничьем вооружении кундской культуры. Хотя здесь сходство, в отличие от культуры веретье, более опосредованное и менее уловимое. Есть переклички пургасовской индустрии с парчевскими и сухонскими материалами, причем даже по охотничьему вооружению ( Волокитин , 2006; Ошибкина , 1983; 2006). Однако, как с задне-пилевской культурой, параллели и с ними сложно рассматривать в силу их общей недостаточной изученности. Словом, все эти направления возможных связей должны стать предметом усилий ближайших исследований. Таким образом, приходится с сожалением констатировать, что нынешнее состояние изученности пургасовской культуры не позволяет однозначно решать проблему ее генезиса.

Возраст пургасовских древностей определяется в значительной мере исходя из аналогий в памятниках и культурах пребореального и бореального времени. Абсолютные даты по-прежнему единичны. Для стоянки Шагара 4 получена радиоуглеродная дата 9350 ± 200 (ГИН-5417), помещающая этот памятник в конец пребореального – начало бореального времени. Возраст стоянки Борисово 1 по образцам, происходящим из шлейфа культурного слоя в пойме, определен палинологическим методом не позднее начала бореала. Других естественнонаучных дат и определений для пургасовских материалов в настоящее время нет. Исходя из этих отрывочных сведений, а также размеров каменных изделий и известной рудиментарности микролитов пургасовского типа в Борисово 1, можно предположить, что Пургасово 3 является наиболее ранним из ее ныне известных памятников, а Борисово 1 – наиболее поздним. Если это так, то хронология пургасовской культуры охватывает пребореальный и бореальный периоды голоцена.

Такова, если вкратце, характеристика пургасовской культуры и ее место в мезолите Европейской России. Остается лишь надеяться, что последующие исследования внесут большую ясность в проблематику пургасовской культуры.

Список литературы Пургасовская культура: к 30-летию изучения

- Амирханов Х. А., 1997. Неолит и постнеолит Хадрамаута и Махры. М.: Научный мир. 264 с.

- Амирханов Х. А. 1998. Восточный граветт или граветтоидные индустрии Центральной и Восточной Европы?//Восточный граветт/Отв. ред. Х. А. Амирханов. М.: Научный мир. С. 15-34.

- Амирханов Х. А., 2006. Каменный век Южной Аравии. М.: Наука. 694 с.

- Археология Мордовского края. Каменный век, эпоха бронзы/Отв. ред. В. В. Ставицкий, В. Н. Шитов. Саранск: НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 552 с.

- Археология Республики Коми. М.: Дик. 758 с.

- Волокитин А. В., 2006. Мезолитические стоянки Парч 1 и Парч 2 на Вычегде. Сыктывкар: Коми научный центр УрО РАН. 124 с.

- Гвоздовер М. Д., 1998. Кремневый инвентарь Авдеевской верхнепалеолитической стоянки//Восточный граветт/Отв. ред. Х. А. Амирханов. М.: Научный мир. С. 224-278.

- Гусенцова, 1993. Мезолит и неолит Камско-Вятского междуречья. Ижевск: Удмуртский ун-т. 240 с.

- Ефименко П. П., 1958. Костенки 1. М.; Л.: АН СССР. 452 с.

- Желтова М. Н., 2000. Некоторые технико-морфологические особенности свидерской индустрии//ТАС. Вып. 4. Т. 1. С. 15-21.

- Жилин М. Г., 1998. Адаптация мезолитических культур Верхнего Поволжья к каменному сырью//ТАС. Вып. 3. С. 25-30.

- Жилин М. Г., 2000. О связях населения Прибалтики и Верхнего Поволжья в раннем мезолите//ТАС. Вып. 4. Т. 1. С. 72-79.

- Жилин М. Г., 2002. Стратиграфия и планиграфия многослойного поселения Становое 4 в Верхнем Поволжье//ТАС. Вып. 5. С. 107-116.

- Жилин М. Г., 2004а. Мезолит Волго-Окского междуречья: Некоторые итоги изучения за последние годы//Проблемы каменного века Русской равнины/Ред. Х. А. Амирханов. М.: Научный мир. С. 92-139.

- Жилин М. Г., 2004б. Природная среда и хозяйство мезолитического населения центра и северозапада лесной зоны Восточной Европы. М.: Academia. 144 с.

- Жилин М. Г., 2006. Мезолитические торфяниковые памятники Тверского Поволжья: культурное своеобразие и адаптация населения. М.: Лира. 140 с.

- Заверняев Ф. М., 1974. Новая верхнепалеолитическая стоянка на р. Десне//СА. № 4. С. 142-161.

- Заверняев Ф. М., 1991. Кремневый инвентарь Хотылевской верхнепалеолитической стоянки//РА. № 4. С. 164-181.

- Колосов А. В., 2007а. Памятники бутовской культуры на территории Белорусского Посожья//Романовские чтения -3: Сб. тр. Междунар. науч. конф./Ред. И. А. Марзалюк. Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова. С. 154-156.

- Колосов А. В., 2007б. Мезолит Белорусского Посожья (культурно-хронологическая интерпретация материалов): Автореф. дисс. канд. ист. наук. Минск. 22 с.

- Кольцов Л. В., 1977. Финальный палеолит и мезолит Южной и Восточной Прибалтики. М.: Наука. 216 с.

- Кольцов Л. В., 1989. Мезолит Волго-Окского междуречья//Мезолит СССР. М.: Наука/Отв. ред. Л. В. Кольцов. С. 68-86, 247-259. (Археология СССР).

- Кольцов Л. В., Жилин М. Г., 1987. Мезолитическая стоянка Угольново 1//СА. № 3. С. 131-135.

- Кольцов Л. В., Жилин М. Г., 1999. Мезолит Волго-Окского междуречья. Памятники бутовской культуры. М.: Наука. 157 с.

- Кольцов Л. В., Жилин М. Г., Черников В. Ф, 1991. Мезолитическая стоянка Старая Пустынь на нижней Оке//Археология Верхнего Поволжья: материалы к Своду памятников истории и культуры РСфСР. Вып. 1/Ред. ф. В. Васильев. Нижний Новгород: Нижегородский ун-т; упр. культуры Ниж. облисполкома; Этнос. С. 42-51.

- Копытин В. Ф., 1995. Дедня -новый памятник мезолита в бассейне реки Проня//Рэгiянальная навуковая канферэнцыя «Пстарычныя лёсы Верхняга Падняпроуя»: тэзiсы дакладау. Магiлеу. Ч. 1: Археалогiя. С. 3-13.

- Кравцов А. Е., Сорокин А. Н., 1991. Актуальные вопросы Волго-Окского мезолита. М: ИА АН СССР. 65 с.

- Кудряшов В. Е., Липницкая О. Л., 1993. К вопросу о кудлаевской культуре эпохи мезолита на Могилевщине//Дняроускi край: паведамленнi абласной краязнаучай канферэнцыi. Магiлеу. С. 27-29.

- Липницкая О. А., 1979. Мезолитическая стоянка Криничная//КСИА. Вып. 157. М. С. 32-36.

- Лозовский В. М., Гиря Е. Ю., Кравцов А. Е., 2009. Мезолит Волго-Окского междуречья: технологический подход//Актуальные проблемы первобытной археологии Восточной Европы/Отв. ред. В. П. Чабай. Донецк: С. 269-288. (Археологический альманах; № 20).

- Нужний Д. Ю., 1992. Розвиток мiкролiтичної технiки в кам'яному вiцi. Київ: Наукова думка. 188 с.

- Нужний Д. Ю., 2006. Розвиток мiкролiтичної технiки в кам'яному вiцi. Київ: Наукова думка. Вип. 2. 226 с.

- Ошибкина С. В., 1983. Мезолит бассейна Сухоны и Восточного Прионежья. М.: Наука. 295 с.

- Ошибкина С. В., 1997. Веретье 1. Поселение эпохи мезолита на Севере Восточной Европы. М. 204 с.

- Ошибкина С. В., 2006. Мезолит Восточного Прионежья: культура веретье. М.: ИА РАН. 322 с.

- Палеолит СССР/Отв. ред. П. И. Борисковский. М.: Наука. 383 с. (Археология СССР.)

- Сидоров В. В., 1996. Мезолит бассейна р. Съежи//ТАС. Вып. 2. С. 75-92.

- Слободин С. Б., 1999. Археология Колымы и континентального Приохотья в позднем плейстоцене и раннем голоцене. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН. 234 с.

- Смирнов А. С., 2004. Фактологическая основа археологических исследований (на примере верхневолжской РАнненеолитической культуры)//РА. № 2. С. 96-114.

- Смирнов А. С., Сорокин А. Н., 1989. Деснинская экспедиция в 1984-1985 гг.//КСИА. Вып. 196. С. 12-19.

- Сорокин А. Н., 1987. Культурные различия в мезолите бассейна р. Ока//КСИА. Вып. 189. С. 41-46.

- Сорокин А. Н., 1990. Бутовская мезолитическая культура (по материалам Деснинской экспедиции). М.: ИА РАН. 220 с.

- Сорокин А. Н., 2000. Мезолит Жиздринского полесья. Проблема источниковедения мезолита Восточной Европы: Автореф. дис.. д-ра ист. наук. М. 46 с.

- Сорокин А. Н., 2002а. О мезолите низовьев р. Мокши//ТАС. Вып. 5. С. 71-82.

- Сорокин А. Н., 2002б. Мезолит Жиздринского полесья. Проблема источниковедения мезолита Восточной Европы. М.: Наука. 251 с.

- Сорокин А. Н., 2004. Мезолит Волго-Окского бассейна//Проблемы каменного века Русской равнины/Отв. ред. X. А. Амирханов. М.: Научный мир. С. 69-91.

- Сорокин А. Н., 2003. Мезолитические стоянки низовьев р. Мокши//В эпоху мамонтов. СПб.; Кишинев; Одесса; Бухарест: Высшая антропологическая школа. С. 359-443. (Stratum plus. № 1.)

- Сорокин А. Н., 2006а. Мезолит Оки. Проблема культурных различий. М.: Таус. 310 с. (Труды Отдела охранных раскопок; Вып. 5).

- Сорокин А. Н., 2006б. Проблемы мезолитоведения. М.: Гриф и К. 214 с.

- Сорокин А. Н., 2008. Мезолитоведение Поочья. М.: Гриф и К. 328 с.

- Сорокин А. Н., 2010. Еще раз о проблеме «постсвидерских» культур Восточной Европы//Человек и древности. Памяти А. А. Формозова/Ред.: И. С. Каменецкий, А. Н. Сорокин. М.: Гриф и К. С. 188-202.

- Сорокин А. Н., Ошибкина С. В., Трусов А. В., 2009. На переломе эпох. М.: Гриф и К. 388 с.

- Тарасов Л. М., 1965. Палеолитическая стоянка Гагарино (по раскопкам 1962 г.)//Палеолит и неолит СССР. Т. 5. М.; Л.: Наука. С. 111-140. (МИА; вып. 131).

- Тарасов Л. М., 1979. Гагаринская стоянка и ее место в палеолите Европы. Л.: Наука. 168 с.

- Филатова В. Ф., 1991. Хронология и периодизация мезолита Карелии//Хронология и периодизация археологических памятников Карелии. Петрозаводск. С. 9-64.

- Филатова В. Ф, 2002. Оленеостровский могильник в системе мезолитических поселений Карелии//Кижский вестник. Петрозаводск. Вып. 7. С. 177-211.

- Филатова В. Ф, 2004. Мезолит бассейна Онежского озера. Петрозаводск. 274 с.

- Фролов А. С., Мирецкий А. В., 1991. Мезолитическая стоянка Дорки 4 на Верхней Волге//Археология Верхнего Поволжья: материалы к Своду памятников истории и культуры РСФСР Вып. 1/Ред. Ф. В. Васильев. Нижний Новгород: Нижегородский ун-т; упр. культуры Ниж. облисполкома; Этнос. С. 19-26.

- Хлобыстин Л. П., 1998. Древняя история Таймырского Заполярья и вопросы формирования культур Севера Евразии. СПб.: Дмитрий Буланин. 340 с.

- Neolithic in Turkey. The Cradle of Civilization: New Discoveries/Eds.: M. Özdogan, N. Basgelen. Istanbul: Arkeoloji Ve Sanat Yayinlari. 1999. 236 p., 203 p. pl. (Ancient Anatolian civilizations series; vol. 3).

- Sorokin A. N., 1999. On the problem of influence of Volga-Oka Mesolithic to the origine of Kunda culture//L'Europe des derniers chasseurs: Epipaleolithique et Mesolithique: Actes du 5-e Colloque International UISPP, Commission XII (Grenoble, 18-23 Septembre 1995)/Ed. A. Trevenin, sous la direction scientifique de P. Bints. Paris. Editions du CTHS. P. 425-428.

- Sulgostowska S., 1999. Final Palaeolithic Masovian Cycle and Mesolithic Kunda culture Relations//Tanged Points Cultures in Europe/Ed. S. Kozlowski . Lublin: Maria Curie-Skiodowska university Press. P. 85-92.

- Taute W., 1968. Die Stielspitzen-Gruppen im nördlichen Mitteleuropa: Ein Beitrag zur Kenntnis der späten Altsteinzeit. Köln: Graz. 326 S. 180 Taf. 12. Kart. (Fundamenta. Reihe A; Bd 5.)

- Zhilin M. G., 1996. The Western Part of Russia in the Late Palaeolithic -early Mesolithic//Earliest Settlement of Scandinavia/Ed. L. Larson. Stockholm: Almquist & Wiksell International. P. 273-284. (Acta Archaeologies Lundensia. Series in 80; No. 24.)

- Zhilin M. G., 2005. The terminal Palaeolithic -early Mesolithic of the Upper Volga and colonization of the north-west of Eastern Europe//Pioneer Settlements and colonization processes in the Barents regions/Ed. H. Knutsson. Vuollerim. P. 163-180. (Vuollerim Papers on Hunter-gatherer Archaeology; Vol. 1.)