Путь к дефолту

Автор: Косикова Лидия

Журнал: Прямые инвестиции @pryamyye-investitsii

Рубрика: Ученый совет

Статья в выпуске: 3 (143), 2014 года.

Бесплатный доступ

Путь к дефолту Республика Украина находится сегодня в глубоком кризисе, на грани дефолта, практически не имея внутренних ресурсов для развития. Анализируя специфику реформ в стране за более чем 20-летний период, автор выделяет основные причины такого результата: унаследованные структурные деформации республиканского хозяйства; отсутствие четкой стратегии реформ и серьезные просчеты, допущенные в экономической политике; поверхностное реформирование по рецептам МВФ на начальном этапе - приоритет финансовой стабилизации любой ценой, в ущерб реальному сектору; резкая внешнеэкономическая переориентация связей и чрезмерное открытие неконкурентоспособной экономики; переоценка экономических преимуществ курса на европейскую интеграцию и свертывание кооперации с Россией по политическим причинам. Совокупность этих и ряд других причин привели к деградации базовых отраслей хозяйства, законсервировали технологическую отсталость, вызвали дефицит внутренних ресурсов, которые можно было бы направить на модернизацию, породили хроническую внешнюю задолженность и высокую зависимость от импорта, что делает национальную экономику крайне уязвимой к внешним шокам в периоды мировых кризисов.

Экономика украины, особенности рыночных реформ, внутренние и внешние факторы развития, кризисное социально-экономическое положение

Короткий адрес: https://sciup.org/142171171

IDR: 142171171

Текст научной статьи Путь к дефолту

PHOTOXPRESS

Лидия КОСИКОВА, ведущий научный сотрудник Института экономики

РАН, кандидат экономических наук

Украина находится сегодня в глубоком кризисе, на грани дефолта, практически не имея внутренних ресурсов для развития. Что привело к таким итогам? Обратимся для ответа на этот вопрос к опыту украинских экономических преобразований за более чем 20-летний период развития страны.

Накануне реформ

Предпосылки для развития Украины в качестве независимого государства оцениваются неоднозначно. Наряду с благоприятными ресурсными характеристиками, развитым многоотраслевым хозяйством и высоким научно-техническим потенциалом республиканская экономика унаследовала «утяжеленную» и энергоемкую структуру промышленности, с высокой долей отраслей ТЭК, ВПК, черной и цветной металлургии, химических производств, которые сильно зависели от поставок энергоресурсов извне. Почти 80% конечной продукции невозможно было произвести без кооперации с предприятиями других республик, прежде всего России, и без крупных государственных заказов. Это затруднило в последующем адаптацию Украины к рыночным условиям и самостоятельному включению страны в международное разделение труда. Особенности рыночного старта Украины — в сочетании с ошибками в экономической политике руководства страны и взятым курсом на резкую переориентацию внешних связей, на скорейший отрыв от России и «цивилизованный развод» в рамках СНГ — определили ход дальнейших реформ и их неоднозначные итоги.

В 1992–1994 годах руководство Украины опасалось начинать реформы в экономике, учитывая негативные последствия «шоковой терапии» в России. При президенте Леониде Кравчуке преобладала идеология постепенно-эволюционных реформ (так называемая «градуалистская» теория), допускавшая сильное вмешательство государства в экономику ради сохранения национального производства и социальной защиты. Однако на практике господдержка неэффективных производств через дотации и льготные кредиты желаемого результата не дала. Объем промышленной продукции в пересчете на мировые цены сократился к 1994 году в 2,5 раза по сравнению с 1990 годом, а сельскохозяйственной — на 30%. Дефицит госбюджета Украины в 1992 году составлял 12,2% от ВВП, в 1993-м — 6,5%, в 1994-м — 10,5%. Потребительские цены только в 1992 году выросли в 33,5 раза, а в 1993-м — более чем в 47 раз. Реальная зарплата в 1994 году не достигала и трети от уровня 1990 года.

К концу 1994 года страна оказалась в глубоком кризисе, получив гиперинфляцию и спад производства вместо ожидавшейся внутренней стабильности. «Встроенность» в единый хозяйственный комплекс бывшего СССР не позволила сохранить в республике внутреннюю стабильность в условиях обвальной дезинтеграции межреспубликанских связей и распада рублевой зоны. Попытки изолироваться от этих процессов введением в 1992 году собственной валюты — карбованца — результатов не дали. Партии власти удалось достичь невозможного: «создать экономическую систему, еще более неэффективную, чем командная экономика прежнего СССР». Сложная экономическая ситуация привела к смене руководства страны и вынужденному началу реформирования экономики.

Золотовалютные резервы НБУ сократились до критических размеров в $20,5 млрд (на январь 2014 года), а это — прямая угроза резкой девальвации гривны.

кредиты. Но внутренние возможности Украины для устойчивой стабилизации курса национальной валюты и снижения инфляции чисто финансовыми инструментами оказались более ограниченными, чем в России. Финансовая стабилизация на Украине во второй половине 1990-х годов была краткосрочной и неустойчивой. Ее достижение автоматически не обеспечило условий для дальнейшего роста в экономике. Из-за денежного дефицита промышленное и сельскохозяйственное производство пришло в упадок,

С сентября 1996 года Украина перешла на новую, конвертируемую национальную валюту — гривну, привязанную к доллару.

Рецепты МВФ: краткосрочная стабилизация

Радикальные рыночные реформы активно развернулись в 1995–1996 годах. Их началом считается провозглашение новым президентом Леонидом Кучмой «Программы радикальных экономических реформ на Украине» (октябрь 1994 года). Главным их содержанием на том этапе была финансовая стабилизация и либерализация экономики методами жесткой денежно-кредитной политики, что позволило выйти из спирали гиперинфляции. Ведущую роль на этом этапе реформ приобрел Нацбанк Украины (НБУ), а его руководитель Виктор Ющенко, банкир, прошедший хорошую профессиональную подготовку на Западе, стал по существу вторым политическим лицом в стране после президента. Первые результаты сказались уже через год: бюджетный дефицит сократился до 7,9% (1995 год), а затем — до 4,6% (1996); темпы инфляции снизились с 14,4% в месяц (в среднем за 1994 год) до 9,1% в месяц (1995) и 2,1% (1996). Проведенные стабилизационные меры позволили провести денежную реформу. С сентября 1996 года Украина перешла на новую, конвертируемую национальную валюту — гривну, изначально привязанную к доллару, а 1996 год вошел в историю Украины как Год гривны.

Методы украинских реформ в 1995–1996 годах повторили российский опыт 1992–1993 годов. В обоих случаях действия властей направлялись и контролировались со стороны МВФ и опирались на его стабилизационные накапливались неплатежи и задолженности, деградировали товарно-денежные отношения, повсеместно практиковался бартер. Отмечался резкий рост теневого сектора (неформальной экономики). Эти же негативные тенденции были характерны и для России. Экономическая база под национальными валютами в обеих странах разрушалась.

Кризис–1998

В 1997–1998 годах на первый план вышла проблема дефицита госбюджета, которую пытались решить за счет внешних валютных займов, рассматривая их как «неэмиссионные» источники. Их размеры начали год от года нарастать. Параллельно наращивался внутренний гос-долг: широкое развитие на Украине получили облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) — аналог российских государственных казначейских обязательств (ГКО). Эти ценные бумаги стали основным источником финансирования бюджетного дефицита. Доходность ОВГЗ в краткосрочном плане была высокой, и потому их рынок быстро расширялся за счет нерезидентов — иностранных инвесторов, преследовавших при покупке исключительно спекулятивные цели.

Распространившаяся на Украине практика заимствований на внешнем и внутреннем рынках привела к новому всплеску инфляции в 1997–1998 годах и фактической девальвации гривны. Однако, по рекомендациям МВФ, курс нацвалюты к доллару колебался в узком валютном коридоре, что было выгодно спекулянтам, скупавшим

VOSTOCK-PHOTO/REUTERS

VOSTOCK-PHOTO/REUTERS

PHOTOXPRESS

PHOTOXPRESS

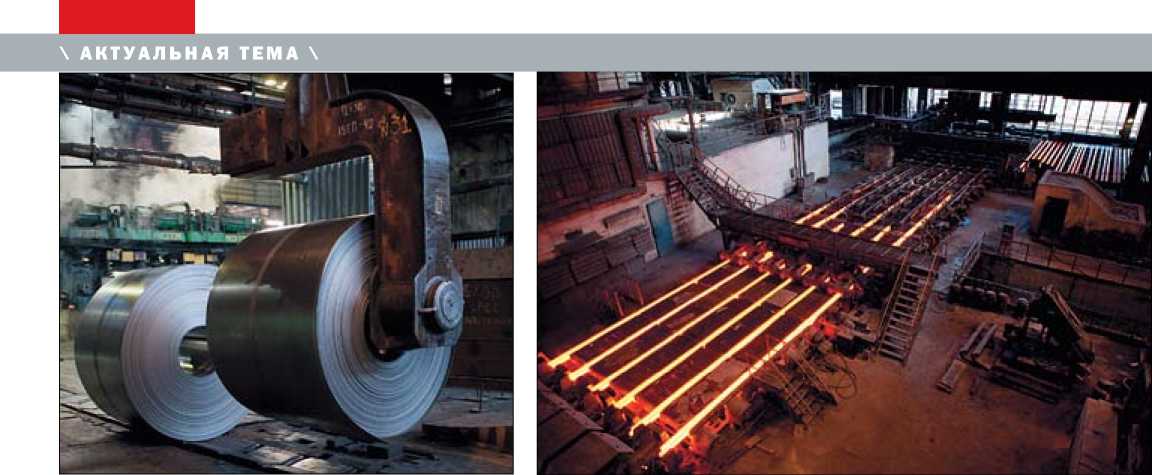

За годы экономического спада (1991–1999) металлургическая отрасль стала главной экспортной отраслью: на сталь и металлопрокатные изделия приходилось более 40% от общего объема страны. На фото: Мариупольский металлургический комбинат (слева) и Енакиевский металлургический завод.

ОВГЗ. Такие несоответствия в экономике могли удерживаться недолго, и произошел закономерный обвал.

Финансовый кризис 1998–1999 годов, начавшийся на азиатских рынках, а затем распространившийся на Россию и страны СНГ, привел к девальвации сначала рубля, а потом и гривны. С 17 августа по 1 октября 1998 года обменный курс рубля снизился на 15%, а курс гривны к доллару США за то же время — на 59%. Обвал в России начался раньше и пошел круче потому, что в ее экономике слишком сильно был «надут пузырь» портфельных инвестиций, а присутствие иностранных инвесторов в сегменте ГКО было очень существенным, тогда как на Украине всего 16% рынка ОВГЗ к августу 1998 года было представлено нерезидентами.

Дефолт и кризис в России дал мощный внешний толчок развитию отрицательных тенденций, ранее проявлявшихся во внутриэкономическом развитии Украины. Это объясняется существенной зависимостью торгового и платежного баланса страны от двусторонних связей с Россией, меньшей, но достаточно чувствительной взаимозависимостью в области финансовых и валютных рынков обеих стран и сравнительно слабой на тот момент, но растущей сферой взаимных интересов в инвестиционном секторе. Финансовый кризис на Украине закончился экономическим спадом, девальвацией национальной валюты, оттоком из страны средств нерезидентов, но в то же время и созданием запаса ценовой конкурентоспособности экспортного сектора в результате девальвации гривны.

Металлургия — главная экспортная отрасль

Период трансформационного спада, связанный с системными преобразованиями, оказался на Украине чрезвычайно затяжным (1991–1999) и весьма болезненным для экономики и населения страны. Среднегодовые темпы роста ВВП в 1991–1998 годах были отрицательными. Объем промышленной продукции к концу 1999 года составлял (в сопоставимых ценах) чуть более ¼ от объемов 1990 года.

Непоследовательное и половинчатое проведение экономических преобразований, а также сильный шок от разрыва хозяйственных связей с другими союзными республиками и последствия российского дефолта отбросили экономику страны на многие годы назад.

За годы экономического спада в украинской промышленности произошли серьезные сдвиги, основные деформации только усилились, а угроза структурной деградации экономики приобрела явные очертания. Вырос удельный вес черной металлургии (в 2 раза) и отраслей ТЭК (в 1,5 раза). Металлургическая отрасль стала главной экспортной и валютообразующей отраслью: на сталь и металлопрокатные изделия приходилось более 40% от общего объема экспорта страны. На этом фоне доля машиностроения и металлообработки упала примерно в 2,5 раза (по разным методикам подсчета — до 9,4–13,2% в 2000 году против 30% в 1990-м).

Укрепление ФПГ: курс на евроинтеграцию

Только к 2000 году экономика Украины перешла в фазу восстановительного роста, продолжавшегося примерно до 2007 года, когда ВВП ежегодно увеличивался в среднем на 7%. Тем не менее реальный объем ВВП так и не достиг дореформенного показателя (всего 57,9% от уровня 1990 года). В регионе СНГ этот показатель в 2006 году был таким же низким только в Грузии (58,7%) и Молдавии (48,6%). Но падение экономик Грузии и Молдавии во многом объяснялось тем, что эти страны пережили масштабные вооруженные конфликты и де-факто утратили часть территорий и промышленного потенциала. Украинский спад был вызван исключительно внутренними проблемами реформирования и структурными особенностями.

Основными драйверами роста экономики стали: растущий экспорт украинской продукции после девальвации гривны и благодаря хорошей конъюнктуре внешних рынков (выросли мировые цены на металлы, удобрения и др.); рост экономики в России, кооперация с которой в тот период заметно наладилась, в том числе по поставкам давальческого сырья на приватизированные предприятия; рост ПИИ. В 2000–2002 годах Украина развернула широкомасштабную приватизацию крупной промышленности с участием стратегических инвесторов, и это привлекло российский и западный бизнес. Тогда же

PHOTOXPRESS

ME-EU XIII Summit-------- UKRAINE-EU Kyiv 2009 XIII Саміт------- УКРАІНА-ӨС КиТв 2009 ME-EU ку>. mot ME-EU Kyiv TOOT , . . _ . UKRAINE-E. UKRAINE ^

"n*

XMSuwrN—

€C UKRAIN .2000 I »*tr------ ’AIHA-eC Me TOOT XeSuewrtr — : UKRAIN I .PAIHA-GC Me 2000 —• XBfemmfl — ec UKRAIN »00 ^—j—-— Брюссель не готов оплачивать стремление Украины к евроинтеграции. ине всего лишь евроориентацию. Сначала этот курс реализовывался как европейская политика соседства, а с 2009 года — как сотрудничество в проекте «Восточное партнерство», где Украине предлагается политическая ассоциация с ЕС и подготовка к евроинтеграции без полноправного членства. Такая внешняя политика вынуждает Украину реформировать национальное законодательство по образцу ЕС и подстраиваться под европейские нормы и стандарты в экономике. Это нужно прежде всего европейским инвесторам для защиты своих финансово-экономических интересов и для гарантий сохранности инвестиций в Украину (при этом ЕС отнюдь не готов к крупным финансовым вливаниям) и другие страны Восточной Европы. Реформирование экономики Украины после 2005 года во многом шло по согласованному между Киевом и Брюсселем плану действий «Украина–ЕС». В соответствии с ним Украина прошла ряд намеченных вех: в 2005 году получила официальный статус страны с рыночной экономикой; в 2008 году вступила в ВТО Слева направо: председатель Европейского совета — премьер-министр Швеции Фредерик Райн-фельдт, президент Украины в 2005–2010 годах Виктор Ющенко и председатель Европейской комиссии Жозэ Мануэл Баррозу на саммите Украина–ЕС в декабре 2009 года. ускорилось формирование фондового рынка, развивалась банковская система. Относительно благополучный этап развития экономики в 2000–2003 годах базировался, среди прочего, на российской финансовой подпитке. Она выражалась в реструктуризации старых долгов, выдаче новых кредитов, в практике субсидирования — за счет льготных цен на энергоносители и бартерной оплаты по схеме «газ за транзит». Последняя была чрезвычайно выгодна для Украины, но способствовала формированию крупных теневых капиталов, как на Украине, так и в России. Многие известные сегодня украинские олигархи, в том числе «экспортно ориентированные», заработавшие капиталы на вывозе дешевой металлургической и химической продукции в Европу и Китай, «выросли», как правило, на дешевом российском газе. Экономическая политика Леонида Кучмы во второй срок его президентства (декабрь 1999 — ноябрь 2004 года) проводилась в интересах финансово-промышленных групп, укрепившихся на Украине в начале 2000-х годов. Их возросшее влияние на украинскую власть и конкуренция с российским бизнесом на Украине в 2001–2004 годах, помимо внешних геополитических факторов, во многом определили дальнейший курс страны на евроинтеграцию и неучастие в российских проектах реинтеграции на постсоветском пространстве. Ловушка завышенных ожиданий После «оранжевой революции» 2005 года и заметного ухудшения межгосударственных отношений с Россией ориентация Украины на Запад и риторика «европейского выбора» только укрепились. При Викторе Ющенко от ЕС ждали крупных капиталовложений, надеясь на то, что Украина повторит путь стран Центральной и Восточной Европы и Балтии, став сначала ассоциированным, а потом полноправным членом Евросоюза. Но страна попала в ловушку завышенных ожиданий. Вместо евроинтеграции Брюссель предложил Укра- на крайне невыгодных для себя условиях, но главное — опередив в этом Россию, а затем начала подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, главным экономическим содержанием которого является Договор об углубленной и расширенной зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Так европейская ориентация, как главный внешнеполитический вектор развития страны, определила основные направления и методы дальнейших реформ. Украинское правительство, начиная с 2005 года, практически лишено маневра в действиях, так как зависит от внешних обязательств, взятых на себя перед странами — членами ВТО, западными кредиторами (МВФ, ЕБРР) и непосредственно перед ЕС в плане конвергенции институциональной среды. В предкризисные годы (2005–2008) в экономике Украины накапливались серьезные макроэкономические и финансовые риски. В страну устремились западные банки, стимулировавшие внутренний спрос и импорт, наблюдался бум на рынке потребительского кредитования; соответственно отмечался быстрый рост объема внешних заимствований при росте доли «плохих» кредитов. Ухудшилось сальдо внешнеторгового баланса, вырос дефицит счета текущих операций. Экономический рост на 80–90% определялся внешними заимствованиями, как государственными, так и корпоративными. Денежно-кредитная и бюджетная политика, хотя и способствовала повышению уровня жизни населения, имела нездоровую финансовую основу, страна непродуктивно тратила средства на потребление, что вело к росту инфляции. Модернизация и инновационное обновление экономики в массовом масштабе не осуществлялись. Фиксированный курс гривны В 2008–2009 годах Украину накрыло волной мирового финансово-экономического кризиса. Страна с низкой конкурентоспособностью экономики в полной мере испытала на себе его последствия. ВВП упал в 2009 году на 15%, промышленное производство — почти на 22%, PHOTOXPRESS за поставки российского газа. Дополнительно ситуацию усугубляла внутриполитическая нестабильность, частая смена правительств при Викторе Ющенко, перманентное нахождение страны в ожидании очередных парламентских, а потом президентских выборов. Кратковременное посткризисное восстановление экономики в 2010–2011 годах было неустойчивым и сменилось спадом. Жизнь в долг С конца 2012 года экономика Украины сползает в рецессию и погружается в долговую яму. В 2012 году рост реального ВВП составил всего 0,2%, что можно считать статистической погрешностью, хотя украинские власти ожидали показатель 3,9%. Промышленное производство упало на 1,8% после роста на 7,6% годом ранее. По итогам 2013 года рост ВВП был нулевым, и признаков перелома ситуации не видно: динамика в промышленности остается отрицательной, а фундаментальные факторы ее изменения — структурная перестройка и модернизация, рост конкурентоспособности обрабатывающих отраслей, приток инвестиций — отсутствуют. Украина все последние годы живет в долг. За 2013 год прямой и гарантированный государством долг вырос до $73 млрд, из которых $37,5 млрд — внешний долг, а $35,5 млрд — внутренний. Это следствие высокой зависимости от импорта при слабом экспортном потенциале. Из 94 товарных групп, с которыми страна выходит на международные рынки, сравнительные преимущества в мировой торговле она имеет только по 14 позициям, причем с 1996 году эта структура остается неизменной. Поскольку вклад внешней торговли в ВВП чрезвычайно высок, то темпы и качество экономического роста в стране сильно зависят от мировой конъюнктуры на основные экспортные товары — металлы, химические удобрения, сельскохозяйственное сырье. Внешнеторговое сальдо много лет отрицательное (в 2012 году — $16 млрд, в 2013-м — около $13 млрд). После «оранжевой революции» 2005 года ориентация Украины на Запад и риторика «европейского выбора» укрепились. На фото: митинг на Майдане Незалежности, 2004 год. экспорт снизился на 40%, импортные операции сократились на 46%, курс валюты был девальвирован с 5 до 8 грн/$1. Это — худший результат среди стран СНГ. К нему привели высокая зависимость от внешнего финансирования и перегрев экономики в предкризисные годы, а непосредственно на острой фазе кризиса — несогласованность в политике монетарных и бюджетных властей. Острый кризис в банковской сфере был вызван не только кредитной экспансией зарубежных банков в предыдущие годы, но и ошибочной политикой фиксированного курса гривны. Сильно пострадала от кризиса и российско-украинская торговля: в 2009 году оборот сократился на 42,3% по сравнению с 2008 годом и составил всего $22 млрд. Украина отказывалась платить Дефицит во внешней торговле не компенсируется положительными статьями в платежном балансе. Так, приток ПИИ не превышает $5,5 млрд инвестиций в год, а денежные переводы украинских граждан, работающих за границей («заробитчане»), приносят еще около $5 млрд. При этом необходимо финансировать дефицит госбюджета и обслуживать взятые ранее кредиты. В 2014 году Украине потребуется $17,4 млрд на выплаты по внешним обязательствам. Закономерно, что золотовалютные резервы НБУ сократились до критических размеров в $20,5 млрд (на январь 2014 года), а это — прямая угроза резкой девальвации гривны.

Незадолго до своей отставки

Николай Азаров

заявлял, что МВФ потребовал от Украины девальвировать нацвалюту до 12–16 грн/$1 (с уровня в 8 грн).

В 2014 году Украине потребуется $17,4 млрд на выплаты по внешним обязательствам. Без новых внешних заимствований украинская экономика, подсевшая на «кредитную иглу», развиваться не может. В истекшем году украинское правительство рассчитывало на новые кредиты МВФ в размере $15 млрд под низкую ставку и упорно добивалось снижения цены на российский газ. РИА «НОВОСТИ» Президент Украины Виктор Янукович (второй справа) на встрече с экспрезидентами страны Виктором Ющенко (справа), Леонидом Кучмой и Леонидом Кравчуком (слева направо) в Киеве в феврале 2011 года. МВФ, однако, не спешит выделять кредит, ставя жесткие требования по сокращению дефицита госбюджета за счет расходов на социальные нужды, повышению тарифов в ЖКХ, цен на газ для населения — на что, естественно, власти не готовы были идти, опасаясь социального взрыва. Скидку на газ Россия обуславливала вхождением Украины в Таможенный союз (ТС) и Единое экономическое пространство (ЕЭП), но эти условия приняты не были. Договоренности, достигнутые в конце 2013 года на двустороннем уровне, касаются снижения цен Газпрома для Украины только на первое полугодие 2014 года, а выделение обещанного со стороны РФ кредита на сумму $15 млрд пока заморожено, до формирования нового правительства в Киеве и прояснения его внешнеполитического курса. Несмотря на поступивший первый транш от России на счета НБУ — $3 млрд в конце декабря 2013 года — и привлеченные Минфином Украины еще $806 млн на внутреннем рынке, золотовалютные резервы упали до рекордно низкого уровня.

Евросоюз готов был бы предоставить Украине макроэкономическую помощь в размере всего €610 млн, но при условии достижения страной соглашения с МВФ и подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. В целом же Брюссель не готов оплачивать стремление Украины к евроинтеграции. «Наше большое предложение для Украины — это само соглашение. Мы предлагаем доступ на крупнейший рынок в мире, каковым является внутренний рынок ЕС», — заявлял

председатель Еврокомиссии Ж.М. Баррозу

.

В нынешней критической ситуации, которая намного хуже на Украине, чем накануне мирового кризиса 1 Акт о независимости Украины был провозглашен в Киеве 24 августа 1991 года. Общенациональный референдум о независимости состоялся 1 декабря 1991 года. С этого момента Республика Украина юридически начала отсчет в качестве нового независимого государства, вышедшего из состава СССР. Россия признала независимость Украины 4 декабря 1991 года, а дипломатические отношения между двумя странами были установлены 14 февраля 1992 года.

2 Материалы международной конференции «Общество в переходном периоде: опыт рыночного реформирования для Украины». Киев, май 1994.

3 Например, в 1997 году инфляция была равна 111% (в годовом исчислении, если брать по индексу потребительских

цен), а с учетом задолженности по зарплате в тот же период — 263%, если же принять во внимание задолженность по облигациям внутреннего займа — то все 336%. 4 В 2010 году — $34,6 млрд, в 2011-м — $31,8 млрд, на начало 2013 года — $24,5 млрд, по данным Минфина Украины.