Путевой складень XVIII в. из Великого Новгорода

Автор: Олейников О. М.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Новое время

Статья в выпуске: 236, 2014 года.

Бесплатный доступ

В рамках системного изучения русского художественного сюжетного литья XVII - начала XX в. в научный оборот вводится датированный бронзовый трехстворчатый складень «св. Николай Праздники». Стилистика и иконография памятника рассмотрены в контексте развития русского медного литья XVII-XIX в., что дает дополнительный материал для традиционного объединения по центрам литья территориально рассеянных памятников с одинаковыми стилистическими особенностями.

Великий новгород, медное художественное литье xviii в, складни, путевой иконостас, иконография, старообрядцы

Короткий адрес: https://sciup.org/14328090

IDR: 14328090

Текст научной статьи Путевой складень XVIII в. из Великого Новгорода

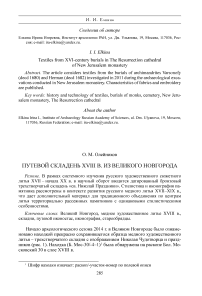

Начало археологического сезона 2014 г. в Великом Новгороде было ознаменовано находкой прекрасно сохранившегося образца медного художественного литья – трехстворчатого складня с изображением Николая Чудотворца и праздников (рис. 1). Находка (Б. Мос-30/-4–1) 1 была обнаружена на раскопе Бол. Московский 30 в слое XVIII в.

Рис. 1. Бронзовый трехстворчатый складень XVIII в. из Великого Новгорода

На центральной створке – поясное изображение святителя Николая с закрытым Евангелием. Сверху размещены небольшие фигуры Иисуса Христа с Евангелием и Пресвятой Богородицы с омофором. Створка увенчана неподвижным оглавием (кокошником) с изображением Спаса Нерукотворного на убрусе с завязанными сверху углами и спускающимися вниз складками. В центре огла-вия – схематическое изображение Троицы Ветхозаветной (три Ангела, символизирующие три ипостаси Божества, сидят за столом с приготовленной трапезой), по бокам оглавия изображены два шестикрылых Серафима.

На боковых створках складня размещены четыре композиции двунадесятых праздников: Вход Господень в Иерусалим, Сретение, Воскресение Господне (Сошествие во ад) и Вознесение. Тыльная сторона триптиха обработана напильником («лишненая»).

Складень закрывается встык, тем самым напоминая подобие Царских врат, закрывающих вход в алтарь Церкви. Створки профилированные, с хорошо читаемыми надписями. Боковые имеют прямоугольную форму (2,8×5,6 см), центральная створка близка к квадрату (5,2×5,5 см).

Средник с оглавием и боковые створки отливались по отдельности и крепились простым шарниром: стрежень боковой створки устанавливался в пазы шайбы на оси средника с возможностью поворота. Вес складня 81 г, размеры с оглавием в раскрытом виде 10,4×9,2 см, в сложенном – 5,2×9,2 см; толщина створок 0,15–0,2 см, высота бортика центральной створки 0,3 см.

Сюжетная формула складня тщательно проработана и композиционно выстроена.

Иконографический извод изображения Николая Угодника на центральной створке напоминает о чудесной помощи Господа и Пресвятой Богородицы святителю. Сохранилось предание, что на Первом Вселенском Соборе святитель Николай обличал ереси Ария так страстно, что в пылу полемики ударил еретика по щеке. Отцы собора сочли поступок святителя дерзновенным и недостойным архиепископа. Они лишили святителя Николая знаков архиерейского достоинства, отобрав Евангелие и омофор, а самого заключили в башню. И только после того, как влиятельным участникам собора сам Христос и Богородица указали на неправильность их решения, явившись во сне, где Господь подал святителю Николаю Евангелие, а Пречистая Богородица возложила омофор, Николаю Чудотворцу возвратили прежний сан и почтили как великого угодника Божия (Житие и чудеса… С. 58–59).

Тип поясного изображения святителя Николая с благословляющей правой рукой и закрытым Евангелием в левой принадлежит к числу наиболее распространенных в византийском и древнерусском искусстве. Евангелие в руках напоминает верующим христианам о том, что Николай Чудотворец не забывает о них и, пребывая в Небесных Обителях, продолжает по молитвам верующих творить добро и давать напутствие людям, созерцая свыше жизнь человеческую.

На боковых створках попарно изображены четыре евангельских сюжета. Иконография этих рельефов отличается малочисленностью сюжетных деталей и изобразительной сдержанностью.

На рельефе «Входа Господня в Иерусалим» Спаситель изображен восседающим на осле. За Христом шествуют апостолы. Справа, на фоне стены Иерусалима, изображены жители столицы Иудеи, вышедшие встречать Спасителя. Характерная деталь – Спаситель обернулся к апостолам. Такая иконография появилась в палеологовскую эпоху и получила широкое распространение в русском искусстве XV столетия.

Рельеф «Сретение Господне» представляет собой симметричную композицию на фоне престола. Богоматерь и Иосиф изображены в движении слева направо, Симеон Богоприимец и пророчица Анна – справа налево. В такой иконографии отражен богословский смысл праздника – встреча Ветхого и Нового Заветов.

На рельефе «Воскресение Христово» Христос протягивает руку Адаму, выводя вместе с ним из ада души всех находящихся там грешников. Этот извод соответствует каноническому типу, отражающему традиционное учение о победе Христа над смертью, воскрешении Им мертвых и изведении их из ада.

В православной иконописи сюжет «Сошествие Христа во ад» является одновременно изображением Воскресения Христова. Момент Воскресения оказался скрыт от человеческого глаза: жены-мироносицы обнаружили пустой гроб с остатками ткани, в которую было завернуто тело Христа. Поэтому классическая византийская иконография знала только два образа Воскресения: «Явление

Ангела женам-мироносицам» и «Сошествие во ад». Эти типы утвердились и в русской иконописи, причем до конца XVIII в. в медном литье Воскресение Христово воплощалось только в виде «Сошествие во ад» ( Воробьев , 2008).

Иконография рельефа «Вознесения» также традиционна: в центре Богородица с молитвенно поднятыми руками (Оранта), образ особенно чтимый в Новгороде, справа и слева – апостолы, изображенные в рост. Возносящийся Христос заключен в мандорлу (миндалевидное сияние), которую поддерживают Ангелы. Важная деталь – Христос изображен сидящим (хотя престола не видно), по сути это Спас Пантократор, Вседержитель.

Художественное литье в русской традиции на всех этапах своего развития было неразрывно связано с иконописью, откуда заимствовало сюжеты и иконографию. Церковная живопись заменяла Писание для безграмотных ( Буслаев, 1910. С. 214).

Появление складней связано с темой иконостаса, который является самой заметной и необходимой частью православного храма. Это символ земной Церкви, состоящей из живущих на земле верующих людей и Церкви Небесной, в которую входят прославленные Богом святые. Наличие иконостаса в православном храме обусловлено учением о том, что Церковь является необходимым условием спасения. Человек может спастись только как часть Церкви. Однако иконостас, который является образом и символом Церкви, присутствует не только в храме.

Русскому человеку часто приходилось быть путешественником. Воину, страннику, беженцу, пленнику, узнику часто приходилось молиться вне храма. Поэтому наряду с путевыми иконами, маленькими образками, начиная с самых древних времен появляются складни, которые служили путевыми иконостасами. Эти святыни были самыми удобными для перенесения, прочные и дешевые ( Буслаев , 1990. С. 360–361). По свидетельству антиохийского патриарха Макария, посетившего Россию в 1655 г., «у всех ратников без исключения непременно имеется на груди красивый образ в виде тройного складня, с которым он никогда не расстается и, где бы ни остановился, ставит его на видном месте и поклоняется ему. Таков их обычай…» ( Алеппский , 1898. С. 136). Путевые иконостасы появились задолго до раскола. В новгородском епархиальном древ-нехранилище находился датированный 1628 г. складень «медный из 10 створок, изображающий иконостас: сверху – пророки, ниже – двунадесятые праздники, внизу – святители» ( Перетц , 1933. С. 33).

Случайность тематики в металлопластике почти исключена: выбор сюжетов определялся, как правило, конкретной причиной ( Пуцко , 1993. С. 22). В таком контексте становится понятен выбор для складней иконографических сюжетов и святых. Русский человек находился в доверительных отношениях и с Христом, и с Божией Матерью. Но ближе всего к нему были святые «практического назначения». Из сотен имен мучеников и святителей, входящих в святцы, в литье воплощаются не более двух десятков. Чаще всего встречаются литые изображения Николая Чудотворца – покровителя путешественников, самого почитаемого на Руси святого.

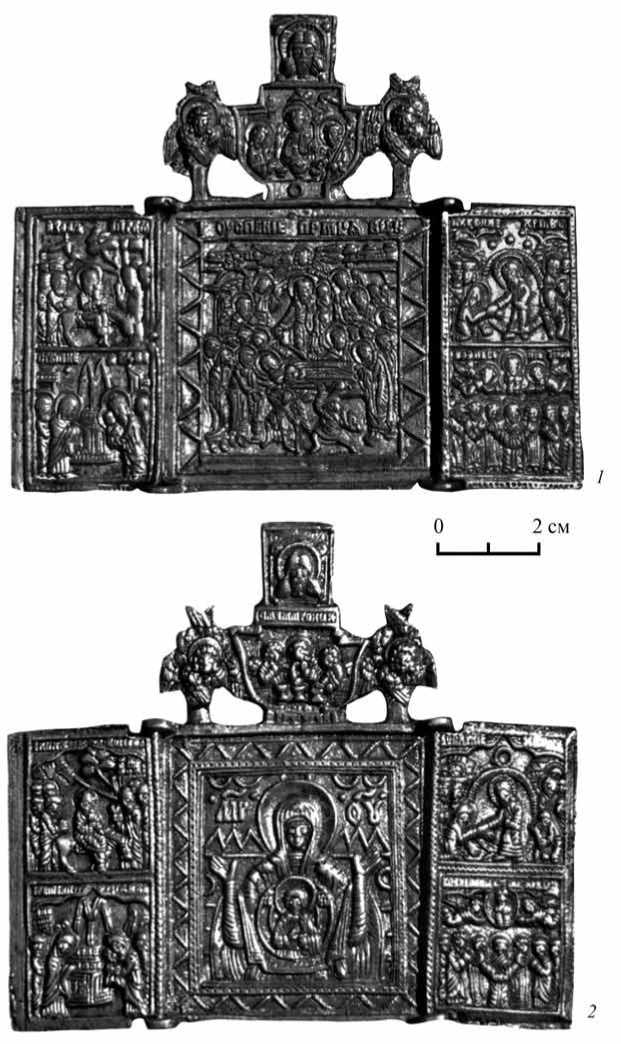

Новгородский триптих аналогичен складням XVIII в. «Богоматерь Знамение» и «Успение Богородицы» из экспозиции НГОМЗ (рис. 2, 1 , 2 ), а также «Св. Никола Чудотворец с избранными святыми» из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева (ЦМиАР).

Рис. 2. Бронзовые трехстворчатые складни XVIII в.:

1 – «Успение. Праздники». (НГОМЗ); 2 – «Богоматерь Знамение. Праздники» (НГОМЗ)

Боковые створки этих складней оформлены абсолютно аналогичными парными композициями четырех праздников под килевидными арками (Вход в Иерусалим и Сретение – на левой створке, Сошествие во ад и Вознесение – на правой). Центральная створка, увенчанная кокошником, имеет типы изображений: Богоматерь Знамение, Успение Богородицы (НГОМЗ) и Св. Никола с высоко поднятым восьмиконечным крестом в правой руке (ЦМиАР) ( Гармина , 2005. С. 50, 55, 58–59; Русское медное литье. С. 184, рис. 32).

Используя возможность повторных воспроизведений оригинала и комбинируя отдельно существующие клейма, мастер имел свободу в выборе вариаций для отливаемых изделий 2. Это позволяет предположить изготовление этих складней в одной мастерской. Стилевое единство, цельность всех створок модели, наличие комплектов рельефов позволяли создавать различные типы праздничной иконографии ( Винокурова , 1993. С. 38).

В качестве примеров возможных комбинаций использования отдельных рельефов можно привести трехстворчатый складень XVIII в. «Спас Смоленский и избранные святые» (ЦМиАР), где использована модель кокошника с изображением Святой Троицы, Спаса Нерукотворного и Серафимов, а также средник трехстворчатого складня XIX в. «София Премудрость Божия» (ЦМиАР), где Серафимы отсутствуют (Русское медное литье. С. 186, рис. 37). Парные изображение боковых створок находят аналогии на трехстворчатых складнях XVIII в. «Богоматерь Знамение. Праздники» (НГОМЗ), на триптихе с эмалью «Богоматерь Всех Скорбящих Радость. Праздники» (НГОМЗ), «Успение. Праздники» (НГОМЗ, ЦМиАР), «Иоанн Богослов в молчании» (ЦМиАР) ( Гармина , 2005. С. 59; Гнутова, Зотова , 2000. С. 109, илл. 206; Русское медное литье. С. 185, илл. 35), а также на кресте «Распятие» из собрания А. С. Уварова (Каталог собрания древностей… С. 168, табл. XVIII, 18 ).

Ремесленники часто не столько создавали новые модели, сколько в той или иной степени использовали образцы, вошедшие в употребление ранее. В качестве примера можно привести двустворчатую деревянную икону-складень середины XV в. «Похвала Богоматери» (Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль»), на внутренних створках которой под килевидными арками изображены двунадесятые праздники ( Николаева , 1968. Илл. 75, 76).

Литье, утвердившееся в русском церковном искусстве в домонгольскую эпоху, на рубеже XVII–XVIII столетий пережило второе рождение – оно становится монопольным представителем древнерусского мелкого рельефа, вытесняя резную пластику (Винокурова, 1989. С. 1). После правительственных указов от 31 августа 1722 г. «О воспрещении употреблять в церквах и частных домах резные и отливные иконы» и от 31 января 1723 г. «О запрещении иметь в приходских церквах иконы частных лиц; также выливать и продавать в рядах священные изображения из меди и олова», медное литье стало нелегальным (Собрание постановлений… С. 60; Полное собрание постановлений… С. 31–32). В это время изготовление литых икон и складней стало достоянием почти исключительно старообрядцев, которые меднолитые складни и иконы почитали особо, считая, что они прошли «очищение» огнем (Воробьев, 2008).

Фактически, со второй половины XVII в. защитниками византийского и древнерусского канона в иконописи стали старообрядцы, которые, собирая «дораскольные» иконы, ориентировались на древние образцы.

После реформ патриарха Никона во второй половине XVII в., вызвавших резкий протест со стороны различных слоев населения, часть последователей старого обряда, подвергаясь правительственным гонениям, уехало на Север, где и возникли литейные мастерские. Однако традиции и профессиональный опыт сохранялись. Одним из крупнейших центров по производству медного культового литья на протяжении всего XVIII в. и первой половины XIX в. был знаменитый Выговский или Данилов монастырь, основанный в 1695 г. на р. Выге в Олонецкой губернии ( Булгаков , 1994. С. 63). В 1730–1740 гг. в числе выговских медников, которые «льют створы» были новгородцы: посадский человек Василий Евстратов с племянником своим, посадский человек же Василий Петров сын Лобков, а также некто Горбун, мастера Мартынов, Михайлов ( Винокурова, Молчанова, Петрова , 1994. С. 37).

Изделия этих мастерских, известные в отечественной историографии как «поморские», первоначально удовлетворяли только внутренние потребности. Позднее производство приобрело размах, и продукция пошла на рынок. Наряду с работами выгорецких и других северных мастерских, в конце XVIII в. появляются «гуслицкие» и «загарские» литейные изделия – продукция погостов Богородицкого уезда Московской губернии, ставшего поставщиком литых изделий для всей России. Благодаря таланту поморских, московских, гуслицких, загарских и владимирских мастеров медное литье получило массовое распространение на всех территории России. Православные люди, не думавшие о расколе, привозили с ярмарок старообрядческие литые иконы и складни. Притягательной силой обладала не только дешевизна, но и своеобразная архаическая эстетика, в которой древность служила подтверждением истинности образа.

Стилистические особенности упомянутых складней НГОМЗ и ЦМиАР аналогичны новгородскому триптиху и не противоречат стратиграфической датировке XVIII в.

Определенность формы, устойчивость иконографических схем и систем орнаментации, а также наличие вариантов в оформлении центральной створки при общей тождественности изделий, дают основание отнести триптихи «Богоматерь Знамение» и «Успение Богородицы» из экспозиции НГОМЗ и ЦМиАР, «Св. Никола Чудотворец с избранными святыми» из собрания ЦМиАР и складень «Николай чудотворец» из раскопа Бол. Московский 30 к единому типу складней XVIII в., изготовленных в одной мастерской.

Монопольный характер медного литья XVIII в., а также детальная трактовка композиции и пластичность моделировки фигур, свойственные ранним поморским памятникам, дает основание считать упомянутые складни возможной работой поморских мастеров.

Список литературы Путевой складень XVIII в. из Великого Новгорода

- Алеппский П., 1898. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским. М.: Унив. тип. 208 с.

- Булгаков С.В., 1994. Справочник по ересям, сектам и расколам. М.: Современник. 164 с.//Православие и современность. Электронная библиотека. URL: http://lib.eparhia-saratov.ru/books/02b/bulgakov/handbook/handbook.pdf). Дата обращения: 26.01.2015.

- Буслаев Ф.И., 1910. Сочинения Ф.И. Буслаева. Т. 2: Сочинения по археологии и истории искусства. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. СПб.: Тип. Императорской Академии Наук. 459 с.

- Буслаев Ф.И., 1990. О литературе: Исследования. Статьи. М.: Художественная литература. 511 с.

- Винокурова Э.П., 1989. Основные принципы классификации русской медной художественной пластики конца XVII-XVIII века: автореф. дисс. … канд. искусствоведения. Л.: Ленуприздат. 22 с.

- Винокурова Э.П., 1993. О типологии медной художественной пластики конца XVII-XIX века (принципы формирования научного каталога)//Русское медное литье. Вып. 1/Науч. ред. С.В. Гнутова. М.: Сол Систем. С. 34-47.

- Винокурова Э.П., Молчанова О.В., Петрова Л.А., 1994. Медная пластика//Неизвестная Россия: К 300-летию Выговской старообрядческой пустыни: каталог выставки/Авт.-сост. Э.П. Винокурова и др. М.: Государственный исторический музей. С. 37-58.

- Воробьев М., 2008. Старинный образ медный: сюжетное многообразие старообрядческого медного литья. Ч. 3//Православие и современность: Информационно-аналитический портал Саратовской и Вольской Епархии: http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/article_old_5169. Дата обращения: 26.01.2015.

- Гармина Н.В., 2005. Христианские древности: Художественный металл XI-XIX веков в собрании Новгородского музея-заповедника: путеводитель по выставке. М.: Северный паломник. 103 с.

- Гнутова С.В., Зотова Е.Я., 2000. Кресты, иконы, складни. Медное художественное литье XI -начала XX века. М.: Интербук-Бизнес. 133 с.

- Житие и чудеса Святителя Николая Чудотворца, 2001. М.: Изд. дом «Ковчег». 448 с.

- Каталог собрания древностей графа Алексея Сергеевича Уварова, 1908. Отд. VIII-IX. М.: Тип. о-ва распространения полезных книг, арендуемая В.И. Вороновым. 197 с.

- Николаева Т.В., 1968. Древнерусская мелкая пластика. М.: Советский художник. 176 с.

- Перетц В.Н., 1933. О некоторых основаниях для датировки древнерусского медного литья. Л.: Изд-во ГАИМК. 56 с. (Известия ГАИМК; вып. 73.)

- Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного вероисповедания Российской империи, 1875. Т. 3. СПб.: Синодальная тип. 471 с.

- Пуцко В.Г., 1993. О системном изучении русского художественного литья малых форм//Русское медное литье. Вып. 1/Науч. ред. С.В. Гнутова. М.: Сол Систем. С. 21-33.

- Русское медное литье, 1993. Сб. ст. Вып. 1/Науч. ред. С.В. Гнутова. М.: Сол Систем. 191 с.

- Собрание постановлений по части раскола…, 1860. Собрание постановлений по части раскола, состоявшихся по ведомству Св. Синода. Кн. 1. СПб.: Тип. Министерства внутренних дел. 75 с.