Пути достижения естественной кинематики при тотальном эндопротезировании коленного сустава

Автор: Сабаев С.С., Мусаев Д.Б., Бирюкова О.Ю.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Оригинальное исследование

Статья в выпуске: 1 (59), 2025 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Эндопротезирование коленного сустава, являясь достаточно успешной операцией, не всегда оправдывает ожидания пациентов. У значительной части из них имеются ограничение некоторых важных видов повседневной деятельности.Повышение степени удовлетворенности определяет актуальность данной публикации.Цели работы. Улучшить показатели удовлетворенности пациентов после эндопротезирования коленного сустава путем воссоздания естественной биомеханики.Материал и методы. Гипотеза о значимости операционного доступа и хирургической техники для восстановления функции легла в основу исследования.В работу вошли 164 пациента с остеоартритом III-IV степени по Kellgren-Lawrence, которым выполнено тотальная артропластика коленного сустава эндопротезом с сохранением задней крестообразной связки (Triathlon). Все пациенты были разделены на две клинические группы. В первую группу включены 85 пациентов (51,8%), которым выполнялось ТЭКС традиционной техникой механического выравнивания. Во вторую- 79 пациентов (48,2%), оперированных по разработанному нами протоколу, включавшего принципы кинематического выравнивания и технику артропластики с сохранением разгибательного аппарата и мест прикрепления связок. Мы провели сравнительную оценку послеоперационных функциональных результатов различных техник эндопротезирования коленного суставаРезультаты. Анализ результатов по шкалам OKS, WOMAK, KSS, определил лучшие показатели в основной группе, особенно на ранних сроках послеоперационного наблюдения. Хотя с увеличением периода послеоперационного наблюдения преимущество основной группы пациентов по традиционным шкалам постепенно утрачивалось. Однако шкала FJS-12 значимо показала большую удовлетворенность в основной группе.

Коленный сустав, артропластика, кинематическое выравнивание

Короткий адрес: https://sciup.org/142244702

IDR: 142244702 | УДК: 617.3 | DOI: 10.17238/2226-2016-2024-1-42-50

Текст научной статьи Пути достижения естественной кинематики при тотальном эндопротезировании коленного сустава

THE DEPARTMENT OF TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

Введение.

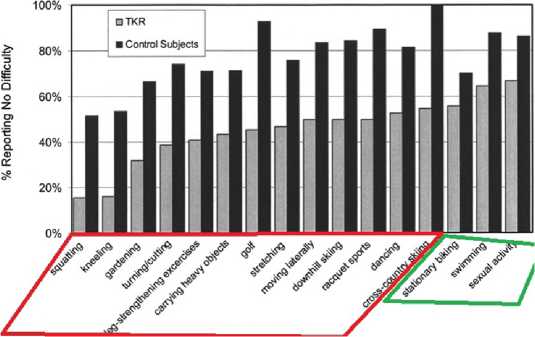

Избавление от боли, улучшение функции и восстановление активности пациентов с поздними стадиями дегенеративных изменений обуславливают успешность операции тотального эндопротезирования коленного сустава (ТЭКС). Однако около 20% пациентов после артропластики не удовлетворены результатами [1]. Значительная часть оперированных жалуются на ограничение сгибания колена, остаточные боли и затруднения в выполнении повседневных действий. В исследовании Noble с соавторами, в котором задается вопрос о возможности восстановления нормальной функции колена после эндопротезирования , показано, что при занятиях с большими биомеханическими нагрузками на коленный сустав, такие как сидение на корточках, стояние на коленях, работа в саду, авторы отмечали разницу с группой сравнения более 50% [2] ( рисунок 1). Многим из этих пациентов присваиваются высокие баллы по различным шкалам. Однако существующие оценочные средства не всегда учитывают ограничение многих видов важных для пациента активностей. Такую парадоксальность Noble назвал эффектом потолка (Сeiling effect).

Решение проблемы удовлетворенности видится наряду с выбором эндопротеза в совершенствовании техники установки. Большое значение при этом имеет малая инвазивность хирургического доступа, а также сохранность мягких тканей и бережное отношение к ним.

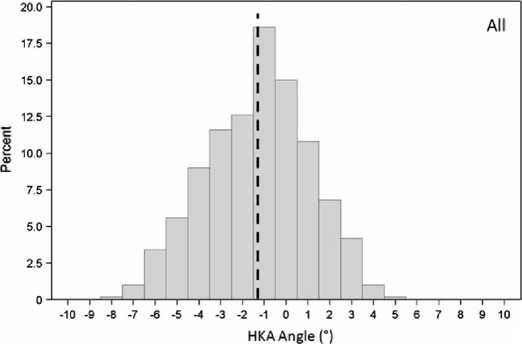

В настоящее время совершенствование дизайна эндопротезов уже мало влияет на улучшение функциональных результатов. Тогда стоит обратить внимание не на то, что мы устанавливаем, а на то, как мы устанавливаем [3]. В последние годы появилось большое количество работ, критикующих господствующую в течение 50 лет технику механического выравнивания [4]. В 2011 году была опубликована статья бельгийских исследователей Johan Bellemans и William Colyn, удостоенная премии Ranawat. Они показали большой разброс значений бедренно-колено-голеностопного угла (HKA) у людей. При этом среднее значение этого угла на 500 коленях составило 1,3 градуса варусного отклонения. Тем самым они поставили под сомнение рутинное применение техники нейтрального механического выравнивания для всех пациентов [5] (рисунок 2).

Рисунок 1 - Сравнение способности выполнения функции без затруднений у пациентов, перенесших ТЭКС с группой сравнения (по Noble с соавторами).

Рисунок 2 - Распределение значений HKA для 500 исследованных коленей (по J. Bellemans с соавт.).

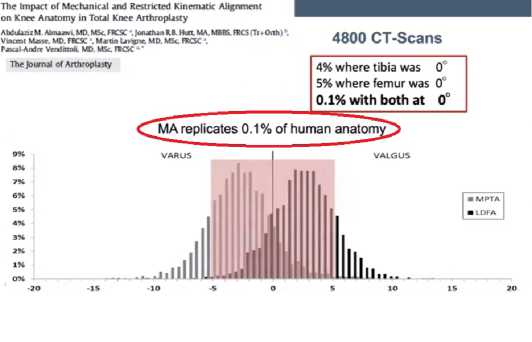

Другая, более поздняя работа показала на сериях КТ здоровых колен, что только у 4 % проксимальный внутренний угол большеберцовой кости (MPTA) и у 5 % дистальный наружный угол бедра (LDFA) имеют нейтральные вальгус-варусные значения, и всего лишь 0,1% случаев имели нейтральное значение и на бедре, и на голени. Таким образом, механическое выравнивание воспроизводит естественную анатомию только у 0,1% людей [6] (рисунок 3).

Рисунок 3 - Механическое выравнивание воспроизводит естественную анатомию только в 0,1% случаев (по A. Almaawi с соавт.).

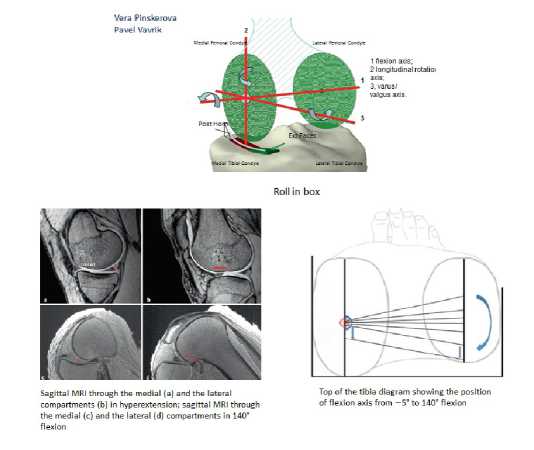

Исследователи Vera Pinskerova и Pavel Vavrik изучили анатомию коленного сустава в движении и назвали её четырехмерной анатомией (три плоскости+время). По их данным процесс сгибания происходит одновременно с ротацией внутреннего и качением наружного мыщелков бедра по трем осям: собственно ось сгибания, варус-вальгусная ось и продольная ось. Благодаря этому возникла теория Roll in box. Сагитальные МРТ срезы подтвердили различие движения во внутреннем и наружном отделах (рисунок 4).

Рисунок 4 - Четырехмерная анатомия коленного сустава.

На основе этого Howell SM предложил альтернативную механическому выравниванию концепцию - концепцию кинематического выравнивания (КВ) [7]. Эта техника предполагает воссоздание естественных осей и суставных линий, восстановление доартритического колена, отказ от релиза и предотвращение конфликта связок с имплантатом. Выполнение КВ стало возможным с появлением современных имплантатов (главным образом полиэтилена) и эффективных способов фиксации компонентов (особенно совершенствованию техники цементирования), допускающие установку эндопротеза в трех и даже более градусах варуса и вальгуса без риска расшатывания. В последующем, появилось много производных этой техники [8].

Для реализации задачи воссоздания естественного колена недостаточно только лишь правильно установить компоненты. Есть необходимость создания гармонии взаимодействия с ними мягких тканей. В этой связи требуют дальнейшего совершенствования техники, позволяющие максимально сохранить их целостность.

Материалы и методы

На основе кинематического выравнивания с 2017 года наш подход к реализации воссоздания естественной кинематики предполагает разработанный нами протокол предоперационного планирования, адаптированную технику установки эндопротеза, использование наиболее анатомичных дизайнов эндопротезов (рисунок 5).

В исследование вошли 164 пациента с остеоартритом III-IV степени по Kellgren-Lawrence, которым выполнено тотальное эндопротезирование коленного сустава. Все пациенты были разделены на две клинические группы. В первую группу включены 85 пациентов (51,8%) которым выполнялось ТЭКС традиционной техникой механического выравнивания. Во вторую – 79 пациентов (48,2%), которым выполнялась операция по разработанному нами протоколу.

Рисунок 5 - Алгоритм воссоздания естественного колена.

Для предоперационного планирования использовался метод компьютерного моделирования с помощью программы RadiAnt DICOM Viewer. Определяли дистальный наружный угол бедра (LDFA), проксимальный внутренний угол большеберцовой кости (MPTA), бедренно-коленно-голеностопный угол (HKA), угол вальгусного отклонения бедра (VD). Из общей группы выделены 28 пациентов с односторонним поражением. У них использован метод подобранных пар: показатели интактного колена служили контролем. Вторым дизайном работы был метод «случай-контроль»: послеоперационные показатели сравнивались с полученными ранее целевыми значениями.

Основными принципами нашей техники являлись малоинвазивный доступ, полный отказ от релиза и резекция бедренной и большеберцовой кости в соответствии с требованиями кинематики. Мы использовали доступ Subvastus, модифицированный в Бельгийском местечке Eklo (Eklo-modified subvastus). Доступ выполнялся медиальным дугообразным разрезом в области коленного сустава. Медиальная порция четырехглавой мышцы отделялась от бедренной кости. Сухожилие ее дистального отдела, являющееся бедренно-надколенниковой связкой, пересекалось между двумя лигатурами-маркерами. Далее в дистальном направлении пересекался медиальный удерживатель надколенника до места его прикрепления к проксимальному метаэпифизу большеберцовой кости. Капсула рассекалась L-образно, вначале параллельно внутренней боковой связке, затем горизонтально под передним рогом внутреннего мениска. Пересекалась поперечная связка, иссекалась глубокая поднадколенниковая сумка и слизистая связка (рисунок 6).

Как указано выше, релиз мягких тканей не выполнялся.

Резекция выполнялась в соответствии с кинематическими осями и плоскостями. Срезы бедра производились параллельно чрезмыщелковым линиям. Величина спилов диктовалась толщиной имплантата и степенью дефекта хрящевой и костной ткани.

Рисунок 6 - Экло-модифицированный доступ.

Использовались версии эндопротезов, которые максимально отвечали требованию кинематического выравнивания: стабильный медиальный отдел с натянутой внутренней боковой связкой, естественная физиологическая свобода латерального отдела в сгибании, передне-задняя стабильность во всех углах сгибания, беспрепятственный откат кзади латерального мыщелка бедра, возможность ротации наружного отдела вокруг оси медиального отдела. В настоящее исследование вошли пациенты, которым выполнено эндопротезирование одной из таких версий - эндопротезом Triathlon с сохранением задней крестообразной связки.

Нами применен дизайн исследования случай-контроль, в котором две исследуемые группы сравнивались на основе предполагаемого влияющего фактора, которым служила техника эндопротезирования коленного сустава.

Для оценки функции в обеих группах были зафиксированы основные дооперационные показатели, включавшие объем движений и значения шкал OKS, WOMAC и KSS. Эти параметры сравнивались с величинами через неделю, два месяца и шесть месяцев после операции. Кроме того, через неделю после операции определяли интенсивность боли в оперированной конечности, которую оценивали по шкале ВАШ. Показатели через шесть месяцев дополнялись шкалой забытого колена FJS12.

Статистическая обработка данных осуществлялась в Microsoft Excel с использованием программной системы STATISTICA. Для сравнения средних значений двух независимых выборок использовали t-критерий Стьюдента. Различия считали достоверными при р <0,05.

Результаты.

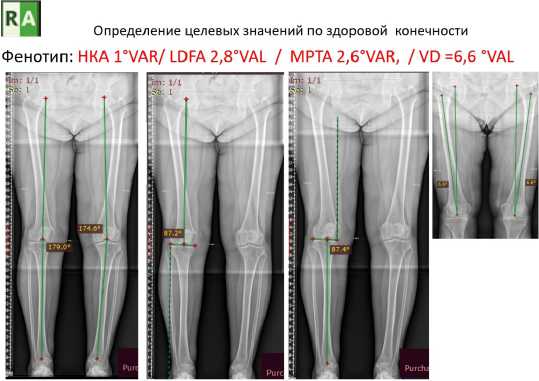

Основные параметры колена воссозданы моделированием (modHKA, modLDFA, modMPTA). Методом компьютерного моделирования «нейтрализовано» влияние патоморфологи-ческих факторов и получены доартритические показатели (рисунок 7).

Их сравнили с показателями интактной стороны (nHKA, nLDFA, nMPTA). Средняя разница modHKA и nHKA составила 0,45°±0.22° (93% - 0,1°-0,8°).

«Простое» КВ»

Рисунок 7 - Фенотип пациента.

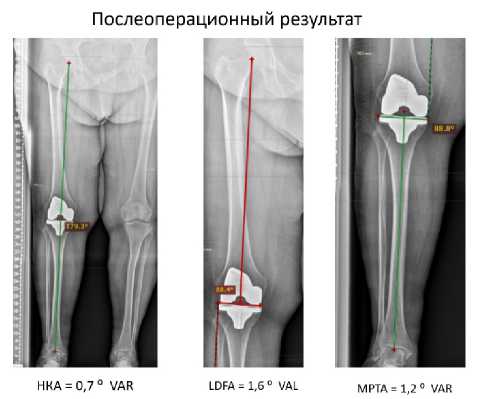

По послеоперационным рентгенограммам пациентов вычислялись показатели (postHKA, postLDFA, postMPTA) и сравнивались с полученными целевыми показателями (modHKA, modLDFA, modMPTA). Отличие postHKA и modHKA составило 0,54°±0.32° (0,1°-1,2°).

Оценку ближайших (через неделю, два месяца, 6 месяцев после операции) результатов тотального эндопротезирования коленного сустава мы выполняли на основе исходных показателей (таблица1).

Таблица 1

Предоперационные показатели функции коленного сустава

|

Группа сравнения |

Основная группа |

|

|

Ср.знач. HKA (°): |

-1,7(-9,3 до 11) |

-2,3 (-10,7 до 9,9) |

|

Предопер. объем движений Ср.знач. разгибания (): |

3(±3,7) |

2(±4,2) |

|

Ср.знач. сгибания (°): |

115(±14,2) |

114(±14,9) |

|

OKS (48-0) |

17(±6,8) |

16(±7,8) |

|

WOMAC (0-96) |

64(±20) |

66(±16) |

|

KSS (200-0) |

107(±30) |

104(±26) |

Как видно из таблицы предоперационные показатели, как по анатомическим, так и по функциональным параметрам были сопоставимы. Статистически достоверной разницы между группами выявлено не было (р>0,05).

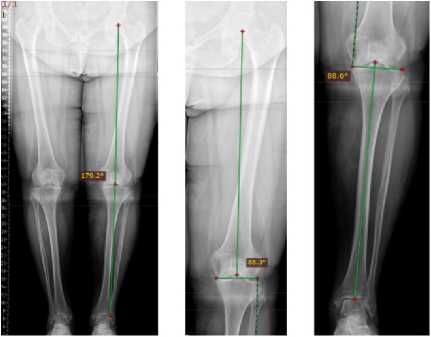

Через неделю после операции мы фиксировали анатомический результат (рисунок 8), а также функциональные и субъективные показатели. Кроме того, болевые ощущения оценивали по шкале ВАШ (таблица 2).

Фенотип доартритического колена

НКА = 0,8° VAR LDFA = 1,7 ° VAL МРТА = 1,4 ° VAR

б

Рисунок 8 - Воссоздание доартритических показателей: а – фенотип установленный предоперационным компьютерным моделированием б – послеоперационный результат

Анатомический результат основной группы показал большее отличие от нейтральной оси. Это свидетельствует о достижении значений НКА, близких к доартритическим, что приближает геометрию оперированного колена к естественной. Функциональные показатели, как видно из таблицы 2, продемонстрировали значительную разницу в группах в пользу основной с большой статистической достоверностью (р <0,01). Показатели шкалы ВАШ так же свидетельствуют о меньшей интенсивности болей у этих пациентов.

В группе пациентов, оперированных по разработанному нами протоколу, способность активного сгибания и разгибания лежа отмечена у 63 пациентов через сутки после операции (73%), еще у 10 пациентов она стала возможной через пять суток после операции, у остальных пациентов функция отмечена в промежутке от 7 до 12 дней. В группе со стандартным доступом, этот тест не проводился в такие сроки, из-за риска нарушения целостности восстановленных структур разгибательного аппарата.

Таблица 2

Показатели функции коленного сустава через неделю после операции

|

Группа сравнения |

Основная группа |

|

|

Ср.знач. HKA (°): |

1,2(-0,9 до 2,5) |

-2,3 (-4,1 до 3,2) |

|

Послеопер.объем движений: Ср.знач. разгибания (°) Ср.знач. сгибания (°) |

7(±4,2) 78 (±18,2) |

5(±3,9) 92(±19,9) |

|

Способность активного сгибания и разгибания лежа |

– |

+ |

|

ВАШ |

4,8 (±1,4) |

4,2 (±1,6) |

Через два месяца после операции наряду с показателями амплитуды движений, были определены активности пациентов, а также их субъективная оценка на основе традиционных шкал (таблица 3).

Таблица 3

Показатели функции коленного сустава через два месяца после операции

|

Группа сравнения |

Основная группа |

|

|

Послеопер. объем движений Ср.знач. разгибания (°): |

4(±3,8) |

3(±3,5) |

|

Ср.знач. сгибания (°): |

95(±15,2) |

112(±14,9) |

|

OKS (48-0) |

24(±7,2) |

31 (±6,9) |

|

WOMAC (0-96) |

45(±17) |

34(±16) |

|

KSS (200-0) |

132(±22) |

146(±26) |

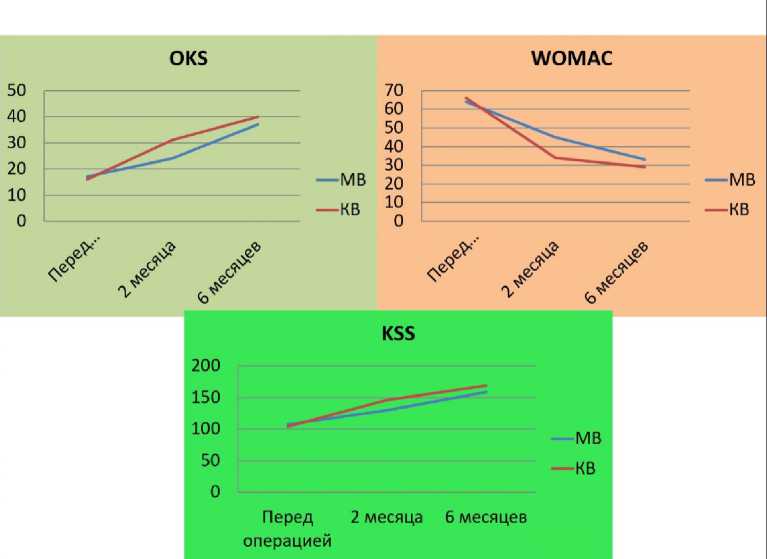

Объём движений в коленном суставе увеличивался в обеих группах, но в большей степени у пациентов основной группы. Показатели по шкалам OKS и WOMAC были на четверть лучше у основной группы (р <0,01). В меньшей степени это преимущество в основной группе так же было по шкале KSS (р <0,01). Как видно, по всем шкалам была выявлена статистически достоверная разница.

На данных сроках наблюдения по индексу KSS мы оценивали общую стабильность коленного сустава. Извлечение данных по этому показателю из общей шкалы, выявило признаки нестабильности в группе сравнения у 9 пациентов (10,5%). В основной группе внутренне-наружный дисбаланс отмечался только лишь у двух пациентов (2,5%).

Средние показатели функции коленного сустава, представленные в таблице 4, также демонстрируют лучшие значения у основной группы через 6 месяцев после операции. Однако, статистически достоверной разницы показателей шкал OKS, WOMAC и KSS не выявлено (р>0,05).

Таблица 4

Показатели функции коленного сустава через 6 месяцев после операции

|

Группа сравнения |

Основная группа |

|

|

Послеопер. объем движений Ср.знач. разгибания (°): Ср.знач. сгибания (°): |

1,8(±2,2) 119(±16,2) |

0(±0,8) 129(±15,5) |

|

OKS (48-0) |

37(±8,5) |

40(±7,2) |

|

WOMAC (0-96) |

33(±11) |

29(± 12) |

|

KSS (200-0) |

151(±20) |

169(±17) |

|

FJS 12 |

48,4(±8,3) |

61 (±8,5) |

В этой же таблице 4 демонстрируется превосходство показателя FJS 12 основной группы над группой сравнения (61vs48.4) с очень высокой статистически достоверной разницей (р <0,001). В целом показатели послеоперационного периода во всех сроках наблюдения показали преимущество основной группы (таблица 5).

Графическое изображение данных этой таблицы показывает общую закономерность эволюции результатов по всем шкалам (рисунок 9). На ранних сроках послеоперационного наблюдения разница имеет большую выраженность. С увеличением периода послеоперационного наблюдения преимущество основной группы пациентов по традиционным шкалам постепенно утрачивается.

Обсуждение.

Кинематическое выравнивание направлено на восстановление естественных осей коленного сустава и баланса коллатеральных связок. Для достижения точности метода важно знать основные доартритические параметры. Наш метод компьютерного моделирования позволяет определить доартритический фенотип каждого пациента, даже при двустороннем процессе. Кроме того, доартритические показатели подтвердили данные A. Almaawi с соавторами, в том, что во всех случаях они были отличны от нейтральных значений, которые являются целевыми при механическом выравнивании (HKA 0°, LDFA 0°, MPTA

0°). Способ позволяет прогнозировать путь кинематического выравнивания: «простое» или «ограниченное». Метод подобранных пар позволил нам убедиться в высокой эффективности компьютерного моделирования. Средняя погрешность не превышала 0,5°. Второй дизайн отразил достаточно высокую точность интраоперационного воспроизведения целевых значений (Δ0,54°±0.32°).

Таблица 5

Динамика показателей функции коленного сустава

|

Группа сравнения |

Основная группа |

|||||||

|

Перед опер |

нед после опер |

2 мес после опер |

6 мес после опер |

Перед опер |

нед после опер |

2 мес после опер |

6 мес после опер |

|

|

Ср.знач. разгибания (°) |

3±3,7 |

7±4,2 |

4±3,8 |

1,8±2,2 |

2±4,2 |

5±3,9 |

2±3,5 |

0±0,8 |

|

Ср.знач. сгибания (°) |

115±14 |

78±18 |

95±15 |

119±16 |

114±14 |

92±19 |

112±14 |

129±15 |

|

OKS(48-0) |

17±6,8 |

24±7,2 |

37±8,5 |

16±7,8 |

31 ±6,9 |

40±7,2 |

||

|

WOMAC (0-96) |

64±20 |

45±17 |

33±11 |

66±16 |

34±16 |

29±12 |

||

|

KSS (200-0) |

107±30 |

130±22 |

159±20 |

104±26 |

146±26 |

169±17 |

||

Рисунок 9 - Динамика показателей индексов OKS, WOMAC и KSS.

В раннем послеоперационном периоде, мы регистрировали способность пациента самостоятельно поднять прямую ногу вверх, согнуть её в коленном суставе, а затем разогнуть. Тем самым мы оценивали функцию разгибательного аппарата коленного сустава. David F. Hamilton считает, что мышечная сила четырехглавой мышцы является одним из самых значимых предсказателей способности пациента выполнять функциональные задачи [9]. Автор выдвигает гипотезу, что физиологические и механические факторы будут влиять на мышечную силу после эндопротезирования коленного сустава. При этом восстановление функции связано не только и не столько с устранением мышечной атрофии, но с неспособностью произвольно активировать мышцу. Потеря активации в два раза больше, чем атрофия, приводит к потере силы четырехглавой мышцы на раннем послеоперационном этапе. До 85% несостоятельности четырехглавой мышцы можно объяснить этими двумя факторами [10]. Иными словами, нарушение целостности четырехглавой мышцы в сравнении с атрофией значимо больше влияет на ее функциональную способность.

Наряду с лучшими результатами функции коленного сустава через два месяца, основная группа пациентов продемонстрировала более стабильный сустав. Это объясняется тем, что доступ с сохранением разгибательного аппарата позволяет формировать сгибательный промежуток в условиях вправленного надколенника «Patella in place». Японские исследователи провели измерения сгибательного промежутка в условиях вправленного и вывихнутого надколенника. Результаты показали, что в условиях естественного положения надколенника, сгибательный промежуток меньше на два и более миллиметра [11]. Другая причина нестабильности связана с релизом мягких тканей. Принцип отказа от релиза, основанный на концепции изометричности связок, добавляет уверенности в послеоперационной устойчивости сустава. Кроме того, доказано отрицательное влияние релиза на сохранность кинематических осей [12].

На этапе через 6 месяцев был включен такой важный показатель, как шкала забытого сустава (FJS 12). В отличие от показателей OKS, WOMAC и KSS, градиент значений шкалы FJS 12 был гораздо выше. Шкалы OKS, WOMAC и KSS в группе сравнения приблизились к основной. Как было показано выше, с увеличением периода послеоперационного наблюдения преимущество основной группы утрачивалось. Возникает вопрос, в чем тогда преимущество техники, использованной у основной группы? Дело в том, что пациенты с более ранним восстановлением функции имеют более позитивный психологический настрой. Это отражается на удовлетворенности результатами лечения. Доказательство тому - величина FJS 12 в группе сравнения оказалась значительно ниже, причем различия обнаружены на высшем уровне статистической значимости (р <0.001). Пациенты основной группы меньше испытывали дискомфорт и ограничения при выполнении повседневных активностей. В этой связи шкала FJS 12 вполне отражает удовлетворенность и выходит за рамки «эффекта потолка».

Полученные данные подтверждают сведения литературы о том, что использованная нами техника операции обеспечивает результаты, по крайней мере, не хуже традиционных техник [13, 14, 15].

В работу не вошли пациенты с «экзотичными» фенотипами геометрии сустава, которые требовали «ограниченного» кинематического выравнивания или аддитивных хирургических пособий. Естественно функциональные результаты у таких пациентов будут ожидаемо хуже. В то же время удовлетворенность результатами операции может быть высокой, в связи с устранением выраженного болевого синдрома и ограничения функции. Кроме того, некоторые фундаментальные ограничения для воссоздания естественной кинематики всегда будут существовать из-за необратимых последствий заболеваний. Иными словами, есть факторы, предопределяющие «агрессивную» дегенерацию сустава. В обозримом будущем коррекция таких нарушений будет оставаться труднодостижимой.

Заключение

Сохранение целостности разгибательного аппарата и мест прикрепления капсульно-связочных структур позволяют достичь сбалансированного колена, а также способствует ранней активизации пациентов после артропластики коленного сустава. Вместе с техникой кинематического выравнивания, модифицированный доступ subvastus, позволяет приблизить ТЭКС к воссозданию естественной анатомии. Предложенный протокол хирургического пособия позволяет достичь лучших ближайших послеоперационных результатов в сравнении с общепринятой техникой. Необходим поиск адекватной шкалы оценки результатов, не подверженных «эффекту потолка».

Поскольку данных о влиянии этой техники на выживаемость имплантатов недостаточно, следует использовать этот метод с осторожностью у пациентов с большими фенотипическими отклонениями.