Пути повышения эффективности ЭВЛО: факторы стабильной окклюзии приустьевого сегмента большой подкожной вены

Автор: Потапов М.П., Гужков О.Н., Александров Ю.К.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Сердечно-сосудистая хирургия

Статья в выпуске: 1 (91), 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Эндовазальная лазерная облитерация в последнее время является наиболее распространенным методом лечения варикозной болезни нижних конечностей. Одной из причин рецидива заболевания является сохранение патологического рефлюкса в зоне сафено-феморального соустья. Изучение факторов, влияющих на стабильность окклюзии приустьевой зоны большой подкожной вены, позволит оптимизировать технику операции и улучшить результаты хирургического лечения варикозной болезни.Цель исследования. Установить клинические и тактико-технические параметры, влияющие на эффективность эндовазальной лазерной облитерации в достижении стойкой окклюзии проксимального сегмента большой подкожной вены в области сафено-феморального соустья.Материалы и методы. Проведено проспективное обсервационное исследование на базе медицинской организации, включившее 546 пациентов (692 конечности) с варикозной болезнью, подвергшихся эндовазальной лазерной облитерации. Применен оригинальный способ оценки эффективности закрытия приустьевого сегмента большой подкожной вены. Изучено влияние 21 фактора на эффективность оперативного лечения, включая 8 количественных и 13 качественных переменных. Анализ данных выполнен с помощью методов описательной статистики, корреляционный анализ с применением гамма-статистики.Результаты. Высокая эффективность, до 90,9 % случаев, достигнута в ранние сроки наблюдения до 30 дней. Установлена корреляционная связь средней силы с такими факторами, как ручной способ тракции световода (у =0,495564), линейная плотность энергии более 100 Дж/см (у = 0,459682) и удельная плотность энергии более 40 Дж/см2 (у = 0,41604). Анализ среднесрочных результатов показал, что в 35,6 % случаев сохранились со стороны сафено-феморального соустья патогенетические предпосылки для прогрессирования варикозной болезни.Заключение. Эндовазальная лазерная облитерация при лечении варикозной болезни с учетом влияния ряда управляемых факторов демонстрирует высокую эффективность в достижении надежной окклюзии приустьевого сегмента большой подкожной вены.

Варикозная болезнь нижних конечностей, эндовазальная лазерная облитерация, большая подкожная вена, сафено-феморальное соустье, рецидив варикозной болезни

Короткий адрес: https://sciup.org/142244687

IDR: 142244687 | УДК: 616.14-007.64 | DOI: 10.17238/2072-3180-2025-1-87-98

Текст научной статьи Пути повышения эффективности ЭВЛО: факторы стабильной окклюзии приустьевого сегмента большой подкожной вены

Традиционные хирургические методы лечения варикозной болезни нижних конечностей (ВБНК), такие как кроссэктомия и стриппинг, исторически демонстрировали высокую эффективность за счет надежного лигирования сафено-феморального соустья (СФС) и его притоков [1, 2].

Однако с развитием малоинвазивных технологий, включая эндовазальную лазерную облитерацию (ЭВЛО), внимание к качеству окклюзии СФС снизилось. Наличие культи БПВ и сохранение рефлюкса в зоне СФС остаются одними из наиболее частых причин рецидивов варикозной болезни, что подтверждается данными мета-анализов, указывающих на более высокий риск рецидива после ЭВЛО по сравнению с классической хирургией [3, 4].

Вместе с тем наличие культи БПВ и притоков в зоне сафено-феморального соустья (СФС) остается одной из возможных и наиболее частых причин рецидива варикозной болезни. Результаты мета-анализа, основанного на 12 рандомизированных контролируемых исследованиях, свидетельствуют о существенном риске сохранения рефлюкса в области СФС после ЭВЛО по сравнению с классической хирургией [5, 6].

В другом мета-анализе, проведенном O’Donnell T.F. et al. в 2016 г., было обнаружено, что причиной рецидивов после ЭВЛО БПВ в 15–55 % случаев был патологический рефлюкс из СФС по передней добавочной подкожной вене на бедре (ПДПВ) [4]. Высокая гетерогенность результатов данного мета-анализа и дисперсия частоты рецидива заболевания после ЭВЛО свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения факторов, влияющих на стабильность термической окклюзии устья БПВ. К числу таких факторов могут относиться параметры лазерного воздействия (длина волны, мощность, скорость тракции световода), тип используемого световода, а также индивидуальные анатомические особенности венозной системы пациентов. Отсутствие стандартизированных протоколов проведения ЭВЛО еще больше подчеркивает актуаль- ность разработки оптимальных условий для достижения более надежного эффекта от термической обработки приустьевого сегмента БПВ и предотвращения остаточного патологического рефлюкса зоны СФС.

Цель исследования. Установить клинические и тактикотехнические параметры, влияющие на эффективность эндовазальной лазерной облитерации в достижении стойкой окклюзии проксимального сегмента большой подкожной вены в области сафено-феморального соустья.

Материалы и методы

Проведено проспективное обсервационное исследование результатов лечения пациентов с ВБНК в медицинской организации «ЯФЦ «Доктор Вен» г. Ярославля (договор о совместной деятельности в сфере научно-исследовательской работы с ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России № 22/19-683 от 8.02.2018 г.). Проанализирован клинический материал, включающий 546 пациентов с ВБНК (692 нижние конечности), подвергшихся ЭВЛО в период с 2015 по 2021 гг. Преобладающим контингентом являлись лица женского пола, составившие 69 % выборки (377 пациенток), тогда как доля мужчин составила 31 % (169 пациентов).

Возрастной диапазон обследованных варьировал от 19 до 82 лет с модальным значением 45 лет, при этом межквартильный размах (Q1-Q3) находился в пределах 36-59 лет. Индекс массы тела обследованных пациентов демонстрировал значительную вариабельность от 16,53 до 48,44 кг/м2, с медианным значением 26,45 кг/м2 и межквартильным размахом 23,05–29,41 кг/м2.

При стратификации пациентов согласно международной классификации CEAP выявлено следующее распределение: класс С2 – 380/692 (55 %), С3 – 115/692 (16,6 %), С4 – 180/692 (26 %), С5 – 10/692 (1,4 %), С6 – 7/692 (1 %).

В рамках методологии исследования были установлены следующие критерии включения: наличие ВБНК с поражением БПВ, включая приустьевой сегмент; полная документация с детальным описанием технических аспектов проведенной ЭВЛО; возраст старше 18 лет. Критерии исключения: рецидив ВБНК, тромбоз и посттромботические изменения вен нижних конечностей.

В контексте оценки эффективности ЭВЛО БПВ особое значение приобретает объективизация результатов обработки приустьевого сегмента. Данный аспект является критически важным, поскольку неадекватная облитерация приустьевого сегмента может привести к рецидиву заболевания [4–7].

Существующие методы оценки эффективности ЭВЛО основываются преимущественно на определении степени облитерации венозного ствола посредством ультразвукового ангиосканирования. При этом технический успех вмешательства не учитывает специфику обработки именно приустьевого сегмента [4, 8, 9].

Для повышения надежности учета всех параметров потенциальной культи магистральной вены после ЭВЛО, на наш взгляд, важно исследовать параметры формирования культи БПВ в объеме. Предложена оригинальная формула расчета эффективности обработки приустьевого сегмента, позволяющая перейти к стандартизации оценки результатов ЭВЛО и повышению достоверности получаемых данных при динамическом наблюдении за пациентами.

Перед операцией в ходе ультразвукового исследования измеряли диаметр приустьевого сегмента сафенной вены на участке 3 см от СФС:

Dмин0 – минимальный диаметр вены в приустьевом сегменте до операции;

Dмакс0 – максимальный диаметр вены в приустьевом сегменте до операции;

D0 – средний диаметр вены в приустьевом сегменте до операции;

D0=(Dмин0+Dмакс0)/2.

С учетом вариабельности размеров вены в разных клинических кейсах измерение длины приустьевого сегмента осуществлялось с поправкой на масштаб объекта исследования:

L0 – длина приустьевого сегмента до операции;

L0=D0*2.

Объем приустьевого сегмента до операции V0 рассчитывали по формуле:

V0=π*(D0/2)2*L0, где π – число Пи (3,14).

После операции за длину культи принимали расстояние от зоны СФС, но не более расчетной длины приустьевого сегмента до операции – L0;

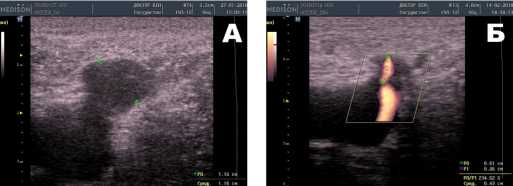

LкX – длина культи на день X (рис. 1);

DкминХ – минимальный диаметр культи в послеоперационные сроки X дней (мм);

DкмаксХ – максимальный диаметр культи в послеоперационные сроки X дней (мм);

DкХ – средний диаметр культи;

DкХ=(DкминХ+DкмаксХ)/2.

Объем культи считали по формуле объема цилиндра:

VкX=π*(DкX/2)2*LкX, где VкX – объем культи на день исследования X.

Рис. 1. А. Диаметр сегмента вены до операции. Б. Размеры культи в раннем послеоперационном периоде

Fig. 1. А. The diameter of the vein segment prior to surgery. Б. The dimensions of the stump in the early postoperative period

Эффективность обработки приустьевого сегмента БПВ при эндовазальной лазерной облитерации определяли оригинальным способом по формуле:

Э%^V_X=(1 – (VкX/V0))*100%, где Э%^V_X – эффективность обработки приустьевого сегмента большой подкожной вены в % при эндовазальной лазерной облитерации на день исследования – X

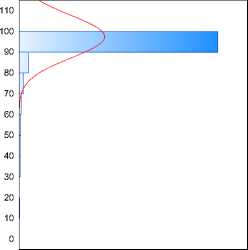

В ходе визуального анализа данный подход в расчетах эффективности ЭВЛО позволил получить приемлемую гистограмму распределения данного признака в выборке (рис. 2).

Рис. 2. Гистограмма распределения переменной эффективности ЭВЛО приустьевых зон (n=672), ориентированная на объемную модель расчета культи (оригинальный метод).

Fig. 2. Histogram of variable distribution of EVLA efficiency in proximal zones (n=672), based on the volumetric model for stump calculation (original method)

Итоговая оценка стабильности окклюзии приустьевого сегмента БПВ определялась посредством дискретной рейтинговой шкалы (ДРШ) в диапазоне I-III с использованием двух методологических подходов:

-

1. Без учета наличия приустьевых притоков (ДРШ), независимо от анатомических особенностей венозного русла и потенциального их влияния на результативность процедуры.

-

2. С учетом наличия приустьевых притоков (ДРШ+) как потенциальный риск-фактор прогрессирования ВБНК (табл. 1).

Таблица 1

Оригинальная дискретная рейтинговая шкала (ДРШ) стабильности окклюзии приустьевого сегмента БПВ

Table 1

The original discrete rating scale (DRS) for the stability of occlusion in the SFJ segment of the GSV

|

№ |

Без учета притоков (ДРШ) Without Tributaries (DRS) |

С учетом притоков (ДРШ+) With Tributaries (DRS+) |

Интерпретация Interpretation |

|

I |

0 и до 50 % |

до 50 %–/up to 50 % |

низкая эффективность low effectiveness |

|

II |

50 и до 90 % |

50 и до 90 %–/50 and up to 90 % или/ or 90–100 % и наличие приустьевых притоков/90–100 % and the presence of estuarine tributaries |

умеренная эффективность moderate effectiveness |

|

III |

90–100 % |

90–100 % и отсутствие приустьевых прито-ков/90–100 % and the absence of estuarine tributaries |

высокая эффективность high effectiveness |

Такой дифференцированный подход позволил более точно определить ключевые параметры, влияющие на стабильность окклюзии в приустьевом сегменте, а также оценить роль анатомических особенностей в развитии рецидива заболевания (рис. 3).

Рис. 3. А. Культя БПВ с приустьевым притоком. Б. «Лазерная кроссэктомия» – идеальная облитерация приустьевого сегмента БПВ

Fig. 3. А. Stump of the GSV with a tributary near the saphenofemoral junction. Б. “Laser crossectomy” – perfect obliteration of the proximal GSV segment

Рутинно мониторинг эффективности проводился с использованием доступных средств автоматизации на платформе Microsoft Office Excel 2016 (Microsoft, Redmond, Washington, USA) (табл. 2).

Таблица 2

Представление данных в табличном редакторе Microsoft Excel 2016

Data presentation in Microsoft Excel 2016 spreadsheet editor

Table 2

|

A |

B |

C |

D |

E |

F |

G |

H |

I |

|

|

1 |

Dмин0, мм |

Dкмакс0, мм |

DкминХ, мм |

DмаксХ, мм |

LкХ, мм |

притоки |

Э%^V, % |

ДРШ |

ДРШ+ |

|

2 |

9 |

10 |

3 |

3 |

3 |

0 |

98,43* |

высокая** |

высокая*** |

|

Скрипт для автоматизации подсчетов в ячейке таблицы: *Э%^V=ЕСЛИ(E2/2<(A2+B2)/2;(1-(3,14159265*(((C2+D2)/2)/2)^2*E2)/ (3,14159265*((A2+B2)/2/2)^2*(A2 +B2)))*100;(1-(3,14159265* (((C2+D2)/2)/2)^2*(A2+B2))/(3,14159265*((A2+B2)/2/2)^2*(A2+B2)))*100)

|

|||||||||

В краткосрочном периоде, охватывающем до 30 суток после оперативного вмешательства, были проанализированы результаты лечения 692 пациентов. В более отдаленный период (свыше одного года) под наблюдением оставались 205 пациентов. Учитывая высокий процент выбытия пациентов в длительном периоде наблюдения, в каждом временном интервале проводился независимый корреляционный анализ.

Изучено влияние 21 фактора на эффективность оперативного лечения, включая 8 количественных и 13 качественных переменных. С учетом специфики распределения исследуемых данных, а также наличия ранговых типов переменных для анализа взаимосвязей использовалась гамма-статистика. Коэффициент Гамма (γ) применялся в качестве меры корреляции для определения силы и направления связи между двумя категориальными переменными, что позволяет учитывать особенности структуры данных и повышать достоверность интерпретации результатов.

Результаты

Описательная статистика основных клинических, ультразвуковых и физических параметров ЭВЛО приустьевой зоны БПВ представлена в таблице 3. Важно указать на разницу по мощности лазерного воздействия в зависимости от типа световода: однокольцевой и двухкольцевой (табл. 3).

Таблица 3

Основные клинические, ультразвуковые и технические параметры ЭВЛО приустьевого сегмента БПВ

Table 3

Key clinical, ultrasound, and technical parameters of EVLA for the saphenofemoral junction segment of the great saphenous vein

|

Признак , n=692 Indicator, с n=692 |

Медиана Median |

Дисперсия Variance |

||

|

мин min |

макс max |

Квартиль Quartile Q1-Q3 |

||

|

Возраст, лет Age, years |

45 |

19 |

82 |

36-59 |

|

ИМТ, кг/м2 BMI, kg/m² |

26,45 |

16,53 |

48,44 |

23,05 – 29,41 |

|

Диаметр вены, см Vein diameter, cm |

0,8 |

0,4 |

2,7 |

0,7-1,0 |

|

Размер варикса, см Varix size, cm |

0,9 |

0,5 |

3,2 |

0,7-1,2 |

|

P1, Вт W |

7 |

4,5 |

9 |

6-7 |

|

P2, Вт W |

9 |

6 |

11 |

8-9 |

|

ЛПЭ, Дж/см LEED, J/cm |

200 |

40 |

611 |

160-250 |

|

УПЭ, Дж/см2 EFE, J/cm² |

69,81 |

19,33 |

145 |

59,84-78,54 |

|

ЛПЭ/Средний диаметр, Дж LEED/Mean Diameter, J |

222,22 |

61,54 |

461,54 |

190,48-250 |

ИМТ – индекс массы тела; P1 – мощность на однокольцевом световоде; P2 – мощность на двухкольцевом световоде; ЛПЭ – линейная плотность энергии; УПЭ – удельная плотность энергии

Накопленный нами с 2006 года опыт выполнения ЭВЛО позволил разработать оптимизированный подход к проведению процедуры, направленный на улучшение клинических результатов. Одним из важных элементов методики стало применение более интенсивного термического воздействия на приустьевой сегмент БПВ. Для расчета параметров линейной плотности энергии (ЛПЭ), обеспечивающих эффективное воздействие, использовалась формула:

ЛПЭ=k * D0, где ЛПЭ – линейная плотность энергии Дж/ см; k – коэффициент расчетной линейной плотности энергии, принятый равным 200 Дж; D0 – средний диаметр вены в приустьевом сегменте до оперативного вмешательства, измеряемый в сантиметрах.

Дополнительные критерии контроля коагуляции при проведении ЭВЛО включали: оценку плотности (интенсивности) вапоризации по выраженности гиперэхогенного сигнала на ультразвуковом изображении; полноту распространения гиперэхогенного сигнала, охватывающего всю толщину венозной стенки и распространяющегося за ее пределы; попадание гиперэхогенного сигнала от вапоризации в приустьевые притоки; эффект «залипания» рабочей части световода, свидетельствующий о достаточной термической обработке; болевой синдром при адекватной анестезии как индикатор термического воздействия.

Расчетные энергетические параметры, установленные по формуле, служили ориентиром для хирурга. Анализ зафиксированных в протоколах данных по итогам процедур выявил вариативность значения коэффициента (k), который колебался в диапазоне от 61,54 до 461,54 Дж. Максимальный диаметр варикозной эктазии в приустьевой зоне БПВ составил 32 мм. Максимальная линейная плотность энергии (ЛПЭ) достигала 611 Дж/см, а максимальное значение энергии на единицу площади (УПЭ) составляло 145 Дж/см².

На первом этапе исследовано влияние факторов на окклюзию устья БПВ в краткосрочном периоде наблюдения до 30 суток. В целом метод ЭВЛО показывает высокую эффективность закрытия проксимального сегмента БПВ с вероятностью до 90,9 % случаев (табл. 4).

Таблица 4

Эффективность ЭВЛО устья БПВ при наблюдении до 30 суток после ЭВЛО, n=692

Table 4

The effectiveness of EVLA for the SFJ of the GSV with follow-up to 30 days post-EVLA n=692

|

№ |

Без учета притоков (ДРШ) Without Tributaries (DRS) |

С учетом притоков (ДРШ+) With Tributaries (DRS+) |

Интерпретация Interpretation |

||

|

абс. abs. |

% |

абс. abs. |

% |

||

|

I |

9 |

1,3 |

9 |

1,3 |

низкая эффективность low effectiveness |

|

II |

54 |

7,8 |

108 |

15,6 |

умеренная эффективность moderate effectiveness |

|

III |

629 |

90,9 |

575 |

83,1 |

высокая эффективность high effectiveness |

Таблица 5

Гамма-статистика (корреляционный анализ) параметров и их влияния на эффективность ЭВЛО устья БПВ в сроки наблюдения до 30 дней

Table 5

Gamma statistics (correlation analysis) of parameters and their impact on the effectiveness of EVLA for the SFJ of GSV within a 30-day follow-up period

|

Признак, n=692 Indicator, n=692 |

ДРШ DRS |

ДРШ+ DRS+ |

||||

|

Gamma |

Z |

p-value |

Gamma |

Z |

p-value |

|

|

Сторона вмешательства (слева) Side of Intervention (Left) |

0,03 |

0,40 |

0,69 |

0,05 |

0,69 |

0,49 |

|

Пол (женский) Gender (Female) |

–0,26 |

–2,52 |

0,01 |

–0,25 |

–3,26 |

0,001 |

|

Возраст Age |

–0,02 |

–0,25 |

0,80 |

–0,04 |

–0,87 |

0,38 |

|

Возрастная группа по ВОЗ Age group (WHO classification) |

–0,05 |

–0,68 |

0,49 |

–0,07 |

–1,12 |

0,26 |

|

ИМТ BMI |

–0,10 |

–1,61 |

0,11 |

–0,17 |

–3,65 |

<0,001 |

|

Избыточный вес и ожирение по ВОЗ Overweight and obesity (WHO classification) |

-0,10 |

-1,28 |

0,20 |

-0,24 |

-4,13 |

<0,001 |

|

Срок ВБНК Duration of VV |

0,03 |

0,30 |

0,76 |

–0,06 |

–0,85 |

0,40 |

|

Срок ВБНК (качественный параметр) Duration of VV (Qualitative parameter) |

0,09 |

0,82 |

0,41 |

–0,01 |

–0,10 |

0,92 |

|

Класс CEAP CEAP classification |

0,01 |

0,14 |

0,89 |

–0,19 |

–3,27 |

0,001 |

|

Двухкольцевой световод Bi-ring optical fiber |

–0,20 |

–2,36 |

0,02 |

–0,36 |

–5,68 |

<0,001 |

Продолжение Таблицы 5

|

Ручная тракция световода Manual fiber traction |

0,41 |

4,93 |

<0,001 |

0,50 |

8,06 |

<0,001 |

|

Диаметр средний Average diameter |

0,02 |

0,34 |

0,73 |

–0,25 |

–4,96 |

<0,001 |

|

Диаметр средний более 10 мм Average diameter > 10 mm |

–0,02 |

–0,24 |

0,81 |

–0,38 |

–6,01 |

<0,001 |

|

Диаметр варикозной эктазии Diameter of varicose ectasia |

–0,01 |

–0,19 |

0,85 |

–0,29 |

–5,76 |

<0,001 |

|

Мощность Power |

–0,08 |

–1,17 |

0,24 |

–0,29 |

–5,62 |

<0,001 |

|

ЛПЭ LEED |

–0,06 |

–1,00 |

0,32 |

–0,29 |

–5,89 |

<0,001 |

|

ЛПЭ > 100 Дж/см LEED > 100 J/cm |

0,38 |

1,60 |

0,11 |

0,46 |

2,61 |

0,01 |

|

УПЭ EFE |

–0,03 |

–0,41 |

0,68 |

0,06 |

1,35 |

0,18 |

|

УПЭ > 40 Дж/см2 EFE > 40 J/cm² |

–1,00 |

–1,84 |

0,07 |

0,42 |

2,48 |

0,01 |

|

Расстояние от световода до соустья > 5 мм Distance from Fiber Tip to Junction > 5 mm |

–0,02 |

–0,20 |

0,84 |

–0,34 |

–4,50 |

<0,001 |

|

Термооблитерация v.epigastrica Thermoablation of v. epigastrica |

–0,17 |

–1,75 |

0,08 |

–0,29 |

–4,12 |

<0,001 |

|

Термооблитерация ПДПВ Thermoablation of AASV |

–0,26 |

–2,07 |

0,04 |

–0,44 |

–5,15 |

<0,001 |

Результаты продемонстрировали наличие положительной корреляционной связи между применением ручной тракции световода при ЭВЛО (по сравнению с автоматической тракцией) и успешностью эффекта окклюзии приустьевого сегмента БПВ (γ =0,495564, p<0,001).

Установлено, что использование интенсивных энергетических режимов ЭВЛО в приустьевом сегменте БПВ, таких как линейная плотность энергии (ЛПЭ) свыше 100 Дж/см и удельная плотность энергии (УПЭ) более 40 Дж/см2, имеет среднюю по силе положительную корреляционную связь с эффективностью облитерации данного участка БПВ (γ = 0,459682, γ = 0,41604 соответственно при значении p=0,001) (табл. 5). Что в свою очередь подчеркивает важность использования высокой плотности энергии на участке БПВ в области СФС для достижения более надежного результата термооблитерации.

Слабая отрицательная линейная связь выявлена для таких параметров, как средний диаметр вены (γ=–0,250892), принадлежность к женскому полу (γ=–0,250487), избыточный вес (γ=-0,237425), класс заболевания по CEAP (γ=-0,190635).

Наибольшую прогностическую ценность имеют оценки эффективности ЭВЛО при сроке наблюдения более 1 года. Только на этом этапе можно говорить о стабильности результата, так как к такому сроку происходит полное исчезновение вены – объекта ЭВЛО как анатомо-функциональной единицы [10] и можно судить о надежности операции с технической стороны [11]. Формирование культи БПВ в данные сроки наблюдения произошло в 10,7 % случаев; эффект, сопоставимый с кроссэктомией при открытых вмешательствах, достигнут в 64,4 % случаев. В 35,6 % случаев сохранились со стороны СФС анатомо-функциональные патогенетические предпосылки для прогрессирования ВБНК (табл. 6).

Результаты корреляционного гамма-анализа показали среднюю по силе прямую линейную связь с параметром ЛПЭ при использовании бинарной шкалы измерения энергии с делением по значению в 100 Дж/см. В то время как значение удельной плотности энергии (УПЭ) не коррелировало с эффективностью фототермолиза. В отдаленные сроки так же, как и на ранних этапах наблюдения, установлена корреляционная зависимость от типа световода и способа тракции (γ=–0,572863 и γ=0,553946 соответственно) (табл. 7).

При анализе среднесрочных результатов исследования до 1 года наблюдения установлена статистически значимая отрицательная корреляционная связь между эффективностью ЭВЛО и термооблитерацией передней добавочной подкожной вены (ПДПВ) в области СФС с коэффициентом корреляции γ=–0,451052. В исследуемой когорте, включающей 692 кли- нических случая, ЭВЛО ПДПВ была выполнена в 64 наблюдениях, что составило 9 % от общего числа вмешательств. Лимитирующим фактором для расширения показаний к данной манипуляции служат анатомо-топографические особенности венозного русла, определяющие техническую возможность выполнения процедуры.

Таблица 6

Эффективность ЭВЛО устья БПВ в сроки наблюдения более 1 г. после ЭВЛО, n=205

Table 6

The effectiveness of EVLA for the SFJ of the GSV with follow-up up over 1-year post-EVLA, n=205

|

№ |

Без учета притоков (ДРШ) Without Tributaries (DRS) |

С учетом притоков (ДРШ+) With Tributaries (DRS+) |

Интерпретация Interpretation |

||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

||

|

I |

1 |

0,5 |

1 |

0,5 |

низкая эффективность low effectiveness |

|

II |

21 |

10,2 |

72 |

35,1 |

умеренная эффективность moderate effectiveness |

|

III |

183 |

89,3 |

132 |

64,4 |

высокая эффективность high effectiveness |

Таблица 7

Гамма-статистика (корреляционный анализ) параметров и их влияния на эффективность ЭВЛО устья БПВ в сроки наблюдения более 1 года

Table 7

Gamma statistics (correlation analysis) of parameters and their impact on the effectiveness of EVLA for the SFJ of GSV within over 1-year follow-up period

|

Признак, n=205 Indicator, n=205 |

ДРШ DRS |

ДРШ+ DRS+ |

||||

|

Gamma |

Z |

p-value |

Gamma |

Z |

p-value |

|

|

Сторона вмешательства (слева) Side of Intervention (Left) |

0,00 |

–0,01 |

0,99 |

0,07 |

0,74 |

0,46 |

|

Пол (женский) Gender (Female) |

0,06 |

0,34 |

0,73 |

–0,13 |

–1,13 |

0,26 |

|

Возраст Age |

-0,02 |

-0,14 |

0,89 |

0,03 |

0,40 |

0,69 |

|

Возрастная группа по ВОЗ Age group (WHO classification) |

0,09 |

0,64 |

0,52 |

0,02 |

0,18 |

0,86 |

|

ИМТ BMI |

–0,36 |

–3,14 |

0,002 |

-0,30 |

–4,36 |

<0,001 |

|

Избыточный вес и ожирение по ВОЗ Overweight and obesity (WHO classification) |

–0,32 |

–2,32 |

0,02 |

–0,35 |

–4,16 |

<0,001 |

|

Срок ВБНК Duration of VV |

0,06 |

0,30 |

0,77 |

0,04 |

0,46 |

0,64 |

|

Срок ВБНК (качественный параметр) Duration of VV (Qualitative parameter) |

0,22 |

0,91 |

0,36 |

0,23 |

2,02 |

0,04 |

Продолжение Таблицы 7

|

Класс CEAP CEAP classification |

–0,06 |

–0,46 |

0,65 |

–0,05 |

–0,60 |

0,55 |

|

Двухкольцевой световод Bi-ring optical fiber |

–0,49 |

–3,27 |

0,001 |

-0,56 |

-6,27 |

<0,001 |

|

Ручная тракция световода Manual fiber traction |

0,86 |

8,59 |

<0,001 |

0,54 |

5,56 |

<0,001 |

|

Диаметр средний Average diameter |

0,14 |

1,18 |

0,24 |

–0,21 |

–2,85 |

0,004 |

|

Диаметр средний более 10 мм Average diameter > 10 mm |

0,13 |

0,79 |

0,43 |

–0,20 |

–2,09 |

0,04 |

|

Диаметр варикозной эктазии Diameter of varicose ectasia |

0,07 |

0,57 |

0,57 |

–0,26 |

–3,59 |

<0,001 |

|

Мощность Power |

–0,01 |

–0,10 |

0,92 |

–0,33 |

–4,35 |

<0,001 |

|

ЛПЭ LEED |

0,19 |

1,79 |

0,07 |

–0,12 |

–1,65 |

0,10 |

|

ЛПЭ > 100 Дж/см LEED > 100 J/cm |

0,90 |

6,82 |

<0,001 |

0,57 |

2,36 |

0,02 |

|

УПЭ EFE |

0,23 |

2,11 |

0,03 |

0,22 |

3,20 |

0,001 |

|

УПЭ > 40 Дж/см2 EFE > 40 J/cm² |

0,64 |

2,79 |

0,01 |

–0,06 |

–0,19 |

0,85 |

|

Расстояние от световода до соустья > 5 мм Distance from Fiber Tip to Junction > 5 mm |

–0,65 |

–5,19 |

<0,001 |

–0,14 |

–1,12 |

0,26 |

|

Термооблитерация v.epigastrica Thermoablation of v. epigastrica |

–0,13 |

–0,76 |

0,45 |

–0,14 |

–1,24 |

0,21 |

|

Термооблитерация ПДПВ Thermoablation of AASV |

–0,59 |

–3,91 |

<0,001 |

–0,44 |

–3,25 |

0,001 |

Выявлено, что индекс массы тела (γ=–0,309876) и особенно избыточный вес по классификации ВОЗ (γ=–0,350899) имели обратную линейную связь с результативностью ЭВЛО. Возможно, нарушение обмена веществ, ассоциированное с ожирением, приводит к таким событиям, при которых повышается устойчивость венозной стенки к термооблитерации. Справедливости ради следует отметить, что выявленные связи данных признаков соответствовали слабому диапазону значений коэффициента корреляции. В любом случае индивидуальные особенности пациентов, связанные с лишним весом, необходимо учитывать при расчетах энергетических параметров ЭВЛО.

Обсуждение

В ходе проведенного исследования, несмотря на ряд методологических ограничений, удалось идентифицировать ключевые клинико-технические детерминанты, обеспечивающие стойкую окклюзию проксимального сегмента БПВ после ЭВЛО. К лимитирующим факторам исследования следует отнести редуцированный объем выборки на этапе 1 года наблюдения, обусловленный значительным процентом выбытия пациентов из исследования, гетерогенность полученных данных, связанную с индивидуальными особенностями венозной архитектоники, определенную степень субъективизма при ультразвуковой верификации результатов, а также технические сложности в стандартизации процедуры ЭВЛО.

В процессе исследования эффективности различных методов тракции световода при эндовенозной лазерной облитерации установлено, что ручная тракция световода создавала условия для более надежного закрытия приустьевого сегмента БПВ. Возможно, работа ручным способом в устье БПВ обеспечивала более прецизионный режим лазерного воздействия, при котором расчетная энергия равномерно распределяется по каждому сантиметру целевой вены. Данная методика исключает необходимость повторных проходов световода по обрабатываемому участку, что обеспечивает передачу заданного объема энергии с высокой степенью надежности и воспроизводимости результатов.

Тогда как при использовании автоматической тракции световода в клинической практике выявлен ряд существенных технических ограничений. В значительном количестве случаев возникали сложности возврата световода к исходной позиции для повторного воздействия на целевой участок вены из-за индивидуальных особенностей венозной архитектоники пациента и выраженного посттермического сокращения обработанных сегментов сосуда. Более медленная автоматическая тракция создавала риск карбонизации и плотной фиксации рабочей части световода к стенке вены. Указанные события могли вносить существенные изменения в расчетные энергетические параметры процедуры, повышали вероятность субоптимальных энергетических режимов фототермолиза и, как следствие, низкую эффективность закрытия БПВ в соустье. По крайне мере, на наш взгляд, этот эффект необходимо учитывать при работе с веной крупного диаметра и флебэктазиях БПВ в зоне СФС.

Возможность симультанной ЭВЛО ПДПВ в нашем исследовании определялась индивидуальной анатомией СФС. Можно допустить, что сочетание некоторых индивидуальных факторов изначально способствовало формированию крупных магистральных приустьевых коллатералей. Это позволяет выдвинуть гипотезу о том, что прогрессирование варикозной болезни нижних конечностей у данной категории пациентов проходило за счет генетических и фенотипических особенностей, создающих предпосылки для формирования культи БПВ (γ=–0,512128) и снижения эффективности ЭВЛО в среднесрочной перспективе [11]. Специфическая архитектоника соустья, наличие крупных приустьевых притоков обусловливает формирование атипичных по конфигурации, асимметричных, деформированных приустьевых сегментов БПВ, что может снижать эффективность трансмиссии лазерной энергии при термооблитерации данного сегмента СФС (рис. 4).

Рис 4. Форма СФС при визуализации крупного приустьевого притока БПВ

Fig. 4. The configuration of SFJ in the visualization of a large proximal tributary of the GSV

Таким образом, даже при условии выполнения симультанной ЭВЛО ПДПВ остается риск формирования культи БПВ и сохранения рефлюкса СФС. Решение данной проблемы видится в выработке дополнительных приемов и техник ЭВЛО в ситуациях, когда имеет место нестандартная форма проксимального сегмента БПВ.

Исследование показало слабую по силе корреляционную связь эффекта с типом световода (при использовании двухкольцевых световодов критерий γ=–0,364897) и об отрицательной линейной связи мощности лазера (γ=–0,294799) и результатов ЭВЛО. В двухкольцевых световодах доставляемая энергия на рабочей части световолокна разделяется, что снижает ее плотность в точке приложения. Использование больших мощностей повышает риски карбонизации световода, что может объяснять ухудшение трансмиссии лазерной энергии на венозную стенку.

Связь остальных изученных факторов и условий с эффективностью процедуры либо была слабой, либо не выявила статистически значимых результатов (p>0,05). Возможно, дальнейшее накопление информации и расширение выборки позволят получить более значимые статистические данные о влиянии клинических, ультразвуковых и технических условий на успешность фототермолиза приустьевых сегментов БПВ.

Заключение

Применение эндовенозной лазерной облитерации показало высокую эффективность при обработке приустьевых сегментов большой подкожной вены. Наиболее значимыми факторами, влияющими на успешность процедуры, являются плотность энергии, использование ручной тракции световода и учет анатомических особенностей приустьевого сегмента большой подкожной вены. Ручная тракция световода обеспечивает больший контроль над распределением и передачей энергии на венозную стенку.