Пути повышения эффективности ударно-вращательного бурения

Автор: Леонов С.О., Нескоромных В.В.

Журнал: Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии @technologies-sfu

Статья в выпуске: 4 т.5, 2012 года.

Бесплатный доступ

На основе анализа факторов, влияющих на эффективность ударно-вращательного бурения, и данных стендовых испытаний при проведении разрушений горных пород, предложен метод повышения эффективности буровых работ при нанесении внецентренных ударных импульсов по буровому инструменту.

Ударно-вращательное бурение, разрушение горных пород, буровой инструмент

Короткий адрес: https://sciup.org/146114661

IDR: 146114661 | УДК: 622.243.(075.8)

Текст научной статьи Пути повышения эффективности ударно-вращательного бурения

_

Производительность бурения, как известно, определяется в первую очередь эффективностью разрушения горных пород на забое. Наиболее производительным в настоящее время является ударно-вращательный способ, осуществляемый с помощью погружных ударных машин. Сочетание статических и динамических нагрузок, приводящих к смятию–резанию и дроблению–скалыванию обеспечивает [1] эффективное разрушение пород на забое. Ведущую роль при этом играют ударные импульсы, а осевая нагрузка и вращение бурового инструмента выполняют вспомогательную роль, обеспечивая постоянный контакт инструмента с породой. Ударно-вращательный способ характеризуется высокими значениями энергии удара (не менее 40 Дж), малыми значениями частоты вращения (10-60 мин-1) и осевой нагрузки (300-600 даН на инструмент диаметром 59-105 мм). Наиболее полно он реализуется с помощью гидро- и пневмоударников.

Практические данные свидетельствуют о возрастании эффективности данного способа с повышением энергии удара. Это следует и из анализа зависимости [2] механической скорости бурения от параметров процесса разрушения

V M

AZMn уд qF 3a6 n D - KZ ) ’

где А – энергия удара, Дж/см3; Z – число породоразрушающих элементов на торце инструмента; nуд – частота ударов по забою, уд/мин; q – удельная энергоёмкость разрушения породы, Дж/м3; Fзаб – площадь забоя скважины, м2; D – диаметр бурового инструмента, м; К – расстояние, равное (0,6-0,75) интервала между соседними лунками, м.

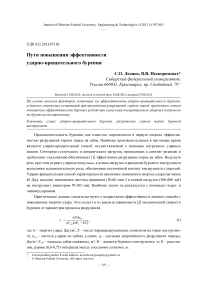

Рис. 1. Зависимость механической скорости бурения от давления воздуха в различных породах: 1 – VIII; 2 – IX; 3 – X; 4 – IX; 5 – X категорий по буримости

v„ м/ч

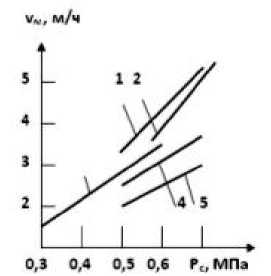

Рис. 2. Зависимость механической скорости бурения пневмоударниками высокого давления типа Cop в известняке (VI категория) (2) и граните (Х категория) (1)

Здесь определяющими факторами, прямо пропорционально влияющими на механическую скорость бурения, являются энергия и частота ударов по забою, число породоразрушающих вставок на торце инструмента. Обратно пропорциональны скорости бурения, энергоёмкость разрушения и величина площади забоя.

К такому же выводу приводит и анализ графика зависимости механической скорости бурения от рабочего давления в пневмоударниках отечественного (рис. 1) и зарубежного производства (рис. 2).

Из этих графиков следует, что происходит практически прямо пропорциональный рост скорости бурения при повышении давления сжатого воздуха.

С учётом этих зависимостей и данных производственного опыта можно сделать вывод о том, что ударновращательный способ имеет существенные ограничения для повышения производительности работы. При использовании гидроударников необходимо увеличение подачи, что требует применения более мощных буровых насосов, приводящих к дополнительным осложнениям – размыву стенок скважин большим потоком промывочной жидкости, ухудшению качества кернового материала – как следствие, использованию устройств для организации призабойной обратной циркуляции для отвода излишней жидкости. Таким образом, движение в этом направлении практически исчерпало себя и значительно сузило область применения гидроударного способа бурения.

Повышение эффективности пневмоударного бурения требует применения более мощных пневмоударников и компрессоров.

Иными словами, повышение энергии удара и увеличение давления рабочего агента неизбежно приводят к ро- сту энергозатрат и увеличению себестоимости работ, что значительно сдерживает развитие и использование ударно-вращательного способа бурения.

Одним из путей повышения производительности данного способа представляется использование возможности увеличения масштаба разрушения породы при нанесении внецентрен-ных ударов по забою.

Лабораторные исследования и испытания [3], имевшие целью создание отклонителя для направленного бурения на базе погружной ударной машины с внецентренным нанесением ударов, показали хорошую эффективность разрушения породы на забое. Удары наносились с по- мощью выступа, установленного с эксцентриситетом на торце ударника относительно его оси и породоразрушающего инструмента. Эта эффективность обусловлена значительно большим масштабом разрушения при таком способе нанесения ударов по забою.

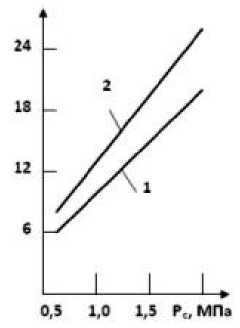

Вследствие точечного удара [4] к породоразрушающему инструменту вставкам и породе передается волна напряжений, величина которых определяется радиусом r для центрального удара (рис. 3, а) и, соответственно, радиусами r1 и r2 для внецентренного удара (рис. 3, б). Таким образом, при центральном ударе под породоразрушающими вставками, удаленными от центра торца породоразрушающего инструмента на равное расстояние, напряжения равны, а при внецентренном ударе под этими же вставками напряжения не равны, причем oi>o2- и обратно пропорциональны радиусам г и ^.

По теории Буссинеска, нормальные и касательные напряжения под вставками 1 и 2 при центральном ударе (согласно схем на рис. 3, а) равны

3 Q ■ cos2 V 2 n r2

T Z

3Q ■ cos У sin У

2 o r 2

где Q – сила удара, даН.

При внецентренном ударе (рис. 3, б) нормальные и касательные напряжения под вставками соответственно равны: под вставкой 1

и

и

под вставкой 2

3 Q ■ cos2 V1 cos2 А

^ Z

2 n r 2

3Q • cos2 T cos2 A

T Z

3 Q • cos2 T 2cos2 A

^ Z

2 n r 2

3 Q • cos У 2 sin У 2 cos A sin A

2m-2

T Z

Таким образом, при центральном ударе напряжения O z и t z под вставками равны, что создает условия для получения лунок разрушения одного размера. При внецентренном ударе cZ > cZ , t z > t z , , что определяет неравномерность разрушения породы и создает условия для искривления скважины. В общем виде выражения для определения напряжений под породоразрушающими вставками при точечном внецентренном ударе имеют следующий вид:

a i =

3Q • cos2 V i cos2 A

T . =

3 Q ■ cos ^. sin V cos A sin A

2m^

,

где i - номер породоразрушающей вставки, определяющий значения ri и yi.

Углы А и ^ согласно схеме на рис. 3, б, равны

e

A = arctg-.

H

^ =arccos -д, r где е – эксцентриситет приложения удара, м; lБ – расстояние от торца ударника до его центра тяжести, м; Нд – высота долота, м.

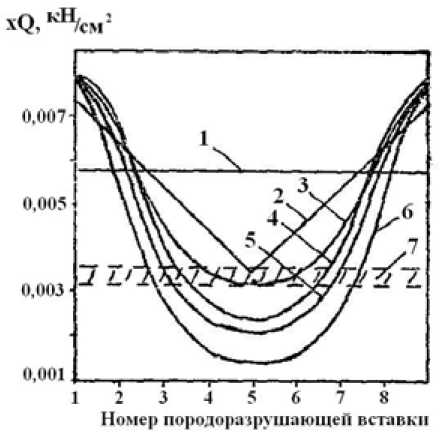

На рис. 4 показаны глубины лунок разрушения в мраморе под породоразрушающими вставками (номера вставок по отношению к центру удара даны на рис. 4) при различных значениях эксцентриситета приложения удара. Графики на рис. 4 по характеру достаточно точно повторяют графики нормальных напряжений, полученных расчетом по формуле (8), под одноименными породоразрушающими вставками, которые даны на рис. 5. Данное соответствие позволяет считать зависимости для расчета напряжений под вставками достаточно точными.

Используя зависимость, определим нормальное усилие на породоразрушающей вставке, формирующей лунку разрушения. В этом случае справедливо соотношение

4 р _ 3 Q ■ cos2 ^ cos A

n d 2 2 r,2

где d – диаметр проекции упругого контакта сферы торца твердосплавной вставки с породой, мм2.

Значение d определяется из известной зависимости Г. Герца

Рис. 3. Схемы передачи ударного импульса и создания напряжений под породоразрушающими вставками при точечном ударе: а – центральный удар; б – внецентренный

Рис. 4. Глубины лунок разрушения в мраморе, полученные при различной величине эксцентриситета приложения удара е: кривая 1 – е=0; 2 – е=1,3 см; 3 – е=2,0 см; 4 – е=2,7 см; 5 – е=3,4 см; 6 – е=4,2 см

^^^^^е

^)+ F (1

E 2

^^^^^в

где R - радиус сферы торца твердосплавной вставки, м; Е 1 , Е 2 - модули упругости материала твердосплавной вставки и породы, Па; д 1, д 2 - коэффициенты Пуансона для материала твердосплавной вставки и породы.

Определяем P i :

3 Q • cos2 V ,. • cos2 Д-J 1,144 • 3 4 ( 1 - д 2) + 4( 1 - Д И

3 EE

P i =

L 2

2 r i 2

Глубину лунки разрушения определим из формулы

h

2 P i

Л C ’

где С – жесткость пары «породоразрушающая вставка – порода», даН/м.

В результате исследований были определены основные факторы, влияющие на эффективность разрушения породы на забое и степень их влияния на неё. Таковыми являются осевая нагрузка, энергия удара и величина смещения точки нанесения удара (эксцентриситет). В отличие от серийного ударника определяющим фактором в этом случае является величина эксцентриситета [5] приложения удара, имеющая с объёмом разрушения линейную зависимость, а осевая нагрузка и энергия удара играют по достижении определённых значений второстепенную (неопределяющую) роль.

Перспективность подобного метода разрушения породы подтверждается и зарубежным опытом бурения, в частности, существующая система ODEX компании Atlas Copco, в которой также реализуется принцип внецентренного удара (специальное эксцентричное долото).

Рис. 5. Графики напряжений под породоразрушающими вставками при различной величине эксцентриситета приложения удара: 1-6 – эксцентриситеты аналогичны кривым на рис. 4; 7 – зона недостаточных для разрушения породы напряжений (по данным экспериментов)

Для дальнейшего продолжения работ в этом направлении представляется целесообразным проведение исследований по определению эффективности разрушения внецентренными ударами различных по своим свойствам горных пород, определяющими из которых являются анизотропность и категория по буримости. Помимо этого необходимо определить оптимальные значения эксцентриситета и соответствующие им величины энергии ударных импульсов и осевой нагрузки. Эти данные позволят определить область рационального применения данного способа и наметить рекомендации по отработке оптимальной технологии бурения.