Пути повышения качества подготовки инженеров в контексте мировых и отечественных тенденций

Автор: Подлесный С.А., Масальский Г.Б.

Журнал: Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии @technologies-sfu

Статья в выпуске: 2 т.7, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены мировые и отечественные тенденции в обеспечении качества подготовки специалистов в области техники и технологий, основные элементы системы качества университета, структура модели вуза для оценки качества, направления работы вуза в этой области.

Качество подготовки инженеров, модель вуза, модель подготовки специалиста

Короткий адрес: https://sciup.org/146114838

IDR: 146114838 | УДК: 378:62(571)

Текст научной статьи Пути повышения качества подготовки инженеров в контексте мировых и отечественных тенденций

Развитие отечественного инженерного образования и повышение его качества – сложная комплексная проблема, требующая принятия государством политических, законодательных, экономических и организационных мер, совершенствования механизмов частногосударственного партнерства. Это задачи государственной важности, относящиеся к сфере национальных стратегических интересов. Одним из основных условий вхождения страны в число ведущих держав мира является обеспечение мирового уровня качества образования в области техники и технологий.

Сегодня качество подготовки будущих инженеров волнует всех: и государство, и работодателей, и преподавателей вузов, и обучающихся. Это объясняется глубокими изменениями, которые происходят в мире: переход к устойчивому развитию, формирование постиндустриального информационного общества, глобализация экономики и образования, возрастание роли инженеров, переход ведущих стран на шестой технологический уклад, создание интеллектуальных технических систем и др. Концепция долгосрочного развития РФ на период до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) предусматривает, что в ближайшее десятилетие развитые страны перейдут к формированию новой технологической базы экономических систем, основанной на использовании новейших достижений в области биотехнологий, информатики и нанотехнологий. В результате работодатели предъявляют новые, более высокие требования к специалистам, к системе инженерного образования.

В соответствии с принципом системности при рассмотрении путей повышения качества инженерного образования следует оценить влияние как внешних, так и внутренних факторов [1]. К факторам внешней среды относятся: мировые и отечественные тенденции в экономике, инженерном деле и инженерном образовании; государственная политика; законодательная база; финансовые ресурсы; восприимчивость бизнеса к инновациям; наличие внятных прогнозов потребности рынка труда в выпускниках; качество подготовки абитуриентов; престиж инженера в обществе и ряд других. Среди внешних факторов, которые определяются работодателями, необходимо выделить уровень реализуемого на предприятии технологического уклада, наукоемкость выпускаемой продукции, требования к выпускникам и предлагаемые им условия работы и др. Среди внутренних факторов (факторы вуза): консолидированный бюджет в части, зависящий от вуза, эффективность его использования и сопоставимость с бюджетами вузов стран–лидеров; кадровая политика; качество профессорско-преподавательского состава; качество образовательных программ и образовательной среды; уровень взаимодействия с научными организациями и бизнесом; эффективность системы качества и системы управления вузом и др.

Реакция высшей школы на вызовы времени: поиск одаренных людей для обучения в университете и развитие их творческих способностей; создание учебно-научно-производственных кластеров; переход на трёхуровневую систему подготовки кадров с высшим образованием; формирование системы открытого непрерывного образования на основе smart-технологий, облачных технологий и социального интеллекта; внедрение гибких компетентностно-ориентированных образовательных программ, интегрированных в мировое научнообразовательное пространство; переход на индивидуально-ориентированную модель организации учебного процесса и проектную модель; развитие системы академических обменов; формирование единых критериев обеспечения и гарантии качества образования европейских стран в рамках Болонского процесса; развитие систем профессионально-общественной аккредитации программ.

Во всём мире развивается инновационное инженерное образование, направленное не только на формирование фундаментальных знаний и умений, но и особых компетенций, ориентированных на способы их применения на практике при создании новой конкурентоспособной техники и технологий. Происходит адаптация системы образования к условиям информационного общества: распространяется сфера электронного обучения, создаются открытые электронные образовательные ресурсы. Эти ресурсы, разрабатываемые университетами, интегрируются в многочисленные информационные системы, которые образуют глобальные университетские сети. Объединенная Европа внедряет в национальные системы аккредитации параметры качества, имеющие специфику электронного обучения [2]. Начинается широкое использование социального интеллекта на основе Internet технологии и платформ Web 2.0 и Web 3.0 для создания контента с широким участием заинтересованных лиц.

Мировые тенденции в сфере обеспечения качества высшего образования:

-

• формирование единых критериев обеспечения и гарантии качества образования европейских стран в рамках Болонского процесса, включая переход на кредитную систему (систему зачетных единиц);

-

• создание, развитие и гармонизация национальных систем аккредитации образовательных программ (ОП);

-

• акцент на внутреннюю гарантию качества, разработка и введение университетских систем качества на базе различных моделей (ISO, EFQM, ENQA и др.);

-

• развитие системы качества электронного обучения;

-

• широкое использование систем профессионально-общественной аккредитации ОП;

-

• применение профессиональных стандартов при разработке документов, определяющих требования к содержанию и условиям реализации ОП;

-

• включение студентов в проведение процедур гарантии качества;

-

• использование бенчмаркинга для изучения качества и эффективности работы других университетов и применение их методов;

-

• использование эффективных механизмов взаимодействия вуз – предприятие;

-

• совершенствование системы управления вузом на основе систем менеджмента качества (значительная часть основных функций управления университетом связана с качеством);

-

• развитие международного сотрудничества в сфере гаранта качества образования.

На основе решения Берлинской декларации Европейской Ассоциацией гарантий качества в высшем образовании (ENQA) были разработаны «Стандарты и директивы для гарантии качества высшего образования в европейском регионе», которые являются основой для построения систем внутренней и внешней оценки и гарантии качества образования и аккредитации европейских агентств, занимающихся оценкой качества образования. Система качества вуза в контексте европейских стандартов и руководств ENQA, которой руководствуются и многие российские университеты, включает три подсистемы: обеспечения качества, управления качеством и мониторинга качества [3].

Подсистема обеспечения качества включает:

-

• политику, цели и задачи гарантий качества профессионального образования в вузе;

-

• требования к обеспечению качества в вузе (стандарты ОП; требования к ресурсному обеспечению подразделений для реализации образовательных программ);

-

• требования к потребителям образовательных услуг;

-

• требования к поставщикам образовательных услуг;

-

• документированные процедуры процессов.

Подсистема управления качеством содержит:

-

• требования к ресурсному обеспечению подразделений, обеспечивающих управление качеством;

-

• требования к руководству вуза в рамках видов деятельности;

-

• требования к результатам управления;

-

• документированные процедуры (регламенты) процессов управления качеством.

Подсистема мониторинга качества предполагает наличие:

-

• требований к ресурсному обеспечению подразделений, обеспечивающих мониторинг;

-

• требований к качеству средств мониторинга;

-

• требований к исполнителям мониторинга в рамках видов деятельности;

-

• требований к результатам мониторинга;

-

• документированных процедур (регламентов) процессов мониторинга.

В настоящее время формируются интегрированные системы менеджмента качества, построенные на соответствие требованиям двум или более международным стандартам. При построении систем качества многие вузы ориентируются на международные стандарты ИСО серий 9000 и стандарты и руководства ENQA.

Обеспечение качества образования в вузе – это вид деятельности, который включает стратегическое планирование, кадровую политику, четкую организацию работы, материальнотехническую базу, финансовые ресурсы и др., а также управление качеством [4]. Под управлением качеством подразумеваются методы и виды деятельности оперативного характера, используемые для выполнения требований к качеству [5]. Для управления качеством необходимы формализованные процедуры управления, основанные на модели образовательного процесса.

Международные критерии качества инженерного образования, используемые при аккредитации инженерных программ в университетах разных стран, определяются Вашингтонским соглашением (для стран с англоязычной системой образования) и Европейской сетью по аккредитации инженерного образования (для стран–участниц Болонского процесса) [6]. Общеевропейские требования к оценке качества инженерных образовательных программ изложены в документе «EUR-ACE Рамочные стандарты аккредитации инженерных программ».

Ассоциацией инженерного образования России (АИОР) для оценки качества образовательных программ в вузах создан Аккредитационный центр (АЦ). Критерии общественнопрофессиональной аккредитации программ в области техники и технологий, используемые АЦ, разрабатывались с учётом современных отечественных и мировых тенденций развития высшего образования. Критерии АИОР:

-

• цели программы;

-

• содержание программы;

-

• студенты и учебный процесс;

-

• профессорско-преподавательский состав;

-

• подготовка к профессиональной деятельности;

-

• материально-техническая база;

-

• информационное обеспечение;

-

• финансы и управление;

-

• выпускники.

Доминирующий критерий качества вуза – рыночная конкурентоспособность результатов деятельности университета (востребованность выпускников и наукоемкой продукции на рынках труда, инновационных разработок и образовательных услуг).

Основные проблемы в области обеспечения качества высшего образования – противоречия между: требованиями международных стандартов в области образования, ориентированных на универсальность обучения, открытость мировых рынков труда, и требованиями работодателей, ориентированных на локальный рынок труда, специфику конкретной отрасли и конкретного рабочего места; требованиями к теоретической и практической подготовки; требованиями к материально-технической базе учебно-научного процесса и реальными возможностями вуза. Среди российских проблем следует также отметить: отсутствие четкой стратегии развития инженерного образования, неразвитые системы комплексного прогнозирования – 238 – и планирования потребности в инженерных кадрах, неразработанность профессиональных стандартов для большинства отраслей, недостаточная академическая мобильность и т.п. [7].

Изменения в экономике, переход на новые технологические уклады, новая структура рабочих мест на производстве и повышение профессиональной мобильности требуют такой подготовки выпускников вузов, которые бы оптимально сочетали базовые знания и практикоориентированные компетенции. Наиболее эффективным путем реализации практической направленности обучения будущих инженеров является совершенствование инженерного образования на базе системного подхода с учетом всех стадий жизненного цикла технической продукции, систем и процессов. Именно такой подход реализован в масшабном международном проекте под названием «CDIO Initiative». Проект направлен на установление оптимального баланса между теорией и практикой. В основе концепции CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate) лежит принцип подготовки выпускников – бакалавров к комплексной инженерной деятельности, то есть способных «Задумывать – Проектировать – Производить – Применять» [8]. Уже в первый год обучения следует показывать студентам связь предлагаемого учебного материала с их будущей инженерной деятельностью, перспективами технического, технологического, экономического и социального развития общества. Особенно важно акцентировать внимание на практико-ориентированном обучении математики и естественно-научных дисциплин.

Следует отметить, что концепция CDIO широко реализовывалась в российских вузах в 6080-х годах в рамках хоздоговорных работ с предприятиями. Творческие коллективы включали ведущих специалистов предприятий, отраслевых НИИ, преподавателей, аспирантов и студентов.

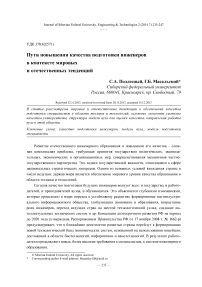

Рассматривая вуз как объект управления (рис. 1) и анализируя управление вузом с точки зрения теории управления сложными системами, можно выделить основные параметры, влияющие на качество подготовки выпускников.

Рис. 1. Вуз как объект управления

Управляющие воздействия (ресурсы) включают:

U । - заказ (федеральный, региональный, муниципальный и граждан) на подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов, включая заказ других государств, регионов, чел/год;

U 2 - объем финансирования образовательного процесса (федерального, регионального, местного и граждан), руб.;

U 3 - объем финансирования научно-инновационных проектов (федерального, регионального, местного и собственного), руб.;

U 4- нормативно-правовая база федерального, регионального, местного уровня и требования граждан (государственные образовательные стандарты, аккредитационные и лицензионные показатели, специфические требования потенциальных потребителей, законы в области финансово-образовательной деятельности, нормы расходов образовательных учреждений);

U 5 - надзорные функции органов управления по выполнению лицензионных и аккредитационных показателей, в том числе качества образования.

Управляющие воздействия системы управления вузом Ucy (управления) связаны с распределением поступивших ресурсов, разработкой нормативно-распорядительной документации, реализацией надзорных функций в соответствии с целями L и планами мероприятий, изложенными в программе развития университета и текущими задачами.

Контролируемое состояние внешней, по отношению к вузу, среды включает:

Z 1 - средний балл абитуриентов, поступивших за счет средств федерального, регионального, местного бюджета и граждан;

Z 2 - объем спонсорских поступлений, руб.;

Z 3 - текущие потребности экономики в специалистах (потенциальный рынок труда), чел/ год;

Z 4 - число выпускников средней школы в регионе, чел/год;

Z 5 - приведенный уровень оплаты труда в регионе, руб/чел. в год;

Z 6 – спрос на научно-инновационные разработки (потенциальный научно-инновационный рынок), руб/год;

Z 7 - наличные в регионе научно-педагогические кадры, чел.;

Z 8 – наличные в регионе информационно-телекоммуникационные ресурсы, комп/чел.;

Z 9 - уровень технического состояния экономики региона (технологический уклад экономики);

Z 10 - уровень институциональной поддержки научно-образовательной деятельности (банки, фонды, страховые компании, инжиниринговые центры и т.п.).

Состояние вуза характеризуется состоянием образовательной, научно-инновационной и хозяйственной деятельности элементов системы S j , уровнем взаимодействия элементов системы и зависит от входных воздействий Ucy ( ? ) и Z(t ). К состояниям X(t ) следует отнести:

X 1 - численность студентов, обучаемых за счет средств федерального, регионального, местного бюджета и собственных средств граждан (обучение с полной компенсацией затрат), чел.;

X 2 - уровень компетенций студентов, балл;

X 3 - затраты на образование студентов, руб.;

X ( - материально-техническая база образовательной, научно-инновационной и хозяйственной деятельности вуза, руб.;

X 5 - число ППС и УВП, занятых в образовательном процессе, чел.;

X 6 – средний возраст ППС и УВП, занятых в образовательном процессе, лет.

К неконтролируемым возмущениям W(t ) можно отнести:

-

• несоответствие уровня знаний абитуриента представленным сертификатам;

-

• псевдозаявки на целевую подготовку специалистов для региона;

-

• псевдоинновации.

Вектор выходных показателей деятельности вуза формируется под поставленные цели управления L .

К показателям деятельности вуза можно отнести:

-

Y 1 - число выпускников вуза, чел/год;

-

Y 2 - объем выполненных научно-инновационных разработок, руб/год;

-

Y 3 - число специалистов высшей квалификации (к.т.н., д.т.н.), чел/год;

-

Y 4 - число выпускников системы дополнительного образования, переподготовки и повышения квалификации, чел/год;

-

Y 5 - число научно-методических разработок, в том числе электронных, печ. листов/год;

-

Y 6 - объемы совместной инновационно-хозяйственной деятельности, в том числе с предприятиями, фирмами (установки, приборы, технологии, программное обеспечение, материалы и т.п.), руб/год;

-

Y 7 - культурно-нравственный ресурс выпускников системы (косвенно может быть оценен числом правонарушений в регионе выпускниками вуза), правонарушений/год;

-

Y 8 – уровень физического воспитания выпускников (косвенно может быть оценен числом заболеваний), заболеваний/год.

Взаимосвязь входных и выходных переменных вуза в первом приближении можно представить динамической моделью вуза:

X = A(X,Z)X + b(^

Y = F(X) + V где A(X, Z) - матрица системы, b - вектор коэффициентов связи со входом; F(X) - процедуры оценки качества подготовки специалистов, V - помехи.

Для модели (1) возможна Z -неуправляемость, когда найдется такое Z (например, очень низкие Z 1 и Z 4), что не найдется такого управления U для достижения поставленной цели L . Если будут поставлены завышенные цели при ограниченных ресурсах U и неблагоприятной среде Z , то получим L -неуправляемость. Разработка структуры модели (1) определена процедурами оценки качества подготовки специалистов. Идентификация параметров модели осуществляется рекуррентными процедурами.

Важную роль в эффективном управлении вузом играет система обратной связи, отражающая оценку выходных показателей деятельности и запросы со стороны государства, общества, личности. Проводимые в настоящее время реформы в сфере высшего образования привели к централизации и бюрократизации системы управления вузами. Влияние обратной связи в большой структуре практически не значимо. Многоуровневая система управления работаем в режиме программного ручного управления от достигнутого результата. Открытие междисциплинарных направлений подготовки специалистов, в рамках существующих процедур лицензирования и аккредитации, практически нерешаемая задача.

Важнейшую задачу прогноза востребованности специалистов по направлениям подготовки и численности не решает ни одна структура ни в регионе, тем более на федеральном уровне.

Причиной тому и отсутствие промышленной политики на ближайшие десятилетия на федеральном и региональном уровнях, обновленных профессиональных стандартов под современную экономику 5-го и 6-го технологического уклада, невостребованность отечественных инноваций производством.

Принятие решений для большинства крупных предприятий региона делегировано в Москву, поэтому сотрудничество с вузами ограничивается текущей потребностью в специалистах и не носит системного характера.

Формирование контрольных цифр приема на уровне Федерации и региона активизирует региональные и федеральные структуры к поиску научно-обоснованных процедур прогноза востребованности в специалистах с учетом реального выпуска, уровня компетенций, выхода на пенсию, объемов производства и технологий.

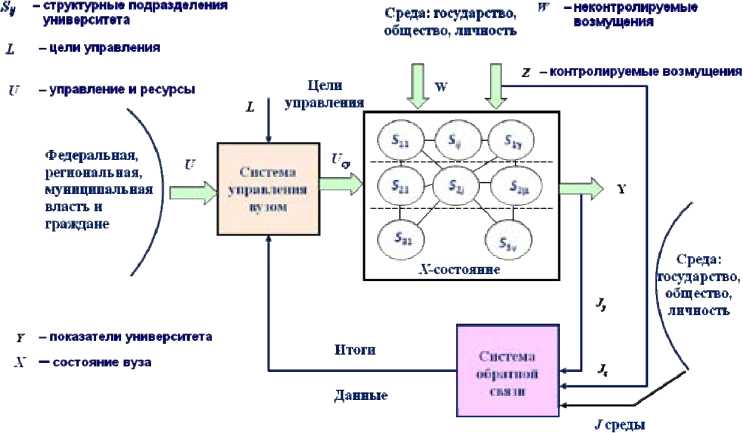

Элементом такой процедуры может быть модель подготовки специалиста, как фрагмент модели (1), представленной в виде структурной схемы на рис. 2.

Из модели (рис. 2) следует, что число обучающихся студентов ( X | ) и уровень компетенций ( X 2 ) и затраты ( X , ) зависят от состояния системы X k = ( X 3, X4, X 5 , X 6 ) и возмущений ( Z ). Здесь Т 1 - постоянная времени, отражающая динамику процесса отчисления студентов, Р - оператор Лапласа, k (•) – коэффициенты передачи.

При низком уровне подготовки абитуриентов Z | и низкой мотивации получения высоких компетенций, обусловленных низким уровнем переменных Z 3, Z 5, Z 9 , Z 10, получим невысокий темп роста компетенций X 2 (звено интегрирования).

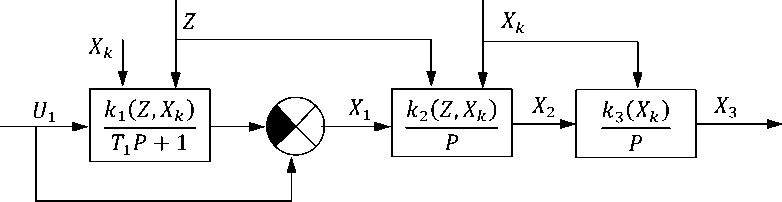

Для решения задач управления необходимо разработать алгоритм синтеза управляющих воздействий. В такой человекомашинной системе, как вуз, этого можно достичь по схеме управления с эталонной моделью (рис. 3).

Здесь состояния X (компетенции, затраты и т.д.) и выходные показатели Y сопоставляются с эталонными, а вектор невязки e служит сигналом системе управления для соответствующего управляющего воздействия, например, дополнительные часы занятий по разделу либо аренда

Рис. 2. Динамическая модель подготовки специалистов в вузе

Рис. 3. Управление с эталонной моделью

(покупка) недостающего лабораторного оборудования для получения соответствующих навыков и умений.

В этом случае показатели качества можно разбить по каждой дисциплине и отслеживать их для каждого студента в рамках АСУ ВУЗ, включая дополнительные управляющие воздействия. Накопленные данные можно использовать для идентификации параметров регуляторов по каждой дисциплине с учётом уровня компетенций (подготовки) обучаемого. Итоговая или промежуточная оценка качества подготовки обучаемого может проводиться на основе интегрального показателя

/ = Х™ 1 w , v , + X "=1 to j X j , (2) где ю i , ю j - веса показателей; y i , x j - выходные переменные и переменные состояния, включенные в процедуру оценки качества.

Основные проблемы в обеспечении высокого качества подготовки специалистов в области техники и технологий связаны с реальным уровнем финансирования, соответственно, состоянием материально-технической базы, востребованностью выпускников вузов с высоким творческим потенциалом предприятиями, мотивацией обучающих и обучаемых. Особую тревогу в развитых странах и России также вызывает спад интереса молодежи получать образование в области техники и технологий, в то время как спрос на таких специалистов растет с повышением технологического уклада экономики (для шестого уклада прогноз соотношения инженер/ рабочий - 1/2). Поэтому одна из актуальных задач - формирование интереса молодежи получать инженерное образование, определение путей и подходов к обновлению и соответствию содержания образования и технологий обучения экономике XXI века. Следует учитывать временное запаздывание (4–6 лет) процесса подготовки. Для конкурентоспособности выпускника необходима фактически опережающая подготовка специалиста под технологии, которые будут востребованы экономикой к моменту окончания вуза. В части специальной подготовки задача эта сложная и затратная, поскольку требует постоянного обновления и знаний, и лабораторной базы учебного процесса в темпе обновления техники и технологий. Ни государство, ни бизнес не готовы финансировать эти затраты на достаточном уровне (по оценкам депутатов Госдумы, финансирование вузов осуществляется на 45-50 % от потребностей [9]). Поэтому нужны совместные усилия государства, предприятий и университетов для того, чтобы найти выход из этой ситуации.

За последние годы в России наблюдается совершенствование институциональной структуры системы высшего профессионального образования. Создаются федеральные университеты и национальные исследовательские университеты. Гарантией качества предоставляемых образовательных услуг в таких вузах должно стать проведение крупных научных исследований и разработок в области науки, техники и технологий на высоком уровне.

Основные направления деятельности в области качества образования в Сибирском федеральном университете (СФУ), созданном в 2006 г. на базе четырех красноярских вузов:

-

• формирование инновационных образовательных программ, интегрированных в мировое образовательное пространство;

-

• использование международных критериев аккредитации при разработке программ;

-

• международная аккредитация образовательных программ (в перспективе);

-

• выстраивание творческих связей: крупная производственная компания – СФУ – институт – кафедра (объединения кафедр) – средние и малые предприятия, выпускающие наукоёмкую продукцию;

-

• создание и развитие системы качества СФУ на базе стандартов и руководств Европейской Ассоциации по обеспечению качества высшего образования (ENQA) и стандартов Р ИСО 9000-2008;

-

• формирование новой учебно-научной среды на основе развития материальнотехнической базы, информационных ресурсов;

-

• регулярное проведение самообследования.

Особое внимание уделяется разработке и реализации инновационных образовательных программ. Такие программы предполагают:

-

• опережающее актуальное содержание, учитывающие новейшие достижения в области науки, техники и технологий;

-

• эффективные образовательные технологии, в том числе электронные;

-

• современную инфраструктуру;

-

• адекватные задачам ресурсы;

-

• участие работодателей в разработке и реализации ОП;

-

• наличие современных учебно-научных лабораторий, центров коллективного пользования и ресурсных центров, созданных с участием стратегических партнеров;

-

• международную аккредитацию.

В связи с переходом в 2011 г. на уровневую подготовку кадров и сокращением сроков обучения и работодатели, и вузы хотели бы оценить возможные потери в качестве подготовки. Как показывает сравнительный анализ (табл. 1), объемы часов математического и профессиональных циклов остались на уровне специалитета. Это позволяет надеяться на сохранение профессиональных компетенций. Следует отметить сокращение объемов практики и дипло-мирования.

Что касается второго уровня подготовки (магистратуры), то она может быть эффективно реализована только при наличии крупных проектов, когда все магистранты и их научные руководители в рамках инжиниринговых центров решают реальные задачи в интересах предприятий.

Таблица 1. Направление «Мехатроника и робототехника»

|

Наименование циклов дисциплин и видов работ |

Инженер 5 лет |

Бакалавр 4 года |

|

Гуманитарный, социальный и экономический цикл, всего часов |

1800 |

1332 |

|

Математический и естественно-научный цикл, часов |

2076 |

2484 |

|

Общепрофессиональный и профессиональный цикл, всего часов |

3230 |

3780 |

|

Практики, недель |

14 |

8 |

|

Дипломирование, недель |

17 |

9 |

|

Число экзаменов, шт. |

41 |

23 |

|

Число зачётов, шт. |

36 |

40 |

|

Итого, часов |

8263 |

7996 |

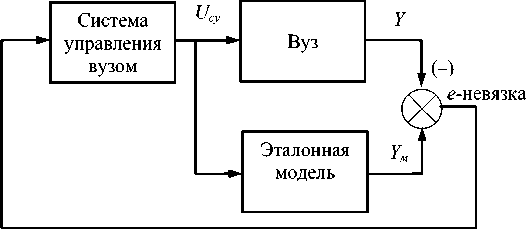

Рис. 4. Схема электронного (сетевого) предприятия

Примером такого подхода может служить электронное предприятие, созданное в СФУ в 2004–2007 годах (рис. 4).

Создание подобных предприятий позволяет готовить выпускников, обладающих навыками работы в многопрофильной команде, и реализовывать междисциплинарную интеграцию.

Выводы

-

1. Обеспечение качества подготовки специалистов в области техники и технологий – одна из приоритетных задач в ведущих странах мира. Эта задача должна решаться совместными усилиями государства, бизнеса и вузов.

-

2. Предложена структурная схема вуза как объекта управления. Состояние вуза определяется множеством факторов, но наибольшее влияние оказывает объем финансирования, качество подготовки абитуриентов и эффективное взаимодействие с предприятиями.

-

3. Для управления качеством подготовки специалистов необходимы формализованные процедуры (модели) его оценки, реализованные в рамках АСУ ВУЗ.

-

4. Опережающая подготовка специалистов требует наличия долгосрочных программ социально-экономического развития страны и её регионов, научного подхода в формировании контрольных цифр приема и направлений подготовки, решения проблем подготовки в магистратуре.