Пути преодоления коррупции при ведении внешнеэкономической деятельности в России

Автор: Линецкий Александр Федорович, Тарасов Анатолий Григорьевич, Старыгин Михаил Владимирович

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 8, 2020 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрено влияние коррупции на ведение внешнеэкономической деятельности (ВЭД) как в целом в мировой экономике, так и в России, а также способы ее преодоления. При этом коррупция характеризуется как один из факторов институциональной среды с негативными внешними эффектами. В исследовании использованы практикуемые современной наукой аналитические методы изучения отечественной и международной научной литературы по данному вопросу, метод сравнительного анализа и др. Цель данного исследования - выявить и предложить возможные пути преодоления коррупции при ведении ВЭД. Научная новизна исследования заключается в агрегировании различных подходов и путей преодоления коррупции, как широко обсуждаемых, так и мало изученных, в применении их к ВЭД, а также в использовании инструментария «Теории агентских отношений» в анализе коррупции в таможенном деле и подготовка на этой основе соответствующих выводов». Кроме того, научной новизной обладает институциональный подход, который представляется наиболее перспективным для дальнейших исследований и заключается в описании одной из основных первопричин высокой коррупции в России - ресурсной ориентации экономики. В рамках статьи рассматриваются также другие возможные причины распространения коррупции, в числе которых поиск ренты, слияние энергетических госмонополий и верховной власти. Предложены варианты преодоления данной проблемы посредством совершенствования правовых механизмов, повсеместного создания институтов широкого доступа, повышения морально-нравственного уровня граждан.

Коррупция, внешнеэкономическая деятельность, институциональная среда, институты, таможенное дело, конкуренция, теория агентских отношений, рента, поиск ренты

Короткий адрес: https://sciup.org/149134302

IDR: 149134302 | УДК: 339.56.055(470+571):328.185 | DOI: 10.24158/pep.2020.8.8

Текст научной статьи Пути преодоления коррупции при ведении внешнеэкономической деятельности в России

Современный этап развития человечества предоставляет широкие возможности для ведения внешнеэкономической деятельности (ВЭД). С каждым годом растет роль международного бизнеса, особенно в формах транснациональных компаний. Фирмы стремятся разместить свой капитал там, где он принесет больше прибыли, и многие страны предпринимают для привлечения иностранных инвестиций большие усилия. Все государства заинтересованы, чтобы их национальные компании были конкурентоспособны на международном рынке, так как это обеспечит им стабильные экспортные доходы за продажу товаров и услуг.

Стратегическое значение ВЭД для экономики России закреплено в Государственной программе № 330 «Развитие внешнеэкономической деятельности», утвержденной Постановлением Правительства РФ в 2014 г. [1].

Успех компаний, которые занимаются или планируют заниматься внешнеэкономической деятельностью, зависит от множества факторов: экономических, политических, институциональных и др.

Одним из них, несомненно, является коррупция как общественный феномен, который в подавляющем большинстве случаев имеет негативные внешние эффекты. Ее характеристики определяются высокими экономическими издержками как для бизнеса (национального и международного), под ее влиянием стагнирующего модернизационные процессы и разрушающего хозяйственные связи и отношения, так и для всей экономики страны в целом, так как коррупционные процессы сдерживают экономический рост государства.

В национальном законодательстве понятие коррупции прописано в Федеральном законе РФ «О противодействии коррупции». В соответствии с приведенной в нем дефиницией это явление представляет собой злоупотребление служебным положением, полномочиями, включая дачу или получение взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения личной выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; совершение тех же деяний только от имени или в интересах юридического лица [2]. И хотя коррупция во всех формах своего проявления не ограничивается данным определением, для описания данного феномена при ведении ВЭД оно вполне может использоваться.

Что касается экономического подхода к коррупции во внешнеэкономической деятельности, то ее хорошо иллюстрирует теория агентских отношений, также известная как теория «принципал – агент». Из нее следует, что для того чтобы сложились коррупционные отношения, необходимо обязательное участие трех субъектов, а именно принципала (в лице государства), агента (чиновник, представитель исполнительной власти) и клиента (фирма, предприниматель). Принципал устанавливает формальные «правила игры» и наделяет агента монопольными полномочиями по распределению ресурсов и оказанию услуг в соответствии с этими формальными правилами, которые агент не вправе изменить. Чиновник же, пользуясь своим монопольным положением и асимметрией информации по отношению к принципалу, может вступать в коррупционную связь с фирмой, которая заинтересована во вступлении в эту связь или не имеет другого выбора при ведении ВЭД. Таким образом, агент и клиент получают краткосрочные частные выгоды для себя, а во всей системе повышается асимметрия информации и растут транзакционные издержки [3, с. 170–171].

Данный анализ влияния коррупции на ВЭД более всего применим к таможенному делу. Как отмечает А.А. Кантарович, среди общих проблем, касающихся деятельности экспортеров и импортеров, следует подчеркнуть высокий уровень коррупции, что еще больше снижает эффективность государственного регулирования внешнеэкономической деятельности [4, с. 23–24].

Особенность организации деятельности таможенных органов является классическим примером действия теории агентских отношений. В своей статье Н.С. Александрова сообщает, что в настоящее время значительное число сотрудников таможенных органов имеет практически неограниченную свободу для принятия юридически значимых решений [5, с. 55]. Наличие таких полномочий у одного лица при относительно небольших зарплатах и склонности к оппортунистическому поведению и приводит к развитию коррупции в таможенных органах.

У фирмы / предпринимателя зачастую просто нет других вариантов поведения, в большинстве случаев это вынужденное звено в коррупционных сделках. В случае отказа фирмы от взаимодействия таможенный чиновник обладает широким списком механизмов ее принуждения к участию в таких сделках, например, он может затягивать прохождение таможенных процедур, используя запутанную бюрократию и таможенное право, сложность сертификации.

Все это в итоге приводит к увеличению транзакционных издержек по заключению трансграничных контрактов, то есть тратятся дополнительные деньги и время на прохождение таможенных процедур и дачу взяток. К тому же коррупция порождает халатное отношение таможенников к своей работе, что может приводить к появлению на рынке некачественных товаров, которые при условиях честной конкуренции не вышли бы на рынок. Другие же компании, которые обладают качественным товаром, но не имеют ресурсов для участия в коррупционных сделках, могут просто в конечном итоге не попасть на внешние рынки. Это вредит уже всей стране: исчезают условия для честной, адекватной конкуренции, происходит подталкивание компаний к коррупционному поведению.

Кроме того, Н.С. Александрова отмечает также несовершенство правового регулирования сферы внешнеэкономической деятельности [6, с. 56]. В числе причин высокого уровня коррупции следует назвать создание коммерческих структур. Необходимо отметить, что Россия – одна из немногих стран, где таможенный терминал не является собственностью государства и содержится на частные средства. В то же время должностные лица таможенной службы – государственные служащие. Все эти и ряд других факторов и причин обуславливают высокий уровень коррупции в системе таможенной службы.

Правовые механизмы преодоления коррупции в таможенных органах рассмотрены в статье Ю.Л. Белоусова. Исследователь выделяет две группы антикоррупционных мер:

-

1. Меры предупредительно-профилактического характера и привлечения к дисциплинарной ответственности.

-

2. Меры пресечения коррупции и привлечения к уголовной ответственности [7].

Нормативным основанием для первой группы мер являются следующие правовые акты: Конституция Российской Федерации, Таможенный кодекс Таможенного союза; Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 19 августа 2011 г. № 1104 «Об утверждении перечня должностей высшего начальствующего состава в таможенный органах Российской Федерации и соответствующих этим должностям специальных званий», Указ Президента Российской Федерации от 16 ноября 1998 г. № 1396 «Об утверждении Дисциплинарного устава таможенной службы Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2013 г. № 809 «О Федеральной таможенной службе».

В рамках данных НПА сотрудники таможенных органов обязаны соблюдать нормы антикоррупционного поведения, осуществляется антикоррупционное просвещение граждан, производится предупреждение и пресечение попыток участия чиновников в коррупционных связях. Кроме того, данные документы вводят обязательную регулярную отчетность о доходах ответственных сотрудников, обязывают докладывать обо всех попытках подкупа должностных лиц и вводят кодекс этики.

Основой второй группы антикоррупционных мер выступают выявленные факты коррупционного поведения, в частности, получение взятки должностным лицом, что закрепляется в положениях ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации [8].

Исходя из логики экономического анализа преступности, где правонарушитель выступает как рациональный индивид, потенциальный коррупционер тем менее заинтересован во вступлении в незаконную сделку [9, с. 94]. К тому же преступник менее склонен к риску, если ему есть что терять, например, заработную плату, страховку, социальный статус и пр.

Таким образом, исходя из данной теории, для противодействия коррупции необходимо развивать механизм раскрываемости преступлений, в том числе с помощью усиления контроля над государственными служащими, создания прозрачных процедур их работы или же повышения эффективности деятельности правоохранительных органов. Также способом предупреждения коррупции, который может остановить потенциальных участников незаконных схем взаимодействия, является ужесточение наказаний за коррупционную деятельность.

Одним из эффективных механизмов борьбы с коррупцией могла бы стать ратификация статьи 20 «Незаконное обогащение» Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. Данная статья гласит: «При условии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, т.е. значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать» [10]. Таким образом, должностное лицо обязано сообщать об источнике своих средств. В случае если доходы чиновника невозможно объяснить официальным заработком, он подвергается уголовному преследованию.

Конвенция ООН против коррупции была ратифицирована Российской Федерацией 8 марта 2006 г., однако не в полной мере, а только частично. В частности, не была принята вышеупомянутая статья. С того момента и по настоящее время в российской юридической и политической сфере ведутся споры о ее целесообразности. Аргументы противников данной статьи заключа- ются в том, что ее принятие противоречило бы статье 49 Конституции РФ, в соответствии с которой обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, то есть в случае ее ратификации нарушалась бы «презумпция невиновности» как основа российского права.

Другой способ борьбы с коррупцией - повышение официальной зарплаты государственным служащим. В его основе лежит простая логика: чем меньше официальная зарплата должностного лица, тем на меньшую взятку он будет согласен, а к тому же сам будет проявлять к этому больше желания. Однако это может привести к тому, что увеличение официальной зарплаты чиновника приведет к снижению общего числа случаев коррупции, но расширение сферы рисков обусловит рост средней стоимости с делки. Данный факт был доказан В. Рийгемом, который путем эконометрического исследования объяснил отрицательную связь величины заработных плат и уровня коррупции [11, с. 31-33].

Однако деловая коррупция в России не ограничивается связями чиновников нижнего и среднего звена и компаний. В нашей стране это явление приобретает институциональный характер.

Одной из форм коррупционного взаимодействия является лоббирование. В России данная практика поведения практически никак не регламентирована законодательством, поэтому мы будем называть лоббированием все связи физических лиц и организаций с органами власти, которые противоречат законодательству и честной конкуренции. Известно, что крупнейшие компании России являются государственными монополиями на сырьевых рынках, которые тесно связанны с верховной властью. Являясь структурами с огромными активами и тесными связями с государственным управлением, они обладают широкими возможностями для лоббирования своих интересов в органах государственной власти РФ, нарушая тем самым естественный ход конкуренции. Таким образом, экономической базой коррупции выступает воспроизводящаяся из года в год сырьевая модель экономики.

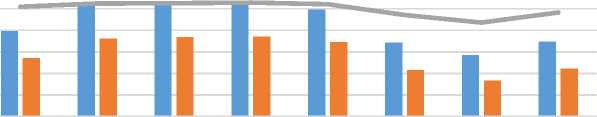

В течение всего постсоветского периода в России постоянно декларируется необходимость диверсификации структуры экспорта путем повышения доли его несырьевой, неэнергетической части, но все же на протяжении последних 8 лет доля топливно-энергетических товаров в общем экспорте России колеблется от 58 до 70 % (рис. 1).

Доля топливно-энергетических товаров в общем экспорте России

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000 о

80%

60%

40%

20%

0%

^^н Общий экспорт ^^ ■ Топливно-энергетическиетовары Доля

Рисунок 1 - Доля топливно-энергетических товаров в общем экспорте России [12]

Таким образом, можно сказать, что коррупция в России приобретает форму механизма, с помощью которого элиты, включая государственных служащих и менеджеров верховного звена энергетических компаний, по большей части присваивают себе сырьевую ренту. Соответственно, главной целью и способом воспроизводства данной модели является поиск ренты. Например, нефтегазовые компании могут пролоббировать изменение бюджета в свою пользу; обеспечить предоставление налоговых льгот заинтересованным компаниям, предоставить им условия выгодного кредитования; разработать механизм списания долгов; создать ситуацию неконкурентной победы в тендерах за новые месторождения и др.

Процесс поиска ренты похож по своей сути на действия по повышению прибыли от осуществляемой деятельности. Действительно, в соответствии с экономическими законами любой рационально мыслящий индивид пытается максимизировать выгоду от своих действий. Однако поиск ренты для увеличения дохода ставит целью создание монополии, что в итоге приводит к снижению конкурентоспособности, а стремление к повышению прибыли обусловливает рост производительности.

Факт, что уровень коррупции положительно связан с ресурсной ориентацией экономики, доказывается экономическими исследованиями. Так, Рабах Арезки и Маркус Брюкнер при анализе экономики 30 стран-экспортеров нефти выявили, что увеличение внутри страны нефтяной ренты приводит к значительному росту коррупции и снижению политических прав граждан [13, с. 961–962].

Результаты более поздних исследований подтверждают такой вывод. Так, например, в 2019 г. группа китайских экономистов во главе с Баомин Донгом изучала связь обилия природных ресурсов и уровня коррупции. Упор делался на понимание коррупции как базиса «проклятия природных ресурсов». Основой для научной работы стали данные партийных секретариатов префектур, сведения по общенациональным судебным решениям о получении взяток за 2014–2015 годы и данные о добыче угля, которым богат Китай, на уровне шахт. Исследование показало, что изобилие природных ресурсов способствует коррупции на уровне лидеров префектур. Также было выявлено, что склонность чиновников низового уровня к противоправному поаедению положительно связана с уровнем добычи угля; при этом заведенные уголовные дела о взяточничестве использовались учеными в качестве зависимой переменной. Был сделан следующий вывод: угледобывающей промышленности Китая из-за низкого качества правительственной отчетности не хватает надзора и прозрачности. Также, по мнению исследователей, следует усилить государственный контроль над заключаемыми контрактами, распределением доходов и субсидий [14, с. 13–14].

Однако на практике реализация подобных антикоррупционных мер весьма затруднительна. Для того чтобы усилить надзор за государственными служащими и повысить прозрачность их деятельности, необходимо изменить соответствующие экономические и политические институты, в которых оперируют чиновники, компании и общество и которые в конечном итоге и порождают коррупцию.

Существует два типа таких институтов: эксклюзивные институты, для которых характерна концентрация политической и экономической власти в руках узкой группы; и инклюзивные институты, которые принято называть институтами широкого доступа. В российской действительности преобладает по большей части первый тип [15, с. 144].

Таким образом, для решения проблемы коррупции необходимо переводить российскую экономико-политическую среду на институты широкого доступа, в рамках которых возможен более широкий контроль над государственными служащими, обеспечивается их транспарентность, а ресурсы распределяются более честно и в условиях адекватной конкурентной борьбы.

Одним из таких институтов является концепция электронного правительства (ЭП) и государства. В последние годы Россия добилась значительных успехов в цифровизации работы различных государственных органов, что позволяет говорить о перспективах внедрения инициативы. Основными задачами ЭП являются создание новых форм взаимодействия госорганов, с одной стороны, и оптимизация предоставления правительственных услуг населению и бизнесу – с другой. Таким образом гарантируется поддержка и расширение возможностей самообслуживания граждан [16].

Кроме того, не стоит недооценивать способы преодоления коррупции на индивидуальном уровне, ведь наличие деловой коррупции во многом определяется личностью и средой, в которой она существует. Так, попадая в окружение, которое предрасположено к коррупционным действиям, индивид оказывается перед очень непростым выбором: между злоупотреблением властными полномочиями для получения личной выгоды или отказом от него.

Таким образом, моральные ценности общества или неформальные институты также способны влиять на коррупцию. Путем создания нулевой толерантности к коррупции в обществе можно существенно снизить случаи ее проявления.

Эффективным, на наш взгляд, в этом отношении является введение корпоративной этики и кодексов поведения. Например, Э.В. Королева предлагает внедрить в сферу государственной службы личные кодексы чести чиновников, которые, с ее точки зрения, могут стать монолитным регулятором антикоррупционного поведения [17, с. 372].

В заключение следует отметить, что предложенные нами некоторые возможные пути преодоления коррупции при ведении ВЭД позволяют говорить о достижении цели настоящей публикации. В качестве постулируемых выделим три основных направления антикоррупционных действий:

-

1. Обеспечение действия правовых механизмов, позволяющих эффективно бороться с коррупцией, путем усовершенствования нормативно-правовых актов, повышения эффективности работы правоохранительных органов.

-

2. Переход на институты широкого доступа, в рамках которых реализуется контроль над государственными служащими и достигается обеспечение их транспарентности, а также происходит честное распределение национального дохода в условиях адекватной конкурентной борьбы.

-

3. Выстраивание среды, в которой человек будет иметь нулевую толерантность к коррупции и руководствоваться высокими моральными устоями.

В завершение рассуждения также отметим, что, как известно в современном мире, в условиях глобализации ни одна страна не способна существовать автономно без внешнеэкономической деятельности, так как в этом случае она обречена на стагнацию и хроническое отставание в экономическом отношении. Правительства стран должны всячески благоприятствовать введению ВЭД как для своих национальных компаний, так и для иностранных. В итоге это будет способствовать диффузии технологий, повышению производительности труда и росту капитала, что в перспективе приведет к повышению уровня благосостояния граждан во взаимодействующих странах.

На пути к достижению этой цели лежит проблема коррупции. Негативные эффекты коррупции носят системный характер и зачастую незаметны в краткосрочной перспективе. Одним из таких эффектов является ухудшение институциональной среды, в которой существует общество. Имеет место так называемая отрицательная селекция, когда выигрывает не тот, кто производит лучший продукт, а тот, кто лучше оперирует в коррупционной среде. Такая подмена стимулов – с поиска прибыли на поиск ренты – приводит к искажению условий адекватной конкуренции, результатом чего становятся неблагоприятные процессы в обществе. Другим негативным эффектом, особенно актуальным для нашей страны, является закрепляющаяся сырьевая зависимость (для других стран данный эффект может заключаться в фиксации иного порядка, позволяющего сделать процесс получения ренты более эффективным), которая неминуемо приводит к технологическому отставанию и нестабильности экономики из-за волатильности цен.

Таким образом, исследование вопросов преодоления коррупции при осуществлении внешнеэкономической деятельности является весьма актуальным в настоящее время и будет продолжено авторами настоящей статьи в дальнейшем.

Ссылки:

Редактор: Ситникова Ольга Валериевна Переводчик: Кочетова Дарья Андреевна

Список литературы Пути преодоления коррупции при ведении внешнеэкономической деятельности в России

- Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности": в ред. от 31.03.2020: постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 330 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант Плюс"

- О противодействии коррупции от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ (последняя редакция): федеральный закон [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант Плюс"

- Радаев В.В. Экономическая социология. М., 2008. 602 с

- Кантарович А.А. Проблемные аспекты развития внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации // Вестник экономики, права и социологии. 2020. № 1. С. 21-25

- Александрова Н.С. Коррупция в таможенных органах: основные причины и направления противодействия // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2016. № 2 (58). С. 53-56