Пути снижения загрязнения железнодорожного полотна в Дальневосточном регионе

Автор: Луценко А.Н., Катин В.Д.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 3 (42), 2013 года.

Бесплатный доступ

Дан анализ экологического состояния железнодорожного полотна и рекомендованы методы борьбы с негативным влиянием на окружающую природную среду.

Природная среда, биоремедиация, инцидент, загрязняющие вещества, балластный слой, "экопоезд"

Короткий адрес: https://sciup.org/142142689

IDR: 142142689 | УДК: 662.951

Текст научной статьи Пути снижения загрязнения железнодорожного полотна в Дальневосточном регионе

Загрязнения, возникающие в процессе деятельности человека, являются главным фактором его вредного воздействия на природную среду. Особенно актуальным является вопрос сохранения экосистемы в Дальневосточном регионе, где любое антропогенное воздействие оказывает существенное влияние на уникальный биоценоз.

Почва является активным аккумулятором нефтесодержащих жидкостей и тяжелых металлов, поэтому поступление загрязняющих веществ даже в малых концентрациях, но в течение продолжительного времени, приводит к их существенному накоплению.

При сооружении железнодорожного полотна должен предусматриваться комплекс мероприятий по охране окружающей воздушной, водной и наземной среды и обеспечению минимального изменения водно-теплового режима почв и горных пород, гравитационного и биохимического равновесия, а также защите животного и растительного мира. В связи с этим разрабатываемые технические решения должны предусматривать мероприятия для предупреждения неуправляемого развития возникающих в процессе строительства линии геологических и экологических процессов и явлений, а также обеспечение ликвидации их негативного воздействия. Согласно действующему СНиП 32-01-95 в проектах железных дорог I, II категорий, скоростных и особо грузонапряженных, а также всех категорий, проектируемых в сложных инженерно-геологических условиях и на грунтах, свойства которых могут меняться во времени, необходимо предусматривать специальные проекты на установку контрольно-измерительной аппаратуры и оборудования для проведения натурных наблюдений и прогноза как в процессе строительства, так и в период эксплуатации для обеспечения надежности, эксплуатационной и экологической безопасности.

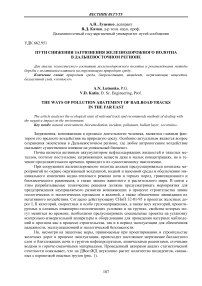

Но, несмотря на защитные меры, принимаемые при проектировании и строительстве железных дорог в процессе эксплуатации, происходит постоянное загрязнение балластного слоя и близлежащих почв и грунтов нефтепродуктами, химическими реагентами, сточными водами и горюче-смазочными материалами. Проведенный авторами анализ статистической отчетности показывает, что на ДВостЖД неуклонно растет количество инцидентов, связанных с перевозкой опасных грузов (рис. 1).

Рис. 1. Количество инцидентов с опасными грузами на Дальневосточной железной дороге по годам

Таблица

Расчетная таблица для построения диаграммы Парето

|

Причина аварийной ситуации |

Обозначение |

Количество аварийных ситуаций |

Доля % |

Данные Парето |

|

Течь из-за дефекта котла |

A |

165 |

44,4 |

44,4 |

|

Течь через сливной прибор |

B |

129 |

34,7 |

79,0 |

|

Течь через неплотно закрытый люк |

C |

24 |

66,5 |

85,5 |

|

Течь через арматуру котла |

D |

21 |

5,0 |

91,1 |

|

Течь из универсального или спец. контейнера |

F |

10 |

2,7 |

93,8 |

|

Течь (просыпание) из вагонов других типов |

I |

10 |

2,7 |

96,5 |

|

Возгорание груза |

J |

10 |

2,7 |

99,2 |

|

Течь из специальной цистерны-контейнера |

E |

3 |

0,8 |

100 |

|

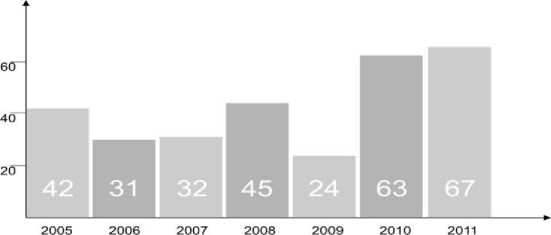

Всего |

372 |

Для выявления наиболее существенных причин аварийных ситуаций воспользовались анализом Парето. На основе количественных данных об инцидентах с опасными грузами на ДВостЖД за период с 2005 по 2011 г. (табл.) построили диаграмму Парето (рис. 2), позволяющую наглядно отразить наиболее значимые причины возникновения аварийных ситуаций с опасными грузами.

Диаграмма показывает, что в 85% случаев инцидентов с опасными грузами причинами являются течи через сливной прибор и из-за дефектов котла. Исключить или существенно снизить данные (в нашем случае основные) причины аварийных ситуаций авторы предлагают посредством гибкого вкладыша в вагон-цистерны, защищенного патентом [1]. Применение вкладыша позволяет обеспечить герметичность емкости даже при наличии незначительных дефектов котла, исключает контакт перевозимого груза со стенками цистерны, что в конечном счете повышает экологическую безопасность транспортировки наливных опасных грузов.

Общие экологические последствия поступления загрязняющих веществ (ЗВ) в природную среду сводятся к следующему: изменению свойств почв и почвенного покрова, загрязнению поверхностных и почвенно-грунтовых вод, к деградации и трансформации растительного покрова, деградации ландшафтов.

Загрязняющие вещества, наиболее распространенными из которых являются нефть, нефтепродукты, мазут, топливо, смазочные материалы, ухудшают эксплуатационные свойства основания железнодорожного пути. Основной причиной загрязнения железнодорожных путей нефтепродуктами является утечка их из цистерн и колесных букс. Количество загрязняющих веществ достигает 20 г на 1 кг грунта [2]. Существующий способ восстановления балластного слоя железнодорожного пути включает удаление старого щебня для расчистки земляного полотна, засыпку на расчищенное земляное полотно защитного балластного слоя и его уплотнение, засыпку нового щебня [3]. Наибольшее распространение на железнодорожном пути получил щебеночный балласт, который является одним из лучших балластных материалов. Однако в связи со значительными аккумулирующими свойствами в процессе эксплуатации интенсивно засоряется в результате дробления частиц щебня от поездной нагрузки и воздействия рабочих органов путевых машин, попадания в путь ЗВ, перевозимых в подвижном составе.

Рис. 2. Диаграмма Парето для аварийных ситуаций, связанных с опасными грузами на Дальневосточной железной дороге за период 2005-2011 гг.: N –количество аварийных ситуаций; % приведенный процент для диаграммы Парето

Загрязняющие вещества ухудшают свойства щебеночного балласта и приводят к развитию интенсивных деформаций балластного основания пути. Снижение коэффициента фильтрации балластного слоя вызывает его водонасыщение. Повышение влажности балластного слоя (более 56%) интенсифицирует накопление остаточных деформаций пути в 57 раз, что существенно увеличивает объем выправочно-рихтовочных работ [4].

При засорении щебеночного балласта теряется его способность упруго воспринимать нагрузки, что приводит к росту динамических сил взаимодействия подвижного состава и пути, увеличивает нагрузки во всех элементах верхнего строения пути и сокращает их ресурс. В процессе длительной эксплуатации увеличиваются остаточные деформации пути, балластная призма постоянно засоряется и теряет свои первоначальные свойства, что ведет к повышенному износу верхнего строения пути и подвижного состава, и к увеличению расходов на перевозки. Возникает необходимость периодического восстановления геометрических параметров и физико-механических характеристик щебеночной балластной призмы путем очистки щебня или, в случае несоответствия уложенного в пути балласта требуемым характеристикам, за счет полной его замены на щебень твердых пород в соответствии с ГОСТ 73922002 «Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути».

Для восстановления дренирующих и упругих свойств балластной призмы производят очистку балласта от ЗВ. Основным методом сегодня является использование технологий по глубокой очистке балластного слоя без подъемки пути с использованием щебнеочистительных машин нового поколения, оснащенных вибрационными грохотами.

Для данного вида работ успешно применяются комплексы для очистки щебня и замены балласта, такие как: RM-80 UHR, СЧ-601, СЧУ-800М, ЩОМ-6БМ, ЩОМ-6У, СЧ-1000, СЧ-1200, ЩОМ-1200, ЩОМ-1200ПУ и др.

Современные требования к балластной призме, качеству очистки щебня, периодичности его очистки во многом определяют способы производства работ с учетом конкретного состояния железнодорожного пути и вида его ремонта. Качественная и своевременная очистка балластной призмы позволяет разрешить целый комплекс проблем текущего содержа- ния пути. Задача решается комплексно путем совершенствования технологий, организации работ и конструкций машин и комплексов.

Наряду с вышесказанным нельзя не принимать во внимание загрязняющее воздействие железнодорожного пути и на экосистему региона. За счет переноса сточными водами на близлежащей территории накапливаются нефтепродукты, которые оказывают сильное воздействие на функционирование микробных сообществ, участвующих в преобразовании органических веществ и в поддержании почвенного плодородия. Почва вдоль железнодорожных линий по уровню загрязнения солями тяжелых металлов и нефтепродуктами характеризуется как зона чрезвычайно высокого загрязнения. Нефтяное загрязнение вызывает массовую гибель почвенных беспозвоночных, особенно в первые дни загрязнения, что свидетельствует о прямом токсическом воздействии нефти [5].

Интегральным критерием экологической эффективности производственной деятельности объектов железнодорожного транспорта служит степень нарушения природного баланса в регионе. В случае если природная среда не способна справиться с воздействием железнодорожного транспорта, необходимо проводить восстановительные работы.

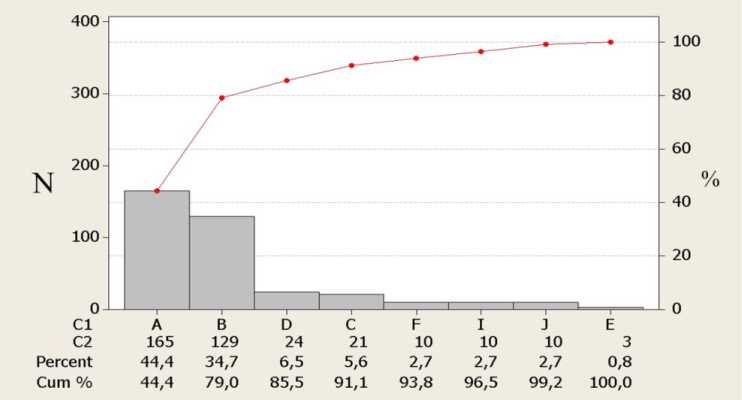

Для этой цели авторами предлагается использовать «экопоезд», состоящий из локомотива – силовой установки и специальных цистерн, снабженных компрессорами и оросительной системой (рис. 3).

Рис. 3. Схема устройства «экопоезда»: 1 локомотив; 2 специальная цистерна; 3 обрабатываемое полотно железной дороги; 4 – зона, обработанная специальными реагентами

При установлении температуры окружающей среды выше 5 Сº целесообразно обрабатывать земляное полотно железной дороги один раз в 2 месяца специальными биологически активными композициями (БАК). Для очистки территории вносится БАК 1-5%-ной концентрации нефтяных углеводородов в загрязненной почве [6].

Устройство состоит из цилиндрического герметичного резервуара (цистерны) и системы 1/2 -дюймового распределительного водопровода, охватывающего весь объем. Серии труб пронизаны рядом отверстий, через которые под давлением нагнетаемого в цистерну воздуха и разбрызгивается БАК. При обработке полотна (в теплое время года) производится орошение специальными реагентами, ускоряющими рост бактерий, участвующих в разложении нефти.

Физико-химические процессы разрушения нефти связаны с ферментативным ее преобразованием в более простые вещества, которое напрямую зависит от биологической активности почвы, т.е. от степени активизации микробного сообщества. Таким образом, для ликвидации углеводных загрязнений используют способность микроорганизмов разрушать углеводороды нефти.

Обработка БАК [7] производится в целях активации биоремедиации и нейтрализации опасных веществ, скапливающихся в конструктивных элементах железнодорожного полотна и близлежащих территорий. Биоремедиация – это технология очистки нефтезагрязненной почвы и воды, в основе которой лежит использование специальных нефтеокисляющих микроорганизмов или биохимических препаратов. Метод биоремедиации наиболее эффективно применяется в случаях, когда количество нефти и нефтепродуктов слишком мало, чтобы применять механические средства сбора их с загрязненной поверхности.

Микробиологическая очистка земель наиболее приемлемый и повсеместно применяемый в мировой и отечественной практике метод очистки земель и вод, использующий микробиологическое разложение нефти на месте разлива. Этот метод достаточно прост в реализации и заключается в проведении на загрязненных землях ряда агротехнических мероприятий, направленных на активизацию почвенных нефтеокисляющих микроорганизмов, обладающих способностью использовать в качестве единственного источника питания углеводороды нефти, в конечном счете окисляя их до СО 2 и воды. Доказано, что в микромире имеются формы, которые способны существовать за счет углеводородов. К ним принадлежат представители несколько родов бактерий, именно их размножение в зонах загрязнения обеспечивает эффект самоочищения воды или грунта [8]. Первичное окисление нефти до органических кислот, спиртов, кетонов и альдегидов обеспечивается этими микроорганизмами. На последующих этапах разрушения продуктов первичного окисления нефти в процесс вовлекаются и другие физиологические группы почвенных микроорганизмов, простейшие и водоросли, обычно обитающие в почве и водоемах. При температуре окружающей среды 5-25 ºС и достаточной насыщенности кислородом микроорганизмы могут окислять ННП со скоростью до 2 г/ м2 в день. При низких температурах бактериальное окисление происходит медленно.

Там, где теплый период года непродолжителен, естественные процессы самоочищения и восстановления загрязненных почв протекают медленно, при этом экосистемы чрезвычайно уязвимы, чувствительны к любым техногенным воздействиям, особенно механическим. Поэтому актуально использование щадящих природу технологий, предусматривающих эффективное стимулирование окисления углеводородов микроорганизмами, а также внесение биопрепаратов, созданных на основе активных штаммов-биодеструкторов.

Биотехнология восстановления нефтезагрязненных почв и грунтов, например, на основе олеофильного биопрепарата, в условиях холодного климата обеспечивает 90%-ное очищение почвы с изначально высоким уровнем загрязнения в течение 7 недель. При этом содержание остаточных нефтепродуктов не превышает предельно допустимого уровня (0,1 вес. %). В целом деструкция углеводородов с применением биопрепаратов нефтеокисляющего действия происходит примерно в 100 раз быстрее, чем в процессе естественного разложения [9] .

В состав «экопоезда» можно включить мобильную установку для ликвидации нефтяных разливов, позволяющую эффективно воздействовать на особо загрязненные участки. Установка защищена патентом [10]. При помощи устройства в местах повышенного загрязнения на поверхность может наноситься сорбент-мелиорант без необходимости последующего сбора, позволяющий ускорить процесс биоремедиации нарушенных земель с улучшением их фитосанитарного состояния.

Экологическая реабилитация полотна железной дороги и прилегающей к нему территории позволит существенно снизить отрицательное влияние железнодорожных перевозок на уникальные природные системы дальневосточного региона.