Пути совершенствования кадрового обеспечения проектирования, производства и эксплуатации сложных технических систем авионики

Автор: Коптев Анатолий Никитович, Гареева Лия Раисовна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Механика и машиностроение

Статья в выпуске: 6-4 т.15, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается образовательная деятельность, характеризуемая через порождающие ее потребности и мотивы, через цель, результат, а также через действия, предметы, средства, среду и субъекты образования.

Учебно-научный процесс, организация, информационная технология, стратегия, инновации, образовательная среда, специальный предмет, специалист

Короткий адрес: https://sciup.org/148202654

IDR: 148202654 | УДК: 629.76(031)

Текст научной статьи Пути совершенствования кадрового обеспечения проектирования, производства и эксплуатации сложных технических систем авионики

изводителей, как компонентов, так и авиационной техники в целом и эксплуатирующих организаций этой техники с учебно-научными учреждениями Министерства образования и науки РФ.

Постоянное усложнение систем авионики современных воздушных судов, а также расширение их потенциальных возможностей, привело к необходимости применения инструментальных средств не только для разработки систем автоматизированного проектирования и их подсистем, но и для формирования отдельных средств обеспечения учебного процесса.

Все это требует инновационных подходов к образовательной деятельности. Образовательная деятельность (ОД), с общих позиций, будем характеризовать через порождающие ее потребности и мотивы, через цель, результат, а также через действия, предметы, средства, среду и субъекты кадрового обеспечения и сопровождения.

При этом цель ОД – подготовка специалиста, способного решить производственные задачи.

Результат или конечный продукт ОД – это специалист, способный решать задачи в производственных условиях.

Действия при осуществлении ОД – построение необходимого набора модулей базовой сферы предметного знания. К числу особых действий относятся репродуктивные: организационные, познавательно-адаптационные, коммуникативные, контрольно-диагностические.

В этих условиях требуются новые подходы к организации учебно-научного сопровождения, включающие два основных направления: научно-методическое, позволяющее представлять задел в форме баз данных и банков знаний, и кадровое, обеспечивающее не только накопление, но и адаптацию применение научно-технического задела и, что самое главное, такое его развитие, которое обеспечивает выявление новых знаний, позволяющих выполнять функциональное совершенствование объектов производства и разработку новых технологических процессов и технологических систем, что в конечном счете и определяет конкурентоспособность.

Все это заставило изменить отношенние к информационным технологиям, которые стали основной производительной силой в конкурентной борьбе научно-производственных объединений, выполняющих наукоемкие программы создания и освоения сложных технических систем, определяющих потенциалы развития стран с учетом их научно-технических и технологических возможностей [1, 3].

В это же время стремительно развивающиеся информационные технологии обеспечили революционные преобразования в методах сопровождения изделий на всех стадиях жизненного цикла. Так как процессы проектирования как процессы формирования описаний, необходимых и достаточных для реализации объектов в заданных условиях, предшествуют процессам материальных преобразований, то от эффективности проектирования существенно зависит общая эффективность создания и применения наукоемких технических систем. Поэтому очень важным для определения направлений подготовки кадров и учебно-научного сопровождения является детальный анализ процессов проектирования и информационной поддержки сложных технических систем. Основными аспектами такого анализа являются: функциональный, структурный, инструментальный и учебно-научный.

Функциональный аспект анализа процессов проектирования и информационных систем с целью выявления перспективных направлений создания и развития методов и средств автоматизации конструирования и технологического проектирования и профессиональной целевой подготовки кадров определяет: стадии жизненного цикла объектов проектирования; схемы информационных и материальных потоков технического проектирования и реализации объектов; функциональные взаимосвязи пространств моделирования и задач технологической подготовки производства.

Структурный анализ систем автоматизированного проектирования и других информационных систем дает возможность определить перспективы развития объектно-ориентированных (функциональных) и объектно-независимых (инвариантных) подсистем, средств обеспечения различных подсистем и их составляющих — компонентов.

Ключевым звеном любой автоматизации является человек, а стратегической линией обеспе- чения этих процессов является подготовка специалистов. Кадровое обеспечение, а затем и сопровождение на всех этапах жизненного цикла, например авионики, является сложной и многогранной задачей, стоящей перед авиаприборостроением и требующей воспроизведения циклов обучения на принципиально новой основе, базирующейся на прикладной информационной технологии, что позволит сформировать сетевую структуру подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области авионики, а также включения научного потенциала специальных кафедр для создания и испытаний опытных образцов компонент и систем авионики в рамках системного подхода, реализуемого сетью, включающую «Университеты – НИИ – ОКБ – Серийные заводы – Эксплуатирующие организации».

При таком подходе возможны эффективная разработка и совершенствование научных, методологических и системо-технических принципов организации системы подготовки кадрового обеспечения проектирования, производства и эксплуатации, как основы интеграции учреждений и предприятий партнеров, участников жизненного цикла создаваемых систем авионики, в частности [1].

Таким образом, осуществление инновационных перемен в практике кадрового обеспечения, а также в кадровом сопровождении проектов авионики требует интеграции учебной, научно-исследовательской и профессиональной управленческой деятельности.

Для реализации процессов создания и применения сложных технических систем на различных стадиях жизненного цикла необходимы четыре основные взаимосвязанные и взаимодействующие системы обеспечения и сопровождения: система материально-технического обеспечения; система информационной поддержки; система управления качеством; система учебно-научного сопровождения [2].

Комплексное решение всех задач, связанных с проектированием, производством и эксплуатацией сложных наукоемких изделий, необходимо осуществлять в рамках постоянно совершенствуемых автоматизированных систем научных исследований (АСНИ); систем автоматизированного проектирования (САПР); автоматизированных систем технологической подготовки производства (АС ТПП) и гибких производственных систем (ГПС), использующих единые методы и средства для решения всех задач конструирования, технологической подготовки, производства и эксплуатации на основе применения современных методов проектирования и средств вычислительной техники.

Требуется уже сейчас сформировать подходы, позволяющие накапливать, хранить, распознавать, извлекать и использовать в процессах проектирования, производства и функционально-стоимостного анализа как формализованные, так и не формализованные знания в автоматизированной, человеко-машинной системе и практически отработать их при выполнении опережающего пилотного проекта.

К самым приоритетным направлениям развития информационных технологий относятся исследования в области методов и систем искусственного интеллекта, робототехники и нейрокомпьютеров. Научно-исследовательские работы в этих направлениях начались более 25 лет назад. Об интенсивности исследований можно судить хотя бы по тому, что только в США расходы на создание систем искусственного интеллекта постоянно возрастают.

В научных исследованиях и на практике за рубежом и в нашей стране широко используются различные методы математического моделирования. Наибольший эффект обеспечивает комплексное применение методов формального моделирования и машинной графики.

Организация взаимосвязи методов и пространств моделирования является одним из основных предметов исследований при создании автоматизированных систем и подготовке коллективов специалистов, способных их эксплуатировать и развивать.

Новые организационные формы конструирования и технологической подготовки производства (электронный макет, безбумажная технология и безлюдное производство) предъявляют иные (специфические) требования к процессу проектирования и приводят к изменению форм представления и состава информации, а также коренным образом меняют систему документирования.

Следует признать, что основными лимитирующими факторами в разработке, применении и развитии современных информационных технологий в настоящее время являются не программное обеспечение и не средства вычислительной техники, а профессионально подготовленные кадры, способные ставить в конкретной предметной области содержательные задачи и находить новые области эффективного приложения математических методов и применения вычислительной и организационной техники.

Основными проблемами кадрового сопровождения, проявление которых существенно снижает эффективность использования научно-технического и производственно-технологического потенциала, необходимого для обеспечения конкурентоспособности и инновационного развития, являются:

. слабая нацеленность системы аэрокосмического образования на выполнение проектов и программ авиационной и ракетно-космической промышленности. Отсутствие четко и корректно сформулированных учебно-научных задач по практическому освоению критических технологий и приоритетных направлений;

. ослабление партнерских связей и отношений предприятий и образовательных учреждений способствующих достижению общих научных и образовательных целей и формированию общего интеллектуального задела и единого информационного пространства;

. недопустимая уступка функций мониторинга и регулирования квалификационных требований к специалистам стихийным рыночным механизмам, предопределяющая потерю опережающей роли образования и неизбежность отставания на 7—10 лет от требований передовых предприятий;

. утрата взаимосвязывающей и координирующей роли образования, осуществляющего кадровое обеспечение различных видов деятельности, в отношениях между организациями фундаментальной и прикладной науки, науки и промышленности;

. ослабление обратных связей науки и образования, промышленности и образования, реализуемых преподавательской работой ученых и специалистов промышленности в высшей школе, что обусловливает снижение совокупного инновационного потенциала.

Решение выявленных проблем требует создания новой специальной системы непрерывной подготовки и переподготовки кадров с учетом кадрового сопровождения инновационных проектов на всех стадиях жизненного цикла.

Для кадрового обеспечения возрождаемых предприятий аэрокосмического комплекса потребовались новые организационные формы учебно-научно-производственного процесса подготовки и переподготовки кадров, такие как целевая контрактная профессиональная подготовка, обеспечивающая непрерывность образования, получение практической профессиональной подготовки и закрепление кадров на предприятиях.

Как показали проведенные исследования и консультации с потребителями кадров, сконцентрированные в совместных договорах, что наиболее эффективной формой кадрового обеспечения является реализация:

-

- интеграции научных, образовательных, производственных и эксплуатационных предприятий авиакомпаний в научно-образовательные комплексы, обеспечивающие универсальность подготовки для всех типов ВС, профессионализм инновационной инфраструктуры,

базирующийся на социотехнической философии;

-

- опережающее формирование кадрового и информационного обеспечения;

-

- создание инструментальных наукоемких компьютеризированных инновационных образовательных технологий;

-

- международная интеграция инновационной образовательной инфраструктуры.

Решение перечисленных проблем базируется на использовании методологии теории образов и охватывает две стороны реализации:

-

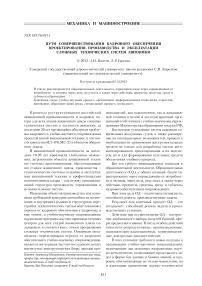

- в рамках подготовки кадрового обеспечения программы бакалавриата необходимо построение Цепи формирования базовой сферы предметного знания (ФОБАЗ СПЗ) из ограниченного для данной учебной дисциплины совокупности понятий, входящих в базовое множество понятий, отношений между ними, из базового множества отношений, и правила производных понятий создают базовую сферу

предметного знания (рис. 1), в рамках которой моделируют компоненты учебно-методического комплекса дисциплины, включающего материалы для поддержки лекционного курса, учебный и лабораторный практикумы, представляемые множеством цепей.

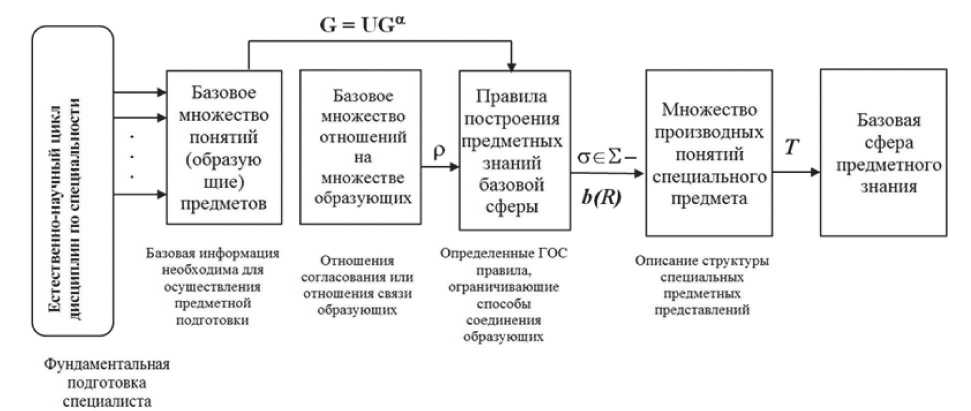

Лабораторный практикум, поддерживающий специальный курс в рамках сформированных баз специальных предметов, базируется на базовом информационно-управляющем элементе автоматизированной лаборатории (рис. 2).

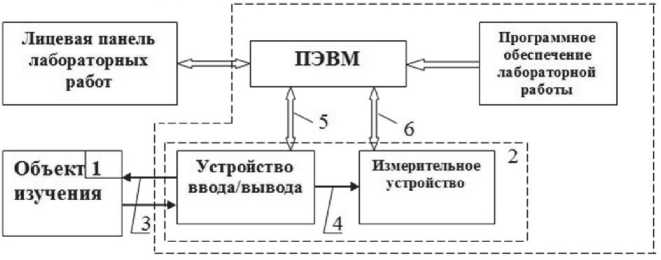

Такой подход позволяет практически без больших затрат организовывать дистанционную форму обучения. В рамках повышения эффективности форм повышения квалификации – это организация дистанционной формы обучения без отрыва от производства, то есть создание образовательной среды для специальных дисциплин в авиастроении, в частности авиаприборостроения (рис. 3).

G –

Рис. 1. Цепь формирования баз специального предмета: множество всех образующих понятий специального предмета;

G “ - непересекающиеся классы образующих понятий G “ £ G , где а - индекс класса образующих понятий;

Р - отношения связи между понятиями;

О - множество соединений понятий на основе правил формирования предмета знаний;

b(R) – множество регулярных конфигураций, понятий для получения производных понятий; Т – описание базовой сферы предметного знания.

Рис. 2. Структурная схема цепи специального предмета:

1 – исследуемый объект; 2 – устройства из комплекта PXI и МАСКА; 3,4 – аналоговые и цифровые измерительные каналы ввода/вывода; 5,6 – шина PCI, ISA порт USB, СОМ

Рис. 3. Образовательная среда подготовки, переподготовки и повышения квалификации по ТЭ ВС ГА АУНЦ СГАУ

Список литературы Пути совершенствования кадрового обеспечения проектирования, производства и эксплуатации сложных технических систем авионики

- Информационные технологии в наукоемком машиностроении. Компьютерное обеспечение индустриального бизнеса [текст]/Под. общ. ред. А.Г. Братухина. Киев: Техника, 2001. 728 с.

- Норенков Ю.Ч. [и др.] Консультационно-обучающие системы [текст]//Ю.Ч. Норенков, В.Л. Усков. Вестник МГТУ имени Н.Э. Баумана. Сер. «Приборостроение», 1993. Вып. №3.

- Норенков И.П. [и др.], Информационные технологии в образовании [текст]/И.П. Норенков, А.М. Зимин. М.: Изд-во МГТУ имени Н.Э. Баумана, 2004.