Пути создания электромагнитных средств активного воздействия на нарушителя

Автор: Удинцев Дмитрий Николаевич, Усманов Рашид Ильнурович, Белокур Андрей Владимирович, Кирюшин Константин Сергеевич

Журнал: Спецтехника и связь @st-s

Статья в выпуске: 3, 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены два пути создания электромагнитных инженерных боеприпасов. Первый путь основан на применении принципа электромагнитного ускорителя масс, второй − на принципе электрогидравлического эффекта. Создание данных электромагнитных боеприпасов позволит значительно расширить сферу применения инженерных боеприпасов, повысит их управляемость и решит вопрос адаптивности степени воздействия к параметрам цели.

Инженерные боеприпасы, активное воздействие на нарушителя, электромагнитный ускоритель масс, электрогидравлический эффект

Короткий адрес: https://sciup.org/14966989

IDR: 14966989

Текст научной статьи Пути создания электромагнитных средств активного воздействия на нарушителя

И нженерные боеприпасы (ИБП) являются эффективным и сравнительно недорогостоящим оборонительным средством. Вместе с тем они имеют ряд недостатков. Ограничены возможности большинства инженерных боеприпасов по избирательному поражению целей и адаптивности к изменению параметров цели: удаление, состав (одиночная или групповая), человек или животное и т.п.

В настоящее время является актуальным и открытым вопрос обеспечения адаптивности инженерных боеприпасов к вариативности характеристик цели, а также обеспечения заданного уровня воздействия поражающих элементов (летальное или нелетальное поражение живой силы).

Инженерные боеприпасы ввиду содержания взрывчатых веществ опасны в хранении и обращении, требуют специальной подготовки персонала для их применения. При установке осколочных противопехотных мин в неуправляемом варианте практически исключается возможность обслуживания средств сигнализации на охраняемом периметре и ремонт ограждения, обеспечение требуемого уровня пожарной безопасности (выкашивание травы). При возгорании высохшей травы высока вероятность самопроизвольного срабатывания мин.

Обезвреживание инженерных боеприпасов, особенно противопехотных мин, установленных в неуправляемом варианте, является сложным и трудоемким процессом. По опыту выполнения задач в Северо-Кавказском регионе, на одном и том же участке местности трудоемкость разминирования в ряде случаев в 40 раз превышала трудоемкость минирования.

Международные договоры, в том числе второй и пятый протоколы Конвенции о негуманном оружии («Женевской Конвенции»), накладывают ряд значительных ограничений на применение инженерных боеприпасов, что в целом снижает эффективность охраны и обороны различных объектов, если не решать проблему поражения живой силы и техники средствами, аналогичными инженерным боеприпасам.

Возможны несколько вариантов создания инженерных боеприпасов на новых принципах, позволяющих решить вышеуказанные проблемы.

Первое направление – разработка ИБ на принципе электромагнитного ускорителя масс, известного также под названием «пушка Гаусса» [1, 2, 3]. Пуш-

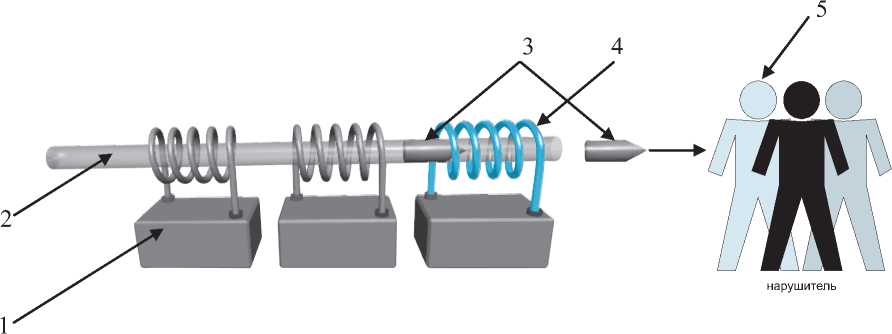

Рис. 1. Принципиальная схема многоступенчатого электромагнитного ускорителя масс (пушки Гаусса): 1 - накопитель энергии; 2 - направляющая;

3 - метательный ферромагнитный сердечник; 4 - обмотка;

5 - объект воздействия

ка Гаусса ( рис. 1 ) состоит из соленоида, внутри которого находится ствол (как правило, из диэлектрика). В один из концов ствола вставляется снаряд (сделанный из ферромагнетика). При протекании электрического тока в соленоиде возникает магнитное поле, которое разгоняет снаряд, «втягивая» его внутрь соленоида. На концах снаряда при этом образуются полюса, симметричные полюсам катушки, из-за чего после прохода центра соленоида снаряд притягивается в обратном направлении, т.е. тормозится. Для наибольшего эффекта импульс тока в соленоиде должен быть кратковременным и мощным. Как правило, для получения такого импульса используются электрические конденсаторы с высоким рабочим напряжением. Параметры обмотки, снаряда и конденсаторов должны быть согласованы таким образом, чтобы при выстреле к моменту подлета снаряда к середине обмотки ток в последней уже успевал бы уменьшиться до минимального значения, то есть заряд конденсаторов был бы уже полностью израсходован. В таком случае КПД одноступенчатой пушки Гаусса будет максимальным [4]. В многоступенчатом электромагнитном ускорителе масс для повышения КПД используются последовательно несколько соленоидов.

С помощью электромагнитного ускорителя масс могут метаться не только «монолитные» предметы различной массы, но и группы мелких предметов, то есть аналоги поражающих элементов осколочных противопехотных мин (ППМ) [5]. Такое средство поражения (метательная установка - МУ) может быть использовано для защиты стаци- онарных объектов, имеющих систему электроснабжения.

По сравнению с ИБП метательная установка несколько дороже, обладает большими массогабаритными характеристиками, энергопотреблением и т.д.

В то же время МУ обладает рядом важных преимуществ относительно ИБП: ♦ более высокий уровень безопасности в эксплуатации;

-

♦ возможность многоразового действия, как магазинного автоматического оружия;

-

♦ меньшая шумность и соответственно скрытность действия;

-

♦ возможность изменения параметров поражения (дальность, масса, количество поражающих элементов);

-

♦ возможность перенацеливания МУ в пределах широкого сектора.

Вторым направлением развития ИБ может быть создание электрогидро-ударного инженерного боеприпаса.

Электрогидравлический эффект (удар) [7] заключается в возникновении высокого давления в результате высоковольтного электрического разряда между погруженными в жидкость электродами. В боеприпасе в качестве источника кинетической энергии поражающих элементов используется электрогидроударная установка, включающая в себя емкость, заполненную рабочей жидкостью. Конструктивно боеприпас может быть выполнен в двух вариантах:

-

1) чугунная емкость с наружными насечками для обеспечения равномерного дробления корпуса;

-

2) сосуд с распределенными снаружи по стенкам готовыми поражающи-

- ми элементами (стальные шарики, ролики и т.п.).

Емкость заполняется рабочей жидкостью (водой, трансформаторным маслом). Внутрь его вводятся два электрода (в первом варианте роль одного из электродов играет чугунный корпус боеприпаса). Электроды высоковольтными проводами подключаются к генератору высоковольтных импульсов электрического тока.

В жидкости формируется электрогид-равлический удар за счет подачи на линейную часть импульсов, обеспечивающих искровой электрический разряд между электродами. Факторы электро-гидравлического эффекта обеспечивают разрушение корпуса боеприпаса и передачу осколкам кинетической энергии, необходимой для обеспечения поражения целей в рамках определенной зоны поражения.

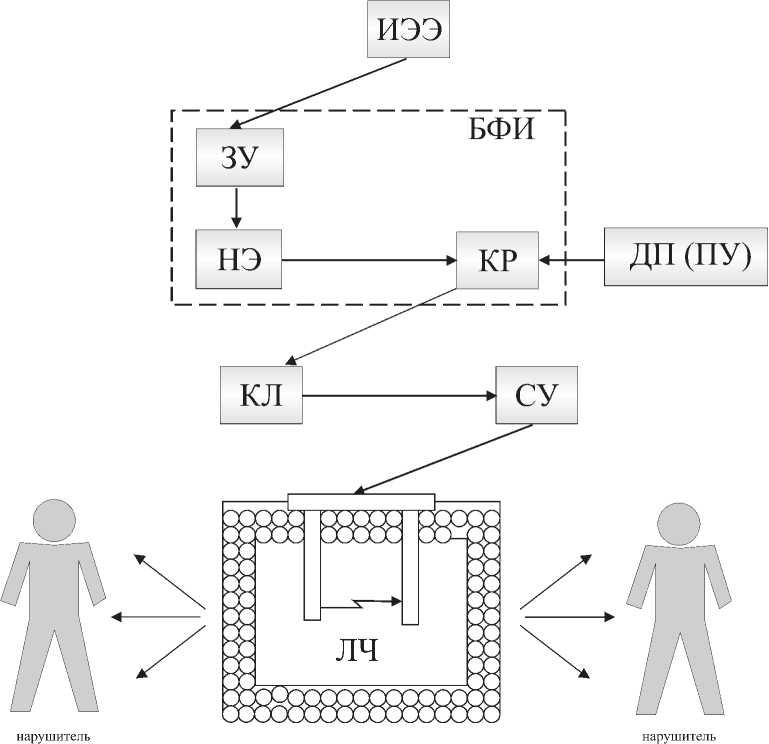

Противопехотный осколочный гидро-ударный боеприпас работает следующим образом ( рис. 2 ). При срабатывании ДП (ПУ) электроэнергия от ИЭЭ поступает на ЗУ, обеспечивающее заряд НЭ. КР преобразует энергию, накопленную в НЭ, в высоковольтный импульс, подающийся через КЛ и СУ на ЛЧ и обеспечивающий искровой электрический разряд между электродами формирующий электрогидравли-ческий удар.

Вышеизложенное дает основание полагать, что существует возможность замены противопехотных осколочных мин кругового и направленного поражения на средства поражения, созданные на основе электрогидроударного боеприпаса и электромагнитного ускорителя масс.

На основе указанных средств поражения возможно создание автоматизированного комплекса поражения целей на основе системы «датчик цели (ДЦ) – блок управления (БУ) – метательные установки».

Датчики цели могут быть установлены в различных секторах и на различных рубежах в местах возможного появления цели и идентифицировать цели по ряду параметров, выделяя среди них человека с оружием. При идентификации заданной цели ДЦ информирует об этом БУ, который с учетом дальности до цели и параметров цели дает команду соответствующей МУ на прицеливание по данному сектору, зарядку кон-

Рис. 2. Структурная схема противопехотного осколочного гидроударного боеприпаса: источник электрической энергии – ИЭЭ; кабельная линия – КЛ; соединительное устройство – СУ; датчик подрыва (пульт управления) – ДП (ПУ); блок формирования импульсов – БФИ; включающий зарядное устройство - ЗУ; накопитель энергии - НЭ; коммутатор - КР; линейная часть - ЛЧ

денсаторов до необходимой емкости, задействование требуемого количества катушек, заряжание соответствующим снарядом и на поражение цели.

При полуавтоматическом режиме комплекс изготавливается к поражению цели и информирует об этом оператора («запрашивает» разрешение на поражение). Оператор оценивает информацию, принимает решение и при необходимости дает команду на поражение цели. Возможность функционирования комплекса в таком режиме позволит сократить время и автоматизировать процесс изготовки к поражению цели и в то же вре- мя обеспечить избирательность поражения.

Создание данных электромагнитных боеприпасов позволит значительно расширить сферу применения инженерных боеприпасов, повысит их управляемость и решит вопрос адаптивности степени воздействия к параметрам цели ■

Список литературы Пути создания электромагнитных средств активного воздействия на нарушителя

- Гаусс К.Ф. Сборник статей под ред. Виноградова. -М.: АН, 1956. -С. 71 -96.

- Путилов К.А. Курс физики. Том 2. Учение об электричестве (6-е издание). -М.: ГИФМЛ, 1963. -С. 25 -55.

- Чунихин А.А. Электрические аппараты. Общий курс. -М.: Энергоатомиздат, 1988. -С. 22 -23.

- Многоступенчатый электромагнитный ускоритель масс/http://ru.wikipedia.org

- Электромагнитный инженерный боеприпас. Заявка на полезную модель № 2009116786 от 05.05.2009 г. Удинцев Д.Н., Русин П.В., Усманов Р.И., Белокур А.В., Кирюшин К.С. и др.

- Осколочный электрогидроударный боеприпас. Положительное решение о выдаче патента на осколочный инженерный боеприпас электрогидроударного действия. Удинцев Д.Н., Русин П.В., Усманов Р.И. и др.

- Теоретические основы электротехники/Под редакцией доктора технических наук Каплянского А.Е. -М.: ГИФМЛ, 1963. -С. 56 -88.