Пути торговли в Юго-Восточной Балтии по находкам фибул позднеримского времени

Автор: Кулаков Владимир Иванович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Археология

Статья в выпуске: 2 т.42, 2020 года.

Бесплатный доступ

Основной материал, позволяющий восстановить пути торговли позднеримского времени в Янтарном крае, - застежки с кольцевой гарнитурой. Картирование этих находок указывает на Самбию как бесспорный центр появления и производства этих аксессуаров убора. Более того, размещение на западной окраине балтского мира групп находок упомянутых фибул указывает на развитие их традиций на правом берегу р. Нярис. Пути, по которым могли распространяться с Самбии образцы продукции местных мастеров, как показывает картографирование находок фибул, пролегали по водным трассам. Накопившийся к настоящему времени фибульный материал позволяет впервые в истории балтийской археологии с уверенностью восстановить пути торговых контактов на исходе античной эпохи. Эта работа откроет новую страницу истории древнего населения Балтии. В VII веке фибулы типа А4, изготовлявшиеся в западной части Мазурского Поозерья, начинают в обмен на янтарь (?) поставляться в ареалы ламатов и куршей. Завершение использования таких фибул фиксируется на основе данных мазурских могильников на рубеже VII-VIII веков. Так завершается пятисотлетняя история внешней и внутренней торговли, которую вели эстии и одним из продуктов которой были фибулы, причем сначала - провинциально-римские, затем - самбийские.

Юго-восточная балтия, фибулы, пути межплеменных контактов

Короткий адрес: https://sciup.org/147226578

IDR: 147226578 | УДК: 930 | DOI: 10.15393/uchz.art.2020.444

Текст научной статьи Пути торговли в Юго-Восточной Балтии по находкам фибул позднеримского времени

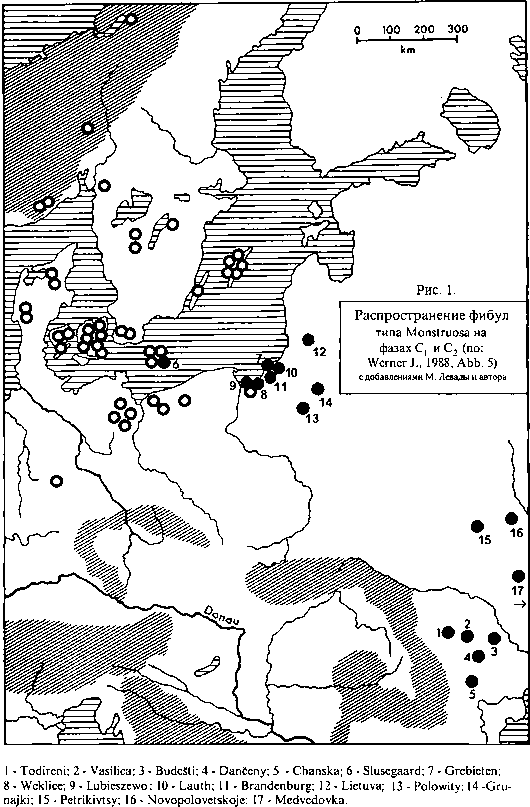

Позднеримское время, соответствующее хронологическим фазам C 1 -D 1 , для западной окраины балтского мира к юго-западу от дельты р. Memel/Неман своими хрономаркерами имеет, в частности, арбалетовидные фибулы с подвязной ножкой или с литым иглоприемником. К вышеупомянутым фибулам относятся отдел двучленных застежек, часть из которых, обладающих крупными размерами и накладными деталями с покрытием серебряной фольгой, именуются фибулами Monströse (лат. “Fibulae monstruosae”) (группа VII «Двучленные фибулы с высоким иглоприемником» - 6: Taf IX)1. По южнорусским находкам установлена дата таких находок – II в. н. э. и позже [1: 72-74]. На западной границе балт-ского мира известны 9 находок фибул Monströse (типа AVII,217), преимущественно относящихся к группе Przybyla 6 фаз С1Ь—С 2 [8: 265, 271]. Данные фибулы характеризуются лучеобразными ответвлениями, направленными в стороны от нижней округлой пластины застежки. Фибулы в комплексах парны и обнаруживаются исключительно в погребениях знатных женщин. Прототипы за

стежек Monströse на разной стадии их развития попали на Янтарный берег на фазе В1Ь (фибулы типа AIV,71-AIV,75) из Среднего Подунавья и после завершения Маркоманнских войн в кон. II в. н. э. вместе с германскими переселенцами с Ют-ланда (застежки типа Prussia-Museum) [5: 48]. Так как фибулы Monstrose, обнаруженные на вельбар-ских памятниках археологии в Причерноморье, конструктивно более развиты/деградированы относительно балтийских находок, то очевидно поступление их прототипов на юг Восточной Европы из Балтийского региона.

«...Самбия2 и дельта р. Вислы, основные зоны распространения фибул М в Балтии, были важнейшими участками сакрального пути, связывавшего восточногерманские ареалы в Поднестровье и Поднепровье с островными культовыми центрами на западе балтийской акватории. Как железные гребни и предметы с руническими знаками старшего футарка, фибулы Monströse являлись материальными показателями участия древних германцев (прежде всего – женщин) в культовых ритуалах» [5: 49].

Очевидно, фибулы Monströse изготавливались в позднеримское время германскими мастерами-мигрантами из Ютланда для знатных женщин, осуществлявших (что засвидетельствовано декором указанных фибул) культовые акции. Картирование находок этих фибул в Центральной и Восточной Европе свидетельствует о распространении их по пути, которым на фазе В2/С1 восточногерманские племена отправились из Балтии в Причерноморье (рис. 1). Понеся серьезное поражение в ходе Маркоманнских войн, германские отряды, стремящиеся к участию в торговле с Римом и в надежде освоить восточноевропейские черноземные территории, отправились по варварской рокаде, не пересекая паннонского лимеса [7: 51, 52].

***

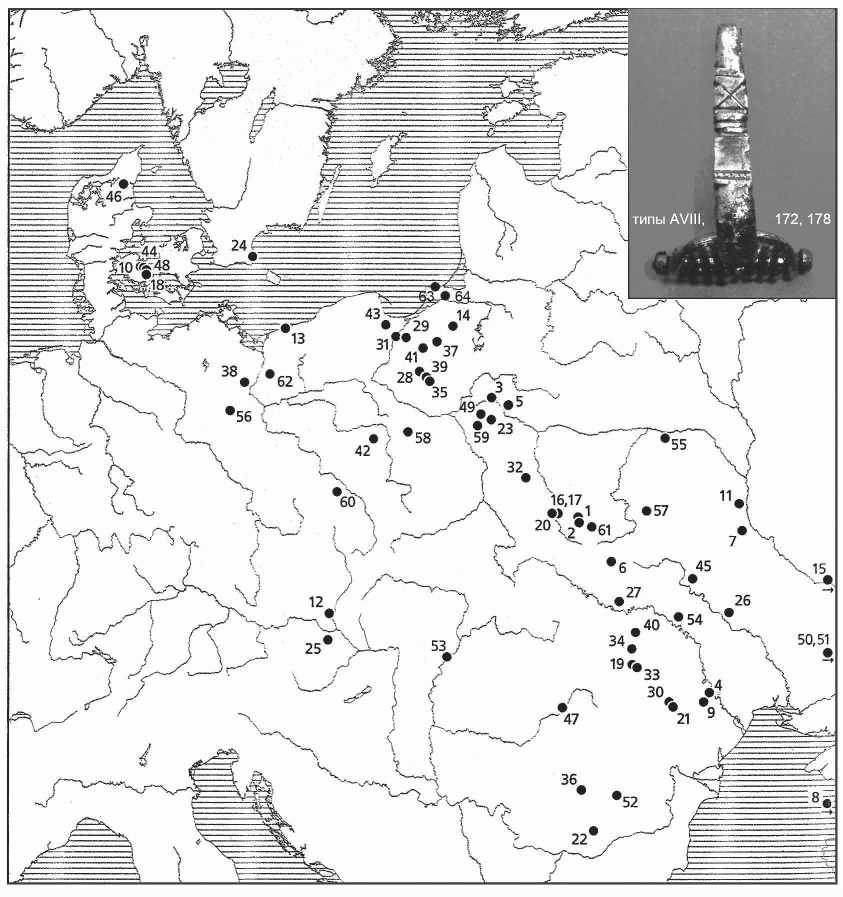

Самой распространенной в Балтии позднеримского времени формой застежки была фибула с подвязной ножкой типов AVII,158, AVII,161, 162, 164, 167. Их прототипы появились в Тюрингии на фазе С1а, несколько позже – на Ютланде. В пределах Балтийского региона изготовленные из железа подвязные фибулы распространяют -ся сначала в пшеворском ареале3. Если фибулы Monstrose в незначительном количестве поступали из Балтии в Днестровско-Днепровскую зону переселения групп восточных германцев вместе со своими знатными хозяйками (возможно – жрицами-haliurunnas), то подвязные фибулы, будучи фактически так называемым ширпотребом для обитателей Barbaricum, поступали по рокаде варваров значительными массами (рис. 2). Арбалетовидные фибулы с фасетированным корпусом, являющиеся маркером черняховских и вельбарских древностей, подвергались на Сам-бии копированию [5: 58], будучи, видимо, для эстиев (западных балтов и германцев) престижной деталью убора. На территории Польского Поморья такие застежки датируются временем после фазы С2 [10: 90, Abb. 5, 1, 2].

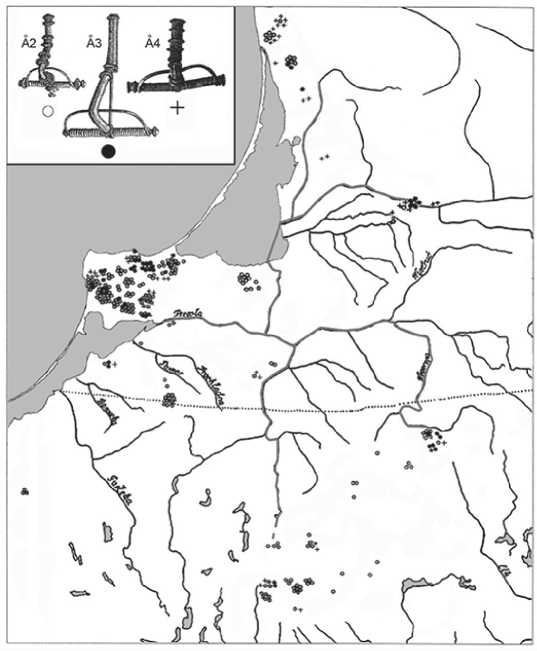

Самый крупный массив арбалетовидных фибул, известный в древностях юго-восточной Балтии в позднеримское время, - фибулы с кольце -вой гарнитурой. Первым из археологов обратил внимание на эти артефакты шведский коллега Нильс Оберг [4: 466]. Считая прародиной этих фибул Самбию, Н. Оберг разделил находки на три типа: Л2, фазы С1-С2 (тип AVII,167 с тремя кнопками на пружине, имеющие подвязной иглоприемник, чем отличаются от своего прототипа - фибул типа AIX,211), встречены в погребениях по одному экземпляру, что соответствует мужскому убору; Å3 (лишенные третьей кнопки große Аmbrustfibeln=große ABF длиной до 5 см с тремя кольцами рифленой проволоки на нередко покрытом серебряной фольгой корпусе фибулы) встречены в погребениях попарно, что соответствует женскому убору, и Å44. Застежки последнего типа характеризуются несколькими кольцами на массивном корпусе, обтянутом серебряной и, реже, золотой фольгой. В. Новаковски в своих работах обратил внимание лишь на фибулы große Аmbrustfibeln, датируя их 350–400 годами и относя их кольцевой декор к Lubowidz– Stil [9: 19, 57]. Если варшавский коллега, не обращая внимание на слабую аргументацию своего вывода, считает причину появления этих фибул на Самбии восточногерманским импульсом из Восточного Поморья, то материалы могильника Dollkeim/Коврово неоспоримо свидетельствуют в пользу местного происхождения фибул с кольцевой гарнитурой, восходящих к застежкам типов AIV,74 и AIV,81 и датируемых фазой C1b.

Недавно к проблеме изучения фибул с кольцевой гарнитурой обратилась О. А. Хомякова. В своей статье, являющейся частью диссертации, она согласилась (правда - без сноски) с моим вариантом типологии этих фибул по Н. Обергу [6: 128]. Неправомерно приписывая мне точку зрения о происхождении кольцевой гарнитуры из традиций «сарматской культуры», автор статьи не замечает того, что автор этих строк писал о продолжении в фибулах с кольцевой гарнитурой «развития линии фибул типов AIV,74 и AIV,81», относящихся не к «сарматской» (по М. Мончинь-ской), а к провинциально-римской культуре [2: 35]. Вслед за В. Новаковски О. А. Хомякова излагает тезис о появлении фибул с кольцевой гарнитурой на Самбии благодаря восточногерманскому импульсу [6: 131], с чем я никогда и не спорил. Более того, полагаем, что исследовательнице осталась неизвестной моя статья 2004 года [2: 123, 124], где была высказана основная часть тезисов о предыстории фибул с кольцевой гарнитурой, «выдвинутых» О. А. Хомяковой в своей статье. Единственным несомненным плюсом рассматриваемой работы является подробный разбор технологии декора фибул с кольцевой гарнитурой, что позволило уточнить датировку отдельных экземпляров фибул [6: 135].

Картирование находок различных типов фибул с кольцевой гарнитурой указывает на Сам-бию как бесспорный центр появления и производства этих аксессуаров убора (рис. 3). Более того, размещение на западной окраине балтского мира групп находок упомянутых фибул указывает на развитие их традиций «на материалах правобережья р. Нярис, в племенном ареале аук-штайтов VI в. н. э.» [2: 124]. Пути, по которым могли распространяться из Самбии образцы продукции местных мастеров в виде арбалетовидных фибул с кольцевой гарнитурой, как показы- вает картографирование их находок, пролегали по водным трассам (рис. 3), которыми пронизан ареал западных балтов. В VII веке фибулы типа Å4, изготовлявшиеся мастерами западной части Мазурского Поозерья, начинают в обмен на янтарь (?) поставляться в ареалы ламатов (дельта р. Неман) и куршей (территория совр. Литовского Взморья). Завершение использования таких фибул фиксируется на основе данных мазурских могильников на рубеже VII–VIII веков [3: 125]. Так завершается пятисотлетняя история внешней и внутренней торговли, которую вели эстии и одним из продуктов которой были фибулы, причем сначала - провинциально-римские, затем – самбийские.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенные наблюдения над торговыми путями на западной окраине балтского мира в позднеримское время свидетельствуют о прекращении в этом историческом периоде поставок массовой продукции провинциально-римских мастерских, что было характерно для начала нашей эры. Очевидно замирание торговых операций по Великому Янтарному пути (по рекам Висла и Дунай), чья деятельность была затруднена в результате войн с варварами. Роль источника импортов у дунайских и рейнских провинций Империи перенимает Самбия, переживающая на ранней фазе развития прусской археологической культуры расцвет в различных формах деятельности.

Рис. 1 . Распространение фибул типа Monstrose фаз C , и C 2 [5: рис. 45]

Fig. 1. Distribution of Monstrose-type fibulae of phases C , and C 2 [5: Fig. 45]

Рис. 2 . Распространение подвязных фибул: 1 - Байiв, Волынская обл., Украина, погр. 20; 2 - Боромель, Ровненская обл., Украина, 2 экз.; 3 - Brulino Koski, woj. mazowieckie, Polska, погр. 27; 4 - Budesti, Moldova, погр. 128; 5 - Cecele, woj. podlaskie, Polska, погр. 26, 283, 370, 374; 6 - Чернелiв Руський, Тернопольская обл., Украина, погр. 146; 7 - Черняхов, Киевская обл., Украина, погр. 256. 2 экз.; 8 – Харакс, Kрым, Украина, погр. 33; 9 – Dančeny, Moldova, погр. 118; 10 – Davinge, Fyn, Danmark, погр. 4; 11 - Деревянное, Киевская обл., Украина, погр. 4; 12 - Drosing, Niederostereich, случ. находка; 13 - Dzierz^cino, woj. zachodnio-pomorskie, Polska, погр. 21; 14 - Grunden/Gr^dy Kruklaneckie, woj. warminsko-mazurskie Polska, погр. 65;

15 – Градижк, Полтавская обл., Украина, поселение; 16 – Gródek nad Bugiem, woj. lubelskie, Polska, погр. 28; 17 – Gródek nad Bugiem, woj. lubelskie, Polska, поселение; 18 - Gudme III, Sj$lland, Danemark; 19 - Hanesti, jud. Botosani, Romania, погр. 13;

20 - Hrubieszow-Antonowka, woj. lubelskie, Polska, погр.; 21 - Ia§i -Nicolina, Romania, поселение; 22 - Izvorul, jud. Giurgiu, Romania, погр. 21 (?); 23 – Jartypory, woj. mazowieckie, Polska, погр.; 24 – Jarrestad, Sverige, погр., 2 экз.; 25 – Jois, Niederösterreich, случ. находка; 26 – Косаново. Винницкая обл., Украина, погр. 2, 15; 27 – Костинцы, Черкасская обл., Украина, поселение; 28 - Kozlowko, woj. warminsko-mazurskie, Polska, погр. 7 (?); 29 - Krosno, woj. warminsko-mazurskie, Polska, погр. 192; 30 - Let-cani, jud. Iaşi. Romania, погр. (?); 31 – Leczna, woj. lubelskie, Polska, погр. 32; 32 – Malbork–Wielbark, woj. warmińsko–mazurskie, Polska, погр. 4C; 33 – Mihălăşeni, jud. Botoşani, Romania, погр.; 34 – Miorcani, jud. Botoşani, Romania, погр. 20 (?), 55; 35 –

Modla, woj. mazowieckie, Polska, погр. 28, 38, 65; 36 - Mogo§ani, jud. Dimbovita, Romania, погр. 12, 17; 37 - Nerwik, woj. warminsko-mazurskie, Polska, погр. 1; 38 - Neuhaus, Lkr. Uckermark, Deutschland, погр.;

39 – Niedanowo, woj. mazowieckie, Polska, погр. 109, 543; 40 – Оселiвка, Черновицкая обл., Украина, погр. 41; 41 – Ostróda, woj. warmińsko–mazurskie, Polska, погр.; 42 – Piwonice, woj. Wielkopolskie, Polska, поселение; 43 – Pruszcz Gdański, woj. pomorskie, Polska, погр.; 44 – Roskilde, Fyn, Denemark, погр., 2 экз.; 45 – Cамчинцы, Винницкая обл., Украина, поселение; 46 – Sejflod, Jylland, Dеnemark, погр. OO, 2 экз., XF; 47 - Santana de Mure§, Romania, погр. 48 (?); 48 - Smedehoj, Fyn, Dеnemark, погр.;

49 – Stara Wieś, woj. mazowieckie, Polska, погр. 9 (?); 50 – Танаис (Недвиговка), Ростовская обл., кург. 1, погр. 1; 51 – Танаис (Недвиговка), Ростовская обл., город; 52 - Tirg^or, jud. Poie^ti, Romania, погр. 1 (?), 139; 53 - Tiszavalk, Magyar, погр. 1, 12;

54 – Вилы Яругские, Винницкая обл., Украина, погр. 4 (?); 55 – Велемичи, Гомельская обл., Беларусь, погр.; 56 – Waltersdorf, Lkr. Dahme–Spreewald, Deutschland, поселение; 57 – Вербицка, Хмельницкая обл., Украина, случ. находка; 58 – Wola Branicka, woj. lodzkie, Polen. Siedlungsfund (Moszczynski 2000,209, Abb. 7,19); 59 - Wola Korytnicka, woj. mazowieckie, Polska, случ. находка; 60 - Zerniki Wielkie, woj. dolnoslawskie, Polska, погр. 8; 61 - Зиновиччина, Тернопольская обл., Украина, погр.;

62 – Żukowo, woj. zachodniopomorskie, Polska, погр. 2, 2 экз.; 63 – Dollkeim/Коврово, Зеленоградский р-н, Калининградская обл., погр. Do–370; 64 – Lauth/Б. Исаково, Гурьевский р-н, Калининградская обл., погр. L–11 [5: рис. 59]

Fig. 2. Distribution of garter fibulae: 1 - Bayiv, Volyn region, Ukraine, burial 20; 2 - Boromel, Rivne region, Ukraine, 2 copies;

3 – Brulino Koski, Mazowieckie province, Poland, burial 27; 4 – Budešti, Moldova, burial 128; 5 – Cecele, Podlaskie province, Poland, burials 26, 283, 370, 374; 6 – Cherneliv Rus’ky, Ternopil region, Ukraine, burial 146; 7 – Chernyakhov, Kiev region, Ukraine, burial 256, 2 copies; 8 - Charax, Crimea, Ukraine, burial 33; 9 - Danceny, Moldova, burial 118; 10 - Davinge, Fyn, Denmark, burial 4;

11 - Derevyannoye, Kiev region, Ukraine, burial 4; 12 - Drosing, Niederosterreich, accidental finding; 13 - Dzierz^cino, Zachodniopo-morskie province, Poland, burial 21; 14 – Grunden/Grądy Kruklaneckie, Warmińsko–Mazurskie province, Poland, burial 65; 15 – Gradyzhk, Poltava region., Ukraine, settlement; 16 - Grodek nad Bugiem, Lubelskie province, Poland, burial 28;

17 – Gródek nad Bugiem, Lubelskie province, Poland, settlement; 18 – Gudme III, Sjælland, Denmark; 19 – Hănești, Botoșani county, Romania, burial 13; 20 - Hrubieszow-Antonowka, Lubelskie province, Poland, burial; 21 - Ia§i-Nicolina, Romania, settlement;

22 – Izvorul, Giurgiu county, Romania, burial 21 (?); 23 – Jartypory, Mazowieckie province, Poland, burial; 24 – Jarrestad, Sweden, burial, 2 copies; 25 – Jois, Niederösterreich, accidental finding; 26 – Kosanovo, Vinnytsia region, Ukraine, burials 2, 15; 27 – Kostintsy, Cherkasy region, Ukraine, settlement; 28 - Kozlowko, Warminsko-Mazurskie province, Poland, burial 7 (?); 29 - Krosno, Warmins- ko–Mazurskie province, Poland, burial 192; 30 – Letcani, Iaşi county, Romania, burial (?); 31 – Leczna, Lubelskie province, Poland, burial 32; 32 – Malbork–Wielbark, Warmińsko–Mazurskie province, Poland, burial 4C; 33 – Mihălăşeni, Botoşani county, Romania, burial; 34 - Miorcani, Boto?ani county, Romania, burials 20 (?), 55; 35 - Modla, Mazowieckie province, Poland, burials 28, 38, 65;

36 - Mogo?ani, Dimbovita county, Romania, burials 12, 17; 37 - Nerwik, Warminsko-Mazurskie province, Poland, burial 1;

38 – Neuhaus, Uckermark district, Germany, burial; 39 – Niedanowo, Mazowieckie province, Poland, burials 109, 543; 40 – Oselivka, Chernivtsi region, Ukraine, burial 41; 41 – Ostróda, Warmińsko–Mazurskie province, Poland, burial; 42 – Piwonice, Wielkopolskie province, Poland, settlement; 43 – Pruszcz Gdański, Pomorskie province, Poland, burial; 44 – Roskilde, Fyn, Denmark, burial, 2 copies;

45 – Samchintsy, Vinnytsia region., Ukraine, settlement; 46 – Sejflod, Jylland, Denmark, burials OO (2 copies), XF; 47 – Sântana de Mure?, Romania, burial 48 (?); 48 - Smedehoj, Fyn, Denmark, burial; 49 - Stara Wies, Mazowieckie province, Poland, burial 9 (?);

50 – Tanais (Nedvigovka), Rostov region, burial mound 1, burial 1; 51 – Tanais (Nedvigovka), Rostov region, city; 52 – Tirgşor, Poieşti county, Romania, burials 1 (?), 139; 53 – Tiszavalk, Magyar, burials 1, 12; 54 – Vily–Yarugskie, Vinnytsia region, Ukraine, burial 4 (?);

55 – Velemichi, Gomel region, Belarus, burial; 56 – Waltersdorf, Dahme–Spreewald district, Germany, settlement; 57 – Verbitska, Khmelnitskiy region, Ukraine, accidental finding; 58 – Wola Branicka, Lódzkie province, Poland, settlement (Moszczynski 2000, 209, Fig. 7, 19); 59 – Wola Korytnicka, Mazowieckie province, Poland, accidental finding; 60 – Zerniki Wielkie, Dolnosławskie province, Poland, burial 8; 61 - Zinovichi, Ternopil region, Ukraine, burial; 62 - Zukowo, Zachodniopomorskie province, Poland, burial 2, 2 copies; 63 – Dollkeim/Kovrovo, Zelenogradsky district, Kaliningrad Region, burial Do–370; 64 – Lauth/B. Isakovo, Guryevsky district, Kaliningrad Region, burial L–11 [5: Fig. 59]

Рис. 3 . Распространение фибул с кольцевой гарнитурой [7: Кarte]

Fig. 3. Distribution of fibulae with decorative rings [7: Karte]

Список литературы Пути торговли в Юго-Восточной Балтии по находкам фибул позднеримского времени

- Амброз А. К. Фибулы юга европейской части СССР. Свод археологических источников. Вып. Д1-30. М.: Наука, 1966. 111 с.

- Кулаков В. И. Доллькайм-Коврово. Исследования 1879 г. Минск: Институт истории НАН Беларуси, 2004. 135 с.

- Кулаков В. И. Фибулы Балтии с кольцевой гарнитурой из архива копий Центрального Римско-Германского музея (Майнц) // Российская археология. 2004. № 3. С. 123-127.

- Кулаков В. И. Оберг // Большая Российская энциклопедия. Т. 23. М.: Большая Российская энциклопедия, 2013. С. 466.

- Кулаков В. И. Сокровища Янтарного края. Показатели инокультурных влияний на древности Самбии и Натангии в I-IV вв. н. э. Калининград: Калининградская книга, 2016. 362 с.

- Хомякова О. А. Стиль кольцевого декора в материалах самбийско-натангийской культуры позднеримского периода // Славяно-русское ювелирное дело и его истоки. СПб.: Нестор-история, 2010. С. 128-141.

- Kulakov W. Jutland-Dobrudscha: die Rochade der "Barbaren" vom 2. bis 4. Jh.n.Chr. Archaeologia Bulgarica. Bd. V. Sofia: Institut of Archaeology, 2001. S. 45-58.

- Lund Hansen U. Przybyla M. J. Rosettenfibeln - ein Klassifikationsversuch. Worlds apart? Contacts across the Baltic Sea in the Iron Age // Network Denmark-Polen 2005-2008. Kobenhavn; Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2010. S. 241-286.

- Nowakowski W. Das Samland in der Romischen Kaiserzeit und seine Verbindungen mit den Romischen Reich und der barbarischen Welt. Veroffentlichungen des Vorgeschichtlichen Seminars Marburg. Sonderband 10. Marburg; Warszawa: Vorgeschichtliches Seminar, 1996. 169 s.

- Schuster J. Untersuchungen zu den spatkaiserzeitlichen Fibelformen Almgren 185 und 172 und deren gegen-seitigem Verhaltnis // Veroffentlichungen zur brandenburgischen Landesarchaologie. Bd. 35. Wunsdorf: Verlag Brandenburgisches Landesmuseum, 2004. S. 1-272.