Пути улучшения результатов хирургического лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

Автор: Нишанов М.Ф., Абдуллажанов Б.Р., Отакузиев А.З., Рустамов Ж.А., Ходжиметов Д.Ш.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3 т.10, 2015 года.

Бесплатный доступ

Способы декомпрессии могут быть широко применены с целью профилактики ранних послеоперационных осложнений, предупреждая развитие в раннем послеоперационном периоде явления гипертензии и стаза, создавая функциональный покой зоны оперативного вмешательства.

Двенадцатиперстная кишка, декомпрессия, зонд, гастродуоденоанастомоз

Короткий адрес: https://sciup.org/140188461

IDR: 140188461 | УДК: 616.33/342-002.44-089

Текст научной статьи Пути улучшения результатов хирургического лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК) является одним из самых распространенных гастроэнтерологических заболеваний, нередко сопровождается осложнениями, опасными для жизни, такими как кровотечения, перфорация и т.д. [1, 2, 8].

Хирургический метод лечения при осложненных ЯБДПК сегодня общепризнан, и многие хирурги отдают предпочтение и пропагандируют резекцию желудка (РЖ) как наиболее радикальную операцию [3, 4].

Анализ литературы показывает, что главными недостатками традиционной РЖ является высокая послеоперационная летальность, достигающая и в настоящее время 5–12,9% [5, 6, 9], удаление пилорического жома и нарушения порционной эвакуации пищи, встречающиеся у 18–58,6% пациентов [2, 7].

К наиболее частым ранним осложнениям операций на желудке относятся моторно-эвакуаторные расстройства оперированного желудка и кишечника, такие как анастомозит, гастростаз, панкреатит и т.д. Однако до сих пор не сложилось единого представления об их характере и закономерностях развития [9].

Если учесть, что частота данных осложнений все еще остается на сравнительно высоком уровне, эта проблема приобретает особую остроту и актуальность в настоящее время. Однако многие стороны этих осложнений с позиций профилактики до сих пор не изучены с достаточной полнотой, как в отечественной, так и в зарубежной литературе [5, 8].

Цель работы

Улучшить непосредственные результаты хирургического лечения больных ЯБДПК путем разработки и внедрения, совершенствования методов декомпрессии и выявить роль и место их в профилактике ранних послеоперационных осложнений.

Материал и методы исследования

За период с 2009 года по 2014 год на базе кафедры хирургических болезней Андижанского Государственного медицинского института по поводу язвенной болезни двенадцатиперстной кишки оперировано 277 больных. Все пациенты перенесли различные варианты первичных и повторных оперативных вмешательств.

Характер первичных и повторных оперативных вмешательств, выполненных больным язвенной болезнью, у которых были использованы различные методики декомпрессии, оказался следующим: из общего числа наибольшую часть составили операции РЖ с сохранением дуоденального пассажа у 256 или 92,4% пациентов. Из них РЖ по Бильрот I в модификации Габерера-161 (58,1%), а РЖ по Бильрот I в модификации Габерер-Финея-95 (34,3%).

Операции, направленные на выключение 12 перстной кишки из акта пищеварения, составили 5,1% (14 больных), то есть значительно меньше, чем в группе больных с сохранением дуоденального пассажа. Реконструктивная РЖ по Ру – Ибадову в различных ее вариантах произведена у 7 пациентов или 2,5% случаях.

Распределение больных мы произвели по возрастной классификации, принятой ВОЗ (1963), согласно этой классификации выделили четыре возрастные группы.

Таким образом, наибольшее число больных 146 (52,7%), было во второй возрастной группе, а 35 (12,6%) пациентов составили первую возрастную группу, в третьей возрастной группе оказалось 75 (27,1%) и лишь 21 (7,6%) – в четвертой возрастной группе. Из обследованных больных: мужчин – 213 (76,9%), а женщин – 64 (23%).

Распределение больных по длительности язвенного анамнеза показало, что наибольшее количество больных оперировались в 3–5 годы (184 больных, что состави-

ло 66,4%). Через 6–10 лет – 40 (14,4%), свыше 10 лет – 53 (19,1%) больных.

Необходимо отметить, что в наших наблюдениях основную часть составили пациенты молодого и среднего возраста, т.е. наиболее трудоспособный возраст населения. Именно в этом возрасте выбор правильного первичного метода хирургического вмешательства при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки решается неоднозначно.

Для получения по возможности более полного и детального представления о локализации и распространенности патологического процесса помимо тщательного изучения анамнеза, подробного выяснения клинической симптоматологии, проведения общеклинических анализов, больным проводилось комплексное обследование.

В комплекс дооперационного обследования включали как общепринятые, так и специальные методы исследования, такие как изучение моторно-эвакуаторной функции желудка или его культи методом контрастной рентгеноскопии с компьютерной поддержкой; эндоскопическое исследование; изучение кислотопродуцирующей функции желудка аспирационно-титрационным методом и внутрижелудочной pH-метрией; по показаниям производилось УЗИ органов брюшной полости.

При рентгенологическом исследовании луковицы и постбульбарного отдела 12-перстной кишки проводилось тугое заполнение с последующим применением дозированной компрессии. Обычно исследование проводилось в вертикальном положении больного, при необходимости применяли полипозиционный, а для выявления недостаточности кардии с желудочно-пищеводным рефлюксом исследование проводилось в положении Тренделенбурга. Все это позволило в значительной степени уменьшить частоту диагностических ошибок.

Для оценки эвакуаторной деятельности желудка, рентгеноскопию дополняли рентгенографией. Исследование выполняли при тугом наполнении через 60, 90 минут, 2, 4, 6, 12, и 24 часа после приема контрастной массы. Если через 24 часа в желудке определялся барий, то исследование повторяли через 48 и 72 часа.

Во всех случаях, независимо от вида оперативного вмешательства, мы считаем обязательным применение того или иного способа декомпрессии, особенно при выполнении повторной или реконструктивной операции, тем более, если планируется резекционный вид хирургической коррекции.

Выполнение первичных или реконструктивных резекционных операций, наложение новых анастомозов в условиях, когда имеется массивный спаечный или рубцовый процесс, отсутствие в большинстве случаев нормальной топографии и анатомии повышает вероятность возникновения ранних послеоперационных осложнений. Поэтому декомпрессия, ее использование при первичных и повторных операциях на желудке, двенадцатиперстной кишке, в особенности в области гастродуодено-, или гастроэнтероанастомозов считается обязательной.

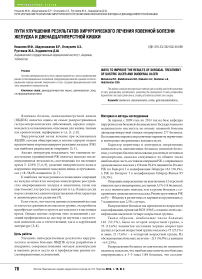

До операции подготавливается зонд. Для этого на тонкий хлорвиниловой зонд (длиной до 1,5 м, шириной 4–6 мм, в качестве зонда используется одноразовая система для внутривенных вливания). Производим микроперфорацию по боковой стенке (диаметр 2–3 мм) на расстоянии 30–35 см (дистальный конец) в количестве 14–18.

Расстояние и количество микроперфорации может меняться в зависимости от вида и количества анастомозов и корригируется по ходу операции. До операции в желудок вводится толстый желудочный зонд. После сформирования задней губы анастомоза в просвет двенадцатиперстной кишки вводится дистальный конец стерильного зонда с боковыми отверстиями длиной до 20–25 см, доводя ее до тощей кишки.

Проксимальный конец зонда привязывается к концу желудочного зонда заранее введенного в желудок. Желудочный зонд извлекается вместе с проксимальным концом декомпрессионного зонда на нужном для нас расстоянии и фиксируется на заднюю губу анастомоза тонким кетгутовым швом, а наружный конец зонда выводится через нос и пришивается к крыльям носа. Микроперфоративные отверстия должны располагаться одновременно выше и ниже наложенного анастомоза на расстоянии 10–8 см (рис. 1).

Контроль проходимости, герметичности гастроду-оденоанастомоза и гемостаза достигается путем промываниям желудка и 12-перстной кишки раствором фурацилина. Оператор контролирует область анастомоза и цвет промывной жидкости.

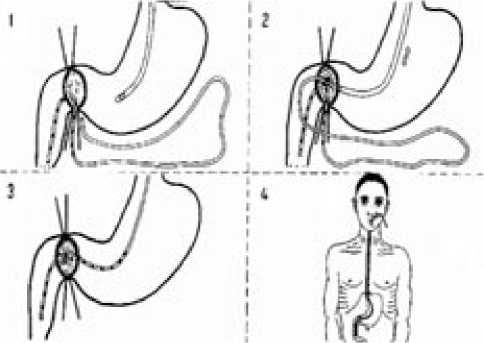

Окончательный вид поставленного декомпрессионного зонда после резекции желудка по принципу Бильрот I в области анастомоза (рис. 2). Контроль гемостаза герметичности области анастомозов.

Благодаря этой методике, нам удалось значительно снизить процент ранних послеоперационных осложнений.

Рис. 1. Схематический рисунок этапов введения декомпрессионного зонда

Рис. 2. Схематичное положение декомпрессионного зонда

Результаты

Послеоперационное рентгенологическое исследование после оперативного вмешательства проводилось в зависимости от показаний, но в среднем на 6-7 сутки, т.к. именно в эти сроки чаще проявляется большинство осложнений. После проведенного оперативного вмешательства при рентгенологическом исследовании изучали время начала опорожнения контраста из культи желудка, рельеф слизистой оболочки, скорость и характер эвакуации контрастной массы.

Распределение и анализ осложнений у обследованных больных в раннем послеоперационном периоде показал, что у 20 пациентов или у 7,2 % больных отмечались осложнения в раннем послеоперационном периоде. Из них наибольшее число составило явления анастомози-та-8 (2,9%) больных. Нарушение моторно-эвакуаторной функции наблюдалось у 6 (2,2%), а кровотечения в просвет ЖКТ составило 1,4 %, то есть, отмечено у 4 пациентов. Такое грозное осложнение как несостоятельность культи двенадцатиперстной кишки имело место у 2 или 0,7% больных.

-

2. Способы декомпрессии могут быть широко применены с целью профилактики ранних послеоперационных осложнений, предупреждая развитие в раннем послеоперационном периоде явления гипертензии и эти преимущества и достоинства методики декомпрессии способствуют обратному развитию воспалительных изменений в «зоне интереса», и создаются условия для лучшего заживления.

-

3. Кроме того, постоянная декомпрессия в условиях оперированного желудка и двенадцатиперстной кишки способствует более быстрому восстановлению мотор-но-эвакуаторной функции этих органов, что является профилактикой застойных явлений.

Выводы

1. Используемые нами методики декомпрессии культи желудка, области анастомоза и кишечника просты в технике исполнения, легко переносятся пациентами, для выполнения этих методик необходимость в специальных навыках и приемах, инструментах отсутствует.

Список литературы Пути улучшения результатов хирургического лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

- Аталиев А.Е., Ходжибаев М.Х., Арифжанов З.Ш. и др. Анализ результатов ранней лапаротомии//Материалы конференции «Актуальные проблемы организации экстренной медицинской помощи», Ташкент-Фергана, 2001. -С.148-150.

- Афендулов С.А., Журавлев Г.Ю., Смирнов А.Д. Стратегия Хирургического лечения язвенной болезни//Хир. -2006. -№ 5. -С. 26-30.

- Белоногов Н.И., Куринный А.В., Смолькина А.В. Профилактика пострезекционных анастомозитов//Материалы научно-практической конференции «Хирургия-2000», Москва, 2000, С. 46-47.

- Булгаков Г.А., Кубышкин В.А. Современные проблемы хирургического лечения неосложненной язвенной болезни двенадцатиперстной кишки//Хирургия. -2001. -№ 5. -С. 34-37.

- Гостищев В.К., Евсеев М.А. Острые гастродуоденальные кровотечения: от стратегических концепций к лечебной тактике.-М.: Анта-Эко. -2005. -352 с.

- Мустяц А.П., Запорожец В.К., Ходырев В.Н. и др. Восстановление моторно-эвакуаторной функции желудка в раннем послеоперационном периоде//Материалы научно-практической конференции «Хирургия-2000», Москва, 2000 г., С. 227-229.

- Шапкин Ю.Г., Чалык Ю.В., Капралов C.B., Матвеева E.H. Прогнозирование рецидива язвенного кровотечения//Хир. -2002. -№ П. -С. 32-34.

- Kang J.Y., Elders A., Majeed A. et al. Recent trends in hospital admissions and mortality rates for peptic ulcer in Scotland 1982-2002//Aliment.Pharmacol. Ther. 2006. -Vol. 24.-№ 1. -P. 65-79.

- Zapata-Colindres J.C., Zepeda-Gomez S., Montano-Loza A. et al. The association of Helicobacter pylori infection and nonsteroidal anti-inflammatory drugs in peptic ulcer disease//Can. J. Gastroenterol. -2006. -Vol. 20. -№ 4. -P. 277-280.