Пузыристые лавы алмазопродуктивного Толбачинского трещинного извержения 2012-2013 гг. (ТТИ-50, Камчатка)

Автор: Силаев В.И., Аникин Л.П., Карпов Г.А., Ремизов Д.Н., Мяндин А.С., Филиппов В.Н., Хазов А.Ф., Лютоев В.П., Киселева Д.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Петрология, вулканология

Статья в выпуске: 3 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

Обобщены результаты комплексных петрологических, геохимических и минералогических исследований эффузивных вулканитов алмазопродуктивного Толбачинского Трещинного извержения 2012-2013 гг. (ТТИ-50). Сделан вывод о двухфазности извержения, начавшегося эрупцией трахиандезибазальтов, кратковременно сменившихся трахибазальтами. В сравнении с лавами других Толбачинских извержений (БТТИ) исследованные вулканиты характеризуются большей щелочностью, высокой калиевостью (до шошонитов), но меньшей магнезиальностью. По геохимическим свойствам они соответствуют рифтогенным магматитам, образовавшимся за счет глубинно-мантийного очага магмы пикритового состава. Исследованные вулканиты характеризуются широко варьирующейся везикулярностью вплоть до пузыристых лав, на 80-90% состоят из вулканического стекла, степень раскристаллизации которого колеблется от максимальной в эффузивных трахиандезибазальтах до минимальной в бомбе трахиандезибазальта. По степени окисленности железа в стеклофазе вулканиты отвечают продуктам наземных извержений в островодужной или континентально-рифтовой геодинамической обстановке. Среди микролитов преобладают оливин состава Fo56-84, плагиоклазы состава An87±9 Аb9±10 Ort4±2 и шпинелидные твердые растворы на основе магнетита, магноферрита, ульвита и купрошпинели. Индивиды распада в фазово-гетерогенных зернах магнетита представлены гемоильменитом и ильменитом. В качестве акцессорных минералов-микролитов установлены джирит-спионкопит состава Cu17S-Cu1.32S, самородное железо состава Fe75Sn4(Cu, Mn, Cr) и самородная медь состава Cu7-10(Sn0.9-1.8Fe0.1-0.2)1-2.

Толбачинское трещинное извержение, эффузивы, петро-минералого-геохимические свойства

Короткий адрес: https://sciup.org/147246237

IDR: 147246237 | УДК: 552.3+549.01+549.08 | DOI: 10.17072/psu.geol.21.3.193

Текст научной статьи Пузыристые лавы алмазопродуктивного Толбачинского трещинного извержения 2012-2013 гг. (ТТИ-50, Камчатка)

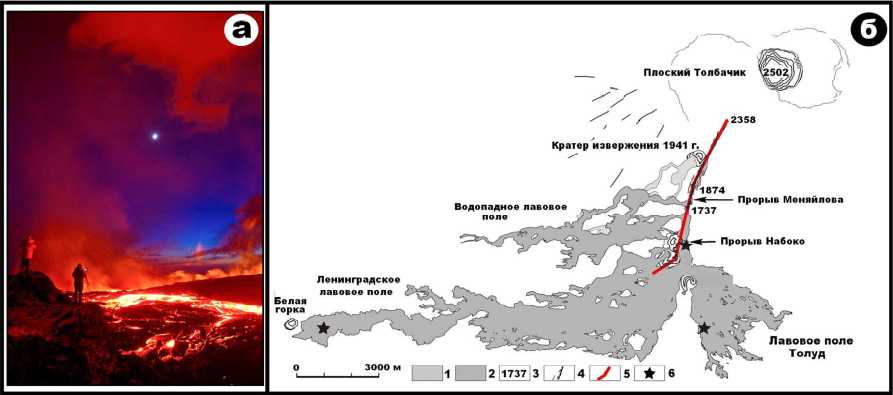

Толбачинское трещинное извержение . 50- ( -50)-

--

27.12.2012‒

09.10.2013 . (. 1).

эрупции происходили синхронно из двух

,

Затем извержение локализовалось в двух :‒ нижнем - Прорыве Набоко. Через пять дней

-

,-

, имел в разное время до трех действующих

.- ществлялось непрерывно с тенденцией

-

. ., . ., . ., 2022

сти от начального периода (прорыв Меняй-лова и первые порции излияния прорыва Набоко) к более позднему . TТИ-50, помимо обычных динамических, морфологических и геофизических свойств, отличалось ано-мальными особенностями (Волынец и др., 2013; Гордеев и др., 2014; Карпов и др., 2014; Силаев и др., 2015; Хубуная и др., 2016; Во- ложением трещин непосредственно в теле вулкана Плоский Толбачик на большой вы-соте (около 2100 м); 2) специфичным строе-нием и составом лав, в частности их высокой калиевостью; 3) уникально большим прито-ком лавы на начальной стадии извержения, достигавшим 430 м3/c; 4) невиданной ранее алмазоносностью некоторых продуктов из- лынец и др., 2017; Волынец и др., 2017; Си- вержения. лаев и др., 2019; Гордеев и др., 2019): 1) за-

Рис. 1. Фото (а) и карта продуктов ( t ) Толбачинского трещинного извержения имени 50- летия Институ - та вулканологии и сейсмологии ДБО РАН ( ТТИ -50): 1 ‒ лавовое поле начального периода извержения ; 2 ‒ лавовые поля более позднего периода извержения ( НвраСЧЛвНвННЫХ: ); 3 ‒ абсолютные отметки высот ; 4 ‒ старые трещины ; 5 ‒ система трещин , к которым были приурочены прорывы извержения ТТИ -50;

6 ‒ алмазоносные участки на лавовых полях

В настоящей статье обобщаются резуль-таты петролого-минералого-геохимических исследований эффузивной фации ТТИ-50, представленной серией образцов из музей-ной коллекции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (С.А. Хубуная) и об-разцами, системно отобранными А.С. Мяндиным непосредственно на основ-ных лавовых полях ТТИ-50 в ходе полевых исследований в 2016 г.

Методы исследований

В процессе исследований толбачинских эффузивов использовались: -роскопия (Полам Р-312 в комплекте с ком-пьютеризированным комплексом OLYMPUS BX51); аналитическая сканирующая элек-тронная микроскопия (JSM-6400, оснащен-ный энергодисперсионным и волновым спектрометрами); методы кулонометриче-ского титрования по величине pH (экспресс- анализатор Ан-7529М) и рентгенофлюорес-центного анализа (MESA-500W); масс-спектрометрия индуктивно связанной плаз-мы (Perkin Elmer ELAN 9000); рентгеновская дифрактометрия (Shimadzy XRD-6000); ИК-спектроскопия поглощения (фурье-спектрометр Люмекс ИнфраЛЮМ ФТ-02); мёссбауэровская спектроскопия (MS-1104Em). Анализы осуществлялись в ЦКП «Геонаука» при Инстиуте геологии Коми НЦ УрО РАН и в ЦКП «Геоаналитик» при Ин-статуте геологии и геохимии УрО РАН.

Петрохимия, микроэлементы и геодинамическая природа

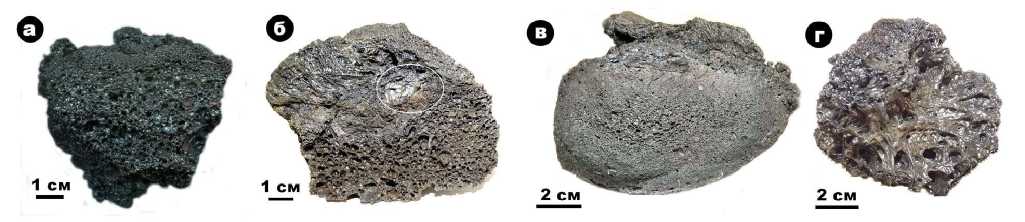

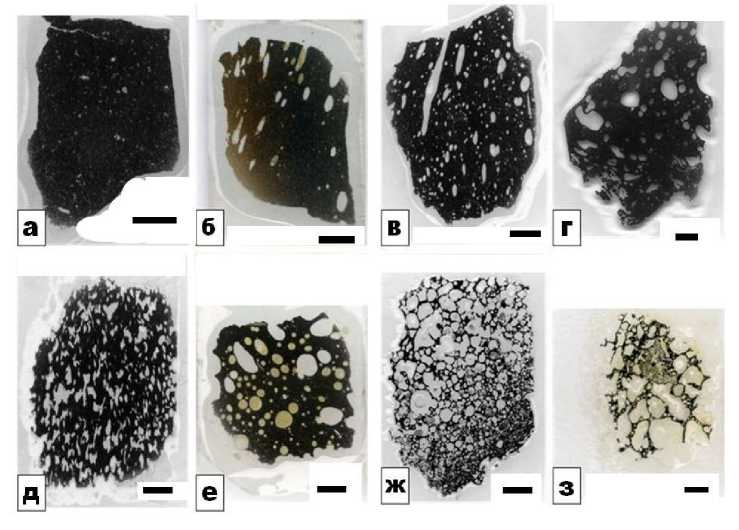

Исследованные образцы представляют собой лавовую фацию вулканитов, характе-ризующихся специфичным химическим со-ставом и сильно варьирующей везикулярно-стью (рис. 2), обусловленной дегазацией первичного расплава в ходе извержения .

Рис. 2 . Внешний вид исследованных продуктов ТТИ -50: а ‒ трахиандезибазальт ; б ‒ трахибазальт с ксено - литами трахиандезибазальта ( отмечено кружком ), в ‒ бомба трахиандезибазальта , г ‒ силънопузыри - стый шлаковидный трахиандезибазалът

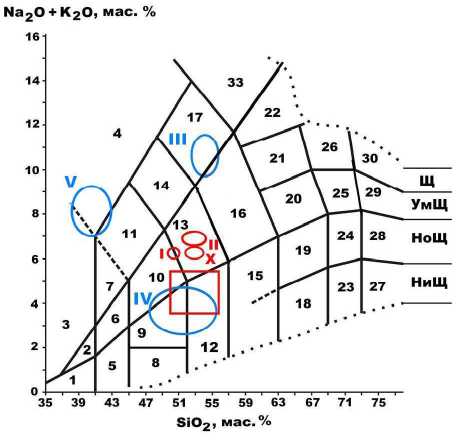

По химическому составу (рис. 3) исследо-ванные образцы отвечают высококалиевым трахиандезибазальтам и спорадически встречающимся трахибазальтам . Последние иногда содержат мелкие ксенолиты трахи-андезибазальтового состава. Это свидетель-ствует о двух генерациях эффузивов TТИ-50 ‒ ранней трахиандезибазальтовой, формиро-вавшейся в длительном интервале времени,и поздней непродолжительной трахибазальто-ВОЙ. Последнее подтверждается обнаруже-нием в образце трахибазальта микроксено-литов трахиандезимазальта. Кроме того, был исследован образец бомбы трахиандезиба-зальтов, несколько отличающейся по петро-минералогическим свойствам от собственно эффузивов.

Все исследованные породы отвечают субщелочному , высокоглиноземистому (MgO /Al2O3 = 0.21 ± 0.05) и умеренно высо-котитанистому (TiO2/SiO2 = 0.03‒0.04) типу . Содержание щелочей в них прямо коррели-руется с содержанием SiO2, а содержания TiO2 и MgO, напротив, коррелируются об-ратно . Полученные нами данные хорошо корреспондируются с данными С .А. Хубуная (Хубуная и др., 2016). Особенностью щелоч-ности трахиандезибазальтов и трахибазаль-тов ТТИ-50 является их обогащенность ка-лием. По содержанию K2O эти породы вполне отвечают шошонитовой серии (Pec-cerillo, Taylor, 1976), принципиально отлича-ясь от стандартных для Центральной и Во-сточно-Южной Камчатских вулканических зон низко и умеренно-калиевых островодуж-ных базальтоидов четвертичного возраста, включая эффузивы БТТИ ( Эрлих, 1979: БТТИ, 1980). Как известно (Добрецов, 2018), высококалиевые трахиандезибазальты ха-рактерны не столько для субдукционного, сколько для плюмового вулканизма с глу-бинно-мантийным источником вещества.

Рис. 3. Поля на диаграмме TAS: 1 ‒ пикриты; 2, 3 ‒ пикриты, соответственно умеренно-щелочные и ще-лочные; 4 ‒ фоидиты; 5‒8 ‒ пикробазалъты, соот-ветственно, ультраосновные, умеренно-щелочные, щелочные, основные; 9 ‒ базальты; 10 ‒ трахиба-зальты; 11 ‒ базальты щелочные; 12 ‒ - ты; 13 ‒ трахиандезибазальты; 14 ‒ фонотефриты; 15 ‒ андезиты; 16 ‒ трахиандезиты; 17 ‒ тефрифо-политы; 18 ‒ дациты низкощелочные; 19 ‒ дациты; 20 ‒ трахидациты; 21 ‒ трахиты; 22 ‒ фонолиты; 23 ‒ низкощелочные риодациты; 24 ‒ риодациты низ-кощелочные; 25 ‒трахириодациты; 26 ‒ щелочные риодациты (пантеллериты); 27 ‒ низкощелочные риолиты; 28 ‒ риолиты; 29 ‒ трахириолиты; 30 ‒ щелочные риолиты (комендиты). Серии: ‒ низ- ко -щелочная, НоЩ ‒ нормально-щелочная, УмЩ ‒ умеренно-щелочная,щ‒ щелочная. Составы исследу-емых пород: I, II ‒ валовые составы соответственно трахибазальтов и трахиандезибазальтов; III‒V ‒ -могенной низкожелезистой стеклофазы в трахи-андезибазальтах (III) и трахибазальтах (IV), высо-- андезибазал ьтах;X‒ данные С.А. Хубуная о валовом составе трахиандезибазальтов ТТИ-50 (Хубуная и др., 2016). -

- вержения вулканов Восточно-зоны (Эрлих, 1979)

T -50 45

,

( / ): Li 18‒22; Be 1.5‒2; Rb 56‒70; Sr 274‒330; Sc 23‒30; V 214‒330; Cr 8‒79; Co 24‒40; Ni 11‒71; Ga 20‒ 22; Cu 270‒275; Zn 125‒130; Y 39‒52; Zr 226‒280; Nb 7‒9; Ag 0.1‒0.2; Mo 1‒2, Cd 0‒ 0.2, Sn 3‒4, Cs 1‒3; Ba 504‒604; Ln 160‒165, Hf 6‒7.5; Ta 0.5‒1, W 0.5‒1; Re 0‒0.1, Tl 0‒ 0.3, Pb 6‒10; As 0‒2; Sb 0.5‒1; Bi 0‒0.1, Th 2‒ 4; U 1‒3. ,

-

( . %): ‒ 0.04;

‒ 0.02;-

‒ 0.018;-

‒ 0.015.-

-

: 13 = ‒24.4…‒24.3‰,

-

,-

( ., 2019).

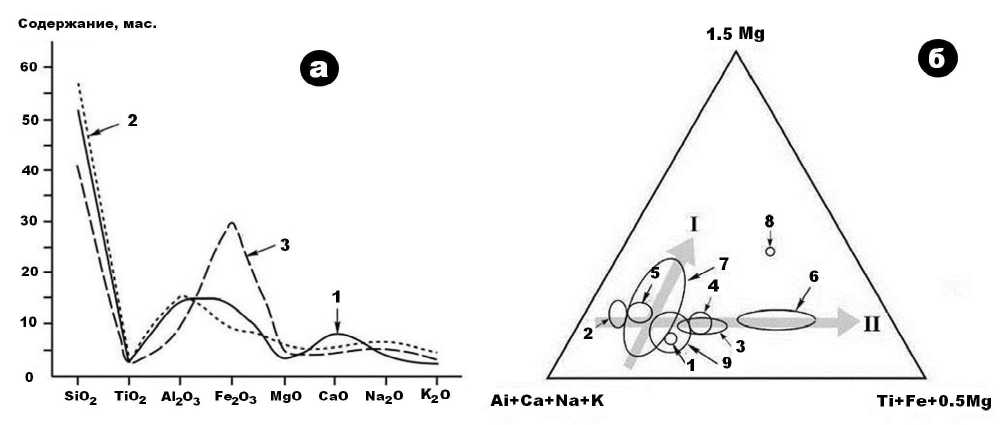

,- дуемые вулканиты характеризуются рядом

-

.(Cr,

Ni, Co, Cu, V)

два раза преобладают над некогерентными (Rb, Zr, Y, Pb, W, Th, U)-

.-

-

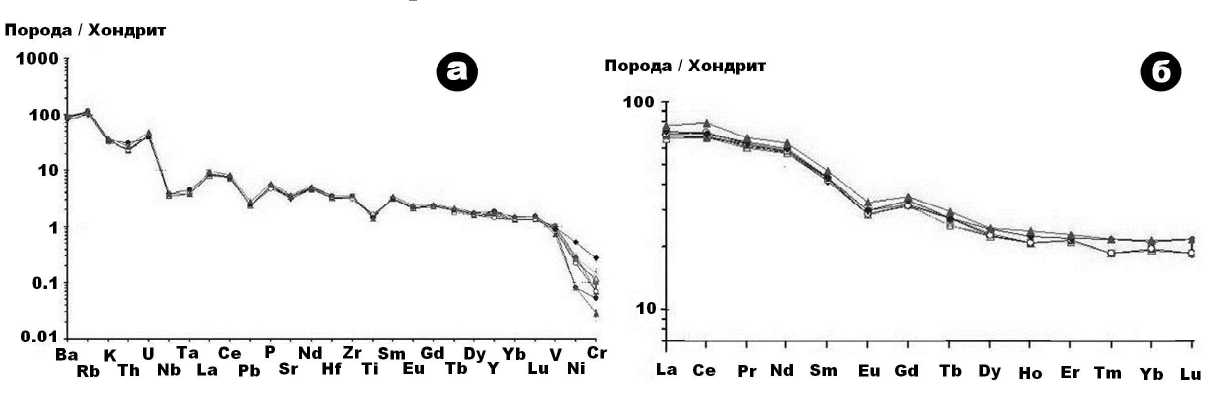

( . 4, ) Ta-Nb-

,-

-

. , (La*/Yb*

=3‒5)

-

( . 4, )

-

- .,

,.

Геодинамическая природа исследуемых

,-

,-

.Zr‒

Zr/Y (Pearce, Norry, 1979)-

-

,

La/Yb ‒ Th/Nb (Hollocher et al., 2012) -

.

-50-

-

( ., 2016): 87 Sr/ 86 Sr = 0.70336

‒0.70341; 143Nd/144Nd = 0.51309 ‒ 0.51310, что свидетельствует об отсутствии в ходе -50.

-

,-

-

50, ( , 1984;

Portnyagin et al., 2015; Churikova et al., 2015;

., 2022)

« » (,

, 1977).

Sr-Nd -

( , 2007).

Eu-

Рис. 4. Спайдер-диаграмма (а) и хондрит-нормироваиные тренды лантаноидов (б), характеризующие -ф-фузивы ТТИ-50

,

, T -50-

-

.-

,-

,- сутствие признаков ассимиляции веществом

.-

,-

,- тах надежные признаки островодужного

,

,(-

., 2006; Ionov, 2010).

,

, ,-

,-

,-

-,

-

-

, ,-

.,

-

T -50.

Везикулярность

,

-

‒-

, образовавшимися в результате дегазации

.- мы и размеров таких пустот определяются

.

,-

,

‒

.

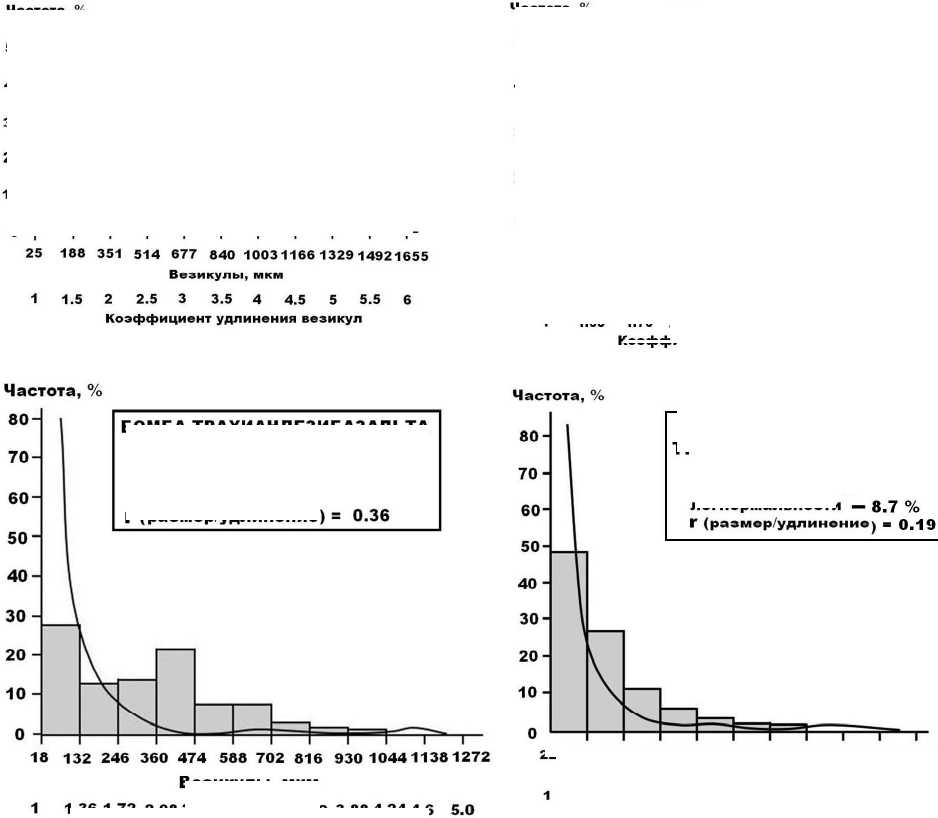

В исследуемых образцах везикулярность

-

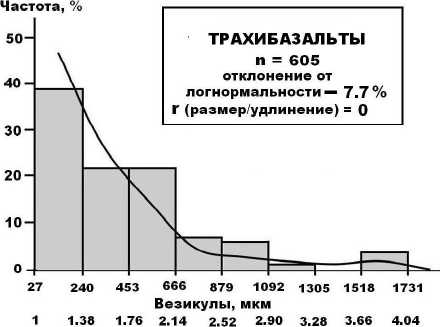

( . 5).

,

- нималась полусумма ее максимального и

. ‒

-

.-

- лись на основе расчета числа разрядов по

,- мальности распределений осуществлялась по t-.

,

-

-

2.583%,

15 7850.

-

28. ,-

-50

форме пустоты изменяются от изометричных

,-

( , , 2017):

-

1 ) ( < 5%), 2)

(5 10%),3)-

(10 30%), 4)-

(30 55%) 5)-

(> 55%).

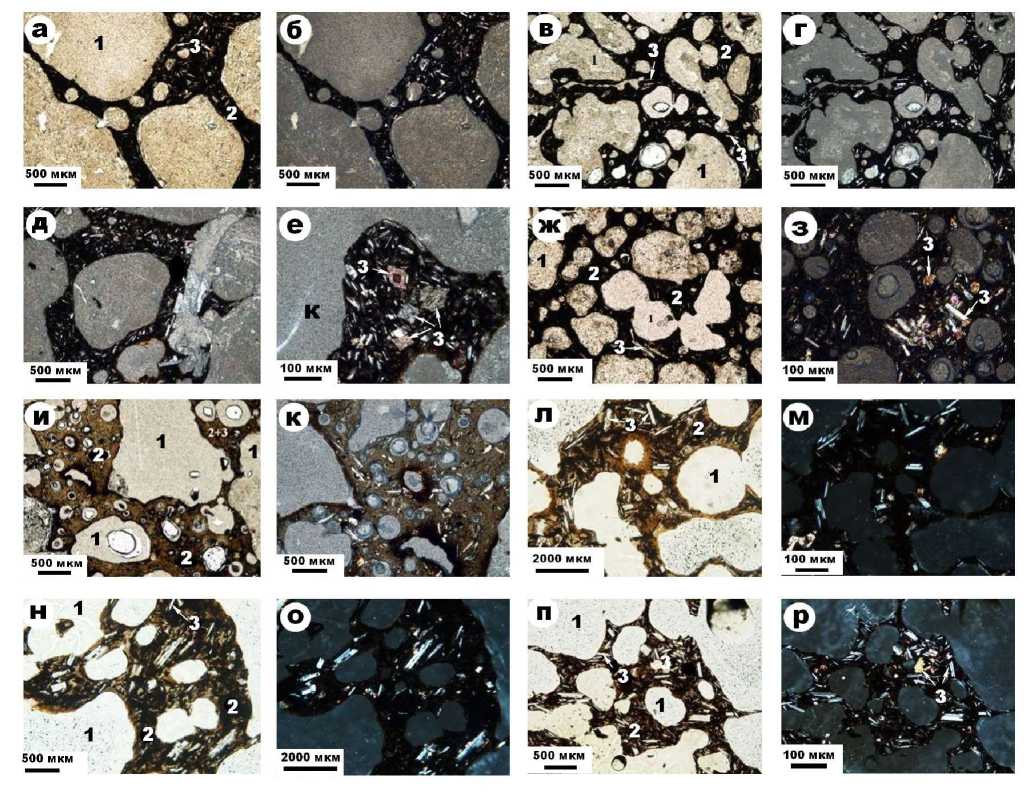

Рис. 5. Фотографии шлифов везикулярных разновидностей лав ТТИ-50: а - плотные; б - везикулярные; в, г - пузыристо-везикулярные; д, е - везикулярно-пузыристые; ж, з - пузыристо-шлаковидные

.. , .. , .. , .. , .. ,

( . 1), -

-

-

.

указанном направлении происходит более или менее скоррелированный рост количества

, .-

-

-

-

. --

-

,

-

. ,-

-

, ..

.

-

,,

.

- стям везикулярности в изученной выборке .-

,

-

,

,-

. ,-

,,

, ,, скорость движения на рассматриваемом

.

Таблица 1 . Статистические данные о везикулярных разновидностях эффузивов

|

Разновидности эффузивов |

Частота встреча-емости, % |

Везикулярность, % |

Размер пор, мкм |

Коэффициент удлинения |

||||||

|

х |

S x |

V x , % |

х |

S x |

V x , % |

х |

S x |

V x , % |

||

|

Плотная |

4.4 |

3.6 |

1.3 |

37.7 |

184 |

211 |

114.7 |

2.2 |

0.9 |

40.9 |

|

Везикулярная |

13.3 |

8.5 |

1.3 |

15.3 |

481 |

614 |

127.7 |

2.5 |

1.2 |

48.0 |

|

- везикулярная |

53.4 |

18.3 |

5.6 |

30.3 |

661 |

830 |

125.6 |

2.4 |

2.5 |

104.2 |

|

- пузыристая |

15.6 |

39.4 |

7.8 |

19.8 |

1034 |

603 |

58.3 |

3.4 |

2.9 |

85.3 |

|

- шлаковидная |

13.3 |

62.3 |

5.9 |

9.5 |

1104 |

946 |

85.7 |

1.9 |

0.8 |

42.1 |

. ‒ , Sx ‒ ( )

-

-

-

-

,.

-

-

.-

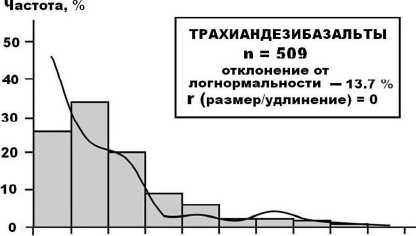

. 2 . 6.- вая везикулярность в наиболее пузыристых 77 83%, . .

-

.-

,

- фоне наблюдаются шлироподобные участки

.

-

.

, , -

1 6, 90% -

1‒3.

сильная корреляция между размерами и удлинением везикул в этом ряду эффузивов

.

Самым широким разбросом везикул по размеру и степени удлинения отличаются - -

,

, низком среднем значении коэффициента их

. - носительно слабая прямая корреляция между

- ном отклонении распределения пустот по

.

Таблица 2. Статистическая оценка везикулярноети пузыристо-шлаковидных разновидностей эффузивов

|

Суммарная , % |

, |

Коэффициент удлинения |

||

|

Трахиандезибазалыпы |

||||

|

81.9 |

Число определений |

509 |

Число определений |

509 |

|

Размах колебаеий |

25‒1655 |

Размах колебаний |

1‒6 |

|

|

Среднее |

352 |

Среднее |

1.71 |

|

|

СКО |

266 |

СКО |

0.87 |

|

|

, % |

75.6 |

, % |

50.9 |

|

|

Трахибазальты |

||||

|

77.2 |

Число определений |

605 |

Число определений |

605 |

|

Размах колебаний |

27‒1729 |

Размах колебаний |

1‒12.5 |

|

|

Среднее |

421 |

Среднее |

1.76 |

|

|

СКО |

357 |

СКО |

1.02 |

|

|

, % |

94.2 |

, % |

57.9 |

|

|

Шлаковидные трахиандезибазалъты |

||||

|

83.0 |

Число определений |

97 |

Число определений |

97 |

|

Размах колебаний |

22‒6490 |

Размах колебаний |

1‒4 |

|

|

Среднее |

997 |

Среднее |

1.54 |

|

|

СКО |

939 |

СКО |

0.58 |

|

|

, % |

84.8 |

, % |

37.7 |

|

|

Бомба трахиандезибазальта |

||||

|

77.8 |

Число определений |

832 |

Число определений |

832 |

|

Размах колебаний |

18‒1272 |

Размах колебаний |

1‒5 |

|

|

Среднее |

327 |

Среднее |

1.19 |

|

|

СКО |

227 |

СКО |

0.41 |

|

|

, % |

69.4 |

, % |

34.5 |

|

Везикулы, мкм

1.36 1.72 2.08 2.44 2.8 3.16 3.52 3.88 4.24 4.6 Коэффициент удлинения везикул

22 669 1316 1963 2610 3257 3904 4551 5198 5845 6491 Везикулы, мкм

2.15 3.3 4.45 5.6 6.75 7.9 9.05 10.211.35 12.5

Коэффициент удлинения везикул

Рис. 6. Распределения везикул по размерам (гистограммы) и по значениям коэффициента удлинения (кривые) в наиболее пузыристо-шлаковидных эффузивах ТТИ-50

БОМБА ТРАХИАНДЕЗИБАЗАЛЬТА п = 832 отклонение от логнормальности — 5.7 % Г (размер удлинение)

Коэффициент удлинения везикул

ШЛАКОВИДНЫЕ ТРАХИАНДЕЗИБАЗАЛЬТЫ П = 97 отклонение от логнормальности

- ства стеклофазы

Исследуемые эффузивы характеризуются витрофировой структурой и относительно

-

, -

, - ,

. может свидетельствовать об относительно невысокой скорости подъема лав к земной

.

-

,- торого хаотически распределены большей

-

( . 7). ,-

,-

, ,,

( ,),

, ,.

,-

,

- , ,-

. -

.

(17.5%), в трахибазальтах содержание микролитов 13.8%,-

12.5%,10%.

Рис. 7. Микростроение эффузивов ТТИ-50: a-е - трахибазальты; ж, з - бомба трахиандезибазальта; и, к - шлаковидный андезибазапьт; л-р - трахиандезибазальты. На изо-ражениях: 1 - пустоты, 2 - вулканическое стекло; 3 - микролиты оливина, пироксенов, плагилоклазов. Оптико-микроскопические изображения при николях = (а, в, ж, и, л, н, п) и X (б, г, д, е, з, к, м, о, р)

Вулканическое стекло в исследованных образцах трахиандезибазальтов и трахиба-зальтов характеризуется субгиалопилитовой структурой, обусловленной включениями микроразмерных индивидов плагиоклазов, оливина и пироксенов. Для плагиоклазов вы-:

-

1) ранняя, возможно интрателлурическая, представленная относительно крупными лейстами размером (250‒1500) × (70‒ 500) мкм ;

-

2) поздняя, в виде игольчато-призматических микровыделений с размером индивидов (50‒125) × (15‒45) мкм, образо-вавшаяся в результате раскристаллизации первичного стекла. Оливин в стеклофазе встречается в виде отдельных субизометрич-ных, частью футляро-скелетных зерен раз-мером 85‒350 мкм . Изредка отмечаются призматические индивиды пироксенов.

В бомбе трахиандезибазальта плагиоклаз тоже представлен двумя генерациями ‒ ран-ними единичными порфировыми вкраплен-никами размером (80‒450) × (5‒35) мкм и множеством поздних игольчатых индивидов размером (20‒70) × (3‒10) мкм . Оливин здесь образует несколько удлиненные зерна размером (25‒50) × (10‒25) мкм .

В шлаковидном трахиандезибазальте микролитов сравнительно немного, по соста-ву среди них оптически диагностируется только плагиоклазы с размером индивидов (20‒50) × (2‒5) мкм .

Таким образом , в ряду снижения степени раскристаллизованности исследуемых эфф-фузивов в последовательности трахиандези-базальты —► трахибазальты —► бомба трахи-андезибазальта —► шлаковидные трахи-андезибазальты происходит последователь-ное сокращение почти в два раза содержания и почти на порядок размера микролитов по-родообразующих минералов, что , очевидно, и отражает тренд динамики извержения.

Стеклофаза в эффузивах исследовалась методами оптической микроскопии, анали-тической СЭМ и мёссбауэровской спектро-скопии. Согласно полученным данным (табл. 3), наиболее гомогенное низкожелези-стое вулканическое стекло по химическому составу сильно отклоняется от валового со-става эффузивов. В случае трахиандезиба- зальтов оно демонстрирует повышение ще-лочности при сохранении высокой калиево-сти, а в случае трахибазальтов общая щелоч-ность вулканического стекла в сравнении с валовым составом сокращается (рис. 2), но калиевость при этом сохраняется на доста-точно высоком уровне (табл. 3).

На некоторых участках трахиандезиба-зальтов выявляется высокожелезистое вул-каническое стекло, особенно характерное для наименее раскристаллизованных пород ‒ бомбы и шлаковидного трахиандезибазаль-ТОВ . Расчеты показали, что в такой стеклофа-зе Fe2O3 и SiO2 являются компонентами-антагонистами, коэффициент корреляции между которыми достигает ‒0.97. По содер-жанию SiO2 такое стекло существенно от-клоняется как от эффузивов в целом, так и от низкожелезистых стеклофаз в них, но высо-кое содержание щелочей, включая калий, со-храняется (рис. 3).

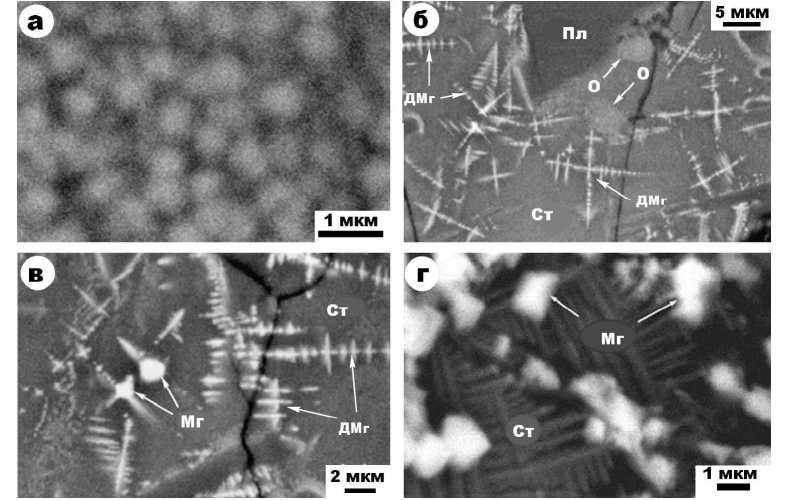

На участках ожелезнения в трахиандези-базальтах и трахибазальтах стеклофаза обна-руживает признаки последовательного обра-зования структур распада. Сначала в кажу-щемся фазово-гомогенном матриксе вулка-нического стекла появляется наноразмерная неоднородность распределения железа в ви-де сотоподобной структуры (рис. 8, а). Затем образуются облакоподобные железистые сгущения и чуть позже ‒ дендритообразные выделения магнетита (рис. 8, б,в) ‒ полно-ценные субиндивиды распада твердых рас-творов железистого вещества в вулканиче-ском стекле . Эти субиндивиды фактически являются наиболее поздней вулканогенной генерацией магнетита, ранее установленной в пеплах Ключевского вулкана (Силаев и др., 2022) и в эксплозивных сферулах на алмазо-носных территориях Среднего Урала (Сила-ев и др., 2009). В некоторых образцах иссле-дуемых эффузивов фазовая негомогенность распавшейся первично высокожелезистой стеклофазы достигает наибольшего масшта-ба, затрагивая всю массу стекла. В результа-те образуется полосчатое или мозаичное че-редование примерно равновеликих участков, сложенных низкожелезистой стеклофазой и микроагрегациями кристаллозернистых шпинелидов (рис. 8, г).

Обобщение полученных данных приводит

,

-

.-

-

( . 9, ),-

.-

-

( . 9, ).

- дения примеси железа в вулканическую

-

(.,

2017).-

‒11‒

+11 /c-

.-

-Fe.

Таблица 3. Химический состав стеклофазы в эффузивах ТТИ-50, мае. %

|

2 ^ О |

/ |

SiO 2 |

TiO 2 |

Al 2 O 3 |

Fe 2 O 3 |

MnO |

MgO |

CaO |

Na 2 O |

K 2 O |

V 2 O 5 |

P 2 O 5 |

|

1 |

Размах колебаний |

53.10‒ 56.24 |

2.03‒ 2.24 |

14.38‒ 14.54 |

7.98‒ 9.17 |

. |

4.03‒ 5.95 |

2.93‒ 8.29 |

5.12‒ 7.14 |

3.16‒ 5.10 |

. |

. |

|

Среднее |

54.40 |

2.16 |

14.44 |

8.49 |

4.83 |

5.00 |

6.30 |

4.37 |

||||

|

СКО |

1.64 |

0.11 |

0.09 |

0.61 |

1.00 |

2.88 |

1.05 |

1.06 |

||||

|

2 |

Размах колебаний |

37.60‒ 44.09 |

1.70‒ 3.27 |

8.93‒ 12.09 |

24.23‒ 33.98 |

« |

3.59‒ 4.97 |

4.27‒ 5.15 |

3.20‒ 6.18 |

2.41‒ 3.86 |

« |

« |

|

Среднее |

40.63 |

2.25 |

10.77 |

28.61 |

4.25 |

4.77 |

4.95 |

3.24 |

||||

|

on |

3.27 |

0.89 |

1.64 |

4.95 |

0.69 |

0.45 |

1.56 |

0.75 |

||||

|

3 |

Размах колебаний |

40.61‒ 62.14 |

0‒3.50 |

5.77‒ 19.12 |

0.34‒ 28.26 |

. |

2.77‒ 22.98 |

1.06‒ 9.29 |

0‒1.15 |

0‒4.58 |

« |

« |

|

Среднее |

53.80 |

2.41 |

14.88 |

11.83 |

7.05 |

6.45 |

0.47 |

2.46 |

||||

|

СКО |

7.14 |

1.24 |

4.81 |

9.14 |

7.84 |

3.12 |

0.44 |

1.68 |

||||

|

4 |

Размах колебаний |

52.35‒ 52.69 |

2.64‒ 3.93 |

11.97‒ 13.87 |

18.67‒ 18.76 |

« |

3.12‒ 4.10 |

4.15‒ 5.04 |

0‒1.23 |

2.65‒ 3.87 |

« |

0‒0.82 |

|

Среднее |

52.52 |

3.29 |

12.92 |

18.72 |

3.61 |

4.60 |

0.62 |

3.26 |

0.41 |

|||

|

СКО |

0.24 |

0.91 |

1.34 |

0.06 |

0.69 |

0.63 |

0.87 |

0.86 |

0.58 |

|||

|

5 |

Размах колебаний |

17.68 |

1.94‒ 4.78 |

8.02‒ 13.50 |

29.98‒ 59.64 |

0‒0.64 |

3.37‒ 6.58 |

0.84‒ 3.13 |

Not det. |

0.80‒ 3.75 |

0‒0.55 |

. |

|

Среднее |

32.67 |

3.24 |

10.89 |

43.71 |

0.32 |

4.65 |

1.96 |

2.54 |

0.08 |

|||

|

СКО |

10.81 |

1.05 |

2.08 |

12.49 |

0.30 |

1.06 |

0.88 |

1.06 |

0.21 |

|||

|

6 |

Размах колебаний |

43.03‒ 55.57 |

1.12‒ 4.82 |

10.64‒ 17.46 |

10.66‒ 31.36 |

. |

3.01‒ 15.50 |

3.33‒ 8.97 |

0‒0.74 |

1.97‒ 4.67 |

Не . |

« |

|

Среднее |

51.46 |

2.72 |

15.21 |

15.44 |

4.73 |

6.83 |

0.12 |

3.49 |

||||

|

СКО |

3.88 |

0.95 |

2.66 |

6.54 |

4.06 |

1.79 |

0.26 |

0.99 |

Примечание. 1, 2 - соответственно низко- и высокожелезистая разновидности гомогенной стеклофазы в тра-; 3 ‒ ; 4, 5 ‒ -

-

; 6 ‒

.

-

«Univem».

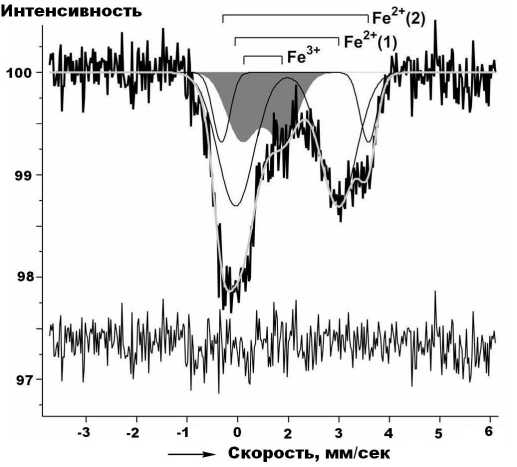

представляет собой ассиметричный дублет с QS = 3 /c , Fe 2+ .

интенсивности этого дублета в области нулевых скоростей обусловлено наложением Fe 3+

QS.

аппроксимация такого спектра достигается для трехкомпонентной модели при гауссовой

. -

. 10, . 4.

, вклад в мёссбауэровский спектр нераспавшейся стеклофазы вносят два дублета с большими значениями квадрупольного , Fe 2+ .

‒ Fe2+ (1) ‒ приходится 60% общего железа. Судя по большой ширине линии, квадрупольному расщеплению ‒ QS и изомерному сдвигу ‒ IS (Dyar, 1985), это железо локализуется в стеклофазе. На основании величины изомерного сдвига, определенного с хорошей точностью, соотвествующие ионы железа можно приписать тетраэдрическим структурным позициям .

Рис. 8. Варианты нано-микрометровой неоднородности железистого вулканического стекла в эффузивах ТТИ-50: а‒ , возникающей на самой ранней стадии распада высоко- железистой стеклофазы;б, ‒ ( Ст ) фазовой неоднородностио в форме облакоподобных железистых сгущений (С), дендритов ( Ц№ ) и первых кристалло-зернистых выде-пений магнетита (M ); ‒ гетерофазная микроструктура полностью распавшейся первично высокожеле- зистой стеклофазы с микроагрегсщиями кристалло-зернистого магнетита;. СЭМ-упруго-отраженных электронов

Рис. 9. Варианты фазовой неоднородности эффузивов ТТИ -50. а ‒ : 1 ‒ валовый состав ( стекло + микролиты ), 2, 3 ‒ соответственно низко - и высокожелезистые разновидности стекла . б ‒ вто - рой вариант ‒ : 1 ‒ валовый состав эффузивов ; 2, 3 ‒ соответственно низко - и высокожелезистые разновидности стеклофазы , 4, 5 ‒ соответственно стекло - фаза с сотовой структурой и с облакоподобными сгущениями железистого вещества и дендритами маг - нетита ; 6 ‒ аномально железистый состав стеклофазы в трахиандезибазалъте ; 7, 8 ‒ соответственно низко - и высокожелезистые составы стеклофазы в бомбе трахиандезиазалътс ); 9 ‒ стеклофаза в шлако - видном андезибазальте . Тренды состава вулканических стёкол : I ‒ магнезиальный , II ‒ железистый

Второй дублет Fe2+ (2) отвечает за 15% общего железа. Он характеризуется существенно большими значениями изомерного сдвига и квадрупольного расщепления, характерными для ионов железа в октаэдрических позициях . Малая ширина компонент этого дублета (0.39 мм/cек) указывает на локализацию соответствующих ионов Fe2+ не в стекле,а в кристаллической фазе. Судя по значениям параметров, дублет Fe2+(2) отвечает оливину . Аналогичные значения параметров получены для природных оливинов различного происхождения (Dyar et al., 2006), включая оливин из метеоритов (Лютоев и др., 2013; Grandjean et al., 1998) и синтетические аналоги (Dyar et al., 2009).

Таблица 4. Параметры ЯГР - спектра ионов железа в стеклофазе трахиандезибазальтов

|

Параметры |

Fe2+ (1) |

Fe2+(2) |

Fe3+ |

|

Изомерный сдвиг IS, мм/сек \ |

0.985 |

1.132 |

0.51 |

|

Квадрупольное рас-щепление QS, мм/сек \ |

2.028 |

2.905 |

0.82 |

|

Магнитное поле, H эф \ |

0.849 |

0.395 |

0.718 |

|

Площадь S, % |

602 |

153 |

254 |

Дополнительно к выше упомянутым дублетам в полученном мессбауэровском спектре проявился дублет с малыми значениями изомерного сдвига и квадрупольного расщепления, что характерно для октаэдрических ионов Fe3+ в силикатном стекле (Dyar, 1985).

Рис. 10. Типичный ЯГР - спектр ионов железа в трахиандезибазапьтах ТТИ -50

На эту форму приходится около 25% общего железа. Очевидно , что именно присутствующие в стеклофазе ионы Fe2+ и Fe3+ и составляют потенциал образования магнетитовой фазы распада. Проведенные спектроскопические исследования показали, что в исле дуемых эф фузивах на первоначальную стеклофазу приходится около 85% общего содержания железа. Остальная часть зарегистрированного железа относится к микролитам оливина и, вероятно , пироксенов. Валовое отношение Fe3+ / S Fe, отражающее степень окисления железа, составило в изученном образце 0.25, а в его стеклофазе приближается к 0.3, что превышает значения, типичные для базальтов СОХ, больше корреспондируясь с условиями наземного вулканизма в условиях островных дуг или континетальных рифтов. Количественную оценку соотвествующей величины фугитивности кислорода fO2 можно произвести на основе диаграммы АFMQ = lg[fO2 ‒ Fe3+/ SFe, приведенной в (Nikolaev et al., 1996). Согласно этой диаграмме, величине Fe3+/ Е Fe = 0.25‒0.30 отвечает значение lg[fO2 не ниже 2.0.

Минералы-микролиты

В качестве минералов-микролитов в исследованных образцах эффузивов ТТИ-50 методами рентгеовской дифрактометрии и аналитической СЭМ выявлены оливин, плагиоклазы, амфиболы, магнетит, сульфиды, гипс и самородные металлические фазы.

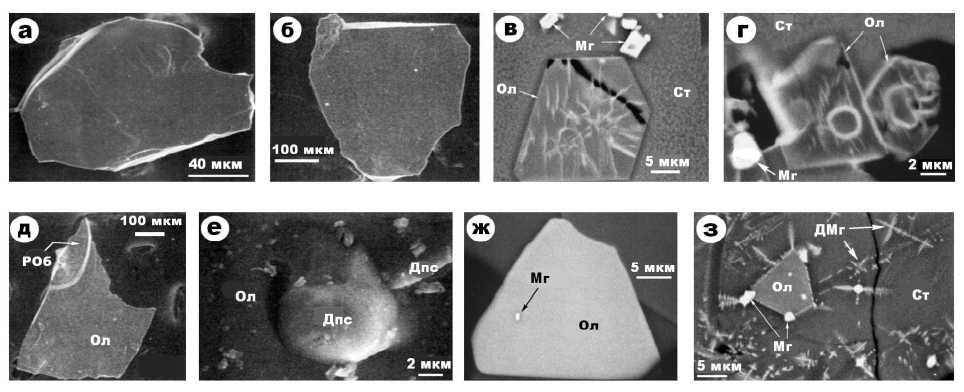

Оливин обнаружен во всех исследованных вулканитах . Представлен большей частью изометричными зернами с тенденцией к идиоморфизму (рис. 11, а,б). Некоторые зерна характеризуются микрозональностью, обусловленной линзо-прожилковидными и даже кольцевыми зонками сильного обогащения железом (рис. 11, в,г).

По составу (табл. 5) этот минерал во всех породах отвечает магнезиальному гортонолиту , варьирующемуся в пределах Fo56‒84 с полной эмпирической формулой для тразиандезибазальтов и андезибазальтов ‒ (Mg0.77‒1.41Fe0.45‒1.07Mn0‒0.02Ca0‒0.08Al0‒0.05)1.96‒2.06 [SiO4],

‒ (Mg 0.88‒

1.56 Fe 0.59‒0.95 Mn 0‒0.02 Ca 0‒0.03 Al 0‒0.11 ) 1.99‒2.06 [SiO 4 ]. Это подтверждается и параметрами

,

( ): a o = 0.477 ± 0.0003; b o = 1.026 ± 0.003; c o = 0.595 ± 0.003.

Ti, Al, Mn, Ca. ,

.

Наибольший интерес в этой связи

,

40 мкм

РОБ

2 мкм

Ол

2 мкм

100 мкм

100 мкм

Рис. 11. Кристалло-зернистые индивиды оливина (Ол) в стеклофазе (Ст): а, б - однородные по составу; в, г - микронеоднородные по соста-у; -~з - с включениями амфибола (РОб), диопсида (Дпс), магнетита (Мг) и в ассоциации с магнетитовыми дендритами распада (ДМг). СЭМ-изображения в режимах упругоотраженных (а-д, ж, з) и вторичных (е) электронов

обнаруживающий очень сильную обратную связь с содержанием форстеритового минала (r = ‒0.65…‒0.80).

свидетельствует о примеси в оливине

, очередь указывает на повышенные давления (Finnerty, Boyd, 1978; Churikova et al., 2015).

, , -

, ..

.

Таблица 5. Химический состав (мае. %) оливина в эффузивах (1) и бомбе трахиандезибазальта (2)

|

Породы |

Статистики |

SiO 2 |

TiO 2 |

Al 2 O 3 |

Fe 2 O 3 |

MnO |

MgO |

CaO |

K 2 O |

|

1 |

Размах колебаний |

32.55‒38.08 |

. |

0‒2.83 |

0‒44.30 |

0‒0.90 |

16.82‒39.54 |

0‒1.26 |

. |

|

Среднее |

36.52 |

0.85 |

27.72 |

0.45 |

32.92 |

0.26 |

|||

|

СКО |

1.38 |

0.80 |

9.04 |

0.24 |

5.29 |

0.29 |

|||

|

2 |

Размах колебаний |

32.59‒36.72 |

0‒2.7 |

0‒3.21 |

28.42‒41.48 |

0‒0.79 |

19.04‒33.43 |

0‒1.06 |

0‒0.67 |

|

Среднее |

35.91 |

0.35 |

1.24 |

29.64 |

0.57 |

31.50 |

0.43 |

0.06 |

|

|

СКО |

1.95 |

0.92 |

1.06 |

7.94 |

0.25 |

6.83 |

0.33 |

0.18 |

В срастаниях с оливином установлены ,

( . 11,‒ ).

( . %) SiO 2

51.60‒55.10, TiO2 0‒2.27, Al2O3 16.34‒28.44, Fe2O3 1.09‒9.16, MgO 0‒2.62, CaO 7.79‒ 11.11, Na2O 3.03‒6.22, K2O 0.96‒4.15.-

- хиометричным диопсидом и магнезиальным .-

-

,

.

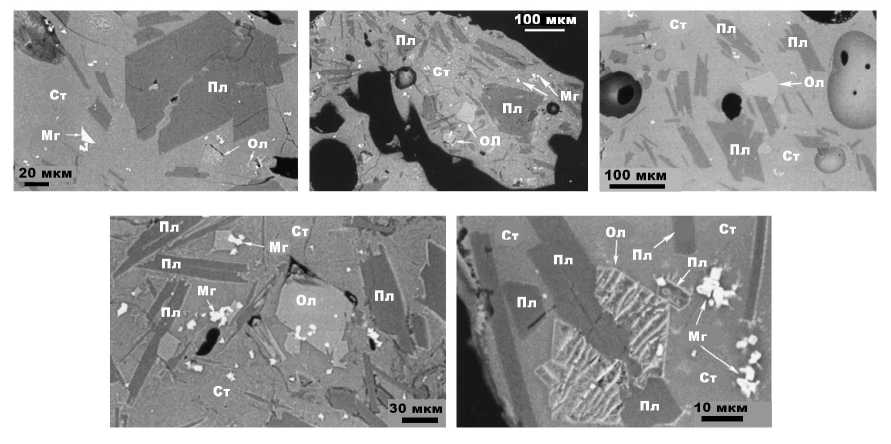

Плагиоклазы слагают большинство

. ,

0.2‒0.31 .5 , распределенные по стеклофазному матриксу ( . 12).

, плагиоклазы всегда выглядят более

.

По составу плагиоклазы варьируются от

, практически примесью

постоянной минальной

( .6):

трахиандезибазальты и трахибазальты

‒

An87±9 Ab9±10 Ort4±2;-

‒ An73±8 Ab21±11Ort18±10.-

-

, ,,

,,

(r = ‒0.48…‒

0.99),,

, (r = 0.33).

В бомбе трахиандезибазальта выявляется

-

.

(r = ‒0.60),

(r = ‒0.51).

Рис. 12. Микролиты плагиоклаза (Пл), оливина (Ол) и магнетита (Мг) в матриксе вулканического стекла (Ст). СЭМ-изображения в режиме упруго-отраженных электронов

Таблица 6. Химический состава (мае. %) плагиоклазов

|

Породы |

Статистики |

SiO2 |

TiO2 |

Al2O3 |

Fe2O3 |

CaO |

Na2O |

K2O |

|

Эффузивы |

Среднее |

53.31 |

. |

31.12 |

1.32 |

12.81 |

0.81 |

0.53 |

|

СКО |

1.42 |

0.50 |

0.23 |

0.86 |

0.99 |

0.15 |

||

|

- |

Среднее |

53.97 |

0.64 |

27.16 |

4.35 |

10.99 |

1.35 |

1.26 |

|

- |

СКО |

1.79 |

1.13 |

6.19 |

4.93 |

1.80 |

0.63 |

1.09 |

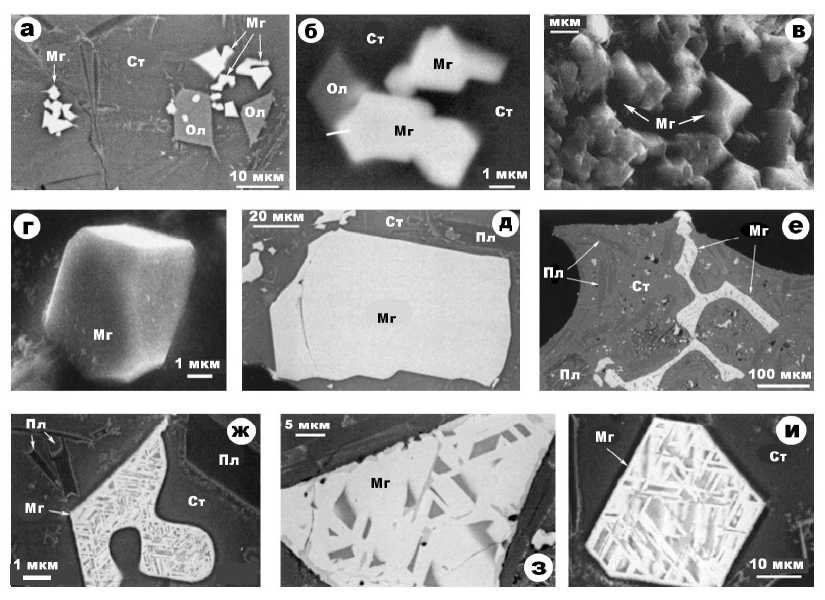

Шпинелиды наблюдаются в стеклофазе в

, вкрапленности кристаллозернистых форм и

( . 13).-

-

-

.

.-

,,

-

. -

,-

,

.-

2‒100,

30 .- щиеся субиндивиды распада большей частью (

-

3.8 ± 2.9),

500 × 300 10 × 2.

По составу шпинелиды изменяются в . -‒ -

.-

-

-,

, -

13 (-

):-

, , ,-

, ,-

, , ,-

, , ,-

, NiAl2O4 (. 7).

,-

(

-

10 . %) .-

- новидностей по исследуемым толбачинским 0.84 Mn 0.01‒0.02 )(Fe 1.49‒1.54 Al 0.15‒0.18 Ti 0.28‒0.3 ) 2 O 4 , герцинито - ульвитовой (Mg 0.08 Fe 0.9 Mn 0.02 )

.

Рис. 13 . Кристалла - зернистые формы магнетита в трахиандезибазальтах (a‒c), трахибазальтах (e‒h) и бомбе трахиандезибазальта (i‒l)): а , б ‒ микроагрегации зерен шпинелидов ( Мг ) в срастании с оливином ( Ол ) в стеклофазе ; в , г ‒ идиоморфные кристалл ; д ‒ ксеноморфные выделения : ‒ и ‒ зерна магнетита с пластинчатыми структурами распада ( субиндивиды распада ‒ ильменит ). СЭМ - упруго - отраженных электронов SEM images, backscattered electron

Трахиандезибазальты характеризуются фазово -гомогенными зернами ульвитовой (Fe0.98Mn0.02)(Fe1.61Al0.06Ti0.33)2O4, магнезио-феррито-ульвитовой (Mg0.14‒0.2Fe0.79‒

(Fe 1.39 Al 0.34 Ti 0.27 ) 2 O 4 , магнезиоферритовой

(Mg 0.15 Fe 6.78 Cu 0.05 Mn 0.02 )(Fe 1.96 Al 0.04 ) 2 O 4 раз - новидностей магнетита ; магнетито - ульвитовой (Mg 0.29‒0.35 Fe 0.64‒0.69 Mn 0.01‒

0.02)(Fe1.38‒1.39 Al0.24‒0.28Cr0.06‒0.09Ti0.27‒0.28)2O4, купрошпинеле-магнетитовой (Mg0.39‒

0.52Fe0.31‒0.33Cu0.16‒0.26Mn0.01‒0.02)(Fe1.89‒ 1.95Al0.03‒0.04Ti0.02‒0.07)2O4, магнетито- купрошпинелевой (Mg0.51‒0.59Fe0.13‒0.19Cu0.25‒ 0.28Mn0.01‒0.03)(Fe1.94‒1.99Al0.01‒0.05Ti0.01‒02)2O4 разновидностей магнезиоферрита; магнети-ТО-магнезиоферритовой (Mg0.31Fe0.67Mn0.02)(Fe1.47Al0.19Ti0.34)2O4 разно -видностью улъвита; магнезиоферрито- магнетитовой (Mg0.23Fe0.39Cu0.36Mn0.02)8(Fe1.91 Al006Ti0.03)2O4 разновидностью купрошпинели.

В трахибазальтах установлены ульвито-вая (Fe 0.69‒0.98 Mg 0‒0.31 Mn 0‒0.04 )(Fe 1.28‒1.65 Al 0‒

0.31Ti0.2‒0.35Cr0‒0.13V0‒0.13)2O4, шпинеле- ульвитовая (Fe0.7‒0.81Mg0‒0.31Mn0‒0.02)(Fe1.22‒1.41 Al09.27‒0.37Ti0.22‒0.350Cr0‒0.12V0‒0.14)2O4, герцини-ТО -ульвитовая (Fe0.75Mn0.25)(Fe1.3Al0.29Ti0.27 Cr0.12V0.02)16O32 и ульвито -герцинитовая (Fe0.96Mn0.04)(Fe1.47Al0.31Ti0.2V0.0.02)2O4 разно-видности магнетита; герцинито- магнетитовая (Fe0.95Mn0.05)(Fe1.05Al0.45Ti0.42Cr0.0.05 V0.03)2O4 разновидность улъвита.

Бомба трахиандезибазальта содержит уль - БИТОВУЮ (Fe 0.75‒1 Mg 0‒25 Mn 0‒0.02 )(Fe 1.43‒

-

1. 54Al0.13‒0.2Ti0.18‒0.35Cr0‒0.0.12V0.2‒0.3)2O4, магне-зиоферрито-ульвитовую (Fe0.7‒0.79Mg0.21‒ 0.3Mn0‒0.02)(Fe1.39‒1.51Al0.15‒0.25Ti0.28‒0.34Cr0‒ 0.05V0‒0.21)2O4, магнохромито-ульвитовую (Fe0.66Mg0.18Ni0.12Mn0.04)(Fe1.44Al0.34Ti0.18Cr0.04) 2O4, ульвито-магнезиоферритовую (Fe0.76

Mg 0.21 Mn 0.0.03 ) (Fe 1.8 Al 0.05 Ti 0.16 ) 2 O 4 разновид - ности магнетита ; ульвито-магнетитовую (Fe 0.6 Mg 0.4 ) (Fe 1.57 Al 0.14 Ti 0.27 V 0.02 ) 2 O 32 разно - видность магнезиоферрита ; шпинелевую (Fe 0.86 Mg 0.14 ) (Fe 0.9 Al 0.23 Ti 0.87 ) 2 O 4 разновид - ность улъвита .

Таблица 7. Химический (мае. %) и минальный (мол. %) состав шпинелидных твердых растворов

|

, миналы |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

||||||

|

Среднее |

СКО |

Среднее |

СКО |

Среднее |

СКО |

Среднее |

СКО |

C |

СКО |

Среднее |

СКО |

|

|

Fe2O3 |

80.44 |

4.91 |

80.53 |

5.03 |

43.05 |

7.46 |

78.28 |

5.21 |

88.44 |

6.87 |

72.19 |

1.12 |

|

FeO |

. |

0.36 |

0.82 |

0.38 |

1.11 |

|||||||

|

Al2O3 |

2.75 |

2.35 |

4.26 |

2.33 |

29.24 |

6.64 |

4.05 |

1.01 |

0.95 |

0.58 |

1.58 |

0.55 |

|

Cr2O3 |

0.35 |

0.92 |

1.71 |

1.83 |

6.92 |

1.31 |

1.24 |

2.20 |

0.09 |

0.19 |

. |

|

|

TiO2 |

5.63 |

5.25 |

9.49 |

1.74 |

3.12 |

4.02 |

11.15 |

5.28 |

6.41 |

3.86 |

0.41 |

0.31 |

|

SiO2 |

. |

. |

0.13 |

0.31 |

. |

. |

||||||

|

V2O5 |

« |

0.78 |

0.30 |

. |

0.81 |

0.46 |

0.02 |

0.03 |

. |

|||

|

CuO |

4.74 |

5.79 |

. |

« |

. |

0.59 |

0.58 |

10.24 |

3.7 |

|||

|

NiO |

. |

« |

0.14 |

0.34 |

0.25 |

0.94 |

. |

|||||

|

ZnO |

« |

« |

0.17 |

0.42 |

. |

0.04 |

0.04 |

0.37 |

0.26 |

|||

|

MnO |

0.56 |

0.12 |

0.22 |

0.45 |

1.48 |

0.49 |

0.23 |

0.38 |

0.55 |

0.34 |

2.2 |

0.37 |

|

MgO |

5.48 |

3.31 |

2.56 |

1.65 |

15.39 |

3.41 |

3.85 |

1.45 |

2.22 |

1.48 |

12.21 |

2.26 |

|

Магнетит |

33.98 |

18.81 |

53.69 |

10.93 |

16.50 |

5.90 |

46.08 |

14.79 |

63.05 |

22.1 |

2.9 |

7.63 |

|

Магнезиоферрит MgFe2O4 |

28.19 |

19.31 |

2.52 |

3.74 |

6.3 |

8.3 |

3.87 |

6.32 |

11.75 |

8.7 |

61.42 |

12.33 |

|

Купрошпинель CuFe2O4 |

13.19 |

16.16 |

Нет |

Нет |

Нет |

2.65 |

4.88 |

26.97 |

9.68 |

|||

|

MnFe2O4 |

2.32 |

7.98 |

0.35 |

1.09 |

« |

0.03 |

0.14 |

0.25 |

0.79 |

4.0 |

2.18 |

|

|

NiFe2O4 |

Нет |

Нет |

« |

0.24 |

1.03 |

Нет |

||||||

|

Герцинит FeAl2O4 |

4.38 |

5.01 |

3.13 |

5.85 |

3.0 |

7.3 |

0.34 |

1.49 |

« |

|||

|

Галаксит MnAl2O4 |

1.50 |

0.66 |

0.65 |

1.14 |

3.3 |

1.2 |

1.42 |

2.45 |

1.8 |

1.2 |

2.5 |

1.51 |

|

Шпинель MgAl2O4 |

Нет |

4.15 |

5.27 |

39.1 |

11.1 |

7.05 |

4.0 |

0.68 |

0.85 |

Нет |

||

|

NiAl2O4 |

« |

Нет |

0.2 |

0.4 |

0.50 |

1.76 |

Нет |

|||||

|

ZnAl2O4 |

« |

« |

0.3 |

0.8 |

Нет |

Нет |

0.77 |

0.88 |

||||

|

FeCr2O4 |

0.56 |

1.33 |

0.45 |

1.53 |

11.7 |

15.1 |

0.50 |

1.55 |

Нет |

|||

|

Магнохромит MgCr2O4 |

Нет |

2.85 |

3.38 |

12.5 |

4.2 |

1.32 |

2.80 |

0.08 |

0.24 |

Нет |

||

|

Fe2TiO4 |

15.89 |

14.69 |

27.67 |

7.07 |

7.2 |

10.5 |

31.44 |

14.85 |

19.9 |

12.15 |

1.32 |

0.79 |

|

Кулсонит FeV2O4 |

Нет |

1.60 |

1.79 |

Нет |

1.03 |

0.55 |

Нет |

|||||

|

Франклинит ZnFe2O4 |

Нет |

Нет |

0.1 |

0.4 |

||||||||

. 1 ‒ ; 2, 3 ‒ , -

; 4 ‒ ; 5, 6 ‒ ( )

, - - (Sharygin et al., 2018)

Обобщение полученных данных приводит к выводу о близком сходстве исследованных эффузивов по минальному составу ранней

.-

,

( ,),

-

( ,-

) .-

- ворить о кристаллизации шпинелидов в

, -

.

- ных твердых растворов представляют собой

,-

-

-50 ( ,,

2014; , , 2018).

этих эффузивов тоже были выявлены (Sharygin et al., 2018)-

‒ ,-

- ,-

- , 0.47Fe0‒0.28Mn0.02‒0.09Zn0‒0.03)(Fe1.8‒1.95Al0‒0.11Ti0‒0.04)2O4 по минальному составу подразделяет-ся на шесть минальных разновидностей (в последовательности увеличения частоты встречаемости): купрошпинеле-магнези- оферритовую, купрошпинеле-магнетито- магнезиоферритовую, магнетито-магнези- оферритовую, магнетито -магнезиоферрито-купрошпинелевую магнезиоферрито-купро -шпинелевую и магнезиоферритовую. Оче-ВИДНО , что в этой генерации шпинелидов преобладают промежуточные по плотности миналы, указывающие на образование мине-ралов в относительно глубинных условиях. Для поздней генерации лавопещерных шпи-нелидов с эмпирической формулой (Fe0.69‒ 0.98Mg0.01‒0.26 Cu0‒0.07Mn0‒0.05)(Fe1.49‒1.95Ti0.03‒ 0.38Al0.01‒0.13Cr0‒0.02)2O4 свойственна другая последовательность минальных разновидно-стей : -ульвито-магнети- товая, магнезиоферрито-магнетито-ульви- товая, ульвито-магнетитовая и магнетитовая. В этой генерации, как видно, резко преобла-дают неплотные миналы (магнетит). Прове-денный анализ показал, что в рамках эффу-зивной фации ТТИ-50 при общем сходстве состава шпинелидов полное их совпадение по минальным разновидностям не превыша-ет 30%. Следовательно , изученные вулкани-ТЫ , включая и лавовопещерные, по шпине -лидам не являются тождественными. Осо-бенно в части ранней генерации . Для каждой из исследованных пород выявляются свои собственные множества типоморфных раз-новидностей ранних шпинелидов . Так, для трахиандезибазалътов таковыми являются магнезиоферрито-ульвито -магнетитовая, магнетито-ульвито-магнезиоферритовая, купрошпинеле-магнетито-магнези-оферритовая, магнетито-купрошпинеле-магнезиоферритовая, магнетито-магне-зиоферрито-ульвитовая и магнезиоферрито-магнетито-купрошпинелевая разновидности . К типоморфным для трахибазальтов отно-сятся шпинеле-ульвито -магнетитовая, ульви-то-герцините-магнетитовая и герцинито-магнетито-ульвитовая разновидности . Бомба трахиандезибазалъта. отличается присут-ствием магнохромито-ульвито-магнетитовой, ульвито-магнезиоферрито-магнетитовой, ульвито-магнетито-магнезиоферритовой и шпинеле-ульвитовой разновидностей.0.16Mn0‒0.01)(Ti0.66‒0.77Fe0.12‒0.23Al0.05‒0.09Cr0.02‒ 0.03V0‒0.03)O3. В бомбе трахиандезитобазальта в качестве субиндивидов распада выявлены гейкилитовая (Fe0.66Mg0.32 Mn0.02)(Fe0.19Al0.37 Ti0.34 Cr0.08V0.02)O3 и гейкилито-ильменитовая (Fe0.79Mg0.21)(Fe0.21Al0.26Ti0.42Cr0.10V0.02)2.01O4 разновидности гематита. Судя по составу этих фаз, факторами распада первичных шпинелидных растворов послужили избы-точные содержания магния, алюминия, хро -ма и титана. Среди сульфидов наибольший интерес представляют очень необычные дендритовидные вершинно-реберные ске-летные формы (рис. 14, a‒в). Состав этих минералов варьируется в диапазоне Cu1.7S‒ Cu1.32S, что соответствует джириту- спионкопиту . Из сульфатов обнаружен гипс. Металлические фазы имеют широкое рас-пространение, образуя микрозернистые при-мазки на стенках пустот и отдельные зерна в микротрещинах (рис. 14, г‒е). Они представ-лены самородным железом состава Fe0.93‒ 0.95Si0.04‒0.06(Cu,Mn,Cr)0.01‒0.02 или Fe75Sn4

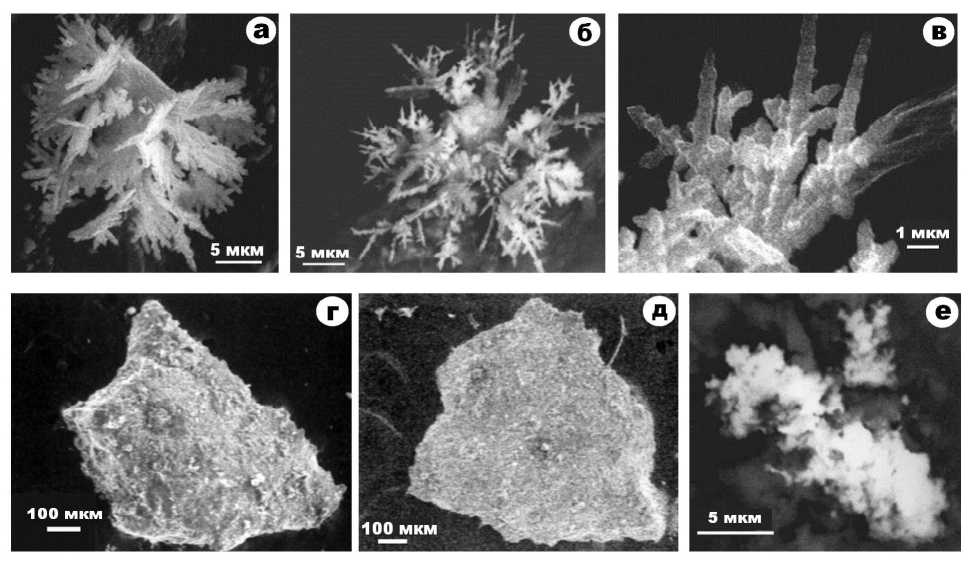

‒,

.-

(Mg 0.34‒0.89 Cu 0.01‒

К акцессорным и микроразмерным мине-ралам в исследуемых эффузивах отнесены железо-титановые оксиды, сульфиды, суль-фаты и самородно-металлические фазы.В трахиандезибазальтах и трахибазальтах в магнетитовых зернах с пластинчатыми структурами распада установлен гейкилито-гемоильменит состава (Fe0.84‒0.93Mg0.07‒

(Cu,Mn,Cr) и медью состава Cu0.8‒0.89Sn0.10‒ 0.18Fe0.01‒0.02 или Cu7‒10(Sn0.9‒1.8Fe0.1‒0.2)1‒2. Кроме этого, в вулканитах ТТИ-50

А.Г. Симакиным с коллегами выявлены са-мородный никель, золото-платиновый сплав состава Au0.8Pt0.2 и фторид никеля NiF2 (Simakin et al., 2015).

Выводы

Результаты исследований эффузивов ТТИ-50 приводят к выводу о двухфазности этого извержения. Оно, вероятно , началось фазой эрупции высококалиевых, низкомаг-незиальных, но относительно высокотитани-стых и высокоглиноземистых трахиандези-базальтов, сменившейся кратковременной фазой менее щелочных, но достаточно высо-кокалиевых трахибазальтов .

Рис. 14. Сульфиды группы халькозина (а, б), самородное железо (г, д) и бронза (е) из эффузивов ТТИ-50. Сэм-изображения в режиме упруго-отраженных электронов

-

( ,)

-

-50 ‒-

- ,,

,-

.

свойствам исследованные породы больше

-

, ,-

(‒

- «»)

- .-

,,

.

По признаку везикулярности эффузивы -50-

: , ,-

,-

-,-

-

. 80‒90%-

,-

-

(-

17.5%)

(13.8%) (12.5%)

(10%).

,

.

Fo 56‒84 .

Плагиоклазы варьируются от битовнита

An 87±9 Ab 9±10 Ort 4±2

An 73±8 Ab 21±11 Ort 18±10 . -

,,

.

:

‒-

-

-- ,-

-,-

- - ,-

-

- ,-

--

- то-магнетито-купрошпинели; для трахибазальтов — шпинеле-ульвито-магнетиты, уль

---

- магнетито -ульвиты; для бомбы трахи-

- ‒ --

- , --

- , ---

-.

-

- ралам в исследованных эффузивах отнесены

- ,-

- .-

-

- товых зернах с пластинчатыми структурами распада установлен гейкилито-гемоильменит состава (Fe0.84‒0.93Mg0.07‒0.16Mn0‒0.01)(Ti0.66‒ 0.77Fe0.12‒0.23 Al0.05‒0.09Cr0.02‒0.03V0‒0.03)O3. В бомбе трахиандезитобазальта в качестве субиндивидов распада выявлены гейкилито-вая (Fe0.66Mg0.32 Mn0.02)(Fe0.19Al0.37Ti0.34Cr0.08 V0.02)O3 и гейкилито-ильменитовая

(Fe 0.79 Mg 0.21 )(Fe 0.21 Al 0.26 Ti 0.42 Cr 0.10 V 0.02 ) 2.01 O 4 разновидности гематита. Сульфиды пред-ставлены минералами группы халькозина ‒ Cu 1.7 S‒Cu 1.32 S, что соответствует джириту - спионкопиту . Из металлических фаз обнару-жены самородное железо состава Fe 75 Sn 4 (Cu, Mn, Cr) и самородная медь состава Cu 7‒ 10 (Sn 0.9‒1.8 Fe 0.1‒0.2 ) 1‒2 .

Таким образом, полученные результаты приводят к заключению о том, что эффузивы ТТИ-50 в целом характеризуются комплек-сом специфичных петрологических, геохи-мических и минералого-геохимических свойств, что может иметь отношение к фе-номену алмазопродуктивности последнего извержения Толбачика.

Список литературы Пузыристые лавы алмазопродуктивного Толбачинского трещинного извержения 2012-2013 гг. (ТТИ-50, Камчатка)

- Белоусов А.Б., Белоусова М.Г. Горячие лавовые пещеры вулкана Толбачик и их необычные минеральные образования // Вестник ДВО РАН. 2014. № 5. С. 148-150. EDN: TNDOIH

- Блох Ю.И., Бондаренко В.И., Долгаль А.С., Новикова П.Н., Петрова В.В., Полиенко О.В., Рашидов В.А., Трусов А.А. Вулканический массив Райкоке (Курильская островная дуга) // Вулканология и сейсмология. 2021. № 4. С. 61-80. EDN: FYYVRP

- Большое трещинное Толбачинское извержение (1975-1976 гг., Камчатка). Москва: Наука. 1984. 637 с.

- Волынец А.О., Мельников Д.В., Грибоедова И.Г. Вещественные состав вулканических пород Толбачинского трещинного извержения 2012-2013 гг. // Толбачинское трещинное извержение 2012-2013 гг. (ТТИ-50). Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2017. С. 175-216.

- Волынец А.О., Мельников Д.В., Якушев А.И. Первые данные о составе продуктов Трещинного Толбачинского извержения им. 50-летия ИВиС (Камчатка) // Доклады АН. 2013. Т. 452. № 3. С.303-307. EDN: RBUVIR