Рабочие органы для подрезания и подъёма почвы почвообрабатывающей рыхлительно-сепарирующей машины

Автор: Сыромятников Юрий Николаевич

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование

Статья в выпуске: 3 (43), 2018 года.

Бесплатный доступ

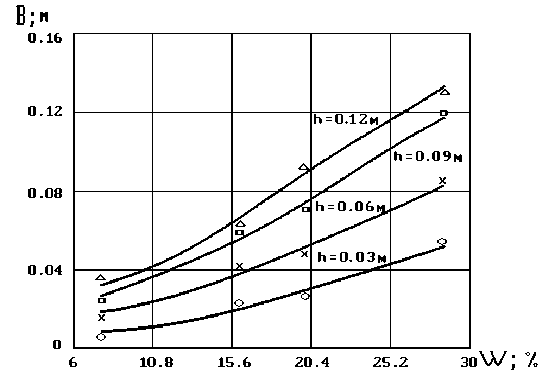

Предметом исследования является процесс функционирования дисковых рабочих органов и лемеха почвообрабатывающей рыхлительно-сепарирующей машины, которые осуществляют подъём почвы. При перемещении лемеха на малых глубинах (0,03-0,12 м) движение почвы по нему затруднено из-за почвенного валка, образующегося перед лемехом. Почва при этом вспушивается и рассыпается в стороны, не обеспечивая должного подпора, необходимого для перемещения её к рыхлительно-сепарирующему устройству. Для того чтобы почва не сгружалась и не рассыпалась в стороны, с обеих сторон лемеха установлены пассивные вращающиеся диски. Объектом исследования являются дисковые элементы подъемно-подрезающего устройства, которые позволяют существенно повысить эффективность технологического процесса движения почвы по лемеху при одновременном снижении удельной энергоемкости процесса. Исходная информация для обоснования исследования получена путем анализа литературных источников. Определено, что увеличение радиуса параллельно расположенных свободно вращающихся плоских дисков с 0,175 до 0,270 м приводит к повышению толщины слоя почвы на лемехе не более чем на 17%. С увеличением кинематического параметра вращения дисков от 0 до 0,6 сгруживание почвы на лемехе снижается в 2,73 раза, с 0,6 до 1,0 - в 1,25 раз и с 1,0 до 1,2 - в 1,04 раза. Экспериментально доказано, что наибольшее влияние на предельное расстояние между дисками, при котором подъем пласта почвы лемехом осуществляется без заклинивания между ними, оказывает влажность почвы. Актуальность состоит в том, что одновременное использование пассивных дисковых рабочих органов вместе с лемехом позволит усовершенствовать методы предпосевной обработки почвы для улучшения ее агротехнических качеств.

Рыхлительно-сепарирующая машина, рабочие органы, лемех, предельное расстояние, влажность почвы, эффективность, направляющие диски, сгруживание почвы, радиус

Короткий адрес: https://sciup.org/140234277

IDR: 140234277 | УДК: 631.31

Текст научной статьи Рабочие органы для подрезания и подъёма почвы почвообрабатывающей рыхлительно-сепарирующей машины

Введение. Проблемы снижения негативного влияния способов механизированной обработки почвы и затрат энергии на ее проведение возникли в первой половине прошлого столетия и являются актуальными по мере увеличения интенсификации производства и массы сельскохозяйственной техники. Современные мировые тенденции на получение экологически чистой продукции требуют хотя бы частичного отказа от химических средств борьбы с сорными растениями. Рабочие органы почвообрабатывающих машин не обеспечивают рационального воздействия на почву с точки зрения агрономической науки и эколого-экономических требований. Поэтому для усовершенствования процессов обработки почвы необходим комплексный подход к вопросам уменьшения разрушения рабочими органами машин и орудий структуры почвы и разработки технологических процессов, обеспечивающих оптимизацию ее агрофизических свойств и совершенствование технологий выращивания сельскохозяйственных культур с целью снижения затрат энергии на единицу полученной продукции. Поверхностная обработка почвы проводится с целью крошения пласта ее верхнего слоя, измельчения пожнивных остатков, уничтожения сорных растений и выравнивания поверхности поля [1, 2].

В почве при обработке традиционными почвообрабатывающими орудиями и машинами развивается сложное напряженное состояние от совместного действия деформаций сжатия, растяжения и сдвига. При этом превалирующи- ми являются деформация сжатия и сдвига. Поскольку почвы относятся к анизотропным материалам с прочностью при растяжении значительно меньшей, чем прочность при сжатии, целесообразно применять рабочие органы, отрывающие почву от массива.

Секция почвообрабатывающей рыхли-тельно-сепарирующей машины, оснащенная плоскими свободновращающимися дисковыми рабочими органами [3, 4], была предложена в качестве альтернативы существующим конструкциям с целью повышения эффективности технологического процесса движения почвы по лемеху при одновременном снижении удельной энергоемкости процесса.

Исследованием процессов взаимодействия рабочих органов с почвой занимались многие ученые: В.П. Горячкин, П.М. Василенко, Т.М. Синеоков, В.И. Ветохин, Ф.М. Конарев, В.Ф. Пащенко и др.

На основании проведенных исследований [5–10] разработаны пути совершенствования технологических процессов обработки почвы, снижения энергоемкости и сохранения её плодородия.

В.Ф. Пащенко в своих исследованиях обосновал профили почвообрабатывающих рабочих органов машины для создания рациональных агрофизических свойств почвы. Было получено уравнение для определения рационального угла подъема почвы в зависимости от ее свойств, которые определяются углом трения почвы о металл [10].

Как следует из обзора работ, в силу отсутствия общей теории взаимодействия пассивных дисковых рабочих органов с почвой, многие вопросы, связанные с их функционированием, не получили должного решения.

Цель статьи – провести анализ процесса взаимодействия плоского диска с почвой, перемещающейся по лемеху, определить расстояние между направляющими параллельно расположенными пассивными дисками, при котором подъем пласта почвы лемехом осуществляется без заклинивания между ними.

Материалы и методы. При движении машины [3] плоские свободновращающиеся диски способствуют отрыву почвы, поджатой между ними, от массива, и далее движению ее по лемеху. Одновременно стрельчатая лапа обеспечивает их заглубление, подъем слоя почвы, которая поднимаясь, частично крошится, образуя почвенное ядро перед лемехом, и движется, попадая на сепарирующую решетку. Также направляющие диски ограничивают сгру-живание почвы с лемеха на стороны.

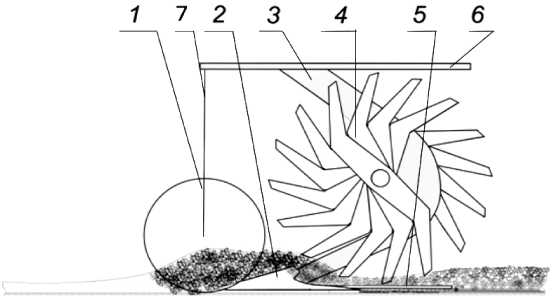

1 – направляющий плоский диск; 2 – лемех; 3 – стойка; 4 – роторный рабочий орган;

5 – сепарирующая решетка; 6 – рама; 7 – кронштейн Рисунок 1 – Принципиальная схема машины

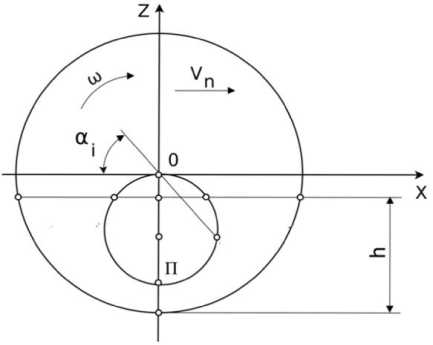

Полагаем, что боковая поверхность дис- щает их. В таком случае уравнения движения ков взаимодействует с перемещающимися под частицы относительно диска имеют вид: действием лемеха частицами почвы и не сме- х = (Acosa. -u/jcos^yt z. = (Acosa. - p/^sinwt ■ где Ri – расстояние от оси вращения диска до рассматриваемой i-ой точки;

α i – угол, характеризующий расположение частицы на глубине, h ;

п – проекция относительной скорости движения почвы по лемеху на направление движения машины;

t – время движения;

t – угол поворота дисков.

Направление силы трения частицы почвы о диск совпадает с вектором ее относительной скорости, действующей по касательной к траектории движения. Последнее описывается урав-

|

нением [9]: |

A 1 |

C 1 |

|

kBk |

B 1, |

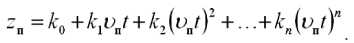

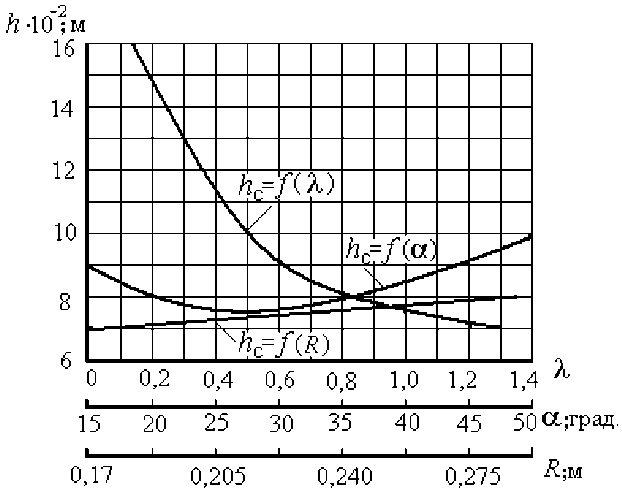

(Asina + zn)sin (A. sina +zn)cos®t, где xk, zk – текущие координаты касательной линии; Ax = z; BY= xc; C1 = z.x- zx. Тогда A R cos t z cos t+ 1i iпп + R sin z sin t; B R sin z cos t R cos t z sin t; C R cos t2R sin z2 Rsin +zcos . Полярное расстояние момента силы трения частицы почвы относительно оси вращения диска находится по формуле [9] lп 2 B2 С1 После подстановок и преобразований получим: l R cos t + R sin z R sin z cos / / R cos t z2R sin z 22 Для получения уравнения граничной линии, разделяющей зоны трения, приравняем lп к нулю. Если отсчет времени начнем с момента попадания частицы почвы на граничную линию, то уравнение (1) преобразуется к виду Ri 1пsin i zпcos i , (2) co где ω – угловая скорость плоского диска; Схема разделения зон трения на боковой поверхности плоского диска, полученная на основании уравнения (2), показана на рисунке 2. Рисунок 2 – Схема разделения зон трения на поверхности плоского диска Анализ изменения направления действия сил трения диска на движущуюся по лемеху почву показывает, что более благоприятной является зона вне граничной линии. В этой зоне угол между вектором скорости движения почвы и направлением действия на нее сил трения дисков наименьший, что создает наиболее бла- гоприятные условия для снижения сгруживания почвы на лемехе. Поэтому параметры и режим работы устройства для подъема почвы должны подбираться из условий получения наименьшей площади зоны, в которой силы трения способствуют вращению дисков. При таких условиях на основании уравнения (2) получим: п, Rh где h – глубина хода дисков. Вертикальное смещение почвы под воздействием лемеха зависит от его геометриче- ской формы, которую рассмотрим в виде полинома n-го порядка: zn = k0+ kx + k^x2+^+ knxn, где k,,k – коэффициенты, определяющие геометрический профиль лемеха. При установившемся движении почвы по лемеху будем полагать, что xпt,тогда Продифференцировав уравнение по времени с учетом принятой ранее системы отсчета (t = 0), получим zпk1 п, где k1– тангенс угла наклона касательной к кривой, описывающей профиль лемеха. В таком случае уравнение (2) можно за- писать в виде Rsin kcos , (3) i i1 i где R – кинематический параметр м вращения дисков; п – соотношение между постум пательной скоростью почвы и рабочих органов машины. Анализ уравнения (3) с точки зрения влияния сил трения направляющих дисков на почву показывает, что условия движения почвы улучшаются с уменьшением радиуса дисков и угла наклона лемеха, а также с увеличением кинематического параметра вращения дисков и сгруживания почвы на лемехе. На рисунке 3 приведены зависимости сгруживания почвы на лемехе от радиуса дисков, кинематического параметра их вращения и угла постановки лемеха. Из рисунка 3 видно, что увеличение радиуса дисков с 0,175 до 0,270 м приводит к повышению толщины слоя почвы на лемехе не более чем на 17%. С увеличением кинематического параметра вращения дисков от 0 до 0,6 сгруживание почвы на лемехе снижается в 2,73 раза, с 0,6 до 1,0 – в 1,25 раза и с 1,0 до 1,2 – в 1,04 раза. Рисунок 3 – Влияние радиуса дисков, кинематического параметра их вращения и угла постановки лемеха на величину сгруживания на нем почвы Для проведения экспериментов по определению расстояния между направляющими дисками была использована почвообрабатывающая рыхлительно-сепарирующая установка с применением пассивных дисковых рабочих органов, выполняющая процесс обработки посевного слоя почвы (рисунок 4). Расстояние, при котором начинается процесс подъёма почвы дисками, назовём предельным. Исследования по определению влияния влажности почвы и глубины хода дисков на величину предельного расстояния между ними проводились в полевых условиях с помощью одной секции установки (рисунок 5), имеющей возможность изменения расстояния между дисками. Влажность почвы определялась методом термической сушки в пятикратной повторности. Образцы почвы массой 0,03–0,04 кг укладывались в алюминиевые стаканчики, взвешивались и сушились в шкафу при температуре 105° С в течение восьми часов. После сушки образцы почвы снова взвешивались и влажность почвы определялась по формуле Wa = m^m ,ю0%, mс где mв, mс – соответственно масса влажной и сухой почвы, кг. Рисунок 4 – Почвообрабатывающая рыхлительно-сепарирующая установка с применением пассивных дисковых рабочих органов Рисунок 5 – Секция установки, имеющей возможность изменения расстояния между дисками По результатам эксперимента построен график зависимости предельного расстояния между дисками от влажности почвы и глубины их хода (рисунок 6). Видно, что с увеличением влажности почвы и глубины хода дисков предельное расстояние между ними возрастает по кривой второго порядка. Дисперсионный анализ полученных данных показал, что наибольшее влияние на предельное расстояние между дисками имеет влажность почвы – 72,1%, влияние глубины их хода составляет 19,9% и парное их взаимодействие – 7,7%. При этом среднеквадратичная ошибка опыта равнялась 0,0014 м и достоверность опыта – 99%. Рисунок 6 – Зависимость предельного расстояния между дисками от влажности почвы и глубины их хода Вывод. Расстояние между направляющими пассивными дисками, при котором подъем пласта почвы лемехом осуществляется без заклинивания между ними, в основном определяется влажностью почвы и глубиной их хода. Анализ процесса взаимодействия плоского диска с почвой, перемещающейся по лемеху, показывает, что с увеличением кинематического параметра вращения дисков и с уменьшением их радиуса условия для перемещения почвы по лемеху улучшаются.

Список литературы Рабочие органы для подрезания и подъёма почвы почвообрабатывающей рыхлительно-сепарирующей машины

- Пащенко, В.Ф. Физическая сущность процесса взаимодействия с почвой рабочего органа с гибким элементом/В.Ф. Пащенко, Ю.Н. Сыромятников, Н.С. Храмов//Сельское хозяйство. -2017. -№ 3. -С. 33-42. - URL: http://e-notabene.ru/sh/article_ 24563.html DOI: 10.7256/2453-8809.2017.3.24563

- Пащенко, В.Ф. Почвообрабатывающая приставка к зерновой сеялке в технологиях «No till»/В.Ф. Пащенко, Ю.Н. Сыромятников//Аэкономика: экономика и сельское хозяйство. -2018. -№ 3 (27). -С. 6.

- Сыромятников, Ю.Н. Повышение эффективности технологического процесса движения почвы по лемеху почвообрабатывающей рыхлительно-сепарирующей машины/Ю.Н. Сыромятников//Сельское хозяйство. -2017. -№ 1. -С. 48-55 DOI: 10.7256/2453-8809.2017.1.22037

- Сыромятников, Ю.Н. Обоснование профиля лемеха с направляющими дисками почвообрабатывающей рыхлительно-сепарирующей машины/Ю.Н. Сыромятников//Сельское хозяйство. -2017. -№ 2. -С. 18-29. URL: http://e-notabene.ru/sh/article_ 23150.html DOI: 10.7256/2453-8809.2017.2.23150

- Горячкин, В.П. Собрание сочинений/В.П. Горячкин. -Т. 1. -2-е изд. -М.: Колос, 1968. -719 с.

- Василенко, П.М. Теория движения частицы по шероховатым поверхностям сельскохозяйственных машин/П.М. Василенко. -Киев: Изд-во УАСХН, 1960. -284 с.

- Синеоков, Г.Н. Теория и расчет почвообрабатывающих машин/Г.Н. Синеоков, И.М. Панов. -М.: Машиностроение, 1977.

- Аналiз спiввiдношення тягового опору та заглиблюючої сили ґрунтообробного клину стосовно робочих органiв рiзного типу/В. Ветохiн и др.//Технiка i технологiї АПК. -2012. -№ 8. -С. 26-30.

- Канарев, Ф.М. Ротационные почвообрабатывающие машины и орудия/Ф.М. Канарев. -М.: Машиностроение, 1983. -139 с.

- Пащенко, В.Ф. Теория воздействия рабочих органов орудий на почву: монография/В.Ф. Пащенко, С.И. Корниенко, Н.П. Гусаренко. -Харьков: ХНАУ, 2013. -89 с.