Работы на памятнике Березовый Остров в 2006 году

Автор: Мыльникова Л.Н., Дураков И.А., Мжельская Т.Н., Кобелева Л.С., Савин А.Н., Сяткин В.П., Мыльников В.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XII-1, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521237

IDR: 14521237

Текст статьи Работы на памятнике Березовый Остров в 2006 году

В полевой сезон 2006 г. Тогучинским археологическим отрядом ИАЭТ СО РАН совместно с НАЭ НГПУ велись работы по исследованию памятника Березовый остров, расположенного в Мошковском районе НСО, в широкой пойме левого берега р. Оби на одноименном урочище, поросшем березовым лесом. Урочище (примерно 550 х 220 м) возвышается над окружающей ме стно стью и находится на правом берегу р. Уень, в 0,2 км от нее, в 4 км к северо-западу от с. Старо-Дуброви-но, в 3,5 км к юго-западу от с. Черный Мыс [Адамов, 2000, с. 106-110]. Сам памятник представляет собой курганную группу, обнаружен В.А. Дремовым, частично исследован в 1962, 1968, 1974, 1985, 1986 гг. Т. Н. Троицкой, А.В. Матвеевым и А.А. Адамовым.

В археологиче ской литературе памятник известен как курганный могильник Березовый Остров-1 (именно на нем велись все работы), и городище Березовый остров-2 (Березовый Мыс) [Троицкая, Молодин, Соболев, 1980, с.83]. При раскопках средневековых объектов исследователи отмечали, что погребения были впущены в слой эпохи поздней бронзы [Адамов, 2000, с. 106-107].

Целью работ 2006 г. было изучение межкурганной площади памятника и выявление поселенческого комплекса поздней бронзы. Четыре раскопа общей площадью 264 кв. м располагались в северо-восточной, юго-восточной, южной и юго-юго-западной частях памятника. Для удобства фиксации и учёта находок каждому раскопу был присвоен номер (№№ 1-06 – 4-06).

Раскоп №1-06 находился в северо-восточной части памятника, в межкурганном пространстве, включал в себя небольшую западину и невысокий холмик. Общая площадь составила 145 кв. м.

Обнаружены остатки строения. Строение №1, по-видимому, было наземным и имело подквадратную форму. По остаткам горелого дерева прослежена северо-восточная стенка и 3 столбовые ямы вдоль нее. Длина стенки 165 см.были вкопаны 3 столба, которые снаружи подпирала доска. У северо-западной стенки располагался прокал-очаг, мощнос-

Рис.1. Памятник Берёзовый Остров-1. Раскоп № 1-06. Изделия из глины.

тью 0,07 м. В заполнении ярко-красного цвета найдена челюсть животного и большой фрагмент керамики. Рядом с очагом – развалы двух сосудов, каменные точило и ударник (объект № 7). Также вокруг очага встречаются фрагменты горелого дерева. К юго-западной стенке строения примыкала яма № 4. В заполнении ямы – ко сти животного (часть из них обожженные) и фрагменты керамики. К этой же яме, по-види-мому, относится развал сосуда (объект № 3), зачищенный выше костей. В северо-восточной части раскопа находилась яма № 9, хозяйственного назначения. В заполнении – кости лошади, фрагменты керамики, кости и чешуя рыбы. Юго-западная стенка конструкции прослеживается слабо и выявлена по цветности слоя заполнения. Внутри самой конструкции найдены: скопление фрагментов керамических со судов (объекты №№ 5, 6), небольшое количество камней, ко стей и зубов животных.

По-видимому, конструкция использовалась, как временное летнее жилище. Стенки с подветренной стороны, в районе очага, были укреплены досками. Жилище сгорело, возгорание произошло в районе очага. Анализ найденной на памятнике ихтиофауны так же указывает на сезонный характер строения: судя по склеритам чешуи, вся найденная зде сь рыба выловлена в один период – в начале лета (май – июнь).

В западной части раскопа вскрыт прокал ярко-оранжевого цвета, мощностью 0,07 м. Вокруг прокала – зола.

На территории раскопа, вне конструкции найдены 2 ножевидные пластины, обломок каменного грузила, каменное точило, прокаленные камни. Керамический материал до статочно разнообразен: представлен фрагментами со судов поздней бронзы и раннего железного века.

В части раскопа выявлен объект № 2, представляющий собой скопление очень мелких фрагментов керамики ранней бронзы. Подобная

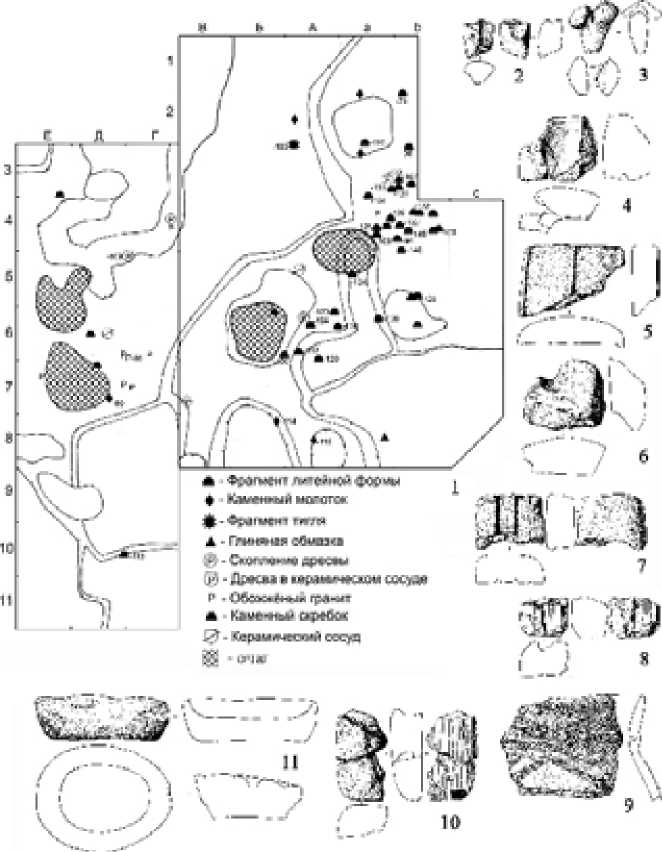

Рис.2. Памятник Берёзовый Остров-1. План участка раскопа № 4-06 и изделия из глины.

керамика зафиксирована также и в раскопе № 3-06. Стратиграфически, она залегала в нижнем слое мешанной желто-черной почвы.

Раскоп №4-06 был заложен у края юго-восточного склона увала на участке между старыми раскопами 1962 и 1974 гг. В ходе работ вскрыта площадь 67,4 кв. м. Частично выявлено строение, состоящее из двух котлованов и соединяющего их прохода в виде широкого изогнутого 452

коридора (Рис. 2, 1 ). Наиболее крупный восточный котлован уходит за пределы раскопа и, видимо, был разрушен средневековыми курганами, раскопанными в 1964 и 1985 гг. Сохранилась только небольшая часть камеры, не позволяющая реконструировать форму и размеры строения. Глубина сохранившейся части котлована колеблется от 0,17 до 0,37 м. Пол слегка понижается в сторону коридорообразного перехода ко второй камере.

Вторая камера находилась на самом краю увала, и её южная стенка оплыла вниз по склону, видимо, ещё в древности. Сохранившаяся часть имеет подпрямоугольную форму, стенки почти отвесные, глубина колеблется от 0,12 до 0,2 м.

Соединяющий обе камеры проход представляет собой короткую широкую канаву, плавно поворачивающую почти на 90°. Её ширина – 2,8 м., глубина – 0,26-0,38 м.

Описанное строение, по крайней мере, на вскрытой раскопом части имело хозяйственное назначение. Здесь выявлен бронзолитейный производственный участок, занимающий часть обеих камер и весь соединяющий их проход (Рис.2, 1 ). В него входил очаг, расположенный на материковом выступе у юго-западной стенки коридора. Высота выступа 0,2 м. южная и западная стенки почти отвесные, северо-восточная – очень пологая. Именно с этой стороны наблюдается наиболее значительная концентрация фрагментов керамики ирменской культуры и отходов бронзолитейного производства: фрагментов литейных форм, тигля, обожженной глины, обломков каменных молотков. С двух сторон к очагу примыкала длинная узкая яма шириной 0,8 -1,2 м и глубиной 0,13-0,26 м. К восточной стенке этого углубления примыкает небольшой материковый выброс, образовавшийся при рытье или, вероятнее, чистке канавы от мусора. В пользу последнего предположения говорит концентрация в выбросе мелких фрагментов литейных форм.

С бронзолитейным делом был связан и зачищенный выше описанного комплекса прокал. Он располагался над канавой, на границе восточной камеры и перехода. Видимо, производственная деятельно сть переместилась сюда после разрушения первого очага и образования значительного культурного слоя на полу жилища.

За пределами жилища, в северо-восточной части раскопа, найден ещё один производственный участок. К сожалению, его территория сильно повреждена кротовыми норами и современными ямами. Сохранились два прокала, вокруг которых замечена концентрация кусков обожженного гранита и скопления полученной из него дресвы. Зде сь же стояла емко сть (представляющая собой нижнюю часть горшка), наполненная дресвой. Вероятнее вс его, дре сва получена путём многократного сильного нагревания гранитных обломков (на них четко прослежены следы термического воздействия) и предназначалась для использования в гончарном производстве. Дресва и гранит найдены также возле плавильных горнов внутри строения, что говорит о том, что связанные с её получением операции могли проводиться на всех очагах производственного комплекса вне зависимости от их о сновного назначения.

Наиболее массовыми отходами выявленного на поселении литейного производства, являются формы (Рис. 2, 2-8, 10 ). Найдены фрагменты 27 экземпляров. К сожалению, большая часть из них сильно разрушена, рабочие камеры сохранились в единичных случаях.

Удалось восстановить формы, предназначенные для отливки двууш-кового кельта (Рис. 2. 4 ), двух широколезвийных орудий без рукоятей (Рис. 2. 5 ), вероятнее всего – серпов, трёх стерженьков или крупных шильев (Рис. 2, 7 ). Спинки форм полукруглые с признаками лепки, рабочие камеры но сят следы термиче ского воздействия. Все формы изготовлены по моделям. Найден также полукруглый в сечении сердечник для получения какого-то втульчатого орудия (Рис. 2, 3 ). Сохранилась грибовидная головка с двухсторонним литником. Разъем и стержень выровнен и обрезан по сырой формовочной массе.

Материалы выявленного комплекса указывают на специализированный характер бронзолитейного производства на данном объекте, превышающий потребности одной патриархальной семьи. Признаками такого производства является не только количе ство отходов и мощность культурного слоя, но и присутствие в комплексе кассетных форм, предназначенных для отливки сразу двух или трёх однотипных предметов.

Найденный производственный комплекс датируется формой для отливки двуушкового кельта. Сохранился отпечаток верхней части кельта с округлым ушком и проходящим по краю кельта широким валиком. Кельты такого типа широко известны. Например, подобное изделие найдено на поселении Мыльникова (Шамшин, 1989, с. 118, рис. 1, 1 ; Папин, Шамшин, 2005, рис. 10, 2 ). Формы для отливки двуушковых кельтов встречены в материалах бронзолитейных мастерских переходного и раннежелезного времени Ближние Елбаны XII, Гробница-3 (Грязнов, 1956, табл. XXIII, 1,4 ; Симонов, Ширин, 2006. с. 131, рис. 2. 2,4 ).

Литейную мастерскую Ближние Елбаны XII М.П. Грязнов связывает с рубежом бийского и березовского этапов большереченской культуры, т.е. VI-V вв. до. н.э., Т.Н.Троицкая эти же материалы датирует VIV вв. до н.э. Поселение Гробница-3 авторы отно сят к середине VI – первой половине V вв. до н.э. (Грязнов, 1956, с. 89-90; Троицкая Т.Н., Бородовский А.П., 1994, с. 9; Симонов, Ширин, 2006. с. 128).

Кельт из поселения Мыльниково датируется VIII-VII вв. до н.э. (Папин, Шамшин, 2005, с.34). Исходя из приведенных выше аналогий, а также анализа керамического материала, форму для отливки кельта из Березового острова, а, следовательно, и найденную здесь литейную мастерскую, следует считать синхронным поселению Мыльниково и датировать VIII-VII вв. до н.э.