Рациональный способ удлинения плеча у больных ахондроплазией

Автор: Новиков К.И., Дьячкова Г.В., Климов О.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2005 года.

Бесплатный доступ

Материал работы основан на результатах анализа удлинения плеча 47 больным ахондроплазией традиционным билокальным вариантом остеосинтеза и его модификацией. У пациентов произведено изучение состояния дельтовидной мышцы методами контрастной рентгенографии и компьютерной томографии, приведены данные об отдаленных функциональных результатах лечения.

Ахондроплазия, удлинение плеча, дельтовидная мышца

Короткий адрес: https://sciup.org/142120799

IDR: 142120799

Текст научной статьи Рациональный способ удлинения плеча у больных ахондроплазией

Ахондроплазия – одно из системных поражений скелета, обусловленное нарушением эн-хондрального роста длинных и коротких трубчатых костей, которое проявляется низким ростом, микромелией, диспропорцией между длиной туловища и длиной конечностей. Затруднения при самообслуживании, неудобства, возникающие в быту, при пользовании общественным транспортом, сложности при трудоустройстве приводят к снижению качества жизни больных ахондроплазией и являются основным мотивом,

МАТЕРИАЛ

В группе пациентов, которым проводили удлинение методом билокального дистракционного остеосинтеза, было 47 больных, пролеченных в РНЦ «ВТО» с 1994 по 2003 год, при лечении которых не удалось избежать ошибок и осложнений. Для сравнения результатов билокального удлинения плеча с аналогичными данными при удлинении плеча монолокальным способом мы использовали данные В.И. Калякиной, приведенные в докторской диссертации (1988 г.), где

РЕЗУЛЬТАТЫ И который заставляет прибегнуть к оперативному лечению, одним из этапов которого является удлинение плеча. Однако ортопедов долгое время останавливали отсутствие надежного аппарата, технологии удлинения, опасность повреждения нервных стволов и сосудистых образований, а также отсутствие уверенности в сохранении функции такого жизненно важного органа как рука. В РНЦ «ВТО» первые операции по удлинению плеча у больных ахондроплазией проведены в 1981 г.

И МЕТОДЫ ею проведен анализ результатов удлинения плечевой кости 127 пациентам с укорочением данного сегмента различной этиологии, в том числе и у 26 больных ахондроплазией, у 15 из которых удлинение произведено методом монолокально-го дистракционного остеосинтеза. Нами также проанализированы результаты удлинения плеча пяти больным по изложенной в данной статье модификации традиционного билокального варианта остеосинтеза.

ОБСУЖДЕНИЕ

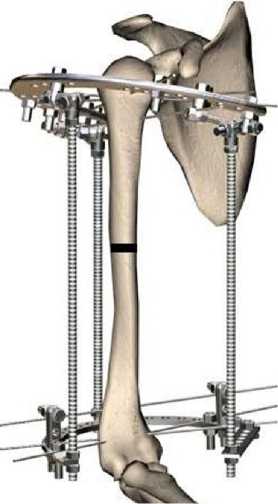

Монолокальный вариант остеосинтеза плеча для его удлинения осуществляется аппаратом, конструктивно представляющим из себя две опоры, соединенные стержнями с шарнирными устройствами (рис. 1) [5].

Рис. 1. Монолокальный вариант остеосинтеза плеча аппаратом Илизарова для его удлинения

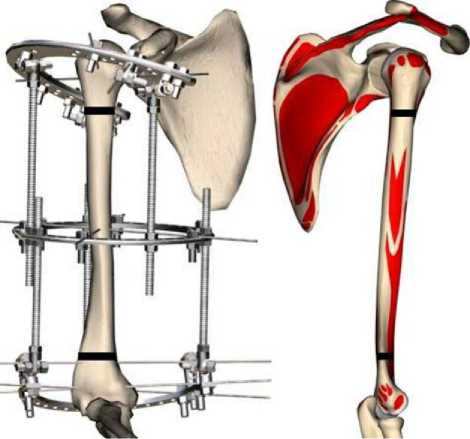

В дальнейшем, преследуя задачу снижения сроков остеосинтеза, уменьшения количества осложнений и улучшения клиникофункциональных результатов лечения при удлинении плеча у больных ахондроплазией стал применяться билокальный вариант остеосинтеза, который подразумевал наложение трех опор и осуществление двух остеотомий (рис. 2, а), при этом в половине случаев проксимальная остеотомия проходила через дельтовидную бугристость (рис. 3) [6].

а б

Рис. 2. Билокальный вариант остеосинтеза плеча аппаратом Илизарова для его удлинения (а) и схема расположения остеотомии плечевой кости (б)

Рис. 3. Проксимальная остеотомия проходит через середину дельтовидной бугристости

Таблица 1 Распределение осложнений при удлинении плеча по Илизарову у больных ахондроплазией в зависимости от вида остеосинтеза

|

Характер осложнений |

Остеосинтез |

|

|

монолокальный |

билокальный |

|

|

% |

% |

|

|

Гнойное воспаление |

10,6 |

14,3 |

|

Неврогенные |

8,3 |

10,7 |

|

Преждевременная консолидация |

0,6 |

0,0 |

|

Незавершенные остеотомии |

2,8 |

10,7 |

|

Деформации на этапе удлинения |

5,0 |

14,3 |

|

Деформации п/с аппарата |

2,2 |

7,1 |

|

Переломы п/с аппарата |

0,6 |

3,6 |

Как следует из таблицы 1, применение било-кального остеосинтеза позволило значительно сократить количество осложнений и, как показала статистическая обработка полученных данных, в процентном выражении общее время остеосинтеза сократилось на 41%.

При удлинении плеча необходимо учитывать, что физиологический рост плечевой кости в длину на 80 % осуществляется за счет проксимального эпифиза и 20 % за счет дистального [1], следовательно, и укорочение кости происходит не равномерно, а преимущественно за счет проксимального отдела. Это обстоятельство, а также данные анатомических измерений и потенциальные регенераторные возможности различных отделов сегмента диктуют необходимость удлинения плеча преимущественно за счет проксимального регенерата. Оптимальная длина дистального регенерата должна составлять 30 % от общей величины удлинения.

Эти особенности роста плечевой кости в полной мере учитывает билокальный вариант удлинения данного сегмента верхней конечно- сти, позволяя управлять перемещением точек прикрепления мышц плеча. Это особенно важно для односуставных мышц, так как удлинение двусуставных мышц при любом варианте остеосинтеза равно общему удлинению.

Особое место в процессе удлинения занимает m. deltoidea, функциональное состояние которой в значительной степени зависит от величины удлинения. Являясь в отличие от других крупных мышц плечевого сегмента односуставной, точки прикрепления дельтовидной мышцы в процессе удлинения плеча могут в значительной степени перемещаться и влиять на величину удлинения самой мышцы. В случае монолокального дистракционного остеосинтеза при выполнении остеотомии выше дельтовидной бугристости величина удлинения дельтовидной мышцы соответствует величине удлинения сегмента. При этом вероятность развития необратимых дистрофических процессов довольно высока. В случае, когда остеотомия выполняется ниже дельтовидной бугристости (рис. 4), точка прикрепления указанной мышцы остается практически на прежнем месте и после удлинения плеча работает в биомеханически невыгодных условиях, что также относится и к первому варианту остеотомии. С точки зрения рациональности и биомеханической оптимальности после удлинения дельтовидная бугристость должна, как и в норме, находиться на середине плечевой кости, что в полной мере обеспечивает билокальный вариант дистракционного остеосинтеза. С точки зрения стабильности и наличия двух остеотомий билокальный вариант остеосинтеза дает значительное, в сравнении с монолокальным, преимущество в плане коррекции имеющихся и возникших в процессе лечения деформаций, а также коррекции сгибательной установки в локтевом суставе, которая может достигать у отдельных больных до 110º. Таким образом, билокальный вариант остеосинтеза в полной мере позволяет воссоздать максимально приближенные к норме анатомические пропорции между длиной плечевой кости и мышцами [2, 3].

Однако, на наш взгляд, еще далеко не все возможности улучшения функциональных результатов лечения исчерпаны. Нами предложен способ удлинения плеча (заявка № 99118468; авторы К.И. Новиков, Г.В. Дьячкова; приоритет от 24.08.99 г.) Применение его обеспечивает снижение послеоперационных осложнений и продолжительности медицинской реабилитации пациентов.

Указанная задача решается тем, что в способе, включающем выполнение остеотомии и дозированную дистракцию выделенных фрагментов с помощью компрессионно-дистракционного аппарата, остеотомию выполняют через зону прикрепления дельтовидной мышцы с разделением ее на проксимальный и дистальный участки.

Рис. 4. Схема расположения остеотомии плечевой кости

Предложенный способ осуществляется следующим образом: после анестезии и обработки операционного поля известными приемами выполняют остеосинтез укороченного плеча. При его выполнении чрескостно перекрестно проводят фиксирующие спицы через проксимальную и дистальные трети плеча; при планировании удлинения на двух уровнях фиксирующие спицы дополнительно проводят через среднюю треть диафиза. В натянутом состоянии спицы крепят на опорах компрессионно-дистракционного аппарата, которые соединяют между собой резьбовыми стержнями с возможностью продольного дозированного перемещения. Вслед за этим через разрез кожи в проекции участка прикрепления дельтовидной мышцы осуществляют доступ к поверхности кости и выполняют ее остеотомию, при этом линия сечения остеотомии должна проходить непосредственно через зону прикрепления дельтовидной мышцы на дельтовидной бугристости, разделяя ее на две равные части: проксимальную и дистальную. Операцию завершают выполнением контрольной рентгенографии, ушиванием ран, наложением асептических повязок и стабилизацией систем аппарата.

Таким образом, благодаря разделению зоны прикрепления дельтовидной мышцы на проксимальный и дистальный отделы, в ходе дозированной дистракции происходит порционное удлинение мышцы, в результате чего все ее отделы удлиняются на разную величину, что снижает уровень естественной ретракции мышцы на дозированное растяжение. Клинически у таких больных повышена функциональная пригодность мышцы и конечности в целом. Не возникало необходимости проведения дополнительного курса физиотерапии, сокращался общий срок реабили- тации, более полно использовались адаптационные возможности мышечной ткани [4].

По достижении необходимой величины удлинения аппарат переводят в режим стабильной фиксации, которую поддерживают до пере- стройки участков сформированного костного регенерата в зрелую костную ткань. Дополнительной иммобилизации конечности после демонтажа опоры, как правило, не требуется.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Изучение состояния дельтовидной мышцы методами контрастной рентгенографии и компьютерной томографии в тех случаях, когда остеотомия выполнялась по новой методике, не выявили в ней рентгеноморфометрических изменений, свидетельствующих о наличии каких-либо дистрофических процессов как в ближайший, так и в отдаленный до 5 лет после удлине- ния плеча срок.

Изучение отдаленных функциональных результатов лечения (5 лет) также показало, что амплитуда движений в локтевом суставе увеличивается на 10-15º. Разгибание в локтевом суставе после лечения составило 174º±2,6 (исходное значение 160º±12,1), движения в локтевом суставе сохранены в полном объеме [4, 6].