Радиационно-индуцированные изменения иммунитета и их возможная роль в развитии отдаленных последствий облучения человека

Автор: Аклеев А.В., Силкина Л.А., Веремеева Г.А.

Рубрика: Отдаленные последствия

Статья в выпуске: 10, 1997 года.

Бесплатный доступ

В результате обследования жителей Южно-Уральского региона, подвергшихся хроническому комбинированному внешнему γ- и внутреннему (в основном за счёт 90Sr) облучению выявлено снижение активности преимущественно Т-звена иммунитета и естественной цитотоксичности у практически здоровых лиц и пациентов с облигатными формами предрака органов дыхания и женской половой сферы. У людей с предраковыми заболеваниями также отмечено повышение фагоцитарной активности моноцитов и нейтрофилов при сохранении их окислительно-восстановительной функции. У облучённых опухоленосителей достоверно чаще встречались иммунопатологические заболевания (в основном, инфекционный синдром). Генетически детерминированные особенности иммунитета проявлялись в форме иммунологического дисбаланса и выявлены преимущественно у носителей HLA-антигенов локуса В. Отмечено некоторое повышение частоты мутантных по Т-клеточному рецептору лимфоцитов с увеличением дозы облучения красного костного мозга. Результаты исследования позволяют предположить важную роль радиационно-индуцированного снижения противоопухолевого иммунитета в развитии отдалённых, прежде всего канцерогенных, последствий облучения.

Короткий адрес: https://sciup.org/170169764

IDR: 170169764

Текст научной статьи Радиационно-индуцированные изменения иммунитета и их возможная роль в развитии отдаленных последствий облучения человека

Urals Research Center for Radiation Medicine, Chelyabinsk

As a result of medical examinations an increased activity of mainly T-link immunity and natural cytoxicity was registered in healthy subjects and patients with obligate types of precancer of respiratory organs and female sex organs among the South Urals residents exposed to chronic combined external γ - and internal (mostly due to 90Sr) radiation. Individuals with precancerosis were found to have an increased fagocytic activity of monocytes and neutrophils which, nevertheless, retain their oxidation-reduction function. The frequency of immunologic disorders (predominantly infectious syndrome) was significantly higher among exposed tumor-carriers. Genetically-determined immunity changes were manifested by immunologic disbalance and were detected among HLA-antigen carriers of B locus. A certain increase in the frequency of TCR mutant lymphocytes with dose to RBM was noted. The results of the study are suggestive of an important role played by radiation-induced inhibition of anti-tumor immunity in the development of long-term, primarily carcinogenic, exposure effects.

В условиях крупномасштабных радиационных инцидентов население близлежащих районов, как правило, подвергается радиационному воздействию преимущественно в диапазоне малых доз, которые не приводят к развитию детерминированных эффектов. Наиболее актуальной в отдалённые сроки является проблема стохастических последствий облучения (рак, лейкоз), а её ключевым аспектом - ранняя диагностика злокачественных новообразований. Особое значение эта проблема имеет для Южно-Уральского региона, где в 50-е годы произошли три радиационных инцидента [1]. В настоящее время у части облучённого населения (жители прибрежных сёл р.Теча в пределах Челябинской области) отмечается увеличение заболеваемости и смертности от лейкозов и злокачественных новообразований [2].

В реальных условиях облучения больших контингентов населения (десятки, сотни тысяч людей), с целью оптимизации медицинского обе- спечения их, целесообразно выделять группы повышенного риска (ГПР) в отношении отдалённых последствий облучения. Формирование ГПР должно базироваться не только на дозовых оценках облучения, но и учитывать индивидуальные особенности организма (исходное состояние организма и его систем, генетическую предрасположенность к стохастическим эффектам и др.), которые во многом определяют вероятность развития отдалённых медицинских последствий.

Материалы и методы исследования

В работе представлены результаты клинико лабораторных наблюдений за лицами , подвергши мися хроническому радиационному воздействию в результате сброса ~ 3 млн Ки радиоактивных от ходов ПО " Маяк " в реку Теча в 1949-56 гг . [1, 2]. Население прибрежных сёл ( свыше 28 тыс . чело век ) подверглось комбинированному внешнему и внутреннему ( преимущественно за счёт 90Sr) Y - об лучению . С учётом характера радиационного воз действия критическим органом является красный костный мозг ( ККМ ). В первые 6 лет доза облу чения ККМ определялась Y - излучением , а позднее - внутренним облучением за счёт инкорпорирован ного 90Sr. Около 2,2 тыс . человек (8% населения прибрежных сёл р . Теча ) получили эквивалентные дозы на ККМ более 1,0 Зв . Максимальные значе ния накопленных доз ( за период с 1949 по 1993 гг .)

составили 4,0-5,0 Зв . Наибольшие мощности доз облучения ККМ отмечались в первые 6 лет и дос тигали в с . Метлино , расположенном в 7 км от мес та сброса радиоактивных отходов , 0,5-1,0 Зв / год и выше [3]. В настоящее время мощности облучения ККМ , обусловленные инкорпорацией 90Sr в костной ткани , значительно снизились и составляют 0,17,4 мЗв / год .

Группа практически здоровых людей ( табли ца 1) формировалась после клинического обсле дования в условиях стационара в соответствии с критериями Скандинавского комитета по рефе рентным величинам .

Таблица 1

Распределение обследованных лиц по возрасту и накопленной дозе облучения ККМ

|

Возраст на время обследования , лет |

Средняя эквивалентная доза и диапазон доз , сЗв |

Группа сравнения |

||

|

117,3 (70,0-177,6) |

53,7 (36,2-69,7) |

16,7 (2,9-34,7) |

||

|

31-40 |

40 |

65 |

100 |

117 |

|

41-50 |

27 |

45 |

80 |

44 |

|

51-60 |

22 |

46 |

55 |

22 |

Кроме того , изучались особенности иммуни тета у неподвергавшихся облучению практически здоровых носителей антигенов HLA - А 3, А 10, В 7, В 8, В 13, В 17, В 27, В 35, В 40 (204 человека ). Груп пы сравнения формировались по принципу " слу - чай - контроль " с учётом возраста , пола и сезона обследования . В них включались лица , не являв шиеся носителями вышеназванных HLA- антигенов .

Оценка иммунного статуса включала определение в периферической крови числа Т-лим- фоцитов, Т-хелперов, Т-киллеров/супрессоров, В-лимфоцитов, естественных киллеров (ЕК-клетки) методом непрямой иммунофлюоресценции с использованием моноклональных антител ЛТ1, ЛТ4, ЛТ8, 3F3, ЛНК16 [4]. Также использовались тесты ЕАС- и Е-розеткообразования [5]. С применением последнего оценивалось также содержание малорецепторных (мЕ-РОК), многорецепторных (мнЕ-РОК), активных (АЕ-РОК), тефиллин-резистентных (Е-РОКтр) и теофиллин-чувствительных (Е-РОКтч) субпопуляций Т-лимфоцитов. Кроме того, изучали содержание больших гранулосодержащих лимфоцитов (БГЛ), сывороточных иммуноглобулинов классов А, G, M [6], циркулирующих иммунных комплексов [7], бластную трансформацию лимфоцитов на лимфоцитарный митоген и фитогемагглютинин (РБТЛ), активность моноцитов (ФАМ, САЛМ) и нейтрофилов (ФАН, САЛН) в пересчёте на 1 литр периферической крови [8, 9]. О функциональной активности нейтрофилов судили по способности восстанавливать нитросиний тетра-золий [10].

Уровень соматических мутаций оценивался в Т - лимфоцитах с использованием анализа сос тояния Т - клеточного рецептора , основанного на принципах проточной цитометрии [11]. Ис следование проводилось в группе лиц (80 че ловек ), подвергшихся хроническому облучению вследствие сброса радиоактивных отходов в р . Теча . Кумулятивная доза облучения у этих инди видов в основном ( на 90-95%) определялась внут ренним облучением , преимущественно за счёт 90Sr.

Дозы внутреннего облучения были восстано влены на основании результатов прижизненных измерений содержания 90Sr на специализи рованном счётчике излучений человека ( СИЧ -9.1) с использованием возрастной модели метаболиз ма этого элемента у человека . Для расчёта доз внешнего Y - облучения использовали результаты замеров мощности экспозиционной дозы и оценки режимов поведения , типичных для различных воз растных групп сельских жителей ( М . М . Сауров , 1968). Работа выполнена сотрудниками биофизи ческой лаборатории УНПЦРМ ( зав . лабораторией М . О . Дёгтева ).

Результаты исследований и обсуждение

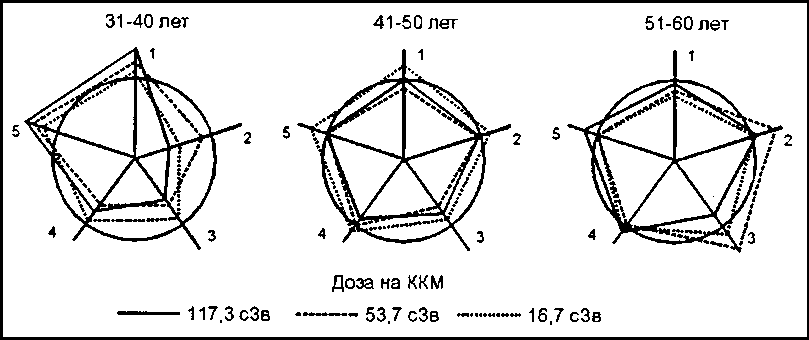

Состояние иммунитета у практически здоровых людей , подвергшихся хроническому радиационно му воздействию . Анализ состояния иммунитета в отдалённые сроки от начала облучения позволил выявить наличие изменений отдельных парамет ров преимущественно в возрастной группе 31-40 лет ( рисунок 1). Статистически значимые различия с группой сравнения наблюдались по содержанию мЕ - РОК и В - лимфоцитов при средней накоплен ной дозе в ККМ - 53,7 сЗв (36,2-69,7 сЗв ) и выше , а по уровню Е - РОКтр и БГЛ при дозе 117,3 сЗв (70,0-177,6 сЗв ). При этом в отношении большин ства измененных параметров ( содержание мЕ РОК , Е - РОКтр , В - лимфоциты ) выявлялась зави симость от дозы облучения ККМ .

Состояние иммунитета у практически здоровых лиц ( возраст 41-60 лет ), подвергшихся хро ническому радиационному воздействию , по боль шинству оцененных параметров не отличалось от адекватной по возрасту группы сравнения .

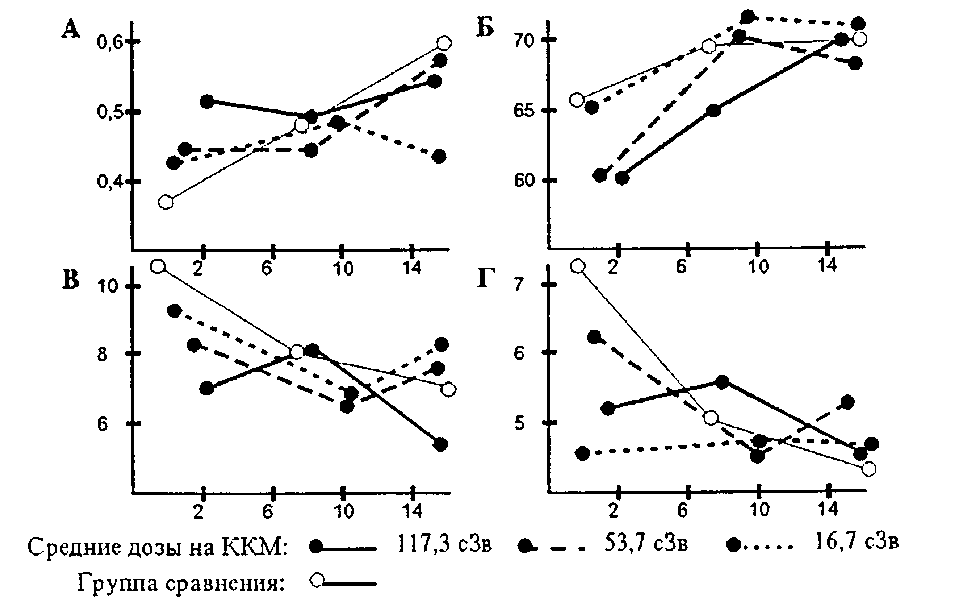

Интерес представлял анализ состояния имму нитета у лиц с одинаковыми дозами облучения ККМ , но различающихся по возрасту на время на чала облучения ( период максимального радиаци онного воздействия ). При этом выделялись группы людей , подвергшихся радиационному воздейст вию в антенатальном и раннем постнатальном периодах развития (1950-1954 г . р .), в школьном возрасте (16-18 лет на начало облучения ). Как видно из рисунка 2, наиболее выраженные изме нения иммунитета относительно групп сравнения отмечались у лиц , подвергшихся радиационному воздействию в антенатальном и раннем постната льном периодах развития .

Анализ дозовой зависимости показал , что хотя не во всех случаях отмечалась чёткая зави симость выявленных изменений иммунитета от дозы облучения ККМ , наиболее выраженные им мунологические изменения , как правило , регист рировались у лиц с максимальной дозой облуче ния ( среднее значение 117,3 сЗв ). В отдалённые сроки у них отмечалось статистически значимое ( р <0,05) увеличение числа мЕ - РОК , Е - РОКтр , сни жение количества БГЛ и В - лимфоцитов . При этом важно подчеркнуть , что численность групп риска по иммунологической недостаточности и иммуно дефициту клеточного и гуморального типов , оце ненная в соответствии с рекомендациями Все союзной проблемной комиссии " Эпидемиология иммунодефицитов " [12] среди облучённых людей соответствовала таковой в группе сравнения .

Рис . 1. Значения некоторых параметров иммунитета у лиц , различающихся по возрасту и дозе облучения , относительно группы сравнения (%).

1 - содержание мЕ - РОК ; 2 - БГЛ (%); 3 - В - лимфоциты (%); 4 - РБТЛ (%); 5 - Е - РОКтр ( х 1091/ л ). Значения параметров в группах сравнения соединены окружностью .

Рис . 2. Зависимость показателей иммунитета в отдаленные сроки от дозы облучения ККМ . Ось ординат - А - содержание мЕ - РОК ( х 1091/ л ); Б - РБТЛ (%); В - В - лимфоциты (%); Г - БГЛ (%). Ось абсцисс - возраст ( лет ) на время начала облучения (01.01.1950 г .).

Исследование взаимосвязей между параметрами иммунитета (корреляционно-регрессионный анализ) позволило отметить наличие признаков иммунологического дисбаланса у людей, подвергшихся облучению в антенатальном и раннем постнатальном периодах развития. Последние выражались в исчезновении достоверных связей между иммунологическими показателями, характерных для групп сравнения, и появлении аномальных связей, которых не отмечалось в контрольной группе. Анализ характера распределения показал, что полимодальный тип (как правило, бимодальный) наблюдался достоверно чаще (р<0,05) в группе лиц с наибольшей дозой облучения ККМ (66,7% против 45,9% в группе сравнения), а наиболее часто (80,0% наблюдений) - у лиц, облучённых в антенатальном и раннем постнатальном периодах развития, с максимальной дозой облучения ККМ.

Таким образом, в отдалённые сроки (через 3544 года) после начала хронического радиационного воздействия у практически здоровых людей, подвергшихся облучению, выявляются изменения отдельных параметров иммунитета, свидетельст- вующие о снижении активности преимущественно Т-звена, естественной цитотоксичности, и зависящие не только от дозы облучения ККМ, но и от возраста, на который приходятся наибольшие уровни облучения. Наиболее выраженные отдалённые пострадиационные изменения иммунитета (при одинаковой дозе и мощности облучения ККМ) отмечаются у людей, подвергшихся облучению в антенатальном и раннем постнатальном периодах развития, что может определить наиболее частое развитие у них отдалённой иммунозависимой патологии. Наличие зависимости между выраженностью большинства иммунологических изменений и дозой облучения ККМ свидетельствует о радиационной природе отдалённых изменений иммунитета у облучённых людей в возрасте 31 -40 лет.

Иммунный статус у облучённых лиц с предра ковыми заболеваниями . В результате исследова ния у лиц с предраковыми заболеваниями , кото рые традиционно составляют группу повышенного онкологического риска - ГПОР , отмечены некото рые изменения иммунитета в сравнении с контро лем ( облучённые без предраковых заболеваний ). Хотя изменения иммунитета во всех изучаемых ГПОР были сходными ( не существенно зависели от локализации и характера предракового процес са ), выраженность их в различных ГПОР отлича лась .

Особенности иммунитета в основном касались Т - звена , естественной цитотоксичности и системы фагоцитоза . У людей с предраковыми заболева ниями отмечалось повышение активности фагоци тоза моноцитов и нейтрофилов в отношении час тиц инертного латекса , лизосомальной активности моноцитов при сохранённой окислительно восстановительной функции нейтрофилов и моно цитов , что свидетельствует об активации поглоти тельной и лизосомальной функций фагоцитарного звена иммунитета . Со стороны клеточного имму нитета у людей с облигатными формами предрака органов дыхания и женской половой сферы отме чено умеренное снижение CD4+ ( Т - хелперы ), CD8+ ( Т - киллеры , Т - супрессоры ) и CD5+ лимфо цитов . Содержание естественных киллеров (CD16+ клеток ), определяющих противоопухо левый иммунитет , не было существенно изменено у облучённых людей с предраковыми заболева ниями . Однако , количество БГЛ у людей с предра ковыми заболеваниями органов желудочно кишечного тракта (4,0 ± 0,4 %), по сравнению с аде кватным по эффективной дозе облучения контро лем (6,1 ± 0,9), было умеренно снижено ( р <0,05).

Полученные данные, как и результаты аналогичных исследований у необлучённых людей с предраковыми заболеваниями [13], позволяют предположить, что наличие изменений иммуните- та у этой категории людей может быть одним из основных факторов повышенного онкологического риска. Первичная профилактика рака у людей с облигатными формами предраковых заболеваний должна быть направлена не только на лечение предрака, но и на коррекцию клеточного иммунитета и естественной цитотоксичности.

Частота иммунопатологических состояний ( ИПС ) у облучённых опухоленосителей . С целью оценки значимости изменений иммунитета для развития радиационно - индуцированных опухолей был проведен ретроспективный анализ иммунопа тологических состояний в период , предшествую щий диагностике рака у лиц , облучённых в бас сейне р . Теча , заболевших и умерших от рака и в группе сравнения ( облучённые лица , не имевшие новообразований ).

В соответствии с классификацией , среди кли нических проявлений иммунозависимой патологии может преобладать тот или иной имму нопатологический синдром : инфекционный , ауто иммунный , атопический , иммунопролиферативный [14]. Преимущественно инфекционный синдром у наблюдаемого населения клинически проявлялся длительно протекающими воспалительными забо леваниями , частота диагностирования которых в ряде случаев была неодинакова в сравниваемых группах ( таблица 2). Так , в основной группе выяв лено достоверное увеличение заболеваемости хронической пневмонией , обструктивным бронхи том , туберкулёзом лёгких , гематогенным остео миелитом ( р <0,05).

Частота ИПС с преимущественно аутоиммун ным синдромом у облучённых опухоленосителей в основном не отличалась от таковой в группе срав нения . Исключение составила заболеваемость ревматизмом , которая оказалась у умерших от рака ниже , чем в группе сравнения ( р <0,05). ИПС с ведущим аллергическим синдромом отмечались в сравниваемых группах с одинаковой частотой . Им - мунопролиферативный синдром ( лимфопролифе ративные заболевания ) в изучаемых группах не отмечался .

Таким образом, иммунопатологические состояния, обусловленные преимущественно недостаточностью функционирования иммунной системы, среди облучённых людей, у которых впоследствии развивались злокачественные новообразования, встречались достоверно чаще, чем среди облучённых лиц без опухолей. Ведущим клиническим проявлением ИПС являлся инфекционный синдром. Результаты проведённых исследований свидетельствуют о более частом наличии клинических признаков иммунологической недостаточности у облучённых лиц, у которых впоследствии развился рак. Отмеченный факт имеет боль- шое практическое значение для выделения среди облучённой популяции ГПР. Кроме того, можно полагать, что своевременная иммунокоррекция позволит уменьшить риск развития рака у людей с иммунологической недостаточностью в отдалённые сроки.

Иммунный статус у людей - носителей HLA-антигенов, ассоциированных со стохастическими эффектами радиационного воздействия. В настоящее время установлено, что злокачественные новообразования и лейкозы имеют ассоциативные связи с носительством определённых HLA-антигенов [15, 16]. С целью изучения роли иммунитета в генетически детерминированной предрасположенности человека к отдалённой пострадиационной патологии оценен иммунный статус у практически здоровых людей - носителей HLA-антигенов А3, А10, В7, В8, В13, В17, В27, В35, В40. Особенности иммунитета были выявлены только у носителей HLA-антигенов А10, В7, В8, В35, В40. Характер изменений иммунитета в этих группах представлен в таблице 3.

Таблица 2

Частота некоторых иммунопатологических состояний у облучённых опухоленосителей и в группе сравнения

|

Ведущий иммунопа тологический синдром |

Заболевание ( синдром ) |

Основная группа (353) |

Группа сравнения (7490) |

||

|

чел . |

% |

чел . |

% |

||

|

Инфекционный |

Хроническая пневмония |

49 |

13,9 ** |

282 |

3,8 |

|

Хронический обструктивный брон хит |

18 |

5,1 ** |

12 |

0,2 |

|

|

Туберкулёз лёгких |

19 |

5,4** |

94 |

1,3 |

|

|

Гематогенный остеомиелит |

3 |

0,9 ** |

13 |

0,2 |

|

|

Аутоиммунный |

Ревматизм |

3 |

0,9 * |

269 |

3,6 |

|

Ревматоидный артрит |

2 |

0,6 |

33 |

0,4 |

|

|

Системная красная волчанка |

1 |

0,3 |

1 |

0,01 |

|

|

Бронхиальная астма |

2 |

0,6 |

145 |

2,0 |

|

|

Гломерулонефрит |

1 |

0,3 |

44 |

0,6 |

|

|

Агроанулоцитоз |

2 |

0,6 |

47 |

0,6 |

|

|

Аллергический |

Аллергия ( пищевая и лекарственная ) |

2 |

0,6 |

94 |

1,3 |

|

Мигрень |

1 |

0,3 |

56 |

0,8 |

|

Примечание : * - достоверность различий в сравниваемых группах - р <0,05;

** - достоверность р <0,01.

Особенности иммунитета у носителей отдельных HLA- антигенов

Таблица 3

|

Носительство антигена |

Характер изменений иммунитета |

Состояние иммунологических параметров |

|

HLA-A10 |

Иммунологический дисбаланс |

Изменение характера корреляционных связей между параметрами иммунитета |

|

HLA-B7 |

Иммунологический дисбаланс |

Изменение характера корреляционных связей между параметрами иммунитета |

|

HLA-B8 |

Активация гуморального иммунитета , иммунологический дисбаланс |

Увеличение содержания сывороточных IgA и IgG, изменение характера корреляционных связей между параметрами иммунитета |

|

HLA- B 35 |

Снижение активности клеточного имму нитета |

Снижение РБТЛ на лимфоцитарный митоген , увеличение Е - РОКтр |

|

HLA-B40 |

Снижение активности клеточного и гу морального иммунитета |

Снижение РБТЛ на лимфоцитарный митоген , снижение содержания Е - РОКтч и В - лимфоцитов |

У HLA-D8 позитивных людей отмечено стати стически достоверное ( р <0,05) увеличение со держания в сыворотке крови иммуноглобулинов класса А (1,18 ± 0,06 г / л и 1,60 ± 0,08 г / л в группе сравнения ) и тенденция к повышению ( р <0,1) им муноглобулинов G (10,08 ± 0,25 г / л и 9,43 ± 0,33 г / л в группе сравнения ). Полученные данные свиде тельствуют о том , что носители HL А - В 8 являются активными антителопродуцентами . Особенности иммунитета у практически здоровых лиц , имеющих антигены HLA-B35 и HLA-B40, преимущественно касались Т - звена иммунитета и характеризовались снижением функциональной активности Т - лимфоцитов в РБТЛ на лимфоцитарный митоген .

Наиболее часто особенности иммунитета в ис следованных группах характеризовались нали чием признаков иммунологического дисбаланса . У практически здоровых лиц - носителей HLA- А 10, В 7 иВ 8 отмечалось нарушение взаимосвязей между параметрами иммунитета , преимущественно Т - звена , проявляющееся в исчезновении некоторых устойчивых связей между иммунологическими показателями и появлении аномальных ( не харак терных для групп сравнения ) связей . Для оценки межклеточной кооперации в формировании им мунного ответа кроме традиционного корреляци онно - регрессионного анализа использовали сис тему логического анализа данных , которая на ос нове анализа структуры данных позволяет вы явить тройные нелинейные связи .

Таким образом, ассоциативные связи между носительством HLA-антигенов А10, В7, В8, В35, В40 и возможными эффектами облучения (прежде всего рак, лейкоз) могут быть обусловлены генетически детерминированными особенностями иммунитета. Последние имеют место преимущест- венно у носителей HLA-антигенов локуса В и характеризуются разнообразными изменениями иммунного статуса, среди которых наиболее частым является иммунологический дисбаланс. Можно полагать, что своевременно проведённая иммунокоррекция с учётом особенностей иммунитета у лиц, генетически предрасположенных к отдалённым последствиям облучения, позволит уменьшить вероятность развития последних.

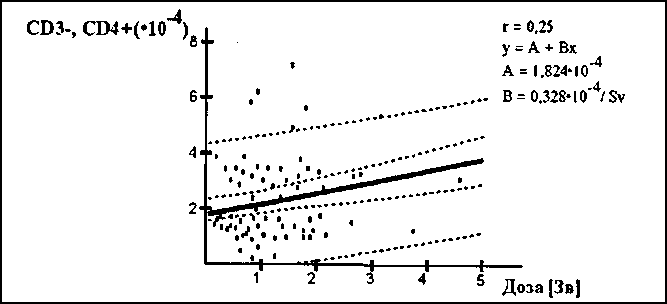

Частота мутаций в гене Т - клеточного рецеп тора (TCR). Частота мутантных лимфоцитов по системе Т - клеточного рецептора у лиц , подверг шихся хроническому , преимущественно внутрен нему , облучению , несколько превышала таковую среди необлучённых лиц и возрастала с увеличе нием дозы облучения ККМ ( таблица 4). Однако , статистически значимое различие с контролем отмечалось лишь в группе с наибольшей накоп ленной дозой облучения (2,0 и более Зв на ККМ ).

Для исследования зависимости частоты вари антных лимфоцитов от накопленной в ККМ дозы и мощности облучения использовали модель ли нейной регрессии ( рисунок 3). Коэффициент кор реляции составил 0,25, что свидетельствовало о наличии слабой взаимосвязи . Зависимость от мощности дозы на период максимального радиа ционного воздействия (1950 год ) была ещё слабее ( коэффициент корреляции - 0,17). Таким образом , у лиц , подвергшихся хроническому внутреннему облучению , обусловленному преимущественно ин корпорацией в организме 90Sr, повышенная час тота мутантных лимфоцитов выявляется через 4344 года от начала облучения при кумулятивных дозах в ККМ более 2,0 Зв .

Таблица 4

|

Дозовые группы , Зв |

Средняя доза , Зв |

Кол - во обследо ванных лиц |

Средний возраст , лет (M ± m) |

Т - клеточный рецептор |

|

|

min-max |

M ± m |

||||

|

Группа сравнения |

0 |

32 |

63,4 ± 1,6 |

0,2-4,8 |

1,74 ± 0,15 |

|

Облучённые лица |

1,31 |

80 |

62,5 ± 1,0 |

0,4-7,2 |

2,29 ± 0,15 |

|

в т . ч .: |

|||||

|

менее 1,0 |

0,65 |

36 |

62,3 ± 1,6 |

0,7-6,2 |

2,16 ± 0,21 |

|

1,0-1,99 |

1,47 |

31 |

63,8 ± 1,6 |

0,4-7,2 |

2,31 ± 0,26 |

|

2,0 и более |

2,74 |

13 |

59,9 ± 4,2 |

0,9-5,0 |

2,59 ± 0,31* |

|

Лица , перенёсшие ХЛБ (0,47-4,56) |

1,54 |

29 |

63,7 ± 1,9 |

0,4-7,2 |

2,28 ± 0,27 |

Примечание : * - обозначено статистически значимое ( р <0,01) различие с группой сравнения .

Частота ( х 10-4) мутаций в гене Т - клеточного рецептора

Рис . 3. Значения некоторых параметров иммунитета у лиц , различающихся по возрасту и дозе облучения , относительно группы сравнения (%).

1 - содержание мЕ - РОК ; 2 - БГЛ (%); 3 - В - лимфоцитов (%); 4 - РБТЛ (%); 5 - Е - РОКтр ( х 109 1/ л ).

Несмотря на значительные преимущества дан ного метода перед другими методами биологичес кой дозиметрии ( нет ограничений по выбору доно ров , небольшой объём крови , необходимый для исследования , возможность молекулярного ана лиза мутантных лимфоцитов ), высокий дозовый порог детектирования мутантных лимфоцитов и наличие слабой дозовой зависимости делают изо лированное применение метода для целей биоло гической дозиметрии в отдалённые сроки ( через 6 и более лет ) от начала хронического неравномер ного облучения проблематичным . Однако , опре деление частоты дефектных лимфоцитов по сис теме TCR может быть полезным в качестве инди катора соматического мутагенеза ( при формиро вании ГПР ) и состояния Т - звена иммунитета в от далённые сроки хронического радиационного воз действия . Результаты анализа уровня вариантных лимфоцитов по системе Т - клеточного рецептора , как и иммунологические данные , свидетельствуют о возможности длительного сохранения измене ний в Т - звене иммунитета в условиях пролонгиро ванного облучения ККМ .

Настоящее исследование показало, что изменения иммунитета в условиях комбинированного внешнего у- и внутреннего облучения (преимущественно 90Sr) сохраняются длительное время. Механизм длительного сохранения изменений иммунитета у жителей прибрежных сёл р. Теча может быть объяснён многолетним характером облучения ККМ - матрикса регенерации иммунокомпетентных клеток. Наиболее выраженные изменения иммунитета отмечались у лиц, подвергшихся облучению в антенатальном и раннем постнатальном периоде развития, что может быть обусловлено высокой радиочувствительностью плода и ребёнка первых лет жизни и наличием иммунологической памяти. Анализируя связь отдалённых изменений иммунитета с радиационным фактором, необходимо учитывать, что облучённое население подверглось воздействию комплекса неблагоприятных факторов во время радиационного инцидента (переселение, психологический стресс и др.). Так как организм человека, включая иммунную систему, на многие неблагоприятные факторы отвечает стереотипными реакциями, выявить эффект радиационного воздействия в отдалённые сроки не всегда представляется возможным.

Отдалённые изменения иммунитета как у практически здоровых облучённых людей, так и у лиц с облигатными формами предрака, касались преимущественно естественной цитотоксичности и Т-звена иммунитета. Увеличение числа Т-лимфоцитов с низкой экспрессией дифференцировочных антигенов, замедление бластной трансформации Т-лимфоцитов на митогены свидетельствовало о снижении активности Т-звена иммунитета. Учитывая, что Т-клеточный рецептор экспрессирован практически на всех зрелых Т-лимфоцитах и играет центральную роль в антигенном распознавании, клеточной активации (иммунном ответе), а также определяет дифференцировку Т-клеток, можно предположить, что выявленные особенности в Т-зависимом ответе у облучённых людей (особенно при дозах облучения ККМ более 2,0 Зв) обусловлены изменениями в гене Т-клеточного рецептора. Определение частоты мутантных лимфоцитов по системе Т-клеточного рецептора (CD3-CD4+) может быть полезным в качестве индикатора состояния иммунитета Т-клеточного типа в отдалённые сроки после хронического радиационного воздействия. Снижение содержания естественных киллеров (ЕК-клеток, БГЛ), которым принадлежит основная роль в противоопухолевом иммунитете [17] требует пристального внимания. Аналогичные результаты получены в ряде экспериментальных работ [18, 19], где показано, что введение в организм экспериментальных животных 90Sr вызывает почти полную ингибицию функции естественных клеток-киллеров в результате дегрануляции БГЛ.

Результаты анализа иммунологических состо яний свидетельствовали о наличии у лиц , под вергшихся хроническому радиационному воз действию и заболевших раком , клинических про явлений недостаточности иммунитета ( ведущий инфекционный синдром ) в период , предшествую щий развитию злокачественных новообразований , что подтверждает концепцию иммунного надзора . Вышесказанное не означает , что вызванное облу чением ослабление противоопухолевого иммуни тета является ведущей или единственной причи ной возникновения радиационно - индуцированных опухолей , но позволяет предположить определён ное значение естественной цитотоксичности в раз витии последних .

При формировании ГПР в отношении отдалён ных последствий среди облучённого населения необходимо учитывать не только дозу ( мощность ) облучения , возраст на период максимального ра диационного воздействия , но и генетически де терминированную предрасположенность к ним . Наилучшим маркером генетической предрасполо женности к стохастическим ( канцерогенным ) пос ледствиям является система главного комплекса гистосовместимости человека (HLA).

Иммунопрофилактику отдалённых последствий облучения ( лейкоз , рак ) необходимо проводить в первую очередь в ГПР . Она должна быть направ лена на коррекцию естественной цитотоксичности , Т - звена иммунитета и иммунологического дисба ланса .

Выводы

-

1. В отдалённые сроки после начала хроничес кого комбинированного ( внешнего и внутреннего ) радиационного воздействия выявляются измене ния отдельных параметров иммунитета , свиде тельствующие , преимущественно , о снижении ак тивности Т - звена и естественной цитотоксичности . Установлена зависимость изменений иммунитета не только от дозы ( мощности ) облучения ККМ , что свидетельствует о радиационной природе отме ченных нарушений , но и от возраста , на который приходятся наибольшие уровни облучения . Наи более выраженные пострадиационные изменения иммунитета ( при одинаковой дозе облучения ) от мечаются у людей , максимальные мощности об лучения которых пришлись на антенатальный и ранний постнатальный периоды развития .

-

2. У людей с облигатными формами предрака через 35-44 года после начала хронического облу чения выявляются иммунологические изменения ( естественной цитотоксичности и Т - звена иммуни тета ), которые могут представлять один из эндо -

- генных факторов повышенного онкологического риска. Иммунопрофилактика отдалённых пострадиационных эффектов у людей с предраковыми заболеваниями должна быть направлена на коррекцию состояния клеточного иммунитета и естественной цитотоксичности.

-

3. Наличие ассоциативных связей между но сительством антигенов HLA-A10, B7, B8, B35, B40 и опухолевыми , аутоиммунными заболеваниями может быть обусловлено генетически детермини рованными особенностями иммунитета у них . Наиболее часто у лиц с маркерами генетической предрасположенности к лейкозу , раку и аутоим мунной патологии отмечались признаки иммуноло гического дисбаланса , который проявлялся нару шением межклеточной кооперации в иммунном от вете .

-

4. У людей , подвергшихся хроническому , пре имущественно внутреннему облучению , вос - новном за счёт 90Sr ( при кумулятивной дозе в красном костном мозге более 2 Зв ) через 43-44 года от начала радиационного воздействия отме чается повышенная частота мутантных (CD3-CD4+) Т - лимфоцитов . Частота дефектных лимфо цитов является индикатором состояния Т - звена иммунитета в отдалённые сроки от начала хрони ческого радиационного воздействия и может быть использована при формировании среди облучён ного населения групп повышенного риска в отно шении соматико - стохастической пострадиацион ной патологии .

Авторы выражают глубокую благодарность Dr. M.Akiyama (Radiation Effects Re-search Foundation), на базе лаборатории которого были выполнены работы по исследованию соматических мутаций в лимфоцитах , и сотрудникам иммунологической лаборатории Челябинской областной станции пе реливания крови ( зав . лабораторией к . м . н . Т . А . Суслова ) за помощь в HLA- типировании .

Список литературы Радиационно-индуцированные изменения иммунитета и их возможная роль в развитии отдаленных последствий облучения человека

- Аклеев А.В., Голощапов П.В., Дёгтева М.О. и др. Радиоактивное загрязнение окружающей среды в регионе Южного Урала и его влияние на здоровье населения/Под ред. Л.А. Булдакова. -М., 1991. 63 с.

- Косенко М.М., Дёгтева М.О. Оценка радиационного риска популяции, облучившейся вследствие сбросов радиоактивных отходов в р.Теча//Атомная энергия. 1992. -Т. 72, № 4. -С. 390-395.

- Дёгтева М.О., Кожеуров В.П., Воробьёва М.И. Реконструкция дозы населения, облучившегося вследствие сбросов радиоактивных отходов в р.Теча//Атомная энергия. -1992. -Т. 72, № 4. С. 386-390.

- Филатов А.В., Бачурин П.С., Маркова Н.А., Кирюкин Л.Ю., Щербухин В.В. Исследование субпопуляционного состава лимфоцитов человека с помощью моноклональных антител//Гематология, трансфузиология. -1990. -№ 4. -С. 716-719.

- Гришина Т.И., Мюллер С. Одновременное выявление Т-, В-и D-розеткообразующих лимфоцитов и нулевых клеток человека//Бюл. экспер. биол. -1978. -Т. 85, № 4. -С. 503-507.

- Тихомиров А.А. Модификация метода Манчини для количественного определения иммуноглобулинов//Лаб. дело. -1977. -№ 1. -С. 45-47.

- Гашкова В., Матл И., Кашлик И. Методика определения циркулирующих иммунных комплексов//Чехословацкая медицина. -1978. -Т. 1, № 2. С. 117-122.

- Хоробрых В.В., Пронин А.В., Киркин А.Ф., Санин А.В. Методы постановки реакции бласттрансформации в микромодификации//Иммунология. 1983. -№ 3. -С. 76-79.

- Эберт Л.Я., Марачев С.И., Чукичев А.В., Новокрещенов Л.Б. Модификация метода изучения функциональной активности моноцитов периферической крови, культивируемых in vitro//Лаб. дело. -1983. -№ 2. -С. 26-29.

- Способ оценки функциональной активности нейтрофилов человека по реакции восстановления нитро-синего тетразолия: Методические рекомендации МЗ РСФСР/Сост. М.Е.Виксман, А.Н.Маянский. -Казань, 1979 -C. 11.

- Akiyama M., Nakamura N., Hakoda M., Kyoizumi S. et al. Somatic cell mutations in atomic bomb survivors//J. Radiat. Res. -1991. -Supplement. -P. 278-282.

- Пинегин Б.В., Ерёмина О.Ф., Тамарченко И.С. Изучение иммунного статуса учащихся лётных училищ с помощью комплекса стандартных и унифицированных тестов первого уровня//Методология, организация и итоги массовых иммунологических обследований/Под ред. В.В.Петрова. -М., 1987. -С. 243-249.

- Гриневич Ю.А., Каменец Л.Я. Основы клинической иммунологии опухолей. -Киев, 1986. -158 с.

- Петров Р.В., Орадовская И.В. Эпидемиология иммунодефицитов. -М.: ВНИИМИ, 1988. -57 с.

- Шабалин В.Н., Серова Л.Ф. Клиническая иммуногематология. -Л., 1988. -310 с.

- Витяев Е.Е., Москвитин А.А.ЛАДА - программная система// Методы анализа данных. -Новосибирск, 1985. -С. 38-59.

- Винницкий В.Б. О природе толерантности организма к опухолям//Экспер. онкология. -1981. -Т. 3, № 2. -С. 3-12.

- Keller R. Suppression on by radioactive strontium of the spontaneous cytotoxicity expressed by adherent, predominantly phagocytic cells from varientsmouse tissues//Immunol. -1979. -Vol. 37, N 2. -P. 333-338.

- Emmanuel F.X.C., Vaughan A.T.M., Catty D. Mice treated with strontiume-90: an animal model deficient in NK cells//Brit. J. Cancer. -1981. -Vol. 44, N 2. -P. 160-165.