Радиационные риски заболеваемости раком щитовидной железы, обусловленным облучением ликвидаторов радиоизотопами йода

Автор: Иванов В.К., Горский А.И., Максютов М.А., Туманов К.А., Кащеев В.В.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 1 т.18, 2009 года.

Бесплатный доступ

В работе приведены результаты анализа радиационных рисков рака щитовидной железы среди ликвидаторов (жителей России) последствий аварии на ЧАЭС, обусловленного облучением радиоизотопами йода. Ввиду отсутствия документированных доз облучения указанным источником для анализа использованы свойства кривой распада этого изотопа. Анализ проведен двумя независимыми методами: облученные versus необлученные (облученные - ликвидаторы, работавшие в 30-километровой зоне облучения в первые 65 дней после аварии, необлученные - ликвидаторы, работавшие в более позднее время) и регрессионный анализ методом максимального правдоподобия с использованием суррогатной дозы (период и время пребывания в зоне облучения в период распада 131I). Оба подхода дали статистически значимые оценки относительного радиационного риска соответственно 1,8 (1,2; 2,8 95 % ДИ) и избыточного радиационного риска на единицу суррогатной дозы 2,5 (0,2; 6,5 95 % ДИ). Полученные результаты говорят о необходимости дальнейшего наблюдения за ликвидаторами в рамках этой проблемы.

Чернобыль, ликвидаторы, рак щитовидной железы, радиоизотопы йода, заболеваемость, радиационный риск

Короткий адрес: https://sciup.org/170169964

IDR: 170169964

Текст научной статьи Радиационные риски заболеваемости раком щитовидной железы, обусловленным облучением ликвидаторов радиоизотопами йода

Известно, что рак щитовидной железы относится к локализациям, имеющим максимальные радиационные риски [12]. Особый научный интерес к этой проблеме появился после аварии на ЧАЭС, когда в начале 90-х годов ХХ века был зарегистрирован существенный рост рака данной локализации среди детей, проживавших на загрязненных радионуклидами территориях [3, 6, 9-11]. Исследована заболеваемость раком щитовидной железы от дозы облучения от изотопов йода и среди взрослого населения [5], у которых за рассматриваемый период наблюдения радиационных рисков не выявлено.

Проблема заболеваемости раком щитовидной железы среди ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС также представлена в публикациях [4, 7, 8]. В работах [7, 8] для оценки риска использовалось сравнение заболеваемости до и после аварии на ЧАЭС и получены значимые значения риска. В работе [4] использован регрессионный анализ заболеваемости от дозы внешнего облучения, который не выявил радиационных рисков. Как следует из этих публикаций, проблема заболеваемости раком щитовидной железы до настоящего времени не решена.

Иванов В . К . – Первый зам . Председателя РНКРЗ , зам . директора по научной работе , член - корреспондент РАМН ; Горский А . И.* – веду щий научный сотрудник , к . т . н .; Максютов М . А . – зав . лабораторией , к . т . н .; Туманов К . А . – научный сотрудник ; Кащеев В . В . – аспирант . МРНЦ РАМН .

Возможной причиной таких противоречивых результатов является отсутствие документированных доз на щитовидную железу от радиоизотопов йода. В данной работе представлена оценка радиационных рисков рака щитовидной железы с использованием физических свойств кривой распада 131I и введением суррогатных доз. Отметим, что такие подходы достаточно широко применяются в эпидемиологической практике.

Материалы и методы

Методы анализа

Облученные versus необлученные . Основная трудность анализа заболеваемости раком щитовидной железы среди ликвидаторов, обусловленным радиоизотопами йода, заключается в том, что дозы у ликвидаторов в щитовидной железе практически неизвестны. Воспользуемся для анализа свойствами облучения ликвидаторов этим изотопом. Известно, что период полураспада 131I равен 8 суткам (постоянная распада λ =0,087) и динамика распада описывается

N(t) уравнением:

N 0

t

∫ exp( - λ ⋅ τ)dτ , где N 0 – начальная концентрация изотопа.

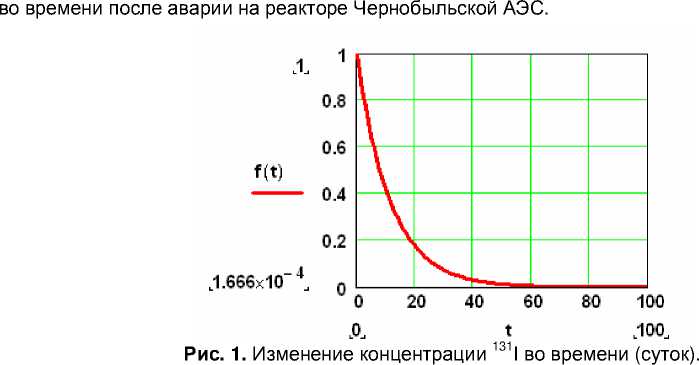

На рисунке 1 приведена кривая уменьшения относительной концентрации этого изотопа

Из рисунка 1 видно, что концентрация этого изотопа практически исчезает через два месяца после его появления.

Будем считать, что источник радиоактивного йода распределен равномерно по зоне облучения. Известно, что было несколько выбросов радионуклидов до 9 мая 1986 г. Для упрощения положим, что весь йод был выброшен в момент аварии 26 апреля 1986 г. и его распад во времени подчиняется распределению, приведенному на рисунке 1.

Разделим всю когорту на две подкогорты: ликвидаторы, которые работали в зоне до июля 1986 г. (65 дней после аварии), в этот момент концентрация йода практически равна нулю, и все остальные. Будем считать, что первая когорта подверглась йодному облучению (облучен- ная когорта), а вторая - нет (необлученная когорта). Так как при таком моделировании отсутствует понятие доза, в анализе использована информация обо всех ликвидаторах, в том числе (и не имеющих документированные дозы) и случаях заболеваний, что является его преимуществом.

Самым простым подходом в рамках выбранной модели облучения является анализ эффекта облучения, который заключается в сравнении числа событий в двух группах: облученных ( к =2, к - индекс группы) versus необлученных ( к =1), методология анализа описана в [1]. Под облучением здесь понимается воздействие ионизирующего излучения или других токсикогенных факторов.

Предположим, что O 1 и O 2 (число событий в группах) - пуассоновские переменные соответственно со средними 6 1 ■ E 1 и 6 2 ■ E 2 . Применение пуассоновского распределения вполне оправдано, так как заболевания раком щитовидной железы являются редкими событиями. Здесь E 1 и E 2 представляют ожидаемые числа событий в группах, а 6 представляет стандартизованное число событий в группах по отношению к стандартизованному числу событий, например, в референтной (контрольной) группе. Тогда отношение 6 2 / 6 1 представляет относительный риск во второй группе при использовании первой группы как референтной.

Если предположить, что 6 = 61, у = у2 = 62 /61 и 6 ■ у = 62, то интересующим нас параметром является относительный риск у (отношения частот событий в сравниваемых груп пах), а параметр 6 играет роль несущественного параметра. Согласно классическим принци- пам статистики, при таких обстоятельствах удобно рассматривать распределение наблюдаемых данных как зависящих только от интересующего параметра [1].

Для получения статистического критерия используется тот факт, что условное распределение двух пуассоновских переменных на их сумму является биномиальным распределением [1].

Плотность этого распределения можно выразить формулой:

pr(O2|O+ ;у) = (°+ ) ■ по2 ■ (1 - яр1, о2

где O + = O i + O 2 ,

П = ly’Ehr, E1 + у ■ E2

или эквивалентно:

п ■ E-.

ψ= 1

.

(1 - П ■ E2

Точный односторонний критерий для проверки нулевой гипотезы у о = 1 (отсутствие эффекта облучения), получаемый из «хвоста» биномиального распределения, имеет вид:

O+ о,

- x

.

P - £ ( ) ■ п0 ■ (1 - п0 ) +

-

x - O 2 x

В рамках нулевой гипотезы п 0 - E 2 ■ Первый сомножитель в скобках под знаком суммы и E +

-

- число сочетаний из O + по x . На практике обычно пользуются приближенной хи-квадрат статистикой, основанной на разности наблюдаемого числа событий от ожидаемого. В этом случае можно записать двусторонний критерий для проверки нулевой гипотезы [1] – отсутствие эффекта облучения:

(O2 - E;| - 0,5)2 ((O2 - E21- 0,5)2 )

X 2 - J----- 4------ +----- 4------ , (5)

E 2 E 1

где E*k - O+ ■ (Ek/E+ ), E+ - E1 + E2 из условия, что £kE*k - £ROk .

Числитель в выражении (5) уменьшен на величину 0,5 для коррекции на непрерывность при асимптотическом переходе к нормальному распределению.

Наличие двух сравниваемых групп дает возможность сделать точечную оценку величины относительного риска. Оценка максимального правдоподобия для относительного риска в рамках модели (4) имеет вид [1]:

V -

O 2 ■ E 1 0 1 ■ E 2 .

Оценка точных 100-(1-a % доверительных интервалов для п производится по формулам [1]:

______________O 2______________

O2 + (01 +1) ■ Ра/2 (2 ■ O1 + 2,2 ■ O2) ’_ - (O2 +1) ■ Ра/2 (2 ■ O2 + 2,2 ■ O1)U O1 + (O2 +1) ■ Fa/2 (2 ■ O2 + 2,2 ■ O1) ’ где Fa/2(v1 ,u2) - обозначает верхний 100a/2 персентиль распределения Фишера с и1 и и2 степенями свободы. Доверительные интервалы для у определяются подстановкой значений, полученных из (7, 8), в уравнение (3).

Чтобы применить изложенную методику, необходимо определить величины Е 1 и Е 2 . Для определения ожидаемого числа случаев можно использовать возрастные национальные показатели заболеваемости и число человеко-лет в рассматриваемых когортах в соответствующих возрастных группах (внешний контроль). Их произведение будет равно ожидаемым случаям. Однако использование внешнего контроля может привести к смещению оценок риска, обусловленных разной выявляемостью заболеваний (ликвидаторы проходят регулярные специализированные осмотры) в когорте ликвидаторов и по данным официальной медицинской статистики. Поэтому для анализа воспользуемся данными исключительно о самой когорте (внутренней стандартизацией).

Методология точечных оценок риска по такой технологии (внутренней стандартизации) описана в [1]. Следует отметить, что и этот подход не лишен недостатков из-за возможного влияния смешивающих факторов, таких как возраст, время и других стратификационных переменных. Тем не менее, этот подход представляется полезным вследствие его относительной простоты и интуитивной очевидности. Расчеты, необходимые для внутренней стандартизации, достаточно просты. Для обобщения предположим, что данные разбиты на J категорий по возрасту и K категорий по уровню облучения.

Представим наши данные в виде таблицы 1.

Таблица 1 Структура таблицы стратификационных данных

|

Страта ( j ) |

Параметр |

1 |

2 |

............ |

K |

Всего |

|

1 |

Случаи |

d 1,1 |

d 1,2 |

............ |

d 1,K |

D 1 |

|

Чел.-годы |

py 1,1 |

py 1,2 |

............ |

py 1,K |

PY 1 |

|

|

2 |

Случаи |

d 2,1 |

d 1,2 |

............ |

d 2,K |

D 2 |

|

Чел.-годы |

py 2,1 |

py 1,2 |

............ |

py 2,K |

PY 2 |

|

|

. . . |

. . . |

. . . |

. . . |

............ |

. . . |

. . . |

|

J |

Случаи |

d J,1 |

d J,2 |

d J,K |

D J |

|

|

Чел.-годы |

py J,1 |

py J,2 |

py J,K |

PY J |

||

|

Всего |

Случаи |

O 1 |

O 2 |

O K |

O + |

|

|

Чел.-годы |

py +1 |

py +2 |

py +K |

PY + =py ++ |

Тогда ожидаемое число случаев для k -го уровня облучения определится из выражения (9), в предположении, что эффект облучения не влияет на интенсивность заболеваний:

JD

E k = I py j,k ■ ^j . (9)

j = 1 PYj

Величины Е k нормированы так, что их сумма равна наблюдаемому числу случаев.

Подход с двумя дозовыми группами (облученные versus необлученные) может оказаться приближенным, если сравниваемые группы имеют разные возрастные распределения, так как заболеваемость зависит не только от дозы, но и от возраста, который является смешивающим фактором (confounding factor) [1]. Поэтому более точным является подход со стратификацией данных по смешивающему фактору (в данном случае возрасту). Произведем группировку данных по возрасту на I страт, оставаясь в рамках двухгрупповой (облученные ( K =2) versus необ-лученные ( K =1)) модели.

Представим стратифицированные данные в виде серии таблиц 2х2 (таблица 2).

Таблица 2

Иллюстрация таблицы 2 х 2

|

Облученные |

Необлученные |

||

|

Случаи |

a i |

b i |

n 1i |

|

Когорта |

c i |

d i |

n 0i |

|

m 1i |

m 0i |

N i |

|

В практике эпидемиологии онкологических заболеваний для определения относительного риска для таких стратифицированных данных широко используется подход, имеющий название оценка «Mantel-Haenszel» (MH) [1], который достаточно прост, но позволяет давать устойчивые оценки, альтернативные и близкие к оценкам максимального правдоподобия.

Оценка относительного риска в рамках этого подхода имеет вид:

I

2 a i ■ d i /N i

уmh = iT^ ■ (10)

2 bi- Ci/Ni i=1

Надчеркивание над У означает оценку риска. Фактически это взвешенное среднее относительных рисков в стратах с весами, которые представляют приближенную обратную дисперсию отдельных оценок.

Приближенные доверительные интервалы оцениваются из решения следующих уравнений.

Нижний:

I ∑ a i i = 1

I

- 0,5 - 2 vl ■ i=1

(a i + b i ) ' c i (d i + Vl • C i )

I

= Z a / 2 " ( 2 VL " i = 1

(a i + b i ) ' c i ' d i ) 0 , 5 (d i + V L C i ) 2 .

Верхний:

II

2 a i + 0 , 5 - 2 y U " i = 1 i = 1

(ai + bi)' ci _ 7 (ai + bi)" ci " di )0, 5

= - Z a/ 2 " I 2 y U "2"" )

(di + y U " c i ) i = 1 (d i + V u C i )

где Z a / 2 100(1- a ) - персентиль стандартного нормального распределения.

Тест значимости на проверку нулевой гипотезы *f=1 имеет вид:

(

Л 1 =

II

2 (ai+ b) - 2

i = 1 i = 1

c i " d i " (a i + b i ) c i + d i

- 0, 5 ))

у ci • di • (ai + bi )

2 (C i + d i ))

Для контроля точности оценки относительного риска в рамках модели MH можно вос- пользоваться оценкой максимального правдоподобия (MLE), решив уравнение:

II

2 (a i + b) = 2

i = 1 i = 1

(a i + b i ) ■ C i ■ у d i + V ■ C i )

Основным предположением в рамках двухгрупповой модели облучения, лежащим в основе оценки для общего относительного риска по модели MH и других подходов со стратификацией данных, является равенство относительного риска во всех используемых стратах (возраст, календарное время, пол и т.д.).

Для проверки этого предположения разработан специальный тест (тест на гетерогенность относительного риска – эффект модифицирующих факторов) [1].

)

) ψ ⋅ c ) )

Положим π = i , обозначим c = (a + b ) ⋅ π – ожидаемое число заболе- i (d i + ψ ⋅ c i ) i i i i

)

ваний среди облученных, для необлученных – di = (ai + bi) ⋅ ( 1 - π ) i ) .

Тогда тест на гетерогенность имеет вид:

2 (di - di) (ci -ci)

χI-1 = ∑ ( ) + )

i = 1 di ci

Тест на тренд относительного риска по возрасту выразится уравнением:

2 χ 1 =

I

(∑i⋅(ci - c)i))2

i = 1

I ∑ i 2 i = 1

)

⋅ ci ⋅ di /(ai + bi)-

I )

(∑i⋅c)i ⋅di/(ai + bi))2

i = 1

)

(ci ⋅ di /( ai + bi ))

Если число облученных групп более двух ( к =2,..., K ), применяется аналогичный подход, только в этом случае оценка MH рассчитывается для каждого уровня облучения относительно контрольного. Для теста значимости эффекта облучения для каждого уровня облучения используется статистика (13).

Для глобального теста, проверяющего равенство наблюдаемых и ожидаемых чисел событий группированных (стратифицированных) данных, используется критерий [1]:

χk2=(O-E)T⋅V-⋅(O-E),

где (обозначения приведены в таблице 1) O = (O 1 , O 2 ,…, O K ) и E = (E 1 , E 2 ,…, E K ) – векторы наблюдаемых и ожидаемых чисел событий в K -дозовых группах, T – знак транспонирования,

-

V - – обратная ковариационная матрица V = ∑ Vi . На практике она заменяется обратной

(K- 1 ) × (K- 1 ) ковариационной матрицей.

Ожидаемое число событий в k -й дозовой группе рассчитывается по формуле (9).

Элементы ковариационной матрицы ( k , l ) определяются из выражения:

-

V i k,l = py i,k ⋅ (PY i - py i,k ) ⋅ P D Y i i 2 , если k = l ;

Vi k,l = - pyi,k ⋅ pyi,l ⋅ PY i i 2 ,

если k ≠ l .

Тест для тренда относительного риска по дозе облучения записывается в виде [1]:

χ1 =

K

где ei,k =

K

( ∑xk ⋅ (Ok - Ek))2 k=1

∑xk2⋅Ek-∑ k=1

k = 1

pyi,k ⋅ Di PYi

Список литературы Радиационные риски заболеваемости раком щитовидной железы, обусловленным облучением ликвидаторов радиоизотопами йода

- Breslow N.E., Day N.E. Statistical methods in cancer research: IARC scientific publication. 1987. N 82. Р. 91-94.

- Cox D.R., Hincley D.V. Theoretical statistics. London: Chapman & Hall, 1974.

- Heidenreich W.F., Kenigsberg Y., Jacob P. et al. Time trends of thyroid cancer incidence in Belarus after Chernobyl accident//Radiat Res. 1999. V. 151. Р. 617-625.

- Ivanov V.K., Chekin S.Yu., Kashcheev V.A. Risk of thyroid cancer among Chernobyl emergency workers of Russia//Radiat. Environ. Biophys. 2008. V. 47, N 4. Р. 463-467.

- Ivanov V.K., Gorski A.I., Maksioutov M.A. et al. Thyroid cancer among adolescents and adults in the Bryansk region of Russia following the Chernobyl accident//Health Phys. 2003. V. 84, N 1. P. 46-60.

- Ivanov V.K., Gorski A.I., Tsyb A.F. et al. Radiation-epidemiological studies of thyroid cancer incidence among children and adolescents in the Bryansk oblast of Russia after the Chernobyl accident (1991-2001 follow-up period)//Radiat. Environ Biophys. 2006. V. 45, N 1. Р. 9-16.

- Ivanov V.K., Tsyb A.F., Gorski A.I. et al. Leukaemia and thyroid cancer in the emergency workers of the Chernobyl accident: estimation of radiation risks (1986-1995)//Radiat. Environ. Biophys. 1997. V. 36. P. 9-16.

- Ivanov V.K., Tsyb A.F., Gorski A.I. et al. Thyroid cancer among "liquidators" of the Chernobyl accident//The British Journal of Radiology. 1997. V. 70. P. 937-941.

- Jacob P., Gulko G., Heidenreich W. et al. Thyroid cancer risk to children calculated//Nature. 1998. N 392. Р. 31-33.

- Kasakov V.S., Demidchik E.P., Astakhova L.N. Thyroid cancer after Chernobyl//Nature. 1992. N 359. Р. 20.

- Likhtarev I.A., Sobolev B.G., Kairo I.A. et al. Thyroid cancer in the Ukraine//Nature. 1995. N 375. Р 365.

- Preston D.L., Ron E., Tokuoka S. et al. Solid cancer incidence in atomic bomb survivors: 1958-1998//Radiat. Res. 2007. V. 168. Р. 1-64.