Радиационный риск и вероятностный анализ безопасности третьего уровня объектов использования атомной энергии

Автор: Пантелеев В.А., Сегаль М.Д., Пименов А.Е.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 4 т.30, 2021 года.

Бесплатный доступ

Проведена оценка состояния дел в области вероятностного анализа безопасности третьего уровня (ВАБ-3) объектов использования атомной энергии (ОИАЭ). Рассмотрены вопросы нормирования индивидуальных и социальных рисков в различных отраслях, в том числе практика законодательного нормирования в некоторых странах. Определённое внимание уделено вопросам установления величины приемлемого риска и особенностям восприятия радиационного риска. Рассмотрены возможности методологии ВАБ-3 в задачах оценки радиационного риска. Предложен практический подход к оценке количественных характеристик индивидуального, коллективного и социального радиогенного риска злокачественных новообразований на начальной стадии тяжёлых радиационных аварий на АЭС. Для демонстрации возможностей ВАБ-3 приведён пример оценки индивидуальных и социальных радиационных рисков на начальной стадии тяжёлой аварии на модельной АЭС. При проведении численного моделирования последствий такой аварии с использованием программы, разработанной в ИБРАЭ РАН, было принято, что нуклидный состав выброса аналогичен одному из выбросов во время аварии на АЭС Фукусима, а распределение плотности населения и метеоусловия соответствуют реальным значениям в префектуре Фукусима. На основе результатов оценок рисков проведена оценка эффективности различных вариантов защитных контрмер. Показано, что методология ВАБ-3 позволяет получить информацию о рисках, связанных с авариями на ОИАЭ, в виде, обычном для риск-информативных методов управления безопасностью, что позволяет усилить научно-техническую поддержку процессов взаимодействия с экспертами, лицами, принимающими решения, СМИ и населением при принятии широкого спектра решений при угрозе возникновения, возникновении и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с радиационным фактором.

Чрезвычайная ситуация, радиационная авария, радиационный риск, информирование о риске, ваб-3, вероятностный анализ безопасности

Короткий адрес: https://sciup.org/170191707

IDR: 170191707 | УДК: 621.039.58 | DOI: 10.21870/0131-3878-2021-30-4-117-130

Текст научной статьи Радиационный риск и вероятностный анализ безопасности третьего уровня объектов использования атомной энергии

Ростехнадзором в документе «Заявление о политике по применению вероятностного анализа безопасности и риск-информативных методов для атомных станций» констатируется, что в настоящее время уже разработаны и планируются к разработке федеральные нормы и правила в области использования атомной энергетики, определяющие требования к вероятностному анализу безопасности, в которых предписывается использовать риск-информативные методы на основе совместного использования детерминистических и вероятностных методов оценки безопасности. Ростехнадзор ожидает, что эксплуатирующие организации продолжат выполнение полномасштабных вероятностных анализов безопасности первого и второго уровней – ВАБ-1 и ВАБ-2 [1].

Согласно НП-001-2015 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» целевыми ориентирами безопасности атомных станций являются вероятности тяжёлых аварий и большого аварийного выброса радиоактивности на временном интервале в один год.

Согласно требованиям нормативного документа НП-095-15 [2] для проектируемых и эксплуатируемых атомных станций должны проводиться ВАБ-1 и ВАБ-2. Результатом ВАБ-1

Пантелеев В.А.* – ст. науч. сотр., к.ф.-м.н.; Сегаль М.Д. – вед. науч. сотр., д.т.н.; Пименов А.Е. – ст. науч. сотр. ИБРАЭ РАН.

является суммарная вероятность тяжёлых аварий за один год для одного блока атомной станции; результатом ВАБ-2 - суммарная вероятность большого аварийного выброса за один год для одного блока атомной станции.

Таким образом, ВАБ-1 и ВАБ-2 не дают важных для анализа безопасности количественных оценок риска от возможных аварий, непосредственно характеризующих риск для населения и территорий, таких как индивидуальный риск - частота поражения индивидуума; потенциальный территориальный риск - пространственное распределение частоты реализации негативного воздействия определённого уровня; коллективный риск - ожидаемое количество поражённых за период времени; социальный риск - зависимость частоты возникновения событий (F), в которых пострадало на менее N человек (так называемые F-N диаграммы, известные как кривые Фармера), которые в настоящее время широко используются в неядерных отраслях для обоснования безопасности опасных производственных объектов [3]. Необходимо отметить, что основы методологии количественной оценки риска опасных объектов были впервые разработаны именно в атомной отрасли при реализации проекта WASH-1400 в 80-е годы прошлого века.

Количественно определить подобные критерии риска с учётом особенностей характеристик аварийных выбросов, распределения плотности населения, распространения выбросов в окружающей среде, мер аварийного реагирования является задачей вероятностного анализа безопасности третьего уровня (ВАБ-3), результатами которого являются риски ущербов, вероятности облучения людей, риски летальных исходов и ущербов здоровью, риски радиоактивного загрязнения территории [1,4].

К настоящему времени требование проведения ВАБ-3 для энергоблоков АЭС не включено в соответствующие нормативные документы и не является обязательным во всех странах за исключением Канады. При этом в ряде документов МАГАТЭ отмечается, что противоаварийное планирование, готовность, стратегию контрмер для защиты населения при аварии с выбросом радиоактивных веществ следует разрабатывать с использованием результатов ВАБ-3, но с оговоркой «при их наличии».

Проводимые в ИБРАЭ РАН исследования в области развития методологии ВАБ-3 показали, что использование ВАБ-3 может позволить выйти на качественно новый уровень решения проблем радиационной безопасности, в том числе обеспечить научно-техническую поддержку аварийного планирования и реагирования, избежать масштабирования социально-экономических последствий тяжёлых аварий, оптимизировать затраты на ликвидацию последствий, обеспечить адекватную научно-техническую поддержку лиц, принимающих решения и коммуникацию с населением и СМИ с учётом психологических особенностей восприятия радиационного риска.

В работах авторов настоящей статьи [5, 6] показаны возможности ВАБ-3 в задачах зонирования территорий по вероятности необходимости контрмер, вероятностные оценки масштабов и эффективности контрмер в зависимости от принятых уровней вмешательства при реализации тяжёлых запроектных аварий на объектах использования атомной энергии (ОИАЭ) на основе оценок функций распределения случайных величин индивидуальных и коллективных доз. Настоящая статья посвящена вопросам возможностей ВАБ-3 в аналогичных задачах с точки зрения радиогенного риска злокачественных новообразований (ЗНО) населения на начальной стадии тяжёлых радиационных аварий на АЭС.

Материалы и методы

Анализ значительного количества отечественных и зарубежных работ в области ВАБ показывает, что методология и математический аппарат ВАБ-1 и ВАБ-2 в настоящее время достаточно хорошо проработаны, чего нельзя сказать о ВАБ-3 [5-7].

Уровень методологического обеспечения, глубина проработки, математический аппарат, степень верификации и практического опыта в области ВАБ-1 и ВАБ-2 значительно опережают ВАБ-3 во всём мире . В настоящее время ВАБ-1 проведён на большинстве действующих и строящихся энергоблоков в мире и является обязательным на законодательном уровне в большинстве стран. ВАБ-2 проведён на меньшем числе энергоблоков и является обязательным в меньшем числе стран. ВАБ-3 проведён только для малой части энергоблоков. Причём в некоторых случаях он проведён для типовых, а не для конкретных АЭС (США, Япония), что значительно снижает практическую применимость результатов, поскольку не учитываются конкретные системы защиты и местоположение АЭС. Единственной страной, где на законодательном уровне предписывается выполнение ВАБ-3 и такой анализ проведён для всех энергоблоков, является Канада. В Швеции, Нидерландах, Корее, Великобритании, ЮАР были проведены ВАБ-3 нескольких АЭС, результаты которых использовались в процессе лицензирования в качестве одной из составляющих риск-информативного подхода принятия решений (в том числе при взаимодействии с общественностью).

Важно отметить, что, по мнению специалистов, ВАБ-3 не получил широкого распространения во многом из-за пробелов в законодательстве. Хотя первые расчётные программы в рамках методологии ВАБ-3 начали появляться в США и Великобритании ещё в середине 70-х годов [7].

Начиная с 1982 г., Комиссией по ядерному регулированию США были выпущены документы, содержащие рекомендации по проведению вероятностного анализа безопасности и оценок риска, в том числе “Standard Accident Off-site Consequence Analysis (Level-3 PRA) to Support Nuclear Installation Applications” – ANS/ASME-58.25, что указывает на несомненный интерес со стороны регулирующих и надзорных органов и практическую значимость работ по развитию ВАБ-3. В документе подчёркивается, что внедрение методологии ВАБ-3 необходимо как для полного охвата целей безопасности, так и для выработки рекомендаций по достижению этих целей.

После аварии на АЭС Фукусима-1 в 2011 г. интерес к ВАБ-3 возобновился. В МАГАТЭ состоялись семинары, посвящённые работам в области ВАБ-3. По результатам рабочих встреч было принято решение о необходимости разработки нового руководства по ВАБ-3 в форме TECDOC (IAEA Technical Document) [8].

При проведении количественных оценок риска важную роль играют предельно допустимые уровни (ПДУ) риска, которые в некоторых странах задаются законодательно (например, в Нидерландах и Чешской Республике), в других – рекомендательно и служат ориентирами для сравнения и обоснования технических решений, взаимодействия с общественностью и компетентными органами. В настоящее время в большинстве стран Европейского Союза ПДУ индивидуального риска приняты для существующих промышленных установок на уровне 10-5 в год.

Нормы социального риска (смерти N и более человек), как правило, используются в качестве ориентировочных неофициальных стандартов. Например, в Нидерландах и Чешской Республике неофициальные ПДУ социального риска установлены на уровне 10-3/N2 для существующих установок. Этот критерий включает фактор неприятия аварий с большими последствиями за счёт использования в числителе количество погибших во 2-й степени. Для новых установок ПДУ обычно устанавливаются на порядок ниже, а пренебрежимые уровни риска на два порядка ниже ПДУ. ПДУ для коллективного риска законодательно не устанавливаются.

В Российской Федерации ПДУ индивидуального, коллективного и социального риска на сегодняшний день не установлены законодательно для опасных производственных неядерных объектов (ОПО) в документах Ростехнадзора. Единственным документом, определяющим ПДУ пожарного риска для ОПО, является 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 93:

– 10-6 в год – индивидуальный риск от опасных факторов пожара на территории ОПО;

– 10-8 в год – индивидуальный риск от опасных факторов пожара на ОПО для населения;

– 10-7 в год – социальный риск (гибель 10 человек и более) от опасных факторов пожара на ОПО для населения.

При этом оговаривается, что в случае невозможности обеспечения указанных величин риска допускается их увеличение на два порядка при проведении соответствующих мероприятий (средства оповещения населения, дополнительные инженерно-технические и организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и социальной защите населения и персонала).

В Декларации Российского научного общества анализа риска «О предельно допустимых уровнях риска» на основании экспертных оценок ПДУ индивидуального риска для населения рекомендуется принять 10-4 в год для существующих и 10-5 в год для новых (вновь проектируемых) объектов [9]. Величину ПДУ социального риска смерти N и более человек из населения рекомендуется установить на уровне 10-3/N2 в год для новых объектов и 10-2/N2 для действующих. Прене-брежимые уровни риска рекомендуется установить на два порядка меньше. ПДУ коллективного риска не устанавливаются.

Что касается нормирования аварийного радиационного риска, в целом можно отметить, что подходы к нормированию могут различаться в разных странах [10]:

– нормы могут быть предписывающими (обязательными) или «целевыми» для принятия решений по технологическим вопросам, размещению, аварийному планированию и реагированию, взаимодействию с общественностью и компетентными органами;

– могут нормироваться только индивидуальные риски или индивидуальные и социальные риски, учитывающие частоту и масштаб последствий;

– критерии рисков могут отличатся для мгновенных и отсроченных последствий радиационной аварии;

– аварийные контрмеры могут учитываться или не учитываться при оценке рисков;

– в целом принципы нормирования количественных критериев радиологических рисков базируются на основе подходов, используемых для неядерных опасных производственных объектов, и количественно в целом им соответствуют.

Ниже приводятся примеры нормирования радиологических рисков в некоторых странах.

США. Риск немедленных смертельных случаев для среднего человека, находящегося поблизости от АЭС, которые могут возникнуть в результате аварий реактора, не должен превышать одной десятой процента (0,1%) от суммы рисков немедленного смертельного исхода от других аварий, которому население США обычно подвергается.

Риск смерти от рака для населения в районе АЭС, который может возникнуть в результате эксплуатации АЭС, не должен превышать одной десятой процента (0,1%) от суммы рисков смерти от рака, вызванных всеми другими причинами [11].

Нидерланды. Максимально допустимый индивидуальный риск смерти в результате эксплуатации той или иной установки составляет 10-6 в год. Индивидуальный риск рассчитывается для годовалых детей, поскольку это, как правило, наиболее уязвимая группа населения.

Социальный риск определяется как риск 10 или более несчастных случаев, которые обусловлены аварией, и этот риск должен быть ниже 10-5 в год для 10 смертей, 10-7 в год для 100 смертей, 10-9 в год на 1000 смертей и т.д. [12].

В Российской Федерации радиационные риски, связанные с аварийным облучением, нормативно установлены документом «СанПин 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009», как потенциальный обобщённый риск (произведение вероятности события, приводящего к облучению, и вероятности смерти, связанной с облучением) на уровне:

-

- 2,0∙10-4 в год – для персонала;

-

- 1,0∙10-5 в год – для населения.

Социальный и коллективный радиационные риски не нормируются.

Для демонстрации возможностей ВАБ-3 приведён пример практического подхода к оценке радиационных рисков на начальной стадии тяжёлой аварии на модельной АЭС. Оценки риска проводились в соответствии с общей процедурой, приведённой в руководстве МАГАТЭ [4].

Для моделирования атмосферного переноса радиоактивных веществ и доз облучения населения использовалась методика [13], реализующая Гауссову факельную модель. Необходимо отметить, что используемый подход в принципе позволяет использовать более сложные мезомасштабные модели с заявленными дальностями прогноза до 100 км, но с ограничением на постоянство метеоусловий. При предположении о постоянстве метеоусловий результаты прогнозных расчётов при переносе на большие расстояния или при выбросе продолжительностью более 3-4 ч должны рассматриваться как ориентировочные и консервативные, поскольку за это время условия распространения примеси в атмосфере могут существенно меняться.

При оценках риска учитываются основные пути облучения на начальной стадии аварии:

-

- внешнее облучение от радиоактивного облака;

-

- внешнее облучение от радионуклидов, осевших на землю;

-

- внутреннее облучение, обусловленное радионуклидами, поступившими в организм с вдыхаемым воздухом (ингаляционный путь).

При проведении вычислений вероятностных распределений индивидуальных и коллективных доз используется «Таблица совместной среднегодовой повторяемости направлений ветра, скоростей ветра и категорий устойчивости атмосферы», которая строится на основе анализа архива многолетних наблюдений на метеостанции в районе расположения АЭС.

Источник выброса характеризуется нуклидным составом, эффективной высотой, продолжительностью и частотой выброса. Мощность выброса принимается равномерной на протяжении выброса. Распределение населения задаётся координатами населённых пунктов и количеством проживающих в нём людей.

Как показал анализ последствий тяжёлых радиационных аварий и результаты многолетних наблюдений за радиологическими последствиями среди населения, дозы облучения населения не достигали порога проявления детерминистских эффектов – 1 Зв. Это даёт возможность при практической оценке потенциальных радиологических рисков для населения при тяжёлых радиационных авариях использовать линейную беспороговую модель, согласно которой величина индивидуального пожизненного риска от радиогенных ЗНО прямо пропорциональна эффективной дозе облучения [14]:

Ri = Klr-E,

где R I – пожизненный риск; K LR – коэффициент пожизненного риска, 1/Зв; E – эффективная индивидуальная доза, Зв.

Известно, что коэффициент пожизненного риска зависит от пола, возраста при облучении и длительности предстоящей жизни. Однако для оценок риска допускается использование номинального коэффициента риска, усреднённого по полу и возрасту на момент облучения для репрезентативной популяции [13]. В этом приближении пожизненный радиационный индивидуальный риск смерти от радиогенного ЗНО при облучении может быть оценён как:

Ri = Klrh-E,

где K LRn – коэффициент пожизненного номинального риска, 1/Зв.

Тогда для рассматриваемой популяции количество дополнительных случаев смерти на протяжении жизни от радиогенных ЗНО при реализации радиологической аварии может быть определено как:

^ЗНО = Si=iKLRn ■ Ei = KLRn ' Xj=iEi = KLRn ' EC, где NЗНО – число дополнительный смертей от радиогенных ЗНО; Np – размер популяции; Ei – эффективная индивидуальная доза, Зв; EС – коллективная эффективная доза, Зв.

При оценке коллективных доз пренебрегают дозами, в несколько раз меньшими средних годовых фоновых значений в соответствии с рекомендациями МКРЗ.

Потенциальный индивидуальный риск R Ip и коллективный риск R Сp пожизненной смерти от радиогенных ЗНО с учётом вероятности облучения определяются как:

R ip = I^i PiR it = ^bi PiK LRn E it = K lr„ E i ,

Rcp = ibiPiRa = S?=iPiKLRnECi = Klr„Ec, где Na – количество аварийных сценариев; Pi – вероятность реализации аварийного сценария; Ei - математическое ожидание индивидуальной эффективной дозы, Зв; Ес - математическое ожидание коллективной эффективной дозы, Зв.

Использование описанного подхода к оценкам радиологического риска возможно в случае, если прогнозируемые индивидуальные эффективные дозы E при всех вариантах реализации аварии меньше 1 Зв, т.е. не приводят к риску гибели от детерминистских эффектов. При превышении у части популяции E 1 Зв необходимо для этой части популяции использовать модели риска, учитывающие смертность от детерминистских эффектов, или при проведении оценок доз и риска должны прямо оговариваться и учитываться контраварийные меры, обеспечивающие непревышение индивидуальных эффективных доз 1 Зв для всей рассматриваемой популяции.

На первом этапе расчёта проводится моделирование процессов атмосферного переноса для определения распределения дозы на местности для всех выбросов и комбинаций погодных условий из таблицы совместной среднегодовой повторяемости метеорологических условий.

На втором этапе рассчитывается «Полная таблица аварийных сценариев», содержащая для каждого аварийного сценария вероятность его реализации и величины доз в расчётных точках. Под «аварийным сценарием» понимается комплекс существенных параметров аварии, включая характеристики источника выброса, условия распространения радиоактивных веществ в атмосфере, направление ветра, техногенные факторы защиты от пребывания в зданиях и сооружениях, контрмеры.

На третьем этапе из данных «Полной таблицы аварийных сценариев» и данных о распределении населения определяются базовые функции распределения случайных величин, характеризующие радиационную аварию, такие как:

-

- индивидуальные дозы в характерных расчётных точках расчётной зоны (см. рис. 1);

-

- коллективная доза (см. рис. 2).

На четвёртом этапе рассчитываются характеристики радиологического риска:

-

- распределение индивидуального территориального пожизненного риска смерти от радиогенных ЗНО в расчётной зоне;

-

- вероятностное распределение случаев смерти от радиогенных ЗНО в рассматриваемой популяции;

-

- коллективный риск смерти радиогенных ЗНО в рассматриваемой популяции.

При проведении расчётов были сделаны следующие допущения:

-

- нуклидный состав выброса радиоактивных веществ в атмосферу соответствует оценкам выброса на АЭС Фукусима-1 (Япония) в 2011 г., образовавшему северо-западный след [15];

-

- размер расчётной зоны - 50 км от АЭС;

-

- вероятность выброса - 1,0;

-

- распределение населения соответствует распределению в районе АЭС Фукусима-1;

-

- метеорологические условия статистически соответствуют условиям восточного побережья Японии в префектуре Фукусима (по данным метеостанции WMO 47598, Onahama за 8 лет);

-

- коэффициент пожизненного риска ЗНО - 0,05 1/Зв согласно НРБ-99/2009;

-

- техногенный фактор защиты зданий и сооружений принимался в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ [16].

При проведении оценок риска рассматривались 5 вариантов защитных контрмер: завершение эвакуации через 4 ч после начала выброса из зон на расстоянии 5, 10, 20, 30 и 50 км от АЭС.

В качестве характеристик радиационных последствий аварии рассматривались прогнозируемые индивидуальные E (io) и коллективные E c (io) эффективные дозы за 10 суток после начала выброса.

Расчёты были проведены с использованием программы, разработанной в ИБРАЭ РАН.

Результаты и обсуждение

Максимальная прогнозируемая величина E (io) для самого неблагоприятного сценария развития модельной аварии в населённых пунктах расчётной области составила 520 мЗв. Таким образом, для рассматриваемой аварии применима оценка риска радиологических ЗНО на основе линейной беспороговой модели без учёта детерминистских эффектов.

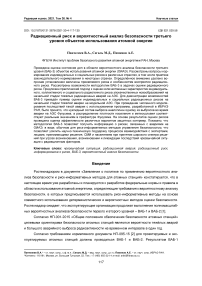

На рис. 1 представлены примеры дополнительных функций распределения случайной величины эффективной индивидуальной дозы за 10 дней после начала выброса радиоактивных веществ в атмосферу E (io) в некоторых населённых пунктах без применения контрмер. Так же на рис. 1 приведены уровни вмешательства 5, 50 и 500 мЗв, которые позволяют определить вероятность необходимости проведения контрмер аварийного реагирования в населённых пунктах в соответствии с НРБ-99/2009 в предположении, что прогнозируемая доза является верхней оценкой предотвращённой дозы.

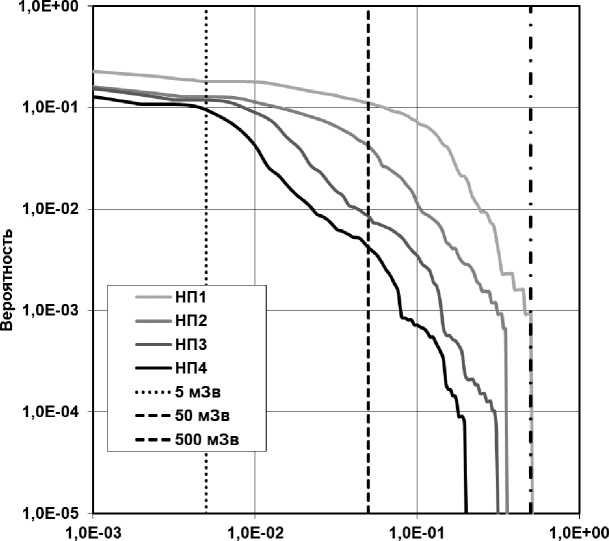

На рис. 2 представлены дополнительные функций распределения случайной величины эффективной коллективной дозы за 10 дней после начала выброса радиоактивных веществ в атмосферу E c (io) без применения и при пяти вариантах контрмер.

Доза эффективная за 10 сут, Зе

Рис. 1. Примеры дополнительных функций распределения случайной величины E (10) в населённых пунктах без контрмер.

Коллективная доза эффективная за 10 сут чел. х Зе

Рис. 2. Дополнительные функции распределения случайной величины E C (10) без применения и при пяти вариантах контрмер.

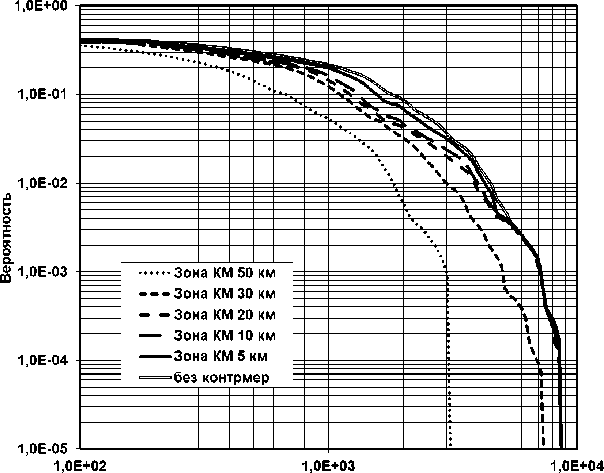

На рис. 3 приведены примеры изолиний индивидуального пожизненного риска радиогенных ЗНО R I в районе расположения АЭС без применения контрмер и местоположения населённых пунктов, для которых приведены функции распределения эффективной дозы на рис. 1.

Расчетная зона, км

Рис. 3. Изолинии индивидуального пожизненного риска радиогенных ЗНО в районе расположения АЭС.

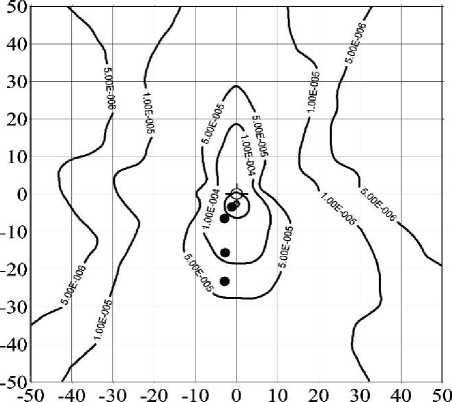

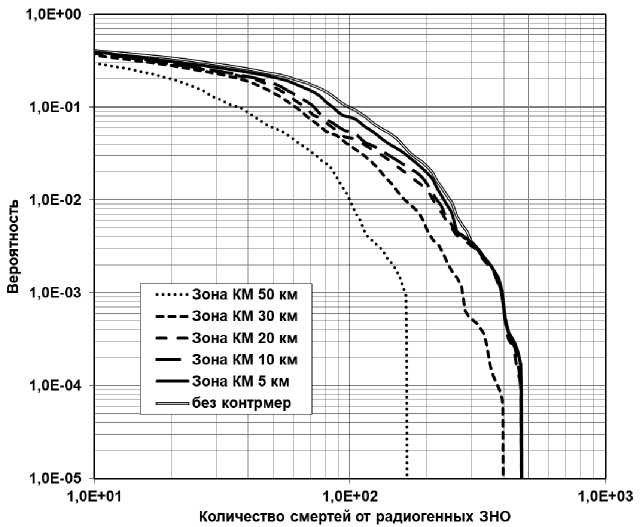

На рис. 4 представлены дополнительные функции распределения случайной величины числа дополнительных случаев радиогенных ЗНО NЗНО для пяти вариантов контрмер и без при- менения контрмер.

Рис. 4. Дополнительные функции распределения случайной величины числа случаев радиогенных ЗНО для пяти вариантов контрмер и без применения контрмер.

Функции распределения случайной величины числа случаев радиогенных ЗНО позволяют определить величину коллективного риска. В модельном примере величины коллективного риска для вариантов контрмер составляют (при вероятности тяжёлой аварии 1):

– 38,7 в год без контрмер;

– 13,6 в год при зоне контрмер 50 км;

– 21,6 в год при зоне контрмер 30 км;

– 25,2 в год при зоне контрмер 20 км;

– 27,2 в год при зоне контрмер 10 км;

– 33,5 в год при зоне контрмер 5 км.

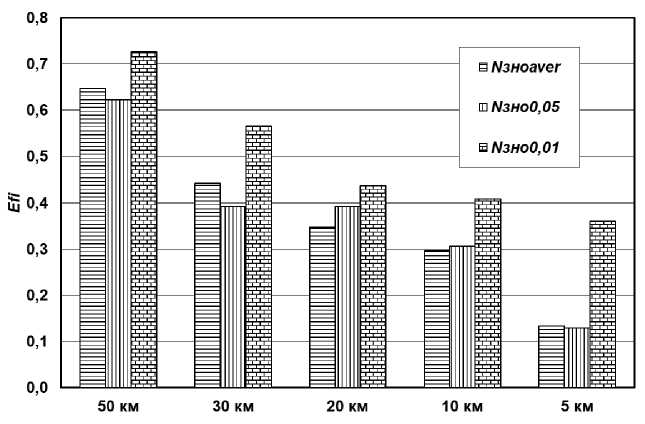

На основании функций распределения N ЗНО можно оценить относительную эффективность контрмер как Ef i = 1 – N ЗНОi /N ЗНО0 , где i – вариант контрмеры, i =0 – без контрмер . При оценках Ef i могут использоваться различные характеристики вероятностного распределения N ЗНО , например: N ЗНОaver – математическое ожидание; N ЗНО0,05 – величина, превышаемая с вероятностью менее 0,05; N ЗНО0,01 – величина, превышаемая с вероятностью менее 0,01. На рис. 5 приведён пример оценки относительной эффективности вариантов контрмер по критерию случаев смерти от радиогенных ЗНО при различных размерах зон эвакуации .

Рис. 5. Относительная эффективность вариантов контрмер по критерию случаев смерти N ЗНО от радиогенных ЗНО при разных размерах зон эвакуации, определённая по величине математического ожидания – N ЗНОaver ; величине, превышаемой с вероятностью менее 0,05 – N ЗНО 0,05 ; величине, превышаемой с вероятностью менее 0,01 – N ЗНО 0,01 .

Представленные примеры оценки радиологических рисков при тяжёлых авариях на ОИАЭ демонстрируют возможности методологии ВАБ-3 по количественной оценке индивидуальных, социальных и коллективных рисков. В примере приведена оценка эффективности вариантов контрмер. Однако подобные оценки могут быть проведены для вариантов размещения АЭС, решений по снижению величины и частоты аварийных выбросов, сравнения уровней безопасности различных типов АЭС.

Полученные с помощью методов ВАБ-3 оценки индивидуальных, социальных и коллективных рисков дают возможность количественного сравнения рисков тяжёлых аварий на ОИАЭ с существующими в обществе рисками, а также с рисками других опасных технологий в общепринятых величинах, используемых в задачах управления рисками, как лицами, принимающими решения по вопросам обеспечения безопасности АЭС, страхованию, так и при взаимодействии с общественностью для демонстрации уровня безопасности ОИАЭ.

Выводы

Методология ВАБ-3 позволяет оценить функции распределения случайных величин, характеризующих радиационные аварии, таких как индивидуальные и коллективные дозы облучения с учётом особенностей местоположения АЭС и контрмер. На основании вычисленных значений этих функций можно оценить количественные значения индивидуального, территориального, социального и коллективного рисков для населения при тяжёлой аварии с выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду.

Результаты ВАБ-3 позволяют предоставить заинтересованным лицам информацию о рисках, связанных с авариями на ОИАЭ, в виде, обычном для практики оценки рисков в неядерных отраслях, таких как территориальный и индивидуальный риски, F-N кривые социального риска, в отличие от ВАБ-1 и ВАБ-2 результатом которых являются оценки вероятности повреждения источников радиоактивности, вероятности и масштабы радиоактивных выбросов в окружающую среду.

Результаты ВАБ-3 дают возможность довести до населения объективную количественную, а не эмоциональную информацию о рисках, связанных с ОИАЭ, что позволит не только снизить социальную напряжённость в обществе, связанную с угрозами аварий, но и увеличить эффективность затрат на повышение безопасности населения и территорий за счёт возможности количественной оценки эффективности мер по повышению безопасности АЭС. Это позволяет усилить научно-техническую поддержку процессов информационного взаимодействия с экспертами, лицами, принимающими решения, СМИ и населением при принятии широкого спектра решений не только при угрозе возникновения, возникновении и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с радиационным фактором, но и по развитию атомной энергетики в целом.

Список литературы Радиационный риск и вероятностный анализ безопасности третьего уровня объектов использования атомной энергии

- Заявление о политике по применению вероятностного анализа безопасности и риск-информативных методов для атомных станций //Ядерная и радиационная безопасность. 2012. № 1. С. 41-45.

- Основные требования к вероятностному анализу безопасности блока атомной станции (НП-095-15). М.: Ростехнадзор, 2015.

- Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах. М.: Ростехнадзор, 2016.

- Procedures for conducting probabilistic safety assessments of nuclear power plants (Level 3): off-site consequences and estimation of risks to the public. IAEA Safety Series No. 50-P-12. Vienna: IAEA, 1996.

- Арутюнян Р.В., Пантелеев В.А., Сегаль М.Д., Панченко С.В. Вероятностный анализ безопасности третьего уровня ВАБ-3 как звено в эволюции работ по повышению безопасности АЭС //Атомная энергия. 2017. Т. 123, вып. 6. С. 344-349.

- Пантелеев В.А., Сегаль М.Д. Состояние и роль пятого уровня глубокоэшелонированной системы защиты АЭС //Атомная энергия. 2019. Т. 126, вып. 5. С. 290-295.

- Use and development of probabilistic safety assessment. An overview of the situation at the end of 2010. NEA/CSNI/R(2012)11. 2013. 415 p. [Электронный ресурс]. URL: https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_19180/use-and-development-of-probabilistic-safety-assessment-an-overview-of-the-situation-at-the-end-of-2010 (дата обращения 19.04.2021).

- IAEA consultants meeting on Level 3 PSA. November 25-28, 2013. [Электронный ресурс]. URL: https://www-pub.iaea.org/iaeameetings/2013 (дата обращения 19.04.2021).

- Декларация Российского научного общества анализа риска «О предельно допустимых уровнях риска» (Пояснительная записка) //Проблемы анализа риска. 2006. Т. 3, № 2. С. 163-168.

- Use and development of probabilistic safety assessments at nuclear facilities. NEA/CSNI/R(2019)10, 2020, 381 p. [Электронный ресурс]. URL: https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_51523/use-and-development-of-probabilistic-safety-assessments-at-nuclear-facilities (дата обращения 19.04.2021).

- US Nuclear Regulatory Commission. Safety Goals for the Operation of Nuclear Power Plants: Policy Statement //Federal Register. 1986. V. 51, N 162. P. 30028-30033.

- Final Report: Complementary Safety Margin Assessment. Vlissingen: EPZ, 2011. [Электронный ресурс]. URL: https://www.laka.org/docu/boeken/pdf/1-01-8-20-57.pdf (дата обращения 19.04.2021).

- Методы расчёта распространения радиоактивных веществ с АЭС и облучения окружающего населения. НТД 38.220.56-84. МХО Интератомэнерго. М.: Энергоатомиздат, 1984.

- ICRP, 2007. The 2007 International Commission on Radiological Protection. ICRP Publication 103 //Ann. ICRP. 2007. V. 37, N 2-4. P. 1-332.

- Арутюнян Р.В., Бакин Р.И., Долганов К.С., Киселев А.А., Ткаченко А.В., Томащик Д.Ю., Цаун С.В. Реконструкция северо-западного радиоактивного следа при аварии на АЭС «Фукусима-1» (Япония) с помощью программных комплексов СОКРАТ/В3 и ПРОЛОГ //Атомная энергия. 2014. Т. 116, вып. 3. С. 171-175.

- Меры по защите населения в случае тяжёлой аварийной ситуации на легководном реакторе. EPR-NPP-PPA (2013). МАГАТЭ, 2015. [Электронный ресурс]. URL: https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/EPR-NPP_PPA_R_web.pdf (дата обращения 19.04.2021).