Радиальный прирост сосны обыкновенной в островном массиве бора лишайникового Печорского Заполярья

Автор: Манов А.В.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 4 (20), 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается динамика радиального прироста сосны обыкновенной ( Pinus sylvestris L. ), произрастающей в условиях дефицита тепла и достатка влаги в переходной зоне лес-тундра. Выявлен высокий показатель автокорреляции первого порядка в индивидуальных хронологиях сосны. Построена обобщенная древесно-кольцевая хронология и установлен климатически обусловленный сигнал радиального прироста сосны на основные метеорологические показатели (температура воздуха, осадки).

Сосна обыкновенная, радиальный прирост, обобщенная древесно-кольцевая хронология, температура воздуха, осадки

Короткий адрес: https://sciup.org/14992715

IDR: 14992715 | УДК: 630*187:582.475:551.583.4(1-924.81)

Текст научной статьи Радиальный прирост сосны обыкновенной в островном массиве бора лишайникового Печорского Заполярья

За последние десятилетия отмечается ускорение роста глобального потепления. Так, осред-ненная по всему Земному шару приземная температура воздуха с начала XX в. увеличилась на 0,74°С, при этом с 1970 г. она выросла более чем на 0,5°С. Сейчас средняя скорость глобального потепления составляет 0,166°С за десятилетие. Наиболее сильное повышение приповерхностной температуры происходит в высоких широтах Северного полушария. Потепление в Арктике, хотя географически происходит неравномерно, составляет в среднем около 5°С за столетие. Особенность динамики климата в северных полярных ши- ротах в ХХ в. заключается в потеплении климата в первой половине века, достигшего максимума в 1940-х гг., последующем похолодании до первой половины 1970-х гг. и вновь потеплении, продолжающемся до настоящего времени. Такая тенденция климата прослеживается по всему Северному полушарию, причем в арктическом регионе тренд потепления достигает максимального значения [1].

В большинстве районов высоких и средних широт Северного полушария в течение последних 100 лет наблюдается слабый рост атмосферных осадков (0,5–1% за десятилетие). В Южном полушарии каких-либо достаточно систематических из- менений осадков не обнаружено. Вместе с тем, изменения осадков весьма непостоянны в пространстве и недостаточно определенно подтверждаются в силу слабой развитости сети наблюдения за ними, сложностью физической природы самого явления и различиями методик их оценки [2].

В настоящее время появляются свидетельства, доказывающие связь происходящего потепления и увлажнения климата с увеличением сомкнутости притундровых лесов и их продуктивности, изменением структуры и состава фитоценозов, а также расселением древесных растений в тундру на границе леса. Так, например, в самом северном лиственничном массиве Ары-Мас отмечено увеличение сомкнутости древостоя (на 65%) и продвижение лиственницы в тундру (на 3–10 м в год). При этом с южного и западного направления в лиственничник проникают темнохвойные породы и береза [3]. В горных районах Полярного Урала происходит экспансия древесных растений выше в горы (за последние 30–40 лет верхняя граница леса сместилась на 20–40 м), увеличение густоты и продуктивности ранее существующих древостоев, и как следствие, увеличиваются площади редколесий и сомкнутых лесов [4]. В Скандинавии и Северной Америке современное потепление климата также привело к смещению полярной и высотной границ леса.

По результатам многочисленных исследований показано, что основным фактором, оказывающим значительное влияние на рост и развитие древесных растений в экстремальных почвенноклиматических условиях – на северном пределе произрастания древесной растительности – является, прежде всего, недостаток тепла в летние месяцы [5]. В бассейне р. Печора северная граница леса сформирована сосняками лишайниковыми. Следует отметить, что сосна в этих условиях может произрастать только на относительно прогреваемых песчаных почвах [6].

В последние десятилетия имеет место тенденция к увеличению величины радиального прироста деревьев сосны, произрастающей на границе северного ареала на северо-западе Кольского п-ова, на 21–78% по сравнению с периодом потепления в первой половине ХХ в. [7]. Однако в это же время появились суждения об ослаблении реакции радиального прироста деревьев на повышение температуры [8]. Так, в субарктических районах Урала и Сибири при потеплении климата в 20–40-е гг. ХХ в. увеличение прироста деревьев было более синхронно с повышением температуры, чем при потеплении в конце этого века [5]. Согласно исследованиям [9], в условиях повышенной температуры воздуха и удвоенной концентра- ции углекислоты отмечается гомеостатическая приспособленность древесных пород. Авторы указывают, что продукционный процесс растений в условиях возможного потепления климата будет в основном лимитирован эндогенными факторами – устьичной проводимостью, а также экзогенными – обеспеченностью растений влагой и минеральными органогенами, особенно азотом.

В работе [10] приводятся доводы об увеличенном приросте годичных колец сосны, произрастающей в центральной части Кольского п-ова (притундровая зона) в первой половине прошлого столетия. Однако после понижения температуры в 1960-х гг. произошли изменения атмосферной циркуляции, что привело к асинхронному ходу региональной и глобальной температуры, вследствие чего к концу ХХ столетия рост годичных колец стабилизировался и не реагировал на глобальное потепление.

Настоящая работа направлена на выявление закономерностей в ходе индексов прироста сосны и климатических трендов на полярной границе леса европейского Северо-Востока (на примере «Сула-Харьягинского бора»).

Природные условия, объекты и методы

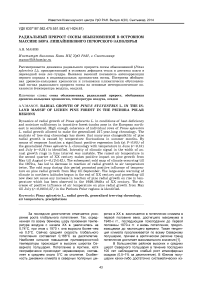

Исследования проводились в заполярном сосняке лишайниковом, расположенном в междуречье Сула-Харьяга бассейна р. Печора (рис. 1). Он представляет собой лесной массив на песчаных отложениях, окруженный болотами и тундрой. В рассматриваемом регионе климат характеризуется как субарктический, с морозной зимой и коротким нежарким летом. Зима сравнительно мягкая вследствие влияния Баренцева моря, однако весна и осень длительные и холодные, а лето прохладное. По данным ближайшей к объекту исследования метеостанции «Нарьян-Мар», среднегодовая температура воздуха составляет минус 3,5 ºС. Средняя температура января – минус 18,2, июля – плюс

Рис. 1. Карта-схема расположения района исследования и ключевых метеостанций.

13,1 ºС. Баланс влаги в районе положительный. Средняя сумма осадков за год составляет около 450 мм. В летний период выпадает примерно половина годовых осадков. Световой период в районе исследований с июня по июль длится круглые сутки [6], что обуславливает суммарное увеличение ФАР, снижение перепадов температуры воздуха в течение суток и тем самым способствует лучшей тепло-обеспеченности песчаных почв. По данным [11], для Восточно-Европейской притундровой лесорастительной области, куда относится исследуемый сосновый массив, среднегодовая температура на поверхности песчаной почвы составляет минус 1,3– 2,8 ºС. Более высокие температуры здесь наблюдаются в июле–августе, когда верхние горизонты почвы прогреваются до 9–15 ºС. Почвы кислые, бедны элементами минерального питания, особенно азотом [12].

Для проведения исследований была заложена пробная площадь в сосняке лишайниковом (66º54′17″ с.ш. и 52º02′21″ в.д.). Сосняк формирует одноярусный, условно одновозрастный, V класса бонитета древостой. Состав древостоя 9С1Б ед.Лц. При доминировании в его составе сосны обыкновенной ( Pinus sylvestris L. ) присутствуют береза пушистая ( Betula pubescens Ehrh.), редко лиственница сибирская ( Larix sibirica Led.). Средняя высота сосны 9 м, средний ее диаметр 11 см. Возраст деревьев хвойных видов 65–90 лет, отдельные особи достигают 200 лет. Абсолютная полнота древостоя 18,6 м2/га, запас древесины растущих в нем деревьев 110 м3/га. Сухостой представлен тонкомерными деревьями сосны. Встречаются пни, сохранившиеся после рубки древостоя в 40-х гг. XX в. Следы пожаров на деревьях не обнаружены. Подрост преимущественно сосновый (1,5 тыс. шт./га), здоровый. Мохово-лишайниковый покров сплошной, образуют его кустистые лишайники и зеленые мхи. Почва – подзол иллювиально-гумусово-железистый.

Отбор образцов древесины сосны для денд-роклиматического анализа производился с растущих деревьев в виде кернов на высоте 0,2–0,3 м от шейки корня по одному радиусу. Камеральная работа выполнялась согласно методикам [5, 13]. При подготовке засмоленных образцов древесины к измерениям использовался ручной бытовой отпариватель для одежды. Под действием пара смола и древесина хорошо размягчаются, что облегчает зачистку образцов лезвием. Измерение ширины годичных колец проводили с точностью 0,01 мм на измерительной установке LINTAB™ с использованием специализированного программного обеспечения TSAP™ [15]. Полученные 13 индивидуальных рядов радиального прироста деревьев сосны были дополнены 16 рядами от более старых сосен «Су-ла-Харьягинского бора», хранящихся в Международном банке древесно-кольцевых данных ITRDB (International Tree Ring Data Bank, gov/paleo/, исследователь F. Schwein-gruber). Обработку дендрохронологического материала проводили с помощью программных пакетов dplR и bootRes из библиотеки среды статистической обработки данных R ( [15, 16].

Для избегания влияния на годичный прирост возрастных изменений индивидуальные древеснокольцевые хронологии были индексированы с использованием кубического сглаживающего сплайна при помощи пакета dplR. Затем из-за высокой инертности (автокорреляции) ширины годичных колец индивидуальные ряды индексов прироста были «выбелены» с использованием модели авторегрессии. Далее ряды усреднены методом взвешенного среднего Тьюки, в результате чего получена обобщенная хронология. Для оценки качества дендрохронологических рядов были рассчитаны следующие показатели: коэффициент корреляции Пирсона, стандартное отклонение, средний коэффициент чувствительности, автокорреляция первого порядка и общий популяционный сигнал хронологии (expressed population signal, EPS). За пороговую величину EPS принято значение 0,85, при которой общая дисперсия ниже этого порога указывает на недопустимое количество шума в хронологиях.

Влияние климата на радиальный прирост сосны оценивали по показателям функции отклика, полученным при помощи бутстреп-метода (bootstrap) в пакете bootRes. Данный подход основан на получении значений коэффициентов множественной линейной регрессии для климатических переменных отдельных месяцев и оценки их доверительных интервалов [5].

Для сопоставления обобщенной хронологии с погодными условиями в работе был использован архив инструментальных метеоданных ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» ( с месячным ходом температуры воздуха и атмосферных осадков по метеостанции «Нарьян-Мар». В анализе использован массив рядов данных по температуре воздуха с 1927 г. по 2011 г., по количеству осадков – с 1966 г. по 2011 г. Разница в начале анализируемых периодов рассмотренных показателей обусловлена тем, что до 1966 г. в наблюдениях за осадками были введены изменения в методах измерения и обработке данных, поэтому ряды сумм осадков были неоднородными.

Результаты исследований

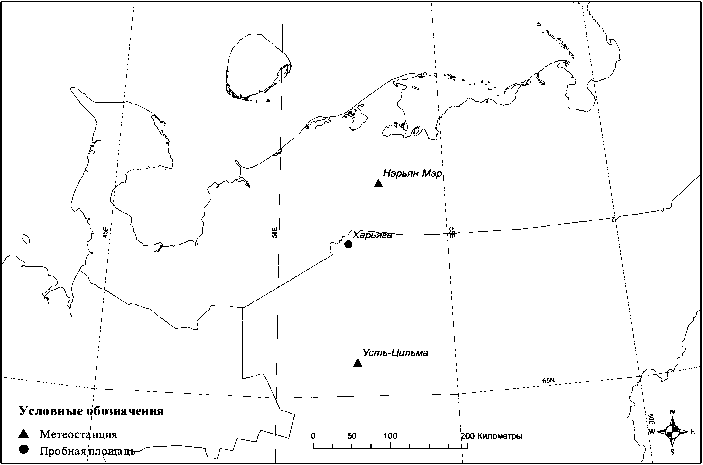

Статистический анализ индивидуальных рядов радиального прироста сосны «Сула-Харьягин-ского бора» подтверждает хорошее качество полученного материала и возможность его применения при дендроклиматических исследованиях. Так, теснота связи между индивидуальными хронологиями – значительная (в среднем коэффициент корреляции равен 0,69, стандартное отклонение – 0,45). Средний коэффициент чувствительности хронологических рядов достаточно высокий (0,23). Согласно показателю EPS≥0,85, доказана обеспеченность древесно-кольцевых хронологий данными с 1792 г. по 2008 г. Отмечается высокое значение автокорреляции первого порядка (в среднем – 0,78) в индивидуальных рядах хронологий, что свидетельствует о связи климатических условий прошлых лет с приростом древесины текущего года. Достаточно высокая согласованность индивидуальных рядов по сосне позволила объединить их в обобщенную хронологию длительностью 217 лет для рассматриваемого сосняка лишайникового (рис. 2).

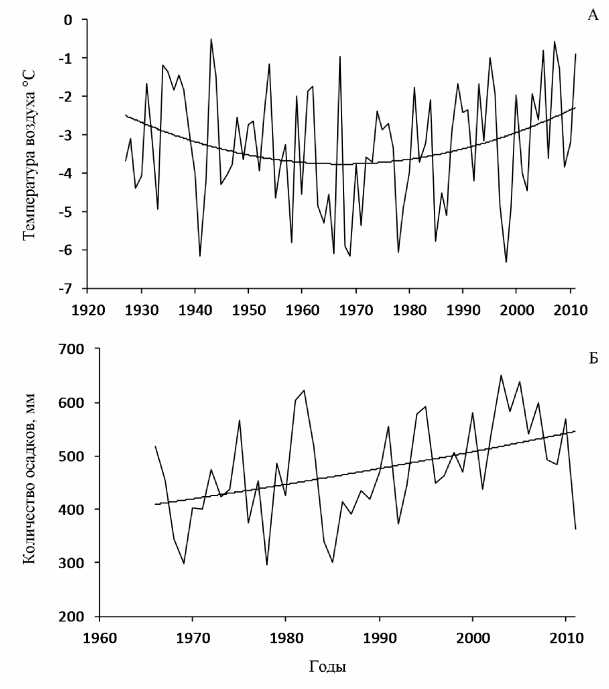

Многолетняя динамика среднегодовой температуры и суммы осадков по метеостанции «Нарьян-Мар» изображена на рис. 3. На графиках видно, что за период метеонаблюдений на исследуемой территории произошли заметные климатические изменения. До конца 1960-х гг. отмечено снижение температуры приземного слоя. Начиная с 1970 г. многолетняя средняя температура воздуха начала заметно увеличиваться вплоть до настоящего времени (рис. 3 А). С конца 1960-х гг. наблюдается также возрастающий тренд сумм годовых осадков (рис. 3 Б), что согласуется с многолетними климатическими изменениями на Европейском Севере России [17].

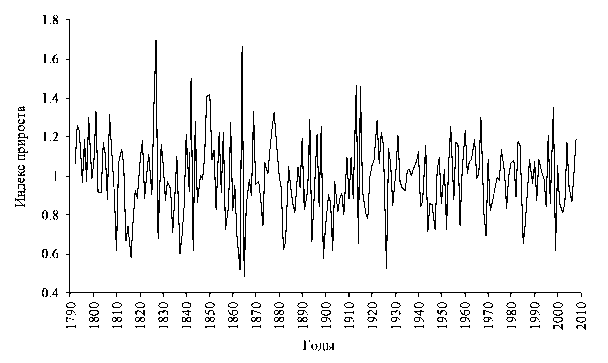

Сравнительный анализ обобщенной древесно-кольцевой хронологии с погодными условиями мая-сентября в Печорском Заполярье показал, что положительное влияние на радиальный прирост сосны оказывает температура воздуха с мая по август ( r =0,06-0,34) (рис. 4 А). Статистически значимая связь (при P <0,05) отмечается в месяцы активной вегетации, в частности в июне ( r =0,19) и июле ( r =0,34). При этом температура воздуха июля влияет на прирост стволовой древесины сосны значительно сильнее, чем в остальные месяцы вегетационного периода. В сентябре связь между приведенными показателями слабая, отрицательная ( r =-0,05). По показателям функции отклика отсутствует значимая связь радиального прироста сосны с количеством месячных осадков за анали-

Рис. 2. Обобщенная древесно-кольцевая хронология сосны.

Рис. 4. Функция отклика обобщенной древеснокольцевой хронологии сосны на среднемесячную температуру воздуха (А) и сумму месячных осадков (Б). Темные столбцы указывают на коэффициент значимости при P <0,05, вертикальные линии представляют собой 95%-ный доверительный интервал.

Рис. 3. Ход среднегодовой температуры воздуха (А) и суммы годовых осадков (Б) по метеостанции «Нарьян-Мар».

зируемый период (рис. 4 Б). Так, реакция прироста древесины на осадки в отдельные месяцы слабая, положительная ( r =0,03-0,11), а в июле – слабая, отрицательная ( r =-0,08).

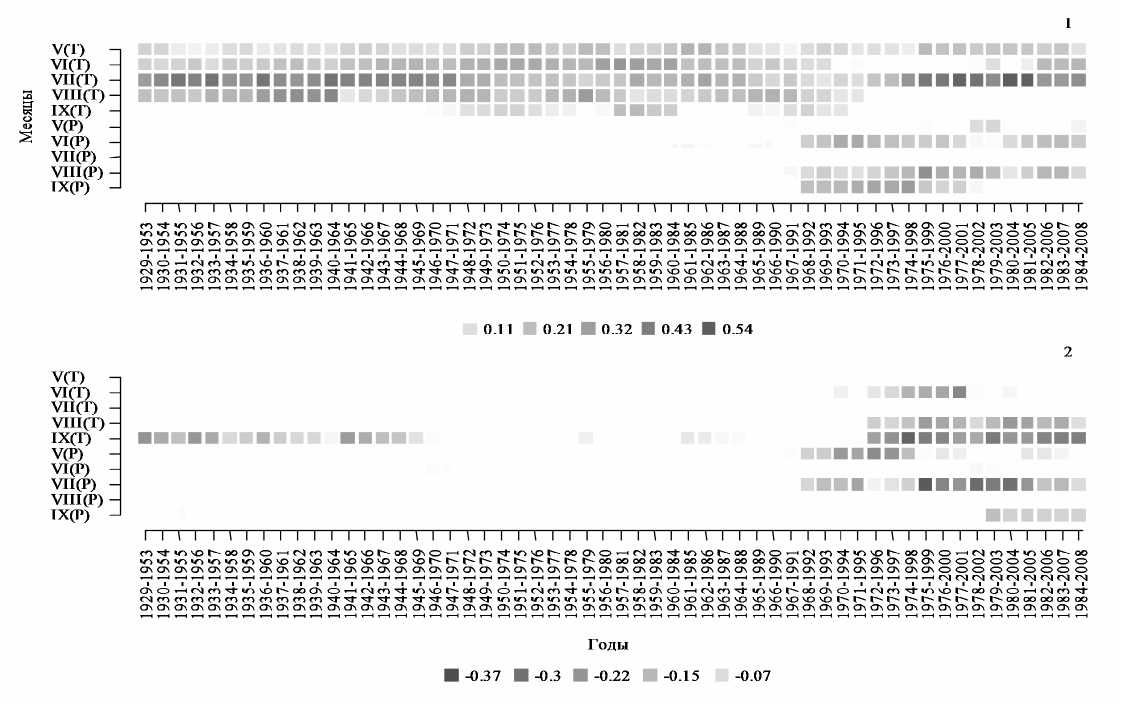

Очевидно, что показатели отношения при-рост/климат в течение продолжительного времени нестабильны. Поэтому климатические изменения, произошедшие за анализируемый период, должны были отразиться на радиальном приросте сосны. Интенсивность климатического отклика во времен-но́м интервале представлена на рис. 5. Отмечается различный во времени характер связи хронологий прироста сосны со среднемесячными температурами воздуха мая-сентября. Наиболее неустойчивая реакция сосны на воздействие приземной температуры приурочена к потеплениям климата в северных полярных широтах в ХХ в. Повышенная температура воздуха во второй четверти ХХ в. оказывает положительное влияние на прирост сосны с мая по август, при этом наиболее благоприятные условия для роста сосны приходятся на июль и август. Так, с 1929 г. по 1950 г. средний коэффициент регрессии в июле равен 0,42, в августе – 0,29, в июне – 0,19, в мае – 0,12, в сентябре – (-0,09). Последующее похолодание климата, происходившее до 1970-х гг., привело к снижению реакции радиаль-

Рис. 5. Функция отклика обобщенной древесно-кольцевой хронологии сосны на среднемесячную температуру воздуха (Т) и сумму месячных осадков (Р) в «плавающем» окне шириной 25 лет. Оттенки серого указывают на положительные (1) и отрицательные (2) значения коэффициента регрессии.

ного прироста на температуру воздуха в наиболее благоприятные для роста сосны в первой половине ХХ в. месяцы (июль и август). Однако похолодание также способствовало увеличению периода (с мая по сентябрь) положительного влияния температуры на радиальный прирост сосны. Так, с 1951 г. по 1970 г. средний коэффициент регрессии в июне и июле составил 0,20, в августе – 0,19, в мае – 0,15, в сентябре – 0,06. Начавшееся с 1970-х гг. и продолжающееся до настоящего времени масштабное потепление климата в северных широтах имеет свои особенности во влиянии на прирост древесины сосны в Печорском Заполярье. Здесь не наблюдается такого усиления реакции радиального прироста деревьев на повышение температуры, которое было в 20–40-е гг. ХХ в. Наоборот, обобщенная древесно-кольцевая хронология показывает отрицательный отклик на температуру в августе и в отдельные годы в июне. В мае температура воздуха положительно влияет на рост сосны, однако связь между ними слабая, находится ниже уровня значимости при P <0,05. Благоприятным периодом для развития сосны в конце ХХ в. являлся преимущественно июль месяц. С 1971 г. по 1984 г. средний коэффициент регрессии был ниже, чем во второй четверти ХХ в. и составил в июле 0,37, в мае – 0,15, в июне – 0,003, в августе – (-0,13), в сентябре – (-0,23).

Из-за ограниченного периода однородных данных по суммам месячных осадков для рассматриваемого региона влияние осадков на радиальный прирост сосны во временно́м интервале оценивали с 1968 г. по 1984 г. Значения функции отклика в этом промежутке времени показывают слабую интенсивность реакции радиального прироста сосны на количество выпавших осадков (рис. 5). Отмеча- ется положительная постоянная взаимосвязь осадков в июне и августе с ростом сосны. В июле данная зависимость отрицательная. В мае эта зависимость с отрицательного значения переходит в положительную, а в сентябре она имеет обратную тенденцию. При этом в большинстве случаев показатели функций отклика не достигают уровня значимости при P<0,05. Согласно величине гидротермического коэффициента (по Г.Т.Селянинову), рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. По данным [11] для ВосточноЕвропейской притундровой лесорастительной области баланс влаги или гидротермический коэффициент составляет 1,75. Следовательно, из-за слабого испарения в лишайниковых сообществах Печорского Заполярья создаются довольно благоприятные условия влажности воздуха для развития древесных растений.

Заключение

Анализ связи динамики климатических факторов и радиального прироста деревьев в переходной зоне лес–тундра выявил сильный климатический сигнал в обобщенной древесно-кольцевой хронологии сосны в летние месяцы. Функция отклика подтверждает, что ведущим фактором, определяющим темпы радиального прироста стволовой древесины сосны на полярной границе леса, является температура воздуха в июле. Остальные месяцы вегетационного периода показывают различный во времени характер связи температуры с приростом. При этом в конце ХХ в. отмечается ослабление воздействия лимитирующего фактора (температуры воздуха) на радиальный прирост сосны в «Сула-Харьягинском бору». Снижение роли темпе- ратуры воздуха в изменчивости прироста деревьев сосны в Печорском Заполярье в этот период, видимо, следует объяснить биологическими особенностями сосны обыкновенной. Исследуемый древостой находится в возрастном этапе развития, где происходит интенсивное накопление деревьями древесины [11]. Следовательно, в лишайниковых сообществах на бедных песчаных почвах возможна корневая конкуренция деревьев за элементы минерального питания. Поэтому целью дальнейших исследований является изучение влияния эндогенных факторов на продукционные процессы деревьев в сосняках Заполярья.

Автор выражает благодарность д.б.н. К.С.Боб-ковой за ценные советы в ходе подготовки этой статьи.

Работа поддержана проектом ПРООН/ГЭФ 00059042.

Список литературы Радиальный прирост сосны обыкновенной в островном массиве бора лишайникового Печорского Заполярья

- Climate Change 2007. The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, Cambridge University Press, 2007. 996 p.

- McBean G., Alekseev G., Chen D at al. Arctic climate: past and present. Arctic Climate Impacts Assessment (ACIA). Cambridge University Press, Cambridge, 2005. P. 21-60.

- Харук В.И., Рэнсон К.Дж., Им С.Т., Наурзбаев М.М. Лиственничники лесотундры и климатические тренды//Экология. 2006. № 5. С. 323-331.

- Шиятов С.Г., Терентьев М.М., Фомин В.В. Пространственно-временная динамика лесотундровых сообществ на Полярном Урале//Экология. 2005. № 2. С. 1-8.

- Ваганов Е.А., Шиятов С.Г., Мазепа В.С. Дендроклиматические исследования в Урало-Сибирской Субарктике. Новосибирск: Наука, 1996. 246 с.

- Листов А.А. Боры-беломошники. М.: Агропромиздат, 1986. 181 с.

- Алексеев А.С., Сорока А.Р. Анализ долговременных тенденций роста Pinus sulvestris на северо-западе Кольского полуострова//Ботанический журнал. 2003. Т. 88. № 6. С. 59-75.

- Briffa K.F., Schweingruber F., Jones P. at al. Reduced sensitivity of recent tree-growth to temperature at high northern latitudes//Nature. 1998. Vol. 391. № 12. P. 678-682.

- Максимов Т.Х., Койке Т. Физиологические аспекты адаптации хвойных и лиственных пород деревьев якутской и японской популяции при возможном потеплении климата//Физиология растений -наука 3-го тысячелетия: Тез. докл. 4-го съезда о-ва физиологов раст. России. М., 1999. Т. 1. С. 412-413.

- Raspopov O.M., Kolström T., Shumilov O.L. et al. Global warming and regional tree-ring growth response in the Kola Peninsula, North-West Russia//Northern timberline forests: Environmental and socio-economic issues and concerns. Kolari, Finland, 2002.

- Семенов Б.А., Цветков В.Ф., Чибисов Г.А., Елизаров Ф.П. Притундровые леса Европейской части России (природа и ведение хозяйства). Архангельск: ООО « ресс А», 1998. 332 с.

- Цветков В.Ф., Семенов Б.А. Сосняки Крайнего Севера. М.: Агропромиздат, 1985. 116 с.

- Шиятов С.Г., Ваганов Е.А., Кирдянов А.В. и др. Методы дендрохронологии. Часть I. Основы дендрохронологии. Сбор и получение древесно-кольцевой информации: Учебно-методич. пособие. Красноярск: КрасГУ, 2000. 80 с.

- Rinn F. Tsap version 3.5. Reference Manual. Computer program for tree-ring analysis and presentation. Helenberg, Germany, Frank Rinn, 1996. 264 р.

- Bunn A.G. A dendrochronology program library in R (dplR)//Dendrochronologia, 2008. № 26. P. 115-124.

- Zang C., Biondi F. Dendroclimatic calibration in R: The bootRes package for response and correlation function analysis//Dendrochronologia, 2013. № 31. P. 68-74.

- Шварцман Ю.Г. Изменения климата и их ожидаемые последствия на Европейском Севере//Вестник Поморского университета, 2001. Серия естеств. и точные науки. № 1 (2). С. 10-17.