Радиоэкологические проблемы в лесах России

Автор: Раздайводин А. Н., Марадудин И. И., Радин А. И., Ромашкин Д. Ю.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Радиоэкология леса

Статья в выпуске: 3, 2019 года.

Бесплатный доступ

Обобщены итоги исследований отдела радиационной экологии и экотоксикологии леса с момента его создания, обозначены проблемы, приведены достижения и направления дальнейшего развития лесной радиационной экологии в научном и практическом направлениях.

Радиоэкология, ионизирующее излучение, радиационный мониторинг лесов, радиоактивные лесные пожары, лесовозобновление, биологическая устойчивость, радиационная лесопатология

Короткий адрес: https://sciup.org/143169930

IDR: 143169930 | УДК: 574:2:539.1.04:630.181:631.438 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2019.3.10

Текст научной статьи Радиоэкологические проблемы в лесах России

Интенсивное использование человечеством атомной энергии и ядерных материалов привело к тому, что в окружающую среду стало поступать большое количество радионуклидов искусственного происхождения, оказывающих влияние на живые организмы. Основными источниками радионуклидов являются ядерные испытания, радиационные аварии и инциденты. К их числу относятся аварии на Чернобыльской АЭС (1986 г.) и АЭС Фукусима (2011 г.), отнесенные к максимальному (седьмому) уровню по Международной шкале оценки опасности событий на АЭС (INES IAEA) [1], а также большое количество менее значительных инцидентов на предприятиях ядерно-топливного цикла и в организациях, использующих для различных целей радиоизотопы; утрата контроля за частью автономных радиоизотопных термоэлектрических генераторов.

Несмотря на панические настроения в ряде развитых стран, приводящие к необоснованному отказу от использования атомной энергии, ядерная отрасль остается важным элементом хозяйственной деятельности человека. В то же время возрастают риски, связанные с ядерным терроризмом.

Большинство радиационных аварий и инцидентов носят «сельский» характер [2], так как они коснулись в основном естественных и искусственных ландшафтов, людей, занятых в сельском и лесном хозяйстве.

В результате радиационных аварий загрязнению радионуклидами подверглись леса на больших территориях европейской части России, Юго-Восточного Урала и Алтая, ряда европейских стран, а следы глобальных выпадений от ядерных испытаний и аварий могут быть обнаружены практически во всех лесных экосистемах Северного полушария.

Загрязненные радионуклидами леса выполняют функцию биогеохимического барьера – «связывают» и удерживают их от дальнейшего распространения. Однако эти леса являются источником радиационной опасности для работников лесного комплекса, населения и потребителей загрязненной лесной продукции. Особую опасность в них представляют чрезвычайные ситуации, прежде всего – радиоактивные лесные пожары. В лесных экосистемах, загрязненных радионуклидами, в отличие от сельскохозяйственных, промышленных земель и поселений, крайне затруднены активные защитные мероприятия.

Исследование радиоактивного загрязнения и влияния ионизирующих излучений на лесные экосистемы, их компоненты и осуществление лесохозяйственных процессов в интересах обеспечения радиационной безопасности представляет собой актуальную и долговременную научную и практическую задачу.

Радиоэкологический мониторинг лесов

Долгое время информация о радиационной обстановке на загрязнённых территориях относилась к государственной тайне. Единственным документом, регламентирующим ведение лесного хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения, были Рекомендации по ведению сельского и лесного хозяйства при радиоактивном загрязнении внешней среды [3]. Этот документ имел гриф «Для служебного пользования» и был ориентирован на работу в условиях радиоактивного загрязнения вследствие гипотетического применения ядерного оружия.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС способствовала интенсификации научных и прикладных исследований в области лесной радиоэкологии, а также большей открытости в вопросах радиоактивного загрязнения территорий.

Радиоактивное загрязнение изменило природные, экологические и социально-экономические свойства лесов. Возникли ограничения на пребывание людей в загрязненных лесах, осуществление хозяйственной деятельности и использование лесных ресурсов. Потребовалось введение специальных защитных мероприятий, основой для назначения которых должен был стать радиационный мониторинг лесов [4, 5].

Для решения этих задач в системе Госкомлеса СССР создали Службу радиационного контроля. В дальнейшем в Рослесхозе организовали Управление радиационной экологии, которое возглавил доктор биологических наук, профессор И. И. Марадудин. Отраслевым научно-исследовательским институтам было поручено провести радиоэкологические исследования; в лесхозах и лесничествах на загрязненных территориях были организованы производственные отделы (лаборатории) радиационного контроля. В 1991– 1994 гг. подведомственными организациями Рослесхоза проведено полное наземное поквартальное радиационное обследование земель лесного фонда [6, 7], началось обследование лесов в зоне влияния ПО «Маяк» и Восточно-Уральского радиоактивного следа.

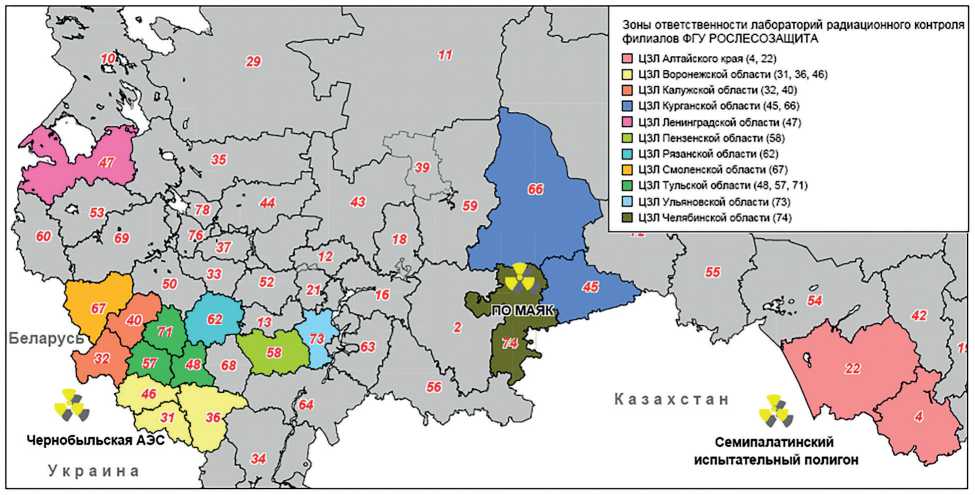

В 1991 г. в регионах Российской Федерации создана сеть стационарных участков (пунктов постоянного наблюдения) радиационного мониторинга лесов (рис. 1), охватывающая все зоны радиоактивного загрязнения в различных почвенно-климатических условиях и включающая более 100 участков. В 2003 г. она была дополнена совместной сетью радиационного мониторинга лесов Союзного государства из 25 стационарных участков, в том числе 15 на территории Российской Федерации.

В 2007–2015 гг. сотрудниками ВНИИЛМ и Рослесозащиты в ходе реализации Федеральной целевой программы (ФЦП) «Преодоление последствий радиационных аварий» на период до 2010 г. и на период до 2015 г. проведено повторное поквартальное обследование лесов, загрязненных вследствие аварии на ЧАЭС, инцидентов на ПО «Маяк» и деятельности Семипалатинского ядерного полигона.

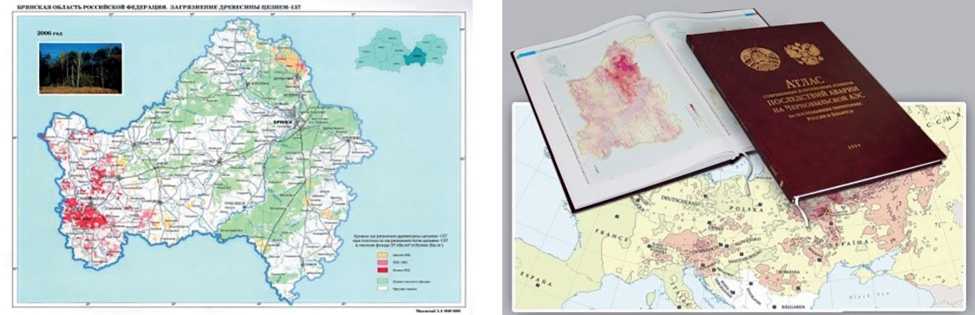

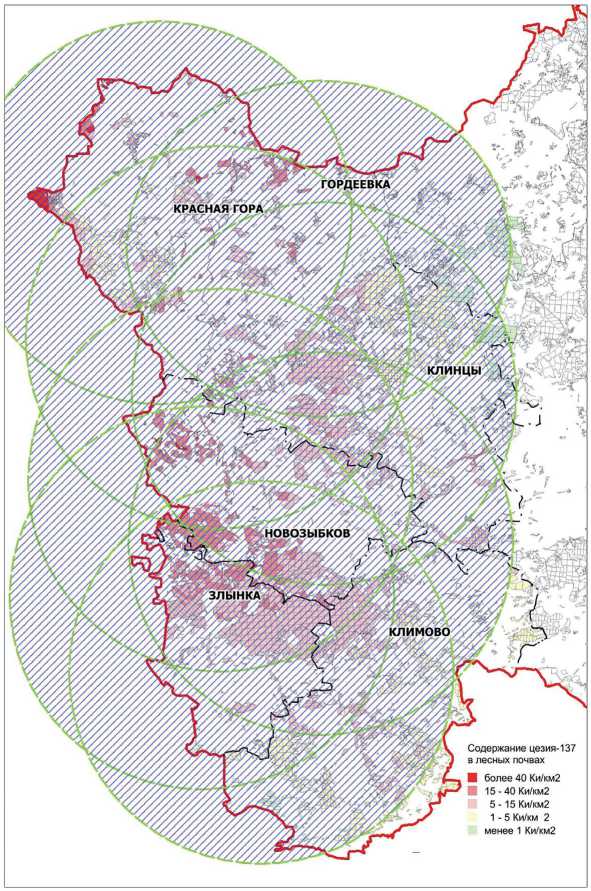

В 2009 г. сотрудники ВНИИЛМ приняли участие в разработке Атласа современных и прогнозных аспектов последствий аварии на Чернобыльской АЭС на пострадавших территориях России и Беларуси (АСПА Россия–Беларусь). На основе многолетних исследований и анализа материалов радиационного мониторинга лесов была подготовлена российская часть лесного раздела Атласа (рис. 2) [4].

В 2017 г. сотрудниками отдела по заказу Частного учреждения государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Инновационно-технологический центр проекта «Прорыв» выполнены исследования по оценке радиационной обстановки в лесах в зоне влияния Сибирского химического

Рис. 1. Регионы Российской Федерации, в которых расположены стационарные участки радиационного мониторинга лесов

Рис. 2. Карта загрязнения лесов Брянской обл. цезием-137 из лесного раздела АСПА Россия–Беларусь

комбината (СХК) (Томск). Материалы исследований вошли в Атлас радиоэкологической обстановки в 30-километровой зоне АО «СХК» [8].

По данным радиационного мониторинга лесов на 2018 г., проводимого подведомственными организациями Рослесхоза, площадь лесов России с плотностью загрязнения почвы цезием-137 37 кБк/м2 и более (1 Ки/км2 и более) составляет около 600 тыс. га, а стронцием-90 с плотностью 5,55кБк/м2 и более (0,15 Ки/км2 и более) – около 300 тыс. га.

Мониторинг радиационной обстановки, осуществляемый Росгидрометом в рамках проведения государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды, направлен на оперативное выявление новых радиационных аварий и инцидентов и дает только общую картину [9]. Его данных недостаточно для обеспечения хозяйственной деятельности в загрязненных лесах, их охраны и защиты. Планирование и реализация реабилитационных мероприятий в лесах, загрязненных радионуклидами, проводится на основании сведений о загрязнении лесных кварталов с учетом лесорастительных условий. Важным шагом для решения этой проблемы может быть включение радиационного мониторинга лесов в систему государственного экологического мониторинга как самостоятельной подсистемы или элемента государственного лесопатологического мониторинга.

Проведение профилактических и реабилитационных мероприятий в лесах, загрязненных радионуклидами, основывается на следующих мероприятиях [10]:

-

V радиационное обследование лесов;

-

V радиационный контроль содержания радионуклидов в лесных ресурсах;

-

V мониторинг радиационной обстановки в лесах.

На сегодняшний день отраслевой радиационный мониторинг лесов осуществляется филиалами Рослесозащиты, в их зону ответственности входят регионы, на территории которых расположены леса, подвергшиеся радиоактивному загрязнению. Радиационный мониторинг лесов в российском сегменте совместной сети стационарных участков Союзного государства осуществляет ВНИИЛМ. Периодичность наблюдений на стационарных участках является ежегодной.

На стационарных участках проводится следующий комплекс работ:

-

V измерение мощности экспозиционной дозы в фиксированных на местности точках;

-

V мониторинг радиоактивного загрязнения лесных почв: определение запаса радионуклидов в верхнем 20-сантиметровом слое почвы; вертикальная миграция по почвенному профилю; оценка пространственной неоднородности;

-

V мониторинг содержания радионуклидов в лесных ресурсах и лесной растительности;

-

V мониторинг содержания радионуклидов в лесных горючих материалах.

Методическое руководство мониторингом осуществляет отдел радиационной экологии и экотоксикологии леса ВНИИЛМ. Результаты мониторинга заносят в отраслевую базу данных радиационного мониторинга лесов и используют для целей лесного планирования на загрязненных территориях.

Радиационный мониторинг лесов был организован в начале средней фазы аварии на Чернобыльской АЭС. Радиационная обстановка на тот момент характеризовалась крайне высокими уровнями внешнего и внутреннего гамма-облучения за счет радиоактивного загрязнения местности, ингаляционного воздействия и перорального поступления радионуклидов с вдыхаемым воздухом и пищей [11]. Важнейшей проблемой того периода было установить возможность радиационно безопасного ведения лесного хозяйства на загрязненных территориях. К задачам мониторинга относилось изучение динамики мощности дозы гамма-излучения на лесных участках, её зависимости от плотности радиоактивного загрязнения почвы, миграции радионуклидов в лесных почвах и в системе почва–растение; исследование динамики накопления радионуклидов различными видами лесных ресурсов. Большинство этих вопросов к настоящему времени достаточно хорошо изучено, накоплен большой объем многолетних наблюдений. При сборе данных радиационного мониторинга лесов приоритет отдавался безопасности человека, однако большое значение имело и сохранение средообразующих функций леса.

В настоящее время на территории Российской Федерации ситуация в загрязненных радионуклидами лесах рассматривается как поздняя фаза радиационных аварий. Радиационная обстановка постепенно нормализуется, в основном в соответствии с законом радиоактивного распада, в хозяйственном отношении начался переход к условиям нормальной жизнедеятельности, но ряд ограничений сохранится еще на многие годы (в юго-западных районах Брянской обл. – до 150–300 лет). В этой фазе аварии перед радиационным мониторингом лесов, помимо проблем мониторинга радиационной обстановки, встают новые задачи – наблюдение за результатами хронического облучения лесных экосистем.

Радиоактивные лесные пожары – научная и практическая проблема

Развитие работ в области радиационной лесной пирологии во ВНИИЛМ связано с именем основателя этого научного направления – доктора сельскохозяйственных наук С. И. Души-Гудыма [12]. Под его руководством сначала во ВНИИ химизации лесного хозяйства с привлечением научных подразделений ряда специализированных организаций (ВНИИПО МВД, РНЭЦ Госкомчерно-быля, НИФХИ им. Карпова, МГУ им. Ломоносова и др.), а с 2001 г. – во ВНИИЛМ стали изучать продукты горения загрязнённых радионуклидами лесных горючих материалов (ЛГМ) и выявлять риски миграции радионуклидов в их составе.

Установлено, что на территориях зон отчуждения и отселения, помимо опасных факторов, характерных для всех лесных пожаров [13], чрезвычайную угрозу могут создавать твердые и газообразные продукты горения ЛГМ, их количество и удельная радиоактивность, объемы дымовых выбросов и концентрация в них радионуклидов. Так, содержание радионуклидов в золе и недожоге может превышать уровни, установленные для радиоактивных отходов. В условиях радиоактивного загрязнения потери товарной древесины имеют меньшее значение, чем связанные с повреждением огнем утрата или ослабление защитных радиоэкологических функций.

Результаты радиационно-пирологических исследований нашли отражение в ГОСТ Р 22.1.09–99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование лесных пожаров» [14]. В нем приводятся определения таких понятий, как: радиоактивный лесной пожар, чрезвычайная лесопожарная ситуация, предпосылки и критерии чрезвычайной лесопожарной ситуации, поражающие факторы радиоактивного лесного пожара.

С 2001 г. работы по лесной радиационно-пирологической тематике продолжаются во

ВНИИЛМ. Разрабатываются методики прогнозирования лесных пожаров и чрезвычайных лесопожарных ситуаций [15], совершенствуются подходы к информационному обеспечению системы лесопожарных мероприятий на загрязненных территориях, радиационно-пирологические модели основных пожароопасных типов леса, исследуется биологическая и противопожарная устойчивость лесов, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

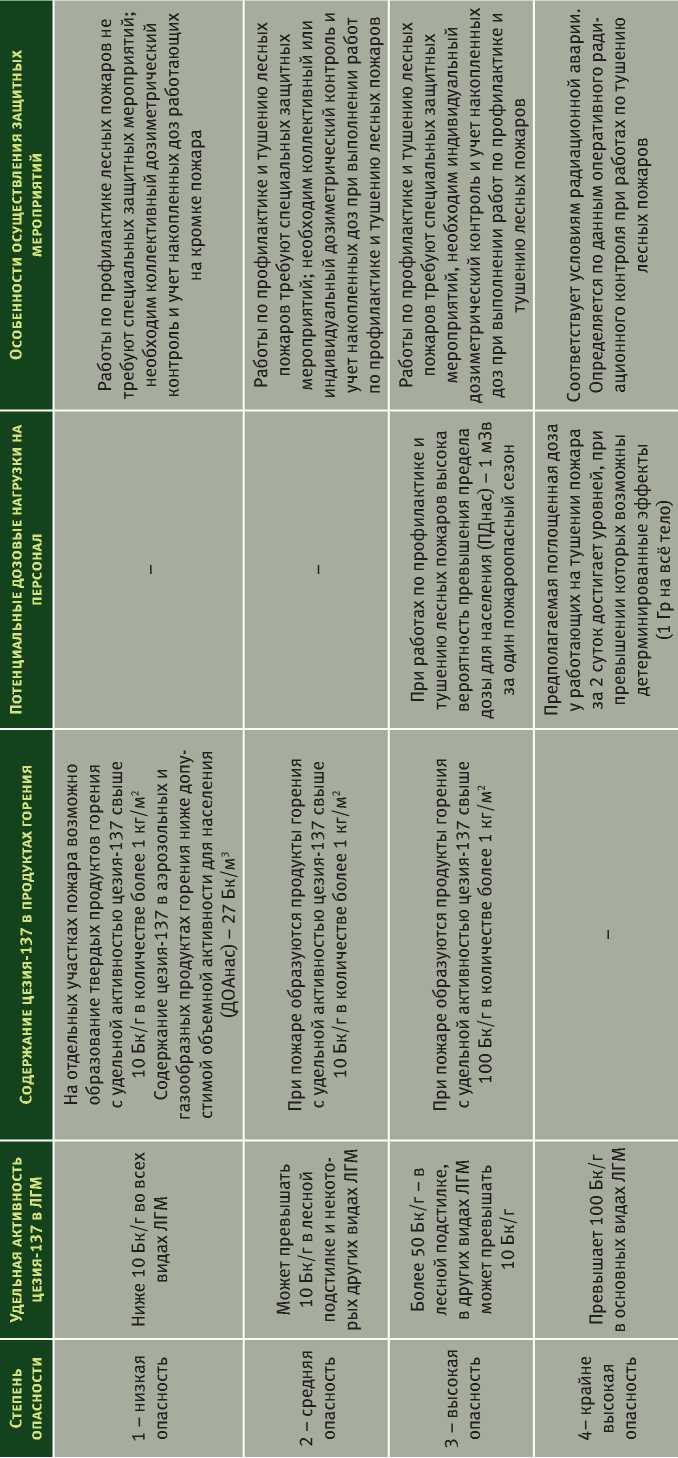

Определение термина «радиоактивный лесной пожар» [14] является достаточно широким и включает ситуации, требующие различных подходов к их профилактике и тушению. В развитие этого определения нами предложена классификация лесных участков, загрязненных цезием-137 вследствие аварии на ЧАЭС, и радиоактивных лесных пожаров, возникающих на них, по степени опасности и необходимости применения специальных мер, которая основана на их радиационно-пирологических характеристиках. В качестве критерия используются параметры минимально значимой активности (МЗА) и минимально значимой удельной активности (МЗУА) в лесных горючих материалах (лесной подстилке) для цезия-137, применительно к работающим на кромке пожара, с учетом данных о плотности радиоактивного загрязнения лесных участков и типов лесорастительных условий. В ЛГМ практически всегда присутствуют естественные и техногенные радионуклиды, поэтому под источниками ионизирующего излучения понимаются объекты, удовлетворяющие действующим критериям нормирования. Для основного дозообразующего радионуклида чернобыльского происхождения – цезия-137 – Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) предусматривают особые условия работ с источниками ионизирующего излучения при одновременном превышении МЗУА более 10 Бк/г и МЗА более 10 000 Бк [16].

Из всех видов ЛГМ лесная подстилка отличается максимальным содержанием цезия-137 и запасом на единицу площади лесного участка. На долю других горючих материалов приходится в общей сложности не более 20–30% общей активности ЛГМ. Статистический анализ материалов многолетних наблюдений отдела радиационной экологии и экотоксикологии леса ВНИИЛМ, а также данных мониторинга радиационной обстановки на стационарных участках Союзного государства (ВНИИЛМ) и Рослесхоза (Рослесоза-щита) подтвердил связь содержания цезия-137 в лесной подстилке с плотностью радиоактивного загрязнения лесных участков. Уже при плотности загрязнения почвы выше 1 Ки/км2 (37 кБк/м2) возможно образование золы и недожога с удельной активностью цезия-137 выше 10 Бк/г в количестве более 1 кг/м2, что превышает МЗА и МЗУА для ионизирующих источников на рабочих местах [16, 17]. Следовательно, к радиоактивным могут быть отнесены все лесные пожары в зонах радиоактивного загрязнения цезием-137 [18].

Разработанная шкала представлена в таблице. При упрощенном подходе выделенные категории можно сопоставить с зонами радиоактивного загрязнения в соответствии с Особенностями осуществления профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов [10]. Выявленная зависимость содержания радиоцезия в лесной подстилке от трофического ряда лесорастительных условий позволяет уточнить критерии отнесения участков к 1 и 2 категориям шкалы. В группе типов лесорастительных условий A–B содержание цезия-137 в лесной подстилке будет с 95%-й вероятностью ниже МЗУА (10 Бк/г) при плотности загрязнения почвы ~ 300 кБк/м2, а для группы C–D ~ 750 кБк/м2 [18].

Предложенная шкала ориентирована на наиболее распространенную на текущий момент ситуацию: радиоактивное загрязнение земель лесного фонда в результате аэральных выпадений радионуклидов с преобладанием в составе цезия-137, на восстановительной стадии аварии и в ситуации постепенного возвращения к условиям нормальной жизнедеятельности.

На основе многолетних данных о загрязнении радионуклидами в ЛГМ и экспериментальной оценки содержания радионуклидов в газоаэ-розолях по зонам радиоактивного загрязнения подготовлены предложения по обеспечению безопасности при наземном тушении низовых

Шкала категорий радиоактивно загрязненных лесных участков и возникающих на них радиоактивных лесных пожаров по степени опасности при осуществлении их профилактики и тушения

беглых и устойчивых лесных пожаров на землях, подвергшихся радиоактивному загрязнению цезием-137.

Сотрудниками ВНИИЛМ совместно с ООО «ДиСиКон» в 2015–2016 гг. разработана и внедрена в Управлении лесами Брянской обл. система наблюдений за противопожарной обстановкой в наиболее загрязнённых цезием-137 лесах на юго-западе Брянской обл., охватывающая территории Злынковского и Клинцовского лесничеств (рис. 3). Эксплуатацию системы осуществляет ГБУ БО «Лесопожарная служба». В рамках межведомственного взаимодействия доступ к системе предоставляется также соответствующим службам Главного управления МЧС по Брянской обл.

Предварительная оценка экономической эффективности системы показывает снижение затрат на обнаружение лесных пожаров и наблюдение за их развитием в результате сокращения объемов авиационного патрулирования примерно на 17,5 руб./га (в ценах 2016–2017 гг.) и за счет предотвращения коллективной эффективной дозы (от 0,9 до 6 чел.-Зв за пожароопасный сезон) в результате выполнения предлагаемых защитных мероприятий – на 1,0–6,6 руб./га (в соответствии с положениями НРБ-99/2009 в ценах 2016–2017 гг.). Кроме того, повышается качество обнаружения потенциально опасных объектов при сочетании предварительного автоматического их выделения с последующим анализом оператором: определяются не только дымы, но и другие потенциально опасные объекты (люди, машины, возгорания на землях, прилегающих к лесным участкам, и т.д.), а также снижается тревожность персонала вследствие предоставления объективных данных о радиационной обстановке на лесных участках [19].

Лесовосстановление и лесоразведение в зонах радиоактивного загрязнения

Целями лесовосстановления и лесоразведения, как и других реабилитационных мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения,

Рис. 3. Зона обнаружения пожаров системой наблюдения за радиоактивно загрязненными лесами в Злынковском и Клинцовском лесничествах Брянской обл.

являются: предотвращение вторичного загрязнения лесов радионуклидами; сохранение их средообразующих функций; возврат в хозяйственный оборот лесных участков, загрязненных радионуклидами; получение нормативно чистой по радиационному фактору древесины и других лесных ресурсов, а также продуктов их переработки [10]. Необходимость лесоразведения связана с тем, что после чернобыльской аварии часть сельскохозяйственных угодий с высокими уровнями загрязнения была передана в земли лесного фонда либо выведена в земли запаса. Большинство из них находится в юго-западных районах Брянской обл. На таких участках преобладают серые лесные почвы с мощным гумусовым горизонтом, на которых формируется высокий травостой с плотной дерниной, препятствующий естественному возобновлению лесной растительности и представляющий большую радиационно-пирологическую опасность в пожароопасный сезон. Хозяйственная ценность этих участков в настоящее время крайне низкая, но благодаря богатству почв потенциал вовлечения их в хозяйственный оборот достаточно высок. Реабилитация этих земель может быть ускорена и оптимизирована путем решения задачи восстановления на них коренных широколиственных насаждений.

В настоящее время в радиоактивно загрязненных районах преобладают сосновые леса, а доля широколиственных лесов составляет не более 4%. Её можно увеличить за счет подобных участков. По сравнению с сосновыми лесами широколиственные насаждения обладают рядом преимуществ, в частности характеризуются слабой природной пожарной опасностью или ее отсутствием [20].

Кроме того, миграция цезия-137 в хвойных и широколиственных лесах принципиально отличается. Благодаря более низким коэффициентам перехода радионуклидов из почвы в растительность в широколиственных лесах накопление их в древесине и других лесных ресурсах существенно меньше. Для защитных лесов Брянской обл. возраст рубки для дуба и ясеня установлен в 121–140 лет [21], что составляет более 3-х периодов полураспада цезия-137. За такой срок его активность уменьшится более чем в 8 раз, радиационная обстановка на облесенных территориях достигнет безопасного уровня, а удельная активность цезия-137 в лесных ресурсах не будет превышать допустимых уровней. Увеличение площади широколиственных лесов будет способствовать повышению биологического разнообразия и биологической устойчивости лесов, укреплению биологического каркаса пострадавших от аварии территорий и их возвращению к условиям нормальной жизнедеятельности.

Предложения по реабилитации загрязненных территорий методом восстановления коренных широколиственных лесов, разработанные в институте в результате многолетних радиоэкологических исследований, нашли свое воплощение в ходе реализации Программы совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на период до 2016 г. В Злынковском лесничестве Брянской обл. в зоне радиоактивного загрязнения с плотностью загрязнения почвы свыше 15 Ки/км2 ВНИИЛМ в 2016 г. реализовал Специальный проект создания смешанных насаждений коренных типов леса с участием ценных широколиственных пород с высокой степенью противопожарной устойчивости и радиационной безопасности на площади 15 га.

Биологическая устойчивость лесных экосистем

Оценка биологической устойчивости лесов в условиях ограниченного ведения лесного хозяйства является важнейшей задачей лесного планирования и управления территориями в зонах радиоактивного загрязнения.

По данным радиационно-экологического мониторинга, в таких лесах наблюдается изменение биологической и противопожарной устойчивости насаждений в зависимости от плотности загрязнения почвы радионуклидами. Помимо косвенного воздействия, ионизирующее излучение способно непосредственно нарушать стабильность генома древесных растений. При определенных условиях под воздействием радиации изменяется генетическая структура природных популяций [22, 23], что подтверждено нами для сосны обыкновенной и березы повислой в рамках совместных исследований по международному проекту FP7 «PlantDNATolerance» [23, 24].

Точность и чувствительность применяемых в настоящее время методов оценки биологической устойчивости лесов при лесопатологических обследованиях могут быть недостаточны для эффективного проектирования профилактических защитных мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения. Нами исследовалась возможность более точной оценки биологической устойчивости лесных экосистем на ранних стадиях ее снижения с использованием индекса флуктуирующей асимметрии (ИФА) как морфогенетического показателя стабильности развития и модификационной изменчивости.

Исследования проводились на модельных объектах в чистых сосновых и смешанных насаждениях, расположенных в различных зонах радиоактивного загрязнения лесов цезием-137. Предварительная оценка биологической устойчивости насаждений по действующим методикам лесопатологического обследования показала, что наименее устойчивыми являются чистые по составу насаждения сосны, из групп возраста – приспевающие (насаждения естественного происхождения) или молодняки (лесные культуры). Смешанные насаждения разных групп возраста имеют более высокие классы биологической устойчивости.

С применением для комплексной биоиндикации состояния лесных экосистем интегральной оценки, учитывающей несколько регистрируемых признаков (ИФА сосны и березы), проведена морфогенетическая оценка смешанных насаждений, произрастающих в зонах радиоактивного загрязнения цезием-137. Для перевода множества значений ИФА в единую числовую шкалу использована функция желательности Харрингтона (D) [25].

В результате исследований установлено, что ИФА у сосны обыкновенной и березы повислой возрастает при увеличении радиоактивного загрязнения участка цезием-137, что коррелирует с повышением содержания радионуклида в органах и тканях растений как в чистых сосняках, так и в смешанных насаждениях. Выявлена прямая связь интегрального показателя D, рассчитываемого на основе полученных значений ИФА, и биологической устойчивости исследуемых участков. Для лесных участков с близкими параметрами и ТЛУ на территориях с различными уровнями загрязнения почвы радионуклидами обнаружено, что при увеличении плотности загрязнения почвы цезием-137 и его содержании в структурных частях деревьев биологическая устойчивость лесных насаждений снижается. При сравнении лесных участков в чистых насаждениях сосны и смешанных насаждениях с ее участием, характеризующихся аналогичными лесорастительными условиями и одинаковой плотностью загрязнения почвы радионуклидом, установлено, что смешанные насаждения более устойчивы, чем монокультуры сосны. Использование морфогенетических методов оценки биологической устойчивости лесных насаждений в условиях радиоактивного загрязнения на основе применения ИФА позволяет выявлять снижение биологической устойчивости на более ранних стадиях, чем традиционные методы, применяемые при лесопатологическом мониторинге лесов [26, 27].

Разработан инновационный методический подход к измерению параметров дисимметрии билатеральных плоских объектов, основанный на статистическом анализе их цифровых изображений и позволяющий исключить/минимизиро-вать влияние субъективных факторов (в стадии подачи патентной заявки).

Воздействие ионизирующего излучения на лесные организмы и компоненты лесных экосистем

В процессе изучения действия ионизирующих излучений на хозяйственно значимые организмы и компоненты лесных экосистем нами исследована возможность их использования для подавления грибной инфекции в лесных питомниках. При содействии Всероссийского НИИ радиологии и агроэкологии (ВНИИРАЭ) проведен ряд экспериментов по облучению зараженных спорами Alternaria семян ясеня обыкновенного ( Fraxinus excelsior L.) [28], а также культур грибов рода Фузариум. Облучение проводилось на гамма-установке радиационной ГУР-120 с источниками ионизирующего излучения 60Co с паспортной активностью 4,47•1015 Бк.

Несмотря на прослеживающийся во всех экспериментах общий линейный тренд на подавление активности грибов, установлено, что зависимость «доза–эффект» носит более сложный характер. В результате принятия в эксперименте с облучением зараженных семян ясеня линии тренда за нулевой уровень эффекта получена кривая, имеющая несколько пиков подавления/ восстановления в диапазоне доз до 500 Гр и более 2 000 Гр. Если интерпретировать шкалу доз как шкалу времени воздействия повреждающего фактора, эта кривая демонстрирует сходство с кривой фаз протекания общего адаптационного синдрома и изменения стрессовой реакции организма по Г. Селье у человека, животных и растений [29, 30].

В результате исследований установлена принципиальная возможность использовать ионизирующее излучение для подавления развития патогенных грибов при выращивании сеянцев древесных растений и определены подходы к оценке необходимых доз облучения на основе выявленного сходства зависимости развития мицелия грибов от дозы облучения с кривой Г. Селье [28].

Радиационная лесопатология – новый взгляд на проблему

До чернобыльской аварии комплексные исследования по влиянию радиоактивного загрязнения на санитарное состояние лесных участков и развитие очагов патогенных организмов не проводились, за исключением некоторых экспериментальных работ [31]. Изучались генетические и популяционные показатели отдельных модельных видов, оценивались дозы подавления, стерилизации и гибели для некоторых хозяйственно значимых объектов. С 1986 г. по начало 2000-х гг. ряд исследователей (Ю. Д. Абатуров, А. М. Жуков, В. В. Жуков, Г. М. Козубов, Д. А. Криволуцкий, Н. Д. Кучма, Г. В. Линдеман, А. В. Панфилов, Е. Н. Панфилова, Ф. А. Тихомиров и др.) изучали последствия аварии на ЧАЭС. В результате исследования составлена характеристика санитарного состояния лесов в 30-километровой зоне отчуждения и на прилегающих территориях.

Установлено, что резкое ухудшение санитарного состояния в сосновых древостоях наступает при плотности радиоактивного загрязнения почвы свыше 600 Ки/км2. Выдвинуты предположения о возможном отрицательном воздействии дендрофильных насекомых на процесс пострадиационного восстановления ослабленных ионизирующим излучением насаждений. Кроме того, показано, что принципиальных изменений в видовом составе и популяционных характеристиках, однозначно связанных с радиационным фактором, в зонах загрязнения не отмечается. Установлено значимое влияние на патогенные организмы изменения режимов хозяйственной деятельности.

Дальнейшее развитие эти исследования получили, когда стали доступны масштабные данные многолетних наблюдений. Совместно с Калужским филиалом Рослесозащиты сотрудниками отдела на основе архивных данных создана база данных, включающая материалы об очагах патогенных организмов за последние 10 лет, объединенные с актуальной лесотаксационной информацией и актуализированными на текущий год данными о радиоактивном загрязнении лесных участков Брянской обл. База данных содержит более 84 тыс. записей и постоянно пополняется.

Применение методов непараметрической статистики для анализа массива объединенных лесопатологических и радиологических материалов на большом объёме выборки позволило выявить достоверные связи и устойчивые тренды между возникновением очагов ряда хозяйственно значимых видов насекомых-вредителей и болезней и плотностью загрязнения почвы лесных участков цезием-137.

Выявлена устойчивая положительная связь возникновения очагов корневой губки на сосне с плотностью радиоактивного загрязнения лесных участков. Смоляной рак сосны, рыжий сосновый пилильщик и короед-типограф, наоборот, в имеющемся диапазоне плотностей показывают устойчивый обратный тренд. Полученные результаты согласуются с отмечаемой многими исследователями нелинейностью зависимости

«доза–эффект», подтвержденной нами в экспериментах по искусственному облучению семян и патогенных грибов [28]. К аналогичным выводам позволяют прийти результаты морфогенетических исследований, показавшие наибольшую чувствительность в области низких и средних уровней загрязнения [24].

Установлено наличие связей между плотностью загрязнения цезием-137 почв лесных участков и развитием патогенных организмов. Эти связи могут носить нелинейный и разнонаправленный характер в зависимости от уровня загрязнения. Можно предположить, что имеет место как прямое влияние ионизирующего излучения на конкретные виды патогенов, так и косвенное, через воздействие излучения на другие виды лесных экосистем, а также через изменение режима ведения лесного хозяйства, связанное с условиями радиоактивного загрязнения. Влияние радиоактивного загрязнения должно учитываться при осуществлении хозяйственной деятельности в загрязненных лесах, в том числе при лесопатологических обследованиях и осуществлении санитарно-оздоровительных мероприятий.

Полученные результаты позволяют выделить новое направление лесной радиоэкологии, изучающее влияние радиоактивного загрязнения и ионизирующих излучений на санитарное состояние лесных экосистем и развитие очагов патогенных организмов – радиационную лесопатологию [32]. Необходимо углубленное исследование влияния радиоактивного загрязнения на основные хозяйственно значимые виды вредителей и болезней для повышения эффективности защитных мероприятий и предотвращения негативных тенденций трансформации лесных экосистем.

* *

*

Проблема радиоактивного загрязнения и воздействия ионизирующих излучений на лесные экосистемы является сложной и многоплановой, её решение не может быть осуществлено в рамках одного научного коллектива. В связи с этим отдел радиационной экологии и экотоксикологии ВНИ-ИЛМ активно участвует в интеграционных научных процессах с отечественными и зарубежными научно-исследовательскими организациями (НИИГОЧС, ВНИИРАЭ, ИБРАЭ, МГУ, Институт леса НАН Республики Беларусь, РНИУП, ПГРЭЗ, Белгосуниверситет, Геттингенский университет Георга-Августа и т.д.), национальными и зарубежными правительственными организациями (МЧС, Росгидромет, органы исполнительной власти в области лесных отношений в субъектах Российской Федерации, МЧС Республики Беларусь, Минлесхоз Республики Беларусь). Плодотворно развивается творческое сотрудничество и взаимодействие с ФБУ «Рослесозащита» и его филиалами. Сотрудники отдела внесли большой вклад в реализацию лесных разделов ФЦП «Преодоление последствий радиационных аварий» на периоды до 2010 года и 2015 года и Программы совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на периоды 2002–2016 гг.

Решение изложенных выше проблем будет способствовать обеспечению прав граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическими правонарушениями (статья 42 Конституции Российской Федерации).

Список литературы Радиоэкологические проблемы в лесах России

- Международная шкала оценки опасности событий на АЭС // Атомная энергия. - 1991. - Т. 70. - Вып. 1. - С. 3-8.

- Крупные радиационные аварии: последствия и защитные меры / Р. М. Алексахин, Л. А. Булдаков [и др.] ; под общей ред. Л. А. Ильина и В. А. Губанова. - М. : ИздАТ, 2001. - 752 с.

- Рекомендации по ведению сельского и лесного хозяйства при радиоактивном загрязнении внешней среды / Сост.: Е. А. Фёдоров, Г. Н. Романов, Б. С. Пристер [и др.]. - М., 1973. - 157 с.

- Атлас современных и прогнозных аспектов последствий аварии на Чернобыльской АЭС на пострадавших территориях России и Беларуси (АСПА Россия - Беларусь) / Под ред. Ю. А. Израэля, И. М. Богдевича. - М.-Минск : Фонд «Инфосфера» - НИА-Природа, 2009. - 140 с.

- Раздайводин, А. Н. Современные аспекты радиационной безопасности в лесах Российской Федерации / А. Н. Раздайводин, И. И. Марадудин // ВНИИЛМ - 80 лет научных исследований: сб. ст., посвящ. 80-летию ВНИИЛМ. - М. : ВНИИЛМ, 2014. - С. 167-183.

- Приказ Федеральной службы лесного хозяйства № 5 от 10.01.1995 «О выполнении программы по контролю за радиационной обстановкой в лесном фонде».

- Приказ Федеральной службы лесного хозяйства № 110 от 25.06.1996 «Об утверждении карт лесного фонда, загрязненного цезием-137».

- http://atomsib.ru/novosti/7041-sozdan-ekologicheskij-atlas-ploshchadki-stroitelstva-odek-po-proektu-proryv

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2014 № 639 «О государственном мониторинге радиационной обстановки на территории Российской Федерации» . -Режим доступа: http://base.garant.ru/70693532.

- Приказ Минприроды России от 08.06.2017 № 283 «Об утверждении Особенностей осуществления профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов».

- Развитие систем аварийного реагирования и радиационного мониторинга: тр. ИБРАЭ РАН. -Вып. 15/науч. ред. Р. В. Арутюнян. -М.: Наука, 2014. -315 с.

- Рябинков, А. П. Развитие идей радиационной пирологии леса/А. П. Рябинков//ВНИИЛМ -80 лет научных исследований: сб. ст., посвящ. 80-летию ВНИИЛМ. -М.: ВНИИЛМ, 2014. -С. 183-193.

- Мелехов, И. С. О теоретических основах лесной пирологии/И. С. Мелехов. -Архангельск: АЛТИ, 1944. -19 с.

- ГОСТ Р 22.1.09-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование лесных пожаров. Общие требования.

- Душа-Гудым, С. И. Методика оценки и расчета выхода загрязненных радионуклидами продуктов горения при лесных пожарах/С. И. Душа-Гудым, С. Е. Огнева, Б. А. Ушаков. -М.: ВНИИЛМ, 2002. -37 с.

- СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 47 от 07.07.2009.

- Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

- К вопросу о классификации радиоактивных лесных пожаров/А. И. Радин, И. И. Марадудин, А. П. Рябинков, А. Н. Раздайводин, А. А. Белов//Лесн. вестник. -2019. -Т. 23. -№ 2. -С. 107-114

- DOI: 10.18698/2542-1468-2019-2-107-114

- Совершенствование методического обеспечения системы охраны лесов от пожаров, расположенных на землях, подвергшихся радиоактивному загрязнению цезием-137: отчет ФБУ ВНИИЛМ (заключ.) за 2017 г.

- Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 05.07.2011 № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды»

- Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 19.02.2008 № 37 «Об установлении возрастов рубок».

- Панфилов, А. В. Радиочувствительность и санитарное состояние сосновых насаждений в зоне аварии на ЧАЭС/А. В. Панфилов, Е. Н. Панфилова, В. П. Сидоров//Биологические и радиоэкологические последствия аварии на ЧАЭС: Тез. докл. I Междунар. конф. (Зеленый Мыс 10-18.09.1990). -М., 1990. -19 с.

- Оценка биологической устойчивости лесов в зонах радиоактивного загрязнения по флуктуирующей асимметрии хвои сосны обыкновенной/А. Н. Раздайводин, И. В. Чубугина, Д. Ю. Ромашкин, А. И. Радин, А. А. Пророков, Е. А. Чиркова//Современное состояние и перспективы охраны и защиты лесов в системе устойчивого развития: матер. междунар. науч.-практ. конф. -Гомель: ИЛ НАН Республики Беларусь, 2013. -С. 267-271.

- Study of genetic mutations and fluctuating asymmetry in scots pine (Pinus sylvestris L.) and silver birch (Betula pendula Roth) populations growing under the chronic radioactive contamination/K. V. Krutovsky, I. V. Romashkina, A. N. Razdaivodin, A. I. Radin, D. Y. Romashkin//Факторы устойчивости растений и микроорганизмов в экстремальных природных условиях и техногенной среде: матер. Всеросс. науч. конф. с международным участием и школы молодых ученых, 12-15 сентября 2016 г. -Иркутск: Изд-во Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, 2016. -C. 254-255.

- Захаров, В. М. Анализ морфологической изменчивости как метод оценки состояния природных популяций/В. М. Захаров, А. В. Яблоков//Новые методы изучения почв, животных в радиоэкологических исследованиях. -М.: Наука, 1985. -С. 176-185.

- Использование индекса флуктуирующей асимметрии для биоиндикационной оценки биологической устойчивости лесов в зонах радиоактивного загрязнения/Д. Ю. Ромашкин, И. В. Чубугина, А. И. Радин, А. Н. Раздайводин//Лесн. вестник. -2016. -№ 5.-С. 122-128.

- Морфогенетическая оценка биологической устойчивости лесных насаждений в условиях радиоактивного загрязнения/Д. Ю. Ромашкин, И. В. Ромашкина, В. В. Калнин, А. А. Пророков, А. Д. Карпов//Лесн. вестник. -2019. -Т. 23. -№ 2. -С. 84-91. -

- DOI: 10.18698/2542-1468-2019-2-8

- Влияние ионизирующего излучения на развитие патогенных грибов рода Аlternaria на семенах ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior L.)/А. Н. Раздайводин, А. И. Радин, В. В. Калнин //Радиационные технологии в сельском хозяйстве и пищевой промышленности: состояние иперспективы: сб. докл. междунар. науч.-практ. конф. (Обнинск, 26-28.09.2018). -Обнинск: ФГБНУ ВНИИРАЭ, 2018. -С. 114-117.

- Селье, Г. Стресс без дистресса/Г. Селье. -М.: Прогресс, 1982. -68 c.

- Пахомова, В. М. Неспецифический адаптационный синдром растений и общие закономерности реактивности клеток: автореф. … дисс. д-ра биол. наук/В. М. Пахомова. -Минск, 1998. -42 c.

- Действие ионизирующей радиации на биогеоценоз/Д. А. Криволуцкий, Ф. А. Тихомиров . -М.: Наука, 1988. -240 с.

- Новый подход к лесопатологическим исследованиям в зонах радиоактивного загрязнения/Ю. И. Гниненко, В. В. Калнин, В. В. Кучук, И. И. Марадудин, А. А. Мартынюк, А. И. Радин, А. Н. Раздайводин//Успехи современного естествознания. -2019. -№ 8. -С. 34-40.