Радиологические методы в палеоантропологии и археологии: динамика развития

Автор: Медникова М. Б.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Методы естественных наук в изучении археологических древностей и палеоантропологических материалов

Статья в выпуске: 236, 2014 года.

Бесплатный доступ

В кратком обзоре рассматривается эволюция радиологических методов, которые использовались для изучения внутренней структуры археологических и палеоантропологических объектов. За 120 лет, прошедшие с момента открытия В. Ренгеном названного в его честь излучения, достигнут колоссальный прогресс в области радиологической визуализации. Сегодня цифровые радиологические методы позволяют получать цифровые и реальные копии объектов, без разрушения исследовать их внутреннюю структуру, в том числе на микроскопическом уровне.

Пленочная рентгенография, компьютерная и микро-томография, кт двойной энергии, микрофокусная рентгенография, радиологическая микроскопия, археология, палеоантропология

Короткий адрес: https://sciup.org/14328094

IDR: 14328094

Текст научной статьи Радиологические методы в палеоантропологии и археологии: динамика развития

Радиология или, как привычнее звучало в ранних работах, рентгенография – недеструктивный метод изучения внутренней структуры объектов, который может быть чрезвычайно информативным инструментом комплексного биоархео-логического исследования.

Пленочная рентгенография

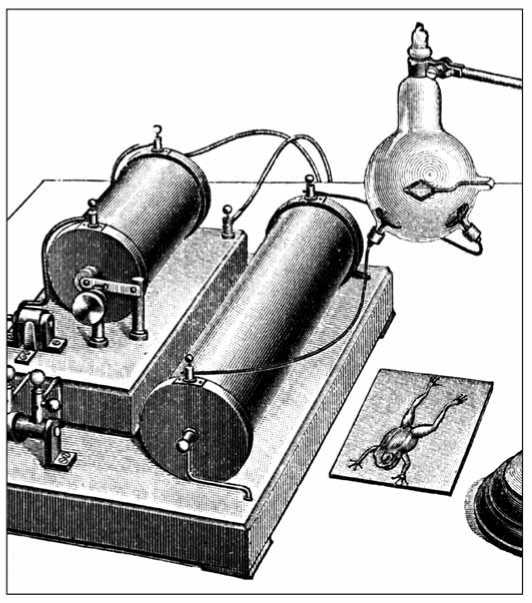

Первое исследование скелетных останков человека рентгеновским способом состоялось вскоре после открытия излучения Рентгеном (рис. 1) в 1895 г. ( Brothwell et al. , 1968. P. 150; Рис.1). С. Калин (Culin) из Пенсильванского университета еще в 1897 г. начал серию эксперментов, сразу после приобретения университетом соответствующего оборудования. В мае этого же года он совместно с Ч. Л. Леонардом рентгенографировали перуанскую мумию из Пакамака.

Рис. 1. Машина, сконструированная В. Рентгеном в 1895 г. (по: THERE, 2014. P.13)

Первая наиболее представительная серия рентгеновских изображений была получена на материале перуанских мумий и хранится ныне в университете Калифорнии в Беркли (Kroeber Archive). Сэр Ф. Петри также быстро оценил возможности использования рентгеновского метода в археологии, прежде всего, применительно к египетским мумиям ( Petrie, Griffith 1898). В своем обширном исследовании Г. Эллиот Смит ( Smith , 1912) описал мумии египетских царей. В 1903 г. египетским радиологом доктором Хаятом была отрентгенорафирована мумия восьмого фараона 18 династии Тутмоса IV (Ibid. P. 44).

Традиционная (пленочная) рентгенография позволяла исследовать морфологические особенности скелета (например, внутреннюю массивность трубчатых костей); исследовать наличие индикаторов физиологического стресса (т. н. линий Гарриса); проводить дифференциальную диагностику палеопатологий ( Медникова , 1998).

Рентгенологические исследования человека в отечественной науке составили отдельные направления в рамках медицины и физической антропологии современного населения. На основании прижизненных изображений кисти изучались феномен биологического возраста, закономерности роста детей и, напротив, постдефинитивных процессов старения; минерализация скелета; действие физических нагрузок в разных профессиональных группах и у спортсменов. В процессе этих исследований были обнаружены адаптивные изменения скелета у обитателей экстремальных экологических ниш. Например, для аборигенов арктической зоны и высокогорья характерно увеличение пространства костного мозга, связанное с адаптацией к кислородному голоданию – гипоксии (Алексеева, Коваленко, 1980).

Замечательный пример применения классического рентгеновского метода к антропологическим материалам из археологических раскопок можно видеть в трудах крупнейшего отечественного клинициста и палеопатолога Д. Г. Рохлина. Опытный рентгенолог, Д. Г. Рохлин широко использовал метод в книге «Болезни древних людей» (1965).

Резкость и контрастность рентгеновского изображения – главные свойства, определяющие его качество. Возникающая на пленке теневая картина была тем резче, чем ближе объект исследования располагался к пленке и чем дальше от нее находился фокус рентгеновской трубки. Даже при применении острофокусных трубок это расстояние должно не менее чем в 5 раз превышать толщу исследуемого объекта, так как иначе будет наблюдаться неправильная передача соотношения между отдельными деталями его строения. С увеличением расстояния фокус-пленка увеличивалась и экспозиция. Существенным фактором, влияющим на качество пленки была правильная проявка, которая была весьма трудоемким занятием. Поэтому произошедший в последние годы переход на цифровые технологии, отказ от стадии проявки пленок – чрезвычайно важное достижение.

Компьютерная томография

Первый опыт применения КТ в палеоантропологии в нашей стране был произведен в 2006 г., когда в Центральном Институте Травматологии и Ортопедии (ЦИТО) на компьютерном томографе CT Aura Philips нами была обследована правая кость кузнеца из Пепкинского кургана абашевской археологической культуры эпохи бронзы. Томография – метод лучевой диагностики, связанный с послойным получением рентгеновских снимков интересующей области исследования, позволила получить аксиальные срезы толщиной от 1 мм и их реконструкции толщиной до 0,2 мм. Определение расстояний между анатомическими точками производилось в программе Centricity DICOM Viewer (version 2,2, 2004).

Результаты этого исследования, опубликованные подробно много позже ( Добровольская, Медникова , 2011), свидетельствуют о влиянии тяжелого физического труда на гипертрофию скелетной системы. На поперечном срезе костного диафиза наблюдается заметное утолщение стенок, достигающее чрезвычайных величин в латеральном квадранте, что можно ассоциировать с костным разрастанием в месте прикрепления дельтовидной мышцы.

Сегодня КТ и ее разновидность микротомография – компьютерная томография небольших объектов с высоким разрешением – стали рутинной процедурой в антропологических исследованиях в нашей стране и за рубежом. Компьютерная томография и микротомография позволяют сегодня антропологам и археологам получать цифровые 3D копии уникальных объектов, недеструктивным способом изучать внутреннюю структуру, создавать базы данных послойных изображений.

Новые возможности появляются благодаря изобретению технологий трехмерной печати. После компьютерной томографии археологических артефактов можно получить их точную или масштабную копию, напечатанную на 3D принтере.

Компьютерная томография двойной энергии – метод, позволяющий определить химический состав объектов

Метод двухэнергетической компьютерной томографии создан в последние годы. Недостатком обычной КТ является ограниченная возможность охарактеризовать структуру изучаемых объектов. Анализ основывается только на показателях рентгеновской плотности, оцениваемой в единицах Хаунсфилда. Двухэнергетическая КТ повышает возможности качественного и количественного рассмотрения изучаемых структур. Одновременное получение объемов данных с высокой и низкой энергией на трубке позволяет при постобработке разделить сигналы от целого ряда веществ (например, кальция, мочевой кислоты, йода, воды, металла и др.), что помогает изучать структуру объектов и органов более полно, вплоть до генерализованного определения их химического состава. В современной клинике два рентгеновских спектра при КТ применяются, например, при диагностике коронарных заболеваний или начальных стадий острой подагры, при определении причин мочекаменной болезни. Но метод мог быть использован и для косвенной денситометрической оценки, поскольку он позволяет количественно и без разрушения объекта определить минеральный состав скелета.

В 2011 г. метод впервые в практике палеоантропологических исследований применялся для анализа разрозненных и фрагментарных ископаемых костей из пещеры Окладникова ( Синицын и др. , 2011). Сканированию подверглись кости глубокой древности из археологических раскопок на Алтае. Предварительно по совокупности генетических и морфологических особенностей была доказана принадлежность останков неандертальцам ( Медникова , 2011). Фрагменты костей происходили из разных геологических слоев, хотя данные антропологии указывали на принадлежность останков ограниченному числу особей. Совпадение показателей минеральной насыщенности, выявленное путем сравнения уровней концентрации солей кальция и мочевой кислоты, подтвердило принадлежность нескольких фрагментов одному человеку.

Цифровая микрофокусная рентгенография

Особенно пристальное внимание привлекает специальная методика рентгеновского исследования – микрофокусная рентгенография (МР) с прямым многократным увеличением рентгеновского изображения. В 2007 г. она впервые была использована при изучении палеоантропологических материалов для детального описания палеопатологий и дифференциальной диагностики заболеваний ( Бужилова и др. , 2008), затем показала свою эффективность в разграничении «анатомически современных» и «архаических» ископаемых людей ( Медникова и др. , 2013).

МР предполагает получение рентгеновских изображений различных объектов с помощью источников излучения, размер фокусного пятна которых не превышает 0,1 мм. Отличительной особенностью таких рентгеновских аппаратов

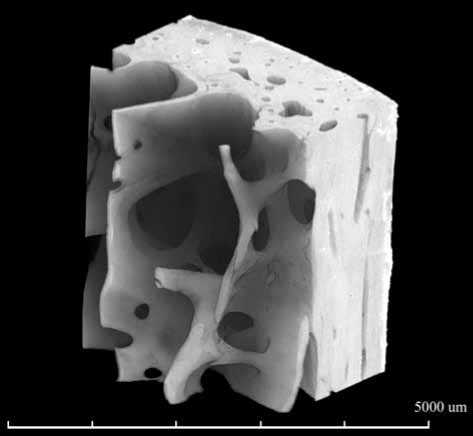

Рис. 2. Трехмерное изображение стенки мелкой трубчатой кости ископаемого человека эпохи среднего палеолита с территории

Алтая, полученное недеструктивным методом, с помощью радиологической микроскопии является повышенная разрешающая способность и получение прямого рентгеновского увеличения объектов до 10–15 раз при сохранении резкости изображения. Этот метод создает уникальные возможности для детального рассмотрения мелких артефактов, часто встречаемых в археологических раскопках. Он значительно превосходит по качеству стандартные рентгенологические исследования. В настоящий момент серийные исследования методом МР на базе ИА РАН проводятся с использованием многоцелевой стационарной рентгеновской установки ПРДУ-02 (производство компании ЭЛТЕХ-Мед, Санкт-Петербург) и сканера для оптического считывания рентгеновской информации с электронной матрицы HD-CR-35 NTD/CR 35 NDT (Германия).

Радиологическая микроскопия

Наиболее совершенным методом, сочетающим преимущества микротомографии и недеструктивную микроскопию, с 2012 г. стала радиологическая микроскопия, позволяющая изучать структурные особенности объектов с увеличением до микронов в двухмерной и трехмерной плоскости (рис. 2). В пилотном исследовании она была применена к уникальному объекту – фаланге кисти ископаемой девочки из раскопок в Денисовой пещере на Алтае, причем томограмма реконструировалась по 4321 проекциям, а размер вокселя составил 9,2814 мкм ( Mednikova et al. , 2013). Сегодня РМ позволяет изучать приспособительные особенности древнего и ископаемого населения ( Mednikova, Dobrovolskaya , 2014).

Таким образом, менее чем за 120 лет развития радиологического метода исследования достигнут колоссальный технический прогресс в изучении внутренней структуры объектов, и эти достижения в полной мере могут быть использованы в изучении археологических и палеоантропологических материалов.

Список литературы Радиологические методы в палеоантропологии и археологии: динамика развития

- Алексеева Т.И., Коваленко В.Ю., 1980. Морфофункциональная характеристика посткраниального скелета азиатских эскимосов//Палеоантропология Сибири/Ред. А.П. Окладников, В.П. Алексеев. М.: Наука. С. 131-153.

- Бужилова А.П., Добровольская М.В., Медникова М.Б., Потрахов Н.Н., Потрахов Е.Н., Грязнов А.Ю., 2008. Применение микрофокусной рентгенографии при диагностике заболеваний древнего человека//Петербургский журнал электроники. № 2-3. С. 152-162.

- Добровольская М.В., Медникова М.Б., 2011. «Медные люди» эпохи бронзы: реконструкция состояния здоровья и социального статуса//АЭАЕ. № 2 (46). С. 143-156.

- Медникова М.Б., 1998. Рентгенография костей человека в биоархеологических реконструкциях//Историческая экология человека. Методика биологических исследований. М.: Старый Сад. С. 182-202.

- Медникова М.Б., 2011. Посткраниальная морфология и таксономия представителей рода Homo из пещеры Окладникова на Алтае. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 127 с.

- Медникова М.Б., Потрахов Н.Н., Бессонов В.Б., 2013. Применение микрофокусной рентгенографии в разграничении ископаемых представителей рода Homo с архаической и современной морфологией//Биотехносфера. № 4 (28). С. 51-55.

- Рохлин Д.Г., 1965. Болезни древних людей (кости людей различных эпох -нормальные и патологически измененные). М.; Л.: Наука. 303 с.

- Синицын В.Е., Медникова М.Б., Мершина Е.А., Васильева Е.С., 2011. Опыт применения компьютерной томографии двойной энергии для изучения костных остатков неандертальцев из пещеры Окладникова на Алтае//Медникова М. Б. Посткраниальная морфология и таксономия представителей рода Homo из пещеры Окладникова на Алтае. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. С. 115-125. (Приложение 2.)

- Brothwell D.R., Molleson Т., Metreveli С., 1968. Radiological aspects of normal variation in earlier skeletons: an exploratory study//The Skeletal Biology of Earlier Human Populations. Symposia of the Society for the Study of Human Biology. Vol. 8/Ed. D. R. Brothwell. Oxford: Pergamon Press. P. 149-172.

- Mednikova M., Dobrovolskaya M., 2014. Vascular system development of small tubular bones of Neanderthals from Altai caves//Proceedings of the European Society of Human Evolution 3, Florence, 2014. P.115.

- Mednikova M.B., Dobrovolskaya M.V., Viola B., Lavrenyuk A.V., Kazansky P.R., Shklover V.Y., Shun’kov M.V., Derevianko A.P., 2013. A micro computerized tomography (X-ray microscopy) of the hand of the Denisova girl//AEAE. Vol. 3. P. 120-125.

- Petrie F.W.M., Griffith F.L., 1898. Deashasheh, 1897: Fifteenth Memoir of the Egyptian Exploration Fund. London: Egyptian Exploration Fund. 51 p.

- Smith G.E., 1912. The Royal mummies. (Catalogue Général des Antiquités Égyptiennes du Musée du Caire. Nos. 61051-61100.) Le Caire: Imprimerie de l’Institut Français d’Archéologie Orientale. 118 p.

- THERE//AGFA Healthcare. November 2014. Edition 17. Belgium: Mantsel. 35p