Радионуклидные характеристики топливной компоненты чернобыльских радиоактивных выпадений

Бесплатный доступ

Распределения соотношений активности "нелетучих" радионуклидов в чернобыльских радиоактивных выпадениях обладают определенной дисперсией. Причиной является не только погрешность измерений активности, но и неоднородности выгорания топлива по активной зоне предварительного реактора. Наиболее чувствительным индикатором выгорания является отношение активности изотопов 137Cs и 134Cs. Сравнение значений этого отношения, полученного при измерении отдельных топливных частиц, с расчетными значениями для предаварийного топлива позволило определить распределение топливных частиц в выпадениях по выгоранию. Средняя глубина выгорания диспергированного топлива оказалась примерно на 20% ниже, чем в предаварийном реакторе. Показано, что вариации радионуклидных характеристик в топливной компоненте выпадений в значительной степени обусловлены неоднородностью характеристик в топливе реактора. Таким образом, предаварийная история реактора проявляется в выпадениях, и по радионук-лидным метрикам топливных частиц можно определить их принадлежность к группам ТВС предаварийного реактора.

Короткий адрес: https://sciup.org/170169801

IDR: 170169801

Текст научной статьи Радионуклидные характеристики топливной компоненты чернобыльских радиоактивных выпадений

Описание чернобыльских радиоактивных вы падений в виде суперпозиции топливной и кон денсационной компонент [1] требует детального анализа радионуклидных характеристик каждой из этих компонент для получения их количественных оценок .

При температуре ~2000 °С элементы всех ра дионуклидов топлива аварийного реактора обла дали определенной степенью летучести . Согласно данным таблицы 1, с точки зрения практической дозиметрии , можно выделить тугоплавкие радио нуклиды ( цирконий , ниобий , церий , европий , неп туний , плутоний ), которые практически могут быть отнесены к " нелетучим ". Радионуклиды других элементов ( например , цезий , стронций , сурьма , рутений в форме RuO, барий и др .) являются час тично летучими и имеют как топливную , так и кон денсационную составляющие активности .

Результаты гамма - спектрометрических измере ний проб почвы показали [1], что цезиевые отно шения активности " нелетучих " радионуклидов близки к средним расчетным значениям этих от ношений в топливе реактора . Этот факт позволил использовать средние реакторные соотношения " нелетучих " радионуклидов в качестве критерия оценки достоверности результатов измерений ак тивности проб почвы , а также для определения активности других радионуклидов по известной активности 144Ce ( например , широко использова лось корреляционное соотношение между плуто нием и церием для расчета плотности загрязнения территорий плутонием ).

Анализ больших массивов данных гамма - спек трометрических измерений проб почвы , ото бранных вокруг ЧАЭС , показал , что устойчивость соотношений активности " нелетучих " радионукли дов относительна , и распределения этих соотно шений обладают определенной дисперсией .

Таблица 1

|

Вещество |

UO 2 |

Cs |

Cs 2 O |

Ba |

BaO |

Sr |

SrO |

Sb |

Te |

TeO 3 |

|

Т плавления |

2760 |

28,5 |

500 |

727 |

2017 |

769 |

2430 |

631 |

450 |

733 |

|

Т кипения |

690 |

1637 |

1384 |

3000 |

1380 |

1390 |

1245 |

Температура плавления и кипения некоторых элементов и их оксидов (0С)

Продолжение таблицы 1

|

Вещество |

J 2 |

Ru |

RuO 4 |

Zr |

ZrO |

Ce |

CeO |

|

Т плавления |

114 |

2250 |

25 |

1852 |

2700 |

795 |

2700 |

|

Т кипения |

184 |

3900 |

108 |

3578 |

3743 |

Возникает естественный вопрос о том , что яв ляется определяющей причиной вариаций отно шения активности " нелетучих " - физические осо бенности или погрешности измерений , и с какой степенью надежности можно пренебречь вариа циями этих соотношений и использовать средне топливные значения основных радионуклидных соотношений ?

Физической причиной таких вариаций может быть то , что описание радионуклидного состава топлива реактора с помощью усредненных харак теристик является идеализацией , поскольку большие размеры активной зоны реактора РБМК -1000, различные типы замедлителя нейтронов ( графит и пароводяная смесь ), большое количест во рабочих каналов с топливом в активной зоне и неравномерное выгорание тепловыделяющей сборки ( ТВС ) приводит к пространственной неод нородности характеристик реактора . В процессе эксплуатации реактора разные ТВС приобретают индивидуальные характеристики , которые на мо мент аварии образуют " стартовые " характеристики радиоактивных выбросов в окружающую среду . Первичный взрыв обусловил наиболее мощный выброс в окружающую среду диспергированного топлива . Поскольку всего было выброшено 3-6% топлива [2], то логичным является предположе ние , что в топливной компоненте выпадений пре обладающими могут быть характеристики топлива из области первичного взрыва . В то же время дли тельное истечение радиоактивных продуктов из аварийного реактора приводило к наложению вы падений и усреднению их характеристик .

Анализ топливной компоненты выпадений требует учета предаварийной истории реактора, обусловившей ядерно-физические и физико-химичес- кие характеристики топлива на момент аварии. Основную информацию о процессах, происходивших в реакторе, несут топливные частицы, составляющие основу топливной компоненты выпадений.

Учитывая изложенное , общая цель настоящей работы может быть сформулирована следующим образом : на основе перехода от расчетных усред ненных радионуклидных характеристик топлива реактора 4- го энергоблока ЧАЭС к характеристи кам ТВС и анализа радионуклидных характеристик топливных частиц выявить характер и степень влияния доаварийной истории ТВС на радионук лидные характеристики выпадений и установить связь между параметрами топливной компоненты выпадений и " стартовыми " характеристиками топ лива на момент аварии .

Отношения активности радионуклидов в реакторе 4- го энергоблока ЧАЭС в зависимости от глубины выгорания топлива

Для расчета активности радионуклидов в ТВС с разным выгоранием в качестве исходных ис пользованы данные по концентрации актиноидов в 4- ом энергоблоке ЧАЭС в зависимости от глубины выгорания топлива [3]. Результаты расчетов пред ставлены в таблице 2.

В колонке 2 приведены значения удельной ак тивности 144 Се в различных группах кассет , вко - лонках 3-9 - нормированные на 144 Се активности радионуклидов . В последней строке таблицы соот ветственно - значения активности радионуклидов , усредненных по всем ТВС , нормированные на 144 Се .

Данные таблицы 2 с учетом глубины выгорания различных групп ТВС позволяют определить рас четную зависимость радионуклидных соотношений в топливе реактора от глубины выгорания топли ва .

Для сравнения расчетных характеристик топлива с характеристиками топливной компоненты выпадений необходимо выбрать радионуклидное соотношение, которое являлось бы надежным индикатором выгорания топлива. При этом достаточно важно, чтобы радионуклиды, определяющие это соотношение, удовлетворяли ряду требований: они должны быть долгоживущими и надежно идентифицируемыми в объектах исследования (топливных частицах). Поставленным условиям в наибольшей мере удовлетворяет соотношение активности изотопов цезия, которое является наиболее чувствительным индикатором выгорания топлива. Кроме того, цезий является долгоживущим радионуклидом и хорошо определяется в пробах выпадений.

Таблица 2

|

№ п / п |

144 Сех 1010, Бк / г |

95 Zr |

90 Sr |

106 Ru |

134 Cs |

137 Cs |

154 Eu x 10-3 |

125 Sb x 10-3 |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

1 |

2,04 |

1,240 |

0,067 |

0,235 |

0,041 |

0,074 |

1,57 |

5,39 |

|

2 |

2,00 |

1,265 |

0,064 |

0,227 |

0,038 |

0,071 |

1,53 |

5,35 |

|

3 |

1,96 |

1,291 |

0,061 |

0,227 |

0,035 |

0,068 |

1,52 |

5,31 |

|

4 |

1,91 |

1,325 |

0,058 |

0,225 |

0,032 |

0,065 |

1,50 |

5,29 |

|

5 |

1,85 |

1,367 |

0,055 |

0,222 |

0,029 |

0,062 |

1,49 |

5,24 |

|

6 |

1,79 |

1,413 |

0,053 |

0,219 |

0,027 |

0,059 |

1,45 |

5,19 |

|

7 |

1,72 |

1,471 |

0,049 |

0,217 |

0,024 |

0,056 |

1,42 |

5,12 |

|

8 |

1,63 |

1,546 |

0,047 |

0,215 |

0,022 |

0,054 |

1,39 |

5,09 |

|

9 |

1,54 |

1,636 |

0,045 |

0,212 |

0,019 |

0,051 |

1,34 |

5,00 |

|

10 |

1,43 |

1,748 |

0,042 |

0,211 |

0,016 |

0,048 |

1,28 |

4,89 |

|

11 |

1,31 |

1,893 |

0,040 |

0,207 |

0,014 |

0,046 |

1,21 |

4,80 |

|

12 |

1,18 |

2,068 |

0,037 |

0,205 |

0,012 |

0,043 |

1,12 |

4,74 |

|

13 |

1,02 |

2,314 |

0,035 |

0,203 |

0,009 |

0,041 |

1,01 |

4,62 |

|

14 |

0,84 |

2,631 |

0,033 |

0,200 |

0,007 |

0,039 |

0,87 |

4,52 |

|

15 |

0,64 |

3,047 |

0,031 |

0,199 |

0,005 |

0,036 |

0,68 |

4,37 |

|

16 |

0,41 |

3,634 |

0,029 |

0,197 |

0,003 |

0,034 |

0,46 |

4,39 |

|

17 |

0,14 |

4,571 |

0,029 |

0,194 |

0,007 |

0,036 |

0,21 |

5,70 |

|

1,73 |

1,40 |

0,059 |

0,220 |

0,034 |

0,064 |

1,50 |

5,30 |

Удельная активность 144Се и нормированные на 144Се активности ПД в разных группах ТВС

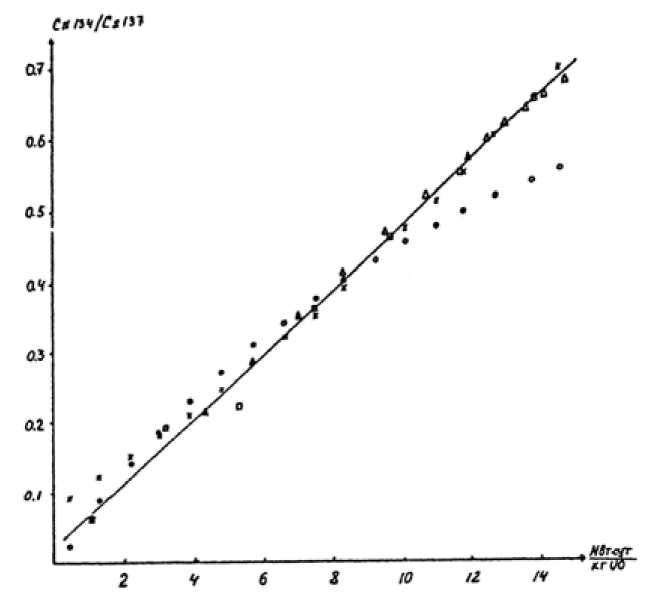

Анализ расчетных данных (таблица 2, [3, 4]) показал, что зависимость величины соотношения 134Сs/137Cs от выгорания близка к линейной. На рисунке 1 представлены расчетные значения этого соотношения, соответствующие определенным значениям выгорания топлива. Как следует из рисунка, минимальное значение соотношения 134Сs/137Cs составляет 0,02, а максимальное - 0,7 [3]. Анализ экспериментальных данных этого соотношения в топливных частицах показал, что для более 99% топливных частиц значения отношения активности изотопов цезия не превышают 0,7, а минимальные значения близки к расчетным из таблицы 2. В итоге принята линейная зависимость величины соотношения 134Сs/137Cs от выгорания топлива с диапазоном значений соотношения от 0,02 до 0,7. Для удобства этот диапазон значений отношения активности изотопов цезия был разде- лен на 7 равных интервалов величиной 0,1. При этом каждому интервалу соответствует определенный диапазон значений выгорания топлива и, соответственно, интервал значений цериевых отношений активности радионуклидов из таблицы 1. Сведенные в таблицу значения отношения активности изотопов цезия и соответствующие им значения цериевых отношений активности радионуклидов можно принять в качестве расчетной схемы анализа топливной компоненты выпадений, представленной топливными частицами (таблица 3).

Данные таблицы 3 могут быть использованы в качестве инструмента как для анализа ха рактеристик выброшенного при взрыве топлива , так и для уточнения характеристик топлива реак тора на момент аварии .

Рис. 1. Зависимость соотношения 134Cs/137Cs в 4- м энергоблоке ЧАЭС от глубины выгорания топлива :

° - расчет авторов ; х - справка комплексной экспедиции ГНЦ “ Курчатовский институт ” от 20.10.1987 г .; Д - данные [4]; - топливные частицы .

Таблица 3

|

134 Cs/ 137 Cs |

137Cs/144Ce |

106Ru/144Ce |

95Zr/144Ce |

154Eu/(144Cex10-3) |

125Sb/(144Cex10-3) |

|

0,0-0,1 |

0,033-0,036 |

0,190-0,195 |

3,50-4,60 |

0,20-0,50 |

4,60-4,70 |

|

0,1-0,2 |

0,036-0,042 |

0,195-0,202 |

2,10-3,50 |

0,50-1,00 |

4,70-4,85 |

|

0,2-0,3 |

0,042-0,047 |

0,202-0,208 |

1,80-2,10 |

1,00-1,20 |

4,85-4,95 |

|

0,3-0,4 |

0,047-0,055 |

0,208-0,215 |

1,50-1,80 |

1,20-1,40 |

4,95-5,10 |

|

0,4-0,5 |

0,055-0,061 |

0,215-0,220 |

1,38-1,50 |

1,40-1,50 |

5,10-5,20 |

|

0,5-0,6 |

0,061-0,070 |

0,220-0,230 |

1,30-1,38 |

1,50-1,55 |

5,20-5,30 |

|

0,6-0,7 |

0,070-0,076 |

0,230-0,235 |

1,24-1,30 |

1,55-1,60 |

5,30-5,40 |

Зависимость цериевых соотношений активности радионуклидов от отношения активности изотопов цезия

Оценка представительности топливной компоненты выпадений к реакторному топливу по глубине выгорания

В качестве исходных экспериментальных дан ных при анализе топливной компоненты вы падений приняты результаты гамма - спектро метрических измерений топливных частиц из бан ка топливных частиц , сформированного в 1987-

1989 гг . ВНИИТФА и содержащего более 1200 час тиц , выделенных из проб почвы , отобранных в 30 км зоне по разным направлениям от 4- го энерго блока ЧАЭС . Описание банка топливных частиц приведено в [5].

Для характеристики распределения размеров частиц введем понятие среднего "цериевого" размера частиц (без учета вариации размера по энерговыработке), поскольку в подавляющем большинстве случаев не представляется возможным определить их геометрические размеры из-за конгломерированности с графитом и т.д. Тем более, что для дальнейшего анализа основной интерес представляют именно размеры частиц топлива.

Примем , что частицы реакторного топлива - шарики с плотностью p =10 г / см 3 и удельной актив ностью по 144 Се " среднего " топлива q =1,73 х 1010 Бк / г . Тогда радиус частицы может быть вычислен по формуле :

R = 3/3A/4nqp = 3/1,38хA ,

где R - мкм ; А - активность частицы ( Бк ).

В дальнейшем везде , где это специально не оговорено , используется понятие " цериевого " раз мера топливных частиц .

Диапазон значений активности 144 Се для час тиц из банка ВНИИТФА составил 20 - 2 х 106 Бк . Путем разбиения этого диапазона на поддиапазо ны и с учетом зависимости размера от активности частиц по 144 Се , были получены расчетные значе ния размера частиц , соответствующие интервалам активности частиц по 144 Се и количество частиц в каждом интервале активности ( таблица 4).

Полученное распределение характеризует массив частиц , обусловленный определенным способом их выбора из проб почвы . Однако дан ные таблицы 4, а также характеристика банка топ ливных частиц [5] достаточно хорошо согласуются с данными [6], в соответствии с которым " истинно топливные " частицы представляют окислы урана с радионуклидным составом , близким к составу среднего топлива на момент аварии и размерами 10-100 мкм , а их вклад в активность выпадений топливного состава ближней зоны ЧАЭС составля ет от 50 до 90%. Принимая во внимание , что раз мер более чем 90% частиц не превышает 70 мкм , следует отметить , что распределение частиц по вкладу в суммарную активность по 144 Се ( массу ) диспергированного топлива ( таблица 4) совпадает с данными [7, 8] для частиц с размером от 2 до 70

мкм , причем наибольшее количество частиц име ют размер в диапазоне 30-60 мкм .

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о представительности исследуемого массива топ ливных частиц к дисперсному составу топливной компоненты выпадений .

Из таблицы 4 следует также , что вклад в сум марную активность частиц по 144 Се от крупных частиц ( d >120 мкм ), количество которых не пре вышает 2% от общего числа частиц , весьма зна чителен (45%). Это свидетельствует о том , что одна или несколько крупных частиц могут опреде лять радионуклидные характеристики пробы поч вы .

Для сравнения глубины выгорания топлива в выпадениях и в топливе предаварийного реактора были рассчитаны распределения активности 144 Се по глубине выгорания в топливе ректора ( по дан ным таблицы 1 и таблицы 2) и топливной компо ненте выпадений , представленной банком топлив ных частиц , путем разбиения всего массива топ ливных частиц по значениям отношения активно сти изотопов цезия на группы и определения сум марной активности частиц по 144 Се в каждой груп пе . Результаты расчета представлены в таблице 5, где в качестве индикатора выгорания топлива использовано отношение активности изотопов цезия .

Из таблицы 5 следует , что в отличие от расчет ного распределения в топливе реактора , в дис пергированном топливе максимум активности 144 Се соответствует меньшему значению выгора ния . Соответственно среднее значение выгорания выброшенного при взрыве топлива меньше , чем среднее расчетное значение выгорания топлива в реакторе . Сравнение средних значений отношения активности изотопов цезия , являющегося индика тором выгорания , показало , что по всему массиву топливных частиц эта величина составила 0,39, а расчетное значение в топливе реактора - 0,51.

Таблица 4

Диапазоны активности топливных частиц по 144Се и соответствующие им расчетные значения размера, количество и доля частиц в % от общего количества

|

Диапазон активности частиц по 144Се (Ки) |

Диапазон размера частиц(мкм) |

Количество частиц, n |

Доля частиц, % |

Доля по вкладу в активность, % |

|

(0,5 - 1) х 10-9 |

6 - 8 |

5 |

0,4 |

0,01 |

|

(1 - 5) х 10-9 |

8 - 12 |

24 |

2,1 |

0,10 |

|

(0,5 - 1) х 10-8 |

12 - 16 |

29 |

2,5 |

0,40 |

|

(1 - 5) х 10-8 |

16 - 27 |

199 |

17,2 |

1,00 |

|

(0,5 - 1) х 10-7 |

27 - 34 |

249 |

21,5 |

3,30 |

|

(1 - 5) х 10-7 |

34 - 58 |

484 |

41,9 |

18,50 |

|

(0,5 - 1) х 10-6 |

58 - 74 |

83 |

7,2 |

10,50 |

|

(1 - 5) х 10-6 |

74 - 126 |

62 |

5,4 |

21,00 |

|

(0,5 - 1) х 10-5 |

126 - 160 |

14 |

1,2 |

17,10 |

|

(1 - 5) х 10-5 |

160 - 270 |

7 |

0,6 |

28,00 |

Таблица 5

Распределение активности 144Се в топливе реактора и топливной компоненте выпадений в зависимости от отношения активности изотопов цезия (%)

|

134 Cs/ 137 Cs |

Активность |

144Ce в % |

|

Топливо реактора |

Топливо в выпадениях |

|

|

0,0 - 0,1 |

1,4 |

2,0 |

|

0,1 - 0,2 |

2,0 |

1,9 |

|

0,2 - 0,3 |

1,9 |

8,1 |

|

0,3 - 0,4 |

5,1 |

17,4 |

|

0,4 - 0,5 |

8,6 |

41,7 |

|

0,5 - 0,6 |

32,0 |

22,7 |

|

0,6 - 0,7 |

50,0 |

6,2 |

Изложенное позволяет заключить , что топли вная компонента выпадений соответствует то пливу предаварийного реактора с глубиной вы горания примерно на 20% меньше , чем в среднем по реактору , т . е . к более " молодому " топливу . Из этого следует , что радионуклидные характеристи ки топливной компоненты выпадений должны от личаться от соответствующих характеристик " среднего " топлива .

Радионуклидные соотношения в топливной компоненте выпадений

При исследовании радионуклидных соотноше ний в топливной компоненте выпадений в качестве опорного радионуклида выбран 144 Се . Анализ це риевых соотношений активности радионуклидов в топливных частицах проводился для 137 Се , 106Ru, 125Sb и 154Eu по схеме , представленной в табли це 3. При этом из банка топливных частиц был выбран массив " истинно топливных " частиц , " це риевый " размер которых составлял 10-100 мкм . Результаты расчетов представлены в таблице 6.

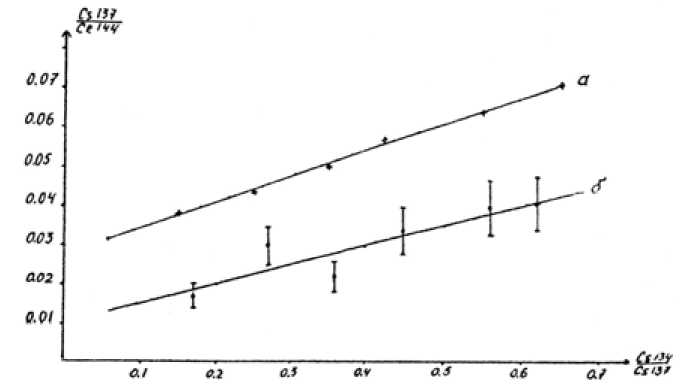

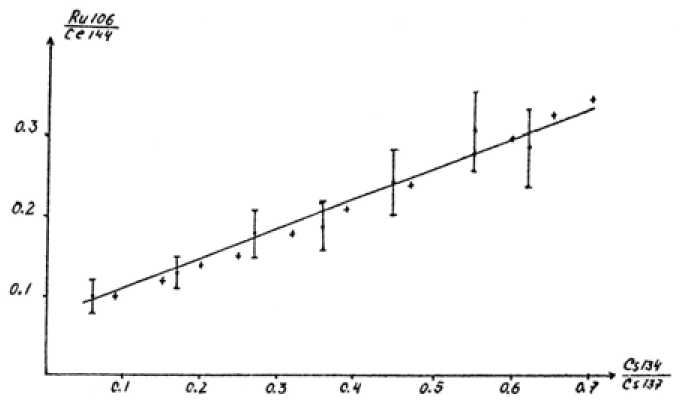

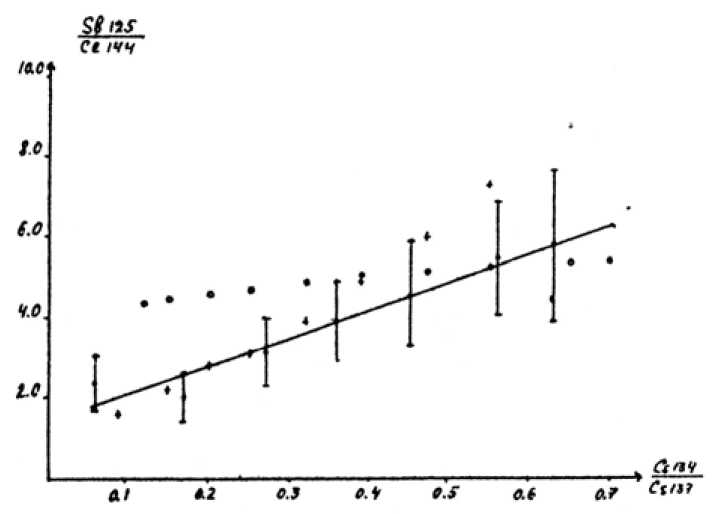

Результаты оценок в таблице 6 приведены с учетом погрешностей измерений активности топ ливных частиц . На рисунках 2-5 приведены рас четные ( по данным таблицы 2 и данным ГНЦ “ Кур чатовский институт ”) в топливе реактора и экспе риментальные ( данные таблицы 6) в топливной компоненте выпадений зависимости цериевых соотношений радионуклидов от глубины выгора ния топлива .

Из рисунка 2 следует, что для соотношения 137Cs/144Ce имеет место обеднение изотопами цезия по отношению к топливу реактора на момент аварии для всего диапазона выгорания топлива. Это свидетельствует о том, что обеднение топливной матрицы цезием происходило в процессе нормальной эксплуатации реактора. По данным таблицы 6 значение отношения суммарной активности 137Cs и 144Ce для истинно топливных частиц составляет 0.033, т.е. 50% от среднего расчетного значения в топливе реактора.

Как следует из рисунка 3, имеет место хорошее совпадение между экспериментальными и расчет ными значениями соотношения 106Ru к 144Ce для разных диапазонов отношения активности изото пов цезия . Однако среднее значение соотношения 106Ru/144Ce в топливных частицах меньше расчет ного среднего этого соотношения в топливе реак тора . Как было показано выше , это обусловлено тем , что среднее значение выгорания выброшен ного при взрыве топлива меньше среднего значе ния выгорания топлива в реакторе ( таблица 5). Таким образом , можно заключить , что в истинно топливных частицах ближней зоны ЧАЭС соотно шение 106Ru к 144Ce близко к реакторному , т . е . то пливная матрица частиц по соотношению 106Ru/144Ce не нарушена . Аналогичный вывод по лучен в работе [9], где отмечается , что в топлив ных частицах ближней зоны ЧАЭС фракциониро вания 106Ru не произошло .

На рисунке 4 представлены графики зависи мости величины соотношения 125Sb/144Ce от соот ношения изотопов цезия . Как следует из рисунка , экспериментальные значения не согласуются с расчетными значениями этого соотношения . Учи тывая то , что исследуемая выборка состоит из " истинно топливных " частиц , радионуклидные ха рактеристики которых определялись предаварий - ной историей реактора , за итоговые значения со отношения 125Sb/144Ce и их зависимость от выго рания нами приняты экспериментальные данные .

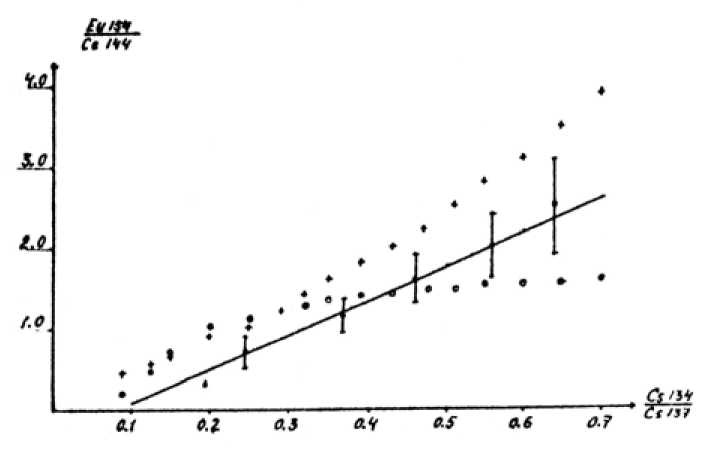

Аналогичным образом обстоит ситуация и с соотношением 154Eu/144Ce. Из рисунка 5 следует , что экспериментальные данные не согласуются с расчетными . В дальнейшем за " истинную " нами принята экспериментальная зависимость соотно шения 154Eu/144Ce.

Таблица 6

Зависимость цериевых отношений активности радионуклидов в топливной компоненте выпадений от глубины выгорания топлива

|

134 Cs/ 137 Cs |

137 Cs |

106 Ru |

125Sb x 10-3 |

154Eu x 10-3 |

|

0,0-0,1 |

0,034 + 0,006 |

0,10 + 0,02 |

2,4 + 0,7 |

- |

|

0,1-0,2 |

0,017 + 0,003 |

0,13 + 0,02 |

2,0 + 0,6 |

0,16 + 0,05 |

|

0,2-0,3 |

0,030 + 0,005 |

0,18 + 0,03 |

3,1 + 0,8 |

0,80 + 0,20 |

|

0,3-0,4 |

0,022 + 0,004 |

0,19 + 0,03 |

3,9 + 1,0 |

1,10 + 0,20 |

|

0,4-0,5 |

0,034 + 0,006 |

0,24 + 0,04 |

4,6 + 1,3 |

1,40 + 0,30 |

|

0,5-0,6 |

0,040 + 0,007 |

0,31 + 0,05 |

5,5 + 1,4 |

2,00 + 0,40 |

|

0,6-0,7 |

0,041 + 0,007 |

0,29 + 0,05 |

5,8 + 1,9 |

2,10 + 0,60 |

|

0,033 + 0,005 |

0,24 + 0,04 |

4,6 + 1,2 |

1,50 + 0,30 |

Рис. 2. Зависимость соотношения 137Cs/144Ce в топливе реактора ( а ) и в топливных частицах ( б ) от величины отношения активности изотопов цезия .

Рис. 3. Зависимость соотношения 106Ru/144Ce в топливе реактора и в топливных частицах от величины соотношения изотопов цезия .

+ - расчет ; - измерения .

Рис. 4. Зависимость соотношения 125Sb/144Ce в топливе реактора и в топливных частицах от величины соотношения изотопов цезия .

° - расчет авторов ; + - справка комплексной экспедиции ГНЦ “ Курчатовский институт ” от 20.10.1987 г .; - измерения .

Рис. 5. Зависимость соотношения 154Eu/144Ce в топливе реактора и в топливных частицах от величины соотношения изотопов цезия .

° - расчет авторов ; + - справка комплексной экспедиции ГНЦ “ Курчатовский институт ” от 20.10.1987 г .; - измерения .

Обобщение результатов анализа радионуклидных соотношений в топливных частицах

Даже при учете выгорания ТВС , удельная ак тивность радионуклидов является , по существу , некоторой средней величиной для определенной группы ТВС в том смысле , что при этом не учиты вается объемное распределение активности ра дионуклидов , обусловленное процессами термо диффузии , в результате которых происходит вы ход радионуклидов из топливных гранул и образо вание " свободной " активности , которая концентри руется в межгранулярном пространстве и на по верхности топливных гранул . Такой процесс воз можен при нормальной эксплуатации реактора . Способность радионуклида переходить в " свобод ное " состояние определяется во многом его фи зико - химическими свойствами . Этому процессу в наибольшей степени подвержен цезий , темпера тура кипения которого составляет 690 0 С , и в раз ной степени другие радионуклиды . В результате перехода части активности некоторых радионук лидов в " свободное " состояние , в топливной мат рице происходит нарушение отдельных радионук лидных соотношений , характерных для топлива с определенной величиной выгорания , и перерас пределение активности по объему топлива . При этом отождествление расчетных значений со отношений радионуклидов с реальными соот ношениями в топливной матрице не будет кор ректным .

Таким образом , можно заключить , что даже в случае точного расчета радионуклидного состава активной зоны реактора 4- го энергоблока ЧАЭС отдельные радионуклидные соотношения в части -

цах диспергированного топлива (" истинно топлив ных " частицах ) не могут быть тождественны рас четным значениям этих соотношений . Оценка " ис тинно топливных " соотношений радионуклидов может играть важную роль при расчете " свобод ной " и связанной активности ( капсулированной в топливных частицах ) радионуклидов в радиоак тивных выпадениях в соответствии с универсаль ной моделью чернобыльских выпадений .

С учетом изложенного , радионуклидные ха рактеристики частиц можно принять за стартовые характеристики топливной компоненты радиоак тивных выпадений . Экспериментальные значения величины цериевых соотношений 137Ce, 106Ru, 154Eu и 125Sb в зависимости от отношения активно сти изотопов цезия ( таблица 6) в топливной ком поненте выпадений позволяют уточнить расчет ные средние значения этих соотношений в топли ве реактора на момент аварии . Используя данные по удельной активности 144Ce из таблицы 2, и про изведя замену расчетных цериевых соотношений на соответствующие экспериментальные , были получены уточненные средние значения ра дионуклидных соотношений в топливе реактора . В таблице 7 приведены сравнительные данные по расчетным и скорректированным средним значе ниям цериевых соотношений 137 С s, 125Sb, 106Ru и 154Eu в топливе реактора .

Полученные зависимости радионуклидных со отношений от выгорания ТВС , представленные на рисунках 2-4, позволяют уточнить расчетную схему ( таблица 3) анализа топливной компоненты ра диоактивных выпадений . В таблице 8 представле на откорректированная с учетом эксперименталь ных данных схема .

Таблица 7

Расчетные и скорректированные средние значения радионуклидных соотношений в топливе реактора 4-го энергоблока ЧАЭС на 26.04.86 г.

|

Q i /144Ce |

(137Cs/144Ce) x 10-2 |

(125Sb/144Ce) x 10-3 |

106 Ru/ 144 Ce |

(15W44Ce) x 10-3 |

|

Расчет |

6,6 |

5,3 |

0,31 |

1,5 |

|

Ут . расч . |

3,9 ± 0,7 |

5,4 ± 1,6 |

0,28 ± 0,05 |

1,9 ± 0,5 |

Таблица 8

Уточненная зависимость радионуклидных соотношений от выгорания топлива на 26.04.86 г.

|

134 Cs/ 137 Cs |

(137Cs/144Ce) x 10-2 |

106 Ru/ 144 Ce |

(125Sb/144Ce) x 10-3 |

(154Eu/144Ce) x 10-3 |

|

0,0-0,1 |

2,0-2,3 |

0,10-0,11 |

1,6-2,0 |

0,2-0,3 |

|

0,1-0,2 |

2,3-2,6 |

0,11-0,14 |

2,0-2,8 |

0,3-0,5 |

|

0,2-0,3 |

2,6-2,9 |

0,14-0,17 |

2,8-3,5 |

0,5-0,9 |

|

0,3-0,4 |

2,9-3,2 |

0,17-0,21 |

3,5-4,2 |

0,9-1,2 |

|

0,4-0,5 |

3,2-3,5 |

0,21-0,25 |

4,2-4,9 |

1,2-1,6 |

|

0,5-0,6 |

3,5-3,8 |

0,25-0,30 |

4,9-5,7 |

1,6-2,1 |

|

0,6-0,7 |

3,8-4,1 |

0,30-0,35 |

5,7-6,5 |

2,1-2,6 |

Таблица 9

Средние расчетные и экспериментальные значения отношения активности радионуклидов в топливе реактора и топливной компоненте выброса на 26.04.86 г.

|

Q i /144Ce |

137Cs/144Ce |

125Sb/144Ce |

106Ru/144Ce |

154Eu/144Ce |

|

Уточнен. расчет. |

3.9 х 10-2 |

5.4 х 10-3 |

0.28 |

1.87 х 10-3 |

|

Топливная |

3.3 х 10-2 |

4.6 х 10-3 |

0.24 |

1.50 х 10-3 |

|

компонента |

||||

|

эксп-т/расчет |

0.85 |

0.85 |

0.86 |

0.80 |

Таблица 10

Значение отношения суммарной активности 154Eu и 144Ce в пробах внешней среды вокруг ЧАЭС на 26.04.86 г. (в скобках - количество проб)

|

Пруд - охладитель ЧАЭС , донные отложения ( данные УКРНИГМИ ) |

Пробы почвы 30- км зоны ЧАЭС |

|

|

Данные ГМП РАМОН |

Данные ИЯИ АНУ |

|

|

1,26 х 10-3 (140) |

1,24 х 10-3 (125) |

1,20 х 10-3 (190) |

Таблица 11

Распределение проб почвы и активности 144Се в точках реперной сети

30-км зоны ЧАЭС по значениям выгорания топлива

|

(154Eu/144Ce) x 103 |

n/N (%) |

Доля активности 144 Се (%) |

|

0,2 - 0,3 |

- |

- |

|

0,3 - 0,5 |

1 |

4,3 |

|

0,5 - 0,9 |

12 |

10,0 |

|

0,9 - 1,2 |

50 |

59,0 |

|

1,2 - 1,6 |

29 |

23,0 |

|

1,6 - 2,1 |

6 |

3,5 |

|

2,1 - 2,6 |

1 |

0,5 |

Полученная схема , также как и расчетная , яв ляется в определенной мере условной , но ее па раметры в большей степени отражают реальные характеристики топливной компоненты выпадений , чем параметры расчетной схемы .

Особенностью топливной компоненты радиоак тивных выпадений в ближней зоне ЧАЭС является то , что распределение выпавшего топлива по зна чениям выгорания отличается от его распределе ния в реакторе . Как следует из таблицы 5, экспе риментальное распределение не коррелирует с расчетным , т . е . количество выброшенного при взрыве топлива для различных диапазонов выго рания оказалось непропорциональным количеству реакторного топлива для этих же диапазонов вы горания . Наибольший вклад в топливную компо -

ненту выпадений дает топливо с выгоранием 8-10 МВтхсут / кг U, что ниже среднего значения энерго выработки по реактору в целом .

Соответственно средние значения радионук лидных соотношений в топливной компоненте вы падений должны быть ниже средних значений этих соотношений в топливе реактора . В таблице 9 представлены уточненные средние значения це риевых соотношений радионуклидов в топливе реактора и средние значения этих соотношений в топливной компоненте выпадений , представлен ной частицами диспергированного топлива , а так же отношение экспериментальных значений ра дионуклидных соотношений к уточненным расчет ным .

Как следует из таблицы , для всех соотношений среднее значение в топливной компоненте выпа дений меньше среднего значения этих соотноше ний в топливе реактора ( уточненные по экспери ментальным данным ) примерно на 15%.

Полученные результаты позволяют поставить вопрос о том , в какой мере их можно распростра нить на выпадения , представленные пробами поч вы . В данном аспекте представляется целесооб разным рассмотреть два вопроса :

-

- о средних значениях отношения активности " нелетучих " радионуклидов в выпадениях ;

-

- о вариациях значений отношения активности " нелетучих " как следствии неоднородности ра дионуклидных характеристик реакторного топлива на момент аварии .

Решение этих задач позволило бы определить , в какой мере предаварийная история реактора проявляется в макропробах радиоактивных выпа дений .

При рассмотрении указанных вопросов при менительно к выпадениям , представленными про бами почвы , следует выделить следующий суще ственные момент . В отличие от топливных частиц , для которых надежным индикатором выгорания топлива является отношение активности изотопов цезия , для проб почвы это соотношение в качест ве индикатора выгорания неприемлемо , поскольку значительная доля цезия в выпадениях присутст вует в свободной форме , что приводит к относите льному постоянству этой величины в пробах по -

чвы , близкой к среднему расчетному ее значению в топливе реактора на момент аварии . Вследствие этого в качестве индикатора выгорания могут быть использованы только соотношения " нелетучих ", например , отношение активности 154Eu и 144Ce.

Среднее значение соотношения 154Eu/144Ce в выпадениях вокруг ЧАЭС определялось как отно шение суммарной активности этих радионуклидов в пробах внешней среды . По различным данным получены следующие результаты ( таблица 10).

Из таблицы 10 и таблицы 8 следует , что по лученные значения отношения активности 154Eu и 144Ce соответствуют значению соотношения ак тивности изотопов цезия - 0,4. Отношение актив ности изотопов цезия по всему банку топливных частиц также составляет 0,4, то есть среднее зна чение выгорания топлива в топливной компоненте выпадений даже несколько меньше , чем было определено для " истинно топливных " частиц , и составляет в среднем 20%. Учитывая погрешность определения значений соотношения 154Eu/144Ce, составляющую 8-10%, можно заключить , что раз личие между средними значениями выгорания топлива в активной зоне реактора и выпадениях достоверно .

Оценим устойчивость соотношения 154Eu и 144Ce в выпадениях вокруг ЧАЭС . В таблице 11 приведены данные по распределению активности 144Ce в зависимости от величины искомого соот ношения ( в данном случае индикаторе выгорания ).

Из таблицы 11 следует , что выгорание топлива в выпадениях принимает разные значения , причем в 50% точек реперной сети выгорание варьирует незначительно и близко к среднему значению вы горания топлива в выпадениях . С учетом погреш ностей измерений можно сказать , что примерно с вероятностью 50-60% в пробах внешней среды отношение активности 154Eu и 144Ce сохраняется и равно (1,2 ± 0,2) х 10-3. Анализ этого соотношения по разным направлениям от ЧАЭС показал , что его распределение по территории имеет хаотичный характер , т . е . не представляется возможным про вести зонирование территории по величине этого соотношения и тем самым соотнести отдельные участи территории с определенными областями активной зоны реактора . Таким образом , можно заключить , что предаварийная история топлива реактора прослеживается в выпадениях , а хаотич ность процессов выноса радиоактивных продуктов из реактора привела к пространственной неодно родности характеристик топливной компоненты в выпадениях .

Представляется также важным оценить насколько расчетная схема анализа топливной компоненты выпадений (таблица 8) отражает реальные взаимосвязи радионуклидных характеристик топлива в выпадениях. Трудности такой оценки связаны с тем, что в выпадениях большинство нуклидов имеют обе компоненты - топливную и конденсационную. В этом смысле удачным приме- ром могут быть пробы почвы, отобранные из области "аномалии" на берегу оз. Глубокое. Аномалия представляет собой узкую береговую полосу, загрязненную по урезу воды выпадениями в 1986 году. Образование радиоактивной каймы обусловлено очисткой поверхности озера за счет ветрового нагона. Периодическое воздействие воды на радиоактивную кайму привело к вымыванию растворимой "свободной" компоненты из нее и, соответственно, к закономерным отличиям радионуклидного состава в самой кайме и на участках выше нее.

Радионуклидные соотношения , характеризу ющие кайму и участки выше нее , представлены в таблице 12. Видно , что в кайме представлена чис то топливная компонента выпадений .

В последнем столбце таблицы 12 приведены значения выгорания топлива , определенные как средние значения этой величины , оцененной для каждого радионуклидного соотношения на основе расчетной схемы . Данные таблицы 12 свидетель ствуют , что полученные соотношения радионукли дов вполне соответствуют схеме анализа выпаде ний , рассчитанные значения выгорания топлива имеют достоверное различие . Кроме того , из таб лицы следует , что отношения активности радио нуклидов в аномалии можно принять в качестве " нижней " оценки этих соотношений в топливной компоненте выпадений .

Таблица 12

|

Место отбора |

((154Eu/144Ce) х 103 |

(137Cs/144Ce) х 10 3 |

(106Ru/144Ce) х 10 |

(125Sb/144Ce) х 103 |

155Eu/154Eu |

Выгорание топлива МВт х сут/кг |

|

Выше аномалии Аномалия |

1,00 ± 0,1 0,65 ± 0,1 |

34 ± 3 21 ± 2 |

1,8 ± 0,3 1,4 ± 0,3 |

3,6 ± 0,6 1,8 ± 0,4 |

1,14 ± 0,1 1,60 ± 0,2 |

7,7 ± 1,1 4,2 ± 0,8 |

Радионуклидные соотношения в пробах почвы из области аномалии оз. Глубокое (на 26.04.86 г.)

Выводы 2.

Проведенный анализ радионуклидных соотно шений в топливной компоненте выпадений в со ответствии с расчетной схемой позволил иденти фицировать топливные частицы по выгоранию 3. топлива и показал , что среднее значение выгора ния топлива в выпадениях примерно на 20% 4.

меньше среднего по реактору .

На основе установленной зависимости церие вых соотношений радионуклидов от выгорания . топлива уточнены расчетные значения этих соот - 6

ношения для разных групп ТВС , а также средние . значения соотношений для топлива в целом . Фи зический смысл результатов анализа состоит в том , что полученные величины определяют " ис тинно топливные " соотношения , т . е . отношение 7. активности радионуклидов в топливной матрице , что позволяет рассчитать долю " свободной " и кап сулированной в топливных частицах активности радионуклидов .

Показано , что вариации радионуклидных ха - .

рактеристик в топливной компоненте выпадений обусловлены в значительной мере неоднородно стью этих характеристик в топливе реактора . Та - 9.

ким образом , предаварийная история реактора проявляется в выпадениях .

Список литературы Радионуклидные характеристики топливной компоненты чернобыльских радиоактивных выпадений

- Ермилов А.П. и др. Использование радионуклидных соотношений в аварийных выпадениях ЧАЭС для прогностических оценок поведения радионуклидов во внешней среде: Отчет ВНИИФТРИ, 1991.

- Источники, эффекты и опасность ионизирующей радиации: Доклад Научного комитета ООН по действию атомной радиации Генеральной Ассамблее за 1988 г., с приложениями: В 2-х т. Т. 2: Пер. с англ. М.: Мир, 1993.

- Боровой А.А. и др. Прогноз активности радионуклидов: Отчет ИАЭ им. И.В. Курчатова. -М., 1987.

- Бегичев С.Н., Боровой А.А., Бурлаков Е.В. и др. Топливо реактора 4-го блока ЧАЭС (краткий справочник). -Москва, 1990, ИАЭ 5268/3.

- Ретроспективный анализ радиоактивных выпадений в ближней зоне ЧАЭС: Отчет РНЭЦ, 1992.

- Богатов С.А., Боровой А.А. О некоторых свойствах топливосодержащих частиц, образовавшихся при аварии на Чернобыльской АЭС, и особенностях формирования топливного выброса. ИАЭ-5344/3, Москва, 1991.

- Ермилов А.П. Результаты измерений спектров дисперсности выпадений топливных частиц в населенных пунктах зоны Чернобыльской АЭС по пробам банка выпадений "ВНИИФТРИ": Отчет ВНИИФТРИ, 1990.

- Малышев В.И., Ермилов А.П., Бахур А.Е., Салмин Ю.П. и др. Выделение и комплексное исследование топливных частиц в почвенном профиле зоны Чернобыльской АЭС: Отчет ВИМС, 1992.

- Дубасов Ю.В., Кривохатский А.С., Савоненков В.Г., Сковородин Н.В. Фракционирование радионуклидов в выпадениях ближней зоны ЧАЭС: Чернобыль-90. Доклады 2-го всесоюзного научнотехнического совещания по итогам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Т. 1. Радиационный мониторинг. Ч. 2. -Чернобыль, 1992. С. 54.