Радионуклидные методы исследования в диагностике рака гортани и гортаноглотки

Автор: Медведева Анна Александровна, Чернов Владимир Иванович, Зельчан Роман Владимирович, Синилкин Иван Геннадьевич, Фролова Ирина Георгиевна, Чижевская Светлана Юрьевна, Чойнзонов Евгений Лхамацыренович, Черемисина Ольга Владимировна, Гольдберг Алексей Викторович

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Опыт работы онкологических учреждений

Статья в выпуске: 6 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

Введение. Выбор адекватной тактики лечения и показатели выживаемости при злокачественных новообразованиях в значительной мере зависят от точности диагностики первичной опухоли. Несмотря на значительные успехи, достигнутые в лечении рака гортани и гортаноглотки, многие аспекты этой проблемы до сих пор остаются нерешенными. Цель исследования - оценка диагностических возможностей радионуклидных методов в визуализации оценки распространенности злокачественных опухолей гортани и гортаноглотки. Материал и методы. В исследование было включено 40 пациентов с раком гортани или гортаноглотки, 10 больных с рецидивом опухолевого процесса, а также 20 человек с доброкачественной патологией гортани. В качестве радиофармпрепаратов использовались 99mTcметоксиизобутил изонитрил (МИБИ), 99mTc-Технефит и 99mTc-«Aлотех». Через 20 мин после введения 99mTc-МИБИ проводилась однофотонная компьютерная томография (ОФЭКТ). Детекцию сторожевых лимфатических узлов (СЛУ) проводили у 26 больных. Через 18 ч после введения 99mTc-Технефита или 99mTc-«Aлотех» выполнялась ОФЭКТ, через 24 ч осуществлялось интраоперационное выявление сторожевых лимфатических узлов при помощи гамма-зонда Gamma Finder II (США). Результаты. При выполнении ОФЭКТ с 99mTc-МИБИ удалось выявить патологическое образование в области гортани или гортаноглотки у 38 пациентов из 40. Накопление препарата в проекции лимфоузлов, пораженных метастазами, удалось визуализировать у 2 (17 %) человек из 12 обследованных. При визуализации СЛУ по данным ОФЭКТ у 26 пациентов выявлены 28 лимфоузлов, при интраоперационной детекции выявлен 31 СЛУ. Интенсивность включения лимфотропных препаратов в СЛУ при ОФЭКТ составляла 5-10 % от места введения, при интраоперационной радиометрии - 12-33 %. Заключение. ОФЭКТ с 99mTc-МИБИ является высокоэффективным методом диагностики злокачественных опухолей гортани и гортаноглотки, чувствительность, специфичность и точность данного метода составляют 95, 80 и 92 % соответственно. Использование 99mTc-Технефита и 99mTc-«Aлотех» для диагностики СЛУ при раке гортани и гортаноглотки характеризуется высокой эффективностью, при этом большей чувствительностью обладала интраоперационная детекция, которая составила 80 и 100 % соответственно.

Рак гортани, рак гортаноглотки, метастазы в регионарные лимфоузлы, диагностика, ядерная медицина, сторожевой лимфоузел

Короткий адрес: https://sciup.org/140254152

IDR: 140254152 | УДК: 616.22+616.321]-006.6-073.916 | DOI: 10.21294/1814-4861-2017-16-6-57-66

Текст научной статьи Радионуклидные методы исследования в диагностике рака гортани и гортаноглотки

В России заболеваемость раком гортани и гор-таноглотки составляет 2,9 на 100 000 населения. При этом у мужчин заболеваемость выше – 6,69 на 100 000 населения (2,4 % от всех злокачественных новообразований). В целом данная локализация составляет 60–70 % от всех злокачественных опухолей верхних дыхательных путей [1, 2]. Несмотря на относительную доступность локализации для диагностики, в 60–70 % случаев рак гортани и гортаноглотки диагностируется на III и IV стадиях. Рак in situ выявляется в 2,3–6 % случаев, I стадия процесса диагностируется лишь в 23,9 % от первично выявленных опухолей [3, 4].

Несмотря на значительные успехи в лечении рака гортани и гортаноглотки, многие аспекты этой проблемы остаются нерешенными. В связи с внедрением в клиническую практику новых методов консервативного лечения и популяризацией органосохраняющих оперативных вмешательств большое значение приобретает ранняя диагностика рецидивного процесса, которая влияет на своевременность и качество оказания специализированной помощи таким больным. Основным методом лечения рака гортани и гортаноглотки остается радикальная операция. При этом одним из основных факторов, определяющих тактику оперативного лечения и прогноз заболевания, является оценка поражения регионарных лимфатических узлов. Частота метастазов в регионарные лимфатические узлы достигает 30 %, даже при отрицательных клинических данных об их поражении [5].

Лимфодиссекция шеи является золотым стандартом постановки диагноза у пациентов с клинически отрицательным поражением лимфоузлов шеи. Вместе с тем радикальная лимфодиссекция шеи негативно сказывается на послеоперационном периоде, увеличивая время заживления и количество осложнений. В последнее время появляется все больше доказательств того, что селективная лимфодиссекция так же эффективна, как ее радикальный вариант при клинически не диагностированных метастазах в шейные лимфатические узлы. Соответственно, применение концепции сторожевых лимфатических узлов (СЛУ) для опухолей гортани и гортаноглотки имеет тенденцию к снижению неоправданных лимфодиссекций. В последние годы радионуклидные методы исследования хорошо зарекомендовали себя при выявлении СЛУ у больных с меланом, раком молочной железы и других локализаций злокачественных новообразований [6–9]. Сторожевой лимфатический узел – первый лимфатический узел на пути оттока лимфы от злокачественной опухоли. Эти узлы, фильтруя афферентную лимфу, становятся «капканом» для злокачественных клеток, поэтому биопсия СЛУ (с последующим гистологическим исследованием) является объективным диагностическим критерием в оценке распространения злокачественного процесса. Полагают, что, если

СЛУ не поражены метастатическим процессом, все остальные регионарные лимфоузлы остаются интактными [10].

На современном этапе диагностика рака гортани и гортаноглотки является комплексной. Cтандартными методами обследования являются непрямая и прямая ларингоскопия, видеоларингоскопия, компьютерная томография, ультразвуковое исследование зон регионарного лимфооттока, магнитно-резонансная томография [11]. Достаточно часто в качестве дополнительного источника информации используются методы ядерной медицины, отличительной чертой которых является функциональность: не обладая таким высоким пространственным разрешением, как изображения, получаемые с помощью СКТ или МРТ, радиофармпрепараты (РФП), распределяясь в организме, способны отражать физиологические и патофизиологические изменения в опухоли и в окружающих тканях [12–14]. В крупных исследовательских центрах для этих целей используется позитронная эмиссионная томография (ПЭТ), при этом в онкологии чаще всего используется фтордезоксиглюкоза, меченная 18F (18F-FDG). Однако при обследовании органов головы и шеи использование этого метода ограничено рядом физиологических особенностей – в норме отмечается физиологическое повышенное накопление 18F-FDG в лимфатической ткани кольца Вальдейера, в подчелюстных слюнных железах, в поперечно-полосатой мускулатуре орбиты, лицевого черепа, языка, шеи, гортани.

В отечественной онкологии широко используются сцинтиграфические методики с применением гамма-излучающих РФП с различными механизмами накопления в опухолевой ткани. Одним из наиболее распространенных в России радиоиндикаторов является 99mТс-метокси-изобутил-изонитрил (МИБИ), который характеризуется неспецифическим накоплением в опухолевой ткани. В литературе широко освещены вопросы использования 99mТс-МИБИ для диагностики злокачественных новообразований, основная масса таких работ касается опухолей молочной железы, легких, опорно-двигательного аппарата [15–18].

По данным литературы, при выявлении злокачественных новообразований гортани и гортано-глотки однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) с 99mТс-МИБИ обладает сравнимой с СКТ или МРТ чувствительностью и характеризуется достаточно высокой специфичностью. Имеются работы по использованию ОФЭКТ с 99mТс-МИБИ как в первичной диагностике, так и в оценке результатов лечения опухолей головы и шеи [19, 20]. При этом по раку гортани и гортано-глотки встречающиеся публикации носят тезисный характер.

Что касается определения СЛУ, следует отметить, что в мировой литературе широко обсуждается вопрос о диагностике СЛУ при опухолях различных локализаций. В частности, актуальным является вопрос о методах их индикации с помощью наноколлоида, меченного 99mTc [21], и лимфотропных красителей. Большинство авторов рекомендуют применять у одного пациента обе методики [22]. В мире активно разрабатываются новые технологии визуализации сторожевых лимфатических узлов, в частности, на основе инфракрасной флуоресценции, которая начала применяться в клинической практике [23]. В мировой ядерной медицине существует ряд радиофармпрепаратов для выявления СЛУ на основе коллоидов [9, 10]. В России в настоящее время отсутствуют зарегистрированные РФП для визуализации СЛУ. В НИИ онкологии Томского НИМЦ и Томском политехническом университете разработан оригинальный радиофармпрепарат на основе меченного 99mTc гамма-оксида алюминия (99mТс-Al2O3), в настоящее время препарат имеет торговое название –

-

99mTc-«Aлотех», который прошел доклинические исследования, показавшие его низкую токсичность и функциональную пригодность для визуализации СЛУ [24, 25].

Материал и методы

В исследование было включено 40 пациентов с верифицированным диагнозом рака гортани или гортаноглотки, 10 больных с рецидивом опухолевого процесса после проведенного лечения, а также 20 человек с доброкачественной патологией гортани – преимущественно это были пациенты с гиперпластическим хроническим ларингитом. Исследование СЛУ проводилось 26 больным раком гортани или гортаноглотки в режиме SPECT на гамма-камере E.CAM 180, Siemens (Германия), интраоперационное выявление СЛУ проводилось при помощи гамма-зонда Gamma Finder II (США). В качестве радиофармпрепаратов использовались

-

99mTc-МИБИ, 99mTc-Технефит и 99mTc-«Aлотех».

Всем пациентам на этапе обследования внутривенно вводился 99mTc-МИБИ в дозе 740 МБк. Через 15–20 мин после введения радиофармпрепарата проводилась ОФЭКТ, во время которой пациенты находились в положении лежа на спине с вытянутыми вдоль тела руками, в поле зрения детектора входила область головы и шеи. Проводилась запись 32 проекций (каждая проекция по 30 сек) с использованием матрицы 64×64 пиксела без аппаратного увеличения. Полученные данные подвергались компьютерной обработке с использованием специализированной компьютерной системы E.Soft фирмы Siemens (Германия) с получением трехмерного изображения головы и шеи, сагиттальных, поперечных и коронарных срезов. Оценка томографических сканов проводилась визуально, патологическими считались очаги повышенного асимметричного накопления РФП в проекции гортани/гортаноглотки. Учитывая низкую анатомо-топографическую разрешающую способность ОФЭКТ и физические особенности получения сцинтиграфического изображения, точная топическая диагностика локализации опухолевого процесса в гортани или гортаноглотке была невозможна. Поэтому для более точного определения локализации опухоли мы опирались на данные видеоларингоскопии и СКТ.

Детекцию СЛУ проводили у 26 больных: 99mTc-Технефит (n=20) или 99mTc-«Aлотех» (n=6) вводили субмукозно по периметру опухоли в 4 точки в дозе 20 MБк на каждую инъекцию. Через 18 ч после введения радиофармпрепарата выполнялась ОФЭКТ области головы и шеи, через 24 ч интраоперационно проводили измерение уровня гамма-излучения во всех лимфатических коллекторах. Зарегистрированный уровень гамма-излучения отображался на дисплее числовыми значениями счетчика в импульсах в секунду. В качестве референтной методики использовали повторную радиометрию удаленных лимфатических узлов. Лимфатический узел рассматривался как сторожевой, если его радиоактивность как минимум втрое превышала радиоактивность узлов того же уровня. Сторожевой узел иссекался и отправлялся на гистологическое исследование. Истинно положительными СЛУ считались лимфатические узлы, визуализация которых при ОФЭКТ подтверждалась с помощью референтной методики. Ложноотрицательные случаи, при которых СЛУ, обнаруженные с помощью радиометрии макропрепарата, не определялись на сцинтиграфии или при интраоперационном обследовании. Истинно отрицательные – те узлы, которые не выявлялись ни по одной методике. Ложноположительных случаев (при которых СЛУ, обнаруженные на сцинтиграфии или при интраоперационном обследовании, не выявлены при радиометрии макропрепарата) в данном исследовании не было.

Результаты и обсуждение

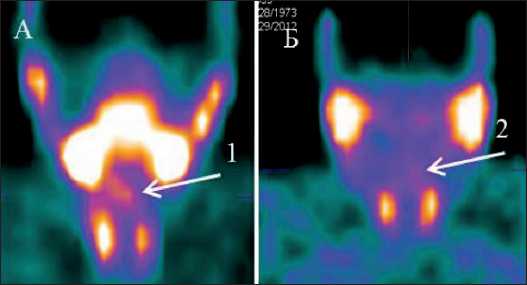

При выполнении ОФЭКТ с 99mTc-МИБИ нам удалось выявить патологическое накопление радиофармпрепарата в области гортани или гор-таноглотки у 38 пациентов из 40.В большинстве случаев накопление индикатора в опухоли было представлено в виде достаточно четко очерченного очага различных размеров и формы. Интенсивность включения 99mTc-МИБИ также варьировала, но всегда была выше относительно невысокого накопления радиофармпрепарата в окружающих анатомических структурах, таких как мышцы, хрящи, связочный аппарат. Исключения составляли лишь различные группы слюнных желез и щитовидная железа, в которых интенсивность накопления препарата также была высокой (рис. 1).

В двух наблюдениях опухоль выявить не удалось. В первом случае размер образования составил около 6 мм, тогда как разрешающая способность даже самых современных гамма-камер

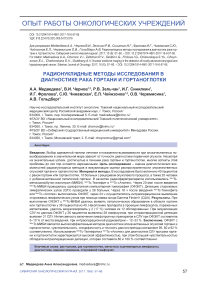

Рис. 1. ОФЭКТ с 99mTc-МИБИ у пациента с диагнозом рак гортани T2N0M0:

1) очаг гиперфиксации препарата в проекции правых отделов гортани (опухоль правой голосовой складки); 2) включение препарата в проекции щитовидной железы; 3) включение препарата в проекции поднижнечелюстных слюнных желез; 4) включение препарата в проекции околоушных слюнных желез; 5) включение препарата в проекции мягких тканей апоневротического шлема

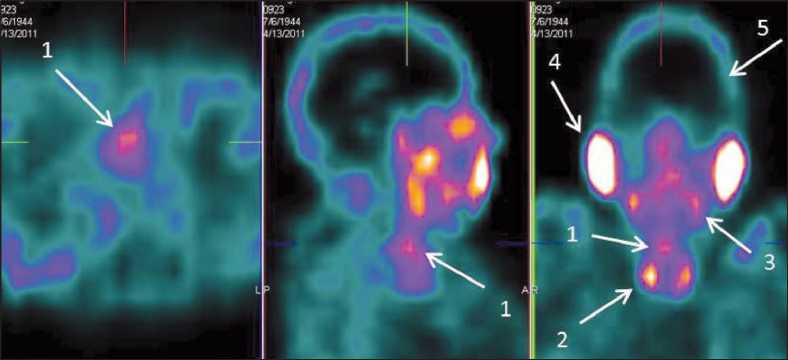

Рис. 2. Рак гортани T4N0M0 стадии. A – ОФЭКТ с 99mTc-МИБИ: нет накопления РФП в гортани; Б – СКТ: визуализируется большая опухоль, поражающая все отделы с формированием полости распада; В – комбинация изображений ОФЭКТ с 99mTc-МИБИ и СКТ

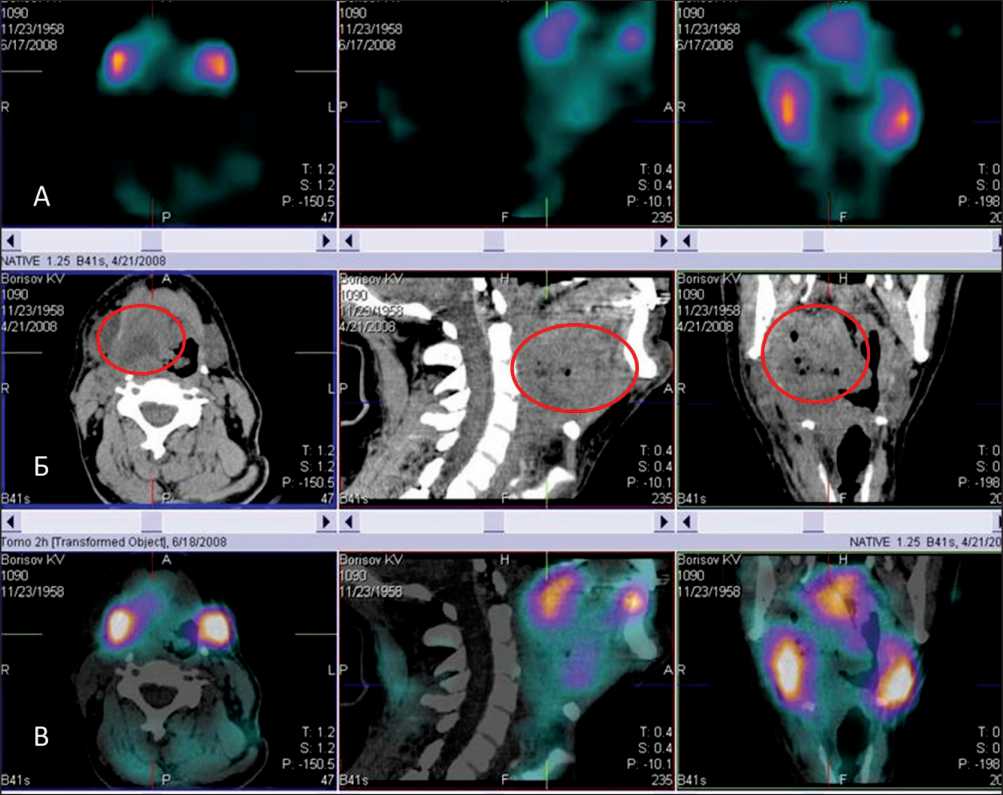

Рис. 3. ОФЭКТ с 99mTc-МИБИ. Представлены результаты обследования пациента с диагнозом хронический гиперпластический ларингит. Отмечается отсутствие накопления индикатора в проекции гортани

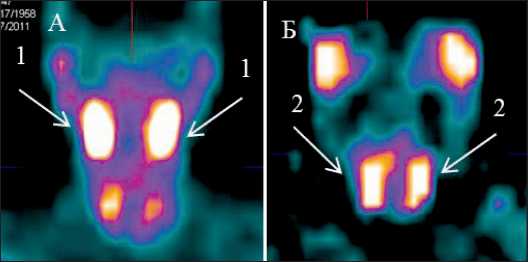

Рис. 4. Результаты ОФЭКТ с 99mTc-МИБИ 2 пациентов с диагнозом хронический гиперпластический ларингит, ложноположительные результаты: А – визуализируется зона повышенной аккумуляции препарата в проекции правой половины гортани (1); Б – определяется участок слабоинтенсивного накопления препарата с нечеткими контурами в проекции левых отделов гортани (2)

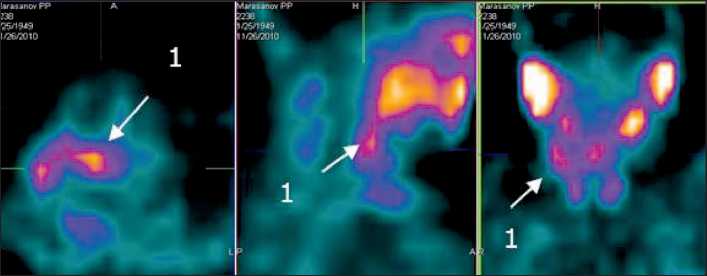

Для оценки регионарной распространенности опухолевого процесса оценивалось состояние зон регионарного лимфооттока – подчелюстная область и боковые отделы шеи. По данным клинического обследования, включающего патоморфо-логическое исследование пункционного материала, метастазы были выявлены у 12 (30 %) человек. При выполнении ОФЭКТ с 99mTc-МИБИ патологическое накопление радиофармпрепарата в проекции лимфоузлов, пораженных метастазами, визуализировалось у 2 (17 %) из 12 обследованных. При этом на томосцинтиграммах пораженные лимфоузлы визуализировались в виде очага гиперфиксации индикатора неправильной формы с неровными, нечеткими контурами, выражены неоднородным распределением радиофармпрепарата, как правило, невысокой интенсивности (рис. 5). Низкая

Рис. 5. Результаты ОФЭКТ с 99mTc-МИБИ пациента с диагнозом рак гортани T3N1M0: гиперфиксация препарата в проекции поднижнечелюстных лимфатических узлов справа, пораженных метастазами (1)

в визуализации объемных образований позволяет выявлять опухоли с минимальным размером 10 мм. Во втором случае опухоль была больших размеров (>4 см, T4N0M0) с полостью распада (рис. 2), нарушение кровоснабжения и трофики опухоли ограничило поступление РФП в опухолевые клетки. Чувствительность ОФЭКТ с 99mTc-МИБИ в визуализации опухолей гортани и гортаноглотки, по нашим данным, составила 95 %.

Для изучения специфичности ОФЭКТ с 99mTc-МИБИ в работу были включены пациенты с различной доброкачественной патологией гортани, исследование которым проводилось по стандартной методике и в тех же режимах, что и при обследовании больных раком гортани и гортаноглотки. Отсутствие патологических очагов аккумуляции радиофармпрепарата в проекции гортани определялось в 8 случаях из 10 (рис. 3), что было интерпретировано как истинно отрицательный результат и подтверждалось данными морфологического исследования.

Ложноположительный результат наблюдался в 2 случаях у больных с хроническим гиперпластическим ларингитом – патологический процесс выглядел как диффузно повышенное накопление препарата неоднородного характера с нечеткими контурами, интенсивность накопления индикатора при этом визуально варьировала от средних значений до низких (рис. 4).

информативность ОФЭКТ с 99mTc-МИБИ в выявлении метастазов в регионарные лимфатические узлы связана, прежде всего, с исходно высоким накоплением радиофармпрепарата в проекции щитовидной железы и поднижнечелюстных слюнных желез, экранирующим зоны регионарного лимфатического коллектора (рис. 6).

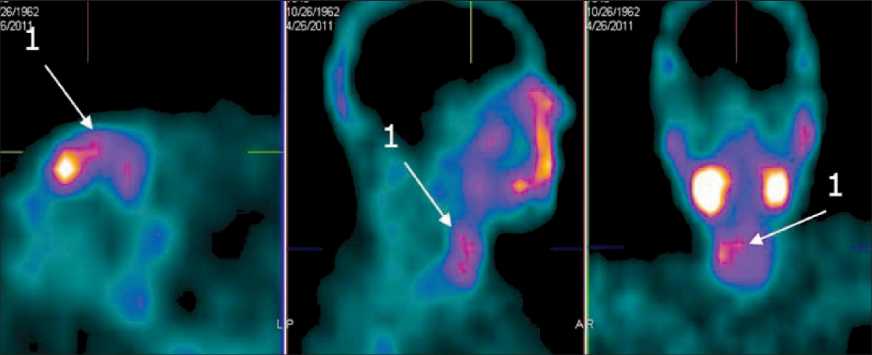

На современном этапе развития онкологии в клиническую практику все чаще внедряются новые методы лечения злокачественных новообразований, позволяющие выполнять органосохраняющие операции или в некоторых случаях отказаться от хирургического пособия. Проведение неоадъювантной лучевой терапии или химиолучевой тера-

Рис. 6. Экранирование зон регионарного лимфооттока:

А – гиперфиксация 99mTc-МИБИ в проекции поднижнечелюстных слюнных желез (1); Б – гиперфиксация индикатора в проекции щитовидной железы (2)

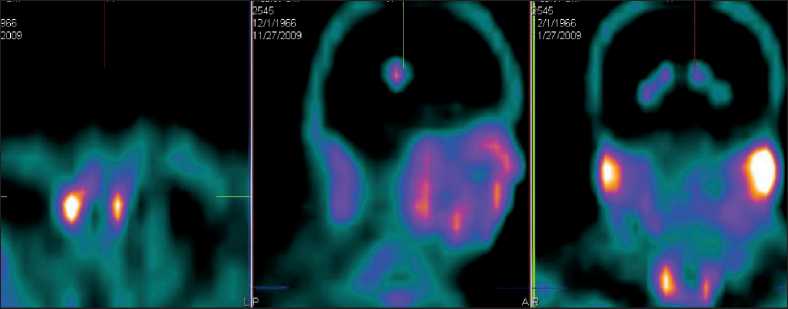

Рис. 7. Результаты ОФЭКТ гортани с 99mTc-МИБИ: Рак гортани T2N0M0, состояние после химиолучевой терапии. Рецидив. Визуализируется участок патологического накопления препарата (1) в проекции правых отделов гортани

пии при раке гортани дает надежду на сохранение органа. Действительно, в 55–77 % случаев такое лечение позволяет добиться полной резорбции и гарантировать локальный контроль опухолевого процесса. В то же время практически треть таких пациентов в течение первого года имеет локальный или локорегионарный рецидив [30]. Как правило, после лучевой или химиолучевой терапии развитие рецидива рака гортани сочетается с выраженными морфофункциональными изменениями органа, что, в свою очередь, затрудняет выявление патологического процесса. Даже самые современные методы лучевой диагностики, такие как КТ и МРТ, имеют относительно невысокие показатели чувствительности и специфичности в диагностике рецидивов рака гортани – 73–80 и 52–60 % соответственно.

В данное исследование было включено 10 человек с верифицированным диагнозом рецидива рака гортани. При ОФЭКТ с 99mTc-МИБИ патологическое накопление индикатора в области рецидива визуализировалось у всех обследованных в виде асимметричного очага гиперфиксации препарата небольших размеров, низкой или средней интенсивности (рис. 7). Чувствительность ОФЭКТ с 99mTc-МИБИ в диагностике рецидивов рака гортани и гортаноглотки составила 100 %.

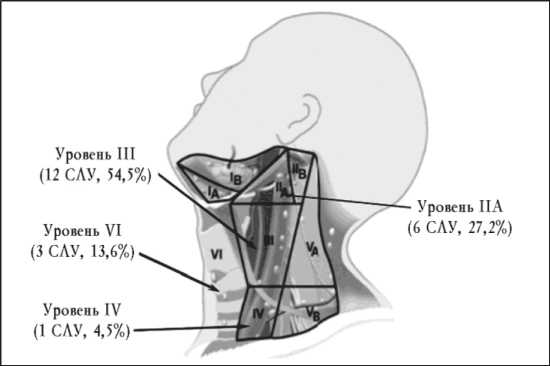

Рис. 8. Частота определения СЛУ в различных уровнях лимфооттока шеи

Однофотонная эмиссионная компьютерная томография головы и шеи позволила выявить сторожевые лимфатические узлы у 16 пациентов с применением 99mTc-Технефита (всего выявлено 17 СЛУ) и у 5 пациентов с использованием 99mTc-«Алотех» (всего выявлено 7 СЛУ). При интраоперационной (радиометрической) детекции сторожевые лимфатические узлы обнаружены у 16 пациентов с применением 99mTc-Технефита (всего выявлено 22 СЛУ) и у всех 6 пациентов с использованием 99mTc-«Алотех» (всего выявлено 9 СЛУ). Таким образом, чувствительность ОФЭКТ в определении СЛУ составила 80 и 83 %, интраоперационной радиометрии – 80 и 100 % соответственно. Поскольку при детекции СЛУ невозможно выявление ложноположительных случаев, специфичность обоих методов также составила 100 %. Интенсивность включения 99mTc-Технефита и 99mTc-«Алотех» в СЛУ при ОФЭКТ составляла 1,5–2 и 5–8 % от места введения, при радиометрии 6–8 и 12–33 % соответственно.

Наиболее часто сторожевые лимфоузлы выявлялись в III уровне шеи (лимфатические узлы по ходу сонных артерий) – 12 (54,5 %) СЛУ и во IIA уровне (поднижнечелюстные лимфатические узлы) – 6 (27,2 %) СЛУ (рис. 8). В остальных зонах шеи локализовалось меньшее количество сторожевых лимфатических узлов: уровень IV – 1 (4,5 %), уровень VI – 3 (13,6 %) СЛУ.

При гистологическом исследовании удаленных сторожевых лимфоузлов у 2 (7,7 %) пациентов выявлено метастатическое поражение. При динамическом наблюдении в течение 2 лет у этих пациентов отмечалось увеличение шейных лимфатических узлов и заподозрено прогрессирование заболевания (метастазы в шейные лимфатические узлы). Больным было проведено оперативное лечение в объеме фасциально-футлярного иссечения клетчатки шеи на стороне поражения и гистологически подтверждено метастатическое поражение регионарных лимфоузлов. Таким образом, наличие метастатического поражения СЛУ свидетельствует о лимфогенной диссеминации опухоли и возможном поражении регионарных лимфатических узлов клинически не реализованными метастазами. У 24 (92,3 %) больных отсутствовало метастатическое поражение СЛУ, при дальнейшем наблюдении не было зарегистрировано лимфогенного прогрессирования заболевания. В данном исследовании не наблюдалось феномена «прыгающих лимфогенных метастазов».

Заключение

ОФЭКТ с 99mTc-МИБИ является высокоэффективным методом диагностики злокачественных опухолей гортани и гортаноглотки, чувствительность, специфичность и точность метода составили 95, 80 и 92 % соответственно. Однако метод характеризуется крайне низкой чувствительностью в выявлении метастазов в регионарные лимфатические узлы. Достаточно высокие результаты чувствительности были получены при диагностике рецидивов рака гортани и гортаноглотки, что является актуальным для клинической практики, поскольку проблема раннего выявления рецидивов рака гортани и гортаноглотки на сегодняшний день стоит достаточно остро.

Использование 99mTc-Технефита и для диагностики СЛУ при раке гортани и гортаноглотки характеризуется высокой эффективностью, при этом более высокая чувствительность наблюдалась с применением интраоперационной детекции – 80 и 100 % соответственно. 99mTc-«Алотех» характеризуется более высокой интенсивностью накопления в сторожевом лимфатическом узле, что облегчает его интраоперационное выявление. По результатам динамического наблюдения за пациентами рекомендовано выполнение радикальной операции с лимфодиссекцией шеи при выявлении метастатического поражения СЛУ.

Список литературы Радионуклидные методы исследования в диагностике рака гортани и гортаноглотки

- Каприн А.Д., Старинский В.В., Петрова Г.В. Злокачественные новообразования в России в 2015 году (заболеваемость и смертность). М., 2017; 250.

- Чиссов В.И., Старинский В.В., Петрова Г.В. Злокачественные новообразования в России в 2010 году: заболеваемость и смертность. М., 2012; 260.

- Пачес А.И. Опухоли головы и шеи. М., 2000; 479.

- Решетов И.В., Чиссов В.И., Трофимов Е.И. Рак гортаноглотки. М., 2005; 300.

- Маджидов М.Г. Сравнительный анализ методов консервативного лечения больных местно-распространенным раком гортаноглотки. Российский онкологический журнал. 2005; 2: 41-42.