Радиоуглеродная хронология культур эпохи бронзы Урала и юга Западной Сибири: принципы и подходы, достижения и проблемы

Автор: Молодин Вячеслав Иванович, Епимахов Андрей Владимирович, Марченко Жанна Валерьевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Культура, социум и человек в эпоху палеометалла (Урал и Западная Сибирь)

Статья в выпуске: 3 т.13, 2014 года.

Бесплатный доступ

Исследование посвящено обзору современного состояния практики радиоуглеродного датирования и концепций хронологической последовательности памятников и культур эпохи бронзы на Урале и в южных районах Западной Сибири. За последние два десятилетия в отечественной археологии произошли количественные и качественные изменения в этой области. Тем не менее сохраняются серьезные различия в уровне исследований. В некоторых случаях датирование ограничивается памятником, в других - предложены варианты радиоуглеродных культурнохронологических шкал. Главный акцент в работе сделан на освещение результатов датирования тех районов, где разработка 14С шкал имела систематический характер на основе серийного датирования, а для опорных памятников и культур существуют серии дат. Результаты датирования памятников в разных районах подтверждают общеевразийский тренд удревнения комплексов эпохи бронзы. В исследовании предпринят сравнительный анализ данных из разных районов означенной территории Евразии и проведена их корреляция. В итоге установлены новые хронологические границы для ряда культур. Подтвердилась синхронность ямной и афанасьевской культур; разнокультурных комплексов с сейминско-турбинскими бронзовыми изделиями, а также андроновской культурно-исторической общности на всем ее протяжении от Минусинской котловины до Урала.

Урал, западная сибирь, бронзовый век, радиоуглеродное датирование, региональные радиоуглеродные культурнохронологические шкалы

Короткий адрес: https://sciup.org/147219032

IDR: 147219032 | УДК: 902.652

Текст научной статьи Радиоуглеродная хронология культур эпохи бронзы Урала и юга Западной Сибири: принципы и подходы, достижения и проблемы

Радиоуглеродный метод датирования давно и прочно вошел в практику археологического исследования, однако целый ряд проблем, возникших еще на ранних этапах исследований, не преодолен окончательно до сих пор (см., например: [Бочкарев, 2013б]). По нашему мнению, такое положе- ние вещей во многом обусловлено слабым пониманием археологами сути и особенностей процедуры радиоуглеродного датирования и особенностей интерпретации результатов. Среди главных проблем были и отчасти остаются актуальными нередкая единичность анализов, неопределенность контекста образцов, их некачественный отбор и т. д. Решительный сдвиг к лучшему произошел в начале нового века, когда в ходе реализации нескольких программ серийного датирования были получены результаты, позволившие перейти на качественно новый уровень, предоставивший возможность приступить к построению региональных колонок и сопоставлению их между собой.

Обобщение и сравнение крупных серий для периодов неолита и бронзы Евразии осуществляется лабораторией естественнонаучных методов Института археологии РАН, которая регулярно вводит их в научный оборот [Черных, Орловская, 2013] 1.

Вместе с тем далеко не все территории располагают на данный момент такими возможностями. Юг Урала и Западной Сибири в этом смысле являются счастливым исключением. Опыты создания региональных шкал для бронзового века уже имеются [Матвеев, 2000; Svyatko et al., 2009; Поляков, Святко, 2009], однако новые данные позволяют существенно скорректировать ряд позиций и итоге перейти от решения проблем культурно-хронологической группировки материала к реконструкции историко-культурного процесса. Естественно, последнее предполагает не только установление хронологии, но и является непременным звеном исследования, задавая систему координат в группировке фактов. Текущие проблемы во многом связаны с отсутствием четкого понимания сложности определения абсолютной даты. В примере с радиоуглеродным датированием к хорошо известной множественности дат одной вещи (время происхождения вещи, интервал использования, время включения в археологический комплекс [Harris, 1989. P. 140]) добавляются еще некоторые сложности. Начнем с того, что процедура анализа радиоуглеродных дат, с нашей точки зрения, должна включать ряд этапов: сбор исходных данных (включая отбор образцов); датирование (работа лаборатории) 2;

группировка дат; статистические процедуры (суммирование вероятностей, комбинированные даты, упорядочивание и др.); критический анализ датировок (материал, контекст, искажающие факторы); повторные аналитикостатистические процедуры (при необходимости); создание культурно-хронологической шкалы.

Каждый из этапов способен внести существенные коррективы в конечный результат. Назовем лишь некоторые. Так, правильность отбора, хранения и транспортировки образца предполагает четкое определение контекста, минимизацию возможностей загрязнения и знание особенностей накопления изотопа углерода. В конечном счете мы получаем дату материала (по сути, смерти живого организма), а не периода изготовления, бытования или отложения, что лучше всего иллюстрируется эффектом «старого» дерева. Заметные расхождения результатов дает использование разных материалов. В этом случае влияет длительность накопления радиоактивного углерода (чем короче этот период, тем точнее будет датировка), «резервуарный эффект» (см.: [Shishlina et al., 2009] и др.). Специальные анализы позволяют установить наличие или отсутствие такого влияния 3. Группировка дат предполагает критический анализ культурной атрибуции каждой из них. Для этого необходима полноценная публикация комплексов, предоставляющая такую возможность, не говоря уже о качестве полевых исследований. Статистические и калибровочные программы базируются на использовании единой калибровочной кривой, позволяя перевести единичные конвенционные даты в интервалы с разной вероятностью (одна, две, три сигмы). Кроме того, они предоставляют большой спектр возможностей работы с датами, в том числе и за счет включения «внешних» данных, например, о стратиграфической позиции образцов. Подчеркнем, что по-настоящему достоверные результаты предполагают серию дат, а часть статистических процедур может «погасить» влияние ошибочных дат на общий итог. На этом этапе зачастую становится очевидна однородность либо неоднородность серии, график которой в идеале должен быть близок к

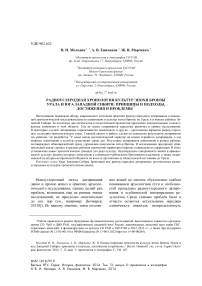

Рис. 1. Районы Урала и Западной Сибири (области распространения памятников), для которых разработаны радиоуглеродные культурно-хронологические шкалы: I – Южный Урал; II – Барабинская лесостепь; III – Верхнее Приобье и Российская часть Алтая; IV –Минусинская котловина

нормальному распределению (гауссиане). В случае отклонений устанавливаются их причины и влияние конкретных датировок на полученную картину. Сопоставление суммарных интервалов для культур и типов формирует культурно-хронологическую шкалу. Предложенный сценарий не является единственно возможным, но именно он реализован в данной работе. Обеспечить проверяемость результатов для некоторых стадий можно лишь при выполнении всей процедуры одним автором, что мало реально. В этой связи далеко не всегда ясны причины противоречий в результатах.

В заключение вводной части следует сделать еще одно замечание. Так, процедура калибровки отдельных дат или серий имеет статистический характер, а полученные в результате интервалы не предполагают возможности выбрать «приемлемую» его часть по каким-либо соображениям (например, соответствия авторским предпочтениям). Это никак не противоречит необходимости учета и использования классических методов археологического исследования, к чему мы и призываем.

Дальнейшему изложению необходимо предпослать краткую историю формирования баз данных для каждого из регионов, рассматриваемых в статье, следуя при этом с запада на восток.

Очертить границы Южного Урала не просто даже с точки зрения физической гео- графии, поскольку естественные рубежи de facto отсутствуют (рис. 1). В рамках ландшафтного зонирования мы намерены придерживаться условного разделения на степную и лесную зоны. Реальная ситуация сильно осложнена горным рельефом, наличием больших по площади участков лесостепи и вероятными изменениями границ зонирования в эпоху бронзы. В результате, за редким исключением, выделенные культуры не укладываются в строгие географические рамки. Дело не только в «культурной непрерывности» [Черных, 2008], но и в масштабе культур бронзового века, нередко фигурирующих в ранге культурноисторических (или археологических) областей. При рассмотрении конкретных групп материалов мы ориентировались на максимальный охват дат за вычетом точно локализованных самостоятельных групп (например, Северный и Центральный Казахстан). В силу мизерности числа дат ограниченно использованы данные лесной зоны.

Накопление анализов для Урала началось в период создания первых отечественных лабораторий, однако полноценно использовать эти результаты сегодня не удастся. Это особенно очевидно на примере серии анализов могильника Синташта [Телегин и др., 1981], надолго отбивших у археологов желание обращаться к данному методу. Сходным образом выглядели и результаты дати- рования алакульских памятников Притобо-лья [Потемкина, 1985]. В обоих случаях разброс дат для культурно близких материалов оказался абсолютно нереалистичным, а часть дублирующих образцов дала совершенно разные значения.

Тем не менее именно синташтинские материалы, получившие широкую известность, стали стимулом для возобновления работы с привлечением отечественных и западных специалистов (см. ниже). Параллельно по инициативе Н. Л. Моргуновой и других авторов массово анализировались ямные памятники Волго-Уралья (см.: [Моргунова и др., 2003; 2009; 2010; 2011; Моргунова, 2006] и др.). Поскольку наряду с ям-ными исследовались и другие комплексы, то пополнение баз данных также шло для остальных периодов бронзового века. Не менее масштабной оказалась работа в рамках Каргалинского проекта под руководством Е. Н. Черных (см.: [Каргалы…, 2004; Черных, 2007] и др.). Новые анализы вписывались в широкий евразийский фон (см.: [Черных, Орловская, 2011; 2013] и др.). Большой объем работы проделан и тюменскими коллегами для памятников лесостепного и лесного Притоболья (см.: [Матвеев, 1998; Матвеев и др., 2007; Матвеев, Аношко, 2009; Матвеева и др., 2003; 2006; Зах и др., 2005; Зах, Иванов, 2007; Костомарова и др., 2011] и др.). Именно их усилиями сформированы основные части выборок целого ряда культур.

К концу 90-х гг. XX в. существенно изменились требования к объему образцов (в том числе и за счет использования ускорительных технологий), что расширило спектр доступных для датирования материалов и памятников. Важным этапом в создании хронологической системы стала работа в рамках международного проекта на прито-больских могильниках близ города Лиса-ковска, где были получены серии дат и применены новые для данной территории методики их обработки [Panushkina et al., 2008; Панюшкина, 2013].

Несмотря на существенные успехи в разработке хронологической системы региона, сохраняется множество проблем. Сегодня невозможна единая оценка достижений в создании хронологической шкалы бронзового века Урала ввиду резких различий состояния этого процесса между периодами и культурами. С одной стороны, есть приме- ры, когда удалось перейти от задач первичного накопления анализов к их дробной интерпретации (именно эти серии формируют своего рода каркас хронологической сети). На другом полюсе «достижений» имеют место культурные типы, лишенные всяких датировок. Типичны случаи, когда полученные даты сверяются с существующими построениями и таким образом определяется их культурная принадлежность в составе сложного комплекса.

Ключевым звеном хронологической схемы Южного Урала (а фактически более широкой территории) являются синташтинские древности, сочетающие в металлокомплексе и чертах погребальной обрядности признаки начала позднего бронзового века 4 и предшествующего периода. Пристальное внимание обусловлено и микенскими аналогиями конской упряжи (псалии), которые традиционно привлекались для определения абсолютных дат (см.: [Смирнов, Кузьмина, 1977] и др.).

Начало новому периоду в датировании этих памятников было положено уже в средине 1990-х работой Д. Энтони и Н. Б. Виноградова [Anthony, Vinogradov, 1995], посвященной хронологии колесниц. Недостаток внимания к ней, вероятно, связан с небольшим числом анализов (4), не лишенных внутренних противоречий, а также с публикацией в малодоступном для отечественных специалистов журнале. Параллельно осуществлялось датирование материалов поселения Аркаим, результаты которого были представлены лишь суммарно [Зданович, 1997], что сделало невозможным их полноценное использование.

Поскольку определение возраста только синташтинских памятников не решало проблемы построения системы хронологии региона, была реализована программа серийного датирования основных культур бронзового века региона. Из 40 анализов, связанных с девятью группами, 14 были синташтинскими [Hanks et al., 2007]. Часть подготовленных материалов (в основном из ранних раскопок) оказалась непригодна для использования, в результате не были датированы некоторые важные звенья (например, абашевская культура). Из стратифицированных объектов в выборке оказался только один памятник (поселение Устье I: Синташта – Петровка – срубная), последовательность дат для которого совпала.

На этом этапе удалось решить задачу первоначального накопления данных для синташтинских памятников. AMS-даты были приняты за эталонные, остальные подвергнуты критическому пересмотру. Отказ от наиболее «одиозных» позволил сформировать статистически достаточную выборку для суммирования вероятностей и установить интервал существования культуры. Дальнейшее приращение количества датировок шло благодаря длительным исследования комплексов памятников в микрорайонах Каменный Амбар (см.: [Multidisciplinary Investigations…, 2013] и др.) и Степное [Johnson, Hanks, 2012; Doonan et al., 2013]. В результате выяснилось, что умножение серии (74 образца – более половины AMS) в рамках процедуры суммирования вероятностей принципиального влияния на конечный итог почти не оказывает и требуются альтернативные варианты анализа. Иными словами, созданы предпосылки для перехода от моделей генерализованных культурных изменений к детальной реконструкции процессов. Такого рода исследования способны дать непривычные результаты, иллюстрирующие длительное сосуществование культурных стереотипов, которые обычно воспринимаются исследователями как последовательные или разновременные [Raczy, Siklosi, 2013]. Дополнительные возможности открывает датирование стратифицированных объектов. Так, благодаря установленной последовательности этапов застройки для поселения Каменный Амбар удалось существенно сузить хронологические интервалы каждого из этапов [Multidisciplinary Investigations…, 2013. P. 129–146]. Суммарный интервал синташтинских датировок, полученных к настоящему моменту – 2010–1770 (2200–1650) 5 гг. до н. э., видимо, уже не претерпит существенных корректив в ходе наращивания серии.

Период, предшествующий синташтин-скому, в южной части Урала представлен курганами ямной культуры, которые активно исследовались на протяжении двух последних десятилетий. В результате создана серьезная база радиоуглеродных анализов (83 образца из 27 памятников), полученных в разных лабораториях и по разным технологиям. Серия соответствует порогу достоверности, но есть проблема существенной разницы в значениях анализов, выполненных по различным материалам. Серьезно удревнены датировки почвы 6 и керамики. Пониженные значения последних могут объясняться использованием древними гончарами ископаемых моллюсков [Черных, Орловская, 2011. С. 67] или илов [Кузнецов, 2013. С. 20]. Независимо от причин данного эффекта включение этих результатов в выборки при суммировании заметно искажает общий итог. В этой связи отказ от совокупного рассмотрения всех без исключения значений кажется более правильным. Хронологические рамки ямных древностей без учета «керамических» дат – 3350–2490 гг. до н. э. [Черных, Орловская, 2011. С. 66]. Поскольку в данном случае результат опирается на 60 анализов, его корректировка маловероятна. В составе серии примерно 1/5 анализов, выполненных по ускорительной технологии, их значения практически совпадают со всей совокупностью.

К сожалению, выводы базируются исключительно на волго-уральских памятниках. Примеры ямных древностей Зауралья (см.: [Дегтярева, 2010; Малютина, Зданович, 2013] и др.) пока не обеспечены соответствующей информацией, а экстраполяция данных может искажать реальную картину территориального расширения ареала культуры. Другая актуальная задача – выделение этапов развития культуры не только типологически (см., например: [Богданов, 2004]), но и в интервалах.

Очевидно, что в степной зоне между ям-ными и синташтинскими интервалами имеется значительная лакуна, которая лишь отчасти может быть заполнена малочисленными пост-катакомбными материалами [Ткачев, 2007]. Их хронология опирается на аналогии в Поволжье и Предкавказье, суммарный интервал которых укладывается в 2300–1650 гг. до н. э. [Мимоход, 2011]. Таким образом, даже принятие этого (на наш взгляд, слишком протяженного) временного отрезка проблему хиатуса решает не вполне.

К тому же данный круг памятников никак не представлен в Зауралье.

Для лесной территории Зауралья имеется небольшая (5 образцов), но компактная серия дат по деревянным изделиям из торфяниковых памятников «ранней бронзы» [Chairkina et al., 2013]. Суммарный интервал (2470–2200 (2600–2000) гг. до н. э.) хорошо укладывается в хронологически последовательную систему, однако сохраняется разрыв с энеолити-ческими датировками (4300–2900 гг. до н. э.). Впрочем, уровень обследования этой зоны сохраняет возможность открытия здесь новых культурных образований.

В лесной и лесостепной зонах бассейна Тобола исследованы памятники ташковской культуры бронзового века, для которой даже относительная хронология остается во многом дискуссионной. Единичные стратиграфические наблюдения указывают на дос-рубно-алакульский период, хотя некоторые авторы придерживаются мнения о возможной синхронизации [Стефанов, Корочкова, 2000. С. 81–87]. Радиоуглеродная аргументация в этом споре пока мало полезна. Из девяти дат [Ковалева, 2005. С. 106] две относятся к IV тыс. до н. э. и использованы быть не могут. Остальные также не демонстрируют однородности и при суммировании вероятностей дают достаточно широкий интервал – 2290–1880 (2900–1600) гг. до н. э. В таком виде он позволяет констатировать общую синхронность с сейминско-турбинским феноменом и синташтинско-абашевским периодом.

С лесной и лесостепной зонами связана история функционирования сейминско-турбинского феномена (точнее сказать, культур с бронзовыми предметами сейминско-турбинского облика), который, несмотря на свою яркость, располагает минимумом датировок [Hanks et al., 2007; Юнгер, Карпелан, 2005]. Четыре даты по двум далеко отстоящим друг от друга памятникам различаются весьма существенно и формируют протяженный интервал – 2120–1610 (2150– 1500) гг. до н. э. При этом одна из датировок (могильник Сатыга XVI) намного древнее остальных и большинства синташтинских. Очевидно, что процесс накопления дат должен быть продолжен, но решение этой задачи требует изучения новых источников и их датирования.

Некоторые факты указывают на возможность частичной синхронизации сейминско- турбинских древностей с абашевско-синташтинским кругом, что, в целом, подтверждается имеющимися 14С анализами. Так, для абашевской культуры выделен интервал 2200–1650 (2500–1100) гг. до н. э. [Черных, 2007. С. 72]. Это было сделано на основании 12 дат, не демонстрирующих высокой степени согласованности и по большей части не связанных с Уралом. В более поздней работе упоминаются 37 дат, интервал которых, судя по схеме, находится в рамках 2200–1800 (2500–1600) гг. до н. э. [Черных, Орловская. 2013. С. 12. Рис. 5] 7. Следует признать, что абашевские, синташ-тинские и сейминско-турбинские древности имеют сходную хронологию [Там же] и следы взаимных контактов. Однако выделенные интервалы слишком широки для обсуждения вариантов их соотношения.

Наконец, перечень культур этой части региона должен быть пополнен коптяков-скими материалами Зауралья. Типологические параллели с сейминско-турбинским металлом, единичные примеры сочетания с петровскими древностями и некоторые черты сходства с алакульским керамическим комплексом пока не имеют надежной основы в виде радиоуглеродных дат (10, включая одну сильно удревненную). Их разнородность может быть связана с проблемами установления археологического контекста [Викторова, 2001; Зах и др., 2005; Зах, Иванов, 2007]. В выделенном интервале (2150– 2000, 1900–1750, 1650–1300 (2200–1250) гг. до н. э.) два из трех пиков соответствуют сейминско-турбинскому периоду, однако протяженность их такова, что пока не удастся содержательно интерпретировать это наложение.

Примеры совместного залегания черка-скульской и коптяковской посуды, как и федоровской и черкаскульской, подвигают к мысли об их синхронизации. Вместе с тем из 15 черкаскульских дат большинство явно тяготеют к постсейминскому времени, хотя в основном они получены до середины 1980-х гг. Из двух явно выпадающих дат одна – первый опыт датирования поселения Липовая Курья, скорректированный последующим анализом [Хлобыстин, 1976]. Вторая дата также имеет «антипод» в материа- лах Кокшаровско-Юрьинской стоянки. Оставшиеся данные формируют интервал 1610–1260 (1900–1100) гг. до н. э., который мало напоминает и коптяковский, и федоровский. В этой связи вывод А. В. Матвеева о позднеандроновской атрибуции черка-скульских памятников и возможной синхронизации с пахомовскими кажется наиболее обоснованным [Матвеев, 2007. С. 36– 37]. Это утверждение, в целом, не противоречит и хронологии федоровских и алакуль-ских памятников (см. далее).

Обсуждение хронологии следующего, срубно-алакульского, периода затруднено эволюционным характером культурных процессов и значительной долей синкретических памятников, сочетающих срубные, алакульские и федоровские черты. Первая группа проблем может быть отчасти решена за счет выделения ранних этапов для ала-кульских и срубных древностей. В рамках этой работы мы не намерены обсуждать вопрос о таксономическом уровне петровских материалов, для нас важна опознаваемость этих комплексов, признание большинством специалистов их принадлежности к единой культурной секвенции (см., например: [Матвеев, 1998]) и наличие фактов относительной хронологии при сопоставлении с синташтинскими и алакульскими материалами.

В составе срубных материалов отделение ранней части не было формализовано для Урала в самостоятельном термине, но их хронология должна быть близка покровской. Ранними признаками в систематике срубных древностей считается характерный облик керамики, в отдельных чертах сходной с петровской, и ряд обрядовых черт.

Для петровских памятников имеется 18 дат (включая 5 AMS), образующих совершенно неоднородный (при калибровке в одну сигму выделяются три самостоятельных участка) и очень длительный (2500– 1200 (2700–1100) гг. до н. э.) интервал. Его обсуждение имеет оттенок бессмысленности, так как для двух закрытых (!) комплексов есть серии противоречивых анализов. Погребение 29 могильника Верхняя Алабуга снабжено двумя анализами с разницей почти в 300 лет 8 [Матвеев, 1998. Табл. 16]. В Чистолебяжском могильнике (курган 10, погребение 1) в двух разных лабораториях получены четыре даты с разбросом в 600 лет. Это невозможно объяснить использованием для анализа дерева и угля. В лесостепи не произрастают деревья такого возраста, да и длительное сохранение (эффект «старого древа») в местном климате сосны и березы (основного строительного материала) даже сегодня представляет определенные трудности. Даты Оксфордской лаборатории для поселения Устье I и могильника Кулевчи VI, напротив, оказались хорошо согласованы и сформировали интервал 1880–1750 (1940–1690) гг. до н. э. 9 Единственным, хотя и временным, выходом представляется отказ от использования «старых» дат в пользу полученных по ускорительной технологии. Косвенным аргументом «за» может выступать и единичная дата центральноказахстанского могильника Сатан I [Новоженов, 1989] – 1880–1490 (2150– 1300) гг. до н. э., которой, впрочем, противоречат результаты датирования могильника Ащису [Кукушкин, 2011. С. 103], расположенного в этом же регионе.

В определенной степени датировка петровских памятников, близкая к XIX– XVIII вв. до н. э., подтверждается анализом более обширной совокупности раннесрубных дат 10 (31, включая 9 AMS). Несмотря на то, что пять анализов из этого числа явно дефектны (в том числе все «керамические»), выборка достаточна для формулирования выводов и отвечает основным требованиям (различные лаборатории и материалы датирования). Но при этом имеются примеры противоречивых результатов исследования одних и тех же комплексов (Скворцовский могильник – курган 5, погребение 3 (верхний скелет) и курган 3, погребение 20; Ла-базовский могильник, курган 2, погребение 2). Сумма вероятностей оставшихся 24 дат 11 – 1940–1610 (2150–1300) гг. до н. э., что заметно шире петровского интервала. Расширение «вглубь» возникло за счет упомянутых выше противоречивых результатов и одной даты по углю из колодца 3/1 поселения Каменный Амбар. Подсчет дат, полученных в рамках ускорительной технологии, предсказуемо создал интервал между 1900– 1740 (2020–1680) гг. до н. э., что близко предложенному петровскому времени.

Очень противоречива картина датирования алакульских памятников. Внешне солидная по количеству анализов серия (57 образцов), она характеризуется теми же проблемами, что и петровская. Во-первых, три даты относятся к I тыс. до н. э., 22 имеют значения, калиброванный интервал которых приходится на III тыс. до н. э. и, наконец, три даты имеют среднеквадратическое отклонение более чем в сто лет 12. Практически все удревненные, с нашей точки зрения, даты получены при анализе дерева. Отметим, что дублирующими анализами располагают десять комплексов Чистолебяжского и Хрипуновского могильников, из которых внутренне хорошо согласованы шесть. Именно эти два памятника – 34 образца, продати-рованных в трех лабораториях (SOAN-, UPI-, Lе-), в основном и создают противоречивую картину.

К сожалению, в нашем распоряжении нет достаточного количества данных, полученных современными методами (всего 4 13) [Panushkina et al., 2008], что резко лимитирует возможности критической оценки результатов. Впрочем, для Лисаковских могильников была применена более сложная процедура – wiggle-matching, сочетающая дендрохронологию и 14С (датирование отдельных колец с последующей калибровкой) [Ibid. P. 462]. В результате для двух алакульских курганов определен средний возраст, калибровка которого указывает на период 1860–1680 гг. до н. э. Остальные AMS-даты по другим памятникам близки к этим рамкам или чуть моложе (сумма – 1870–1620 (1880–1530) гг. до н. э.). Очевидно, что эти цифры за вычетом поздней части чрезвычайно близки петровским и раннесрубным.

Суммирование вероятностей 52 алакуль-ских датировок (без дат I тыс. до н. э.) дало интервал с двумя пиками – 2300–1950 и 1900–1450 (2600–1400) гг. до н. э. Второй кажется более реалистичным. Петровские (и синхронные им раннесрубные) памятники большинство исследователей считает предшествующими алакульским на основании стратиграфических наблюдений и типологии. Следовательно, алакульский хронологический интервал не может быть более ранним относительно петровского и раннесрубного (XIX–XVII вв. до н. э.). Дополнительным аргументом может служить хронология алакульских памятников Северного Казахстана, синкретичных (алакульско-федоровских) и срубных древностей (см. ниже). Калиброванные значения трех дат алакульских погребений могильника Байка-ра четко укладываются в 1740–1520 (1780– 1490) гг. до н. э. [Görsdorf, 2003] 14.

Если соотношение алакульской и федоровской культур было и есть предметом дискуссий, то синхронизация со срубными материалами как будто никем не оспаривается [Cernykh, 2011. Fig. 20].

Алакульско-федоровские материалы датировались не столь активно, как алакуль-ские, но они имеют некоторые важные преимущества. Из десяти дат, включенных в расчеты, семь получены с использованием ускорительных технологий. При этом их фактическое число за счет Лисаковских могильников составляет 25 анализов (нами и в этом случае задействованы только датировки внешних колец дерева). Важна высокая степень согласования дат этих могильников, в том числе и в рамках процедуры, сочетающей дендрохронологические и радиоуглеродные данные. Усредненные интервалы функционирования курганов могильника приходятся на 1780–1680 гг. до н. э. В целом же сумма вероятностей синкретических ала-кульско-федоровских образцов – 1780–1530 (1900–1250) гг. до н. э. Сходство с поздней частью алакульского интервала совершенно очевидно, хотя алакульско-федоровский интервал в рамках Лисаковских могильников несколько более поздний, чем собственно алакульский. Это оценивается авторами как признак более позднего появления федоровских традиций на этом участке Притоболья [Панюшкина, 2013].

В тексте они определены как андроновско-федоровские [Parzinger et al., 2003. S. 109–117], чему, на наш взгляд, противоречит облик керамики.

Хронология федоровских памятников Зауралья – одно из слабейших звеньев системы ввиду ничтожного количества дат (пять, из которых могут быть использованы лишь четыре) с большим размахом вариации. Достоверность выделенного интервала (1980–1510 (2150–1450) гг. до н. э.) сомнительна и требует проверки материалами смежных культур. Принятие его влечет за собой признание параллельного и очень длительного существования носителей ала-кульских и федоровских традиций. При этом следы их контактов (в виде синкретических памятников) возникают с очень большим опозданием. Таким образом, для Урала пока трудно найти радиоуглеродное «подтверждение» версии последовательного развития по линии Алакуль– Федоровка.

Срубная хронология (речь идет только о при- и зауральских памятниках) на фоне описанных выше проблем выглядит весьма благополучно. Из 22 анализов 8 – AMS, которые, в целом, не выделяются на общем фоне. Единственное, что могло негативно повлиять на характер выборки, это резкое преобладание дат с одного памятника – селища Горный I. Впрочем, авторы раскопок выделяют несколько фаз его существования, что указывает на относительно длительную историю жизни [Каргалы…, 2004]. Интервал уральских датировок – 1730–1410 (1900–1300) гг. до н. э. – хорошо вписывается в рамки общей хронологии срубной общности, базирующейся на гораздо более обширном фонде [Черных, 2007. С. 85]. Полученный результат подтвердил правильность выделения раннесрубных материалов в самостоятельную группу. Очевидно, что этот интервал, в целом, несколько моложе не только алакульско-го 15, но алакульско-федоровского. Свидетельствует ли это о разнице в протекании процессов культурогенеза – сказать пока трудно в свете проблем, связанных с выборками датировок.

Следующая культурно и хронологически неоднородная стадия – финал бронзового века – обеспечена двумя сериями датировок:

для степной и лесостепной зон региона. В первом случае трудно говорить об устоявшейся терминологии, хотя отличия от алексеевско-саргаринских традиций очень заметны и в погребальных ритуалах и облике керамики. Степные памятники Южного Зауралья предложено разделить на две фазы [Епимахов, 2010б]. Первая имеет небольшую, но вполне гомогенную серию из девяти дат, суммарный интервал которых 1380– 1130 (1400–1050) гг. до н. э. Вторая представлена исключительно погребальными комплексами и опирается на единичные датировки 16. В самом предварительном плане можно определить хронологию этих памятников в рамках X–IX вв. до н. э. Именно они, с нашей точки зрения, должны рассматриваться как переходные к раннему железному веку.

В лесостепи лишь бархатовские памятники Притоболья располагают фактами для обсуждения абсолютной хронологии (см.: [Матвеев, Аношко, 2009; Зимина и др., 2009; Костомарова и др., 2011] и др.). Серия из 27 дат позволяет не только определить временны́е границы существования культуры в целом, но и проверить типологические построения авторов в части разделения на этапы, сопоставив их с сериями дат смежных территорий. При решении первой задачи получен интервал 1260–800 (1450–750) гг. до н. э. Выделение этапов оказалось менее продуктивной процедурой [Епимахов, 2010а], хотя и подтвердило некоторый приоритет типологически ранних (щетковских) материалов (1310– 1010 (1550–900) гг. до н. э.) над поздними (красногорскими) (1220–780 (1400–750) гг. до н. э.).

Не менее принципиальным является факт находки алексеевско-саргаринской посуды на поселениях Щетково-2 и Ново-Шадрино-2 [Матвеев, Аношко, 2009. С. 301]. Оба памятника соотносятся с ранним этапом бархатовской культуры, при этом абсолютная хронология алексеевско-саргаринского периода в Зауралье имеет сравнительно надежные радиоуглеродные основания, близка к обозначенным границам (см. выше).

|

2 | К 8 а. К = 1 |

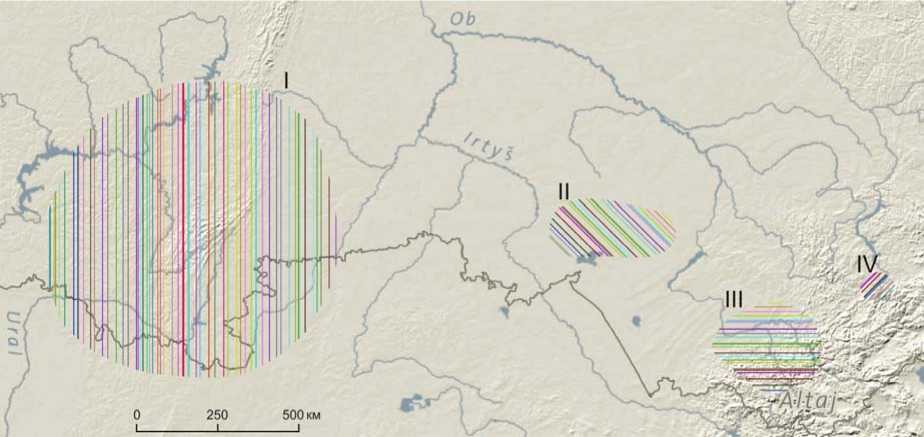

Энеолит Прикамья Ямная Абашево Ранняя срубная Срубная |

1ООО |

33501__ |

______| 2 45 2200 ■ 1910 17 |

____| 1600 0 □ 1800 ■ 1610 $<>■1 111 |

) |

|||||

|

Энеолит Урала Ранняя бронза Ташковская Коптяковская Сейминско-турбинские комплексы Андроновская (федоровская) Черкаскульская Бархатово 1 Бархатово II |

130(>|___ |

^2900 2470 П 21 2290 1 2150 J 2120| 1980 1 |

>00 J 1889 ^^в 1250 ______| 1500 1510 600 ■ 1250 13 ЮВ 1000 1220^^ 780 |

||||||||

|

1с 2 1 & 5 8 |

Синташтинская Петровская Андроновская (алакульская) Алакульско-фёдоровские Переходное время |

20I0H 17 1880 | Г 1900 ■ 1780 ■ |

70 40 | 145 1530 920 |

1 □ 82 |

0 |

||||||

|

-fi 5 о ж л а. 2 |

Усть-тартасская Одиновская (ранний этап) Одиновская (поздний этап) Кротовская (ранний этап) Кротовская (финал раннего этапа) сейминско-турбинский материал. Сопка 2/4В) Позднекротовская Андроновская (федоровская) Смешанная кротовско-андроновская Ирменская Поздняя ирмень, барабинский вариант сузгунской культуры, атлымская. красноозерская |

1500 |

2900 2900 |

_____| 2500 | | 2500 2300 1 П 1900 1 1 2500 2500 | | 2100 1900 ■ 1800-1700 1800 ■ 1500 1700М 1400 1 юо ^Н 1 ню 1000EZ1 800 |

|||||||

|

X it 2 - Е В | S 8 |

Афанасьевская Окуневская Андроновская (федоровская) Карасукская(классическая) Карасукская (каменоложская) |

2900 |

| | 2500 2200 ■ 1900 1900 gg| 15О< 1 ню ^Я 1200/1 1 ОО | |

1000 | 900 |

|||||||

|

5 2=5 с - = < © |

Афанасьевская Чемурчекская Мунх-хайрханская Монгун-тайгинская |

3000 |

225 |

2500 0 | : | 1800 1 700 ■ 1 100 1 100 ■ 1200 |

|||||||

|

i ? 8 §. 1 “ |

Афанасьевская Елунинская Андроновская (федоровская) Ирменская, саргаринско-алексеевская, памятники бурлинского типа Переходное время |

3700 |__ |

____| 2600 2200 □ 2000 17 |

□ 1800 ■ 1700 00 g^Hg 900 800 Q 700 |

|||||||

4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 до и. э.

- I

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

- 10

- И

- 12

Рис. 2 . Радиоуглеродная хронология комплексов и культур Урала и юга Западной Сибири: 1 - культуры и комплексы эпохи раннего металла (энеолит); 2 - культуры и комплексы эпохи ранней бронзы (предсинташтинский, предсейминский горизонт); 3 - абашевская культура; 4 - синташтинская культура; 5 - культуры и комплексы с сейминско-турбинским металлом; 6 - окуневская культура; 7 - чемурчекская культура; 8 - комплексы андро-новской культурно-исторической общности; 9 - мунх-хайрханская культура; 10 - монгун-тайгинская культура; 11 - культуры постандроновского круга; 12 - комплексы переходного от бронзы к железу времени

В результате для Южного Урала можно сформулировать хронологическую схему (рис. 2), которая в силу дробной ландшафтной структуры (и вероятной асинхронности ряда культурогенетических процессов) не может быть единой. Наиболее ранние памятники бронзового века (ямная культурноисторическая общность) выявлены в степной зоне. Они частично синхронны энеолиту Зауралья, который не разграничивается в соответствии с ландшафтными зонами. Ямное население проникает в Зауралье вдоль кромки степи и лесостепи, однако уточнить хронологию этого процесса пока не представляется возможным. Вторая половина III тыс. до н. э. в степи не обеспечена достоверной информацией, в лесной зоне это время существования нескольких культурных типов, большинство их которых тяготеет к сеймин-ско-турбинскому (близ рубежа III–II тыс. до н. э.). К этому же периоду относятся аба-шевские (в основном лесостепные) и син-таштинские древности (степь), однако только последние имеют надежные основания для определения интервала функционирования.

Далее следует фаза эволюционного развития традиций и наблюдаются такие последовательности: раннесрубные – срубные (степное и лесостепное Предуралье) и петровские – алакульские (степное и лесостепное Зауралье). Эта эволюция приходится целиком на первую половину II тыс. до н. э. и сопровождается расширением ойкумены каждой из культур. Осложняющим фактором для этого процесса, особенно в Зауралье становится взаимодействие носителей ала-кульских и федоровских традиций. Синкретические комплексы хронологически тяготеют ко второй четверти II тыс. до н. э. Черкаскульская хронология в своем сегодняшнем виде (третья четверть II тыс. до н. э.) свидетельствует, в целом, о более поздней позиции в сравнении с федоровской.

Заключительная часть бронзового века фактические не изучена в степном Предура-лье. Для Зауралья выделяется две серии: степная (белоключевская) – XIV–XI 17 вв.

до н. э. и лесостепная (бархатовская) серии последней трети II тыс. до н. э. Первая из них не демонстрирует надежного сходства с хронологически предшествующими традициями, вторая, напротив, продолжает черка-скульскую и пахомовскую линии. В обоих случаях имеется возможность отделить наиболее поздние группы начала I тыс. до н. э. Если лесостепные культурные традиции демонстрируют плавную эволюцию, то в степной зоне, видимо, имел место их разрыв.

Следующий изучаемый нами регион – юг Западной Сибири.

Датирование отдельных памятников в некоторых районах юга Западной Сибири имеет богатую историю (как, например, в Минусинской котловине [Семенцов и др., 1969]). В других районах радиоуглеродное датирование долгое время не имело систематического применения либо использовалось выборочно для обоснования хронологии культуры или отдельных памятников.

Первый серьезный шаг в систематическом радиоуглеродном датировании памятников и культур эпохи бронзы и раннего железа Сибири связан с датированием Минусинских древностей (см. рис. 1) [Görsdorf et al., 1998]. Были получены серийные данные по основным культурам региона эпохи бронзы и раннего железа – афанасьевской, окуневской, андроновской (федоровской), карасукской и тагарской. Система радиоуглеродной хронологии опиралась на 30 дат из материалов памятников Суханиха, Потро-шилово, Чебаки, Уйбат, Кривая и Догээ Баары-2 [Görsdorf et al., 2001]. Примечательно, что для каждой культуры были получены даты как по древесине, так и по костям человека – результаты оказались схожими. Несмотря на то, что авторы не ставили специальной задачи – изучения «резервуарного эффекта» в регионе, полученные данные в первом приближении свидетельствовали об его отсутствии в гидросистеме Среднего Енисея. Позже эти исследования дополнились перекрестным анализом радиоуглеродных дат из разно- авторы не сочли возможным использовать здесь статистические процедуры, требующие владения полным банком данных всех радиоуглеродных дат представленных памятников и культур. Эта исследовательская работа ближайшего будущего, когда количество дат станет больше и их можно будет использовать в статистике. Поэтому оставлены хронологические рубежи культур по югу Западной Сибири в том виде, который был представлен исследователями в публикациях, т. е. в веках.

временного могильника Байкара (Казахстан), где были представлены комплексы андроновской культуры, скифского и сарматского времени. Сравнительный анализ дат по комплексам андроновской (федоровской) культуры двух районов (Минусинской котловины и Казахстана) указал на единые хронологические рубежи [Ibid.]. В результате из 6 14С дат афансьевских комплексов (могильник Суханиха) 5 дат относились к первой половине III тыс. до н. э. и лишь одна заходила в последние века IV тыс. до н. э. Хронология окуневской культуры определялась авторами в пределах «последней трети III тыс. до н. э. – самого начала II тыс. до н. э.», а андроновской (федоровской) культуры – «в пределах первой половины II тыс. до н. э.»; «переход между окуневской и андроновской (федоровской) культурой должен был происходить в первой трети II тыс. до н. э.» [Ibid. P. 1117].

Данных для установления надежной хронологии классической фазы карасукской культуры на тот момент было недостаточно (всего две даты по материалам погребений могильника Потрошилово), поэтому авторы осторожно предположили, что переход от андроновской (федоровской) культуры к карасукской произошел «после середины II тыс. до н. э.» [Ibid.]. Хронология камен-ноложской фазы (могильник Суханиха) вызвала наибольшие вопросы. Такое положение вытекало из сложившейся дискуссии по отнесению этих материалов к раннему или позднему этапу (вплоть до перехода к раннему этапу тагарской культуры) карасук-ской культуры. В результате датирования из 6 дат могильника Суханиха 5 дат оказались синхронны классическим материалам этого же памятника и лишь одна дата (Bln-4763) выходила за пределы II тыс. до н. э. Поэтому авторы определили время существования обеих фаз в пределах «последних 300–400 лет II тыс. до н. э.» и предложили рассматривать карасукско-каменноложскую проблему в русле интерпретации археологических материалов, возможно – как разные культуры, существовавшие синхронно [Ibid.]. Такая позиция не противоречила письменной и радиоуглеродной хронологии китайских материалов Шанской (Аньянской) династии – последняя треть II тыс. до н. э. [Ibid.].

Следующим значимым этапом в установлении радиоуглеродной хронологии древностей бронзы лесостепной полосы Западной Сибири являются исследования

2000–2003 гг. на городище и могильнике эпохи поздней бронзы и переходного от бронзы к железу времени Чича-1. Всего по материалам памятника было получено 45 радиоуглеродных дат [Schneeweiß, 2007; Молодин, Парцингер, 2009]. Эта база до сих пор является самой представительной для комплексов эпохи поздней бронзы и переходного времени в Сибири. Исследовательская программа была построена на датировании разных органических остатков (уголь, кости животных, рыб и человека, нагары на керамике, органика из почв) из разных частей и конструкций городища (жилища, хозяйственные постройки, рвы, отложения зольника, погребения в жилищах и за пределами городища). Для контроля результатов использовались данные трех германских радиоуглеродных лабораторий, из которых две традиционные бензольные (Hd-(г. Хайдельберг), Bln- (г. Берлин)), а одна – ускорительная AMS (KIA- (г. Киль)).

Специальное внимание при выборе материалов датирования было уделено проблеме «резервуарного» эффекта 18. Это было тем более актуально, что городище расположено на берегу крупного пресноводного озера Малая Чича, а в отложениях зольника, ям, в нижних горизонтах жилищ и в погребальной посуде были найдены кости рыб. С этой целью проведены три сравнительных измерения на примере одного захоронения (погребение 1): по кости человека, нагару на погребальной керамике и костям рыб из сосуда. Разница в возрасте оказалась незначительной (менее 100 лет). Анализ значений δ13С этих трех образцов предварительно указал, что основой диеты человека рыба не являлась (у человека эти значения были ниже (–21,5 ‰), чем у рыбы (–18,7 ‰)), а величина δ13С, измеренная по нагару на погребальном сосуде (–28,1 ‰), оказалась более характерна для растительной, чем для рыбной или животной пищи [Pate, 1994]. Таким образом, нагар и, возможно, кость человека не содержат «тяжелого углерода». Эти два обстоятельства позволили считать, что «эффект резервуара, по-видимому, не оказал влияния на серию дат» [Schneeweiß, 2007; Молодин, Парцингер, 2009].

В результате страти- и планиграфическо-го анализа, метода аналогий, сравнительного анализа керамической посуды и металлического инвентаря, а также серии радиоуглеродных дат были предложены две пространственно-хронологические модели формирования объекта Чича-1.

Первая предложена Й. Шнеевайсом. Согласно ей, на памятнике можно выделить 4 строительные фазы. Фаза 1 (XIV–XIII вв. до н. э.), связанная со строительством «цитадели» памятника и захоронениями за пределами городища, соотносится с населением ирменской культуры. Фаза 2 (XI/X–IX вв. до н. э.) отражает сооружение основного массива памятника пришлым, степным населением, а также характеризуется контактами с северным и северо-западным населением красноозерской культуры. Фаза 3 (I в. до н. э. – I в. н. э.) связана с перестройкой жилых сооружений на «цитадели» памятника населением саргатской культуры эпохи раннего железа. К этому же времени относится посуда новочекинской культуры. Фаза 4 (X в. н. э.) представлена одиночным подкурганным захоронением со рвом [Schneeweiß, 2007. S. 237–245, 271–276].

Другая пространственно-хронологическая модель функционирования городища представлена В. И. Молодиным и Г. Парцингером [2009]. По их мнению, Й. Шнеевайсом был недооценен керамический материал и не учтены некоторые случаи его залегания в жилищах обеих частей – «цитадели» и «периферии», а также комплекс узко датирующих бронзовых ножей. В результате В. И. Молодин и Г. Парцингер пришли к выводу, что древнейшей частью памятника (XIV–XI вв. до н. э.) являются остатки зоны I, ров А, ямы на «цитадели» в зоне II и некрополь. Этот период соотносится с ир-менской культурой. Второй этап (X/XI– VIII вв. до н. э.) связан с позднеирменской культурой и функционированием основных построек в зоне II. По мнению одного из авторов (Г. Парцингер), «начало формирования позднеирменской культуры может уходить в XI в. до н. э.». [Там же. C. 72]. Третий этап (IX – начало VIII в. до н. э.) связан со строительством основной части городища – «периферии» носителями пришлой с юго-запада берликской культуры [Там же]. К этому же времени относятся и другие культуры переходного времени – красноозерская, барабинский вариант суз- гунской культуры, атлымская – остатки материальной культуры (фрагменты керамической посуды) которые обнаружены совместно с позднеирменской и берликской керамикой [Молодин, Мыльникова и др., 2008. С. 60]. Авторы и первой, и второй гипотез отмечали, что полученные данные по ирменской культуре согласуются с новыми сведениями по радиоуглеродной хронологии карасукской культуры Минусинской котловины [Görsdorf et al., 2001], синхронность с которой была обоснована рядом исследователей значительно раньше на археологическом материале [Schneeweiß, 2007. S. 276; Молодин, Парцингер, 2009. С. 69].

Следующий значимый этап в датировании опорных памятников юга Западной Сибири связан с исследованиями на могильнике эпохи развитой бронзы Тартас-1 (с 2003 г.). Основной массив захоронений памятника (более 500 погребений) представлен смешанными кротовско-андроновскими комплексами. Часть погребений относится к позднек-ротовской культуре, содержащей предметы срубно-андроновского облика (в первую очередь бронзовые кинжалы) 19. Уже первая серия 14С дат (21), полученная из этих культурных частей некрополя, в совокупности с анализом инвентаря и пространственного размещения комплексов позволила поставить вопрос о двух возможных моделях сооружения захоронений на могильнике – синхронном и последовательном. Так, позднекротовские комплексы датировались в пределах XIX–XVIII/XVII вв. до н. э., а смешанные кротовско-андроновские – XVII– XIV вв. до н. э. 20 Позже радиоуглеродное датирование комплексов эпохи развитой бронзы Барабинской лесостепи было продолжено на материалах андроновского (федоровского) могильника Старый Тартас-4 и на позднекротовских захоронениях могильника Сопка-2/5 [Molodin et al., 2012]. Радиоуглеродные измерения проводились на базе 6 лабораторий – отечественных (Новосибирск (SOAN-), Санкт-Петербург (Le-)) и зарубежных (Берлин, ФРГ (Bln-), Киль, ФРГ

(KIA-), Туссон, США (АА-), Брюссель, Бельгия, (KIA-)). Радиоуглеродное датирование осуществлялось также по биоапатитам из кальцинированных костей двух могильников – Тартас-1 и Старый Тартас-4. Данные этих лабораторий и измерений разных материалов продемонстрировали хорошую схожесть между собой. В результате культурно-хронологическая шкала периода развитой бронзы юга Сибири дополнилась определением возраста андроновских (федоровских) памятников Барабинской лесостепи – в пределах XVIII–XV вв. до н. э. Такая хронология андроновских (федоровских) древностей согласовывается с радиоуглеродными определениями этой культуры на территории Минусинской котловины, Северного Казахстана, Южного Урала [Ibid. P. 745].

Одна из обсуждаемых в настоящее время проблем – это б о льшая доверительность результатам AMS-измерений в сравнении с результатами традиционного бензольного счета. Как показано на примере серийного датирования опорных памятников и культурно-хронологических рядов, где результаты бензольного счета дополняются и сравниваются с измерениями на ускорительной установке, видно, что результаты обоих методов соответствуют друг другу. Поэтому нельзя говорить о «большей репрезентативности» AMS-дат. Скорее, проблему «бензольного» датирования следует переводить в плоскость единичного не системного датирования памятников и культур Сибири эпохи бронзы до рубежа XX и XXI вв. и использования в прошлом некалиброванных значений или применения в одной системе разнородных данных – калиброванных и некалиброванных дат.

С 2007 г. серийное радиоуглеродное датирование культур эпохи бронзы проводится на материалах памятников Верхнего Приобья и лесостепной, предгорной зоны Алтая [Кирюшин и др., 2007]. В этот период был отобран 51 образец (кости человека, уголь, древесина из внутри погребальных конструкций, гумусированная почва) из 7 могильников и 3 поселений. Все новые образцы были измерены бензольно-сцинтилляционным методом в двух лабораториях (Новосибирск, Санкт-Петербург). В результате серийного датирования были получены новые 14С данные по андроновским памятникам Рублево VIII (6 дат), Фирсово XIV (9 дат), Манжиха V (2 даты) и Чекановский Лог X

(3 даты) и большереченской культуре переходного от бронзы к железу времени (Бобровский грунтовый могильник – 6 дат). Авторы отметили, что в итоге 14С хронология андроновских памятников оказалась неоднородной: возраст могильника Рублево VIII находится «в промежутке XVII–XIV вв. до н. э.», в то время как даты на могильнике Фирсово XIV показали значительный хронологический разброс – «от XXII до III в. до н. э.» [Там же. С. 258]. 14С хронология памятников Чекановский Лог X и Манжи-ха V находилась, соответственно, в пределах XVI–XV вв. до н. э. и XV в. до н. э. [Там же]. Хронология Боровского грунтового могильника переходного от бронзы к железу времени на основании 6 дат [Там же. С. 257– 259] и типологического анализа инвентаря определялась в рамках VII в. до н. э. [Папин, 2008].

Необходимо отметить, что для отдельных памятников (поселение Березовая Лука, могильник Телеутский Взвоз) еще раньше были получены серии радиоуглеродных дат (определения в основном выполнены по углю, древесине и гумусированной почве), активно использовавшиеся исследователями для обоснования хронологии елунинской культуры доандроновского периода. Однако с течением времени по мере накопления археологических источников, 14С дат по памятникам и общей тенденцией удревнения культур эпохи бронзы Сибири абсолютная хронология культуры постепенно понижалась: XVIII – рубеж XV–XIV вв. до н. э. [Кирюшин, 1987], XIX–XVIII – XVI–XV вв. до н. э. [Кирюшин, Шамшин, 1992], XXI– XIX вв. до н. э. (березоволукинский этап) и XVIII–XVII вв. до н. э. (поздний этап) [Кирюшин и др., 2003; 2005].

Для итогового анализа радиоуглеродной хронологии культур эпохи раннего металла Алтая (афанасьевская, елунинская, андро-новская, ирменская, саргаринско-алексеев-ская, а также бурлинский тип памятников) помимо новых данных авторы привлекли и другие ранее опубликованные 14С даты (см., например: [Орлова, 1995]). Всего банк данных на 2009 г. включал 110 дат [Кирюшин, Грушин и др., 2009]. В результате суммарного анализа, охватывающего все известные в регионе 14С даты, хронология афанасьевской культуры Горного Алтая (25 дат) определялась довольно широко – в пределах XXXVII–XXVI вв. до н. э.

по ± 1 сигма (и XX/XVIII–XXIV вв. до н. э. по ± 2 сигма) [Там же. С. 120–121]. В этих же пределах находились новые 14С даты (10 дат) по афанасьевским памятникам Алтая [Кирюшин, Семибратов и др., 2009]. Елу-нинская культура эпохи ранней бронзы лесостепного Алтая на основе всей совокупности данных (34 даты) по ± 1 сигма датировалась в пределах XXII–XVIII вв. до н. э. (и XXVII–XVII вв. до н. э. по ± 2 сигма) [Кирюшин, Грушин и др., 2009. С. 121–122]. Хронология андроновской культуры (34 даты) определялась по ± 1 сигма в рамках XX–XVII вв. до н. э. (и XXII–XV вв. до н. э. по ± 2 сигма) [Там же. С. 122; Кирюшин, Папин, 2010]. Хронология культур эпохи поздней бронзы (ирмен-ская, саргаринско-алексеевская, памятники бурлинского типа; всего 21 дата) оказалась нерасчлененной авторами и представлена в суммарном виде – по ± 1 сигма XIII–XI вв. до н. э. (и XVII/XV–IX вв. до н. э. по ± 2 сигма) [Кирюшин, Грушин и др., 2009. С. 123].

Фундаментальная работа по радиоуглеродной хронологии культур эпохи ранней бронзы – раннего железа Минусинской котловины (афанасьевская, окуневская, андро-новская, карасукская и тагарская), была проведена совместно группой отечественных и зарубежных исследователей [Svyatko et al., 2009; Святко, Поляков, 2009]. Авторы исходили из «классической» парадигмы непрерывности и сменяемости этих культур в регионе. В публикации приведены и проанализированы (в том числе прокалиброваны) новые и старые 14С данные по всем основным культурам района, представлены суммарные данные возраста для каждого памятника, а также по совокупности данных для каждой культуры в целом. Проведен анализ относительной хронологии культур, предложенной разными исследователями (в том числе последних серийных 14С дат по культурам района [Görsdorf et al., 1998; 2001]). В ряде случаев предложены варианты причин «удревнения» или «омоложения» 14С даты – например, происхождение образца из другого культурного комплекса памятника [Svyatko et al., 2009. P. 246].

Принципиальным методическим отличием этой работы было сравнение новых серий дат (88) с банком 14С данных, накопленным в предыдущий период (более 270 дат). Все новые измерения возраста были выпол- нены по погребальным комплексам по антропологическому материалу в одной лаборатории (г. Белфаст, Великобритания, AMS-метод). В ходе сравнительного анализа в ряде случаев некоторые данные по одному и тому же культурному комплексу (полученные по кости – новые данные и по древесине – старые данные), разошлись – даты по дереву оказались древнее, чем по антропологическому материалу [Ibid. P. 247. Table 3; P. 266. App. 1]. Авторы объяснили такое расхождение ситуацией переиспользования строительного материала или эффектом «старой древесины». Именно это, по мнению исследователей, могло стать причиной удревнения афанасьевских памятников региона (Черновая VI, Иткол II, Красный Яр I, Летник VI, Малиновый Лог, Малый Копе-ны, Саргов Улус, Суханиха, Восточное), даты (24) по которым ранее были получены только по древесине. Новые 14С даты (7) по данной культуре были выполнены по двум ранее не датированным памятникам – Афанасьевская Гора и Карасук III. Основной массив дат, за исключением двух, относился к периоду XXIX–XXV вв. до н. э. 21 [Ibid. Р. 246–247]. Причина омоложения одной из дат, по мнению авторов, со ссылкой на работу М. П. Грязнова [1999], заключалась в ошибочной отнесении погребения к эпохе бронзы, а не к раннему железному веку [Svyatko et al., 2009. P. 247].

Предложенной хронологии афанасьевских памятников Минусинской котловины созвучна серия 14С дат, выполненная по материалам кургана Кургак Гови-1, расположенного на территории Монгольского Алтая [Ковалев и др., 2008]. Из 6 дат 4 были выполнены по углю, одна по древесине, одна по кости человека. Все даты оказались созвучны друг другу в пределах первой половины III тыс. до н. э. [Там же. С. 174. Табл. 1].

Для окуневской культуры было получено 19 новых дат из 5 памятников: Батени, Окунев Улус, Уйбат III, Уйбат V, Верхний Ас-киз I. Кроме могильника Уйбат V остальные памятники датированы впервые. Сравнительный анализ новых 14С данных (6 дат) с предыдущей серий (7 дат) [Görsdorf et al., 1998; 2003] по погребениям могильника Уй-бат V выявил хорошую согласованность

-

21 Здесь и ниже авторы статьи приводят рубежи культур по ± 1 сигма.

данных друг с другом; серия новых дат оказалась «компактнее», что позволило рассматривать хронологию окуневских памятников в рамках второй половины III тыс. до н. э. – XXV–XX вв. до н. э. [Görsdorf et al., 1998]. С другой стороны, можно анализировать все предложенные в табл. 6 данные (13 дат) для могильника Уйбат V не через суммарный анализ, а по периоду, где все даты согласуются [Ibid. Taf. 6]. В этом случае, за исключением одной даты (Bln-5196), нижней границей большинства дат (12) является XXII в. до н. э., а верхней – XXI/XX вв. до н. э. (только в двух случаях – XIX в. до н. э.) [Ibid.]. Такой период вполне согласуется с предложенной ранее хронологией окуневских древностей немецкими исследователями (см. выше: [Görsdorf et al., 2003]).

По материалам ряда памятников андро-новской (федоровской) культуры (Первомайское I, Потрошилово II, Усть-Бирь I, Ярки II) было получено 7 новых 14С дат. Однако эта серия оказалась «компактнее», чем предыдущие определения на памятниках (Ашпыл, Биря (Лебяжье I), Каменка II, Ланин Лог, Потрошилово II, Ужур, Ярки II), разброс вероятностей которых колебался в пределах начала III тыс. – середины I тыс. до н. э. [Svyatko et al., 2009. P. 267. App. 3]. Практически все новые даты относились к промежутку XVIII–XV вв. до н. э. и согласовывались с 9 предыдущими определениями в рамках XXI–XV вв. до н. э. [Ibid. P. 251].

По 8 карасукским «классическим» памятникам (Карасук I, Минусинск-карьер, Окунев Улус, Первомайское I, Подгорное Озеро I, Ярки I) было получено 17 новых 14С дат и 2 даты – для каменноложского этапа (Каменный Остров, Солнечный Лог). И первая, и вторая группы дат подтвердили результаты предыдущего датирования, свидетельствующие о более раннем возрасте культуры, чем это было принято считать традиционно. В предыдущий период было накоплено 63 14С даты для обеих фаз культуры по материалам памятников Анчил Чон, Георгиевский некрополь, Итколь I, Потро-шилово, Суханиха I, II, Суханиха, Терт-Аба, Торгажак, Каменный Остров, Долгий Курган, Карасук IV, Колок, Кутень-Булук, Кыз-лас, Уй. В результате, хронология классического этапа карасукской культуры находилась в пределах XIV–X вв. до н. э., каменноложского этапа – XII–IX вв. до н. э. [Ibid. P. 253].

Анализируя 14С хронологию каждой культуры, авторы отмечали ее удревнение на 300–400 лет относительно традиционной культурно-хронологической систем. Такой тренд находится в русле современной парадигмы удревнения культур эпохи бронзы в Евразии на основании серийного радиоуглеродного датирования [Черных, 2008]. Другой важный вывод исследователей – это то, что все рассматриваемые культурные образования перекрывают друг друга, за исключением разрыва в 145 лет между окуневской и андроновской культурами (см., например: [Svyatko et al., 2009. P. 257. Table 15]). Такая ситуация, по их мнению, ставит под сомнение гипотезу ряда исследователей о возможном сосуществовании двух культур (см., например: [Вадецкая, 1986. C. 36, 46]). С другой стороны, авторы отмечают необходимость расширения круга источников и увеличения количества 14С дат [Svyatko et al., 2009. P. 260]. С нашей точки зрения, вторая посылка выглядит более правильной 22.

На материалах региона был проведен анализ возможного влияния на даты «резервуарного эффекта». Несмотря на то, что археологически на ряде памятников фиксировались предметы, связанные с рыболовством (грузила, гарпуны, рыболовные крючки и др.), сравнительный анализ результатов датирования разных материалов (дерева и кости) показал, что в этом районе «эффекта резервуара» нет. Наоборот, в ряде случаев образцы по древесине оказываются древнее, чем по кости [Svyatko et al., 2009. P. 259–260; Святко, Поляков, 2009].

С 2010 г. началось регулярное серийное датирование памятников доандроновского периода на территории западных районов Барабинской лесостепи (по антропологическим материалам). Основной массив дат выполнен в радиоуглеродной лаборатории ИГиМ СО РАН (Новосибирск), и небольшая часть дат – в радиоуглеродной лаборатории ИИМК РАН (Санкт-Петербург). Опорным объектом этого времени в регионе является некрополь Сопка-2. Более 600 захоронений относятся к 14 культурно-хронологическим комплексам от неолита до позднего Средневековья, из них основная часть принадлежит доандроновскому времени – усть-тартас-

-

22 Точка зрения В. И. Молодина.

ской, одиновской, кротовской и позднекро-товской культурам (более 500 погребений).

Первая выборка дат (19) была произведена по культурно-планиграфическому принципу и включала погребения из оди-новской (Сопка-2/4А) и кротовской (Сопка-2/4Б) частей могильника. Результаты датирования показали, что культурные комплексы обеих частей на памятнике синхронны и находятся в диапазоне первой половины III тыс. до н. э. (все даты по ± 2 сигма находятся в диапазоне XXIX–XXV вв. до н. э. 23) [Молодин и др., 2010. С. 242–243].

Другим значимым результатом радиоуглеродного датирования доандроновских комплексов Барабинской лесостепи стало выделение из кротовского массива захоронений группы погребений Сопка 2/4В. Этот погребальный комплекс, расположенный плани-графически обособлено и, в тоже время, в непосредственной близости от одиновского массива Сопка 2/4А и кротовского Сопка 2/4Б, включал так называемое захоронение «литейщика» – погребение с комплексом бронзовых изделий и литейных форм сей-минско-турбинского облика. Радиоуглеродная хронология группы Сопка 2/4В на данный момент ограничивается двумя датами, диапазон которых по ± 2 сигма приходится на вторую половину III тыс. до н. э. (XV– XXI вв. до н. э.) [Там же. С. 242. Табл.]. Таким образом, были выделены «первый этап и заключительная стадия классической кро-товской культуры» [Молодин и др., 2010. С. 242–245].

Радиоуглеродных дат для усть-тартас-ских комплексов эпохи раннего металла пока еще не достаточно. На данный момент радиоуглеродная хронология культуры находится в довольно широком диапазоне – от середины V до середины III тыс. до н. э. [Марченко, 2009].

Сравнительно недавно, благодаря археолого-геофизическим исследованиям, был выявлен другой крупный могильник, содержащий предметы сейминско-турбинского облика – Преображенка-6 (Барабинская лесостепь). По особенностям погребальной практики и инвентаря он отнесен к одинов-ской культуре. В период 2004–2011 гг. было изучено 69 захоронений разного времени, в том числе более 50 одиновских могил. На данный момент по материалам одиновских погребений получено 13 дат, из них 4 по углю из заполнения, остальные – по антропологическому материалу. Все 14С определения выполнены бензольным методом в двух лабораториях (в Новосибирске и Берлине). Возраст данной группы захоронений можно оценить в рамках XXIII–XIX вв. до н. э. 24 Созвучна этому возрасту и датировка одиновских погребений на могильнике Тартас 1 [Молодин и др., 2011].

Учитывая специфику археологического материала и 14С даты одиновских комплексов на могильниках Сопка-2/4А, Преобра-женка-6 и Тартас-1, можно заключить, что погребения на некрополях Преображенка-6 и Тартас-1 относятся к позднему этапу оди-новской культуры. Таким образом, предметы сейминско-турбинского облика, встреченные в разных культурных комплексах Барабинской лесостепи – Преображенка-6 и Тартас-1 (второй этап одиновской культуры), Сопка-2/4В (финал кротовской культуры), скорее всего, можно рассматривать в рамках одного периода – последняя четверть III тыс. до н. э. – рубеж III–II тыс. до н. э.

Такая хронология барабинских памятников полностью соответствует пока единственной дате расположенного в таежной зоне Западной Сибири могильника Сатыга XVI, содержащего бронзовые предметы сеймин-ско-турбинского облика [Hanks et al., 2007]. Кроме того, соответствие по нижней границе наблюдается с хронологией раннего этапа елунинской культуры Верхнего Приобья и Алтая [Кирюшин и др., 2009. С. 121–122], в составе материальной культуры которой также встречены сейминско-турбинские орудийные формы. К этому же времени относится окуневская культура Минусинской котловины (наиболее близки серийные данные могильника Уйбат V – см. выше). Ранее с ней синхронизировались доандроновские культуры юга Западной Сибири – самусь-ская [Матющенко, 1973. С. 59] (в том числе могильник Ростовка [Косарев, 1981. C. 86– 96]) и кротовская. Созвучно предложенной хронологии круга культур (окуневской, кро-товской, самусьской, елунинской) и датировка чемурчекской культуры Монгольского Алтая – «последняя четверть III – начало II тыс. до н. э.» [Ковалев, 2012. С. 36]. По мнению А. А. Ковалева, эта культура имеет много схожих черт в погребальной практике, инвентаре и в статуарных изображениях с елунинскими и окуневскими комплексами [Там же. С. 34–36]. Более поздние культурные образования Монгольского Алтая – мунх-хайрханская (1700–1400 гг. до н. э.) и монгун-тайгинская культуры (1400–1200 гг. до н. э. 25) – синхронны с андроновской (федоровской) и карасукской соответственно [Ковалев и др., 2008. С. 181–184; Ковалев, 2013. С. 91].

Один из дискутируемых аспектов сей-минско-турбинского феномена – это его хронологическое соотношение с памятниками андроновского круга (см., например, обзор дискуссии: [Корочкова, Стефанов, 2011. С. 61–64]). Учитывая 14С хронологию андроновских комплексов в Барабинской лесостепи и в предгорьях Алтая, с одной стороны, и комплексов сейминско-турбинс-кого круга – с другой, можно с уверенностью говорить о хронологическом приоритете последних и о последовательности данных культурных феноменов.

Другая не менее острая проблема связана с выявлением наиболее раннего периода появления сейминско-турбинских бронзовых изделий в западносибирской лесостепи. Вопрос теснейшим образом связан с определением территориальных истоков данного явления.

Подведем некоторые итоги проведенного анализа радиоуглеродной хронологии культур Урала и юга Западной Сибири.

Во-первых, за последние два десятилетия в результате целенаправленной работы резко вырос объем информации, которая для ряда культур позволила приступить к решению новых задач.

Во-вторых, в результате серийного радиоуглеродного датирования произошло существенное удревнение всех культур эпохи бронзы относительно традиционных представлений, основанных на синхронизации с бронзовыми изделиями в Китае, дисковидными псалиями и микенским орнаментом. Такая тенденция отмечена всеми исследователями для культур степной и лесостепной полосы Южного Зауралья и Сибири (см., например: [Görsdorf et al., 2001. P. 1120; Svyatko et al., 2009. P. 243–244; Кирюшин и др., 2009; Molodin et al., 2012]), что соответствует общему тренду удревнения культур эпохи бронзы в Евразии [Трифонов, 1996; Черных и др., 2000; Черных, 2007; 2008]. Наибольшее удревнение (600 лет) характерно для афанасьевской культуры [Svyatko et al., 2009. P. 247]. На 300–400 лет произошло удревнение окуневской [Ibid. P. 247–250], елунинской [Кирюшин и др., 2009. C. 121–122] и андроновской (федоровской) культур [Svyatko et al., 2009. P. 250– 251]; настолько же удревнилась хронология самусьской культуры и комплексов с сей-минско-турбинскими бронзовыми предметами. На 100–200 лет удревнились культуры эпохи поздней бронзы и нижняя граница переходного от бронзы к железу времени [Schneeweiß, 2007. S. 276; Молодин, Парцингер, 2009. C. 72; Svyatko et al., 2009. P. 244. Table 1; Görsdorf et al., 2001. P. 1117– 1119], хотя надо отметить, что некоторые исследователи, опираясь на довольно широкие границы 14С дат для переходного времени (в рамках первой половины I тыс. до н. э.), по-прежнему склонны рассматривать хронологию этих культур в традиционных рамках [Папин, 2008. С. 149].

В-третьих, необходимо отметить тенденцию не только на увеличение количества дат, но и на повышение внимания исследователей к образцам (материал образца, его тафономия) и к работе с базами данных. В первую очередь это касается методических подходов, связанных с изучением эффекта «резервуара» и эффекта «старой древесины».

В-четвертых, изменились принципы работы с результатами датирования. Можно считать общепринятым использование калиброванных дат и статистические методы их группировки. Во всех доступных случаях используются серии анализов, что существенно повышает надежность результатов. В целом, можно говорить о преодолении кризиса доверия археологов в отношении радиоуглеродного датирования. К числу достижений может быть отнесено построение региональных хронологических систем, которые конкретизируют общую картину периодизации бронзового века Северной Евразии (см.: [Черных, 2008] и др.), а также корреляцию последних [Черных, Орловская, 2009; 2013; Chernych, 2011].

В-пятых, постепенно в практику исследований входят новые варианты использования радиоуглеродных датировок. Речь идет о методах байесовской статистики, учитывающей стратиграфическую последовательность образцов, сопоставление результатов датирования древесных колец с данными дендрохронологии и др. Работы в этом направлении существенно расширяют круг доступных для решения проблем (построение микрохронологии памятника, определение длительности функционирования и т. д.).

В-шестых, на основании результатов серийного датирования памятников и формирования региональных радиоуглеродных культурно-хронологических шкал юга Западной Сибири и Южного Урала в настоящий момент можно представить схему корреляции культур эпохи бронзы 26 (см. рис. 2).

Ямная культура синхронна афанасьевской на всем ее протяжении в рамках последней трети IV – первой половины III тыс. до н. э. В некоторых региональных шкалах (Минусинская котловина, Монгольский Алтай) хронология афанасьевской культуры более компактна (первая половина III тыс. до н. э.). Крайне широкие диапазоны демонстрируют на данный момент усть-тартасские комплексы Барабинской лесостепи и энео-литические комплексы Урала и Прикамья. Такая ситуация в первую очередь сигнализирует о необходимости продолжения датирования, накопления серий дат и уточнения хронологии как культуры, так и отдельных памятников в обоих регионах.

Среди культур эпохи ранней бронзы Урала и Западной Сибири (как предтечи сейминско-турбинских комплексов) наиболее ранними представляются раннебронзовые памятники Барабинской лесостепи – они датируются преимущественно в рамках первой половины III тыс. до н. э. Доандро-новские комплексы Зауралья более поздние – третья четверть III тыс. до н. э. Ташковская культура датируется в рамках конца III – начала II тыс. до н. э. Ее хронология не исключает вероятности синхронности с комплексами, содержащими сейминско-турбинский металл, равно как и использование последнего носителями культуры.

Сравнительный анализ радиоуглеродной хронологии трех культур Барабинской лесостепи и Верхнего Приобья (финал кротов-ской культуры, второй этап одиновской культуры, елунинская культура) и дат, полученных по материалам сейминско-турбинских памятников Урала и сопредельных территорий, указывает на XXIII– XIX вв. до н. э. – как вероятный период бытования бронзовых изделий сейминско-турбинского типа. В этих же рамках (конец III – начало II тыс. до н. э.) находятся окуневская и чемурчекская культуры, которые исследователи синхронизируют с кротов-скими и елунинскими древностями. Сей-минско-турбинский пласт памятников, вероятно, синхронен абашевско-синташтин-скому культурному временному интервалу (см. рис. 2).

В целом, синхронные позиции, которые демонстрируют памятники одиновской и кротовской культур, по-видимому, подтверждают сосуществование их носителей в пределах III тыс. до н. э. на территории лесостепного Обь-Иртышья. В таком случае предшествующей для первой следует считать памятники с гребенчато-ямочной керамикой (байрыкские), а для второй – усть-тартасские. Наличие стратиграфических подтверждений прежней схемы (Усть-Тартас – Одино – Кро-тово) [Молодин и др., 2011] может говорить о последовательности обитания одиновцев и кротовцев на определенной территории, что допускает возможность обратной стратиграфии, равно как синкретичных (по облику материальной культуры) комплексов. В определенной степени такое положение вещей созвучно тому, что происходило в Восточной Европе, где В. С. Бочкарев видит отход от однолинейной и последовательной схемы исторического развития [2013в. С. 61], определяя его скорее «как очагово-пульсирующее, чем эволюционное» [2013а].

На всем протяжении андроновско-срубной общности – от Предуралья до Минусинской котловины, основные компоненты (федоровские, алакульские, коптяковские, черка-скульские), имея разные хронологические диапазоны, синхронны в рамках XIX/XVIII–

XV вв. до н. э. Большой разброс хронологии коптяковской культуры – более чем на 800 лет, свидетельствует о явной недостаточности количества дат.

В андроновской проблематике один из основных вопросов связан с относительной и абсолютной хронологией отдельных компонентов внутри андроновской общности. Исходя из имеющихся данных и учитывая границы радиоуглеродного метода, следует признать, что судить на основании 14С дат о внутренней периодизации и хронологии культур внутри андроновской общности преждевременно.

По всей анализируемой территории прослеживается также одинаковый тренд удрев-нения культур постандроновского круга (карасукская, ирменская, первый этап бар-хатовской). Их нижней границей, как правило, являются XIV/XIII вв. до н. э., что находится в русле традиционной концепции непрерывности культур. Верхняя граница комплексов практически всех рассмотренных региональных радиоуглеродных схем относится к X в. до н. э.

Памятники переходного времени на территории Барабинской лесостепи датируются X–VIII вв. до н. э. К этому же времени можно относить второй этап барахатовской культуры. Переходные комплексы на Алтае датируются VII в. до н. э. [Папин, 2008], что является, на наш взгляд, не совсем корректным, так как к этому времени относятся уже памятники раннескифского времени [Зайцева и др., 2006. С. 24].

Несмотря на очевидные достижения в установлении радиоуглеродной хронологии и синхронизации культур эпохи бронзы Урала и юга Западной Сибири, сохраняется ряд серьезных проблем, преодоление которых требует координации усилий специалистов и творческих коллективов. Самая очевидная из них – недостаточность серий качественных дат для целого ряда культур и периодов. Так, для Урала основным требованиям к выборкам соответствуют только ямные, синташтинские, срубные и барха-товские материалы 27. Однако именно эти группы дат позволяют наметить опорные точки хронологической системы, с которы- ми сверяются остальные культурные типы. Второй серьезной проблемой является противоречивость некоторых серий. Яркие примеры такого рода дают петровские и алакульские древности, для которых большая доля ранних дат (III тыс. до н. э.) стала базой для создания самостоятельной локальной хронологической схемы [Матвеев, 2000], противоречащей общей периодизации памятников бронзового века [Chernykh, 2011].

Таким образом, на повестке дня стоят вопросы накопления дат для ряда культур, с одной стороны, и повышение качества работ с ними – с другой. Если широкое внедрение ускорительных технологий является для отечественных специалистов пока еще перспективой, то контроль точности отбора и хранения образцов – задача посильная. На сегодня отсутствуют общедоступные полноценные каталоги датировок по многим периодам и территориям. Необходимо также повысить скорость и качество опубликования результатов в соответствии с мировыми стандартами. Все это позволит сделать новый шаг вперед в таком важнейшем направлении, как построение системы хронологии культур голоцена Евразии.

Список литературы Радиоуглеродная хронология культур эпохи бронзы Урала и юга Западной Сибири: принципы и подходы, достижения и проблемы

- Богданов С. В. Эпоха меди степного Приуралья. Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 2004. 287 с.

- Бочкарев В. С. Эпоха бронзы в Восточной Европе//Бронзовый век. Европа без границ. Четвертое -первое тысячелетие до н. э. СПб.: Чистый лист, 2013а. С. 47-64.

- Бочкарев В. С. Археологические проблемы радиокарбонной хронологии (по материалам эпохи бронзы южной половины Восточной Европы)//Проблемы периодизации и хронологии в археологии эпохи раннего металла Восточной Европы. СПб.: Скифия принт, 2013б. С. 7-12.

- Бочкарев В. С. «Радиокарбонная революция» и проблема периодизации памятников эпохи бронзы южной половины Восточной Европы//Принципы датирования памятников эпохи бронзы, железного века и Средневековья. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2013в. С. 59-76.

- Вадецкая Э. Б. Археологические памятники в степях Среднего Енисея. Л.: Наука, 1986. 180 с.

- Ван дер Плихт Й., Шишлина Н. И., Хеджес P. Е. М., Зазовская Э. П., Севастьянов В. С., Чичагова О. А. Резервуарный эффект и результаты датирования катакомбных культур северо-западного Прикаспия//РА. 2007. № 2. С. 39-47.

- Викторова В. Д. Погребальные комплексы на острове Каменные Палатки//Охранные археологические исследования на Среднем Урале. Екатеринбург: БКИ, 2001. Вып. 4. С. 95-107.

- Грязнов М. П. Афанасьевская культура на Енисее. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. 136 с.

- Дегтярева А. Д. История металлопроизводства Южного Зауралья в эпоху бронзы. Новосибирск: Наука, 2010. 160 с.

- Епимахов А. В. Абсолютная хронология бархатовских древностей в системе культур бронзового века//Андроновский мир. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010а. С. 137-144.

- Епимахов А. В. «Темные века» эпохи бронзы Южного Зауралья//РА. 2010б. № 2. С. 39-50.

- Зайцева Г. И., Алексеев А. Ю., Чугунов К. В. Соотношение хронологических шкал европейских и азиатских памятников раннескифского времени//Современные проблемы археологии России. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. Т. 2. С. 23-25.

- Зах В. А., Иванов С. Н. Комплекс эпохи бронзы многослойного поселения Чепкуль-20 на севере Андреевской озерной системы//Вестн. археологии, антропологии и этнографии. 2007. № 7. С. 12-21.

- Зах В. А., Скочина С. Н., Пархимович С. Г. Грунтовый могильник Чепкуль-21 на севере Андреевской озерной системы//Вестн. археологии, антропологии и этнографии. 2005. № 6. С. 24-41.

- Зданович Г. Б. Аркаим -культурный комплекс эпохи средней бронзы Южного Зауралья//РА. 1997. № 2. С. 47-62.

- Зимина О. Ю., Волков Е. Н., Рябогина Н. Е., Иванов С. Н. Новые материалы ранней и поздней бронзы в Тюменском Притоболье (по результатам исследования поселения Мостовое I)//Вестн. археологии, антропологии и этнографии. 2009. № 10. С. 20-34.

- Каргалы. М.: Языки славянской культуры, 2004. Т. 3: Селище Горный: Археологические материалы: Технология горно-металлургического производства: Археобиологические исследования. 320 с.

- Кирюшин Ю. Ф. Новые могильники ранней бронзы на Верхней Оби//Археологические исследования на Алтае. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1987. С. 100-125.