Радиоуглеродное датирование археологических и природных объектов Смоленщины в 2014-2021 гг

Автор: Кренке Н. А., Ершова Е. Г., Ершов И. Н., Раева В. А., Ганичев К. А., Александровский А. Л., Кулькова М. А., Киттель П., Певзнер М. М., Пономаренко Е. В., Лавренов Н. Г., Лавриков М. В., Чаукин С. Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 267, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты радиоуглеродного датирования археологических памятников и природных объектов (озерных и болотных отложений, погребенных почв), где производился антракологический и спорово-пыльцевой анализы. В качестве наиболее существенных результатов отмечаются следующие: 1) на Соборной горе в Смоленске выявлены остатки поселения культуры шнуровой керамики бронзового века, которому соответствует дата, указывающая на втор. пол. III тыс. до н. э.; 2) здесь же выявлен культурный слой поселения VII-IX вв. (видимо, древнейшего Смоленска русской летописи), датированного по серии образцов, включая обугленные зерна культурных злаков; 3) датирование древесных колец дубовых надгробий XIII в. древнейшего кладбища Вязьмы позволило построить дендрохронологическую шкалу по дубу для Смоленщины. Серия спорово-пыльцевых колонок из болот, расположенных в разных частях Смоленской области, выявила динамику ландшафтов за последние пять тысяч лет. В этом хронологическом интервале выделено несколько пиков хозяйственной активности. Большинство из этих пиков демонстрируют хорошее соответствие известным археологическим данным, но некоторые, например пик с возрастом 2800-2900 л. н., пока не имеют подтверждения в археологических памятниках, хотя логично предполагать, что в финале бронзового века в «предгородищенское» время территория была освоена.

Смоленск, радиоуглеродное датирование, спорово-пыльцевой анализ, зерна культурных злаков, подсека, шнуровая керамика

Короткий адрес: https://sciup.org/143179105

IDR: 143179105 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.267.320-344

Текст научной статьи Радиоуглеродное датирование археологических и природных объектов Смоленщины в 2014-2021 гг

1 Археологические работы проводились с привлечением средств гранта РФФИ 20-09-00171, палеоботанические анализы проводились с привлечением средств гранта РФФИ 19-04-01246.

В процессе работы Смоленской экспедиции ИА РАН и связанного с ней коллектива ботаников биологического факультета МГУ было получено около ста радиоуглеродных дат для археологических (табл. 1, все таблицы см. в конце статьи) и природных (табл. 2) объектов, составляющих еще не очень «плотный», но уже пригодный для обсуждения «хронологический каркас» истории заселения, хозяйственного освоения территории и ее «естественной истории».

Датирование проводилось в четырех лабораториях. Три из них получают даты на сцинтилляционных счетчиках – Геологический институт РАН (Москва), Российский гос. пед. университет им. Герцена (Санкт-Петербург) и Лаборатория абсолютного датирования в Кракове (Польша); четвертая лаборатория (Университет Оттавы, Канада) использует ускорительную масс-спектрометрию (AMS). В ряде случаев проводилось перекрестное датирование одновременно в разных лабораториях, что повышает надежность выводов. Для AMS-датирования по возможности отбирались материалы с наименьшим собственным возрастом – семена, тонкие побеги, береста.

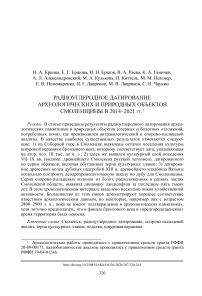

Кроме того, проведены дополнительные ботанические исследования: древесные угли определялись до рода, зерна культурных злаков – до вида. В тех случаях, если предстояло датировать погребенные почвы или наносы, а не культурный слой, образцы объемом около 3 литров промывались через сито ( Пономаренко , 2017), после чего состав угольного пула анализировался во фракциях крупнее 0,6 мм и сравнивался с диагностическими признаками подсечных слоев. Анализ таких промывок позволил обнаружить обломки зерен культурных злаков, замаскированных разнообразными поверхностными образованиями или преобразованных мацерацией (рис. 1: 1–8 ).

Начнем обсуждение с самого крупного объекта – города Смоленска, для которого всего получено 44 даты, в том числе две современные (табл. 1). В хронологии Смоленска существует главная проблема, которая подразделяется на две составляющие: 1) возраст поселения на Соборной горе; 2) начальный возраст городского культурного слоя на Подоле. В обоих случаях результаты радиоуглеродного датирования играют существенную роль.

За более чем 150 лет археологических исследований в Смоленске (начало им было положено в 1867 г. при раскопках собора на Протоке М. П. По-лесским-Щепило) на склонах Соборной горы были собраны разнообразные находки бронзового века ( Лявданский , 1926; 1927; Шмидт , 1976), и сформировалось представление, что Соборный холм это «место древних поселений» ( Шмидт , 1976. С. 230). Предполагалось, что там было поселение (или городище?) сер. и третьей четв. I тыс. н. э. и, возможно, детинец древнерусского времени. Спорово-пыльцевые исследования показали, что участок имел длительную историю освоения и формирования исторического ландшафта ( Ершова, Кренке , 2017).

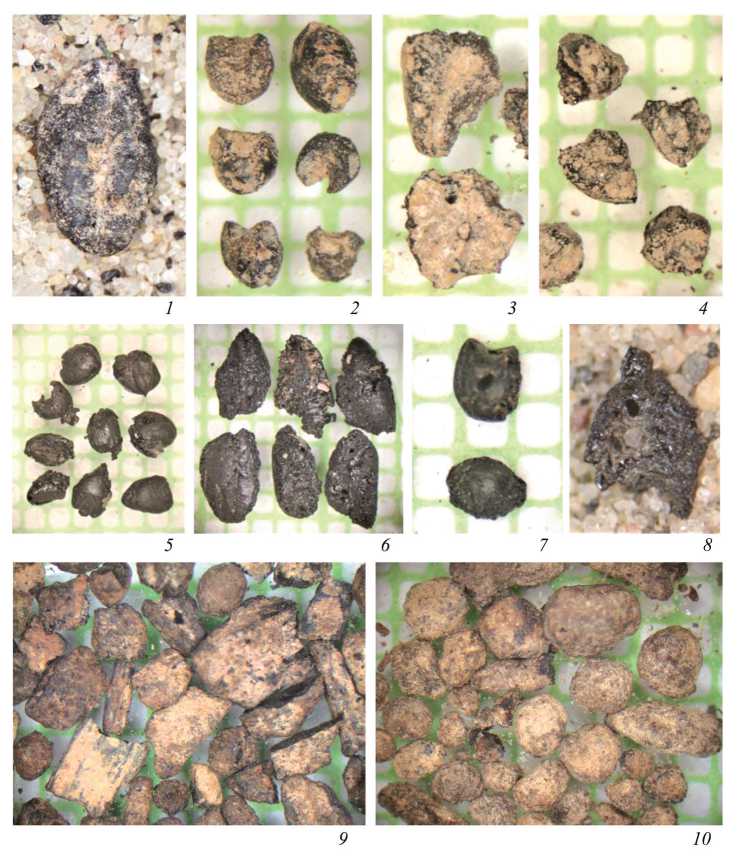

Даты получены по образцам из шурфа № 1 2021 г., расположенного на расстоянии нескольких метров от шурфа 1925/1926 гг., рядом с колокольней на северо-западном краю верхней площадки Соборной горы, а также из шурфов 2014–2017 гг., исследованных в верхней части северо-восточного склона (ул. Мало-Школьная, 7; 20а). Даты относятся к четырем стратиграфическим кластерам – 1) погребенная почва; 2) нижний культурный слой; 3) конструкции

Рис. 1. Ботанические исследования на датированных объектах

Селище Демидовка : шурф 12-2021, ячмень ( 1 ) и просо ( 2 ); шурф 16-2021, обломки ферментированного ячменя ( 3 ) и проса или чумизы ( 4 )

Смоленск (Соборная гора, раскопки 2021г.) : мацерированное и проросшее зерно – просо или чумиза ( 5 ) и ячмень ( 6 ) из нижней части культурного слоя; зерна проса ( 7 ) и обломки мацерированного, проросшего зерна ячменя ( 8 ) из почвы, погребенной под культурным слоем. Мацерированные проросшие зерна связаны с приготовлением солода

Смоленск, Соборная гора (9), Демидовка (10): «подсечные» угольки – окатанные, густо покрытые грязевой шапочкой, вторично ожелезненные или оглиненные, из почв, погребенных под культурным слоем вала, перекрывающего нижний культурный слой; 4) частокол ограды древнерусской усадьбы, прорезавший нижний культурный слой (рис. 2).

Исследования 2014–2021 гг. позволили сделать важные дополнения и существовавшей ранее информации о Соборной горе.

Культурный слой, выявленный в основании шурфа 1925 г. у колокольни, прослежен теперь на значительной площади, включая верхнюю площадку и северо-восточный склон, из него получены представительная коллекция находок и репрезентативная серия радиоуглеродных дат (см. ниже).

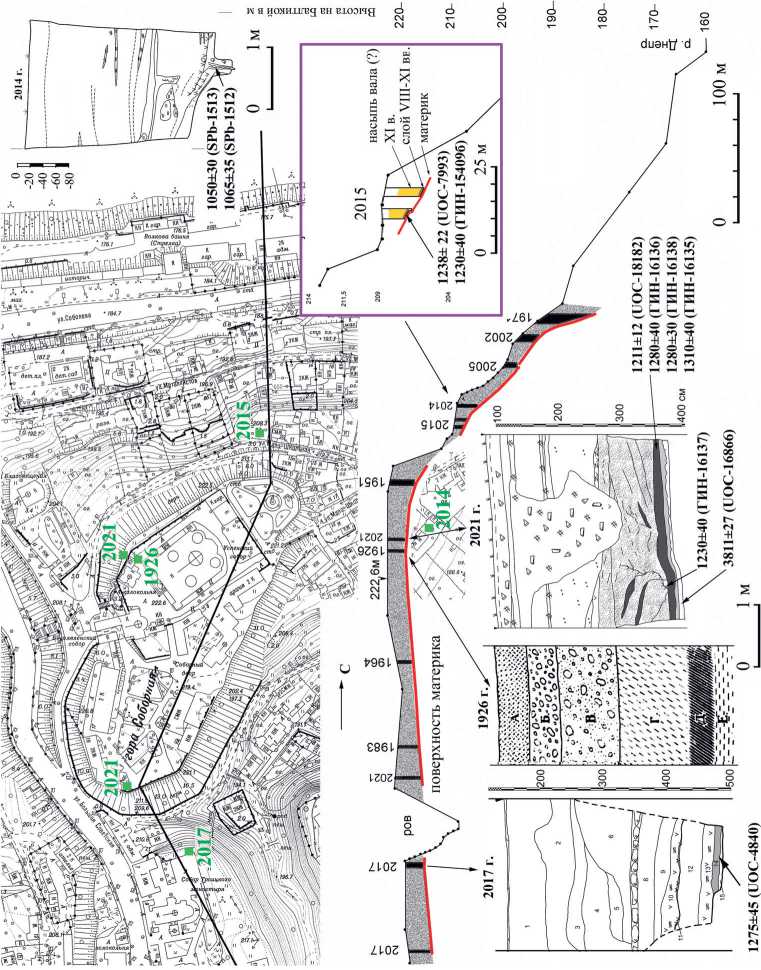

Изображения крепости на Соборной горе на польских гравюрах 1630-х гг. нашли археологическое подтверждение – по бровке верхней площадки выявлен оборонительный вал, сложенный из материкового песка с линзами темно-серого культурного слоя, включавшего керамику конца I тыс. н. э., аналогичную керамике из культурного слоя, подстилавшего насыпь вала. В желто-буром песке насыпи вала присутствовала керамика круга шнуровых культур бронзового века (рис. 3). Один фрагмент керамики того же круга был найден на северном склоне ( Кренке и др. , 2015. Рис. 2: 13 ).

В погребенной под культурным слоем почве по образцу угля дуба получена дата 3811 ± 27 BP (UOC-16866), т. е. 2291–2202 cal BC (вероятность 68,3 %). Окатанные угли лиственных пород с медианным размером 4–6 мм, с грязевым покрытием и вторичной садкой окислов железа на поверхности грязевых шапочек (рис. 1: 9 ) образуются при сведении леса в системе подсечно-огневого земледелия и, с большой вероятностью, указывают на то, что участок использовался в качестве подсеки2. А находки керамики в пределах площадки Соборной горы позволяют предполагать наличие здесь поселения. Дата хорошо соответствует представлениям о том, как датируется подобная шнуровая керамика ( Furholt , 2003; The Absolute Chronology…, 2001). В данном случае дата отражает время сведения леса под лядину, однако «эффект старого дерева» также следует принять во внимание при интерпретации дат, полученных по фрагментам дуба. Поселение могло быть не вполне синхронно подсеке. Для более поздней эпохи (X–XI вв.) было зафиксировано чередование использования территории Соборной горы то для поселения, то в качестве поля ( Кренке и др. , 2015). Тем не менее полученная дата является важным хронологическим ориентиром и надежным подтверждением человеческой деятельности на Соборной горе во втор. пол. III тыс. до н. э.

Дата для могильника с кремациями 1340 ± 30 BP (ГИН-16098), т. е. 652 (52,2 %) 681 cal AD и 746 (16,1 %) 759 cal AD, расположенного на первой террасе левого берега Днепра на ул. Б. Краснофлотская, 1/3, является пока уникальным свидетельством освоения территории центра Смоленска в VII в. н. э. Погребения были безынвентарными, перекрыты культурным слоем втор. пол. X – XI в.

Весьма информативной представляется серия из семи дат, полученных из нижнего черного, углистого, слоя на Соборной горе. Эти даты распределились в диапазоне от 1211 ± 12 BP (UOС-18182), 784–879 (95,4 %) cal AD, до 1310 ± 40 BP (ГИН-16135), 649 (93,9 %) 777 сal AD. Они увеличивают

Рис. 2. Смоленск, Соборная гора. План и разрез с археологическими шурфами (зеленым цветом), в которых получены 14С даты

Рис. 3. Смоленск, Соборная гора (раскопки 2015 и 2021 гг.).

Керамика бронзового века с верхней площадки ( 1–7 ) и северо-восточного склона ( 8 )

надежность археологического определения возраста слоя в хронологическом интервале VIII–IX вв. н. э., может быть, даже захватывая конец VII в. н. э. (?). Нужно подчеркнуть, что очень близкие результаты были получены по обугленным зернам в двух разных лабораториях. Археологический контекст очень хорошо соответствует этим датам – лепная керамика ( Кренке и др. , 2020) и украшения (рис. 4), типичные для культуры смоленских длинных курганов.

Большое значение имеет единичная пока дата из бревна конструкции вала на Соборной горе, лежавшего непосредственно на культурном слое – 1230 ± 40 BP (ГИН-16137). Эта дата идентична датам из подстилающего вал культурного слоя. Калиброванное ее значение сильно «размазано» из-за формы калибровочной кривой на данном хронологическом участке и охватывает интервал с VII по IX в. н. э. для вероятности 95,4 %. Область наиболее вероятных значений – 785–835 cal AD (33 % при вероятности 68,3 %). Выходит, эта дата указывает, что вал создан, скорее всего, в начале IX в., еще до первого достоверного летописного упоминания «града Смоленска» (882 г).

Дата 1210 ± 30 BP (ГИН-16086), т. е. 784–877 cal AD, полученная по образцу древесины верхнего яруса дороги из раскопа по адресу: ул. Б. Краснофлотская, 1/3 (табл. 1), противоречит археологическому контексту, который категорически не укладывается не только в IX, но и в X в. Верхний ярус дороги синхронен слоям с круговой керамикой XI в. Кроме того, для нижнего яруса дороги была получена более молодая дата 960 ± 30 BP (ГИН-16084). Значит, либо возраст древесины

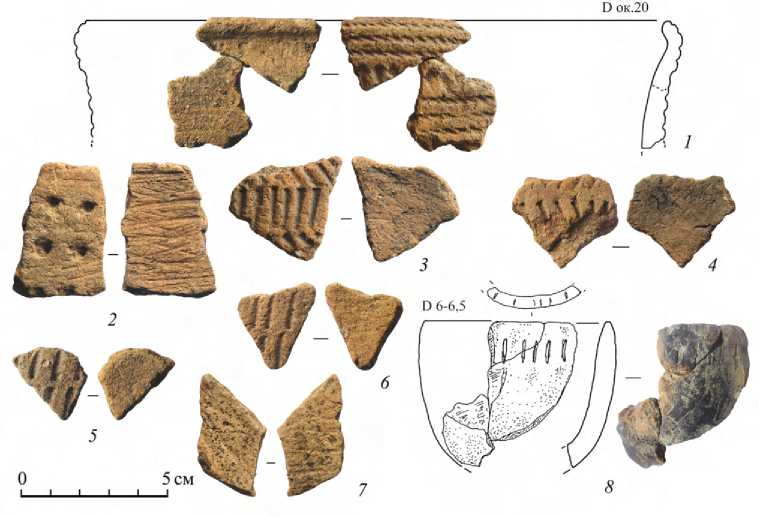

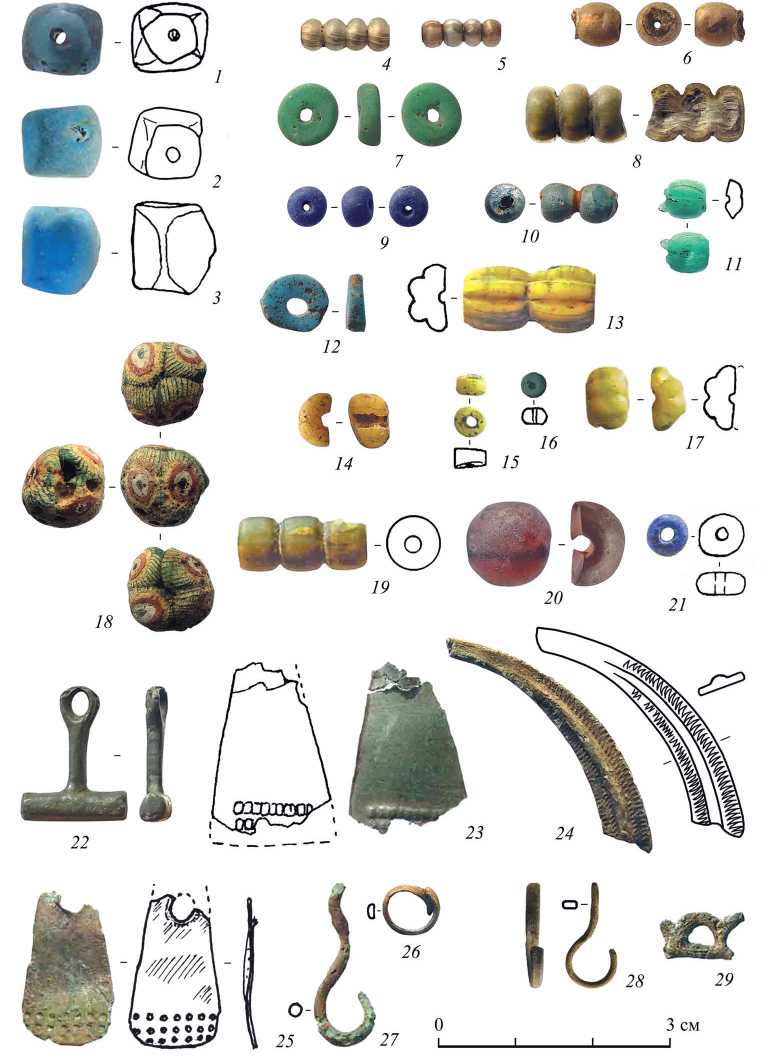

Рис. 4. Смоленск, Соборная гора. Находки VIII–X вв. из нижнего черного слоя

1–21 – бусы и бисер из стекла; 22–29 – бронзовые украшения ( 23, 25 – трапециевидные подвески; 24 – серповидное височное кольцо)

дорожного настила древнее вмещающего археологического контекста (что маловероятно), либо какой-то неизвестный нам фактор повлиял на результаты датирования.

Серия дат в интервале значений от 1080 ± 30 BP (ГИН-16087), т. е. 957 (38,3 %) 996 cal AD, до 1120 ± 30 BP (ГИН-16094), т. е. 940 (34,2 %) 977 cal AD, была получена для нижних горизонтов ям от построек вдоль левого берега Днепра на западной окраине города в Пятницком конце (Б. Краснофлотская ул., 1/3). Калиброванное значение этих дат указывает на X в. Нужно отметить, что для датирования в данном случае использовались в том числе тонкие жерди от изгородей. Эти результаты представляются крайне важными и позволяют предполагать, что на смоленском Подоле в районе Пятницкого ручья существовало поселение X в. Круговая керамика, найденная здесь же, практически не отличается от гнёздовской, которую исследователи традиционно относят к X в. (рис. 5; 6). Вероятно, следует говорить о втор. пол. X в. Эти результаты важны для давней дискуссии о соотношении Смоленска и Гнёздова ( Кренке и др. , 2020; Шмидт , 2013), так как ранее не было надежных данных о существовании Смоленска в X в.

Большая серия дат с разных раскопов Смоленска указывает на конец X – XI в., что логично увязывается с археологическими данными. Так, одна из ранних дат этой группы получена по частоколу усадьбы в верхней части склона Соборной горы – 1065 ± 35 BP (SPb-1512), т. е. 900–1024 cal AD (53,7 % при вероятности 68,3 %). Дата 925 ± 29 BP (UOC-14548), т. е. в целом 1045–1163 cal AD, по скорлупе ореха из основания культурного слоя на Подоле (ул. Соболева, 16) свидетельствует, что накопление культурного слоя здесь стартовало во втор. пол. XI в. или перв. пол. XII в. Этот результат совпадает с выводами авторов многолетних раскопок на улице Соболева под руководством Д. А. Авдусина, а также с данными дендрохронологического датирования – древнейшее дендрохронологическое определение относится к 1064 г. ( Мясникова , 1980; Черных , 1996).

Переходя от Смоленска к другим объектам, следует отметить, что существенное значение имеет серия дат, полученных в пойме Днепра для второй (т. н. «Гнёздовской») погребенной почвы. Эти даты получены по образцам из шурфов в излучине левого берега возле бывшего Борисоглебского монастыря на Смядыни, на правом берегу Днепра возле Ольшанского городища в Гнёздове, в районе устья р. Катынки на стоянке Катынь 23. Во всех случаях идет речь о датировании угольков, отложившихся на стабильной поверхности пойменной почвы и, вероятно, связанных с деятельностью людей. Крайние позиции в этой серии занимают даты 1243 ± 21 BP (UOC-7994) и 1878 ± 27 BP (UOC-5858). То есть интенсивное, постоянно продолжавшееся во времени освоение пространства поймы приходится на I–IX вв. н. э. Это наблюдение находится в соответствии с данными спорово-пыльцевого анализа как погребенных почв, так и органических отложений в пойме Днепра, которые свидетельствуют о сведении лесов, изменении их состава и распространении пахотных угодий и выпасов. Важно подчеркнуть, что эти наши данные получили подтверждение в результате серийного датирования пойменных, безусловно, антропогенных объектов, находившихся на том же стратиграфическом уровне, в Гнёздове ( Мурашева и др. , 2020).

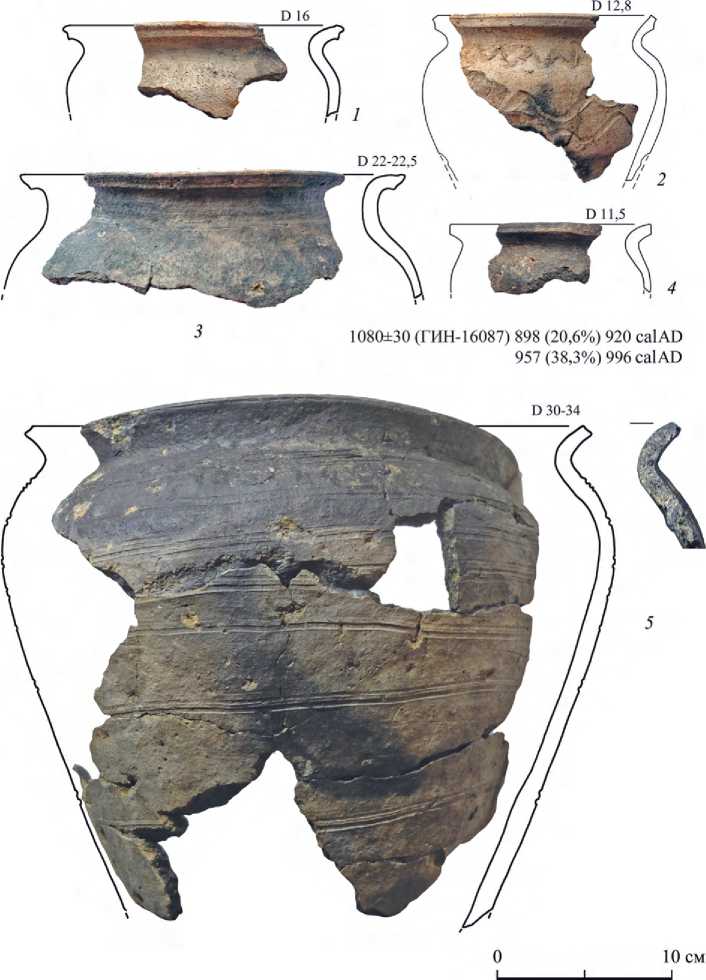

Рис. 5. Смоленск, ул. Б. Краснофлотская, 1/3, раскоп 2020 г.

Архаичная круговая керамика X в.

1 – пласт 6; 2 – пласт 5; 3 – яма 10; 4, 5 – яма 16

Даты: 1110±30 (ГИН-16083) - 895 (29,6%) 925 calAD 949 (38,7%) 988 cal AD; 1080±30 (ГИН-16087) - 898 (20,6%) 920 calAD 957 (38,3%) 996 calAD

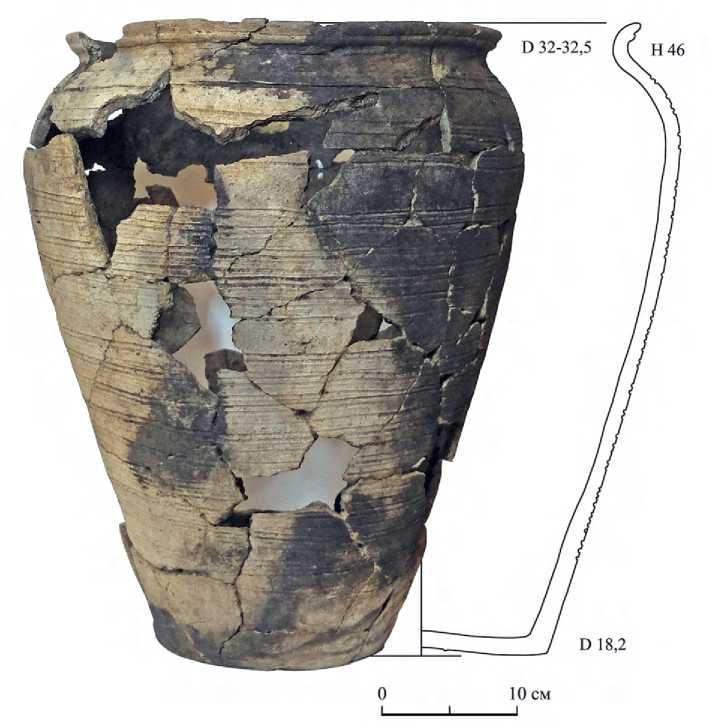

Рис. 6. Смоленск, ул. Б. Краснофлотская, 1/3, раскоп 2020 г., яма 16. Горшок X в.

Второй по размерам средневековый город Смоленщины – Вязьма, для него получена серия из десяти дат, которая распадается на две группы. Первая группа представлена образцами из древнейшего культурного слоя города, залегающего на Соборном холме; вторая происходит из годичных колец дубовых надгробий кладбища, также расположенного на Соборном холме. В первую группу входят даты, полученные по скорлупе орехов, и они с довольно большой степенью надежности указывают на перв. пол. XIII в. как на начальную «точку отсчета» формирования культурного слоя. Археологические материалы из раскопок 2017 г. подтверждают этот вывод ( Кренке и др. , 2019). Датирование годичных колец позволило привязать «плавающую» дендрошкалу, которая затем была состыкована с дендрошкалами соседних территорий ( Карпухин и др. , 2020; Khasanov et al .,

2021). Древнейшее из изученных погребений на кладбище Вязьмы, в соответствии с этой шкалой, относится к 1241 г.

Последняя серия дат, которую необходимо проанализировать, – это даты по городищам и связанным с ними поселениям. Основным объектом исследования было городище Демидовка, имеющее сложную стратиграфию, включающую пачку нижних слоев и слой «большого дома» эпохи переселения народов. Для пачки нижних слоев Демидовки получены не противоречащие стратиграфии даты: 2380 ± 30 BP (ГИН-16100); 2119 ± 29 BP (UOC-15957); 2070 ± 30 BP (ГИН-16099); 2042 ± 21 BP (UOC-15956). Для образцов из «большого дома», отобранных еще в 1960-е гг. и хранившихся в Смоленском музее, была получена серия близких дат: 1565 ± 42 BP (UOC-10742); 1554 ± 45 BP (UOC-10743); 1554 ± 44 BP (UOC-10741), указывающих на V–VI вв. н. э. Аналогичные поздние даты получены и для городища Драветчино 1, расположенного близ Деми-довки, что дает основание предполагать их синхронность.

Важно, что совсем рядом с городищем Демидовка (расстояние 150 м) было обнаружено небольшое по размерам поселение на кромке берега соседнего оврага. В образцах из шурфа были найдены обугленные зерна пшеницы, по которым сделана дата 2099 ± 29 BP (UOC-16871) Таким образом, для днепродвинских городищ получены первые материалы для реконструкции системы землепользования, аналогичной лучше изученной системе хозяйства городищ дьякова типа ( Кренке , 2011).

Кроме археологических раскопок в 2017–2021 гг. в Смоленской области был проведен ряд палеоэкологических исследований, направленных на общую реконструкцию истории изменений ландшафтов. Объекты таких исследований – отложения водоемов и болот, анализ которых на пыльцу и споры позволяет получить представление о последовательных сменах растительности, связанных как с изменениями климата и гидрологического режима, так и с хозяйственной деятельностью.

Чтобы выявить локальные следы хозяйственной деятельности конкретных культур, были исследованы водоемы, расположенные в непосредственной близости от известных археологических памятников. Так, спорово-пыльцевой анализ отложений пересохшей старицы в устье р. Катынки в пойме Днепра показал следы массового сведения пойменных широколиственных лесов под подсечное земледелие начиная с V–VI вв. н. э. и использование поймы под пашни и пастбища в последующие века ( Ershova et al. , 2020). По торфяным отложениям небольшого болота рядом с Акатовским озером в Демидовском районе (рядом находятся одноименные многослойное городище железного века и грунтовый могильник эпохи переселения народов), была детально реконструирована локальная динамика экосистем за последние 1400 лет. По пыльце культурных злаков выделены три периода сельскохозяйственной активности: около 1400 л. н., 1200–1000 л. н. и с 870 л. н. до современности, что хорошо согласуется с археологическими данными ( Шмидт , 1976; АКР…, 1997. С. 168–170).

Для реконструкции общих для региона закономерностей изменения ландшафтов, обусловленных как антропогенными, так и климатическими факторами, было выбрано несколько природных объектов, максимально удаленных от известных памятников. Это болото Мшары (Исток Днепра) в Сычёвском районе на севере Смоленской области, болото Радомский Мох у д. Гусино в Краснинском районе на западе и безымянное болото у д. Красный Холм под Вязьмой. Все эти болота достаточно большие по площади, чтобы улавливать региональный пыльцевой сигнал, и в них сохранились относительно мощные не нарушенные торфоразработками отложения. Как показал анализ, несмотря на отсутствие поблизости известных археологических памятников, во всех полученных спорово-пыльцевых диаграммах отразились в разной степени выраженные следы антропогенных изменений. Обобщая данные полученные палинологическим методом, можно предварительно констатировать, что на западе и севере региона выделяются как минимум четыре периода наиболее активной хозяйственной деятельности: 2900–2800 л. н., 2300–2000 л. н., 1700–1150 л. н. и 900–500 л. н., в то время как в самой юго-восточной точке из исследованных (болото у деревни Красный Холм) отчетливо определяется только последний период, средневековый (Лавренов и др., 2021). Также новые спорово-пыльцевые данные, полученные на стоянке Сертея II (СЗ Смоленской области, бассейн Западной Двины), показывают, что «сигнал» земледелия впервые фиксируется в отложениях возрастом 1000 AD, а интенсивно, начиная с XIV в. н. э. (Wieckowska-Lüth et al., 2021).

При анализе озерных и болотных отложений для радиоуглеродного датирования выбирали образцы торфа или сапропеля, в которых, согласно спорово-пыльцевому анализу, были отмечены признаки наиболее заметных изменений, связанных с хозяйственной деятельностью, таких как пожары, обусловленные подсечно-огневым земледелием3, сведение коренного леса, появление пыльцы культурных злаков и пашенных сорняков, индикаторов выпаса и т. д. Все образцы имели объем 1 см3 и датировались методом AMS (табл. 2).

Выводы. В качестве наиболее существенных результатов можно выделить следующие: 1) на Соборной горе в Смоленске выявлены остатки поселения культуры шнуровой керамики бронзового века, которому соответствует дата, указывающая на втор. пол. III тыс. до н. э.; 2) здесь же выявлен культурный слой поселения VII–IX вв. (видимо, древнейшего Смоленска русской летописи), датированного по серии образцов, включая обугленные зерна культурных злаков; 3) датирование древесных колец дубовых надгробий XIII в. древнейшего кладбища Вязьмы позволило построить дендрохронологическую шкалу по дубу для Смоленщины. Серия спорово-пыльцевых колонок из болот, расположенных в разных частях Смоленской области, выявила динамику ландшафтов за последние пять тысяч лет. В этом хронологическом интервале выделено несколько пиков хозяйственной активности. Большинство из этих пиков находят хорошее соответствие с известными археологическими данными, но некоторые, например пик с возрастом 2800–2900 л. н., пока не имеет подтверждения в археологических памятниках, хотя логично предполагать, что в финале бронзового века в «предгородищенское» время территория была освоена.

Список литературы Радиоуглеродное датирование археологических и природных объектов Смоленщины в 2014-2021 гг

- АКР. Смоленская область. Ч. 1. М.: ИА РАН, 1997. 296 с.

- Ершова Е. Г., Кренке Н. А., 2017. Археолого-палинологические исследования на Соборной горе в Смоленске // РА. № 1. С. 81–89.

- Карпухин А. А., Хасанов Б. Ф., Кренке Н. А., Певзнер М. М., Соловьева Л. Н., 2020. Дендрохронологическое и радиоуглеродное датирование восточноевропейского дуба (1074–1306 гг.) // РА. № 1. С. 9–21.

- Кренке Н. А., 2011. Дьяково городище: культура населения бассейна Москвы-реки в I тыс. до н. э. – I тыс. н. э. М.: ИА РАН. 548 с.

- Кренке Н. А., Ершов И. Н., Аникин И. С., Войцик А. А., Муренцева Т. Ю., Раева В. А., Лавриков М. В., Столярова Т. В., 2015. Новые данные об археологии Соборной горы в Смоленске // КСИА. Вып. 240. С. 141–149.

- Кренке Н. А., Ершов И. Н., Кудрявцев Б. В., Платоновский Р. Б., Раева В. А., 2019. Соборный холм Вязьмы в свете новых раскопок 2017 г. // ТТЗ. Вып. XII. С. 388–405.

- Кренке Н. А., Ершов И. Н., Раева В. А., 2020. Смоленск и Гнёздово // АВ. Вып. 28. С. 296–303.

- Кренке Н. А., Ершов И. Н., Раева В. А., Войцик А. А., Лавриков М. В., 2020. Керамика из древнейшего слоя на Соборной горе Смоленска // Смоленская керамика VIII–XIX вв. / Авт.-сост. Н. А. Кренке; отв. ред. Л. А. Беляев. М.; Смоленск: Свиток. С. 30–48.

- Лавренов Н. Г., Ершова Е. Г., Кренке Н. А., Журавкова М. М., 2021. Ландшафты Смоленской области как следствие древней антропогенной деятельности: Палеоэкологическое исследование болота Радомский Мох // ПА. Т. 38. № 4. С. 235–246.

- Лявданский А. Н., 1926. Некоторые данные о городищах Смоленской губернии // Научные известия Смоленского государственного университета. Т. 3. Вып. 3. С. 175–296.

- Лявданский А. Н., 1927. Некоторые данные о каменном веке и о культуре бронзовой эпохи в Смоленской губернии // Известия Смоленского государственного университета. Т. 4. Вып. 3. С. 217–260.

- Мурашева В. В., Панин А. В., Шевцов А. О., Малышева Н. Н., Зазовская Э. П., Зарецкая Н. Е., 2020.

- Время возникновения поселения Гнёздовского археологического комплекса по данным радиоуглеродного датирования // РА. № 4. С. 70–86.

- Мясникова Н.В., 1980. К дендрохронологии Смоленска // СА. № 2. С. 246–251.

- Пономаренко Е. В., 2017. Методы изучения угольного спектра почв // Материалы III Всероссийской научной конференции с международным участием «Проблемы истории, методологии и социологии почвоведения» / Ред.: И. В. Иванов, Л. C. Песочина, С. Н. Удальцов. Пущино: Товарищество научных изданий КМК. С. 319–322.

- Пономаренко Е. В., Ершова Е. Г., Кренке Н. А., Бакуменко В. О., 2021. Следы подсечного земледелия железного века под славянскими курганами на Звенигородской биостанции МГУ // КСИА. Вып. 263. С. 60–73.

- Черных Н. Б., 1996. Дендрохронология и археология. М.: Nox. 212 с.

- Шмидт Е. А., 1976. Археологические памятники Смоленской области (с древнейших времен до VIII века н. э.). Смоленск. 288 с.

- Шмидт Е. А., 2013. Письменные источники о кривичах и их граде Смоленске в IX – X вв. н. э. // Музейный вестник. Вып. VII. Смоленск. С. 36–43.

- Bronk Ramsey C., 2009. Bayesian Analysis of Radiocarbon Dates // Radiocarbon. Vol. 51. No. 1. P. 337–360.

- Ershova E., Krenke N., Kittel P., Lavrenov N., 2020. Archaeological sites in the Katynka River basin (Smolensk region): Paleogeographic study // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 438. No. 012007.

- Furholt M., 2003. Die absolutchronologische Datierung der Schnurkeramik in Mitteleuropa und Südskandinavien. Bonn: Habelt. 282 S.

- Khasanov B. F., Karpukhin A. A., Krenke N. A., Pevzner M. M., Tarabardina O. A., Vasyukov D. D., Yermokhin M. V., Savinetsky A. B., 2021. Long oak tree-ring chronologies from central Russia and their potential for dating // Tree-ring research. Vol. 72. Iss. 2. P. 53–62.

- Ponomarenko Е., Tomson P., Ershova Е, Bakumenko V., 2019. A multi-proxy analysis of sandy soils in historical slash-and-burn sites: a case study from southern Estonia // QI. Vol. 516. P. 190–206.

- Reimer P., Austin W. E. N., Bard E. et al., 2020. The IntCal20 Northern Hemisphere Radiocarbon Age Calibration Curve (0–55 cal kBP) // Radiocarbon. Vol. 62. Iss. 4. P. 725–757.

- The Absolute Chronology of Central Europe 3000–2000 BC / Eds.: J. Czebreszuk, J. Müller. Poznań: Leidorf, 2001. 338 p.

- Wieckowska-Lüth M., Gauthier E., Thiebaut E., Słowiński M., Krąpiec M., Dolbunova E., Mazurkevich A., Maigrot Y., Danger M., Kittel P., 2021. The palaeoenvironment and settlement history of a lakeshore setting: An interdisciplinary study from the multi-layered archaeological site of Serteya II, Western Russia // Journal of Archaeological Science: Reports. Vol. 40. Part B. 103219.