Радиоуглеродное и дендрохронологическое датирование краснофонной иконы «Святой Николай Мирликийский со сценами жития»

Автор: Воронин К.В., Мацковский В.В., Долгих А.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методыв археологии

Статья в выпуске: 242, 2016 года.

Бесплатный доступ

Русская краснофонная икона «Святой Николай Мирликийский со сценами жития» была датирована дендрохронологическим и радиоуглеродным (ускорительная масс-спектрометрия) методами. Для внешнего древесного кольца иконной доски получена дендрохронологическая дата 1488 г. (невысокие статистические показатели). Радиоуглеродная датировка для этого внешнего кольца, скорректированная процедурой согласования, - 1488-1496 гг. (1σ, 68,2 %). Искусствоведческая датировка иконы - первая половина XV в., по результатам химико-технологического анализа она датирована началом XV в.

Святой николай мирликийский, средневековье, изобразительное искусство, краснофонная икона, радиоуглеродное датирование, ускорительная масс-спектрометрия, дендрохронологическое датирование, средняя русь

Короткий адрес: https://sciup.org/14328283

IDR: 14328283

Текст научной статьи Радиоуглеродное и дендрохронологическое датирование краснофонной иконы «Святой Николай Мирликийский со сценами жития»

Дендрохронологические и радиоуглеродные исследования дают большие возможности для корректного определения возраста неподписных и исторически недатированных объектов культуры и искусства, изготовленных из дерева или содержащих органические материалы. Для древнерусских икон комплексное дендрохронологическое и радиоуглеродное датирование позволяет достоверно установить временной интервал создания этих памятников, дополняя определения искусствоведов и химиков-технологов. Результаты дендрохронологического и радиоуглеродного датирования порой не совпадают с датировками, полученными в результате искусствоведческой атрибуции и технико-технологического анализа. Потенциально каждый памятник древнерусской живописи, датированный естественно-научными методами, становится хронологическим репером для других произведений, близких к нему стилистически и технологически.

Предметом внимания этой работы является икона «Святой Николай Мирликий-ский со сценами жития», ранее атрибутированная искусствоведами и химиками- технологами, входящая в ныне немногочисленную группу краснофонных икон, бытовавших в Средней Руси в XIV–XV вв. в Новгородских землях и на Русском Севере (Саенкова, 2011). Манера письма икон на красных фонах изначально пришла на Северо-Западную Русь, вероятно, из западноевропейских романских культурных центров, что логично в контексте связей Великого Новгорода с Ганзейским торговым союзом. Распространившись, она объединяет между собой различные по стилю и времени создания произведения XIII–XVII вв. (Лазарев, 1983; Шалина, 2005). Насколько нам известно, ни одна краснофонная икона до настоящего времени не изучалась методами дендрохронологического и радиоуглеродного датирования.

Ранее радиоуглеродным методом были датированы иконы XIII–XV вв. из собрания Национального Художественного музея Украины ( Kovalyukh et al ., 2001). Дендрохронологическим и радиоуглеродным методами были датированы две иконы XV–XVI вв. из собрания АНО «Наследие» ( Воронин и др. , 2014; Voronin et al ., 2015). Данные исследования показали, что датировки, полученные радиоуглеродным (ускорительной масс-спектрометрии (УМС) методом с использованием статистического метода согласования вариаций (wiggle-matching), позволяют получить узкий хронологический интервал для времени изготовления деревянной основы иконы, близкий к «реальной» дендрохронологической дате или покрывающий ее. При высоких статистических показателях перекрестного датирования дендрохронологическая дата считается «достоверной». Дендрохронологический метод позволяет определить время образования последнего сохранившегося кольца деревянной основы с точностью до года или даже сезона ( Kuniholm , 2000).

Объект исследования : русская икона XV в. (по данным искусствоведения и химико-технологического анализа) «Святой Николай Мирликийский со сценами жития» из коллекции АНО «Наследие».

Цель исследования : для независимого определения времени создания иконы провести дендрохронологическое и радиоуглеродное датирование деревянной основы иконы; соотнести полученные радиоуглеродные даты с результатами дендрохронологии и с датировками на основе методов искусствоведения и химико-технологического анализа.

Методы исследования

Для проведения дендрохронологического исследования нижние торцы досок были зачищены лезвием и сфотографированы для последующей обработки на компьютере. Измерение ширины годичных колец выполнено в программе Lignovision® с точностью 0,01 мм. Дальнейшая обработка измерений и датировка выполнены по общепринятой методике ( Cook, Kairiukstis , 1990) в программах COFECHA® и TSAPWin®. Детально способ рассмотрен в статьях Воронина и др. (2014; Voronin et al ., 2015). Там же подробно описана методика отбора и подготовки образцов для радиоуглеродного анализа применительно к исследованию деревянной основы икон. При исследовании этой иконы было отобрано и датировано 5 образцов с применением метода УМС в Центре прикладных изотопных исследований Университета штата Джорджия (г. Атенс, США). Интервал между отобранными образцами – 9 годичных колец.

Для проведения корректного дендрохронологического исследования необходима непрерывная серия годичных колец значительной длины – как правило, не менее ста лет. Предметом датирования является последнее сохранившееся годичное кольцо деревянной основы иконы, в идеале соответствующее порубочной дате. Это, как правило, достижимо только для икон большого размера, доски которых изготавливались из полных распилов крупных деревьев. С сожалением следует отметить, что при изготовлении деревянной основы икон внешние порубочные кольца в большинстве случаев утрачивались, т. к. кромки досок обстругивались при столярной обработке. Также невозможно достоверно оценить срок, прошедший с момента заготовки досок до момента изготовления деревянной основы иконы и ее написания. Эти две неопределенности неизбежно ведут к удревнению оценки возраста иконы как дендрохронологическим, так и радиоуглеродным методом. Тем не менее иногда первую неопределенность можно свести к нулю, если удается доказать, что подкоровое кольцо не было утрачено. В нашей практике встречалась икона, для которой, судя по совпадению датировок трех внешних колец у двух досок, а также наличию во всех трех случаях не полностью сформированного годичного кольца, удалось определить порубочную дату с точностью до сезона (Voronin et al., 2015).

Результаты и их обсуждение

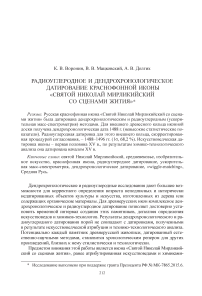

Икона написана на двух сосновых досках, которые получены из одного дерева. Размеры иконы (ВШТ) 78,3 х 62,5 х 3,4 см (рис. 1). Памятник входит в группу житийных циклов святителя в иконографии «Николы Зарайского». Особенностью этой иконы является расположение в ее среднике фронтального ростового изображения фигуры благословляющего архиепископа с раскрытым Евангелием в левой руке. Три из двенадцати клейм иконы освещают эпизод посмертных чудес святого, известный только в славянской версии жития святителя, рассказывающего о константинопольском патриархе Афанасии. Патриарх Афанасий отказался почтить образ святого Николая, написанный мастером Агеем для благочестивого Феофана. Но впоследствии он раскаялся в содеянном после своего спасения от потопления на море благодаря заступничеству святого Николая.

По мнению Е. М. Саенковой (Государственная Третьяковская галерея, г. Москва), особое внимание к данному эпизоду, прославляющему почитание икон, в этом житийном цикле объясняется временем его создания в период бытования на Руси разнообразных ересей, наиболее известной из которых была ересь жидовствующих последней четверти XV в., появившаяся в Великом Новгороде, а впоследствии проникшая и в Москву. Опираясь на стилистику иконы и активное использование ее создателем «знаково лаконичных» архитектурных форм, доминирующих в житийных клеймах, Е. М. Саенкова изначально датировала этот памятник серединой – второй половиной XV в., но впоследствии удревнила его возраст до первой половины XV в.: «Икона… отличающаяся уникальным иконографическим циклом, находит наибольшее число параллелей как в живописном, так и в композиционном отношении среди среднерусских памятников первой половины XV в., что позволяет атрибутировать ее как произведение среднерусского, вероятнее всего, ростовского мастера этого времени» ( Саенкова , 2011).

О. В. Лелекова и М. М. Наумова (Государственный научно-исследовательский институт реставрации, г. Москва), основываясь на химико-технологических характеристиках живописи – гипсовом грунте основы и, главное, редко встречаю-

О 10 см

1 1__________________________।

Рис. 1. Икона «Святой Николай Мирликийский со сценами жития»,

78,3 x 62,5 x 3,4 см

— 1 — 2

1---------------------------------------------------------------------------------------1-------------------------------------------!--------------------------------------------1-------------------------------------------1---------------------------------------------------

!370 1390 1410 1430 1450 1470 1490

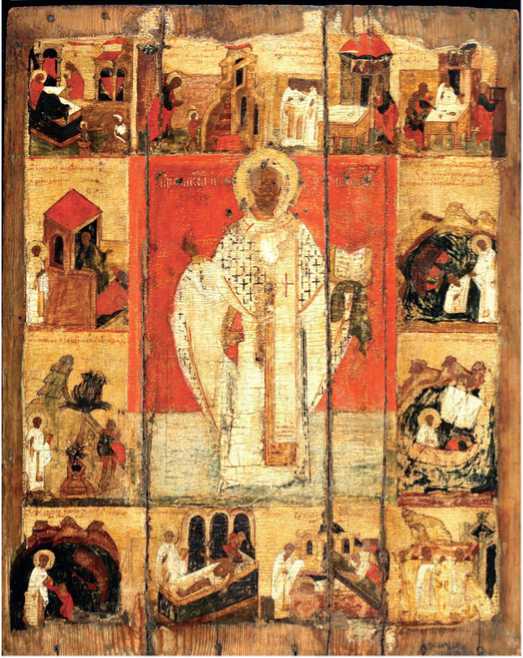

Рис. 2. Результаты дендрохронологического датирования иконы «Святой Николай Мирликийский со сценами жития»

1 – шкала Вологда; 2 – шкала Икона

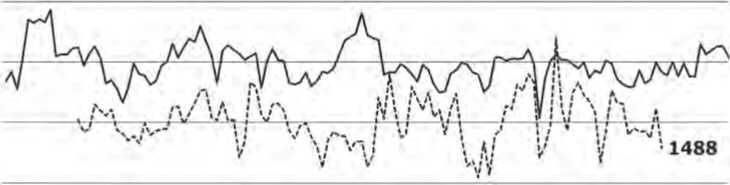

Рис. 3. Радиоуглеродные даты на калибровочной кривой (показана голубым)

Радиоуглеродные даты обозначены текстом. Распределение вероятности калиброванных дат показано серой заливкой, распределение вероятности скорректированной (смоделированной) даты – фиолетовым щемся случае использования цветных глин, а не перетертых минералов в качестве пигментов, отнесли эту икону к кругу среднерусских памятников начала XV в.

Дендрохронологические датировки внешних колец двух досок деревянной основы иконы различаются на один год, причем обе доски изготовлены из одного дерева, что подтверждается высоким сходством их серий ширины колец. Таким образом, у нас нет достаточных оснований считать, что внешние кольца не были утрачены при их изготовлении. Общая длина непрерывной серии, усредненной из измерений трех радиусов досок, составила 106 лет. Дендрохронологическое датирование иконы по Вологодской шкале (1085–2009 гг.; Соломина и др ., 2011; Карпухин, Мацковский , 2014) показало лучший результат для внешнего кольца – 1488 г. (рис. 2), но невысокие статистические показатели

Таблица 1. Результаты УМС-радиоуглеродного датирования иконы «Святой Николай Мирликийский со сценами жития»

|

Образец |

№ древесного кольца от внешнего |

Лабораторный индекс (14С) |

14С возраст, лет назад |

Калиброванный возраст, AD; 2σ (95,4 %) |

|

NIC 1 |

103 |

UGAMS-16207 |

620 ± 20 |

1294–1330 (0,377) 1339–1397 (0,577) |

|

NIC 2 |

93 |

UGAMS-16208 |

570 ± 20 |

1313–1358 (0,564) 1387–1419 (0,390) |

|

NIC 3 |

83 |

UGAMS-16209 |

540 ± 20 |

1324–1345 (0,176) 1392–1432 (0,778) |

|

NIC 4 |

73 |

UGAMS-16210 |

520 ± 20 |

1398–1440 |

|

NIC 5 |

63 |

UGAMS-16211 |

490 ± 25 |

1410–1446 |

(t-value 2,6; TVBP 3,3; TVH 3,7; CDI 24. Rinn , 1996), из-за чего эту датировку можно принять лишь условно, поскольку она попадает в полученный интервал радиоуглеродного датирования (1488–1496 гг., 68,2 %; см. ниже). Сравнение с другими шкалами Русского Севера – Новгорода, Соловков и церкви в Пи-яле ( Черных, Сергеева , 1997) – также не показало достоверных результатов, несмотря на хорошую длину серии. Низкие статистические показатели дендрохронологического датирования могут свидетельствовать о том, что дерево, из которого была изготовлена доска иконы, либо произрастало в особых экологических условиях, либо росло на территории, для которой на данный момент не созданы дендрохронологические шкалы, к примеру в более южных районах лесной зоны России. Однако делать достоверные заключения о регионе происхождения древесины невозможно при отсутствии надежных результатов дендрохронологического датирования.

Результаты калибровки полученных радиоуглеродных дат в программе OxCal 4.2.4 ( Bronk Ramsey, Lee , 2013) по калибровочной кривой IntCal 13 ( Reimer et al ., 2013) показывают по два разорванных вероятностных интервала для трех дат (образцы NIC 1, 2 и 3; 103-е, 93-е и 83-е древесные кольца от внешнего кольца; табл. 1). Ширина временных интервалов для этих трех дат составляет от 103 до 108 лет. Для образцов NIC 4 (73-е кольцо от внешнего) и NIC 5 (63-е кольцо от внешнего) ширина временных интервалов калиброванных дат 2σ составила 42 года (1398–1440 гг.) и 36 лет (1410–1446 гг.) соответственно.

Статистическая процедура согласования радиоуглеродных дат (Bronk Ramsey et. al., 2001), проведенная в программе OxCal 4.2.4 (Bronk Ramsey, Lee, 2013) для древесной основы иконы «Святой Николай Мирликийский со сценами жития» оказалась успешной для всех 5 УМС-дат (рис. 3). Получена высокая итоговая статистическая характеристика согласованности Acomb – 172,5 %. В результате процедуры согласования пяти калиброванных дат и пересчета на внешнее годичное кольцо для него получен расчетный интервал 1488–1496 гг. с вероятностью 68,2 % или 1484–1501 гг. с вероятностью 95,4 %. Предыдущие результаты сравнения надежных дендрохронологических датировок с результатами радиоуглеродного датирования позволяют предположить близость полученного хронологического интервала к действительной дате образования внешнего кольца (Воронин и др., 2014; Voronin et al., 2015). На то же указывает наличие дендрохронологической даты (хотя и невысокой надежности), попавшей в интервал радиоуглеродной даты. Таким образом, наши результаты показывают, что икона с высокой вероятностью была написана после 1488 г.

Выводы

Совместное дендрохронологическое и радиоуглеродное датирование досок иконы дало следующие результаты: для краснофонной иконы «Святой Николай Мирликийский со сценами жития» получена дендрохронологическая дата внешнего кольца – 1488 г. (низкая статистическая достоверность), расчетная радиоуглеродная дата для внешнего кольца – 1488–1496 гг. (68,2 %). По результатам искусствоведческой атрибуции эта икона датирована первой половиной XV в, а по данным химико-технологического анализа – началом XV в. Согласно результатам данного исследования, икона с высокой вероятностью была написана после 1488 г.

В данном случае, при недостаточной надежности дендрохронологической датировки, статистическая процедура согласования для серии из пяти радиоуглеродных дат позволила с высокой достоверностью датировать икону узким временным интервалом конца XV в. При этом, сделанные искусствоведами и химиками-технологами, датировки иконы были омоложены на полвека.

Список литературы Радиоуглеродное и дендрохронологическое датирование краснофонной иконы «Святой Николай Мирликийский со сценами жития»

- Воронин К. В., Долгих А. В., Мацковский В. В., 2014. Сравнительное радиоуглеродное и дендрохронологическое датирование иконы «Богоматерь Иерусалимская»//КСИА. Вып. 236. С. 349-354.

- Карпухин А. А., Мацковский В. В., 2014. Абсолютная генеРАлизированная дендрохронологическая шкала бассейнов рек Шексны и Сухоны (1085-2009 гг.)//РА. № 2. С. 76-87.

- Лазарев В. Н., 1983. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. М.: Искусство. 538 с.

- Саенкова Е. М., 2011. Икона «Святитель Николай Чудотворец, с житием» 1-й пол. XV в.: особенности иконографии и стиля//Вестник ПСТГУ Серия V: Вопросы истории и теории христианского искусства. Вып. 3 (6). С. 34-46.

- Соломина О. Н., Мацковский В. В., Жуков Р. С., 2011. Дендрохронологические «летописи» «Вологда» и «Соловки» как источник данных о климате последнего тысячелетия//Доклады Академии наук. Т. 439. № 4. С. 539-544.

- Черных Н. Б., Сергеева Н. Ф., 1997. Дендрохронология архитектурных памятников на севере России (бассейн Северной Двины и Онеги)//РА. № 1. С. 109-124.

- Шалина И. А., 2005. Техника иконы и ее символизм//Убрус. № 4. С. 7-11.

- BronkRamsey C., Lee S., 2013. Recent and planned developments of the program OxCal//Radiocarbon. Vol. 55. No. 2-3. P. 720-730.

- Bronk Ramsey C., van der Plicht J., Weninger B., 2001. «Wiggle matching» radiocarbon dates//Radiocarbon. Vol. 43. No. 2A. P 381-389.

- Cook E. R., Kairiukstis L. A., 1990. Methods of Dendrochronology: applications in the environmental sciences. Dordrecht: Kluwer. 394 p.

- Kovalyukh N., van Der Plicht J., Possnert G., Skripkin V., Chlenova L., 2001. Dating оf Ancient Icons from Kiev Art Collections//Radiocarbon. Vol. 43. No. 2B. R 1065-1075.

- Kuniholm, P. I., 2000. Dendrochronology (tree-ring dating) of panel paintings//The Science of Paintings/Eds: W. S. Taft, J. W. Mayer. New York: Springer Verlag. P. 206-226.

- Reimer P. J., Bard E., Bayliss A. et al., 2013. IntCal13 and Marine13 Radiocarbon Age Calibration Curves 0-50,000 Years cal BP//Radiocarbon. Vol. 55. No. 4. P. 1869-1887.

- Rinn F., 1996. TSAP. Version 3.0. Reference manual. Computer program for time series analysis and presentation. Heidelberg.

- Voronin K., Dolgikh A., Matskovsky V., Cherkinsky A., Skripkin V., Alexandrovskiy A., 2015. Comparative dendrochronological and 14C dating of 15th century Russian icon//Radiocarbon. Vol. 57. No. 1. P. TO-m.