Радиоуглеродные даты неолитического комплекса памятника Тартас-1 (ранний неолит в Барабе)

Автор: Молодин Вячеслав Иванович, Райнхольд Сабина, Мыльникова Людмила Николаевна, Ненахов Дмитрий Алексеевич, Хансен Свенд

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

В последнее десятилетие в Барабинской лесостепи выявлены памятники неолита с комплексами плоскодонной посуды. Первооткрыватели отнесли материалы памятника Автодрома-2/2 к боборыкинской культуре. На многослойном памятнике Тартас-1 изучен неолитический комплекс, состоящий из двух конструкций (жилищ?) и системы ям для хранения рыбы (и мяса птицы) с аналогичной керамикой. Подобные изделия зафиксированы и на памятнике Венгерово-2. Серия радиоуглеродных дат получена из объектов памятника Тартас-1 и одна дата - из Венгерово-2. Все датировки образцов укладываются в пределы VII тыс. до н. э., включая рубежи VI и VIII тыс. до н. э. На основе их анализа можно говорить о существовании в Барабе и в лесостепном правобережном Прииртышье не известного ранее периода неолита - раннего неолита. Его колорит проявляется в наличии оригинальной плоскодонной керамической посуды, орнаментации и технологии. Отнесение тартасских комплексов с плоскодонной керамикой к периоду раннего неолита не позволяет связывать их с боборыкинской культурой. Постулируется автохтонное происхождение тартасских комплексов.

Барабинская лесостепь, ранний неолит, плоскодонная посуда, радиоуглеродное датирование

Короткий адрес: https://sciup.org/147219927

IDR: 147219927 | УДК: 902.66 | DOI: 10.25205/1818-7919-2018-17-3-39-56

Текст научной статьи Радиоуглеродные даты неолитического комплекса памятника Тартас-1 (ранний неолит в Барабе)

Данную статью авторы посвящают крупному отечественному ученому, археологу, историку, педагогу, организатору науки, доктору исторических наук – Николаю Ивановичу Дроздову, которому недавно исполнилось 70 лет. В круг его основных научных интересов входят, главным образом, проблемы палеолита. Однако ему всегда были интересны вопросы, касающиеся и более поздних культур периода голоцена. Профессор Н. И. Дроздов всегда тесно взаимодействовал с Институтом археологии и этнографии СО РАН. Он принимал самое деятельное участие в организации и проведении охранно-спасательных работ, особенно в районах строительства каскада круп- нейших гидроэлектростанций на Ангаре, в зонах затопления Усть-Илимской и Богучанской ГЭС, где раскопки производились на археологических памятниках практически всех эпох, включая этнографическую современность. Крайне важно, что сотни местонахождений были открыты и исследованы экспедицией, возглавляемой ученым, но еще и то, что полученные материалы активно вводились в научный оборот (см., например: [Васильевский и др., 1988]. Не случайно, именно в Красноярске была создана одна из первых совместных внешних структур ИАЭТ СО РАН – «Лаборатория археологии и палеогеографии Средней Сибири», руководителем которой стал Николай Иванович. В золотой фонд не только отечественной, но и мировой археологии вошла найденная Н. И. Дроздовым на стоянке Усть-Кова, скульптурка мамонта, выполненная из бивня этого животного [Васильевский, Дроздов, 1983; 1988], представляющая замечательный образец палеолитического искусства. Немало работ в творчестве ученого посвящено и неолиту Восточной Сибири (см., например: [Дроздов, 1979; 1984; 1985] и др.). Поэтому проблематика, связанная с этой во многом еще загадочной эпохой, думается, не оставит юбиляра равнодушным.

Проблемы неолита Барабинской лесостепи всегда были в центре внимания специалистов. В текущем тысячелетии изучение неолитических поселений и могильников существенно обогатило науку новыми, порой совершенно неожиданными открытиями. К их числу относятся: обоснование версии существования на данной территории артынской культуры [Бобров, Марочкин, 2011; Бобров и др., 2010; 2017], в свое время выделенной Л. Л. Косинской [1982] в западных районах Сибири; исследование серии погребальных комплексов, датируемых развитым неолитом, с оригинальной погребальной практикой на памятниках Венгерово-2А [Молодин и др., 2016] и Автодром-1 [Бобров и др., 2015]; разработка на качественно новом уровне на основе материалов преимущественно неолитических поселений концепции историко-культурного развития популяций в регионе [Юракова, 2017]; открытие памятников с плоскодонной неолитической керамикой, отнесенных первооткрывателями в Барабинской лесостепи к комплексам боборыкинской культуры [Боб- ров и др., 2012; Бобров, Марочкин, 2013; Бобров, Юракова, 2014].

Впрочем, последний вывод, предложенный нашими кемеровскими коллегами, с самого начала вызывал у авторов этой работы серьезные сомнения, которые еще более укрепились с открытием и стационарными раскопками уникального поселенческого ансамбля на памятнике Тартас-1. Колебания мнений по поводу боборыкинской принадлежности данных материалов – как авто-дромовских, так и тартасских, усилились с получением серии радиоуглеродных дат в высокорейтинговой лаборатории Университета Гейдельберга (Германия). Предварительному анализу этих дат в контексте исследования материалов памятника Тартас-1 и посвящена данная работа. Детальный анализ материалов неолитического поселенческого комплекса Тартас-1 проведен в специальной работе (Молодин В. И., Хансен С., Мыльникова Л. Н., Ненахов Д. А., Райн-хольд С., Ненахова Ю. Н., Нестерова М. С., Дураков И. А., Кобелева Л. С. «Ранненеолитический комплекс на памятнике Тартас-1. Культурно-хронологическое осмысление»), как мы надеемся, она скоро будет опубликована в Германии, однако с учетом популярности, которую в настоящее время получила проблема «боборыкинских комплексов» в Западной Сибири (см., например: [Зах, 1987; 2009; Бобров и др., 2012; Бобров, Марочкин, 2013; Бобров, Юракова, 2014; Мерц, 2014; 2015; Кирюшин Ю. Ф., Кирюшин К. Ю., 2016]), нам представляется чрезвычайно актуальным максимально оперативно ввести в научный оборот новейшие данные по хронологии. Такая цель тем более важна, что в настоящее время именно абсолютное датирование независимыми методами занимает ведущие позиции в хронологической диагностике археологических памятников, при этом радиоуглеродный метод является объективным и проверяемым.

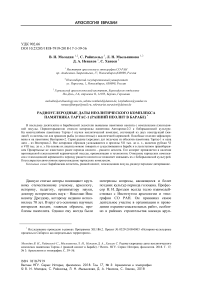

Неолитический комплекс на разновременном и разнокультурном памятнике Тар-тас-1 (рис. 1) [Молодин и др., 2015] открыт в результате применения методики вскрытия площади объекта сплошными раскопами, прежде всего по данным магнитной съемки. При таком подходе исследовались не только погребальные ансамбли различных эпох и культур, но и объекты поселенческого и ритуального характера, которые

Рис. 1. Карта-схема расположения археологических памятников Тартас-1, Венгерово-2, Авто-дром-2/1, 2: 1 - на карте Западной Сибири; 2 - на карте Венгеровского археологического микрорайона

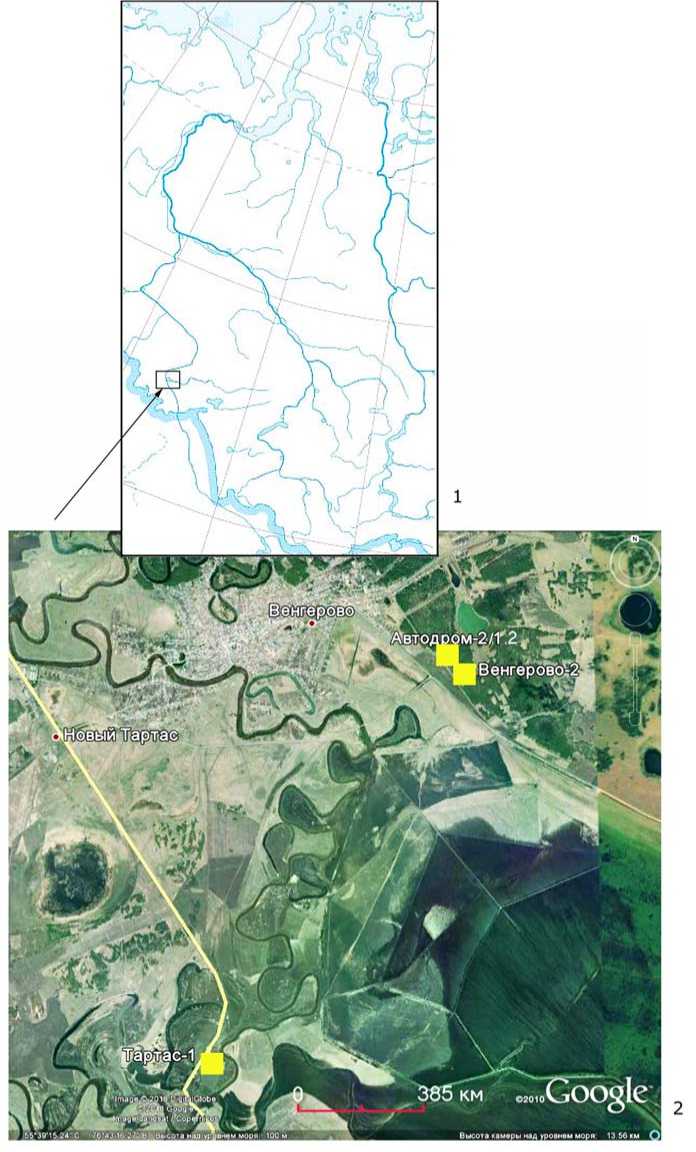

в ту или иную эпоху существовали на террасе, где расположен памятник. Терраса клином вдается в достаточно высокую для Бара-бинской лесостепи незатопляемую пойму. Поселенческий комплекс неолитической эпохи в настоящее время представлен двумя конструкциями с наличием столбовых ям от опоры кровли и стен, а также оригинальных очагов (рис. 2). Кроме того, выявлена система довольно глубоких и крупных в диа-

Рис. 2 (фото). Неолитический комплекс памятника Тартас-1:

1 – котлован конструкции № 6 (снято с ЮЗ); 2 – котлован конструкции № 7 (снято с В)

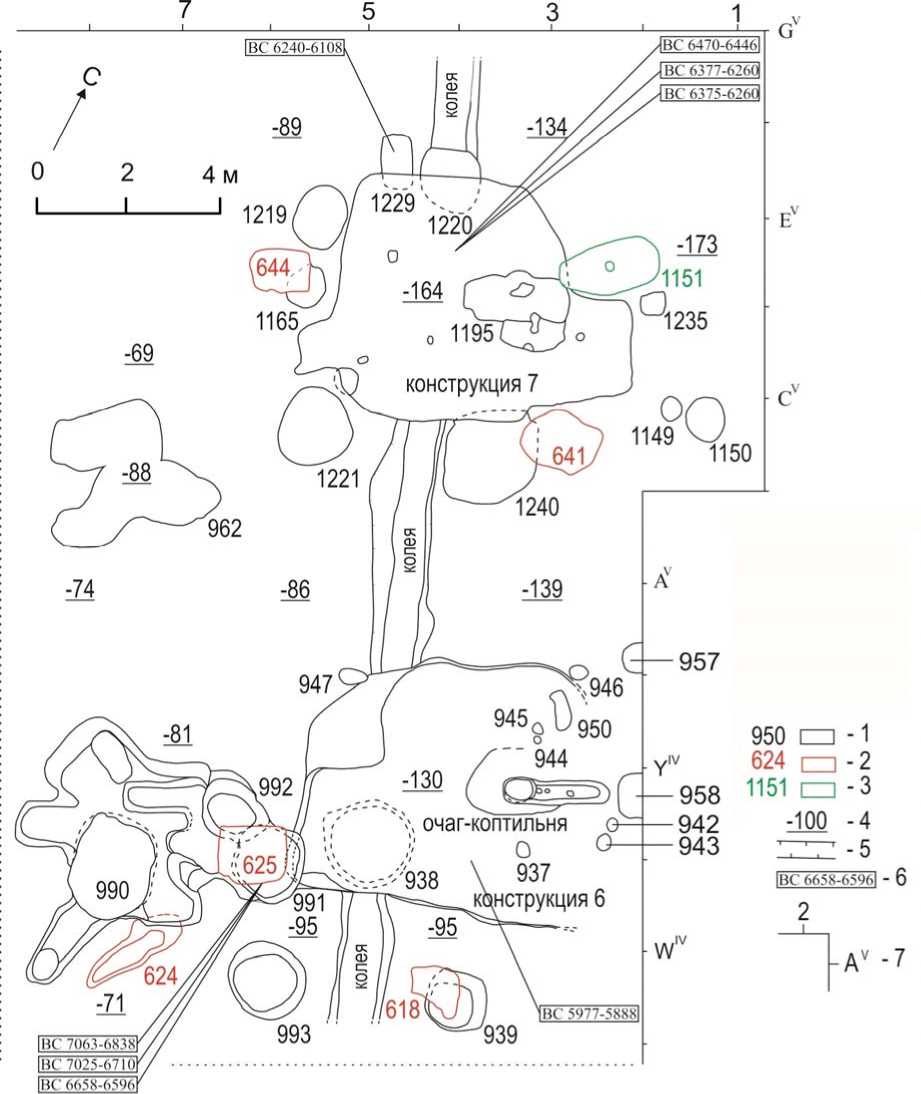

метре ям, используемых, вероятно, для квашения рыбных запасов и водоплавающей дичи (рис. 3; 4). Очевидно, ямы имели и определенный сакральный смысл: в одной из них какое-то время обитала росомаха (лат . Gulo gulo ), в другие были целенаправленно помещены трупы собаки ( Canis ), горностая ( Mustela erminea ), лисицы ( Vulpes ), зафиксированы также кости быка ( Bovem ) и овцы (козы?) ( Capra ). Одновременное бытование ям и хозяйственных сооружений неоднократно проявлялось стратиграфически (см. рис. 4). Выявлена периодичность их сооружения, функционирования и постепенной утраты функций. Благодаря четко выраженной планиграфии залегания хозяйственных отходов и инвентаря удалось также надежно зафиксировать горизонты обитания человека в самих конструкциях. В одной из них (№ 6) зарегистрировано использование теплотехнического сооружения в качестве коптильни для рыбы (см.: [Молодин и др., 2015]). Крайне важными являются стратиграфические наблюдения: неолитические объекты неоднократно (по меньшей мере четыре раза) (см. рис. 4) перекрывались погребальными сооружениями эпохи бронзы (андро-новской (федоровской) культуры), относительно надежно, таким образом, датировав более древний комплекс. В заполнении жилых сооружений и ям были выявлены фрагменты керамики и три сосуда с устойчивой морфологией формы и орнаментики (рис. 5), выполненные по своеобразной технологии. Данная керамика абсолютно аналогична комплексу, впервые выявленному на памятнике Автодром-2/2 [Бобров и др., 2012; Бобров, Марочкин, 2013; Бобров, Юракова, 2014], который находится в пределах видимости с площади могильника Тартас-1. В 2015-2016 гг. проявления носителей данного культурного образования были зафиксированы при раскопках памятника кротовской культуры Венгерово-2, расположенного в непосредственной близости от Автодрома-2/2.

В итоге можно сказать, что мы имеем дело с ранее не известным в Барабе, да и вообще в лесостепном правобережном Прииртышье, культурным образованием неолита, колорит которого особенно отчетливо проявляется в оригинальной плоскодонной керамической посуде: в ее форме, орнаментации и технологии изготовления.

Действительно, имеющие место определенные черты сходства с посудой боборы-

Рис. 3 (фото) . Расчистка ямы для квашения рыбы на неолитическом комплексе памятника Тартас-1 (снято с В)

кинской культуры позволили В. В. Боброву и его коллегам, на основании материалов памятника Автодром-2 говорить о полном тождестве данных явлений, отнеся барабин-ские материалы к боборыкинской культуре, и даже показать вектор связей этих комплексов [Бобров, Марочкин, 2013].

По нашему мнению, такая интерпретация не верна. Проблема неолита с плоскодонной керамикой в Западной Сибири выглядит сегодня значительно сложнее и уже ставилась исследователями применительно к таежной зоне (см., например: [Гаджиева, 1993; Ковалева, 2008; Морозов, Стефанов, 1993; Стефанов, Борзунов, 2008; Ивасько, 2002; 2008; Косинская, 2010а; 2010б]). Детально проблема и ее решение разбирается нами в упомянутой выше работе. Суть ее сводится к автохтонному западносибирскому происхождению данного культурного образования, а столь ранние даты, полученные на тартасском поселении, ставят лесостепь едва ли не во главу угла этого явления.

В связи с вышесказанным значимость полученной на Тартасе серии дат трудно переоценить. Разумеется, и она нуждается в осмыслении, что мы и попытаемся сделать в настоящей статье.

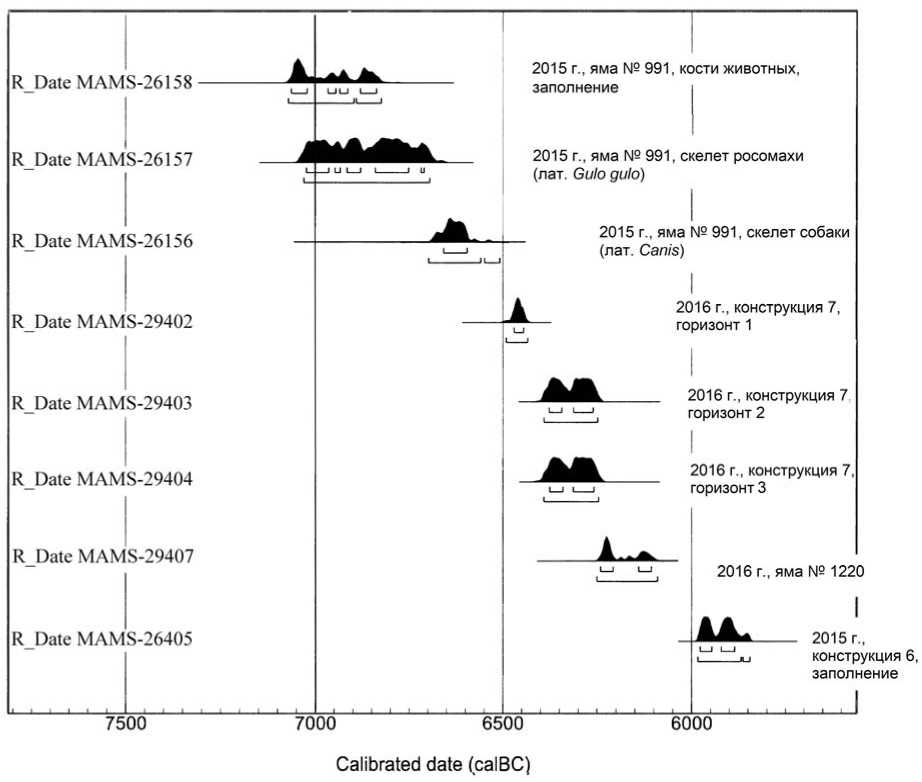

Даты, о которых упоминается, получены по костям животных. Всего выполнено восемь измерений. Все образцы взяты из стратиграфически безупречных культурных горизонтов, поэтому получившаяся достаточно растянутая во времени шкала может говорить скорее о несовершенствах метода, чем

Рис. 4. План участка раскопа с неолитическим комплексом памятника Тартас-1: 1 - конструкции № 6 и 7, ямы эпохи неолита; 2 - погребения андроновской (федоровской) культуры; 3 - объекты эпохи бронзы; 4 - нивелировочные отметки; 5 - колея; 6 - дата по С14; 7 - граница раскопа

о некорректном образце. В результате оказались датированными обе жилые (или производственные) конструкции, а также несколько сопутствующих им ям, связанных как с производственными, так, вероятно, и с ритуальными действиями.

Суммированная сводка результатов анализов неолитических комплексов тартасско-го памятника произведена по данным, представленным лабораторией Гейдельбергского университета (Германия). Оба паспорта (в них присутствуют не только датировки нео- литическаих объектов) подписаны доктором Ронни Фриедерихом (от 23.03.2016 и 30.01.2017, Project: Baraba-steppe, Tartas; Auf-trag 150581; 160600) (табл. 1).

Наиболее ранними оказались три показателя, датирующие систему ям № 991 (MAMS 26158; MAMS 26157 и MAMS 26156) (рис. 6). Первый из них, полученный по кости из заполнения ямы, демонстрирует самую раннюю позицию. По sigma 1 она определяется в пределах 7063–6838 лет до н. э. С этой датой вполне коррелирует вторая из этой же системы (см. рис. 4; 6) – из кости росомахи, лежащей на дне ямы. По sigma 1 она определяется в пределах 7025–6710 лет до н. э. Третья датировка получена по кости собаки, взятой из средней части заполнения ямы № 991. По sigma 1 она попадает в пределы 6658–6596 лет до н. э. Интересно, что более древняя дата получена по кости, лежащей в верхней части заполнения ямы, а «молодая» – в средней. Однако если ориентироваться на sigma 2 (см. табл. 1; рис. 6), все три даты имеют точки соприкосновения.

Еще четыре даты (MAMS 29402; MAMS 29403; MAMS 29404 и MAMS 29407) демонстрируют весьма близкие показатели, а по sigma 2 – и коррелируют (рис. 6). Три первые даты определяют возраст горизонтов обитания конструкции 7. По sigma 1 первый горизонт демонстрирует показатели 6470– 6446 лет до н. э.; второй горизонт обитания датируется возрастом 6477–6260 лет до н. э.; третий – в пределах 6375–6260 лет до н. э. Получается, что время существования горизонтов обитания 2 и 3 практически совпало. Любопытно, что показатель наиболее молодого (верхнего) горизонта обитания 1 продемонстрировал более древнее значение, что, впрочем, может легко объясняться механическим попаданием данного образца из нижних горизонтов во время функционирования конструкции.

Вполне коррелирует с указанной выше серией дата, полученная по кости из примыкающей к сооружению ямы № 1220 (см. рис. 4; 6). По sigma 1 образец датируется в пределах 6240–6108 лет до н. э. Несколько более молодую, однако созвучную с продемонстрированными выше, позицию показывает образец (MAMS 29405), взятый из заполнения жилища № 6. Его показатель по sigma 1 составил 5977–5888 лет до н. э. (см. рис. 4, 6).

Таким образом, все восемь образцов, взятых из исследованного комплекса, по времени находятся в пределах VII тыс. до н. э., касаясь рубежей VI и VIII тыс. до н. э. (см. рис. 6).

Имеющийся диапазон дат в пределах тысячелетия вновь демонстрирует хорошо известную проблему разброса радиоуглеродных датировок в границах одного комплекса, что объясняется целым набором неоднозначных для различных памятников, порой вообще труднообъяснимых явлений [Косинцев и др., 2004; Косинская, 2010а. С. 43], включающих, в том числе, и несовершенство метода. Все сказанное выше не должно смущать археологов. Очевидно, что этому методу определения хронологии принадлежит настоящее и будущее науки.

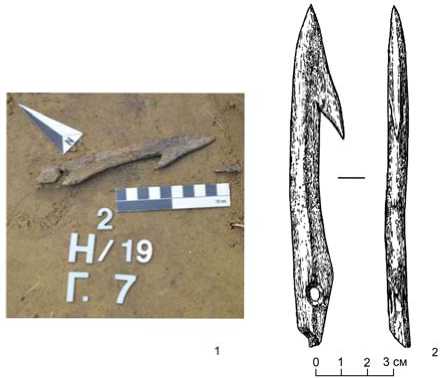

Важно отметить, что в обозначенных пределах оказался датированным «загадочный» объект, выявленный нашей экспедицией на памятнике Венгерово-2. Здесь, среди конструкций кротовской культуры эпохи бронзы было обнаружено сооружение в виде большой и глубокой ямы сложной конфигурации

Рис. 5. Реставрированный сосуд из неолитического комплекса памятника Тартас-1

|

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

|||

|

cd |

оо оС |

in |

40^ |

o' |

1гГ |

|||||

|

и g |

ОО гч |

40" |

гч |

40^ 04^ |

гч^ 04^ |

ОО |

гА |

ОО гА |

||

|

ffl о у со cd ю А ° cd СК н S и св Н о а § н 8 S й р й о 8 И св 5 И I с >1 о о и % о № у М й О У св S н н ^§ & 8 и 8 ^ о Й и |

Z и |

оо гч" |

eg т" |

гч^ |

гч^ |

гА |

40^ гА |

|||

|

и g U |

40 40 04 40 40 |

04 40 40 о |

in 40 Д О |

40 гч 04 40 |

04 ГЧ 40 04 40 |

ОО 40 04 40 |

40 ОО гч ОО 04 |

04 О 40 04 ГЧ 40 |

||

|

и g 'со |

40 04 40 ОО in 40 40 |

о in гч о |

ОО 40 40 о |

40 О 3 |

40 гч 40 40 |

40 гч 40 40 |

ОО ОО ОО |

ОО О 40 О ГЧ 40 |

||

|

и £ 2^0° СО <С '—' |

гч" гч |

eg 40" ГЧ |

гА |

40^ |

гч |

гч |

гч |

|||

|

-Н |

40 |

гч |

гч |

гч |

гч |

|||||

|

и |

о ОО |

40 04 |

ОО |

гч 40 |

04 |

40 |

04 о |

|||

|

о 1 £ |

Pi HUQ |

t “ Н U Q |

и св ь о> о н и < |

-Й о о й о |

40^ V ^ й О Н ^ К |

40^ . О V й О ^ Н ^ К |

40^ о 1 гч cd й О m Н ^ К |

й о Н ^ |

н с |

|

|

д C/D os < uS |

40 in 40 ГЧ |

40 ГЧ |

ОО 40 ГЧ |

ГЧ о 04 ГЧ |

о 04 ГЧ |

О 04 ГЧ |

О 04 ГЧ |

о 04 ГЧ |

||

Примечание : G (Grube) – яма; Ko – конструкция, H– горизонт.

Рис. 6. Сводная характеристика радиоуглеродных дат, полученных на неолитических комплексах памятника Тартас-1 в 2015–2016 гг.

(двухкамерный котлован). В ее заполнении у дна помимо немногочисленных костей животных найден великолепный роговой гарпун (рис. 7). Взятый из ямы для радиоуглеродного анализа образец кости животного, индексированный как MAMS 29409, по sigma 1 датирован 6426–6385 лет до н. э., а по sigma 2 – 6440–6266 лет до н. э., что полностью совпадает со временем бытования анализируемого комплекса на Тартасе. Таким образом, получено еще и косвенное свидетельство датировки оригинальной плоскодонной неолитической керамики, фрагменты которой были выявлены и в пределах памятника Венгерово-2.

Между тем нельзя не отметить, что устойчивая серия радиоуглеродных дат, о которых шла речь, оказалась не сопоставима с датировками абсолютно аналогичной керамики из поселения Автодром-2/2, полученными прямым датированием [Мосин,

2015; 2016]. Три даты этого памятника демонстрируют возраст 5460 ± 100, 5967 ± 100, 5884 ± 100 BP. Их калиброванные значения занимают промежуток с последней четверти VI до середины V тыс. до н. э. Учитывая тождественность плоскодонных керамических комплексов Тартас-1 и Автодрома-2/2, объяснений несоответствию дат может быть два.

Первое и наиболее вероятное – несовершенство метода прямого радиоуглеродного датирования керамических образцов. Второе – возможность достаточно длительного обитания в Барабинской лесостепи в неолите носителей традиции изготовления плоскодонной посуды. Оба объяснения, разумеется, нуждаются в дополнительной проверке и аргументации.

Какое же культурно-хронологическое место занимает тартасский неолитический комплекс с плоскодонной посудой? Уже от-

Рис. 7. Гарпун из рога с площади неолитического сооружения на поселении Венгерово-2: 1 – фото (снято с ЮЗ); 2 – прорисовка предмета мечалось, что на территории Барабинской лесостепи и прилегающих районов Прииртышья наиболее ранние проявления человеческой деятельности относятся к финальной стадии плейстоцена и не уходят глубже пятнадцати тысяч лет от сегодняшнего дня [Окладников, Молодин, 1983; Генинг, Петрин, 1985; Петрин, 1986]. К мезолитической эпохе надежно относится лишь стоянка Черноозерье VI-VIa [Генинг и др., 1973. С. 24–47]. Представительная серия дат имеется с мезолитических памятников таежной зоны Западной Сибири. Так, хронология мезолитических стоянок на Конде определяется временем 9500–6700 л. н., при этом даты моложе 7000 л. н. могут считаться спорными [Тимофеев, Зайцева, 1997; Погодин, Беспрозванный, 1999; Беспрозванный, Погодин, 2006].

Опорной для определения границы мезолита и неолита можно принять серию калиброванных датировок, полученных благодаря работам Л. Л. Косинской на памятнике Харампур-4 (табл. 2). По-видимому, данные параметры можно экстраполировать и на более южные, в том числе лесостепные районы Западной Сибири.

Имеющаяся на данный момент серия радиоуглеродных дат с памятников эпохи неолита Барабы не так уж велика. Она получена в разных лабораториях. В целом калиброванные даты укладываются в пределы V – первой половины IV тыс. до н. э. (см.: [Марченко, 2009а; 2009б]. Из всего сказанного следует, что рассматриваемый в работе неолитический комплекс памятника Тартас-1 с плоскодонной посудой относится к его наиболее ранней стадии и может быть квалифицирован как ранний неолит Барабы. Важно, что этот вывод совпадает с хронологической оценкой неолитических памятников западносибирского Севера. Так, калиброванные радиоуглеродные даты помещают группу ранненеолитических памятников в пределы конца VII – первой половины VI тыс. до н. э. Вторая группа памятников – VI – середина V тыс. до н. э., датирована исследователями средней стадией неолита [Косинская, 2010а. С. 43; 2014].

Подчеркнем и то обстоятельство, что к наиболее ранней стадии отнесены комплексы с плоскодонной посудой, интерпретированные как поселения кошкинской культуры [Косинская, 2010а]. Плоскодонная керамика обнаружена и на поселении Барсова Гора II/9 [Чемякин, 2009; 2011]. Как отмечает Л. Л. Косинская, жилища 15 и 16 датируются в пределах раннего неолита 1, а жилище 7

Радиоуглеродные даты памятника Харампур-4

Таблица 2

|

Шифр образца |

Возраст |

|

|

некалиброванный (BP) |

калиброванный (BС) |

|

|

Ле-7789 |

7810 ± 110 |

6820–6490 (68,2 %) 7050–6450 (95,4 %) |

|

Ле-7790 |

7720 ± 250 |

7050–6350 (68,2 %) 7300–6000 (95,4 %) |

|

Ле-7791 |

8200 ± 150 |

7460–7050 (68,2 %) 7550–6700 (95,4 %) |

|

Ле-7792 |

8200 ± 200 |

6950–6850 (68,2 %) 7600–6650 (95,4 %) |

относится к раннему неолиту 2 (по ее периодизации) [Косинская, 2014. С. 35]. Поэтому неолит Западной Сибири (таежной и лесостепной зоны) с плоскодонной керамикой следует оценивать как явление общеисторического и стадиального характера, в основе, вероятно, автохтонного. Отнесение тартасских комплексов с плоскодонной керамикой, как и отмеченных выше из таежной зоны Западной Сибири (по крайней мере – амнинских [Морозов, Стефанов, 1993; Стефанов, Борзунов, 2008] и каюковских [Ивасько, 2002; 2008]), к раннему неолиту не позволяет связывать их с боборыкинской культурой хотя бы по той причине, что последняя по времени значительно моложе (см.: [Ковалева, Зырянова, 2008; Выборнов и др., 2014]), чем предыдущие образования [Косинская, 2014].

За автохтонную версию происхождения образований с посудой с плоским дном западносибирского Севера от местного мезолита, высказанную Л. Л. Косинской [2010а], говорит, прежде всего, сопряженность дат, а также и некоторые другие черты, например эволюция технологии каменной индустрии и домостроительства [Косинская, 2010б]. Сходные явления могли быть и в Барабинской лесостепи, но предшествующий (мезолитический) период здесь пока слабо изучен. Тем не менее известные в настоящее время данные по верхнепалеолитическим памятникам как будто не противоречат этой версии.

Думается, что малоперспективно искать истоки прихода носителей культуры с плоскодонными формами посуды откуда-то с запада, где подобная керамика есть в неолите лесостепного и степного Поволжья [Выборнов, 2008], тем более с территории российского Дальнего Востока [Окладников, Медведев, 1983]. Центры с древнейшей, плейстоценовой, керамикой в настоящее время в мире обозначены [Jordan et al., 2016. Fig. 94]. Но и они явно свидетельствуют о том, что человечество пришло к изобретению глиняной посуды далеко не одновременно, и это явление не связано с миграциями, по крайней мере континентального или глобального характера.

Однако версию культурогенеза носителей традиции изготовления плоскодонной керамики в Барабе, как отмечено выше, предполагается детально рассмотреть в специальной работе.

Список литературы Радиоуглеродные даты неолитического комплекса памятника Тартас-1 (ранний неолит в Барабе)

- Беспрозванный Е. М., Погодин А. А. Мезолит севера Западной Сибири: итоги изучения//Современные проблемы археологии России: Материалы Всерос. археологического съезда. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. Т. 1. С. 168.

- Бобров В. В., Марочкин А. Г. Артынская культура//Труды III (ХIХ) Всероссийского археологического съезда. СПб.; М.; Великий Новгород, 2011. Т. 1. С. 106-108.

- Бобров В. В., Марочкин А. Г. Боборыкинский комплекс из Барабы: проблема исторической интерпретации//Вестн. Томск. гос. ун-та. История. 2013. № 3 (23). С. 211-215.

- Бобров В. В., Марочкин А. Г., Юракова А. Ю. Керамика артынской поздненеолитической культуры (по материалам поселения Автодром-2)//Культура как система в историческом контексте: опыт Западно-Сибирских археолого-этнографических совещаний. Томск: Аграф-Пресс, 2010. С. 113-116.

- Бобров В. В., Марочкин А. Г., Юракова А. Ю. Поселение боборыкинской культуры Автодром-2/2 (северо-западные районы Барабинской лесостепи)//Вестн. археологии, антропологии и этнографии. 2012. № 3 (18). С. 4-13.

- Бобров В. В., Марочкин А. Г., Юракова А. Ю. Исследования поселенческих и погребальных комплексов эпохи неолита на памятнике Автодром-1 в Барабинской лесостепи в 2015 году//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. Т. 22. С. 7-11.

- Бобров В. В., Марочкин А. Г., Юракова А. Ю. Поселение артынской культуры Автодром-2 -памятник позднего неолита в Барабинской лесостепи//Археология, этнография и антропология Евразии. 2017. Т. 45, № 1. С. 49-61.

- Бобров В. В., Юракова А. Ю. Боборыкинский комплекс в неолите Барабинской лесостепи//Труды IV (ХХ) Всероссийского археологического съезда в Казани. Казань: Отечество, 2014. Т. 1. С. 211-214.

- Васильевский Р. С., Бурилов В. В., Дроздов Н. И. Археологические памятники Северного Приангарья. Новосибирск: Наука, 1988. С. 225.

- Васильевский Р. С., Дроздов Н. И. Палеолитические скульптурные изображения из Восточной Сибири//Пластика и рисунки древних культур. Новосибирск: Наука, 1983. С. 59-65.

- Васильевский Р. С., Дроздов Н. И. Скульптурка мамонта из Северного Приангарья//Природа. 1988. № 4. С. 46-48.

- Выборнов А. А. Неолит Волго-Камья. Самара: Изд-во Самар. гос. пед. ун-та, 2008. 490 с.

- Выборнов А. А., Мосин В. С., Епимахов А. В. Хронология Уральского неолита//Археология, этнография и антропология Евразии. 2014. № 1 (57). С. 33-48.

- Гаджиева Е. А. Неолит бассейна р. Конды: Автореф. дис.. канд. ист. наук. СПб., 1993. 18 с.

- Генинг В. Ф., Петрин В. Т. Позднепалеолитическая эпоха на юге Западной Сибири. Новосибирск: Наука, 1985. 88 с.

- Генинг В. Ф., Петрин В. Т., Косинская Л. Л. Первые поселения эпохи позднего палеолита и мезолита в Западной Сибири//Из истории Сибири. Томск: Изд-во ТГУ, 1973. Вып. 5. С. 24-47.

- Дроздов Н. И. Палеографические и экологические условия жизни человека в Северном Приангарье в конце плейстоцена-голоцена//Особенности естественно-географической среды и исторические процессы в Западной Сибири. Томск: Изд-во ТГУ, 1979. С. 31-34.

- Дроздов Н. И. Проблемы и перспективы археологического изучения бассейна Северного Енисея и Северной Ангары//Проблемы исследования каменного века Евразии. Красноярск: Изд-во Краснояр. гос. пед. ун-та, 1984. С. 10-14.

- Дроздов Н. И. Современное состояние и возможности различия стратиграфии голоцена в Северном Приангарье//Природа и хозяйство Красноярского края. Красноярск: Изд-во Краснояр. гос. пед. ун-та, 1985. С. 36-39.

- Зах В. А. К вопросу о боборыкинской культуре//Роль Тобольска в освоении Сибири. Тобольск, 1987. С. 11-13.

- Зах В. А. Хроностратиграфия неолита и раннего металла лесного Тоболо-Ишимья. Новосибирск: Наука, 2009. 320 с.

- Ивасько Л. В. Укрепленное поселение каменного века Каюково-2//Материалы и исследования по истории Северо-Западной Сибири. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 2002. С. 7-25.

- Ивасько Л. В. О каюковской археологической культуре//Барсова Гора: древности таежного Приобья. Екатеринбург; Сугрут: Урал. кн. изд-во, 2008. С. 112-122.

- Кирюшин Ю. Ф., Кирюшин К. Ю. Керамика боборыкинского облика с поселений юго-западных районов Алтайского края//Теория и практика археологических исследований. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2016. № 2 (14). С. 7-23.

- Ковалева В. Т. Поселение Сумпанья III и проблема культурно-хронологической атрибуции памятников кошкинского типа в таежной зоне Западной Сибири//Барсова Гора: древности таежного Приобья. Екатеринбург; Сугрут: Урал. кн. изд-во, 2008. С. 123-134.

- Ковалева В. Т., Зырянова С. Ю. К вопросу о сатыгинском типе керамики//Барсова Гора: древности таежного Приобья. Екатеринбург; Сугрут: Урал. кн. изд-во, 2008. С. 135-145.

- Косинская Л. Л. Поздненеолитическая стоянка Артын на Среднем Иртыше//Археологические исследования Севера Евразии. Свердловск: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1982. С. 18-27.

- Косинская Л. Л. Глава 1. Археологические культуры Ямала. 1.1. Каменный век севера Западной Сибири//История Ямала. Екатеринбург: Изд-во Баско, 2010а. Т. 1: Ямал традиционный, кн. 1: Древние культуры и коренные народы. С. 22-47.

- Косинская Л. Л. Сырьевая стратегия и камнеобработка как аспекты культурной адаптации (по материалам неолитических памятников севера Западной Сибири)//Уральский исторический вестник. 2010б. № 2 (27). С. 13-25.

- Косинская Л. Л. Ранняя гребенчатая керамика в неолите Зауралья//Уральский исторический вестник. 2014. № 2 (43). С. 30-39.

- Косинцев П. А., Бобковская Н. Е., Беспрозванный Е. М. Радиоуглеродная хронология археологических памятников таежной зоны Западной Сибири//Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого. Томск; Ханты-Мансийск: Изд-во ТГУ, 2004. Вып. 2. С. 17-32.

- Марченко Ж. В. Радиоуглеродная хронология археологических памятников эпохи неолита и раннего металла Барабинской лесостепи//Роль естественно-научных методов в археологических исследованиях. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2009а. С. 140-143.

- Марченко Ж. В. Культурная принадлежность, хронология и периодизация археологических памятников среднего течения р. Тары (эпоха неолита и бронзы): автореф. дис.. канд. ист. наук. Новосибирск, 2009б. 26 с.

- Мерц В. К. Боборыкинский комплекс поселения Борлы (Северо-Восточный Казахстан)//Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани. Казань: Отечество, 2014. Т. 1. С. 297-301.

- Мерц В. К. О керамике боборыкинского типа из неолит-энеолитических комплексов Северного Казахстана//Древний Тургай и Великая степь: часть и целое. Сб. ст., посвящ. 70-летию В. Н. Логвина. Костанай; Алматы: Изд-во Инст. археологии им. Маргулана, 2015. С. 267-272.

- Молодин В. И., Ненахов Д. А., Нестерова М. С., Дураков И. А., Васильев С. К. Оригинальный производственный комплекс на Тартасе-1 (Барабинская лесостепь)//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. Т. 21. С. 326-331.

- Молодин В. И., Нестерова М. С., Мыльникова Л. Н. Погребальные комплексы эпохи неолита Венгерово-2А (юг Западно-Сибирской равнины): результаты мультидисциплинарных исследований//Археология, этнография и антропология Евразии. 2016. Т. 44, № 2. С. 30-46.

- Морозов В. М., Стефанов В. И. Амня-1 -древнейшее городище Северной Евразии?//Вопросы археологии Урала. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1993. Вып. 21. С. 161-163.

- Мосин В. С. Неолит лесостепного Зауралья и Прииртышья: новейшие исследования и периодизация//Вестн. Кем. гос. ун-та. 2015. № 2 (62). С. 108-113.

- Мосин В. С. Социокультурное пространство в позднем каменном веке//Вестн. Перм. гос. ун-та. История. 2016. Вып. 1 (32). С. 19-27.

- Окладников А. П., Медведев В. Е. Исследование многослойного поселения Гася на Нижнем Амуре//Изв. Сибирского отделения АН СССР. Серия общественных наук, 1983. Вып. 1, № 1. С. 93-97.

- Окладников А. П., Молодин В. И. Палеолит Барабы//Палеолит Сибири. Новосибирск: Наука, 1983. С. 101-106.

- Петрин В. Т. Палеолитические памятники Западно-Сибирской равнины. Новосибирск: Наука, 1986. 142 с.

- Погодин А. А., Беспрозванный Е. М. Новые исследования каменного века таежной зоны Западной Сибири//120 лет археологии восточного склона Урала. Первые чтения памяти В. Ф. Генинга. 42 новейшие открытия уральских археологов. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1999. С. 99-103.

- Стефанов В. И., Борзунов В. А. Неолитическое городище Амня I (по материалам раскопок 1993 и 2000 годов//Барсова Гора: древности таежного Приобья. Екатеринбург; Сугрут: Урал. кн. изд-во, 2008. С. 105-107.

- Тимофеев В. И., Зайцева Г. И. К проблеме радиоуглеродной хронологии неолита степной и юга лесной зоны европейской части России (обзор источников)//Радиоуглерод и археология. СПб., 1997. Вып. 2. С. 98-108.

- Чемякин Ю. П. Охранные раскопки на поселении Барсова Гора II/9, или Двадцать лет спустя//Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого. Томск; Ханты-Мансийск: Изд-во ТГУ, 2009. С. 198-213.

- Чемякин Ю. П. Радиоуглеродные даты памятников Барсовой Горы//Вопросы археологии Урала. Екатеринбург; Сургут: Магеллан, 2011. Вып. 26. С. 247-249.

- Юракова А. Ю. Неолит Барабинской лесостепи и южно-таежного Прииртышья: Автореф. дис.. канд. ист. наук. Кемерово, 2017. 30 с.

- Jordan P., Gibbs K., Hommel P., Piezonka H., Silva F., Steele J. Moddeling the diffusion of pottery technologies across Afro-Eurasia: emerging insights and future research//Antiquity. 2016. № 90351. P. 590-603.