Районирование почв бассейна озера Байкал: экологический подход

Автор: Убугунов Леонид Лазаревич, Белозерцева Ирина Александровна, Убугунова Вера Ивановна, Сороковой Андрей Анатольевич

Журнал: Природа Внутренней Азии @nature-inner-asia

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 2 (11), 2019 года.

Бесплатный доступ

На основе многолетних исследований в России и Монголии (в пределах бассейна озера Байкал) по единой методологии и классификации составлена почвенно-экологическая карта. Она является своеобразным интегрированным информационным носителем, на котором отражаются факторы почвообразования: климат, рельеф, горные породы, растительность. В пределах изученной территории выделено 9 почвенно-экологических провинций и 28 почвенно-экологических округов. В каждой провинции объединены выделы почв с относительно близкими показателями индекса сухости по М. М. Будыко, суммой биологически активных температур, типом и продуктивностью растительности. При выделении округов учитывались литолого-геоморфологические особенности: породы, рельеф. Представленная информация является основой при рассмотрении эволюционных и генетических особенностей формирования почв и ландшафтов внутриконтинентальных районов Северной Азии.

Бассейн байкала, Россия, монголия, почвы, почвенно-экологическое районирование

Короткий адрес: https://sciup.org/148318020

IDR: 148318020 | УДК: 528.9, | DOI: 10.18101/2542-0623-2019-2-40-59

Текст научной статьи Районирование почв бассейна озера Байкал: экологический подход

Полифункциональность почв и многообразие ее взаимодействия с различными компонентами экосистем отражаются через новый подход в экологических исследованиях — почвенно-экологическое районирование [Добровольский, Урусевская, 2004]. Оно проводится с учетом структуры почвенного покрова, основных биокли-матических параметров, свойств и режимов почв и является логическим продолжением почвенно-географического районирования с детализацией экологических составляющих [Почвенно-экологическое… 1998–1999].

Почвенно-экологическое районирование в России было проведено для равнинных районов юга Восточно-Европейской равнины [Почвенно-экологическое… 1997]. Также имеются обзорные почвенно-экологические карты Российской Федерации масштаба 1:2 500 000 [Карта почвенно-экологического… 2013]. Однако до настоящего времени наименее изученными остаются горные территории, что связано с недостаточным объемом материала по почвам малоизученных и труднодоступных горных областей. На небольших расстояниях в горах отмечаются различия кор выветривания, геологического, геоморфологического, литологического строения, пространственной смены климатических показателей, растительного покрова, педогенеза и выветривания [Ковалева, 2015].

На обширные территории восточной части страны и прилегающие к ним трансграничные территории почвенно-экологические карты до настоящего времени отсутствуют. По горным внутриконтинентальным районам бассейна Байкала (Монголия, Россия) обобщены почвенно-картографические материалы за 1980–2017 гг. по горным системам Хангая, Хэнтэя, Прихубсугулья, Прибайкалья, мезозойским котловинам Селенгинского и Орхон-Селенгинского среднегорья, кайнозойским рифтогенным впадинам [Убугунов и др., 2018 а, б]. Основные закономерности формирования почвенного покрова нашли отражение на почвенной карте бассейна оз. Байкал масштаба 1: 5 000 000 [Белозерцева и др., 2015, 2017], которая выполнена на единой методологической основе и принципах классификации.

Цель данного исследования — провести почвенно-экологическое районирование внутриконтинентальных горных районов южных областей Северной Азии и северных районов Центральной Азии в пределах бассейна оз. Байкал (Россия, Монголия) по единому унифицированному подходу и методу для территории двух государств.

Природные условия, объекты и методика исследований

Объектом исследования явились почвы бассейна оз. Байкал (46о20'-56о40‘ с. ш., 95°50-П4°10' в. д., рис. 1), расположенные во внутреннем экстраконтинентальном секторе северных умеренных широт Евразии [Экологический атлас… 2015]. Особенности геологического строения территории обусловлены тем, что она находится на границе главных литосферных плит Восточной Сибири — древней Сибирской платформы и более молодого Центрально-Азиатского подвижного пояса. На этой территории встречаются кислые, средние и основные магматические породы, а также карбонатные и красноцветные карбонатно-силикатные. Значительные площади заняты продуктами разрушения щелочных гранитов крупнейших палеозойских батолитов: Ангаро-Витимского, Хэнтэйского и Хангайского. По гранулометрическому составу породы подразделяются на суглинисто-глинистые, песчано-супесчаные, суглинистые валунно-галечные. Последние приурочены к ледниковым отложениям и отражают историю развития рельефа [Национальный атлас… 1990, 2009].

Рис. 1. Географическое положение бассейна оз. Байкал

Орографическое строение территории бассейна оз. Байкал весьма сложное. Минимальная абсолютная высота характерна для уреза оз. Байкал (460 м над ур. м), максимальная — для Хангайского нагорья (3 539 м над ур. м.). Характерной особенностью рельефа является наличие межгорных байкальских кайнозойских и забайкальских мезозойских впадин-грабенов, разделенных хребтами [Экологический атлас… 2015]. Горные системы включают Хангайское и Хэнтэйское нагорья, горы Прихубсугулья, Орхон-Селенгинское и Селенгинское среднегорье, горные системы Джидинского горного района, хребты Хамар-Дабан, Улан-Бургасы, Икат-ский, Баргузинский, Верхнеангарский, Северо-Муйский, Байкальский, Приморский, а также западное крыло Витимского плоскогорья. Впадины-грабены многочисленны: Байкальская, Хубсугульская, Баргузинская, Тугнуйская, Иволгинская, Оронгойская, Котокельская, Джидинская и др. [Национальный атлас… 1990].

Климат внутренних районов Северной Монголии, Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области резко континентальный, а климат побережья Байкала приближается к приморскому. Температура зимних месяцев на берегах южного Байкала в среднем на 5 оС выше, а в летние месяцы на столько же ниже, чем в центральных районах. Средняя многолетняя годовая температура воздуха почти на всей территории отрицательная. Средняя температура воздуха за январь по годам колеблется от –34 до –18 оС [Воропай, Бардаш, 2015]. Особенности горного рельефа оказывают значительное влияние на образование и распространение атмосферных осадков. Осадки распределяются крайне неравномерно. Наибольшее количество осадков выпадает на первичных к преобладающим воздушным потокам северо-западных и западных склонах — до 1400 мм. В степных районах западного побережья озера, в межгорных котловинах Забайкалья, а также в Монголии оно составляет 200–300 мм. На наветренных же склонах вторичных хребтов и во внутренних районах нагорий она заметно выше — 400–700 мм [Максютова, Бардаш, 2015]. Высота снежного покрова уменьшается с 50–80 см в Прибайкалье до 5–10 см на обширных равнинах Забайкалья и Монголии. На Хамар-Дабане мощность снега может достигать 1,9 м [Напрасников, Бардаш, 2015].

Современный растительный покров Байкальского региона представлен сообществами гольцового (высокогорного), таежного (бореального) и степного типов растительности [Национальный… 1990; Экологический атлас… 2015]. Таежная растительность занимает основные площади территории Байкальского региона, формируя горнотаежный высотный пояс и пояс подгольцовых редколесий. В зонах контакта таежной и островной степной растительности формируются лесостепные комплексы. Южные склоны гор и возвышенностей заняты, как правило, степными группировками, а северные и восточные склоны освоены лесными таежными и, частично, остепненными сообществами. Степная растительность занимает на юге бассейна Байкала и в северной Монголии значительные площади [Белов и др., 2015].

При составлении карты почвенно-экологического районирования бассейна озера Байкал масштаба 1: 5 000 000 использовались топографические, климатические, геоморфологические, ландшафтные карты [Букс и др., 1977; Национальный… 1990; Белов и др., 2015], карты по почвенному районированию [Кузьмин, 1993, 2004; Доржготов, Батхишиг, 2009], аэро- и космические снимки, опубликованные монографии и статьи [Доржготов, 2003; Кузьмин, 2004; Гынинова и др., 2012; Выркин, Белозерцева, 2013; Краснощеков, 2013; Убугунов и др., 2016 и др.], материалы полевых маршрутных исследований, проводившихся на этой территории [Убугунова и др., 1998; Выркин и др., 2013; Белозерцева и др., 2015, 2017; Убугунов и др., 2018 а, б и др.].

Основой для районирования явилась авторская почвенная карта, составленная нами в соавторстве с сотрудниками Института географии и геоэкологии Академии наук Монголии [Белозерцева и др., 2015]. Она выполнена по единой методике и классификации [Классификация… 2004], основные закономерности распределения почв отражены в 46 контурах, содержащих ассоциации почв горных территорий (26 контуров) и почв высоких равнин и межгорных понижений (20 контуров). В этих контурах выделены основные, сопутствующие и встречающиеся почвы.

В данной работе материалы по почвенно-экологическому районированию систематизированы по единой методике, карта создана в программе MapInfo. Провинции характеризуются едиными климатическими и биологическими условиями развития почв. При их выделении использовались показатели индекса сухости (К) по М. И. Будыко [1971], сумма температуры воздуха более 10° (∑t) и продуктивность растительности (Р) по материалам [Букс и др., 1977; Национальный… 1990, 2009; Сороковой, 2015]. Округа выделены по литолого-геоморфологическим факторам (породы, рельеф) и рассматриваются как территории с закономерной сменой некоторых комплексов почв, обусловленных региональными особенностями рельефа и почвообразующих пород.

Результаты и обсуждение

Н. Н. Розов и М. Н. Строганова [1979] на исследуемой территории выделяют две почвенно-климатические области: Евроазиатскую суббореальную степную черноземов и каштановых почв и Европейско-Сибирскую бореальную с таежнолесными, бурыми, дерново-палево-подзолистыми и подзолистыми почвами. Согласно почвенно-географическому районированию России и сопредельных государств [Добровольский, Урусевская, 2004] исследуемая территория относится к трем горным провинциям: Восточно-Саянской, Забайкальской и Северо-Прибайкальской. Согласно почвенному районированию Монголии [Доржготов, 2003; Доржготов, Батхишиг, 2009] для данной территории выделяют Хангайскую и Хангайско-Хэнтейскую зоны с Орхон-Туульской и Восточно-Монгольской провинциями.

Проведенные нами исследования показали, что внутриконтинентальные горные районы южных областей Северной Азии и северных районов Центральной Азии (в пределах бассейна Байкала) имеют более сложную дифференциацию почвенного покрова. Специфика почвообразования в этом районе связана с горным характером территории, неоднородными климатическими составляющими, функционированием почв в условиях взаимоисключающих факторов криодизации и аридизации. Направленность почвообразования существенно зависит и от состава почвообразующих пород и мерзлотного фактора. Большое влияние на степень неоднородности почв оказывают явления инверсии, миграции и интерференции, вертикальная поясность и экспозиционность склонов [Убугунов и др., 2018а].

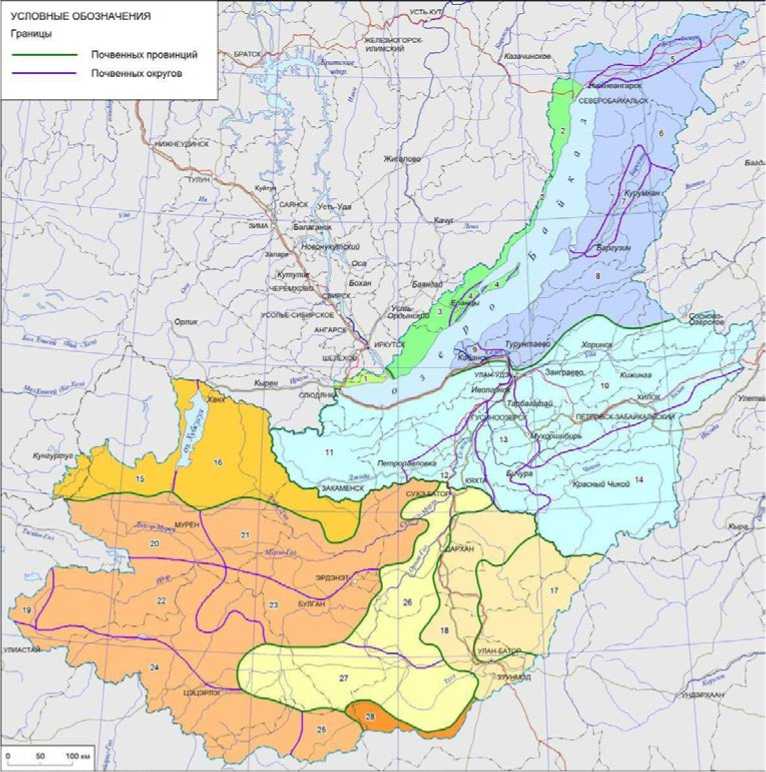

На основании учета геоморфологического и литологического строения территории, климатических особенностей (индекса сухости, суммы температур воздуха более 10°) и продуктивности растительности в бассейне Байкала нами выделено 9 почвенно-экологических провинций: I. Восточно-Саянская; II. Прибайкальская; III. Северо-Восточно-Байкальская; IV. Хамар-Дабанская; V. Хубсугульская; VI. Хэнтэй-ская; VII. Хангайская; VIII. Удинско-Орхон-Туульская и IX. Бурдская (табл.; рис. 2). Более дробное деление на округа этой территории позволило учесть региональные особенности рельефа (высоко-, средне- и низкогорья, котловинно-долинные округа, предгорные, долинный низовий дельт) и почвообразующих пород.

С западной стороны, от вершин водораздела до устья р. Ангары (1,23 тыс. км2), расположена Восточно-Саянская провинция (I) со среднегорным округом (1). Рельеф умеренно расчлененный. Почвообразующие породы в основном представлены гнейсами, кристаллосланцами, мигматитами, гранитами. Это влажные и умеренно увлажненные районы, обеспечивающие произрастание таежных темнохвойных лесов средней и высокой продуктивности (табл.). На этом участке формируются среднемощные суглинистые, кислые и слабокислые почвы с высокой емкостью поглощения, умеренно и малоувлажненные, длительно промерзающие и умеренно теплые, обеспечивающие произрастание лесов средней продуктивности. Значительные площади среднегорной провинции Юго-Западного Прибайкалья заняты подзолами, подзолистыми и дерново-подзолистыми почвами. Под темнохвойными лесами с преобладанием пихты в местах с мощным снеговым покровом, обеспечивающим слабое промерзание почв, формируются буроземы грубогумусовые.

Таблица

Характеристика почвенно-экологических провинций и округов бассейна Байкала

|

Провинция |

№ |

Округ |

№ |

Площадь, км2 |

Высота над ур.м. |

К * |

∑t более 100С* |

Р* |

|

ВосточноСаянская |

I |

среднегорный Юго-Западного Прибайкалья |

1 |

1237 |

700– 1100 |

1,5–2,0 |

1200– 1400 |

40–60 |

|

Прибайкальская |

II |

высоко- и среднегорный Байкальский |

2 |

4114 |

1000– 2588 |

>1,0 |

1000 |

20–40 |

|

средне- и низкогорный Приморский |

3 |

8564 |

600– 1658 |

1,5 |

1200 |

40–60 |

||

|

предгорный и низкогорный округ о. Ольхон и Приольхонья |

4 |

1119 |

456–700 |

2,5 |

1200– 1400 |

20–40 |

||

|

Северо-Восточно-Байкальская |

III |

котловинно-долинный Верхнеангарский |

5 |

4553 |

456–600 |

1,5–2,0 |

1400– 1600 |

40–60 |

|

высокогорный Баргузин-ско-Верхнеангарский |

6 |

36575 |

1500– 2841 |

0,5–1,0 |

600–800 |

20–40 |

||

|

котловинно-долинный Баргузинский |

7 |

4630 |

456–600 |

1,5–2,5 |

1600– 1800 |

20–40 |

||

|

среднегорный Улан-Бур-гасско-Икатский |

8 |

32363 |

1300– 2000 |

0,5–1,5 |

1400– 1600 |

40–60 |

||

|

долинный низовий р. Селенги |

9 |

2660 |

456–600 |

1,5–2,0 |

1400– 1600 |

40–60 |

||

|

Хамар-Дабанская |

IV |

высоко- и среднегорный Хамар-Дабанский |

10 |

36593 |

1300– 2758 |

0,5–1,0 |

1000– 1200 |

60–80 |

|

Хубсугуль-ская |

V |

высокогорный Юго-Западный Прихубсугуль-ский |

11 |

12446 |

1645– 3130 |

1,0–1,5 |

1000– 1400 |

20–60 |

|

высокогорный и котловинно-долинный Восточ-но-Прихубсугульский |

12 |

27223 |

1645– 2600 |

1,5–2,0 |

600–1500 |

20–60 |

||

|

Хэнтэй-ская |

VI |

высоко- и среднегорный Северо-Хэнтэйский |

13 |

22956 |

1651– 2799 |

<1,0 |

600–1500 |

20–60 |

|

низко- и среднегорно-до-линный Юго-Западный Хэнтэйский |

14 |

24481 |

1300– 1767 |

1–2 |

1500– 2000 |

20–60 |

||

|

среднегорный Верхнечи-койский округ |

15 |

38468 |

1300– 2050 |

0,5–1,5 |

1000– 1400 |

60–80 |

|

Хангай-ская |

VII |

высокогорный с высокими равнинами Тэлмэнский |

16 |

2548 |

2000– 2884 |

1–2 |

600–2000 |

20–60 |

|

среднегорно-долинный Дэлгэр-Муренский |

17 |

17671 |

1600– 2440 |

1,0–2,5 |

1500– 2000 |

40–60 |

||

|

среднегорный Селенгин-ский |

18 |

34900 |

1300– 2263 |

1,0–2,0 |

1500– 2000 |

40–60 |

||

|

высоко- и среднегорный Северо-Хангайский |

19 |

36372 |

1700– 3130 |

<1,0 |

600–1500 |

20–60 |

||

|

среднегорный с высокими равнинами Хануй-Ор-хонский |

20 |

20875 |

1300– 2139 |

1,0–2,0 |

1500– 2000 |

20–60 |

||

|

высокогорный подгорный с высокими равнинами Хангайский |

21 |

32500 |

2000– 3539 |

1,0–2,0 |

1000– 1500 |

20–60 |

||

|

низко- и среднегорный Восточно-Хангайский |

22 |

6366 |

1300– 2150 |

1,0–2,5 |

1500– 2000 |

40–60 |

||

|

Удинско-Орхон-Туульская |

VIII |

горно-долинный, высоко-равнинный Ор-хон-Шаамарский |

23 |

22880 |

750– 1500 |

1,5–3,0 |

2000– 2500 |

40–60 |

|

подгорно-долинный, межгорных понижений, низинный Туул-Дашин-чилэнский |

24 |

31993 |

1000– 1966 |

1,5–3,5 |

2000– 2500 |

40–60 |

||

|

среднегорно-долинный Удинско-Хилокский |

25 |

48573 |

750– 1554 |

1,0–1,5 |

1200– 1400 |

40–80 |

||

|

котловинный и низкогорный Джидинско-Чикой-ский |

26 |

8403 |

750– 1300 |

2,0–2,5 |

1600– 1800 |

20–40 |

||

|

низкогорно-долинный Чикойско-Хилокский |

27 |

12656 |

750– 1369 |

1,0–2,5 |

1400– 1800 |

20–60 |

||

|

Бурдская |

IX |

степной Бурдский |

28 |

4223 |

1300– 2180 |

3,0–4,0 |

2000– 2500 |

20–40 |

-

* – К – индекс сухости по [М. И. Будыко, 1971], сумма температуры воздуха более 100 (∑t); Р – продуктивность растительности (Р) по [Букс и др., 1977; Национальный… 1990; Экологический атлас… 2015]

Узкой полосой вдоль западного побережья Байкала (13,8 тыс. км2) протягивается Прибайкальская почвенно-экологическая провинция (II). В ее пределах расположены округа: высоко- и среднегорный Байкальский (2), средне- и низкогорный Приморский (3) и уникальный по своему своеобразию предгорный и низкогорный о. Ольхон, включая Приольхонье (4). Диапазон высот изменяется на этой территории от 456 до 2588 м над ур. м., спектр почвообразующих пород представлен гранитами рапакиви и породами преимущественно метаморфических комплексов. Для этой провинции характерны контрастные параметры тепло- и влагообеспеченности, различные типы растительности (табл.). Такая контрастность экологических условий формирования почв в Прибайкальской провинции связана с влиянием озера, горным рельефом и неоднородным литологическим строением. В этом районе формируются преимущественно среднемощные, суглинистые, слабокислые, нейтральные и слабощелочные, умеренно, очень сухие, периодически недостаточно и умеренно увлажненные, холодные длительно промерзающие, умеренно теплые среднего и невысокого естественного плодородия почвы.

Провинции: -1

___- VII

-

- II; - III; II - IV; - V;

- VI;

-

- VIII; ^H - IX. Округа: 1-28

Рис. 2. Почвенно-экологическое районирование бассейна оз. Байкал

В высоко- и среднегорном Байкальском округе разнообразие почв представлено торфяно-подбурами, подбурами и петроземами; в средне- и низкогорном Приморском округе — подбурами оподзоленными, дерново-подбурами, буроземами грубогумусными и дерново-подзолистыми почвами. Очень большое разнообразие почв отмечается в наиболее засушливом, более теплообеспеченном предгорном и низкогорном округе о. Ольхон и Приольхонья. Это самый аридный участок вокруг Байкала. Он находится в орографической тени Приморского и Байкальского хребтов. Именно здесь произрастают степные сообщества с высоким уровнем узколокального эндемизма и древними разновозрастными ксерофильными реликтами [Касьянова, 2016]. Уровень естественного плодородия почв средний и невысокий. В пределах этого округа формируются петроземы, карбопетроземы, каштановые, светлогумусовые, засоленные почвы.

В северо- и северо-восточной части бассейна Байкала расположена одна из самых крупных почвенно-экологических провинций бассейна Байкала — Северо-ВосточноБайкальская (III) , занимающая площадь в 80,78 тыс. км2. Она включает 5 почвенноэкологических округов: котловинно-долинный Верхнеангарский (5), высокогорный Баргузинско-Верхнеангарский (6), котловинно-долинный Баргузинский (7), среднегорный Улан-Бургасско-Икатский (8) и долинный низовий р. Селенги (9) (табл.). Для геоморфологического строения этой территории характерен аккумулятивный рельеф в речных долинах и денудационно-тектонический в среднегорье и высокогорье. Почвообразующие породы представлены в высокогорном и среднегорных районах гнейсами, гранитами, кристаллосланцами, мраморами и сланцами, а в котловиннодолинных — аллювиальными песками, глинами, галечниками. В пределах границ этой провинции встречаются влажные, умеренно и недостаточно увлажненные и сухие районы. Широко варьируют и показатели суммы активных температур: от очень и умеренно холодных до теплых почв. Территория занята преимущественно таежными, гольцовыми и подгольцовыми лиственничными растительными формациями и редколесьями. Для долин северной части провинции и долины р. Селенги характерна лугово-болотная растительность. Биопродуктивность растительности изменяется от невысокой до повышенной (табл.). В этой провинции формируются почвы от маломощных до относительно мощных преимущественно суглинистых кислых, нейтральных и слабощелочных, влажных, умеренно и недостаточно увлажненных, сухих, очень и умеренно холодных, теплых почв, обеспечивающих общую биомассу растительности от невысокой до повышенной.

Разнообразие почв высокогорного Баргузинско-Верхнеангарского округа представлено слаборазвитыми сильноскелетными литоземами, петроземами, карбо-литоземами перегнойными, незначительные площади заняты дерново-подзолами, подзолами, глееземами и подбурами типичными и грубогумусированными. Условия почвообразования в котловинно-долинном Баргузинском округе (7) из-за орографических преград Баргузинского и Икатского хребтов характеризуются высоким индексом сухости, высокой теплообеспеченностью (табл.). В пределах этого округа формируются почвы со степным типом почвообразования: каштановые, криоаридные, светло- и серогумусовые. На песчаных возвышенностях куйтунов встречаются сла-бозакрепленные пески с псаммоземами. В поймах рек формируются аллювиальные темногумусовые, перегнойно- и торфяные эутрофные почвы.

В среднегорном Улан-Бургасско-Икатском округе (8), несмотря на его более южное географическое положение по сравнению с другими округами провинции, значительно выше увлажненность и ниже теплообеспеченность. Преобладающи- ми типами почв являются подбуры, буроземы грубогумусовые, дерново-подзолы и подзолы. Разнообразие автоморфных почв в котловинно-долинном Верхнеангарском округе представлено только подзолистыми, а гидроморфных — торфяными эутрофными и различными типами аллювиальных почв. Долинный округ низовий р. Селенги имеет значительно большее разнообразие автоморфных почв: дерново-подзолы, дерново-подбуры и серые метаморфические. Типы гидроморфных почв аналогичны с вышерассмотренным округом.

На южной оконечности оз. Байкала на площади 36,59 тыс. км2 в пределах хребтов Хамар-Дабан и Малый Хамар-Дабан выделена Хамар-Дабанская провинция (IV) с высокогорно- и среднегорным Хамар-Дабанским округом (10). Эта территория сложена в основном древними кристаллическими породами архея и протерозоя (гнейсы, сланцы, известняки), изверженными (гранитоиды) и вулканическими породами (четвертичные базальты). В высокогорной зоне сохранились многочисленные следы четвертичного оледенения. Особенностью геоморфологического строения этой территории является расположение горных хребтов перпендикулярно потоку теплых воздушных масс. По Ангарскому створу происходит затягивание атмосферных масс и на северных отрогах хр. Хамар-Дабан (центральная часть) выпадает до 1400 мм осадков, при их достаточно высоком количестве в зимний период. В пределах этой провинции наблюдается избыточное увлажнение, сумма биологически активных температур включает умеренно холодные почвы с таежной темнохвойной растительностью повышенной продуктивности. На этом отрезке хребта имеются места концентрации (рефугиумы) сохранившихся неморальных реликтовых видов растений (Чепинога и др., 2017). Растительность Хамар-Дабана — горно-таежная и тундровая. Хамар-Дабанская почвенно-экологическая провинция представлена средне- и относительно мощными, преимущественно суглинистыми, кислыми, нейтральными и слабощелочными, недостаточно и временно избыточно увлажненными, теплыми и умеренно холодными почвами. В пределах этой провинции выделен высоко- и среднегорный Хамар-Дабанский округ (10). В горной тундре основу почвенного покрова составляют литоземы, карболитоземы перегнойные, в горно-таежной — подбуры, буроземы грубогумусовые, дерново-подзолы, подзолы, криоземы и серогумусовые почвы.

На западе Северной Монголии расположена (39,67 тыс. км2) Хубсугульская провинция (V) с высокогорным Юго-Западным Прихубсугульским (11) и высокогорным и котловинно-долинным Восточно-Прихубсугульским округами (12). Рельеф этой территории представлен разнообразными высокогорными формами, вулканическими лавовыми плато, аккумулятивными озерно-аллювиальными ровными поверхностями. Почвообразующими породами являются песчаники, алевролиты, доломиты, мраморы, сланцы, базальты, диабазы, габбро. Климат экстраконтинентальный (табл.). В столь суровых горных условиях произрастает гольцовая, горнотаежная лиственнично-темнохвойная, центральноазиатская сухостепная, котловинная горнолуговая растительность. В этой провинции распространены мало- и среднемощные, преимущественно супесчаные и песчаные, щебнистые, слабокислые, нейтральные, слабощелочные и щелочные, умеренно и малоувлажненные, холодные, длительно промерзающие невысокого естественного плодородия почвы.

Разнообразие почв высокогорного Юго-Западного Прихубсугульского округа представлено литоземами грубогумусовыми, литоземами перегнойно-темногумусовыми, дерново-подбурами, темногумусовыми, местами торфяными эутрофными и гумусово-гидрометаморфическими почвами. В почвенном покрове высокогорного и котловиннодолинного Восточно-Прихубсугульского округа преимущественно распространены литоземы грубогумусовые и темногумусовые, криоземы, дерново-подбуры, темногумусовые, местами каштановые, аллювиальные и торфяные эутрофные почвы.

Хэнтэйская провинция (VI) расположена на востоке Северной Монголии и в Забайкальском крае России на площади 85,91 тыс. км2 (табл.). В ее пределах выделены высоко- и среднегорный Северо-Хэнтэйский (13), низко- и среднегорно-долинный Юго-Западно-Хэнтэйский (14) и среднегорный Верхнечикойский (15) округа. Территория характеризуется сильно расчлененным рельефом. Почвообразующие породы представлены осадочно-вулканогенными образованиями, гранитами, гранодиоритами, гранит-порфирами, гранитоидами, габброидами, габбро-анортозитами и терригенными морскими отложениями. В растительном покрове преобладают Среднесибирские и Южносибирские темнохвойные леса. По долинам рек распространены светлохвойные формации, встречается лугово-степная и лугово-болотная растительность. Хэнтэйская провинция преимущественно среднемощных, супесчаных, щебнистых, слабокислых, нейтральных, слабощелочных и щелочных, умеренно и малоувлажненных, холодных, длительно промерзающих почв, обеспечивает произрастание растительности различной продуктивности.

Разнообразие почв высоко- и среднегорного Северо-Хэнтэйского округа представлено литоземами грубогумусовыми, торфяно-литоземами, петроземами, крио-земами, торфяно-криоземами, подбурами, дерново-подбурами, темногумусовыми, каштановыми и черноземами дисперсно-карбонатными. В почвенном покрове мало-увлажненного низко- и среднегорно-долинного Юго-Западного Хэнтэйского округа встречаются каштановые, каштановые гидрометаморфизованные, темногумусовые метаморфизованные, темногумусовые типичные, различные типы аллювиальных почв, местами торфяные эутрофные типы почв. На территории среднегорного Верхнечикойского округа формируются почвы лесного ряда: подбуры, дерново-подбуры, дерново-подзолы, подзолы, буроземы грубогумусовые, серогумусовые и аллювиальные почвы.

Центральную и юго-западную часть бассейна Байкала занимает самая крупная почвенная провинция в рассматриваемом регионе — Хангайская (VII) . Она занимает площадь в 151,23 тыс. км2 (28% от общей площади). В пределах этой провинции выделены 7 почвенно-экологических округов: высокогорный с высокими равнинами Тэлмэнский (16), среднегорно-долинный Дэлгэр-Муренский (17), среднегорный Селенгинский (18), высоко- и среднегорный Северо-Хангайский (19), среднегорный с высокими равнинами Хануй-Орхонский (20), высокогорный и подгорный с высокими равнинами Хангайский (21), низко- и среднегорный Восточно-Хангайский (22) (табл.).

Изученная территория имеет неоднородное геоморфолого-литологическое строение: от равнинного денудационного и аккумулятивного во внутренних впадинах и речных долинах до сильно расчлененного высокогорного. Породы представлены осадочно-вулканическими образованиями, терригенно-морскими отло- жениями, гнейсо-гранитами, гранитами, аплитами, пегматитами, габброидами, габбро-анортозитами, габбро-норитами, сланцами, песчаниками, алевролитами, известняками, конгломератами. Растительность также разнообразная: от лишайниковой тундровой и редколесий высокогорий, лесной до степей на выположенных участках и верхних частях склонов, остепненных лугов и ерниковых зарослей по долинам рек. В этой провинции распространены мало- и среднемощные, преимущественно супесчаные, щебнистые, слабокислые, нейтральные, слабощелочные и щелочные, умеренно, периодически недостаточно и малоувлажненные, относительно холодные, длительно промерзающие и теплые почвы от невысокого до среднего уровня естественного плодородия (табл.).

Разнообразие почв высокогорного Тэлмэнского округа представлено каштановыми, каштановыми гидрометаморфизованными, литоземами темногумусовыми с дерново-подбурами. В почвенном покрове среднегорно-долинного Дэлгэр-Муренского округа встречаются криоземы, дерново-подбуры, темногумусовые, черноземы дисперсно-карбонатные, каштановые, каштановые гидрометаморфизованные и аллювиальные почвы. На территории среднегорного Селенгинского округа формируются дерново-подбуры, темногумусовые, черноземы дисперсно-карбонатные, каштановые, каштановые гидрометаморфизованные, встречаются криоземы. Почвенный покров высоко- и среднегорного Северо-Хангайского округа с более суровыми условиями представлен литоземами перегнойно-темногумусовыми, криоземами, дерново-подбурами, темногумусовыми, черноземами дисперсно-карбонатными, каштановыми, торфяными эутрофными, гумусово-гидрометаморфическими и перегнойно-гидрометаморфическими засоленными почвами. В среднегорном с высокими равнинами Хануй-Орхонском округе с разнообразными климатическими условиями среди криоземов, торфяных эутрофных почв встречаются фрагментами дерново-подбуры, распространены темногумусовые метаморфизованные, черноземы дисперсно-карбонатные, каштановые, каштановые гидрометаморфизованные, гумусово-гидрометаморфические и перегнойно-гидрометаморфические засоленные почвы. В суровых и относительно теплых условиях высокогорного подгорного с высокими равнинами Хангайского округа встречаются литоземы грубогумусовые, литоземы перегнойно-темногумусовые, литоземы темногумусовые, криоземы, дерново-подбуры, черноземы дисперсно-карбонатные, каштановые, темногумусовые, местами каштановые гидрометаморфизованные, перегнойно-гидрометаморфические и торфяные эутрофные почвы. Почвенный покров низко- и среднегорного Восточно-Хангайского округа преимущественно представлен криоземами, перегнойно-гидрометаморфическими, торфяными эутрофными, каштановыми, каштановыми гидрометаморфизованными почвами.

В южной Бурятии и западной части восточного Забайкалья на территории России и центральных территориях Северной Монголии расположена Удинско-Орхон-Туульская провинция (VIII) . Она занимает обширную площадь, равную 124,51 тыс. км2. В пределах провинции выделено 5 почвенно-экологических округов: горно-долинный, высоко-равнинный Орхон-Шаамарский (23), подгорно-долинный, межгорных понижений, низинный Туул-Дашинчилэнский (24), среднегорно-долинный Удинско-Хилокский (25), котловинный и низкогорный Джидинско-Чикойский (26)

и котловинный и низкогорный Чикойско-Хилокский (27) (табл.). Рельеф территории характеризуется невысокими горами и полого-увалисто-межгорными равнинами с древними эоловыми формами рельефа в долинах рек. Аллювиальные равнины и террасы достаточно сформированы в долинах крупных рек, лучше выражены в предгорных и межгорных понижениях, нежели на собственно горных отрезках долин. По бокам речных долин в расширенных участках, мелких второстепенных долинах и межгорных впадинах часто выражены конуса выноса, которые иногда образуют полосу пролювиального шлейфа. Основной особенностью геологического строения является широкое развитие палеозойских магматических и метаморфических пород, встречаются рыхлые песчаные отложения. Леса являются доминирующим типом растительности. Они произрастают на горных системах и на боровых террасах междуречья Селенги и Орхона. Южные макросклоны занимают сосновые остепнен-ные, а северные — березовые, лиственнично-березовые, березово-лиственничные леса. В нижнетранзитных частях северных наветренных склонов и на седловинах отрогов встречаются формации осинников, по днищам ложбин стока, коренным высоким берегам рек — ильмовники. Степной пояс подразделяется на луговостепной и разнотравностепной подпояса. Луга (настоящие, остепненные, болотные) приурочены к депрессиям рельефа, занимают большие площади в долинах рек Селенга и Орхон и их притоков. На слабозасоленных почвах произрастают чиевые и ирисовые сообщества.

В Орхон-Туульской провинции распространены средне- и относительно мощные, преимущественно супесчаные и песчаные, нейтральные, слабощелочные и щелочные, периодически недостаточно увлажненные, теплые, умеренно холодные и умеренно длительно промерзающие почвы, обеспечивающие произрастание растительности различной продуктивности. В горно-долинном, высоко-равнинном Орхон-Шаамарском округе (23) разнообразие почв представлено серо- и светлогумусовыми и различными подтипами каштановых почв. На песчаных массивах получают развитие псаммозе-мы, в поймах рек Орхона, Селенги, Еро — комплекс аллювиальных и засоленных почв. Понижения заняты торфяными эутрофными и каштановыми гидрометамор-физированными почвами. В более сухих и теплых условиях подгорно-долинного, межгорных понижений и низинном Туул-Дашинчилэнский округе (24) в почвенном покрове преобладают каштановые гидрометаморфизованные, каштановые, темногумусовые, гумусово-гидрометаморфические и перегнойно-гидрометаморфические засоленные, комплекс аллювиальных и засоленных почв, контуры с перевеянными песками, а в межгорных понижениях встречаются торфяные эутрофные почвы. В пределах среднегорно-долинного Удинско-Хилокского округа (25) под кедровопихтовыми, пихтово-кедровыми, лиственничными, лиственнично-сосновыми лесами формируются дерново-подбуры, подбуры, буроземы грубогумусовые. К степям приурочены серогумусовые, светлогумусовые, черноземы, черноземовидные, черноземы квазиглеевые, каштановые, комплекс аллювиальных и засоленных почв. В котловинном и низкогорном Джидинско-Чикойском округе (26) основу почвенного покрова составляют каштановые, черноземы, светлогумусовые, комплекс аллювиальных и засоленных почв. Для почвенно-экологического низкогорно-долинного Чикойско-Хилокского округа (27) характерны почвы с выраженными лесными почвообразовательными процессами (дерново-подбуры, дерново-подзолы, подзолы), для контактной лесостепной зоны серогумусовые, серые метаморфические, светлогумусовые, каштановые, черноземы, комплекс аллювиальных и засоленных почв.

Бурдская степная провинция (IX) расположена на юго-востоке бассейна Байкала. Ее площадь незначительная и составляет лишь 4,22 тыс. км2. Рельеф равнинный и умеренно расчлененный. Распространены терригенные, вулканно-терригенные осадки, базальты, андезито-базальты, андезиты, трахибазальты. Растительность в основном представлена разнотравно-ковыльными и злаково-ковыльными, караганово-вострецово-ковыльными степями. Это область распространения мало- и среднемощных, песчаных и супесчаных, нейтральных, слабощелочных и щелочных, периодически и недостаточно увлажненных, умеренно холодных и длительно промерзающих, низкого и среднего естественного плодородия почв. В пределах этой провинции выделен подгорный, подгорно-долинный, межгорных понижений Бурдский округ (28) темногумусовых почв, каштановых, черноземов дисперсно-карбонатных, местами перевеянных песков (табл.).

Приведенное деление на провинции и округа подтверждает многообразие природной среды. Протяженность округов с юго-запада на северо-восток параллельно Байкальской рифтовой зоне отражает важную роль литолого-геоморфологического фактора в дифференциации почвенного покрова, как и других компонентов ландшафта в целом. На слабовыраженную широтную (горизонтальную) зональность почв накладывается вертикальная (горная) зональность, которая имеет большее влияние на почвы Байкальского региона. Структура почвенного покрова осложняется разнообразными почвообразующими породами. Почвы Байкальского региона не схожи с почвами, расположенными на той же широте равнинной европейской территории России. Зональные почвы данной территории специфичные, имеют более укороченный профиль из-за малого периода и более холодных условий их формирования.

Очень большое влияние на формирование почв оказывает крупнейшее озеро планеты — Байкал. Оно формирует своеобразный мягкий «байкальский» лимноклимат. В пределах Прибайкальской, Северо-Восточно-Байкальской и Хамар-Дабанской провинций очень ярко проявляется это влияние. Специфика экологических факторов обусловливает особенности формирования почв различного генезиса, прежде всего бурых грубогумусных почв, «пришельцев» из более теплых местообитаний.

Около 32% от площади бассейна находится в пределах Байкальской рифтовой зоны. На Евразийском континенте это единственный внутриконтинентальный рифт, для которого характерна крайне высокая динамичность условий почвообразования. Исследования по изучению почв, формирующихся в области современных тектонических разломов, в которых отмечается сочетание экзогенных (горные породы, климат, рельеф, растительность) и эндогенных (вулканизм, неотектоника, землетрясения, геохимическая концентрация веществ, подземные газы и напорные глубинные минерализованные воды) факторов в регионе, только начаты. Влияние рифтогенеза проявляется непосредственно в пределах пяти почвенно-экологических провинций: Восточно-Саянской, Прибайкальской, Северо-Восточно-Байкальской, Хамар-Дабанской, Хубсугульской.

Для всей территории бассейна Байкала выявлены общие и региональные особенности формирования почв в высокогорном, среднегорном, низкогорном, долинном, котловинном округах. В высокогорных округах (1 500–3 539 м над ур. м., 84 075 км2) распространена ассоциация литоземов и петроземов. Однотипность почвообразования в экстраконтинентальных условиях на обширной территории бассейна Байкала проявляется в слабом развитии метаморфических процессов. Почвенный покров северной и южной частей изучаемой территории различается по разнообразию. В почвенном покрове Хангайской провинции, наряду с литоземами и петроземами, формируются криоземы и дерново-подбуры. На степных «островах» встречаются почвы черноземного облика: темногумусовые, иногда на крутых участках склонов южной экспозиции — каштановые.

В высокогорно- среднегорных округах (23% от водосборной площади оз. Байкал) формируются полнопрофильные почвы альфегумусового отдела: подбуры, торфяно-подбуры, дерново-подбуры, подзолы, дерново-подзолы. В Хамар-Дабанском округе значительные площади заняты буроземами грубогумусными. На их формирование оказывает существенное влияние мягкий байкальский лимноклимат. В Прихуб-сугулье, Хэнтэе и Хангае увеличивается разнообразие почв. Для этих районов характернаширокая амплитуда как по индексу сухости, так и сумме биологически температур выше 10 °С. Сложность почвенного покрова высокогорных ландшафтов обусловлена и чередованием по элементам рельефа субгумидных и субаридных условий на фоне континентальности климата. Это разнообразие экологических условий способствует развитию различных типов почв. В южной части бассейна озера Байкал существенную корректировку на формирование почв оказывает реликтовая мерзлота. Под псевдотаежными лиственничными лесами в Хангае развиваются темногумусовые почвы. Под островными лесами на южной границе своего распространения и высокогорными лугами в Хэнтэе также формируются темногумусовые и перегнойно-темногумусовые почвы.

Среднегорные почвенно-экологические округа (223 498 км2, 43% общей площади) характеризуются неоднородной направленностью почвенных процессов. Это связано с различным сочетанием факторов почвообразования и «корректирующим» влиянием акватории Байкала, реликтовой мерзлотой (Хангай, Хэнтэй), экспозиционностью склонов, широтой местности.

В низкогорных округах распространены преимущественно горная лесостепь и степь. В результате перераспределения тепла и влаги формируется исключительно пестрая картина мезо- и микроклиматов. Географические закономерности формирования почвенного покрова чрезвычайно сложны из-за комплексного воздействия высотно-вертикальной поясности и широтной зональности. В переходной контактной лесостепной зоне отмечается наиболее резкое влияние экспозиции склонов. Специфической особенностью функционирования лесостепи как природного образования в регионе является гумидность вегетационного периода. В этом поясе выражены также и различные типы мерзлоты (сплошной, прерывистой, островной). Здесь отчетливо проявляется разделение на мерзлотные (криоземы, серые метаморфические) и холодные (черноземы, каштановые) почвы. В межгорных понижениях происходит смена дерново-серых почв каштановыми и криоаридными.

Степная зона выражена в предгорьях Хангая, Хэнтэя, Прибайкальских хребтов, в бассейне р. Орхон, на острове Ольхон, на предгорно-наклонных равнинах Баргузинского и Икатского хребтов, в нижней части склонов теневых экспозиций Селенгинского среднегорья и примыкающим к ним днищам котловин. Эта зона не образует фоновых контуров. Наиболее распространены каштановые почвы и черноземы. Черноземы занимают почти в 3 раза меньшие площади, чем каштановые почвы. Они имеют отличительные региональные черты от классического типа черноземов. Этот тип почв несет признаки криоаридности и палевости.

Каштановые почвы располагаются в южной части среднегорья на пенепленизи-рованных поверхностях древних хребтов и террас рек Тугнуй, Хилок, Чикой, Джида, Селенга, Орхон, Хануйн-Гол, Шарын-Гол и др. В южной части Орхон-Селенгинского среднегорья формируются равнинные каштановые почвы (1 000–1 250 м). Помимо основного ареала в южной части среднегорья каштановые почвы встречаются в дождевой тени хребта Улан-Бургасы, распространены в Приольхонье и на о. Ольхон. Каштановые почвы бассейна Байкала имеют достаточно много отличий от классических равнинных европейских каштановых почв. Это связано с тем, что они формируются не на суглинистых породах, а на легких по гранулометрическому составу песчаных или супесчаных отложениях. Сочетание низкой емкости катионного обмена и низкой степени выветривания пород в условиях континентального климата обусловливает формирование короткопрофильных, часто сильноскелетных, малогумусных почв с отсутствием важного диагностического структурно-метаморфического горизонта. Именно эти особенности определяют другую стратегию их использования в сельскохозяйственном обороте. Целинная эпопея — «печальный памятник» недоучета провинциальной специфики степных почв региона. Их распашка и нерациональное использование привели к безвозвратной потере почвенного плодородия.

Долинные округа (Верхне-Ангарский, Баргузинский, низовий р. Селенга) охватывают провинции, расположенные в прибайкальской зоне. Разнообразие почвенного покрова представлено преимущественно торфяными эутрофными и комплексом аллювиальных почв. Наибольшее разнообразие почв отмечается в низовьях реки Селенги. На разновозрастных и разновысотных элементах рельефа (современная дельта и пойма, террасы и эоловые бугры плиоцен-плейстоценового возраста, Калтуский тектонический прогиб) формируется 13 типов почв, при этом генезис почв дельты Селенги имеет существенные отличия от почв приморских дельт [Гы-нинова и др., 2012]. В Баргузинском котловинно-долинном округе в поймах рек повсеместное развитие получают темногумусовые почвы, а при близкозалегающей мерзлоте — перегнойно- и торфяно-глеевые почвы, на приозерских понижениях и на месте высохших озер — солончаки и засоленные подтипы аллювиальных почв [Убугунов и др., 2016].

Заключение

Приведенные в статье материалы по почвенно-экологическому районированию внутриконтинентальной горной территории Северной Азии в пределах бассейна оз. Байкала представляют собой первый опыт районирования горных стран. Этот подход показал, что почвенный покров выступает своеобразным интегрированным информационным носителем, на котором отражаются экзогенные факторы почво- образования: климат, рельеф, горные породы, биота. Существенную корректировку в неоднородность почвенного покрова изученной территории вносит горный рельеф: вертикальная поясность, инверсия, миграция и интерференция зон, экспозиционность склонов. Достаточно четко проявилась по комплексу факторов роль озера Байкал в формировании почвенного покрова. Впервые на этой территории выделены пять провинций, на разнообразие почв которых оказывает существенное влияние озеро. В Хамар-Дабанской провинции, в средне- низкогорном округе Прибайкальской и в пределах среднегорного Улан-Бургасско-Икатском округа Северо-ВосточноБайкальской провинции благодаря отепляющему эффекту озера формируются нетипичные для Восточной Сибири и Северной Монголии буроземы. В этих почвах выражены структурно-метаморфические процессы, характерные для более теплых континентальных территорий. С другой стороны, в котловинно-долинном Баргузинском и предгорном и низкогорном округе острова Ольхон и Приольхонья встречаются каштановые, криоаридные, светлогумусовые, засоленные почвы, основной ареал которых находится на сотни километров южнее. В почвенных профилях этих почв отражается сочетание аридной и мерзлотной составляющих. Аридность проявляется в светлогумусовых аккумуляциях органического вещества. Длительное промерзание почв затормаживает процессы выветривания и почвообразования, в результате формируются короткопрофильные почвы преимущественно легкого гранулометрического состава.

При однотипности климатических параметров, продуктивности растительности и даже высотного градиента корректировку в разнообразие почв вносит широтная зональность. Это наиболее четко проявляется в очень протяженной с севера на юг Удинско-Орхон-Тульской провинции. На севере в пределах среднегорно-долинного Удинско-Хилокского округа оно представлено типами почв лесного генезиса, тогда как на южных границах этой провинции (подгорно-долинный, межгорных понижений, низинный Туул-Дашинчилэнском округ), даже несмотря на достаточно высокий гипсометрический уровень (1 000–1 966 м над ур. м.), — степного.

Приведенное деление на провинции и округа подтверждает многообразие природной среды. Протяженность округов с юго-запада на северо-восток параллельно Байкальской рифтовой зоне отражает важную роль литолого-геоморфологического фактора в дифференциации почвенного покрова, как и других компонентов ландшафта в целом. На слабовыраженную широтную (горизонтальную) зональность почв накладывается вертикальная (горная) поясность, которая оказывает большое влияние на формирование почв исследованной территории. Структура почвенного покрова осложняется разнообразными почвообразующими породами. Почвы водосборной территории оз. Байкал не схожи с почвами, расположенными на той же широте равнинной европейской территории России. Зональные почвы данной территории имеют более укороченный упрощенный профиль из-за короткого вегетационного периода и более холодных условий их формирования, а также слабую развитость метаморфических процессов.

Представленная информация является основой при рассмотрении эволюционных и генетических особенностей формирования почв и ландшафтов внутриконтинен-тальных районов Северной Азии.

Работа выполнена при финансовой поддержке проектов НИР № ААА-А-52А17–117011810038–7, № АААА-А17–117041910169–4, грантов РФФИ № 18– 45–03003, 19–55–44020 Монг_т.

Список литературы Районирование почв бассейна озера Байкал: экологический подход

- Белов А. В., Соколова Л. П., Лопаткин Д. А., Тувшинтогтох И. Растительность [Электронный ресурс] // Экологический атлас бассейна озера Байкал. Иркутск: ИГ СО РАН, 2015. С. 34. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_23952047_23698251.pdf (дата обращения: 16.01.2018)

- Белозерцева И. А., Убугунов Л. Л., Бадмаев Н. Б., Убугунов В. Л., Доржготов Д., Батхишиг О., Убугунова В. И., Гынинова А. Б., Балсанова Л. Д., Гончиков Б. Н., Цыбикдоржиев Ц.- Д. Ц., Сороковой А. А. «Почвы бассейна озера Байкал: карта». Масштаб 1:2 500 000. [Электронный ресурс]. Иркутск: ИГ СО РАН, 2015. URL: https://elibrary.ru/download/ elibrary_24268326_86682870.jpg (дата обращения: 16.01.2018)

- Белозерцева И. А., Убугунов Л. Л., Сороковой А. А., Убугунов В. Л., Доржготов Д., Убугунова В. И., Гынинова А. Б., Батхишиг О., Бадмаев Н. Б., Балсанова Л. Д., Гончиков Б. Н., Цыбикдоржиев Ц.-Д.Ц. Почвы: Карта № 57 [Электронный ресурс] // Экологический атлас Байкальского региона / редкол.: В. М. Плюснин (пред.), А. Р. Батуев [и др.]; Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН; Институт динамики систем и теории управления им. В. М. Матросова СО РАН, Иркутск. 2017. URL: http://atlas.isc.irk.ru (дата обращения: 12.04.2018)

- Будыко М. И. Климат и жизнь. Л.: Гидрометеоиздат, 1971. 470 с.

- Букс И. И., Байбородин В. Н., Тимирбаева Л. С. Корреляционная эколого-фитоценотическая карта. Карты природы, населения и хозяйства Азиатской России. Масштаб 1:7500000. Иркутск: Институт географии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР. 1977.