Районирование территорий, сложенных слабыми грунтами, для строительства линейных сооружений

Автор: Айзель Я.В., Димухаметов Д.М.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение

Статья в выпуске: 4 (21), 2013 года.

Бесплатный доступ

На основании выполненных изысканий проведено районирование территории развития слабых грунтов, рассчитаны характеристики осадок и времени консолидации, разработаны рекомендации по инженерной подготовке.

Торф, время консолидации, конечная осадка, районирование

Короткий адрес: https://sciup.org/147200884

IDR: 147200884 | УДК: 624.152.612

Текст научной статьи Районирование территорий, сложенных слабыми грунтами, для строительства линейных сооружений

В настоящее время ведется активное строительство объектов как в Пермском регионе, так и в Западной и Восточной Сибири, где широко распространены слабые грунты. Кроме того, при расширении городов практически нет возможности выбрать пригодную для строительства территорию, в связи с чем возникает необходимость улучшить строительные свойства участков с развитием слабых грунтов.

Специфические свойства территорий, занятых слабыми грунтами, вынуждают проводить их техническую мелиорацию, чтобы создавать условия для строительно-монтажных работ, прокладки дорог, инженерных коммуникаций, возведения зданий и сооружений на заболоченных землях.

К слабым грунтам относится торф. Это органический грунт, представляющий собой волокнистый материал, который образовался в результате разложения под водой отмерших растений и отличается очень большой сжимаемостью. Для торфа в его естественном состоянии характерна высокая влажность - 86-95 %. Нередко его линзы встречаются в аллювиальных грунтах, и тогда на этих участках могут возникнуть неравномерные осадки, которые приводят к разрушению сооружений (рис. 1) [1].

Рис. 1. Провал автодорожной насыпи на Зыряновском нефтяном месторождении

Из методов подготовки районов распространения слабых грунтов применяются: пред построечное осушение торфяных

грунтов, предварительное уплотнение, замена слабых торфяных грунтов и полное удаление торфа, физико-химические методы технической мелиорации торфяных отложений, а также комбинация перечисленных методов. Применение того или иного метода инженерной подготовки заторфованных территорий под застройку должно быть в каждом конкретном случае научно обоснованным и практически проверенным. Без учета характера застройки, темпов и очередности строительства, характеристики физикомеханических свойств торфяной залежи, ее вида любой метод может оказаться малоэффективным и экономически невыгодным [3]. Поэтому для выбора оптимального метода подготовки территорий следует проводить инженерно-геологическое районирование.

В 2010 г. ООО НИППППД «Недра» проводились инженерные изыскания по объекту «Строительство и обустройство поисково-разведочных скважин Зырянской структуры» для проектирования буровой площадки, пункта налива, трасс автодорог, нефтегазосборного коллектора и ВЛ 6 кВ.

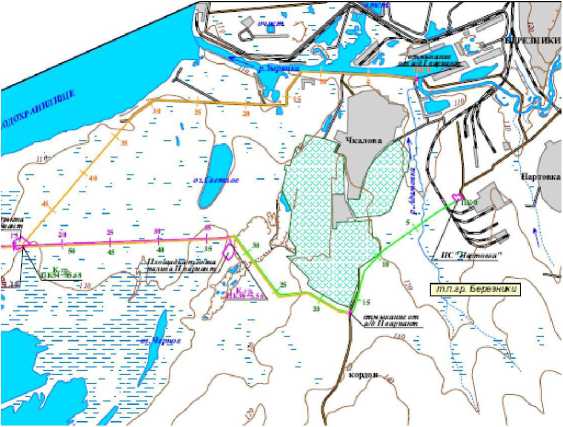

Участок исследований расположен в прибрежной заболоченной и залесенной части территории, подчиненной г. Березники. В геоморфологическом отношении представляет собой пологую заболоченную равнину в левобережной части Камского водохранилища (рис. 2).

Рис.2. Ситуационный план участка изысканий

Геологическое строение территории характеризуется развитием четвертичных отложений, представленных аллювиальными биогенными и аллювиальными отложениями.

Техногенные отложения (ЮдД Представлены слежавшимся насыпным грунтом, состоящим из супеси дресвяной, местами суглинком дресвяным, мощностью 1,0-1,8 м.

Биогенные отложения (аЬОД). Представлены илом супесчаным мощностью 0,4-0,7 м и торфом дресвяно-травяным, сильноразложившимся и нормально зольным, насыщенным водой, мощностью 0,2-6,3 м.

Аллювиальные отложения (аОД). Представлены глиной мягкопластичной мощностью 0,3-4,0 м; песком средней крупности мощностью 0,8-9,7 м; песком мелким средней плотности, вскрьггой мощностью 0,59,3 м; суглинком мягкопластичным вскрытой мощностью 0,5-1,9 м.

Основным осложняющим фактором для проектирования линейных и площадных сооружений является наличие толщи слабых органических и органоминеральных грунтов, мощность которых достига- ет 6,3 м. В связи с этим для оценки условий проектирования и выбора методов подготовки территории для строительства автодорог было проведено крупномас штабное районирование территории. Показатели физико-механических свойств торфов приведены в табл. 1.

Ил супесчаный щ^ торф

|

Аллювиальные отложения |

|||

|

7/г |

Суглинок мягкопластичный |

Глина мягкопластичная |

|

|

Песок средней крупности |

Ж: |

Песок мелкий |

|

Рис. 3. Геолого-литологический разрез участка изысканных трасс

Таблица 1. Показатели физико-механических свойств торфов

|

Характеристика грунта |

Количество определений |

Интервал значений |

Нормативное значение |

|

Природная влажность, д.ед. |

33 |

3,254-5,776 |

4,305 |

|

Плотность, г/см’ |

31 |

0,92-1,31 |

1,04 |

|

Плотность частиц грунта, г/см ’ |

31 |

1,10-1,66 |

1,25 |

|

Плотность сухого грунта, г/см ’ |

31 |

0,14-0,26 |

0,20 |

|

Пористость, % |

31 |

79,78-89,00 |

84,05 |

|

Коэффициент пористости |

31 |

3,946-8,091 |

5,393 |

|

Коэффициент водонасыщения, Д. ед. |

31 |

0,884-1,00 |

0,979 |

|

Относительное содержание органических веществ, д.ед. |

33 |

0,52-0,93 |

0,82 |

|

Зольность, % |

25 8 |

6-18 21-36 |

11 |

|

Степень разложения, % |

7 26 |

30-44 48-80 |

57 |

|

Удельное сцепление, кПа |

115 |

11-37 |

26 |

|

Модуль деформации, МПа |

30 |

0,09-0,38 |

0,15 |

Первоначальная оценка устойчивости основания предусматривает проверку прочности в наиболее опасной по напряженным состояниям точке основания [11].

Коэффициент безопасности зависит от сцепления, угла внутреннего трения грунта, расчетной высоты насыпи и ее конечной осадки. В зависимости от полученных значений определяются тип основания и необходимость дополнительных мероприятий для обеспечения его устойчивости основания.

Следующим этапом исследований является инженерно-геологическое районирование, под которым понимается разделение исследуемой территории на соподчиненные таксономические элементы, характеризуемые внутренней общностью и внешними различиями инженерно-геологических условий [8].

Районирование необходимо начинать с постановки задачи, поскольку от этого зависит выбор классификационного показателя Кр и его граничных значений, а также выбор модели районирования. Построение концептуальной модели «геологическая среда - сооружение» включает набор геологических признаков, оказывающих существенное влияние на устойчивость рассматриваемого сооружения. С учетом специфик решаемых задач и набором исходных данных выбрана методика, основанная на балльной (экспертной) оценке классификационного признака.

Анализ концептуальной системы «торфяное основание - сооружение» показывает, что выбор оптимального метода подготовки основания во многом определяется мощностью торфа. Именно этот критерий можно рассматривать как основной для районирования территорий. В качестве дополнительного критерия использована длительность (время) его консолидации при возведении насыпи. Следует отметить, что данный критерий, во многом связанный с мощностью торфов, отражает сроки подготовки и строительства сооружений, позволяет разработать мероприятия по их сокращению и ком-плексированию.

Согласно М.П. Лысенко [4], осадка торфа зависит от таких факторов, как мощность торфа, его состав, влажность, консистенция, степень разложения. Она зависит также от свойств грунтов дна болота, величины и длительности нагрузки.

Расчет конечной осадки толщи слабых грунтов в зависимости от их мощности и толщины пригрузочного слоя произведен с учетом дополнительного давления от транспорта и без него. Значения осадок могут колебаться от 0,1 до 0,2 м при мощности слабого слоя соответственно 0,5 м и насыпи от 1,5-3,5 до 0,2 м при мощности насыпи 3,5-5,0 м и до 1,5-2,6 м при мощности слабой толщи 5,0-7,0 м и соответствующей мощности насыпи.

Время для степени консолидации 90 и 99 % и мощностей сжимаемой толщи 0,56,0 м рассчитано с шагом в 0,5 м. По результатам расчетов видно, что в течение 6 месяцев осадки толщи торфяных грунтов под намывной толщей песчаных грунтов стабилизируются. Длительной консолидации подвержены только участки с мощностью торфов 1,5 м и более.

По данным расчетов на исследуемой территории прогнозируемое время уплотнения слабого основания различно для разных мощностей. Так, для участков со слоем торфа в 0,5 м время для консолидации 90 % составляет всего 1 месяц, а для участков с мощностью торфа в 6,5 м -108 месяцев (9 лет).

После выбора критериев районирования каждому из них присвоены весовые коэффициенты (в баллах) в зависимости от степени влияния на устойчивость сооружения. При установлении значимости и очередности признаков в случае использования многоступенчатых схем районирования на первых ступенях предпочтение всегда следует отдавать тем признакам, которые коррелируют с наибольшим числом отдельных компонентов инженерно-геологических условий, изменение которых особенно резко сказывается на всей обстановке.

Граничные значения классификационных показателей рассчитываются с учетом качественного изменения объектов исследований, минимальных и максимальных значений на исследуемом участке.

После проведения количественной оценки и ранжирования ведущих геологических признаков рассчитан интегральный классификационный показатель Кр, для которого определены граничные значения и выделяются таксоны, а затем составлена модель инженерно-геологического районирования. На основании данной оценки всем признакам были присвоены весовые коэффициенты в баллах (табл. 2).

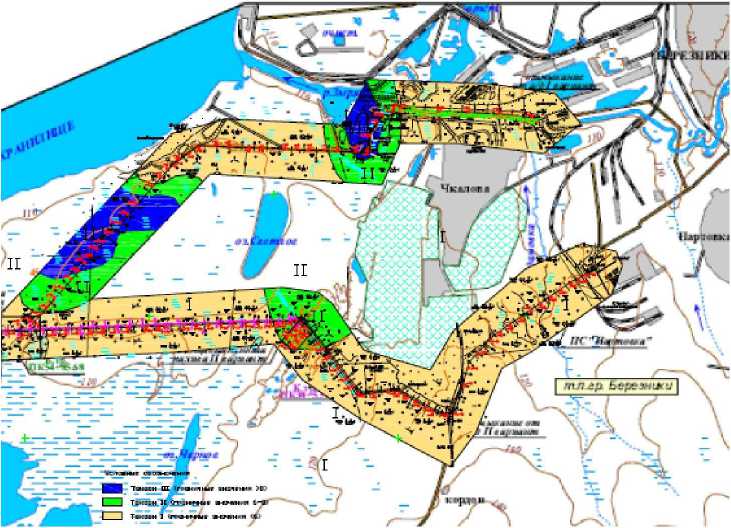

Итогом исследований является схема районирования территории проектируемых сооружений с описанием таксонов и реко- мендациями по инженерной подготовке с меня их консолидации и ряда дополни-учетом мощности торфов, степени и вре- тельных расчетных показателей (рис. 4).

Таблица 2. Модель инженерно-геологического районирования

|

Признак |

Балльная оценка компонентов признака |

||||

|

Наименование |

Индекс |

Ранг |

1 |

2 |

|

|

Время консолидации, месяц |

А |

1 |

Время консолидации, месяц |

||

|

быстрая |

средней длительности |

длительная |

|||

|

<23 |

23-64 |

>64 |

|||

|

Мощность слабого слоя, м |

Б |

2 |

Мощность, м |

||

|

небольшая |

средняя |

большая |

|||

|

<3 |

3-5 |

>5 |

|||

Схема районирования территории

Рис. 4. Схема районирования территории

На участке исследований выделены 3 таксономические единицы и проведено их описание.

Таксон I. Характерные граничные условия менее 6 баллов. На этих участках мощность слабого, сильно сжимаемого грунта изменяется в пределах 0,4-2,9 м. Средняя мощность торфа на участке -1,7 м. Средняя осадка составляет 0,5 м. Необходимое время для консолидации грунта - в среднем 8,5 месяцев, а требуемая средняя мощность намывного слоя -3,2 м. Для данного таксона рекомендуется такой способ подготовки территории, как полное удаление торфа и замена его минеральным грунтом.

Таксон II. Характерные граничные условия 6-8 баллов. На этих участках мощность торфа в пределах 3-4,9 м. Средняя мощность торфа на участке -3,9 м. Средняя осадка составляет 1,3 м. Длительность консолидации торфа составляет в среднем 39 месяцев, а требуемая мощность намывного слоя - 4,4 м. На таких участках оптимальным методом подготовки территории будет пригруже- ние торфа насыпью с устройством дренажной системы в целях сокращения длительности его уплотнения или частичная выторфовка.

Таксон III. Характерные граничные условия более 8 баллов. На этих участках мощность слабого сильно сжимаемого грунта 5-6,8 м. Средняя мощность торфа на участке - 5,5 м. Средняя осадка составляет 2 м. Необходимое время для консолидации грунта - в среднем 76 месяцев, а требуемая мощность намывного слоя -5,3 м. Подготовка таких участков для строительства заключается в пригрузке торфа большой мощностью намывного слоя. Чтобы сократить время консолидации торфа, необходимо использовать комбинацию известных методов - при-гружение насыпью с устройством дренажной системы, частичное выторфовывание верхнего слоя слабого грунта и при-гружение оставшейся его толщи насыпью до планировочных отметок с учетом прогнозируемых осадок.

Список литературы Районирование территорий, сложенных слабыми грунтами, для строительства линейных сооружений

- Гольдштейн М.Н. Механические свойства грунтов. М.: Стройиздат, 1971. 368 с.

- Далматов Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты (включая специальный курс инженерной геологии). 2-е изд. Л.: Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1988. 415 с.

- Димухаметов М.Ш., Димухаметов Д.М. Методика инженерно-геологической оценки слабых грунтов. Пермь, 2010. 145 с.

- Лысенко М.П. Состав и физико-механические свойства грунтов. 2-е изд. М.: Недра, 1980. 272 с.

- Морарескул H.H. Основания и фундаменты в торфяных грунтах. Л.: Стройиздат, 1979. 80 с.

- Пособие по проектированию земляного полотна автомобильных дорог на слабых грунтах (к СНиП 2.05.02-85). М.: ФГУП «Информавтодор», 2004.

- Пушкарева М.В., Середин В.В., Лейбович Л.О., Чиркова А.А., Бахарев А.О. Корректировка границ зон санитарной охраны (ЗСО) питьевого водозабора//Здоровье населения и среда обитания. 2011. № 8. С. 10-12.

- Середин В.В., Галкин В.И., Пушкарева М.В., Лейбович Л.О., Сметанин С.Н. Вероятностно-статистическая оценка инженерно-геологических условий для специального районирования//Инженерная геология. 2011. № 4. 64 с.

- Середин В.В., Галкин В.И., Растегаев А.В., Лейбович Л.О., Пушкарева М.В. Прогнозирование карстовой опасности при инженерно-геологическом районировании территорий//Инженерная геология. 2012. № 2. С. 40-45.

- Середин В.В., Пушкарева М.В., Лейбович Л.О., Бахарева Н.С. Методика инженерно-геологического районирования на основе балльной оценки классификационного признака//Инженерная геология. 2011. № 3. 82 с.

- Справочник по инженерной геологии/под общей ред. М.В. Чуринова. М.: Недра, 1968. 540 с.

- Справочник по торфу/под ред. Б.Н. Соколова. М.: Недра, 1982. 760 с.