Рак тела матки в Беларуси: заболеваемость, выживаемость, смертность

Автор: Косенко И.А., Литвинова Т.М., Хильченко Е.И., Костевич Г.В., Пищик Н.Н.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Лекции

Статья в выпуске: S1, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14054691

IDR: 14054691

Текст статьи Рак тела матки в Беларуси: заболеваемость, выживаемость, смертность

Существование в Республике Беларусь (РБ) с 1978 г. канцер-регистра (КР), инициатором создания которого был академик Н.Н. Александров, позволяет ежегодно изучать показатели онкологической заболеваемости и смертности в целом по республике, в ее областях, среди сельского и городского населения, женщин и мужчин и оценивать эффективность проводимых в стране профилактических осмотров [1– 4]. Ежегодный анализ заболеваемости и смертности злокачественных новообразований тела матки проводится в РБ без выделения отдельных нозологических форм, в том числе и рака тела матки (РТМ). Поэтому конкретных сведений об эпидемиологических аспектах карциномы эндометрия до настоящего времени не было [3–5]. Следует отметить, что в Белорусском КР до настоящего времени отсутствуют показатели выживаемости больных злокачественными опухолями, в том числе и РТМ, которые непосредственно характеризуют эффективность работы врачей онкологов [6–8].

Цель работы – изучить заболеваемость, смертность и общую наблюдаемую выживаемость больных РТМ в РБ на основе данных отечественного КР.

Материалом для исследования послужила информация о 27111 больных, сведения о которых включены в рубрику «Злокачественные заболевания тела матки» Белорусского КР. Заболеваемость (грубый интенсивный показатель) рассчитывали с 1970–2005 гг. по формуле:

С = R/N • 100 000, где С – грубый интенсивный показатель заболеваемости, R – число заболевших женщин, N – численность женского населения за изучаемый год.

Смертность (грубый интенсивный показатель) по аналогичной формуле рассчитывали с 1990 по 2005 г., поскольку сведения об умерших больных в базе данных до 1990 г. отсутствовали. Общую наблюдаемую выживаемость (ОНВ) рассчитывали по методу Кап- лан-Майера (7431 больная) с 1989–98 гг. Для сравнения групп использовали лог-ранговый метод. Проверку данных проводили по методу Кокса-Мантеля, а доверительный интервал оценивали по формуле Гринвуда.

Для выделения контингента больных РТМ в КР необходима длительная и кропотливая работа, связанная с пофамильным изучением информации о каждой пациентке, поэтому мы сочли целесообразным определить коэффициент соотношения между заболеваемостью злокачественными опухолями тела матки и карциномой эндометрия за определенный отрезок времени (10 лет). С этой целью из канцер-регистра за 1989–98 гг. были взяты и проанализированы данные о 9544 больных злокачественными опухолями тела матки с учетом конкретных нозологических форм болезни. В результате оказалось, что РТМ имели 7981 (83,6 %) женщина, у остальных – 1563 (16,4 %) – имели место другие заболевания тела матки. Саркома матки диагностирована у 429 (4,5 %), карциносаркома – у 77 (0,8 %), первично-множественный рак – у 736 (7,7 %), карцинома эндометрия in situ – у 321 (3,3 %). Для расчета заболеваемости были использованы данные о 7753 больных, так как у 228 человек наличие РТМ не было верифицировано морфологическим методом. В результате коэффициент соотношения заболеваемости злокачественными опухолями тела матки и карциномой эндометрия составил 1,25. С учетом этого коэффициента в дальнейшем был произведен расчет показателя заболеваемости РТМ за 1970–88 гг. и 1999–2005 г. (рис. 1). С 1970 по 2005 г. заболеваемость РТМ в республике выросла в 5,4 раза: с 4,1 до 22,0 на 100 000 женского населения. За первое десятилетие (1970–79 гг.) этот показатель увеличился на 85,4 % (с 4,1 до 7,6), за второе (1980–89 гг.) – на 37,8% (с 8,2 до 11,3), за третье (1990–99 гг.) – также на 36,7% (с 12 до 16,4), а за шесть последних лет (2000–05 гг.) – на 39,2% (с 15,8 до 22,0).

Год

Рис. 1. Заболеваемость РТМ в РБ с 1970 по 2005 г.

Ниже представлена оценка распределения больных по возрасту, месту жительства, степени распространения РТМ и гистологической структуре опухоли в период с 1989 по 1998 г. РТМ болели женщины в возрасте от 19 до 94 лет. Средний возраст составил 60,5 ± 9,9 года (табл. 1). Среди женщин молодого возраста РТМ был выявлен у 480 (6,2%), среднего – у 2967 (38,3%), пожилого – у 3753 (48,4%), старческого – у 553 (7,1%).

Количество больных РТМ среди городских жительниц примерно в два раза было выше по сравнению с сельскими, хотя в обеих группах выявлен рост заболевших карциномой эндометрия за изучаемый период. У городских женщин этот показатель увеличился за счет лиц старше 65 лет, у сельских – старше 50 лет.

Среди 7753 больных раком эндометрия у 3710 (47,9 %) была I стадия злокачественного процесса, у

Таблица 1

Распределение больных РТМ по возрасту

|

Количество больных |

Возраст, лет |

|||||||||||||

|

7 |

7 |

7 |

7 |

7 |

7 |

7 |

7 |

о |

7 |

7 |

7 |

7 |

л |

|

|

Абс. число |

6 |

18 |

60 |

109 |

287 |

532 |

946 |

1489 |

1585 |

1329 |

839 |

324 |

166 |

63 |

|

% |

0,1 |

0,2 |

0,8 |

1,4 |

3,7 |

6,9 |

12,2 |

19,2 |

20,4 |

17,1 |

10,8 |

4,2 |

2,2 |

0,8 |

2273 (29,3 %) – II, у 879 (11,3 %) – III и у 459 (5,9 %) – IV. В 432 (5,6%) наблюдениях распространенность рака в базе данных указана не была. Молодой возраст имели максимальное количество больных РТМ I стадии – 283 (59,0 %). У женщин 70 лет и старше аналогичная стадия злокачественного процесса встречалась в 1,6 раза реже – 513 (36,9 %), по сравнению с пациентками до 45 лет. При изучении запущенного рака оказалось, что у молодых женщин III и IV стадии заболевания были диаг- ностированы в 1,9 раза реже – 62 (12,8 %), чем у пациенток 70 лет и старше – 343 (24,6 %). Количество больных РТМ с неустановленной стадией в пожилом и старческом возрастах – 132 (9,5 %) было также больше в 2,6 раза по сравнению с молодыми пациентками – 17 (3,6 %). Следует заметить, что у жительниц города ранний РТМ диагностировали чаще, чем у сельских.

Из 7431 больной с гистологически указанным гистопитом опухоли, у 6431 (86,5 %) она была пред-

Рак тела матки в Беларуси: заболеваемость, выживаемость, смертность

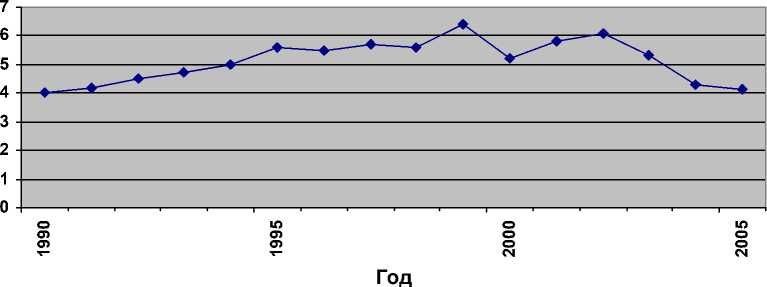

Рис. 2. Смертность от РТМ в РБ с 1990 по 2005 г.

ставлена эндометриоидной аденокарциномой (ЭАК) различной степени дифференцировки: высокой (G1) – 2446 (32,9 %), умеренной (G2) – 2912 (39,2 %) и низкой (G3) – 1073 (14,4%). У 512 (6,9 %) женщин этой группы дифференцировка опухоли указана не была. У 38 (0,5 %) женщин выявлена ЭАК с плоскоклеточной дифференцировкой. Таким образом, ЭАК в исследуемой группе диагностирована у 6981 (93,9 %) больной РТМ, из них у 1073 (14,4 %) имелся агрессивный гистотип опухоли – низкодифференцированная ЭАК. Неэндометриоидные формы рака тела матки встречались крайне редко. Недифференцированный рак был обнаружен у 128 (1,7 %) больных, плоскоклеточный – у 194 (2,6 %), светлоклеточная карцинома – у 128 (1,7 %). Такие гистотипы опухоли, как серозная, муцинозная и смешанная, в базе данных КР за изучаемый период зарегистрированы не были, что, возможно, связано как с истинным их отсутствием, так и со сложностью интерпретации морфологических данных.

Грубый интенсивный показатель смертности удалось определить у больных РТМ за период с 1990 по 1998 г. В течение 9 лет выявлено 17160 больных злокачественными заболеваниями тела матки, умерло – 6202. Коэффициент соотношения смертности от злокачественных опухолей тела матки и РТМ оказался равным 1,4. С учетом этого показателя была выстроена кривая смертности от РТМ в Беларуси с 1990 по 2005 г. (рис. 2). На рис. 2 видно, что до 2002 г. отмечался рост смертности от карциномы эндометрия (мак- симальное ее значение 6,4 отмечено в 1999 г.). С 2002 г. имеет место ее снижение, и в 2005 г. грубый интенсивный показатель составил 4,1, что может свидетельствовать о повышении эффективности лечения РТМ в Беларуси.

Белорусский КР не предполагает расчет общей наблюдаемой выживаемости (ОНВ), что не позволяет оценивать эффективность лечения больных в целом по стране и сравнивать полученные данные с результатами в других странах. Поэтому мы сочли целесообразным рассчитать и оценить ОНВ у 7431 больной РТМ, леченных с 1989 по 1998 г., диагноз у которых был верифицирован гистологическим методом. Установлено, что в течение первого года наблюдения от карциномы эндометрия погибло самое большое число женщин – 773 (41,2 %), что привело к снижению показателя общей наблюдаемой однолетней выживаемости до 89 ± 0,4 % (табл. 2). В дальнейшем ежегодно число умерших постепенно сокращалось – от 494 до 4 человек. За 10 лет наблюдения умерло 1876 женщин: в течение первых пяти лет – 1734 (85,9 %), а остальные 142 (14,1 %) – в сроки от 6 до 10 лет. Согласно полученным данным, максимальное количество женщин – 1526 (81,3 %) – погибло в течение первых трех лет после выявления РТМ, что свидетельствует о необходимости тщательного амбулаторного наблюдения за больными в первые три года после выписки из стационара. Показатель пятилетней ОНВ пациенток, имеющих РТМ I стадии, оказался равен 83,8 ±

Таблица 2

|

Срок наблюдения, годы |

Живы в начале года |

Умерли |

Исчезли из-под наблюдения |

Наблюдались не полный период времени |

ОНВ, % |

|

1 |

7431 |

773 |

27 |

760 |

89,0 ± 0,4 |

|

2 |

5871 |

494 |

35 |

782 |

81,0 ± 0,5 |

|

3 |

4560 |

259 |

31 |

665 |

76,0 ± 0,5 |

|

4 |

3605 |

136 |

23 |

537 |

72,9 ± 0,6 |

|

5 |

2909 |

72 |

18 |

528 |

70,9 ± 0,6 |

|

6 |

2291 |

59 |

15 |

471 |

68,8 ± 0,7 |

|

7 |

1746 |

44 |

5 |

452 |

66,7 ± 0,7 |

|

8 |

1245 |

25 |

10 |

406 |

65,2 ± 0,8 |

|

9 |

804 |

10 |

3 |

344 |

64,2 ± 0,8 |

|

10 |

447 |

4 |

4 |

395 |

63,2 ± 0,9 |

Общая наблюдаемая выживаемость больных РТМ исследуемой группы

±0,7 %, десятилетней – 76,2 ± 1,5 %, II – 74,4 ± 1,0 % и 65,7± ± 1,6 %, III – 39,3 ± 2,0 % и 33,3 ± 2,4 %, IV – 16,6 ± 2,2 % и 10,9± ± 2,6 % соответственно. Показатель общей наблюдаемой пятилетней выживаемости для всех больных изучаемой группы составил 70,9 ± 0,6 %, десятилетней – 63,2 ± 0,9 %.

Таким образом, заболеваемость РТМ в РБ за последние 35 лет возросла в 5,4 раза и составила в 2005 г. 22,0 на 100 000 женщин. Смертность больных от РТМ в РБ с 1990 г. постоянно увеличивалась и достигла максимального значения 6,4 в 1999 г.; с 2002 г. впервые зафиксировано погодовое ее снижение до 4,1 в 2005 г. Показатели 5- и 10-летней выживаемости всех заболевших РТМ в 1989–98 гг. в Беларуси составили 70,9 ± 0,6 % и 63,2 ± 0,9 %. Пятилетняя ОНВ пациенток при РТМ I стадии равна 83,8 ± 0,7 %, десятилетняя – 76,2 ± 1,5 %, при II – 74,4 ± 1,0 % и 65,7 ± 1,6 %, при III – 39,3 ± 2,0 % и 33,3 ± 2,4 %, при IV – 16,6 ± 2,2% и 10,9±2,6 % соответственно.