Раннедокембрийская континентальная аккреция на европейской части Северо-Атлантического региона: петрохимические и геофизические данные

Автор: Иванов А.А., Глазнев В.Н., Осипенко Л.Г., Мартынов Е.В., Козлов Н.Е.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 2 т.3, 2000 года.

Бесплатный доступ

В статье в рамках единой геодинамической модели на основе обобщения петрогеохимических и геофизических данных рассматривается возможный процесс корообразования на территории изученного региона. Полученные результаты позволяют говорить об аккреционном росте раннедокембрийской коры, начиная с формирования самых древних комплексов.

Короткий адрес: https://sciup.org/14293375

IDR: 14293375

Текст научной статьи Раннедокембрийская континентальная аккреция на европейской части Северо-Атлантического региона: петрохимические и геофизические данные

-

1. Введение

-

2. Результаты исследований

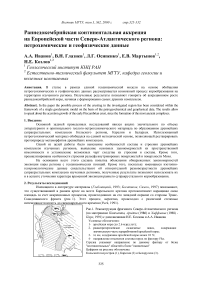

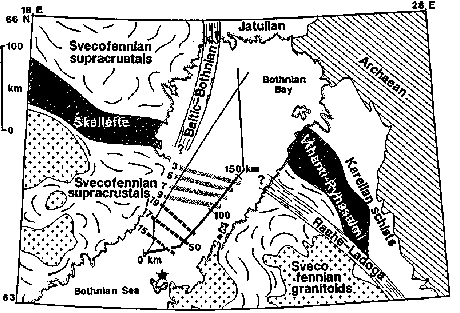

Имеющиеся в литературе материалы ( Глебовицкий , 1993; Богатиков, Симон , 1997) показывают, что существовавший в раннем архее на месте Карельского кратона протоконтинент наращивал свою площадь за счет аккреционных процессов, происходивших на его западной окраине со стороны ТрансСкандинавского фронта (рис. 1). Этот процесс, вероятно, происходил с различной степенью интенсивности вплоть до свекокарельского времени ( Park , 1991).

Основной задачей проведенных исследований явился анализ значительного по объему литературного и оригинального геолого-петрогеохимического материала по образованиям древнейших супракрустальных комплексов Кольского региона, Карелии и Беларуси. Использованный петрогеохимический материал обобщался на единой методической основе, позволяющей реставрировать протоприроду метаморфитов древнейших комплексов.

Одной из целей работы было выяснение особенностей состава и строения древнейших комплексов изученных регионов, выявление основных закономерностей их пространственной изменчивости и установление возможных черт сходства их строения и состава. Кроме того, проанализированы особенности строения рельефа внутрикоровых поверхностей и поверхности Мохо.

На основании всего этого сделана попытка объяснения обнаруженных закономерностей эволюции коры региона с геодинамических позиций. Кроме того, поскольку имеющиеся изотопногеохронологические данные свидетельствуют об относительной разновозрастности древнейших супракрустальных комплексов изученных регионов, полученные результаты позволяют использовать их и в аспекте уточнения характера временной эволюции раннего супракрустального корообразования.

Рис.1. Реконструкция фрагмента Северо-Атлантического региона (по материалам Патчетта, Арндта (1986) и Хоффмана (1988) - Парк , 1991) с дополнениями Н.Е. Козлова и А.А. Иванова

Условные обозначения:

-

1- архейская кора (до 2.6 млрд лет);

-

2- раннепротерозойские складчатые пояса, содержащие

значительную часть переработанной архейской коры;

-

3- то же, содержание архейской коры менее 10 %;

-

4- направление изменения состава пород по фактору Fko.

77.8

БЕЛОРУССИЯ

6.2

КАРЕЛИЯ

21.3

<---•---л—

КОЛЬСКИЙ П-ОВ

Стрелка указывает направление по данному фактору от более "континентальных" областей к более "океаничным" Цифрами на рисунке обозначены:

Кольский полуостров (1), Карелия (2) и Белоруссия (3).

<—[о----D-O-O--□-]-------[о-О-О—00-0-0-0—0-0----О--------------O-]--------

Fko ОКЕАН КОНТИНЕНТ

0,260 0,255 0,250 0,245 0,240 0,235 0,230 0,225 0,220 0,215

= 1; = 2; = 3; = 4; = 5; = 6; = 7; = 8

Рис. 2. Положение медианных значений обобщенного показателя Fko для фанерозойских и докембрийских комплексов 1, 2 – энсиалические и энсиматические образования фанерозоя; 3 – терский; 4 – лапландский гранулитовый пояс Кольского п-ова; 5 – водлозерский и ондозерский блоки Карелии; 6 – Центральная Финляндия и вокнаволокский блок Карелии; 7 – амфиболито-гнейсовая толща, 8 – щучинская толща Белоруссии.

Наши исследования по систематизации аналитических данных с применением существующих методик реставрации протоприроды супракрустальных метаморфитов в сочетании с геологическими материалами впервые выявили ряд закономерностей, позволивших по-новому взглянуть на строение ранней коры изученного региона, характеристику вещественного состава слагающих ее древнейших комплексов, периодизацию геологических событий, и, в какой-то мере, черты эволюции ранней коры. В закономерностях изменения вещественного состава пород древнейших супракрустальных комплексов намечаются черты, в определенной мере близкие закономерностям (рис. 2), характерным для эталонных образований фанерозойской зоны перехода континент–океан, как это было проделано нами ранее ( Козлов и др ., 1999).

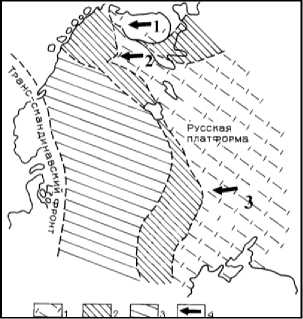

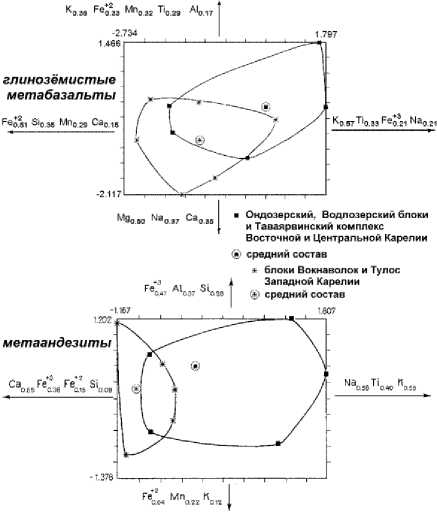

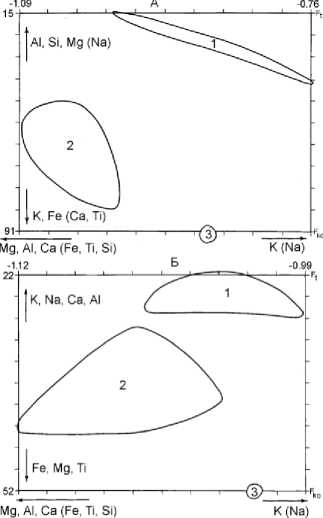

Такое подобие представляется неслучайным и, по всей вероятности, может свидетельствовать о протекании аналогичных по направленности аккреционных процессов наращивания коры, начиная с раннедокембрийского этапа развития региона. Для подтверждения этого предположения была проведена работа по поиску отличий составов однотипных образований древнейших комплексов Карелии и Беларуси. Для метаморфизованных андезитов и глиноземистых базальтов были построены линейные дискриминантные функции, относительно которых более "океаничные" и более "континентальные" образования этих регионов (рис. 3) имеют статистически значимые отличия (при уровне значимости 0.01). Вместе с тем, характер найденного фактора (вектора коэффициентов линейной дискриминантной функции) показывает определенное соответствие обнаруженных различий закономерностям, установленным для других фанерозойских комплексов зон перехода континент–океан.

Учитывая неизбежную относительность возможности строгого использования терминов "океаничность" и "континентальность" в современном понимании применительно к древним комплексам, а также то обстоятельство, что наши построения касаются, главным образом, зон перехода континент–океан, вероятно, более корректным было бы говорить, к примеру, о субокеанической и субконтинентальной коре ( Kosminskaya, Zverev , 1968). Хотя при этом надо помнить, что упомянутые авторы выделили эти подразделения не столько по геолого-структурному положению, сколько по изменению их сейсмических характеристик.

Саамский супракрустальный комплекс Карелии

Кристаллический фундамент Беларуси

Рис. 3. Диаграммы составов

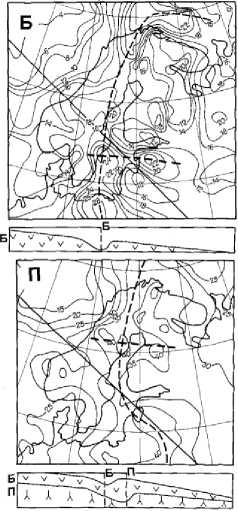

Рис. 4. Схемы изолиний поверхности кровли базальтового (Б), "переходного" (П), гранитно-метаморфического (Г) слоев земной коры и границы Мохоровича (М). Глубина в км ( Glaznev et al ., 1996)

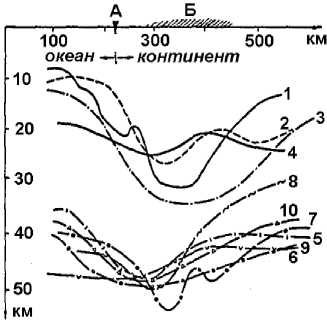

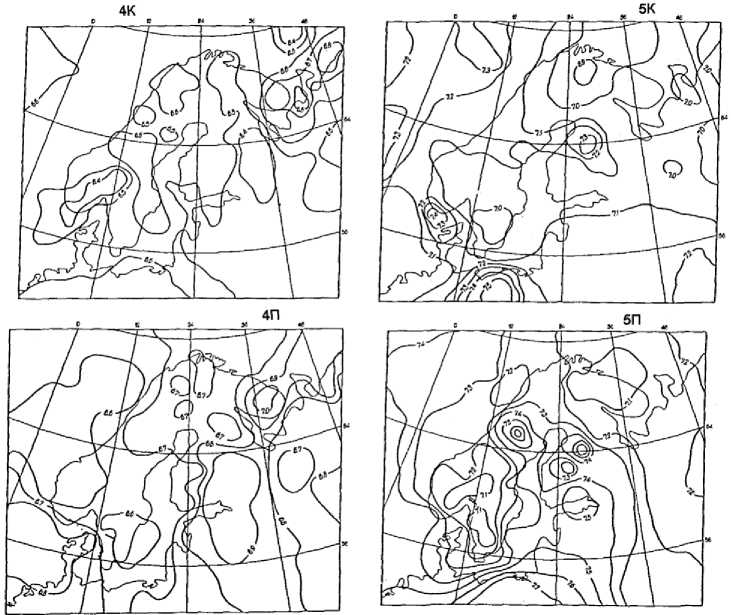

В связи с установленными петрогеохимическими закономерностями представляется интересным сопоставление описанных выше материалов с данными глубинного строения земной коры региона ( Glaznev et al ., 1996; Митрофанов и др. , 1998). Проведенный морфологический анализ этих результатов ( Иванов и др. , 1999) показывает (рис. 4) весьма неравномерное залегание поверхностей слоев земной коры и поверхности Мохо. Пунктирной линией на каждом рисунке соединены участки наибольшей глубины погружения, которые условно могут быть представлены в виде троговой долины. Глубины погружения западного плеча трога для каждой поверхности несколько меньше, чем для восточного. Сопоставление данных по трем поверхностям показывает отчетливое смещение положения троговой долины максимального погружения с востока на запад. При этом амплитуда смещения составляет более 500 км. Условно соединив троговые долины максимального погружения для всех слоев квазиповерхностью с учетом абсолютных величин погружения 50 км или несколько более, можно видеть, что эта квазиповерхность достаточно полого опускается с запада на восток (рис. 4М).

Если же провести сравнение с использованием аналогичных данных по рельефу кровли гранитно-метаморфического слоя, то картина будет еще более наглядной (рис. 4Г). При этом смещение зоны прогиба для всех четырех поверхностей составит около 1300 км. Надо отметить, что картина, полученная для кровли гранитно-метаморфического слоя, сильно

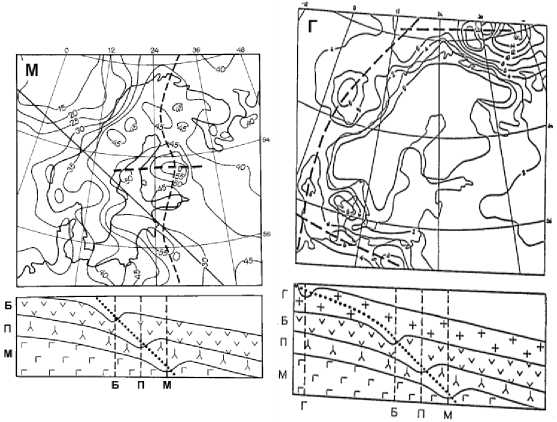

Рис. 5. Морфологическая схема Субарктической и Арктической Атлантики ( Пущаровский , 1994) 1 – выступы / фрагменты континентальных структур;

2 – поднятия океанической (?) / субконтинентальной (?) коры; 3 – погребенный спрединговый хребет; 4 – изобата 500 м

осложнена различным возрастом процессов, приводившим к разнонаправленным структурным деформациям. Тем не менее, для западной окраины Скандинавского полуострова определенная унаследованность просматривается. Структура, хотя и располагается на акватории Атлантического океана, заложена на континентальной коре. В частности, наиболее глубокое для западной окраины Скандинавского полуострова опускание приурочено (рис. 5) к одному из выступов континентальных структур: плато Воринг ( Пущаровский , 1994).

-

1- дуга Пуэрто-Рико ( Херси , 1970);

-

2- Японская дуга ( Рикитаке , 1970);

-

3- Камчатская дуга ( Болдырев , 1986);

-

4- предполагаемое положение границы М в Кольском регионе около 2.7 млрд лет назад ( Эволюция ..., 1987).

Современное положение поверхности М:

-

5- на Кольском п-ове, р-н Сальных Тундр ( Соллогуб и др. , 1988);

-

6- в районе гранулитов Инари ( Marker , 1988);

-

7- на Украинском щите, разрез к С-В от г. Винница ( Соллогуб , 1986);

-

8- в Прибайкалье, разрез в районе г. Иркутска ( Резанов , 1980);

-

9- на Алданском,

-

10- на Анабарском щитах, разрезы в районе г. Чагда - верховья р. Зея и бассейн р. Б.Куонамка ( Сурков и др ., 1987);

А, Б - примерное положение глубоководного жёлоба и вулканического чехла в современных островных дугах.

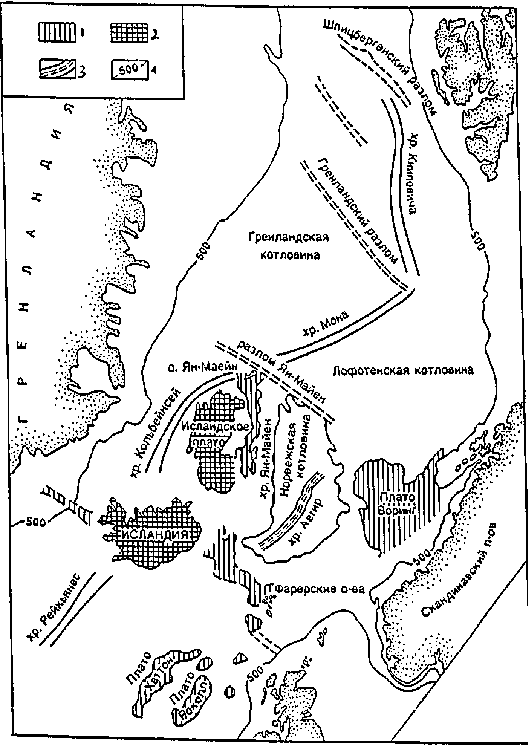

Рис. 6. Положение поверхности Мохоровича в районе некоторых островных дуг и возможных палеодуг архея а зонах развития гранулитов ( Козлов и др ., 1990)

В качестве одного из наиболее правдоподобных объяснений появления на поверхности слоев литосферы подобных отрицательных структур может рассматриваться их формирование в результате горизонтальных движений в верхних этажах литосферы с запада на восток, в процессе которых происходило поддвигание одной плиты под другую в указанном направлении. Для сравнения можно привести результаты наших обобщений ( Козлов и др. , 1990) по глубинному строению земной коры под фанерозойскими островодужными системами и их возможными палеоаналогами – гранулитовыми поясами докембрия (рис. 6).

Здесь отчетливо видно подобие рельефа поверхности Мохо под зонами субдукции и нашей интерпретации геофизических ( Glaznev et al ., 1996). Аналогичные прогибы поверхности Мохо отмечаются и под континентальными складчатыми сооружениями: Карпаты, Горный Крым и др. ( Литосфера... , 1989). При этом многие исследователи считают ( Шустова , 1997), что современное строение коры в основных чертах было сформировано уже в архее и протерозое, и более поздние процессы на строение земной коры существенного влияния не оказали. Кроме того, по мнению многих исследователей ( Тейлор, Мак-Леннан , 1988; Хаин , 1995), в течение архея было образовано до 85 % современной континентальной коры. Что же касается мощности, то она тоже должна была достигать величины, близкой к современной, т.е. не менее 40 км.

В связи с рассмотренным целесообразно, на наш взгляд, обратить внимание еще на одну особенность. Выше было отмечено, что картина, полученная для кровли гранитно-метаморфического слоя, сильно осложнена разновозрастными процессами, приводившими к разнонаправленным деформациям. Описанная выше закономерность,

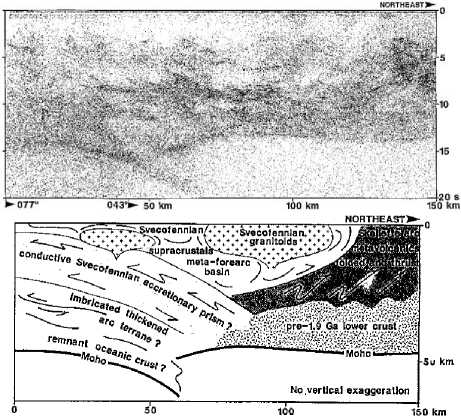

Рис. 7. Северо-восточное окончание профиля BABEL глубинного зондирования ( Early …, 1990)

Рис. 8. Данные сейсмического зондирования на северо-восточном окончании профиля BABEL (вверху) и их интерпретация (внизу) ( Early …, 1990)

связанная с расположением участков максимального погружения в виде субмеридиональных зон, на отдельных участках осложняется аналогичными непротяженными прогибами субширотного простирания (рис. 7). Одним из таких прогибов является зона Скелефтэ – Раахе – Ладога (рис. 8), где отмечается прогибание кровли поверхности переходного слоя и поверхности Мохо. Данные сейсмического зондирования и их интерпретация ( BABEL ..., 1990) в значительной мере подобны (рис. 9) изложенной выше нашей интерпретации материалов по Европейской части Северо-Атлантического региона, т.е. на непротяженных участках субдукционные процессы могли протекать и при движениях в субмеридиональном направлении. И одним из возможных объяснений может быть предположение о заложении зон на местах разломов, возникавших в раннем докембрии при субгоризонтальных движениях с запада на восток, по аналогии с поперечными разломами, широко развитыми на ложе современных океанов ( Пущаровский , 1994). Принятие такой схемы, с учетом наших ранних исследований ( Иванов и др. , 1992), логично увязывает широтные движения различного времени в единый механизм, возможно, связанный с субмеридиональным движением литосферных плит ( Turcotte, Oxburgh , 1978; Сорохтин, Ушаков , 1991), и позволяет говорить о более молодом возрасте формирования субширотных субдукционных зон на месте поперечных разломов за счет локальных субмеридиональных движений.

Анализ распределения скоростей распространения продольных волн в литосфере региона (Glaznev et al., 1996) показывает, что зоны повышенных скоростей, которые могут маркировать области распространения пород повышенной плотности (или основности) в кровлях и подошвах базальтового и промежуточного слоев, смещены в пределах каждого слоя с запада на восток на расстояние более чем 700 км (рис. 9). При этом важно, что намечающаяся региональная зональность скоростных неоднородностей совпадает с общей тенденцией глубинного положения внутрикоровых границ. Исходя из построений, связанных с плейт-тектонической моделью, можно условно предположить, что эти зоны фиксируют расположение "протоофиолитовых" пластин, поскольку отсутствие их на поверхности не означает, что они не могли быть задвинуты на место сегодняшнего расположения во время ранних субгоризонтальных движений.

Описанные выше построения, сделанные на основании анализа геофизических материалов, не противоречат модели, предложенной А. Парком для свекофеннских процессов. А с учетом данных по пространственному изменению возраста пород лопийских зеленокаменных поясов (Глебовицкий, 1993; Богатиков, Симон, 1997; Vidal et al., 1980) и изложенных выше геохимических данных, полученных при исследовании состава пород древнейших супракрустальных комплексов архея, подобная согласованность материалов позволяет говорить о правомерности сделанных выводов о наращивании коры древнего протоконтинента в результате аккреционных процессов.

Рис. 9. Схема изолиний распределения скоростей в литосфере в 4 слое (85-110 км) и 5 слое (110-135 км). 4П и 4К – подошва и кровля 4 слоя; 5П и 5К – подошва и кровля 5 слоя

Таким образом, вся совокупность результатов позволяет предположить, что механизмы тектоники плит, детально описанные для фанерозойских процессов, могли действовать и в нижнем архее, на что уже неоднократно указывалось ( Борукаев , 1985; Никишин , 1989; Берк и др ., 1980). Возможно, именно в этот период могла происходить планетарная смена плюмтектонического режима развития раннеархейских областей на плейттектонический, характеризующий дальнейшую геодинамическую историю Земли ( Хаин , 1995; Богатиков, Симон , 1997).

Учитывая данные абсолютной геохронологии, свидетельствующие о различных возрастах древнейших комплексов изученных регионов, сопоставление полученных результатов, с одной стороны, позволяет говорить о подобии процессов, проходивших в разное время и приводивших к формированию близких парагенетических ассоциаций, а с другой – позволяет установить черты, характеризующие эволюционную смену близких парагенезисов и обстановок их формирования во времени в рамках принципа гомологичности ( Розен и др ., 1972; Козлов , 1995).

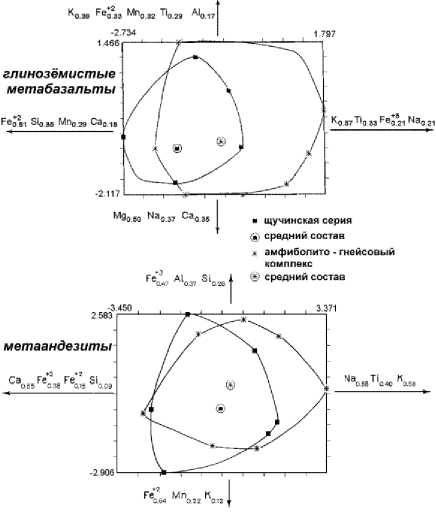

Рис. 10. Диаграмма составов глинозёмистых метабазальтов

древнейших супракрустальных комплексов ранней коры Европейской части Северо-Атлантического региона на диаграмме Ft-Fko (Ft – функция отличий разновозрастных образований; Fko – функция отличий энсиматических и энсиалических образований фанерозоя)

Нами была предпринята попытка сравнительного анализа разновозрастных образований всех трех изученных регионов – Беларуси, Карелии и Кольского региона – в сопоставлении с характеристиками аналогичных пород в фанерозойских структурах зон перехода континент–океан. В данном случае мы оперировали составами глиноземистых метабазальтов, хотя данные по базальтам в целом подтверждают установленные закономерности.

Проведенная работа позволила решить две задачи. Во-первых, проведенный анализ позволил выявить общий для фанерозоя и докембрия тренд различия составов в рамках системы океан-континент. Так, более континентальные породы характеризуются смещением химического состава пород в сторону совокупного роста калия и натрия. Для более океанических пород характерно смещение составов в сторону совокупного роста магния, глинозема, кальция, железа, титана и кремнезема (рис. 10).

Следующая задача, решаемая в рамках установленной проблемы, – построение модели временной эволюции составов тех же образований, основанной на имеющихся в литературе данных абсолютного возраста, и позволяющей провести их сравнительный анализ в установленных рамках геологической истории. Здесь мы отдельно рассматривали образования, отнесенные во всех рассмотренных регионах к "океаническим" и "континентальным". Это позволило получить более корректные характеристики различий описанных образований. Так, породы, рассматриваемые как "океанические", в более древних образованиях Карелии характеризуются смещением параметров химического состава в сторону роста щелочей, кальция, глинозема. Для более молодого кристаллического фундамента Беларуси характерно смещение параметров в сторону роста железа, магния, титана (рис. 10Б). Подобная тенденция в целом близка изменению составов при смене известково-щелочного состава на толеитовый, и в какой-то мере корреспондируется с полученными данными по изменению составов метабазальтов древнейших супракрустальных комплексов Терского блока Кольского полуострова (Иванов, 1987) и данными по амфиболитам Водлозерского блока (Лобач-Жученко и др., 1989; 1991) и др.

Для образований, рассматриваемых в качестве "континентальных", по мере омоложения характерен переход от смещения параметров в сторону глинозема, кремнезема, магния, натрия (в более древних породах Карелии) к совокупному росту калия и железа – в кристаллическом фундаменте Беларуси (рис. 10А).

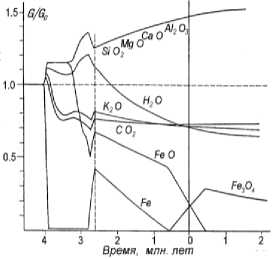

Объяснение отмеченных закономерностей изменения петрохимического состава метабазальтов, на наш взгляд, вполне корректно может быть сделано с помощью модели эволюции состава мантии , предложенной О.Г. Сорохтиным с коллегами ( Сорохтин, Ушаков , 1991; Сорохтин и др. , 1999). На рубеже около 4 млрд лет назад (рис. 11) состав мантии резко изменился за счет удаления из нее в формирующееся ядро металлического железа. Снова концентрация железа стала расти около 2.8 млрд лет назад, что связано, по мнению названных авторов, с понижением температуры верхней мантии ниже температуры плавления железа. Закончился этот процесс около 2.6 млрд лет назад, после выделения ядра. Аналогичным в этот промежуток времени было поведение калия, который, однако, выносился из мантии в кору. Соответственно, относительная концентрация таких малоподвижных элементов, как кремний, магний, алюминий, отчасти натрий изменялась в противоположном направлении, возрастая в период до 2.8 млрд лет, затем достаточно резко снижаясь в период 2.8-2.6 млрд лет и затем снова плавно повышаясь. Таким образом, на приведенной диаграмме отчетливо просматривается резкая смена характера поведения целого ряда элементов в достаточно узком временном интервале 2.6-2.8 млрд лет. Естественно, эти значения возраста могут незначительно варьировать.

Нетрудно заметить, что от наиболее древних образований саамского супракрустального комплекса Карелии с возрастом более 3.0 млрд лет через образования Кольского региона (2.9-2.8 млрд лет) к наиболее молодым породам кристаллического фундамента Беларуси (около 2.6 млрд лет) изменения состава метабазальтов достаточно хорошо корреспондируются с изменениями, предполагаемыми для этого временного интервала по модели эволюции состава мантии О.Г. Сорохтина с коллегами.

Обращает на себя внимание еще одна особенность изменения состава "континентальных" пород во времени: разделение К и Nа. По мере

Рис. 11. Эволюция химического состава мантии в относительных концентрациях

омоложения в рассмотренных образованиях увеличивается влияние калия, тогда как более древние породы остаются существенно натровыми. Такая особенность эволюции состава пород континентальной коры (Вейзер, 1980; Сорохтин, Ушаков, 1991), связана, по мнению авторов, со степенью гидратации древнейшей океанической коры. Пока из-за малого количества воды архейская океаническая кора оставалась слабо гидратированной, континентальная кора выплавлялась в сухих условиях, поэтому отношения К2О/Na2О оставались близкими к мантийным (около 0.5). На временном рубеже около 2.6 млрд лет за счет активного участия водных флюидов ситуация коренным образом поменялась: активизировался вынос в континентальную кору подвижных литофильных элементов, в том числе калия, что, соответственно, привело к увеличению отношения калий/натрий. Дополнительным вероятным фактором в пользу такого предположения, на наш взгляд, может служить характер изменения составов "океанических" метабазальтов древнейших супракрустальных комплексов трех изученных регионов, где в процессе временной эволюции разделения щелочей не происходило, т.е. их соотношение для океанической коры не изменялось.

3. Заключение

Таким образом, приведенные данные петрогеохимические и геофизические данные, с одной стороны, с достаточной степенью достоверности могут быть объяснены с позиций приведенной модели эволюции состава древнейшей мантии. С другой стороны, показанное соответствие фактических данных независимым модельным построениям позволяет говорить о принципиальной возможности решения сложных петрогенетических вопросов геологии древнейших образований с помощью комплексного подхода с участием петрогеохимических методик.