Раннекобанский клад бронзовых предметов с горы Стрижамент (Ставрополье)

Автор: Мошинский А.П., Скаков А.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Бронзовый век

Статья в выпуске: 259, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье вводится в научный оборот новый комплекс кобанской культуры - клад с горы Стрижамент (Ставропольский край). В бронзовом сосуде были обнаружены бронзовые очковидная подвеска, ажурная колоколовидная подвеска, подвеска в виде миниатюрного сосуда. Клад, безусловно, имел культовый характер. Комплекс может быть датирован в рамках X - перв. пол. VIII в. до н. э. Это один из древнейших (если не самый ранний) кобанских памятников на территории Ставропольской возвышенности, маркер перемещения раннекобанских племен на север.

Кобанская культура, ставропольская возвышенность, клад, культовый комплекс

Короткий адрес: https://sciup.org/143173110

IDR: 143173110

Текст научной статьи Раннекобанский клад бронзовых предметов с горы Стрижамент (Ставрополье)

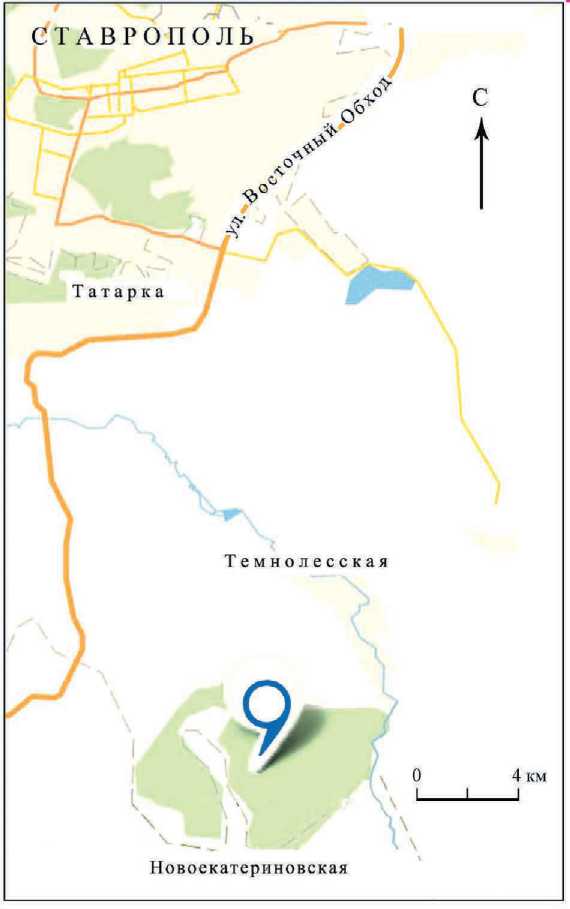

В Государственном историческом музее хранится клад, случайно найденный на склоне горы Стрижамент в Ставропольском крае жителем г. Ставрополя В. В. Клыковым. Клад был обнаружен в южной части Шпаковского района, в лесном массиве между сел. Темнолесская и Новоекатериновская (высота 735,5 м над уровнем моря) (рис. 1). Это поросшая лесом плоская площадка на вершине небольшого останца на одном из отрогов горы Стрижамент. Каких-либо известных памятников археологии в непосредственной близости от места обнаружения клада не зафиксировано.

Напомним в этой связи, что в районе горы Стрижамент «…известно два отдельных поселения» ( Охонько , 2008. С. 380), одно из них кобанское (в лощине на северном склоне у самой вершины горы), предварительно датированное VIII – перв. пол. VII в. до н. э. Второе, по мнению Н. А. Охонько, является кобан-ским, но, как считают О. А. Брилева и С. Л. Кравцова, относится к салтово-маяц-кой культуре, его фортификация схожа с фортификацией Татарского городища ( Брилева, Кравцова , 2018. С. 164). Кроме того, на горе обнаружены бронзовая

1 Работа подготовлена в рамках проекта РФФИ «Северо-Западное Закавказье (Абхазия) в эпоху поздней бронзы – раннего железа» (№ 18-09-00293).

Рис. 1. Карта-схема с указанием места находки клада с горы Стрижамент рукоять и часть железного клинка кинжала, близкого к кабардино-пятигорскому типу, и бронзовая уздечная бляха, относящиеся к VIII – перв. пол. VII в. до н. э. (Брилева, Кравцова, 2018. С. 164. Рис. 1).

Признаки культурного слоя на месте находки отсутствовали (площадка сильно изрыта кабанами), костного материала также не было, клад находился на глубине около 0,5 м в яме подтрапециевидной формы, первоначально обложенной

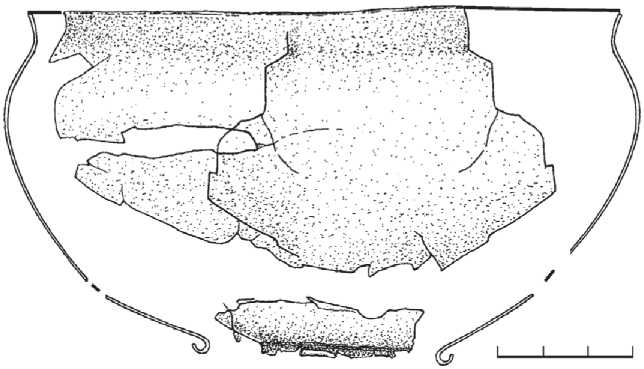

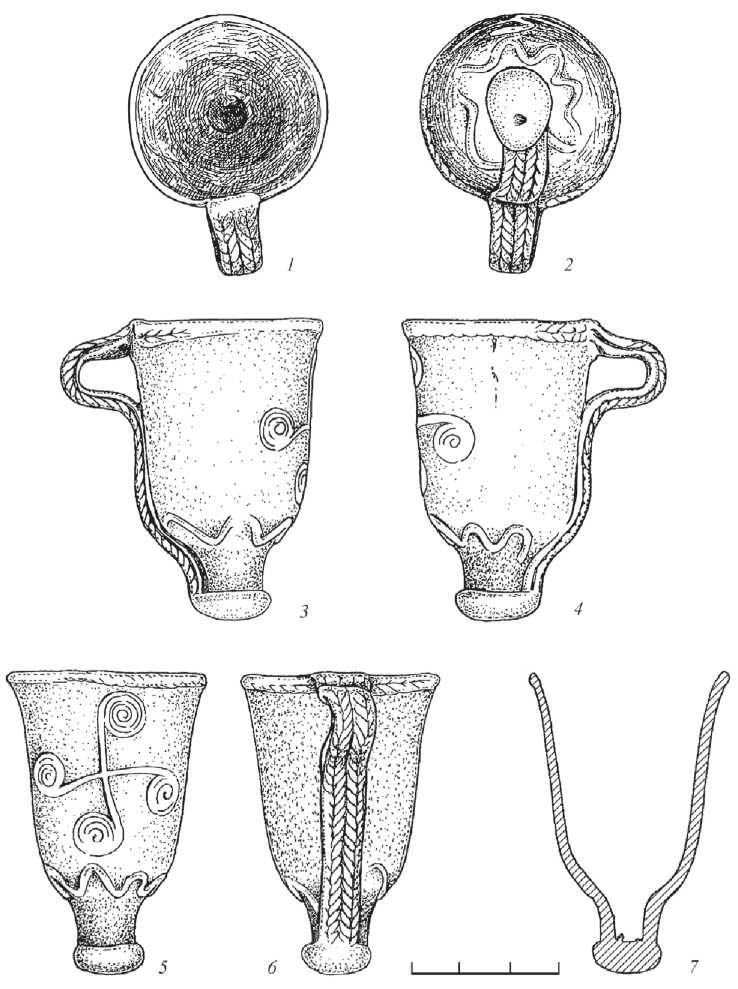

Рис. 2. Сосуд из листовой бронзы рваными камнями, в том числе достаточно крупными. Объект был выявлен в результате частичного обрушения площадки. Клад включает в себя остатки бронзового сосуда, изготовленного из листовой бронзы (в который и был помещен клад), бронзовую очковидную крюковидную подвеску, бронзовую ажурную «колоколовидную» подвеску и бронзовый миниатюрный кубковидный сосуд (подвеску).

Сосуд из листовой бронзы (рис. 2; 3) дошел до нас во фрагментах: полностью отсутствует дно, но сохранился фрагмент придонной части с технологическими отгибами, значительны утраты по тулову.

Сосуд имел мискообразную форму, округлое тулово, невыраженную шейку и слабо отогнутый венчик. Фрагмент придонной части с загнутыми краями позволяет говорить о том, что дно было изготовлено отдельно.

Сохранившиеся большие фрагменты верхней части сосуда позволяют надежно определить диаметр его венчика и максимальный диаметр тулова. Высота сосуда и диаметр его дна могут быть реконструированы.

Диаметр венчика сосуда – 13 см, максимальный диаметр тулова – 14,5 см, реконструируемый диаметр дна – около 6 см, реконструируемая высота – около 8 см.

В сосуде помещались найденные вместе с ним предметы. Вероятно: ажурная «колоколовидная» подвеска и миниатюрный кубковидный сосуд (подвеска) – в нижней части сосуда, а очковидная подвеска – в верхней.

Очковидная крюковидная подвеска (рис. 4) имеет размеры: 8,8 см в высоту и 11,1 см в ширину. Подвеска скручена из бронзового четырехгранного стержня толщиной до 0,8 см. В пользу предположения, что предмет был изготовлен именно таким способом, мог бы говорить тот факт, что металл – высокоо-ловянистая бронза (cодержание олова составляет 30,77 %, табл. 1)2. Добавление

Таблица 1. Процентное содержание химических элементов в предметах клада

Тем не менее ряд признаков свидетельствует против такого предположения. Для скручивания стержень должен был быть прокован, но на нем видны следы бронзовых выплесков, которые не могли сохраниться при проковке. При закручивании в центр спиралей должен был быть вставлен стержень. Места для него нет. У узких концов стержня, в центре спиралей присутствуют характерные наплывы, которые могли образоваться при замятии восковой модели.

Крюковидный конец загнут, скорее всего, по холодному металлу. Стержень на этом участке не имеет выраженной четырехгранности: верхняя и нижняя грани сглажены (скорее всего, в ходе проковки при загибе). Может быть, с учетом этого загиба было повышено содержание олова в металле.

Иногда, с легкой руки П. С. Уваровой (1900. С. 40), затем В. И. Стражева (1926. С. 111) и Б. А. Куфтина (1949а. С. 43, 44, 45), пишут о предметах данного типа как о пряжках ( Техов , 2000. С. 87). Нам представляется, что такая функция для этой категории вещей технологически затруднена. Прикрепить пояс к «очковидной» части предмета крайне сложно. С другой стороны, очковидные спиральные подвески известны на громадной территории с глубокой древности ( Егорейченко , 1991; Ларенок В., Ларенок О. , 2018). Известны они и среди кобанских материалов. От обычной очковидной подвески изделие отличает только наличие крюка (загнутой центральной части). Но крюк, вероятно, служил для большего удобства подвешивания тяжелого предмета. В контексте данного клада очковидная подвеска выглядит как одна из трех культовых подвесок, составляющих единый комплекс.

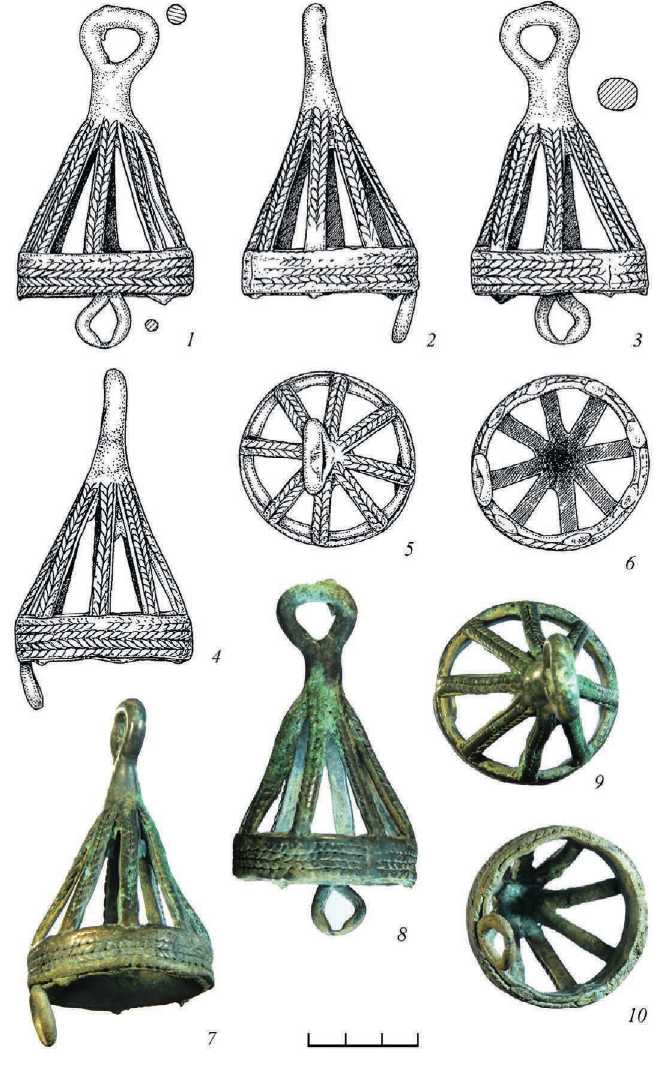

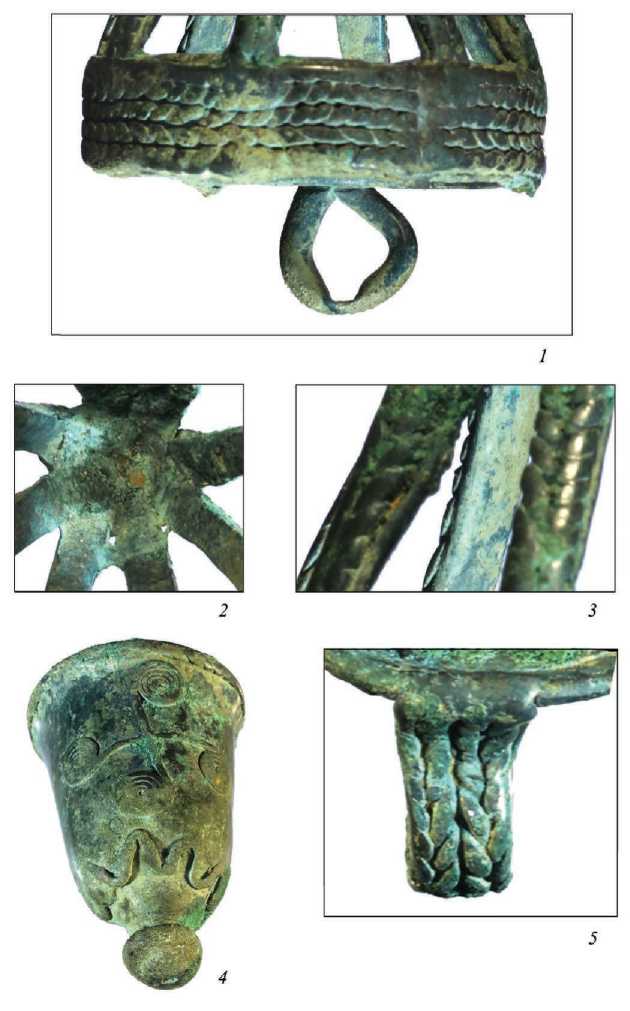

Ажурная «колоколовидная» подвеска (рис. 5; 8: 1–3 ) имеет размеры 9,7 см в высоту и 4,9 см в диаметре, выполнена в технике составной утраченной модели. Название «колоколовидная» – достаточно условное. Колокольчик она

Рис. 3. Сосуд из листовой бронзы

1, 2 – фрагменты верхней части; 3 – фрагмент верхней части, вид снизу; 4 – фрагмент придонной части

Рис. 4. Очковидная крюковидная подвеска напоминает только по внешним контурам. Тем не менее семантически форма, вероятно, не случайна. Подвеска имеет подконическую форму. В нижней части – вертикальная кольцевидная основа высотой 1,2 см, от нее отходят сходящиеся к верху восемь перемычек шириной до 0,6 см, над которыми размещено кольцо для подвешивания. К кольцевидной части изначально было присоединено восемь колечек, из которых сохранилось только одно. От остальных остались их корневые части. Вероятнее всего, к петлям были подвешены колокольчики.

Рис. 5. Ажурная «колоколовидная» подвеска

1–4 , 7, 8 – общий вид; 5, 9 – вид сверху; 6, 10 – вид снизу

Подвеска отлита по составной восковой модели. Все основное тело модели подвески (вертикальная кольцевидная основа и перемычки) было создано из шнуров, налепленных на ленты: на ленту основы – пять шнуров, на ленты перемычек – по два. С торцевых сторон перемычек и кольцевидной основы четко виден двойной характер конструкции. Толщина перемычек и основы составляет до 0,5 см. При этом толщина ленты и шнуров примерно одинаковы. В перемычках лента примыкает к шнуру достаточно плотно. В основе между лентой и шнурами прослеживаются отдельные щели. Это вызвано тем, что колечки для подвешивания своей верхней частью были вставлены между шнурами и лентой. Так же были вставлены между лентой и шнурами основы и восемь перемычек, но так как они имели основной формообразующий и несущий характер, места стыков были зажаты плотнее. Более того, верхний из шнуров основы был при этом заглажен до такой степени, что следы шнура можно рассмотреть с трудом.

При изготовлении изначально была сформована круглая лента основы подвески. Затем она последовательно обматывалась шнурами. Четко видна вертикальная линия, от которой наматывались шнуры. Судя по тому, что как раз под этой линией располагаются остатки колечка, сначала наматывался нижний шнур, под который и вставлялись последовательно колечки.

Сохранившееся колечко для подвешивания моделировано из округлого в сечении стержня, имеет неправильную (стремящуюся к кольцевидной) форму и неравномерное по толщине сечение. Основная часть тела колечка имеет диаметр 0,3–0,4 см. В нижней части диаметр резко уменьшается до 0,2 см. В верхней части стержни, из которых моделировались колечки, смыкались, расплющивались в единую пластину, которая и заводилась на ленту кольцевидной основы изделия и зажималась сверху шнурами.

После укрепления колечек нижним шнурком последовательно наматывались остальные. Линии шнурков, наложенных на ленту основы подвески, не очень ровные. Шнурки изготовлены путем намотки тонкого воскового стержня на нить (волос? жилу?). Из четырех нижних шнурков три уложены плетением против часовой стрелки. Второй шнурок снизу уложен плетением по часовой стрелке. Под верхний шнур вставлялись двухслойные перемычки и тщательно притирались. Перемычки вставлялись примерно над колечками, но не очень точно. Затем перемычки были подогнуты к центру и прижаты верхними концами к вертикальному стержню. Часть из них при этом была прогнута в средней части. К вертикальному стержню сверху было примазано кольцо для подвешивания. При этом стержень был уплощен в плоскости кольца. Вероятно, концы стержня, из которого было слеплено кольцо, были вставлены в разрез верхней части вертикального стержня, затем зажаты, а стержень заглажен. Литник располагался в верхней части кольца.

Миниатюрный кубковидный сосуд (подвеска) (рис. 6; 7; 8: 4, 5 ), размерами 6,0 см в высоту и 4,0 см в диаметре, выполнен в технике составной утраченной модели. Сосуд имеет форму подконического кубка, вытянутого по вертикали, с оформленным венчиком, массивной ножкой и ручкой под венчиком. Сосуд мог либо реально использоваться для небольших культовых возлияний, либо существовать в культовой практике как знаковая подвеска. Возможна и совместимость обоих вариантов.

Рис. 6. Миниатюрный кубковидный сосуд (подвеска)

1–4 – общий вид; 5 – вид сверху; 6 – вид снизу

Рис. 7. Миниатюрный кубковидный сосуд (подвеска)

1 – вид сверху; 2 – вид снизу; 3–6 – общий вид; 7 – разрез

Рис. 8. Ажурная «колоколовидная» подвеска ( 1–3 ) и миниатюрный кубковидный сосуд (подвеска) ( 4, 5 )

1 – нижняя часть подвески; 2 – верхняя часть подвески, вид изнутри; 3 – двухслойные перемычки; 4 – общий вид сосуда (подвески); 5 – ручка

Чаша кубка имеет высоту 4,7 см и сужается сверху вниз от 4,0 см до 2,8 см. Полая со стороны чаши ножка имеет высоту 1,3 см и диаметр 1,1 см, при этом ее полая часть имеет глубину 0,5 см и диаметр 0,8 см. Таким образом, общая глубина чаши кубка составляет 5,2 см. Ножка завершается уплощенным расширением, отдельно примазанным к основной части модели – чаше и полой части ножки.

Внешняя поверхность кубка – от края венчика до конца ножки – декорирована украшенной четырьмя шнурами лентой, непосредственно под венчиком образующей петлевидную ручку (высотой 1,5 см, шириной 0,8 см).

Венчик кубка сформован из двух шнуров. Шнуры четко читаются на участках, примыкающих к ручке на длину 2,0–2,5 см. Далее они заглажены. Поверхность подвески орнаментирована налепным шнуровым орнаментом, состоящим из двух композиций: центральной и нижнего фриза. Центральная композиция – свастикообразная и состоит из двух крестообразно пересекающихся линий со спиралями на концах. Композиция расположена на части поверхности чаши, противоположной ручке, и занимает площадь 3 × 3 см.

На каждой из линий спирали на концах развернуты в разные стороны (по часовой стрелке). Спирали были выполнены из тонких восковых стержней, закрученных и налепленных непосредственно на восковую модель. Прилепы хорошо видны. Вертикальная линия налеплена поверх горизонтальной. Диаметр спиралей составляет 0,8 см. Ширина стержня – до 0,2 см, спирали были закручены очень плотно – в 4 оборота.

В нижней части чаши кубка располагался волнообразный (змеевидный) фриз. Фриз развернут непосредственно в месте перехода от чаши к ножке по кругу, примыкая с двух сторон к ленте, покрытой шнуровым орнаментом. Высота фриза составляет до 0,8 см. Фриз вылеплен из воскового стержня неравномерной толщины: от 0,15 до 0,5 см. Правая часть фриза (голова змеи?) равномерно, как и остальные «волны», загибается вниз, а конец закруглен. Левая часть (хвост?) утоньшена и оттянута в левую сторону.

В целом изображение на подвеске, если признать нижний фриз изображением змеи, достаточно однозначно трактуется как отображение солярного и хтони-ческого символов, расположенных в «правильном» порядке: нижний мир внизу, верхний – наверху.

Весьма вероятно, что и миниатюрный сосуд (подвеска), и «колоколовидная» подвеска были изготовлены в мастерской на заказ – для проведения культовых действий.

При изготовлении модели изначально была отформована чаша и полая ножка кубка, затем были прилеплены донная часть и шнуры венчика, затем – покрытая шнурами лента с ручкой. В последнюю очередь на готовую модель был налеплен орнамент. Литник располагался в нижней части подвески, в «дне кубка». Обращает на себя внимание тот факт, что при изготовлении «колоколовидной» ажурной подвески и миниатюрного сосуда-кубка (подвески) был использован один и тот же технологический прием: размещение в восковой модели шнуров, нанесенных на ленту, вдоль последней.

При обработке анализов этих предметов (табл. 1) сразу стала заметна сильная близость процентного содержания выявленных элементов. Соответственно,

«колоколовидная» подвеска и миниатюрный сосуд: медь – 77,98 и 80,2; олово – 18,51 и 16,65; свинец – 1,19 и 1,34; мышьяк – 1,54 и 0,94; серебро – по 0,24; сурьма – 0,21 и 0,26; железо – 0,21 и 0,25; никель – 0,06 и 0,04; ртуть – 0,08 и 0,07. Расхождение в цифрах укладывается в допустимую погрешность анализа. При таком сходстве химического состава, очевидно, включающего в себя как специально добавленные лигатуры, так и естественные примеси, содержащиеся в руде, можно говорить об изготовлении данных предметов в одной мастерской, а, возможно, и при единовременной плавке.

Литье по составной утраченной модели было широко распространено по горной и предгорной зонам Северного Кавказа во II тыс. до н. э. и в VII–IV вв. до н. э. ( Мошинский , 2012). Для первой трети I тыс. до н. э. изделий, выполненных по этой технологии, выявить пока не удавалось. Тем интересней комплекс с горы Стрижамент, содержащий артефакты именно этой эпохи, отлитые одним мастером в формы, образованные по составным утраченным моделям, при использовании одних и тех же приемов, из одного и того же металла.

Наибольшее количество аналогий можно привести для очковидной крюковидной подвески, которые достаточно широко распространены в памятниках кобано-колхидской культурно-исторической общности.

Территориально наиболее близка коллекция из района сел. Учкекен и Терезе Мало-Карачаевского района Карачаево-Черкесии (поступила в ГЭ в 1995 г.). Среди обнаруженных предметов (принадлежность их к одному комплексу не подтверждена, хотя, по уверениям находчиков, они были найдены «под камнем»), суммарно датированных последней четвертью II тыс. до н. э., присутствуют шесть очковидных крюковидных подвесок, но они выполнены из круглой в сечении стержня и имеют меньшие размеры (длина – 6–7,2 см, ширина – 6,9–7,5 см, диаметр стержня – 0,4–0,5 см) ( Пиотровский , 2013. С. 588. № 300.6). По мнению Ю. Ю. Пиотровского, коллекция (комплекс?) датируется XIV–XIII вв. до н. э. ( Пиотровский , 1997. С. 63).

Подвески этого типа известны также среди некомплексных находок в Балкарском или Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии ( Миллер , 1888. С. 101. Табл. XXIII: 8 ), в погр. № 1 из с. Инжиччукун в Карачаево-Черкесии ( Алексеева , 1960. С. 237. Рис. 4: 3 ), в коллекции из разрушенных в 1935 г. подкурганных погребений в Заюково и в коллекциях Д. А. Вырубова и Е. Зичи из Баксанского ущелья ( Козенкова , 1998. С. 60. Табл. XIX: 12, 13 ). При этом, похоже, все они имеют четырехгранное сечение прута. В Северной Осетии очковидные крюковидные подвески известны как в Дигории (могильники: Кумбулта ( Уварова , 1900. Табл. LXXXVIII: 5 ); Фаскау ( Motzenbäcker , 1996. Taf. 13: 6, 8 )), так и в Кобанском могильнике ( Уварова , 1900. С. 40. Табл. XXII: 2 ; Chantre , 1886. Pl. XXVII: 6 ), в могильниках у сел. Чми ( Уварова , 1900. Табл. LVI: 4 ) и Цамад (Сокровища Алании, 2011. С. 238. Илл. 55).

Особенно обильно представлены подвески данного типа на территории современной Южной Осетии. Это находки из Стрыфазского могильника Б. А. Куфтина и Б. В. Техова: (погр. 1 кромлеха № 5 и погр. 4 кромлеха № 11) находки из Стры-фазского могильника ( Куфтин , 1949а. Табл. XXVIII: 4 ; Техов , 2000. С. 87, 88. Рис. 28: 22 ; 72: 8 ), многочисленная серия подвесок из погребений Тлийского могильника ( Уварова , 1900. Табл. CXXXIII: 7 ; Куфтин , 1949а. С. 44; Техов , 1977.

С. 59–61, 147, 148), подвеска из Ачабети ( Куфтин , 1949а. Табл. XVI). Еще одна аналогичная подвеска происходит из разрушенного погребения в с. Мсхлеб Джавского района Республики Южная Осетия, у нее стержень также круглого сечения, а размеры небольшие: длина – 4,4 см, ширина – 3,9 см, диаметр стержня – 0,24 см ( Дзаттиаты , 2005. С. 21. Табл. I: 3 ). Комплекс был датирован XIII– X вв. до н. э. (Там же. С. 24).

Синхронными протокобанскому времени можно считать комплексы с подобными подвесками с территории Центральной Грузии, к примеру, погр. 91 могильника Цагвли ( Рамишвили , 1982. С. 35. Табл. XXI), находки из могильника Геби в Раче ( Куфтин , 1949а. С. 45. Табл. XXX: 1, 2 ). Обратим внимание на сечение стержня: в большинстве случаев (из известных) оно круглое, но у опубликованной Б. А. Куфтиным подвески из Стырфаза и у подвески из погр. 4 кромлеха № 11 также из Стырфаза – четырехгранное (Там же. С. 44; Техов , 2000. С. 87). Показательно, что именно погр. 4 кромлеха № 11 является одним из позднейших в могильнике: публикатор относит его к концу X – началу IX в. до н. э. ( Техов , 2000. С. 114). Ранее Б. В. Техов также обращал внимание на то, что «крючки, изготовленные из ребристого прута», появляются, наряду с подвесками из прута круглого сечения, только к концу II тыс. до н. э. ( Техов , 1977. С. 60). Таким образом, можно сделать вывод: подвески из прута круглого сечения относятся к протокобанскому времени, а из прута четырехгранного сечения – к раннекобанскому.

На территории бзыбской колхидской культуры в Абхазии все подобные подвески имеют четырехгранное сечение стержня. Одна из них известна в составе находки 1928 г. в Новом Афоне («на месте постройки водолечебницы»), принадлежность коллекции к одному комплексу сомнительна. Подвеска фрагментирована (сохранилась половина), но размеры ее близки к нашим: диаметр стержня – 0,6–0,9 см, высота – 10,5 см (Лукин, 1941. С. 44. Табл. IX: 1). Еще одна находка – в коллекции (о принадлежности ее к одному комплексу также ничего неизвестно) 1912 г. с участка Бахмача в с. Приморское (Петропавловское) (Стражев, 1926. С. 111. Рис. 16; Куфтин, 1949б. С. 147. Табл. X: 6; Воронов, 1969. С. 24. Табл. XXXIX: 19). Третья подвеска происходит из материалов разрушенных погребений в местности Кюр-Дере (Верхн. Эшера) (Куфтин, 1949б. Табл. XIV: 3), четвертая – случайная находка 1997 г. из с. Отхара (фонды АГМ) (Скаков, 2008. Рис. 6: 22), еще одна – из с. Верхн. Яштух (находка 1935 г.) (Куф-тин, 1949б. Рис. 48а: 1). Одна из немногих комплексных находок подвесок такого типа (3 экз.) в Бзыбской Абхазии происходит из Бамборского погребения (1960 г.), причем все они, как писал публикатор, имеют стержень трехгранного сечения (Трапш, 1970. С. 193. Рис. 17: 2, 4, 5). Данный комплекс, учитывая в том числе характер декора орнаментированного топора, может быть датирован в пределах IX в. до н. э. Еще одна находка (высота – 5,5 см, диаметр стержня – 0,5 см) в комплексе (пусть и связанная со своеобразным локальным вариантом бзыбской колхидской культуры) погр. 52 Гагринского могильника (Бжания В., Бжания Д., 1991. С. 19, 31. Рис. 16: 29). Все перечисленные выше находки с территории бзыбской колхидской культуры, пусть и некомплексные, можно, исходя из набора сопутствующего инвентаря, датировать в рамках IX в. до н. э., если же быть осторожнее – в рамках X – перв. пол. VIII в. до н. э. Это наиболее ранний пласт погребальных памятников бзыбской культуры, комплексы ранее X в. до н. э. для нее неизвестны.

В более южных регионах Колхиды (ингури-рионская колхидская культура) очковидные крюковидные подвески представлены меньше. Такая подвеска (четырехгранная?) известна из погребальной ямы 5 могильника Эргета-1 ( Мике-ладзе , 1990. Табл. XX). Это погребение отнесено к III хронологической группе, по Р. И. Папуашвили, и датировано им втор. пол. VIII – пер. пол. VII в. до н. э. ( Папуашвили , 2011. С. 85), что вполне оправданно. Несколько подобных подвесок (сечение стержня неизвестно), происходящих из Мухурчи, хранится в Март-вильском музее и, по неясной причине, датируется публикаторами XVI–XIV вв. до н. э., хотя в Мухурче другие столь ранние древности неизвестны (Martvili Museum…, 2014. P. 42).

Впрочем, именно в этом регионе появляется некое предполагаемое переходное звено: набор (8 экз.) очковидных крюковидных подвесок из трех коллекций бронзовых изделий, происхождение двух из которых указывается достаточно уверенно: с. Гагида Галского района Абхазии ( Jibladze et al. , 2004; Jibladze , 2005). Третья коллекция ( Скаков, Джопуа , 2019) поступила в фонды Абхазского государственного музея и, судя по почти полной идентичности набора вещей, происходит из того же памятника, что и две коллекции, оказавшиеся в Грузии. Судя по имеющимся рисункам, у этих подвесок сечение стержня круглое или приближающееся к круглому. Можно согласиться с датировкой этих коллекций грузинскими исследователями: XVI–XIV или XVIII–XV вв. до н. э. Таким образом, мы получаем возможное переходное звено, позволяющее проследить проникновение подвесок этого типа с стержнем круглого сечения (наряду с другими типами бронзового инвентаря) из Центрального Кавказа в Северо-Западную Колхиду (середина II тыс. до н. э.) и бытование их в Колхиде (перв. четв. I тыс. до н. э.) со стержнем четырехгранного сечения. Именно в центрально-кавказском регионе наиболее рано, еще в конце II тыс. до н. э., появляются подвески с четырехгранным сечением стержня. Видимо, около X–IX вв. до н. э. подвески с четырехгранным сечением стержня из Колхиды или из Центрального Кавказа проникают на территорию западно-кобанской культуры. Такая предполагаемая картина позволяет несколько скорректировать наши представления о транскавказских («кобано-колхидских») контактах во II–I тыс. до н. э.

Найти точные аналогии кубковидной и колоколовидной подвескам практически невозможно: это вещи уникальные, выполненные в единственном экземпляре. Миниатюрные бронзовые сосуды, пусть и типологически различные, также известны среди материалов кобано-колхидской культурно-исторической общности. На территории центральной кобанской культуры – в могильнике Верхняя Рутха (Уварова, 1900. Табл. XCII: 15; Motzenbäcker, 1996. Taf. 31: 9; 69: 11, 12) и в Кобанском могильнике (Chantre, 1886. Pl. XXXI: 3). Известны миниатюрный (высота – 1,5 см, диаметр – 1,2 см) сосудик-подвеска в коллекции Зичи из Баксанского ущелья (Козенкова, 1998. С. 48. Табл. XIII: 23), двуручный сосудик (высота – 2,9 см) в коллекции Британского музея из Приэльбрусья (Curtis, Kruszynski, 2002. P. 27, 28. Fig. 15. No. 89), миниатюрная кружка в погр. 206 Тлийского могильника (Техов, 1980. С. 35. Табл. 89: II-2), близкая к ней подвеска-сосудик из Заюково (Гуважоков, 2015. Фото 19: 1). На территории бзыбской колхидской культуры к этому ряду можно отнести миниатюрный (высота – 4,4 см, диаметр – 4,2 см) и богато декорированный бронзовый сосудик в составе упомянутой выше новоафонской находки 1928 г. (Лукин, 1941. С. 45. Табл. VIII: 3; Куфтин, 1949б. Рис. 29: 4), а также бронзовую подвеску-сосудик с крышечкой (высота – 6,4 см) и гравированным декором в составе коллекции из с. Анухва (Доманский, 1979. С. 25, 26. Рис. 4; 11).

Территориально ближайшим аналогом «колоколовидной» подвеске является ажурный «колокольчик-погремушка» с закрытой нижней частью с прорезями из разрушенного в 1935 г. кургана у сел. Заюково в Баксанском ущелье ( Ко-зенкова , 1998. С. 42. Табл. XII: 2 ). Сопутствующие материалы были отнесены В. И. Козенковой к «рубежу II–I тыс. до н. э., может быть несколько позже» (Там же. С. 42). Кстати, вместе с этим «колокольчиком» были найдены и упомянутые выше очковидные крюковидные подвески. Еще одним аналогом, даже более близким, учитывая характер шнуров, является подвеска из Закавказья (?), входящая в состав коллекции Британского музея ( Curtis, Kruszynski , 2002. P. 61. Fig. 37. No. 152). Более отдаленные аналогии известны в святилищах Восточной Грузии эпохи поздней бронзы – раннего железа Шилда и Мелаани ( Pizchelauri , 1984. Abb. 38: 10 ; 48: 3, 6 ).

Чаша по своей форме вполне соответствует относительно ранней серии бронзовых кобанских мисок ( Козенкова , 1998. С. 107. Табл. XLII: 1 ). В качестве аналогов по форме можно привести чашу из погр. 5 кромлеха № 10 Стырфазско-го могильника ( Техов , 2000. С. 52. Рис. 55: 6 ), миски из гробницы 3 могильника Терезе и т. д. Главная ее особенность – способ крепления несохранившегося дна. Впрочем, крепление дна с помощью заклепок характерно для всех крупных кобано-колхидских бронзовых сосудов. Обратим также внимание на миску из погр. 138а Тлийского могильника: у нее не было металлического дна, его роль выполняла «деревянная подстилка» ( Техов , 1980. С. 31. Табл. 78: 1 ). Показательно, что в этом же комплексе была обнаружена очковидная крюковидная подвеска из прута четырехгранного сечения (Там же. Табл. 78: 7 ).

Клад с горы Стрижамент, безусловно, имеет культовый характер. Исходя из орнамента на миниатюрном сосуде (подвеске), можно говорить о солярном и, вероятно, хтоническом характере культов. То, что эти культы были увязаны с культом плодородия, давно уже можно считать общим местом. Судя по утраченным кольцам на «колоколовидной» подвеске, предметы активно использовались владельцем в течение длительного времени. Являлся ли владелец рядовым членом коллектива или обладал особыми сакральными полномочиями, мы не знаем. Единственное надежно выделенное погребение жреца в кобанском могильнике Гастон Уота (Северная Осетия) датируется IV в. до н. э. ( Mošinskij , 1999). В то же время «клады» с различным набором инвентаря хорошо известны в кобано-колхидском ареале. Показательно, что во многих случаях обнаруженные предметы были помещены в бронзовые сосуды (Жемталинский клад, Казбекский клад и т. д.).

Как было показано выше, наиболее вероятной датировкой клада являются X – перв. пол. VIII в. до н. э. Таким образом, комплекс становится маркером перемещения раннекобанских племен на север. К другим ранним свидетельствам продвижения кобанцев в район Ставрополя можно отнести также находку биметаллического кинжала на р. Бучинка (западная окраина города), датированную серединой IX – серединой VIII в. до н. э. (Прокопенко, 2010. С. 9, 10. Рис. 1). Впрочем, как и большинство других ранних находок кобанского времени из окрестностей Ставрополя, к примеру Ставропольское погребение 1940 г., нижний слой Грушевского городища, погребения № 10 и 11 на могильнике № 2 Татарского городища (Кудрявцев, Галаева, 2008; и др.), кинжал с р. Бучинка можно датировать в более широких и несколько более поздних хронологических рамках (VIII – начало VII в. до н. э.) и отнести в целом к предскифскому периоду (Прокопенко, 2018). В этом случае публикуемый нами комплекс можно считать наиболее архаическим среди кобанских древностей данного региона.

Список литературы Раннекобанский клад бронзовых предметов с горы Стрижамент (Ставрополье)

- Алексеева Е. П., 1960. Находки эпохи поздней бронзы в Карачаево-Черкесской автономной области // СА. № 2. С. 236-241.

- Бжания В. В., Бжания Д. С., 1991. Древний могильник в Гагре. Сухуми: Алашара. 72 с.

- Брилева О. А., Кравцова С. Л., 2018. Археологические памятники на г. Стрижамент // Кавказ в системе культурных связей Евразии в древности и средневековье. XXX "Крупновские чтения" по археологии Северного Кавказа: материалы Междунар. науч. конф. / Отв. ред. У. Ю. Кочкаров. Карачаевск: Карачаево-Черкесский гос. ун-т. С. 163-166.

- Воронов Ю. Н., 1969. Археологическая карта Абхазии. Сухуми: Алашара. 146 с.

- Гуважоков Д. Х., 2015. Кабардино-Балкария в эпоху поздней бронзы и раннего железа: курсовая работа студента 5-го курса КБГУ. 35 с.

- Дзаттиаты Р. Г., 2005. Новый археологический материал из сс. Мсхлеб и Сохта // Известия Юго-Осетинского НИИ. Вып. XXXVII. С. 19-30.

- Доманский Я. В., 1979. Новый комплекс колхидской культуры из Абхазии // Труды ГЭ. Т. XX. Л.: Искусство. С. 23-36.

- Егорейченко А. А., 1991. Очковидные подвески на территории СССР // СА. № 2. С. 171-181.

- Козенкова В. И., 1998. Материальная основа быта кобанских племен. Западный вариант. М.: Наука. 200 с. (САИ; вып. В2-5.)

- Кудрявцев А. А., Галаева В. Н., 2008. Погребения кобанского времени на могильнике № 2 Татарского городища // Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вып. VIII: Крупновские чтения, 1971-2006. М.: Памятники исторической мысли. С. 752-753.

- Куфтин Б.А., 1949а. Археологическая маршрутная экспедиция 1945 года в Юго-Осетию и Имеретию. Тбилиси: АН Грузинской ССР. 230 с.

- Куфтин Б. А., 1949б. Материалы к археологии Колхиды. Т. I. Тбилиси: Техника да шрома. 360 с.

- Ларенок В. А., Ларенок О. П., 2018. Биспиралевидные подвески из кургана № 5 курганного могильника "Бургуста 1" Красносулинского района Ростовской области // Кавказ в системе культурных связей Евразии в древности и средневековье. XXX Крупновские чтения: материалы Междунар. науч. конф. Карачаевск: Карачаево-Черкесский гос. ун-т. С. 219-220.

- Лукин А. Л., 1941. Материалы по археологии Бзыбской Абхазии // Труды Отдела истории первобытной культуры. Т. I. Л.: ГЭ. С. 17-97.

- Микеладзе Т. 1990. К археологии Колхиды (эпоха средней и поздней бронзы - раннего железа). Тбилиси: Мецниереба. 150 с.

- Миллер Всев., 1888. Терская область. Археологические экскурсии. М.: Тип. А. И. Мамонтова и К. [4], VI, IV, 135 с., 28 л. ил., карт. (Материалы по археологии Кавказа; вып. I.)

- Мошинский А. П., 2012. Литье по составной восковой модели на Северном Кавказе во II-I тыс. до н. э. // Новейшие открытия в археологии Северного Кавказа. Исследования и интерпретация. XXVII Крупновские чтения: материалы Междунар. науч. конф. Махачкала: Мараевъ. С. 213-214.

- Охонько Н. А., 2008. К вопросу о заселении Ставропольской возвышенности в древности и средневековье // Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вып. VIII: Крупновские чтения, 1971-2006. М.: Памятники исторической мысли. С. 380-381.

- Папуашвили Р., 2011. К вопросу об абсолютной хронологии могильников Колхиды эпохи поздней бронзы - раннего железа // Вопросы древней и средневековой археологии Кавказа / Отв. ред. Х. М. Мамаев. Грозный: Ин-т гуманитар. исслед.; М.: ИА РАН. С. 82-94.

- Пиотровский Ю. Ю., 1997. Новый комплекс металлических изделий финала эпохи бронзы с Северного Кавказа // Отчетная археологическая сессия за 1996 год: тез. докл. СПб: ГЭ. С. 60-63.

- Пиотровский Ю. Ю., 2013. Селения Учкекен и Терезе, Мало-Карачаевский р-н, Карачаево-Черкесия, Россия. Случайная находка // Бронзовый век. Европа без границ. Четвертое - первое тысячелетия до н. э.: каталог выставки / Науч. ред. Ю. Ю. Пиотровский. СПб.: Чистый лист. С. 587-589.

- Прокопенко Ю. А., 2010. Новые находки предметов вооружения и конской упряжи IX-VIII, VI, IV-III вв. до н. э. в окрестностях г. Ставрополя // Из истории культуры народов Северного Кавказа. Вып. 2. Ставрополь: Графа. С. 9-18.

- Прокопенко Ю. А., 2018. Находки предметов вооружения и конской упряжи предскифского времени в окрестностях г. Ставрополя // Oriental Studies. Калмыцкий научный центр РАН. Т. 37, вып. 3. С. 23-36.

- Рамишвили А. Г., 1982. Археологические работы в с. Цагвли // Полевые археологические исследования 1979 года (Краткие сообщения). Тбилиси: Мецниереба. С. 34-37.

- Скаков А. Ю., 2008. Погребальные памятники Бзыбской Абхазии X-VII вв. до н. э. // РА. № 1. С. 15-27.

- Скаков А. Ю., Джопуа А. И., 2019. Новые находки эпохи бронзы в Абхазии: набор маркеров высокого социального статуса на "белом пятне" археологической карты // IX "Анфимовские чтения" по археологии Западного Кавказа. Проблемы исследования древних и средневековых поселений и могильников Западного Кавказа: К 110-летию со дня рождения Н. В. Анфимова: материалы междунар. археолог. конф. (г. Краснодар, 29-31 мая 2019 г.). Краснодар: Шлепнев М. В. С. 275-280.

- Сокровища Алании / Науч. ред. М. М. Блиев. М.: Эксмо, 2011. 240 с.

- Стражев В. И., 1926. Бронзовая культура в Абхазии // Известия Абхазского научного общества. Вып. IV. С. 105-124.

- Техов Б. В., 1977. Центральный Кавказ в XVI-X вв. до н. э. М.: Наука. 240 с.

- Техов Б.В., 1980. Тлийский могильник. Комплексы XVI-X вв. до н. э. Тбилиси: Мецниереба. 196 с.

- Техов Б. В., 2000. Новый памятник эпохи поздней бронзы в Южной Осетии (Стырфазские кромлехи). Владикавказ; Цхинвал: Северо-Осетинский науч. центр. 240 с.

- Трапш М. М., 1970. Труды. Т. 1: Памятники эпохи бронзы и раннего железа в Абхазии. Сухуми: Алашара. 212 с.

- Уварова П. С., 1900. Могильники Северного Кавказа. М.: Тип. А. И. Мамонтова и К. 382 с. (Материалы по археологии Кавказа; вып. VIII).

- Chantre E., 1886. Recherches anthropologiques das le Caucase. T. II: Periode Protohistorique: Atlas. Paris: Ch. Reinwald; Lion: Henri Georg. 226 p.

- Curtis J., Kruszynski M., 2002. Ancient Caucasian and Related Material in the British Museum. London: British Museum. 128 p. (The British Museum Occasional Paper; no. 121.)

- Jibladze L., 2005. New information about the bronze grave goods discovered in v. Gagida, Gali district // Dziebani. Journal of the Georgian Archaeology of the Otar Lordkipanidze Institute of Archaeology Georgian Academy of Sciences. No. 15-16. P. 144-146. (In Georgian and English.)

- Jibladze L., Papuashvili R., Khvistani R., 2004. Recent archaeological discoveries in the village of Gagida (Gali district) dating to the Middle and beginning of the Late Bronze Age // Dziebani. Journal of the Georgian Archaeology of the Otar Lordkipanidze Institute of Archaeology Georgian Academy of Sciences. No. 13-14. P. 74-82. (In Georgian and English.)

- Martvili Museum of Local Lore / Author and Coordinator of the project N. Sulava. Tbilisi, 2014. 120 p. (In Georgian and English.)

- Mošinskij A., 1999. Die Bestattung eines "Priesters" der Koban-Kultur im Gräberfeld Gaston Uota, Nordkaukasien // Eurasia Antiqua. Bd. 5. S. 218-231.

- Motzenbäcker I., 1996. Sammlung Kossnierska. Der digorische formenkreis der kaukasischen bronzezeit. Berlin. 294 S. (Museum für Vor -und Frühgeschichte, Bestandskataloge; Bd. 3.)

- Pizchelauri K., 1984. Jungbronzezeitliche bis ältereisenzeitliche Heiligtümer in Ost-Georgien. München: Verlag C.H. Beck. 122 S. (Materialien zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie. Bd. 12.)