Ранненеолитический объект с черепом медведя в структуре Фофоновского могильника

Автор: Жамбалтарова Елена Дашиевна, Клементьев Алексей Михайлович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.10, 2011 года.

Бесплатный доступ

Публикация представляет результаты комплексного анализа археологического объекта с черепом медведя, обнаруженного в ходе полевых работ на Фофоновском могильнике. На основании анализа археозоологических и этнографических источников определено, что исследуемый объект является свидетельством выполнения ритуальных действий древним населением. По таким признакам, как отсутствие внешних и внутренних сооружений, ориентировка черепом на ЮВ, засыпка охрой археологический объект № 2 (2008 г.) отнесен к раннему неолиту. Прослежены аналогии в погребальных и поселенческих комплексах раннего неолита и позднего бронзового века Байкальского региона.

Байкальский регион, фофоновский могильник, ранний неолит, погребальные обряды, медведь

Короткий адрес: https://sciup.org/14737497

IDR: 14737497 | УДК: 903.7

Текст научной статьи Ранненеолитический объект с черепом медведя в структуре Фофоновского могильника

К настоящему времени получены определения всего объема фаунистических материалов могильников и одиночных погребений неолита – раннего бронзового века Западного Забайкалья [Лбова и др., 2008. С. 236–243; Клементьев, 2009. С. 234–236; Клементьев, Мартынович, 2009]. Но остаются актуальными проблемы реконструкции палеоэкологической ситуации обитания исследуемого населения и определения основных черт адаптивной стратегии, связанных с эксплуатацией зооресурсов. Особый научный интерес представляет реконструкция мировоззренческих представлений древнего населения, в частности, связанных с особым отношением к медведю, археологически зафиксированных в исследуемом погребальном обряде.

Целью работы является комплексное изучение археологического объекта с черепом медведя Фофоновского могильника

(материалы хранятся в музее БНЦ СО РАН, Ф. 08/п. 2). Исходя из цели исследования, мы поставили и попытались решить следующие задачи:

-

• полное введение в научный оборот новых материалов;

-

• интерпретация рассматриваемого объекта в контексте ранненеолитических погребений Фофоновского могильника;

-

• сравнительный анализ полученных результатов с определениями фаунистических материалов памятников неолита – раннего бронзового века Байкальского региона;

-

• привлечение и анализ результатов этнографических исследований культа медведя для определения роли медведя в системе жизнеобеспечения и мировоззрении исследуемого населения.

Фофоновский могильник является одним из крупнейших и древнейших погребальных комплексов Байкальского региона, вклю- чающим в себя три разновременные группы погребений (ранний неолит, бронзовый век, средневековье) [Герасимов, Черных, 1975. С. 47]. Могильник расположен на субширотном участке нижнего течения р. Селенги, в 0,5–1 км выше с. Фофоново на юго-западном, юго-восточном и восточном склонах Фофоновской горы, на высоте 26–40 м над уровнем реки (рис. 1). Современная обстановка в окрестностях могильника представлена разнообразными ландшафтами. Это граничная территория долинных заболоченных лугов дельты Селенги, осоковозлаковых солонцеватых долинных степей и сосновых лесов Улан-Бургасы; в непосредственной близости находятся горнотаежные темнохвойные леса водоразделов Хамар-Дабана [Михеев, Ряшин, 1977].

Памятник открыт в 1926 г. А. П. Окладниковым [1928. С. 64–69]. Работы на могильнике проводились М. М. Герасимовым в 1931, 1934–1936, 1959 гг. [Герасимов, Черных, 1975. С. 23], А. П. Окладниковым в 1948 и 1950 гг. [1955. С. 14], В. П. Коневым в 1987–1991 и 1996 гг. [Конев, 1996; Жам-балтарова, Конев, 2001. С. 171–172; Лбова и др., 2008. С. 54–60], одним из авторов на- стоящей статьи в 2007–2008 гг. [Жамбалта-рова, 2010. С. 44–47]. В целом за весь период исследований могильника было раскопано более ста погребений.

В 2008 г. комплексные полевые работы с применением георадара проводились на восточном склоне Фофоновской горы (см. рис. 1). Стратиграфическая ситуация на участке раскопок представляется следующей:

-

1) дерн – 10–13 см;

-

2) мелкозернистый лессовидный песок светло-коричневого цвета – 25 см;

-

3) прослой темно-коричневой супеси с прокалинами, местами черной от сажи – 5–25 см;

-

4) толща плотной светло-коричневой супеси с рыжеватым оттенком – 40–65 см;

-

5) слой плотной светло-коричневой супеси – 15–40 см;

8) слой светло-коричневого, белесого, с карбонатизацией разнозернистого песка.

Археологический объект № 2 обнаружен на юго-восточной экспозиции Фофоновской горы на высоте 40–41 м над уровнем реки, в 4 м на С от погребения № 1. На глубине 33 см от современной поверхности был найден фрагмент обожженной керамики. На глу-

Рис . 1 ( фото ). Восточная и юго - восточная экспозиции Фофоновской горы – c трелкой указано место проведения полевых работ ( снято с Ю ; полевая документация Е . Д . Жамбалтаровой )

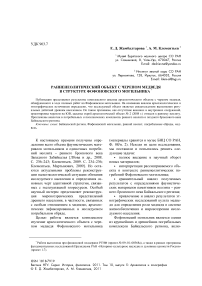

Рис . 2 ( фото ). Планиграфическая ситуация на глубине 70 см от современной поверхности : охристое пятно с углистыми примазками ( снято с СВ ; полевая документация Е . Д . Жамбалтаровой )

Рис . 3 ( фото ). Планиграфическая ситуация на глубине 113 см от современной поверхности :

1 – охристое пятно с сажистыми примазками ; 2 – мелкие раздробленные кости ;

3 – камень ( снято с ССВ ; полевая документация Е . Д . Жамбалтаровой )

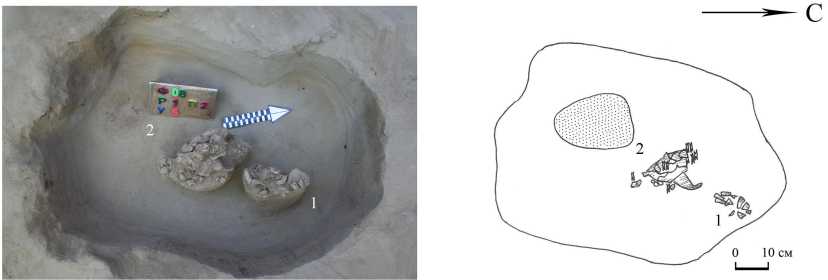

Рис . 4. Археологический объект № 2 (2008 г .) Фофоновского могильника :

1 – череп медведя ; 2 – охристое пятно ( полевая документация Е . Д . Жамбалтаровой )

бине 70 см от современной поверхности в плотном супесчаном субстрате светлокоричневого цвета зафиксировано вытянутое охристое пятно с угольными примазками (0,4-1 х 1,4 м) (рис. 2), рядом с которым наблюдались два сажистых пятна (65 х 20 и 20 х 20 см). По мере углубления пятно меняло очертания. Глубина охристого заполнения составляет около 70 см. В его верхней части следы огня фиксировались наиболее интенсивно. На глубине 113 см от современной поверхности в 5 см от пятна на Ю был зафиксирован камень (размерами 15 х 10 см), в 30-50 см на СЗ от пятна найдены мелкие раздробленные кости (рис. 3). На глубине 137–140 см охристое пятно исчезло.

Под пятном была зафиксирована яма подпрямоугольной формы со скругленными углами (60 х 90 см), ориентированная по оси ЮЮЗ–ССВ. На дне ямы на глубине 160 см от современной поверхности был обнаружен фрагментированный череп бурого медведя (Ursus arctos L.). Присутствуют фрагменты верхнечелюстной кости с постоянными коренными зубами, носовые и межчелюстные кости черепа не сохранились. Череп лежал на боку, носовой частью был ориентирован на ЮВ (рис. 3). В 20 см на ЮЗ от черепа наблюдалось пятно охры (25 х 15 см) с глубиной заполнения 25 см (рис. 4).

Определено, что имеющиеся фрагменты принадлежали годовалому медведю со сформировавшейся зубной системой и с еще не заросшими черепными швами. По этим признакам можно предположить, что, скорее всего, ритуальные действия с черепом медведя были совершены весной. По таким признакам, как отсутствие внешних и внутренних сооружений, ориентировка черепом на ЮВ, засыпка охрой археологический объект № 2 соотнесен с ранненеолитическими погребениями Фофоновского могильника.

К настоящему времени погребения раннего неолита обнаружены на западном и восточном склонах Фофоновской горы. Предварительный анализ планиграфиче-ских особенностей ранненеолитического комплекса погребений Фофоновского могильника показал, что погребения, локализованные на западном склоне горы, характеризуются, преимущественно, северо-восточной и восточной ориентировкой, бедностью инвентаря (отщепы, фрагменты керамики, челюсть животного, игла из кости) или его отсутствием. Погребения, расположенные на восточном склоне Фофо-новской горы, характеризуются, преимущественно, юго-восточной ориентировкой, наличием инвентаря и его богатством по сравнению с западной группой погребений (вкладышевые орудия, украшения из расщепленных клыков кабана, кальцитовые кольца, перламутровые бусины, подвески из резцов оленя, клыки грызунов). В большинстве погребений наблюдается интенсивная засыпка охрой. В целом в восточной группе погребений следует отметить большее разнообразие погребального обряда, выраженное в наличии коллективных (погребения № 7/1959, № 11/1996, № 4/2008) и парного (№ 12/1996) погребений. В восточной группе ранненеолитических погребений особенно выделяются погребение с «чужим» человеческим черепом (№ 1/2007) и объект с черепом бурого медведя (№ 2/2008). Можно сделать предположение, что рассмотренные группы погребений принадлежали разным родовым коллективам.

В структуре Фофоновского могильника самостоятельный археологический объект с черепом медведя фиксируется впервые. Но отметим, что в инвентаре погребения № 7 (1948 г.) находилось острие из малой берцовой кости медведя [Лбова и др., 2008. С. 236], в коллекции 1959 г. определена малая берцовая кость медведя (ГИМ 1671/192).

Ближайшие аналогии исследуемому объекту мы находим в ранненеолитическом комплексе погребений могильника Шаманка II. В засыпке большинства ям отмечены черепа, ветви нижних челюстей, клыки и зубы, ost penis медведя [Базалийский и др., 2006. С. 85]. Клыки медведя также встречаются в ранненеолитических погребениях могильника Локомотив [Базалийский, Савельев, 2008. С. 14]. Отличие заключается в том, что медвежьи кости, найденные в могильниках Шаманка II и Локомотив, относятся к погребениям (зафиксированы в засыпке погребений либо в сопроводительном инвентаре), а на Фофоновском могильнике обнаружен самостоятельный археологический объект с черепом медведя.

Метакарпальные, метатарсальные кости и фаланги бурого медведя были найдены в погребении № 32 могильника Шумилиха, отнесенном авторами по дате 4 660 ± 80 л. н. (ГИН-4068) к позднему бронзовому веку [Горюнова, 2002. С. 10]. Кости принадлежали двум особям, одна из которых являлась молодым медведем [Иваньев, 1981. С. 30]. В позднебронзовых погребениях № 22 и 24 могильника Шумилиха зафиксированы скульптурные изображения медведей из кости [Савельев и др., 1981].

Значительное количество костных остатков медведя обнаружено в материалах неолитических стоянок среднего течения р. Ангары. Медвежьи кости составляют 46,7 % от всего объема фаунистических материалов Братской стоянки [Ермолова, 1978. С. 46], на стоянке Усть-Ёдарма-II – 6,4 % от всего объема костей млекопитающих и 72,7 % от объема костей хищников. Н. М. Ермолова объясняет этот факт экологической приуроченностью к таежной зоне [Ермолова, 1978. С. 47]. Кости медведей немногочисленны в неолитических материалах Усть-Хайтин-ской стоянки (верхнее течение р. Ангары), где составляют всего 12 % от объема костей хищных млекопитающих. На стоянке Бу-гульдейка-2, расположенной на западном берегу Байкала, кости медведя полностью отсутствуют.

При изучении характера взаимодействий между человеком и медведем на территории Северной Евразии в эпоху голоцена П. А. Косинцев приходит к выводу, что медведи не имели существенного промы- слового значения, а играли важную роль в системе мифологических представлений [2000. С. 4]. Возможно, этим объясняется в целом небольшое количество медвежьих костей в материалах рассматриваемых погребальных и поселенческих комплексов.

Рассмотрение археологических материалов дополним этнографическими сведениями о медвежьих праздниках. Культ медведя был широко распространен у народов Сибири и Дальнего Востока: хантов, манси, ненцев, кетов, эвенков, коряков, чукчей, камчадалов, айнов, орочей, ороков, нивхов, нанайцев, удэгейцев, ульчей [Соколова, 1972. С. 67]. Большинство исследователей считают, что культ медведя является чрезвычайно древним, уходящим своими корнями в палеолитическое время [Васильев, 1948. С. 79; Табарев, 2000. С. 14], «доша-манским» [Васильев, 1948. С. 79; Туров, 2002. С. 132] и составлявшим некогда основу мировоззренческой системы древнего населения [Кулемзин, 2000. С. 77]. Кульминацией медвежьего праздника являются «проводы – захоронение головы» медведя на специальном помосте или на дереве [Туров, 2002. С. 132], в земле или в озере [Соколова, 1972. С. 72].

Таким образом, можно сделать вывод, что по археологически фиксируемым материалам рассматриваемых погребальных комплексов исследуемый объект, возможно, является одним из свидетельств выполнения древним населением действий, основанных на мифоритуальных, «дошаманских» представлениях, связанных с культом медведя.

THE EARLY NEOLITHIC OBJECT WITH THE SKULL OF THE BEAR IN THE STRUCTURE OF THE FOFONOVO CEMETERY