Раннепалеолитический комплекс местонахождения Рубас-1 (по материалам работ в 2011 году)

Автор: Деревянко А.П., Анойкин А.А., Борисов М.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XVII, 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521769

IDR: 14521769

Текст статьи Раннепалеолитический комплекс местонахождения Рубас-1 (по материалам работ в 2011 году)

Со времени первых находок, сделанных в Вертешселеше [Vértesѕsѕzőlőѕ…, 1990], мелкоорудийные/микролитические индустрии привлекали большое внимание и вызывали много вопросов у специалистов занимающихся ранним каменным веком, т.к., не в полной мере соответствовали традиционным представлениям о развитии каменных технологий в палеолитическое время. За прошедшее время эти ассамбляжи, первоначально выглядевшее, как некий уникальный культурный феномен, зафиксированы во многих регионах Старого Света, хронологически перекрывая все основные этапы древнего каменного века. На территории Евразии они были распространены от Центральной Европы до Китая, в хронологическом интервале примерно от 1 млн. до 300 тыс. лет назад. Основными районами, где зафиксированы раннепалеолитические мелкоорудийные индустрии, являются Ближний Восток (Бизат Рухама и др.), Центральная Европа и Апеннинский полуостров (Изерния-ля-Пинета, Вертешселеш и др.), Средняя Азия (Кульдара и др.) и Северный Китай (Дунгуто и др.) [Lower Palaeolithic…, 2003; Деревянко, 2009]. В последние годы, благодаря масштабным исследованиям совместной археологической экспедиции нескольких институтов РАН, под общим руководством академика А.П. Деревянко, был выявлен принципиально новый район присутствия мелкоорудийных индустрий – приморские районы Южного Дагестана, что позволяет включить кавказский регион в зону появления и распространения этих специфических ассамбляжей. Микролитические комплексы раннего палеолита были обнаружены здесь на относительно небольшом удалении от г. Дербента на двух стратифицированных памятниках – Дарвагчай-1 и Рубас-1. Археологический материал на обеих стоянках связан с древними прибрежно-морскими отложениями, соответствующим различным трансгрессивным этапам истории Каспийского моря [Деревянко и др., 2009]. Согласно естественнонаучным данным, нижний комплекс находок местонахождения Рубас-1 на настоящий момент является наиболее древним свидетельством присутствия раннепалеолитических мелкоорудийных индустрий на территории Евразии, а их возраст сопоставим с самыми ранними свидетельствами выхода древних гоминидов за пределы африканского континента.

*Работа выполнена в рамках проектов РФФИ (№ 10-06-00085-а и 11-06-10009-к).

Местонахождение Рубас-1 локализовано в теле древнего оползня, в настоящее время имеющего вид 28-метрового террасовидного уступа. Стационарные работы на объекте начались в 2006 г., когда на обращенном к реке склоне была заложена разведочная траншея шириной 2 м, состоящая из нескольких ступеней, общей протяженностью 28 м и глубиной до 18 м от края уступа. На глубине = 16 м от точки начала работ, на небольшом участке (= 2 кв. м) была вскрыта тонкая (до 0,15 м) гравийно-галечная прослойка, содержащая в небольшом количестве отдельности кремня, в том числе и с признаками искусственного расщепления. В ходе работ 2007–2010 гг. площадь раскопок на уровне нижнего культуросодержащего горизонта (сл. 5) составила 182 кв.м. [Деревянко, Анойкин, Борисов, 2010] В 2011 г. к юго-западной стенке раскопов 2009–2010 гг. была сделана дополнительная прирезка итоговой площадью 13,5 кв.м.

В результате работ на сводном стратиграфическом разрезе памятника было выделено четыре разновозрастные пачки отложений [Лещинский и др., 2009]. Пачка 1 (слой 6; тортонский век, N12tr) представляет собой илы шельфа (глубина вод от 20 до 200 м). Пачка 2 (слои 5 и 4; поздне-акчагыльское время, N23ak) сформирована в субаэральных и субаквальных (на глубинах от 0 до 15 м – пляжная, предфронтальная и переходная зоны) условиях морского побережья, сложена галечниками и песками. При этом культуросодержащий слой 5 представлен гравийно-галечной прослойкой мощностью до 0,4 м, с зеленовато-серым алеврито-песчаным заполнителем. Пачка 3 (слои 3 и 2; поздний (?) неоплейстоцен) – речной аллювий. В слое 3 присутствует археологический материал среднепалеолитического облика. Пачка 4 (слой 1; поздний неоплейстоцен – голоцен) – субаэральные образования. В слое выявлено несколько уровней залегания каменных артефактов, относящихся к поздним этапам среднего - верхнему палеолиту [Там же, с. 147]. Обоснование возраста отложений базируется на совокупности геологических и палеонтологических данных. Так, в подошвенной части слоя 4 было обнаружено большое количество раковинок и створок остракод хорошей сохранности, редкие фораминиферы (Rotalia beccari (Li^^^^e) и др.) и гастроподы. Доминанты среди остракод: эвригалинные Cyprideis littoralis (Brady) и Cyprideis punctillata (Brady). Другие виды - солоновато-пресноводные формы: Limnocythere aff. lucu-lenta Live^^tal, Limnocythere tenuireticulata S^^zi^^, Candona abichi Live^^tal, Ilyocypris bradyi Sars, Eucypris aff. puriformis Mandelstam. Наиболее важно присутствие в слое значительного количества L. tenuireticulata SЅ^^zi^^ и L. aff. luculenta Livental. Первый вид появляется в акчагыльское время и для него типичен. Распространение второго – с акчагыльского до бакинского времени, где он угасает. Вид C. punctillata (Brady) известен в отложениях миоцена - апшерона. Раковины акчагыльских видов C. abichi Li-vental и E. aff. puriformis Mandelstam имеют признаки локального переноса. C. littoralis (Brady) и I. bradyi Ѕarѕ – виды широкого распространения. Таким образом, состав остракод и литология осадков позволяют предпо- лагать осадконакопление в опресненных прибрежных водах акчагыльско-го моря [Там же].

Древнейший археологический комплекс памятника связан со сл. 5. Среди угловатых обломков кремня, представленных в незначительном количестве в гравийно-галечной составляющей слоя (основную массу составляют обломки известняка и песчаника), некоторые предметы имеют признаки искусственной обработки. Диагностика изделий затруднена сильной «сглаженностью» поверхности предметов, что, скорее всего, связано с абразионным воздействием на них песка в пляжно-прибрежных условиях, в которых формировался слой, и особенностями самого кремневого сырья (сильная внутренняя трещиноватость, следствием которой были частые случаи природного раскалывания отдельностей кремня и образование по их краям участков с «естественной» ретушью). В ходе работ 2011 г. было обнаружено 35 экз. кремня, имеющих признаки искусственного расщепления разной степени выраженности. Сохранность и облик предметов определили разделение коллекции на две группы по степени выраженности антропогенного воздействия. Артефакты первой группы представлены сколами, теми орудийными формами, которые легко диагностируются, имеют типологическую привязку и выраженную системность обработки, а также нуклевидными формами с прослеживающейся системой подготовки ядри-ща и негативами серии целенаправленных снятий. Изделия второй группы представлены простыми нуклевидными формами, а также обломками и осколками, вторичная отделка которых позволяет диагностировать возможную системность обработки и выделить рабочие участки. Также в эту категорию попадает группа мелких сколов, для которых нельзя исключать возможность образования при раскалывании кремневых обломков и галек вследствие соударений, а также медиальные и дистальные фрагменты более крупных сколов, не имеющих остаточных ударных площадок.

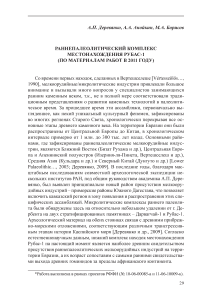

Группа 1 - 16 экз. Из них: скребла - 3 (одно орудие выполнены на квадратной плиткооборазной гальке, прямое лезвие оформлено мелкими широкими регулярными сколами; два других оформлены на небольших удлиненных подтреугольных в поперечном сечении гальках, прямые лезвия выполнены на продольных краях мелкой отвесной чешуйчатой двухрядной ретушью (см. рисунок , 3 )); скребловидное - 1 (орудие выполнено на рассеченной гальке трапециевидной формы, неровное слабовогнутое лезвие, оформленно серией разноразмерных широких крутых нерегулярных сколов); скребки атипичные - 3 (изделия выполнены на мелких сколах, лезвия оформлены мелкой чешуйчатой двухрядной крутой, в одном случае отвесной, ретушью; у двух орудий лезвия прямые (см. рисунок , 1 ), у одного слабовогнутое, вогнутость рабочего края сформирована мелким широким сколом (см. рисунок , 4 )); шиповидные - 2 (одно изделие выполнено на небольшом массивном сколе с дивергентными краями, трехгранный шиповидный выступ образован схождением дистала и одного из продольных краев заготовки и подчеркнут серией мелких одно- и двухрядных отвесных

Каменные артефакты. Рубас-1. Раскоп 2011 г. Слой 5.

Художник А.В. Абдульманова. 1, 4 – атипичные скребки; 2, 6 – шиповидные изделия ; 3 – скребло; 5, 7 – отщепы; 8 – выемчатое изделие.

слабомодифицирующих снятий по обоим краям (см. рисунок , 2 ); второе на крупном подтреугольном сколе с конвергентными краями массивный удлиненный округлый выступ образован схождением продольных краев и подчеркнут с двух сторон неглубокими протяженными выемками оформленными короткими широкими крутыми и отвесными дорсальными сколами (см. рисунок , 6 )); выемчатое – 1 (изделие выполнено на крупном трапециевидном первичном сколе на прямом протяженном крае которого серией мелкими глубоких отвесных дорсальных снятий оформлена неглубокая протяженная выемка с зубчатым контуром края, вентрал заготовки дополнительно уплощен несколькими крупными сколами (см. рисунок , 8 )); отщепы – 6 (см. рисунок, 5, 7 ).

Группа 2 - 19 экз. Из них: атипичные скребки (?) на обломках - 2, крупные шиповидные изделия (?) на плоских гальках – 1, мелкие шиповидные изделия (?) на сколах – 1, фрагменты крупных сколов (?) – 4, мелкие сколы – 8, расколотые гальки (?) – 3.

По предварительным оценкам возраст раннепалеолитического комплекса Рубас-1 соотносится с финалом акчагыльского времени (1,5–2 млн. л.н.) и является одной из древнейших археологических индустрий на Кавказе.