Раннеплейстоценовая стоянка Мухкай 1 (слой 7В) в Дагестане: структура функциональных элементов

Автор: Амирханов Х.А., Таймазов А.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Каменный век

Статья в выпуске: 259, 2020 года.

Бесплатный доступ

Новыми раскопками верхних слоев стоянки Мухкай 1, проводившимися в 2019 г., получены важные данные для характеристики особенностей одного из памятников Северо-Восточного Кавказа, датирующегося временем около 1 млн л. н. и принадлежащего стадии перехода от олдована к ашелю. Изучение планиграфии находок слоя 7в дает возможность выявить дифференцированные структурные элементы культурного слоя. Последние свидетельствуют о наличии элементов специализации различных участков стоянки в момент функционирования последней. В более общем плане исследованный объект предоставляет убедительные доказательства существовании на Кавказе на стадии перехода от олдована к ашелю памятников, относящихся к типу базовых лагерей.

Ранний плейстоцен, северо-восточный кавказ, мухкай 1, слой 7в, культурный слой, стоянка, структура, функциональный тип, layer 7с

Короткий адрес: https://sciup.org/143173133

IDR: 143173133

Текст научной статьи Раннеплейстоценовая стоянка Мухкай 1 (слой 7В) в Дагестане: структура функциональных элементов

Археологический объект, обозначенный как Мухкай 1, слой 7в, – это стоянка поздней стадии раннего плейстоцена, которая входит в айникабско-мухкайско-гегалашурскую группу памятников Центрального, среднегорного Дагестана. Время формирования всей толщи отложений стоянки Мухкай 1 в целом имеет широкий временной диапазон, охватывающий практически весь палеомагнит-ный хрон Матуяма. Данный пункт открыт Х. А. Амирхановым в 2006 г. и исследуется с 2007 г. по настоящее время.

Памятник расположен на абсолютной высоте 1620 м и на высоте 235 м относительно русла реки Акуша, прорезающей здесь речной водораздел и формирующей свою долину. Вся толща рыхлых раннеплейстоценовых отложений в створе трехчастной генеральной раскопочной траншеи составляет 65,5 м. В этих отложениях выявлено 39 слоев, содержащих археологические остатки в виде скоплений каменных орудий. По геолого-геоморфологическим харак- http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.259.72-85

теристикам, сравнительным данным, полученным по другим соседним памятникам (Мухкай 2 и Айникаб 1), а также показателям палеомагнитного анализа культурные слои данного памятника относятся к различным временным отрезкам раннего плейстоцена ( Амирханов , 2016; Чепалыга и др. , 2012).

В результате работ, проводившихся на памятнике с перерывами в течение последних двенадцати лет, удалось заложить и исследовать генеральную стратиграфическую траншею на всю толщину рыхлых отложений, а также вскрыть тремя раскопами ряд богатых в археологическом отношении культурных слоев памятника. Два раскопа (1 и 3) пришлись на верхнюю часть разреза; из них один (раскоп 3) заложен на широкой площади. В этих работах помимо авторов активное участие принимали А. Б. Селезнев ( Селезнев , 2014; 2015; 2017) и А. А. Симоненко.

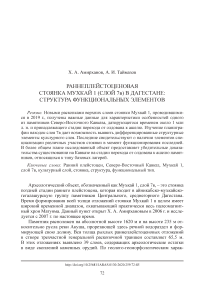

В 2019 г. раскопками были охвачены слои 5–11 стоянки Мухкай 1 (рис. 1). Площадь раскопа на уровне слоя 7в составила 35 кв. м. Залегание слоя горизонтальное. В литологическом отношении слой представляет собой суглинок – тяжелый палевый (желтовато-белесый) с включением единичных отдельностей гальки, а также редких валунов и глыб известняка. Мелкозем является основной составляющей слоя.

Рис. 1. Мухкай 1, раскоп 3.

Вид слоя 7в на геологическом разрезе (раскопки 2019 г.)

Археологические остатки

Археологические остатки слоя 7в состоят исключительно из кремневых предметов. Коллекция включает в себя 186 изделий, разнотипных в морфологическом отношении и разнородных в технологическом смысле (табл. 1). Находки приурочены преимущественно к основанию слоя. Разброс подавляющего количества находок по вертикали на большей части раскопанной площади составляет не более 15 см (рис. 2). Средняя плотность артефактов равна 5,31 предмета на 1 кв. м.

Таблица 1. Мухкай 1. Типологический состав находок слоя 7в

|

№ п/п |

Наименование изделий |

Кол-во |

|

1 |

Чопперы двусторонние |

2 |

|

2 |

Чопперы двусторонние на крупном отщепе |

1 |

|

3 |

Чопперы односторонние обычные |

2 |

|

4 |

Чопперы односторонние на крупном отщепе |

1 |

|

5 |

Чопперы с узким лезвием |

7 |

|

6 |

Пики |

2 |

|

7 |

Пики плоские |

1 |

|

8 |

Скребки |

3 |

|

9 |

Скребки высокой формы |

5 |

|

10 |

Скребла на отщепах (некрупных) |

2 |

|

11 |

Скребло ‒ орудие с выемкой |

1 |

|

12 |

Ножи с естественным обушком |

3 |

|

13 |

Ножи с обушком на грани |

1 |

|

14 |

Долотовидные орудия на крупном отщепе |

1 |

|

15 |

Орудия с узкой ретушированной выемкой |

2 |

|

16 |

Орудия с широкой ретушированной выемкой |

2 |

|

17 |

Шиповидные орудия |

1 |

|

18 |

Отщепы с участками краевой ретуши |

6 |

|

Всего орудий |

43 |

|

|

19 |

Нуклеусы однонаправленного скалывания с плоской рабочей поверхностью |

3 |

|

20 |

Нуклеусы торцевого типа скалывания, крупные |

1 |

|

21 |

Нуклевидные обломки |

3 |

|

22 |

Отщепы некрупные (без учета орудий на отщепах) |

71 |

|

23 |

Обломки |

12 |

|

24 |

Осколки |

13 |

|

25 |

Чешуйки |

4 |

|

26 |

Обломки и желваки с единичными сколами |

36 |

|

Всего изделий |

186 |

|

Рис. 2. Мухкай 1, раскоп 3, слой 7в.

Общий план ( А ) и совмещенный профиль находок ( Б ) кремневых изделий

Условные обозначения : а – чоппер; б – пик; в – скребло; г – скребок; д – нож; е – орудие с выемкой; ж – скребло – орудие с выемкой; з – скребок высокой формы; и – шиповидное орудие; к – долотовидное орудие; л – отщеп с участком ретуши; м – наковальня; н – нуклеус, нуклевидный обл.; о – отщеп; п – обломок отщепа; р – обломок с единичными сколами; с – обломок; т – осколок; у – чешуйка

Сырьем для орудий служил кремень, обильные выходы которого имелись поблизости от стоянки. В отложениях самого слоя, к которому приурочен памятник, кремень не содержится. Он мог происходить непосредственно из меловых известняков, которыми сложены близлежащие горы, а также залегать в виде россыпи недалеко от стоянки, например, перед древними обнажениями рыхлых крупнообломочных отложений слоев, залегавших выше слоя 7в.

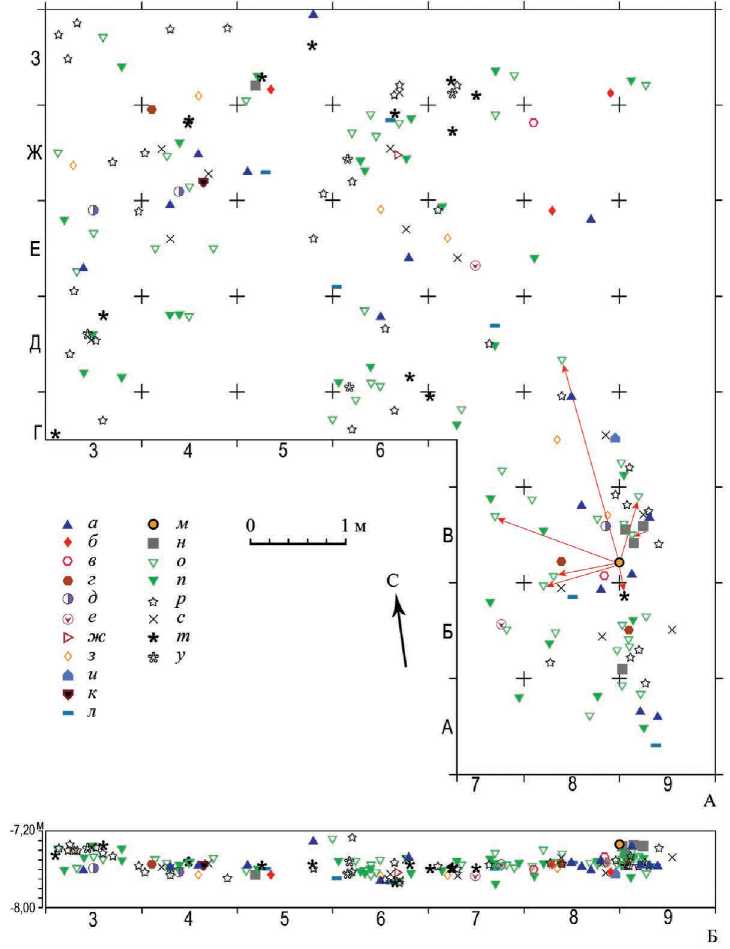

Таким образом, все кремневое сырье памятника является приносным, хотя транспортировка его не была дальней. Расстояние переноса сырья на рассматриваемый пункт вряд ли превышала нескольких сотен метров. Об этом говорит, например, то, что вес отдельных обнаруженных здесь изделий технологического назначения не предполагает возможности их далекого переноса. Так, активно использовавшаяся на стоянке кремневая наковальня (рис. 3: 3 ) весит 22,2 кг при размерах 34,5 × 35 × 15 см; или один из нуклеусов с габаритами 31 × 13 × 15 см весит 10,325 кг. До перемещения на стоянку наковальня и, возможно, два крупных нуклеуса подверглись предварительной оббивке на месте обнаружения заготовок для них. Наковальне, например, приданы более или менее правильные прямоугольные очертания путем грубой оббивки по окружности. Необходимость осуществления этой операции непосредственно на стоянке отсутствовала бы совершенно. Неслучайно к данному изделию не подбирается ни один предмет, отщепленный от периметра изделия, тогда как к основе апплицируются все отщепы, связанные с его использованием в прямом функциональном назначении, т. е. в качестве наковальни.

В типологическом отношении состав коллекции каменных изделий очень разнообразен. Количественно в ней доминируют чопперы, что свойственно индустрии олдована. Большой процент приходится на орудия из отщепов. Примечательно, что три орудия (6,97 % от орудий) изготовлены из крупных (˃ 10 см) отщепов. Обращает на себя внимание наличие плоского пика и комбинированного орудия (скребло – орудие с выемкой). Неслучайным кажется большой процент орудий (11,62 %), приходящийся на скребки высокой формы. Сочетание последних со значительным количеством выемчатых орудий (9,3 %), долотовидным орудием на крупном отщепе и очень большим числом чопперов с долотовидным лезвием (16,27 % от всех орудий), как нам представляется, может указывать на деятельность обитателей стоянки, связанную с обработкой дерева. Специалисты-трасологи чаще всего именно так интерпретируют указанную морфологическую совокупность каменных изделий ( Скакун , 2006). Хорошая физическая сохранность кремня из слоя 7в позволяет рассчитывать в скором времени на результативный трасологический анализ происходящего отсюда материала.

Группа предметов, имеющая отношение к технологической стороне коллекции, весьма представительна. Она отражает реализацию на стоянке всех этапов обработки сырья. Условия работы не позволяли нам осуществлять в ходе раскопок полную промывку грунта. И, тем не менее, наряду с другими категориями дебитажа здесь были обнаружены мелкие (~ 1 см) чешуйки и осколки (~ 1 см в поперечнике), которые сопровождают процесс оббивки и изготовления орудий.

Технологически значимым является наличие в коллекции двух крупных нуклеусов (рис. 3: 1, 2 ). Размеры одного из них приведены выше. Второй имеет следующие характеристики: вес – 5,47 кг, размеры – 26,5 × 18 × 9 см. Заготовками

30 см

Рис. 3. Мухкай 1, раскоп 3; слой 7в. Образцы кремневых изделий

1 – нуклеус торцевого скалывания для крупных отщепов; 2 – нуклеус крупный для скалывания отщепов обычных размеров; 3 – наковальня на кремневом желваке ( А – состояние обнаружения; Б – вид после ремонтажа)

для обоих предметов служили крупные плоские желваки кремня. Одна из заготовок (та, что покрупнее) была приспособлена к раскалыванию вдоль длинной, торцевой части желвака, а вторая – использована как основа нуклеуса с плоским широким фронтом скалывания в направлении, поперечном относительно длинной оси естественной заготовки. То есть при исходных заготовках, которые были более или менее одинаковыми по форме и габаритам, первая предназначалась для получения крупных заготовок, а вторая предполагала получение серии сколов, длина которых не могла превышать толщину данного желвака, т. е. они изначально не могли быть крупными. И если судить по общему составу отще-повых заготовок коллекции, то обнаруживается полное господство некрупных форм при единичности крупных. Тут имеется всего три крупных отщепа, но при этом все три обработкой превращены в морфологически законченные орудия. То есть здесь налицо стопроцентная утилизация данного типа заготовок, тогда как показатель превращения в завершенное орудие заготовок в виде сколов обычных размеров составляет 53,48 %, что, впрочем, тоже немало.

Таким образом, одной из существенных характеристик индустрии данного слоя является знакомство оставивших его обитателей с техникой получения крупных отщепов. Изготовители орудий не только обладали навыками получения заготовок указанного типа, но и были способны подготавливать для этой цели специализированные нуклеусы. Но при этом использование крупных от-щепов было, по-видимому, ограничено. Оно не повлекло за собой решающей трансформации технико-типологического облика индустрии.

Суммируя наиболее значимые типологические и технологические характеристики каменного инвентаря, можно заключить, что с точки зрения периоди-зационных категорий данный памятник соответствует индустрии олдована, но содержит явные признаки раннеплейстоценовой крупноотщеповой индустрии Кавказа, относящейся к стадии перехода от олдована к ашелю ( Амирханов, Таймазов , 2019). По всей вероятности, данный памятник относится к самой начальной фазе этой переходной поры.

Планиграфия и пространственный анализ

Изучение рассматриваемого слоя дает весьма информативный результат пространственного анализа распределения кремневых изделий на раскопанной площади. Основой для этого анализа служит планиграфия находок, осуществленная в виде трехмерной фиксации предметов в слое.

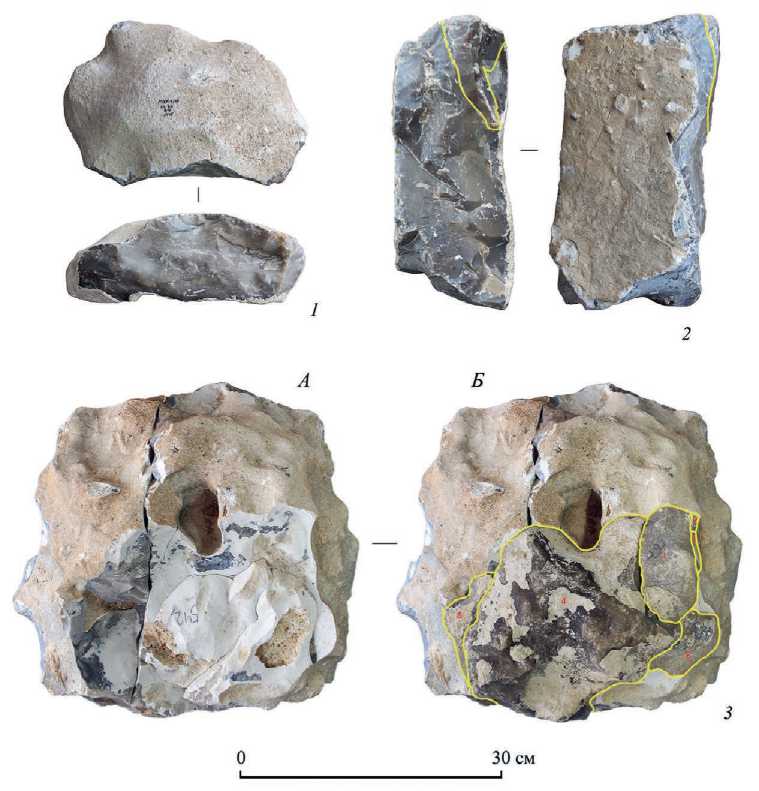

Выше приводился показатель средней плотности залегания находок в рассматриваемом слое. Существенно, однако, что реальное распределение предметов на исследованной площади и неравномерное, и неединообразное по типологическому составу инвентаря. Если из многих категорий кремневого материала сделать акцент на распределении морфологически выраженных орудий (т. е. предметов со вторичной обработкой), то на плане довольно четко вырисовываются три более или менее изолированных скопления (рис. 4).

Скопления 1 и 2 занимают каждое около 6 кв. м площади. Третье не слишком отличается от них по этому показателю – около 6,5 кв. м. Два первых пятна насыщены находками примерно одинаково – 41 и 40 экз. соответственно. На третий объект приходится 67 предметов.

Форма пятен скоплений – вытянуто-овальная с размерами по длинной оси 3–4 м и по короткой – примерно 2 м. Скопления 1 и 2 расположены параллельно друг другу (с некоторым смещением по длинной оси). Третье скопление размещалось поперечно вышеуказанным (рис. 4).

При рассмотрении качественного состава находок, обнаруженных в пределах раскопанной площади, заслуживает внимания то, что предметы, относящиеся

7 1 8 1 9

Рис. 4. Мухкай 1, раскоп 3, слой 7в.

План распределения кремневых находок с акцентом на орудия

Условные обозначения: 1–3 – скопления; а – орудие; б – наковальня; в – нуклеус, нукле-видный обл.; г – отщеп; д – обломок отщепа; е – обломок с единичными сколами; ж – обломок; з – осколок; и – чешуйка. Красные стрелки указывают на связи кремневых изделий, установленные с использованием ремонтажа к группе морфологически выраженных орудий, связаны исключительно с площадью, занимаемой указанными тремя скоплениями. Существенных различий в распределении орудий по типологическому составу в выделяемых скоплениях не отмечается. В этом смысле все три данных структурных элемента культурного слоя можно определить как остатки участков стоянки, где осуществлялось использование готовых орудий.

Приведенное заключение справедливо для того случая, когда мы основываемся лишь на рассмотрении распределения в пространстве слоя готовых орудий. Другое дело, если соответствующую планиграфическую «фильтрацию» материала сделать по технологическому принципу, т. е. поставить вопрос о наличии или отсутствии в слое зон концентрации групп изделий, связанных с первичным раскалыванием кремня. Такое рассмотрение приводит нас к выводу о наличии здесь одного участка (скопление 3), который, бесспорно, следует считать «специализированным» местом изготовления орудий.

Одной из интересных особенностей скопления 3 является то, что практически в центре его располагалась огромная кремневая наковальня, вес которой, как отмечено выше, превышает двадцать кг. Это помимо того, что на данном участке концентрация остатков дебитажа гораздо выше, чем в скоплениях 1 и 2. Здесь же обнаружены и четыре из пяти нуклеусов, найденных в слое. И что наиболее интересно с точки зрения рассматриваемого аспекта, к рабочей (именно рабочей) поверхности наковальни путем ремонтажа подбираются шесть от-щепов. Четыре из последних залегали на расстоянии менее 1 м от наковальни, один – на отдалении чуть более 1 м и еще один лежал, примерно, в двух метрах. Существенно, что собираются полностью все фрагменты, отщепившиеся от наковальни в процессе ее использования.

Утилизация наковальни была интенсивной и, по-видимому, относительно долговременной. В ходе ее в качестве рабочей поверхности использовалась только одна плоскость очень крупного плитчатого желвака кремня. На особенно выступающих участках этой плоскости полностью отбита корочная пленка, которая имеет необычную для естественных поверхностей желваков плотность и прочность, близкую самому кремню. Помимо «шелушения» корки от ударных усилий отмечается сильная забитость тех же самых выступающих участков рабочей поверхности. В противоположность этому на пониженных участках, которых не достигали удары, эта корка сохранилась в своем первоначальном виде, и забитость здесь отсутствует.

Другая подборка, которая также расположена на площади скопления 3, состоит из нуклеуса и подбирающегося к нему отщепа. Расстояние между предметами не превышает 20 см.

Таким образом, на раскопанной площади слоя 7в стоянки Мухкай 1 установлено наличие трех пятен концентрации археологического материала, которые можно интерпретировать как участки стоянки, на которых осуществлялась особенно активная деятельность древних людей, оставивших данный памятник. Качественный состав культурных остатков, обнаруженных в пределах этих значимых структурных элементов культурного слоя, позволяет разделить последние на две функциональные группы. В первую входят скопления 1 и 2, и они определяют данные участки стоянки как места, где осуществлялось использование готовых орудий. Что касается скопления 3, то оно более сложное. Если рассматривать этот объект как нечто целое (а оснований для сомнений в этом нет), то он убедительно демонстрирует как использование на данном участке орудий, так и их активное изготовление здесь же.

Вопрос о единовременности или разновременности формирования описанных выше структурных элементов культурного слоя, конечно, не решается автоматически. Одновременность последних доказывается общестратиграфическими и микростратиграфическими наблюдениями, залеганием материала в виде литологически единого тонкого горизонта и на едином уровне, который повторяет в точности древний микрорельеф изучаемого участка. Рассуждая абстрактно и независимо от общего контекста, нельзя исключить возможность возникновения рассматриваемых трех структурных элементов не единовременно – в рамках, например, нескольких месяцев или недель. В теоретических, отвлеченных, рассуждениях единовременность накопления материала в палеолитическом слое трудно доказать даже с привлечением данных микрострати-графического анализа. Но это не относится к рассматриваемому нами случаю, поскольку возможности планиграфического анализа здесь дополняются средствами метода ремонтажа находок. Многозначительным является факт наличия многочисленных «связей» между кремневыми изделиями, залегающими в слое. Даже беглое рассмотрение коллекции слоя дало, как отмечено выше, девять случаев схождений предметов друг с другом в одном из скоплений. Думается, специальная работа по тотальному подбору кремней коллекции может заметно увеличить количество «складанок».

Говоря о временном соотношении рассматриваемых структурных элементов культурного слоя друг с другом, можно отметить, что сама функциональная дифференциация отдельных участков стоянки тоже является аргументом в пользу их одновременности. Если бы каждое из двух имеющихся функциональных групп объектов этой весьма ограниченной площади формировалось в разные отрезки времени, то они не демонстрировали бы столь очевидные различия в своем качественном составе. Речь идет об отмеченном выше факте, когда в одной из групп скопление орудий сочетается с интенсивным их изготовлением, а во второй, состоящей, в свою очередь, из двух скоплений, признаки производства орудий отсутствуют.

Указанные выше данные дополняются тем, что все кремневое сырье на памятнике является приносным. Если бы все три выделяемых нами структурных элемента были самостоятельными микростратиграфическими образованиями, своеобразным палимпсестом (т. е. разновременными относительно друг друга), то каждое из них, с большой вероятностью, должно было бы включать в состав своего инвентаря собственный запас сырья и иметь признаки его переработки. Таким образом, ситуация, когда все исходное кремневое сырье на стоянке приносное и в одном скоплении осуществляется его оформление в орудия, а в двух других фиксируется только использование последнего, возможна только в том случае, если весь материал культурного слоя является единым целым и отражает естественное распределение по разным функциональным участкам стоянки.

Можно было бы возразить, что люди могли каждый раз заново обживать разные участки стоянки, принося с собой набор готовых орудий. Однако это не будет убедительно, так как каменных изделий здесь слишком много. К тому же они быстро изнашиваются и требуют замены, что не могло не оставить следов в соответствующих скоплениях в виде остатков дебитажа. Кроме всего прочего, данные структурные элементы слоя слишком хорошо сообразуются друг с другом планиграфически, чтобы рассматривать их в качестве разновременных. Эти комплексы находок группируются в пятна, которые разделены между собой очень небольшим расстоянием, и никак не накладываются друг на друга. Такая «планиграфическая сообразность» хорошо известна для сложных в структурном отношении поселений более поздних эпох палеолита.

О функциональном типе памятника

Выделение в слое 7в Мухкай 1 участков, дифференцированных по составу категорий каменных изделий, связано и с проблемой определения функционального типа данного памятника. Из приведенного выше рассмотрения очевидно, что последний должен быть определен как базовая стоянка. Сюда приносилось из окрестностей кремневое сырье, здесь оно перерабатывалось в орудия, здесь же последние и использовались. По-видимому, стоянка являлась в основном местом сосредоточения бытовой жизни людей. Соответственно, это было и место, куда доставлялись добытые охотниками (собирателями) пищевые припасы.

В ходе изучения памятников олдована Центрального Дагестана уже было установлено наличие здесь специализированных типов стоянок, датируемых временем не позднее 1,9 млн л. н. ( Деревянко и др. , 2012; Амирханов , 2016; Амирханов и др. , 2013). Это слой 24 (слой 13 – по старой нумерации) стоянки Айникаб 1 с признаками функционирования огня, слой 80 Мухкай 2 и горизонты 1–3 слоя 2013 Мухкая 2а. Последняя имеет выраженные характеристики стоянки для разделки туш, а возможно, и забоя, скорее всего, ослабленных и/или малоподвижных копытных животных. Указанные памятники были раскопаны на относительно большой площади, и поэтому определение их функциональной принадлежности было более или менее достижимо.

Применительно к разным слоям мухкайских стоянок, изученных на площади узких разведочных траншей, высказывалось предположение о принадлежности некоторых из них к памятникам типа мастерских. Говорить об этом более уверенно, конечно, было трудно из-за незначительности вскрывавшихся раскопами площадей и недостаточности прямых данных.

Сейчас, после изучения слоя 7в Мухкай 1 на широкой площади, можно обоснованно говорить о представленности в раннеплейстоценовых памятниках исследуемого региона такого, например, типа памятников, как базовые стоянки. В данном случае стоянка относится ко времени перехода от олдована к ашелю.

О неэпизодическом характере деятельности людей на рассматриваемой стоянке свидетельствуют и некоторые специфические находки в виде сильно обожженных кремней. Здесь обнаружено, по крайней мере, два таких отщепа. Единичность последних доказывает локальный характер воздействия огня на данные предметы. Нет оснований говорить о каком-либо привнесении на стоянку обожженных изделий со стороны под воздействием природных факторов. Выше уже упоминалось о ненарушенности слоя и залегании археологического материала исключительно in situ. Первоначальное залегание предметов и целостность археологического контекста, как видно из приведенных выше описаний, не нарушены. На это же указывает и практически идеальная физическая сохранность каменного инвентаря. В полной мере в слое проявляло себя только химическое выветривание, благодаря чему, кстати, здесь не сохранилась кость и какой-либо другой органический материал, включая угольки. Из всего этого следует, что если бы здесь имел место природный пожар, а не локальное функционирование огня, то воздействия огня не могли бы избежать не только указанные выше единичные кремневые предметы, но и другие артефакты, обнаруженные на стоянке. Учитывая приведенные аргументы, можно, с высокой вероятностью, предположить контролируемое использование обитателями стоянки огня непосредственно на месте своего обитания. Но для утверждения о способности искусственно добывать огонь приведенных данных, конечно, недостаточно. При продолжении раскопок в будущем нами предполагается использование соответствующего физического исследования базальной поверхности (пола) культурного слоя, чтобы выявить наличие или отсутствие здесь участков с аномальной прокаленностью грунта. Известно, что это дало свои результаты при исследовании некоторых раннеплейстоценовых памятников Восточной Африки (Bellomo, Kean, 1997; Hlubik et al., 2019).

Заключение

Результаты исследования слоя 7в стоянки Мухкай 1 позволяют сделать заключение о существовании на северо-востоке Кавказа в начале перехода от ол-дована к ашелю функционального типа памятников, относящихся к базовым стоянкам. По данным рассматриваемых материалов культурные остатки таких памятников представляют собой не хаотичное распространение в слое продуктов расщепления каменного сырья (в данном случае кремня), а органичные группы инвентаря, которые фиксируют наличие различных функциональных участков стоянки. Коллекция каменного инвентаря состоит при этом из продуктов первичного раскалывания, инструментов для изготовления законченных орудий и собственно изделий, готовых к употреблению в предусмотренной для них функции. На стоянку транспортировалось исходное сырье, на недалекое расстояние от источника его залегания. Здесь же сосредоточивались, по всей видимости, все добытые припасы пищи. Велика вероятность и того, что пищевые продукты в случае необходимости подвергались здесь необходимой переработке, в том числе и с использованием огня. Таким образом, остатки базовой стоянки в слое 7в характеризуют собой место, где осуществлялась не эпизодическая, а относительно долговременная (на протяжении сезона?) активная деятельность ее обитателей, как производственная, так и бытовая.

Список литературы Раннеплейстоценовая стоянка Мухкай 1 (слой 7В) в Дагестане: структура функциональных элементов

- Амирханов Х. А., 2016. Северный Кавказ: начало преистории. М.: МавраевЪ. 344 с.

- Амирханов Х. А., Бронникова М. А., Таймазов А. И., 2013. О следах огня на стоянке олдована Айникаб 1 в Центральном Дагестане // Древнейший Кавказ: перекресток Европы и Азии / Ред.: С. А. Васильев, А. В. Ларионова. СПб.: ИИМК РАН. С. 7-19.

- Амирханов Х. А., Таймазов А. И., 2019. Раннеплейстоценовая крупноотщеповая индустрия Северо-Восточного Кавказа: стадиальный статус // КСИА. Вып. 254. С. 13-33.

- Деревянко А. П., Амирханов Х. А., Зенин В. Н., Анойкин А. А., Рыбалко А. Г., 2012. Проблемы палеолита Дагестана. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 292 с.

- Селезнев А. Б., 2014. Исследования раннепалеолитической стоянки Мухкай I в 2011-2013 гг. // КСИА. Вып. 235. C. 82-101.

- Селезнев А. Б., 2015. Кремневый инвентарь из слоя 32 нижнепалеолитической стоянки Мухкай I // КСИА. Вып. 239. С. 258-270.

- Селезнев А. Б., 2017. Кремневый инвентарь стоянки Мухкай I (сравнительный анализ комплекса вторичной обработки) // КСИА. Вып. 249. Ч. 1. С. 32-41.

- Скакун Н. Н., 2006. Орудия труда и хозяйство древнеземледельческих племен Юго-Восточной Европы в эпоху энеолита (по материалам культуры Варна). СПб.: Нестор-История. 224 с. (Труды ИИМК РАН; т. XXI.)

- Чепалыга А. Л., Амирханов Х. А., Садчикова Т. А., Трубихин В. М., Пирогов А. Н., 2012. Геоархеология олдувайских стоянок горного Дагестана // Бюллетень Комиссии по изучению четвертичного периода. № 72. С. 73-94.

- Bellomo R. V., Kean W. F., 1997. Evidence of hominid-controlled fire at the FxJj20 site complex, Karari Eskarpment // Koobi Fora Research Project. Vol. 5: Plio-Pleistocene Archaeology / Eds.: G. L. Isaak, B. Isaac. Oxford: Clarendon Press. P. 224-236.

- Hlubik S., Cutts R., Braun D. R., Berna F., Feibel C. S., Harris J. W. K., 2019. Hominin fire use in the Okote member at Koobi Fora, Kenya: New evidence for the old debate // Journal of Humane Evolution. Vol. 133. P. 214-229.