Раннесалтовский погребально-поминальный комплекс из могильника Винновка I на Самарской Луке

Автор: Лифанов Н.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 248, 2017 года.

Бесплатный доступ

Раскопки могильника Винновка I на Самарской Луке в 2015 г. выявили погребально-поминальный комплекс из захоронений, перекрытых конструкцией из рваного известнякового камня. Основную массу находок среди камней составляли следы поминальных обрядов: кости домашних копытных и птицы, а также изделия из керамики - целый горшок и фрагменты сосудов. Рядом с погребениями, будучи,очевидно, связаны с ними, располагались находки бусины и наконечника стрелы. Два из выявленных захоронений принадлежали детям, третье - молодому мужчине. Мужское погребение сопровождалось поясной пряжкой, ножом, сумочкой, содержавшей кресальный набор, а также предметами вооружения: наконечниками стрел и колчанным крюком, кинжалом и саблей. Весь комплекс в целом датируется VIII в.,воинское погребение - его первой половиной.

Среднее поволжье, самарская лука, салтово-маяцкая культурная общность,

Короткий адрес: https://sciup.org/143163961

IDR: 143163961

Текст научной статьи Раннесалтовский погребально-поминальный комплекс из могильника Винновка I на Самарской Луке

В сезоне 2015 г. отрядом Научно-исследовательской лаборатории археологии Самарского университета были проведены полевые исследования могильника Винновка I, расположенного в центральной части Самарской Луки. Памятник был обнаружен в 2013 г. под руководством С. Э. Зубова в числе 5 крупных могильников так называемого «новинковского» типа ( Зубов , 2014).

На площадке могильника открыты шесть курганов с визуально фиксируемыми размерами от 9 × 9,5 до 25 × 35 м и высотой от 0,15 до 1 м. Визуально курганы выглядят как уплощенные возвышения из наносного грунта, накопившегося поверх выкладок из рваного известнякового камня. Насыпи курганов располагаются на пахотном поле, на их поверхности имеются выходы известняковых камней, препятствующих их распашке.

Объектом исследований 2015 г. являлся курган № 2. Насыпь1 кургана визуально фиксировалась как уплощенная овальной формы «гривка» размерами 12 × 8 м и максимальной высотой от подножия 0,4 м, вытянутая по склону холма в направлении север – юг.

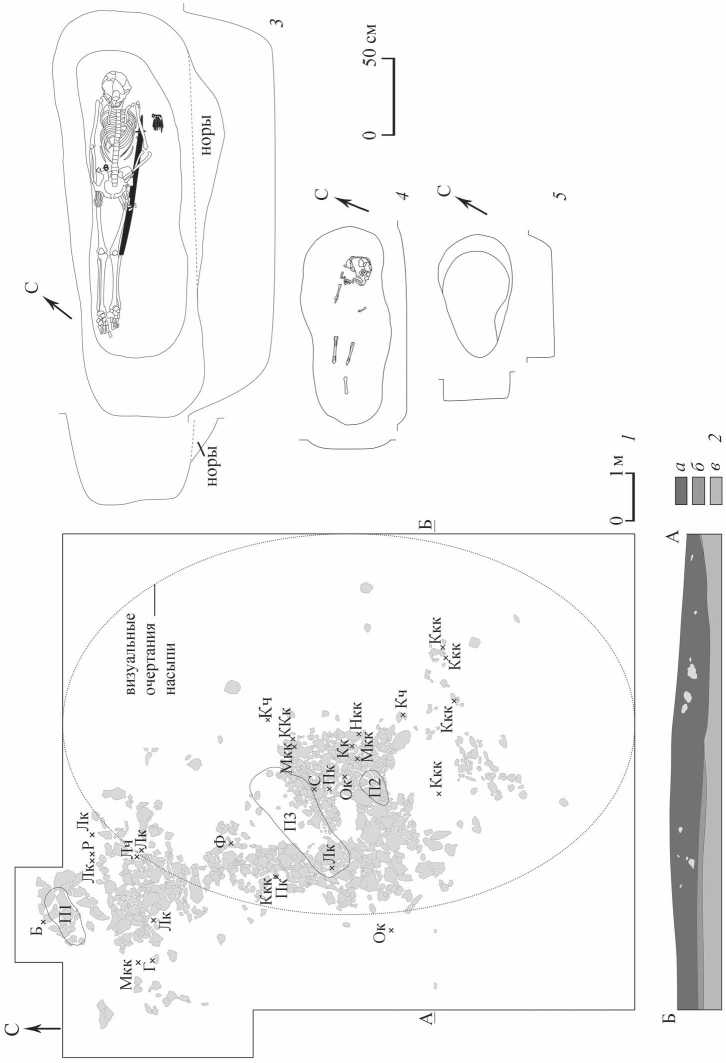

Под задернованной поверхностью «гривки» была расчищена сооруженная на древней поверхности почвы каменная конструкция общими размерами 10 × 4 м (рис. 1, 1 ). Конструкция имела неоднородную структуру, состояла фактически из трех отдельных выкладок, расположенных последовательно по оси юго-восток – северо-запад вниз по склону холма. Южная выкладка, перекрывавшая погребения № 2 и 3, отличалась наибольшими размерами и мощностью: камни в ней были уложены в три слоя. Севернее ее располагалась выкладка меньших размеров, выложенная из двух слоев камня; следы захоронения под ней отсутствовали. Небольшая выкладка из двух слоев камней перекрывала могильную яму погребения № 1. Отдельные и располагавшиеся небольшими скоплениями камни вокруг конструкции являлись следствием деформации ее краев современной распашкой. Основу визуально фиксировавшегося кургана составляла только южная выкладка, две остальные не выделялись на современной поверхности почвы.

Основную массу находок в раскопе составляли кости животных. Их расположение подчиняется определенной закономерности: подавляющее большинство костей, идентифицированных как конские2, сконцентрировано среди камней «безмогильной» выкладки и лишь единожды таковая встречена в выкладке над погребением № 3. Напротив, все известные находки костей крупного и мелкого рогатого скота, а также птицы относятся именно к последней выкладке, концентрируясь в ее восточной части. Большинство остеологически определенных находок представлены костями конечностей животных и в единичных случаях – фрагментами челюстей.

Вокруг выкладки, не содержавшей захоронений, сосредоточены все относящиеся ко времени функционирования могильника керамические изделия3. К таковым относятся:

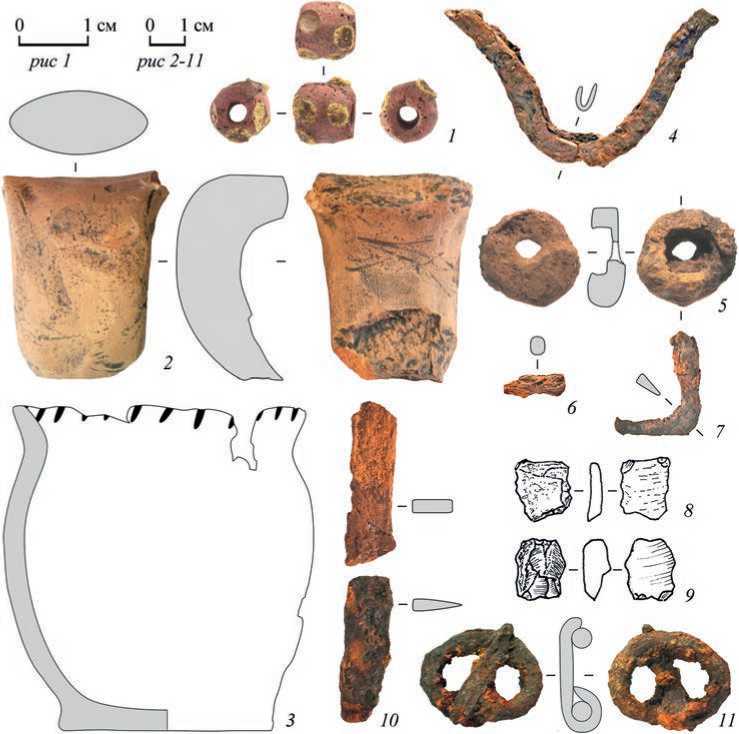

фрагмент красноглиняной ручки, верхняя часть которой переходит непосредственно в срез венчика гончарного сосуда (рис. 2, 2 );

миниатюрный лепной горшок с выделенной раструбообразной горловиной и орнаментированным косыми насечками венчиком (рис. 2, 3 );

фрагмент горловой части подобного же, но, видимо, более крупного сосуда.

Ряд обнаруженных в раскопе индивидуальных находок, очевидно, непосредственно связан с конкретными погребальными комплексами:

красная «бородавчатая» пастовая бусина округло-цилиндрической формы с 7 фрагментарно сохранившимися круглыми выпуклыми вставками из желтой пасты (рис. 2, 1 ), возможно, была смещена землероями из погребения № 1;

наконечник стрелы (рис. 3, 1 ), обнаруженный рядом с погребением № 3, однотипен содержащимся в составе его инвентаря.

В раскопе было выявлено три комплекса, интерпретированных в поле как погребения.

Погребение № 1 (рис. 1, 4 ) располагалось в северной части раскопа под небольшой разреженной каменной выкладкой. Находясь за пределами визуально наблюдавшихся перед началом работ очертаний кургана, оно формально являлось грунтовым. В материке фиксировалась лишь придонная часть могильной ямы (кривизна ее длинных стенок, очевидно, связана с деятельностью грызу-нов-землероев). Судя по уровню залегания камней над могилой, ее глубина от древней поверхности почвы составляла около 25 см.

В могиле сохранились фрагменты черепа и конечностей костяка ребенка возраста 6–7 лет4. Инвентарь в захоронении отсутствовал, однако не исключено, что к нему относилась обнаруженная рядом с могилой «бородавчатая» бусина.

Погребения № 2 и 3 располагались под южной, наиболее мощной каменной выкладкой.

Погребение № 2 (рис. 1, 5 ). Глубина ямы грушевидной формы от древней поверхности составляла не более 75 см. Какие-либо следы захоронения в ней отсутствовали. Тем не менее некоторые признаки: ориентировка длинной осью, совпадающая с ямами погребений № 1 и 3, ровные стенки и дно – не позволяют однозначно счесть ее результатом деятельности землероев. Не исключено, что яма содержала полностью уничтоженное естественными процессами захоронение младенца.

Могильная яма погребения № 3 (рис. 1, 3 ) была перекрыта каменной выкладкой лишь частично – вдоль юго-западной и юго-восточной стенок. Не исключено, что такая ситуация явилась следствием попытки вторжения в погребение. В таком случае возможно, что перекрывавшие его камни оказались сдвинуты в сторону, образовав скопление-«перемычку» между выкладками к северу от могилы.

Дно ямы неровное: ее северо-западная половина, куда был уложен покойный, была незначительно (на 3–5 см) глубже юго-восточной, представлявшей собой, таким образом, невысокую слабо выраженную ступеньку. Глубина могилы от уровня древней поверхности почвы составляла ориентировочно 105–110 см.

Костяк погребенного (мужчина-европеоид 17–22 лет грацильного телосложения, ростом 166–168 см) сохранился полностью, за исключением смещенных костей левой кисти. Левая рука покойного была слегка согнута в локте и положена поверх тазовой кости, выпрямленная правая – под тазовую кость. Ноги погребенного были близко сведены, возможно, связаны.

При покойном находился богатый инвентарь, состоящий преимущественно из железных предметов и условно разделяемый на три группы.

Группа «пояс», концентрирующаяся у правой тазовой кости погребенного, включает в себя пряжку, нож и поясную сумочку, содержимое которой, очевидно, составлял кресальный набор.

Овальнорамчатая пряжка (рис. 2, 11 ) располагалась в положении, соответствующем прижизненному ношению ее на поясе. Сохранившийся фрагментарно нож (рис. 2, 10 ) находился под правой тазовой костью погребенного.

Обкладка клапана поясной сумочки представляет собой узкую согнутую пополам вдоль продольной оси пластину, которой придана лирообразная форма (рис. 2, 4 ). Внутри сгиба пластины сохранился органический тлен.

Корродированный предмет округлой формы (рис. 2, 5 ) предположительно интерпретируется как пуговица, застегивавшая клапан сумочки. Частью «пуговицы» мог являться обнаруженный рядом с ней продолговатый «штырек» (рис. 2, 6 ).

Под деталями сумочки были обнаружены железный предмет, судя по форме представляющий собой обломок рамки пряжки (рис. 2, 7 ), и два мелких камня (халцедон и кремень) (рис. 2, 8, 9 ).

Трасологический анализ данных находок показал использование их в качестве кресальных камней5. При этом обломок пряжки, очевидно, служил в качестве кресала6.

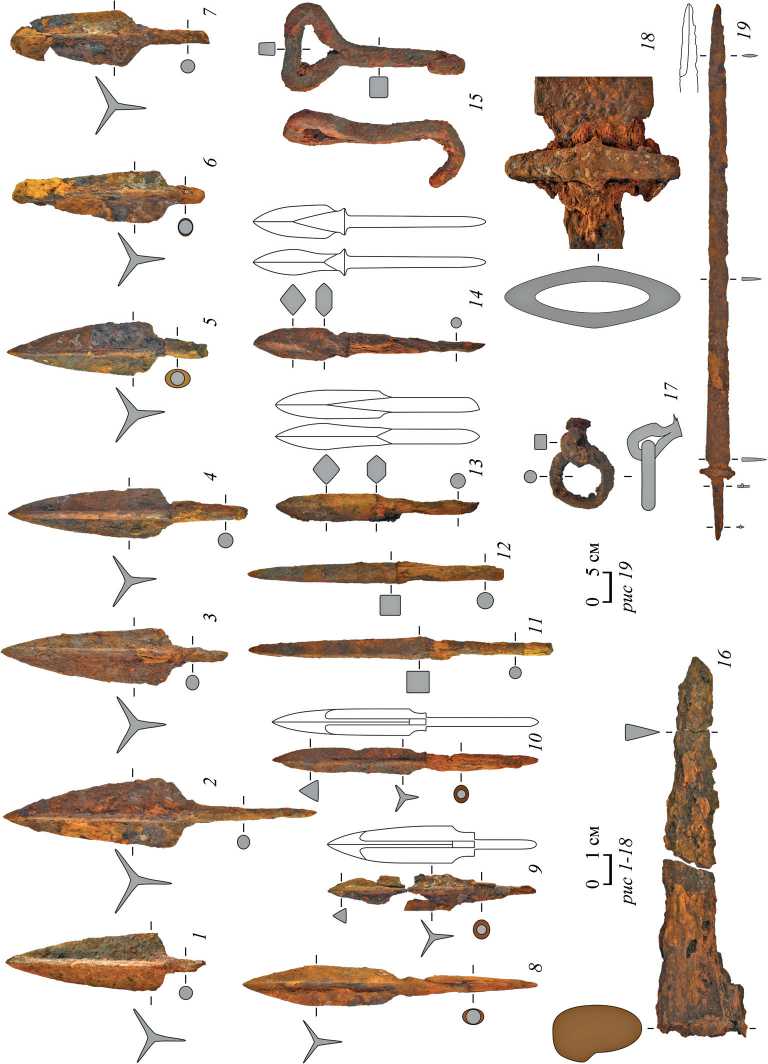

«Колчанный набор» располагался близ левой плечевой кости погребенного, представлен 13 наконечниками стрел различных типов (рис. 3, 2–14 ) и «колчанным» крюком (рис. 3, 15 ). Стрелы, судя по древесному тлену на их перьях, находились, по всей видимости, в деревянном колчане. Остатки дерева на насадах наконечников демонстрируют толщину древков стрел 7–8 мм. На «колчанном» крюке следов древесного тлена нет.

Группа находок «клинковое оружие» располагалась у левого бока погребенного. Под левой тазовой костью был обнаружен фрагментарно сохранившийся кинжал (рис. 3, 16 ), направленный острием к ногам покойного. Вдоль тела

Рис. 1. Могильник Винновка I

1 – план сооружений и находок в раскопе; 2 – стратиграфический профиль (вид с севера): а – рыхлый гумусированный суглинок, б – плотный гумусированный суглинок, в – материковая глина; 3 – погребение № 3; 4 – погребение № 1; 5 – погребение № 2

Б – бусина; Г – горшок; Р – ручка сосуда; С – наконечник стрелы; Ф – фрагмент сосуда; Кк – фрагмент конечности коровы; Кч – фрагмент челюсти коровы; Лк – фрагмент конечности лошади; Лч – фрагмент челюсти лошади; Ккк – фрагмент конечности крупного копытного животного; МКк – фрагмент конечности мелкого копытного животного; Ок – фрагмент конечности овцы; Пк – фрагмент конечности птицы

Рис. 2. Находки из раскопок могильника Винновка I

1 – бусина (стекло); 2 – ручка сосуда (керамика); 3 – горшок (керамика); 4 – обкладка клапана сумочки (железо); 5 – пуговица (?) (железо); 6 – «штырек» (железо); 7 – фрагмент пряжки (кресало?) (железо); 8 – кресальный камень (халцедон); 9 – кресальный камень (кремень); 10 – нож (железо); 11 – пряжка (железо)

1–3 – отдельные находки; 4–11 – погребение № 3

от плеча до колена, частично располагаясь под левой рукой погребенного, была уложена сабля (рис. 3, 19 ), судя по покрывавшему ее клинок древесному тлену – в деревянных ножнах. Рядом с перекрестием сабли, между ним и костяком находился предмет (по всей вероятности, основа крепления ножен к портупее), состоявший из продетого в петлю кольца (рис. 3, 17 ).

Аналогии и датировка материалов

Характеристики погребально-поминальной обрядности и инвентаря исследованного кургана № 2 могильника Винновка I находят аналогии среди памятников «новинковского» типа ( Матвеева , 1997; Багаутдинов и др. , 1998), в культурном отношении тесно связанных с материалами конца VII – начала IX в. степного кочевнического варианта салтово-маяцкой общности ( Матвеева , 1997. С. 89–90; Лифанов , 2009. С. 141; Лифанов, Зубов , 2011. С. 55).

Для «новинковских» памятников характерно перекрытие могил выкладками из рваного известнякового камня (в одном случае среди камней отмечено наличие некогда цементировавшего их вещества – Бражник и др ., 2000. С. 189). Находки среди камней костей домашних животных и фрагментов сосудов, по всей видимости, являются следами проводившихся на поверхности надмогильной конструкции поминальных обрядов ( Лифанов, Зубов , 2011. С. 53). Обособленные «безмогильные» выкладки, несшие, вероятно, исключительно меморатив-ную функцию, неоднократно фиксировались исследователями на «новинков-ских» могильниках ( Богачев и др ., 1996. С. 86. Рис. 4; Матвеева , 1997. С. 27. Рис. 65; Багаутдинов и др ., 1998. С. 194, 202–203, 207–208, 211. Табл. XXI, 1, 5, 7 ; XXXI, 1 ; XXXII, 6 , XXXVI, 1 ; LIX, 8 ; LX, 1, 8 ). Восточная (с отклонениями к северу и югу) ориентировка погребенных является в этой среде самой распространенной ( Лифанов , 2005а. Рис. 2).

Аналогии лепному горшковидному сосуду и идентичному ему по фактуре фрагменту распространены практически на всех «новинковских» памятниках, встречаясь в захоронениях детей и подростков. Одиночные бусины либо функционально идентичные им подвески-амулеты также характерны для детских «новинковских» погребений, где они располагались у нижней челюсти погребенного ( Сташенков , 2001. С. 146). «Бородавчатые» бусы нередки в памятниках данного круга, однако узкой датировки не имеют.

Хронологическая позиция погребения № 1 может быть определена его грунтовым характером и находкой вблизи него ручки красноглиняного кругового сосуда (предположительно амфоры). Целых экземпляров амфор на территории средневолжской лесостепи известно всего три, однако их фрагменты широко распространены как на погребальных, так и на поселенческих памятниках.

Гончарная керамика появляется на Самарской Луке на этапе IV существования «новинковских» памятников (последняя четверть VIII в.), к тому же периоду относится и распространение на них грунтовых погребений ( Лифанов , 2005б. С. 30, 35–37. Табл. I). Интересную аналогию погребению Винновка I 2/17 составляет захоронение Шелехметь VII 11/1, содержавшее останки ребенка на периферии кургана. Вблизи последней могилы, как и в Винновке, были обнаружены бусина из непрозрачного стекла и фрагмент стенки гончарного сосуда ( Бражник и др ., 2000. С. 189-190).

Основным захоронением, как в к. 11 Шелехмети VII, в к. 2 Винновки I являлось погребение воина, вооруженного стрелковым и клинковым оружием. Содержавшиеся в нем «колчанный» крюк и трехлопастные наконечники стрел с асимметрично-ромбической в плане формой пера (рис. 3, 1–7 ) обычны как для средневолжских, так и в целом для раннесалтовских памятников.

Более редкими типами наконечников с единичными аналогиями в «новин-ковских» материалах являются трехлопастные с удлиненно-шестиугольной в плане формой пера (рис. 3, 8–10 ) (два экземпляра выделяются монолитным острием трехгранного сечения) и шиловидные с квадратным сечением пера (рис. 3, 11–12 ). Двум наконечникам с ромбовидным сечением острия пера (ближе к насаду перо постепенно уплощается, приобретая шестиугольное сечение) (рис. 3, 13–14 ) аналогий не известно.

Термин «сабля» к оружию из винновского кургана применен условно: незначительный прогиб клинка наблюдается лишь со стороны, противоположной лезвию, режущая кромка совершенно прямая. То есть данная форма клинкового оружия является типологически переходной между палашом и саблей. Острие клинка расковано для двусторонней заточки. Общая длина оружия – 90,8 см, длина клинка – 77,6 см, максимальная ширина клинка – 4 см, прогиб тыльной стороны клинка – 4 мм. Перекрестие сабли имеет расширение по центру и декорировано инкрустацией из желтого металла в виде завитков (рис. 3, 18 ). Декор располагается лишь с одной стороны перекрестия. Судя по его расположению относительно лезвия клинка, оружие было предназначено для ношения на левом боку. Рукоять сабли была деревянной, крепилась к черену двумя железными штырями.

Находки клинкового оружия раннесалтовского времени на территории средневолжского региона составляют 12 целых и фрагментированных экземпляров ( Лифанов , 2007. С. 143). Лишь три из них достоверно представляют собой слабоизогнутые однолезвийные клинки: Шиловка 2/2, Новинки II 13/2, Шелехметь VII 11/4. Ромбовидное перекрестие винновской сабли сближает ее с экземпляром оружия с сильно изогнутым клинком из Новинок II 14/3. Другой аналогией винновскому перекрестию является гарда из собрания музея И. Е. Репина в г. Чугуев, инкрустированная по железной основе золотой проволокой. Автор публикации относит ее к материалам салтово-маяцкой культурной общности ( Свистун , 2009. С. 140–144).

Единственную полную аналогию портупейному кольцу (в т. ч. и в расположении в погребении) составляет артефакт из Шелехмети VII 11/4.

В целом инвентарный комплекс погребения Винновка I 2/3 находит более всего соответствий среди раннесалтовских воинских захоронений с территории Среднего Поволжья, характеризующихся сочетанием клинкового и стрелкового вооружения: Шиловка 2/2, Шелехметь VII 11/4, Брусяны IV 2/1, Новинки II 13/2

Рис. 3. Находки из раскопок могильника Винновка I

1–14 – наконечники стрел (железо, дерево); 15 – «колчанный» крюк (железо); 16 – кинжал (железо, дерево); 17 – портупейное кольцо (железо); 18 – перекрестие сабли (железо, золото); 19 – сабля (железо, золото).

1 – отдельная находка; 2–19 – погребение № 3

и 14/3. Кроме последнего, ямы всех этих захоронений имели ступеньки. Все эти погребальные комплексы относятся к первой половине – середине VIII в. ( Лифанов , 2005б. С. 36. Табл. 1). Этим периодом предположительно следует датировать и совершение захоронения Винновка I 2/3.

Список литературы Раннесалтовский погребально-поминальный комплекс из могильника Винновка I на Самарской Луке

- Багаутдинов Р. С., Богачев А. В., Зубов С. Э., 1998. Праболгары на Средней Волге. У истоков истории татар Волго-Камья. Самара: СамВен. 286 с.

- Богачев А. В., Ермаков С. Ф., Хохлов А. А., 1996. Выползовский I курганный могильник ранних болгар на Самарской Луке//Культуры Евразийских степей II половины I тысячелетия н. э./Отв. ред. Д. А. Сташенков. Самара: Самарский обл. историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина. С. 83-98.

- Бражник О. И., Кирсанов Р. С., Лифанов Н. А., 2000. Исследование Шелехметского II курганно-грунтового могильника в 1999 г.//Краеведческие записки. Вып. IX/Гл. ред. П. С. Кабытов. Самара: СамВен. С. 188-198.

- Зубов С. Э., 2014. Отчет о проведении археологических полевых работ (археологической разведки) на территории Национального парка «Самарская Лука» в пределах муниципального района Ставропольский Самарской области в 2013 году по Открытому листу № 1401 от 8 ноября 2012 г. Самара//Научный архив ИА РАН.

- Лифанов Н. А., 2005а. К вопросам периодизации и хронологии памятников новинковского типа//Степи Европы в эпоху средневековья. Т. 4: Хазарское время/Гл. ред. А. В. Евглевский. Донецк: ДонНУ. С. 25-40.

- Лифанов Н. А., 2005б. Систематика погребально-поминальной обрядности новинковского населения//II Городцовские чтения: материалы науч. конф., посвящ. 100-летию деятельности В. А. Городцова в ГИМ/Отв. ред. И. В. Белоцерковская. М.: ГИМ. С. 200-306. (Труды ГИМ; вып. 145.)

- Лифанов Н. А., 2007. Вопросы военной организации средневолжских кочевников раннехазарского времени//Проблемы археологии Нижнего Поволжья: II Международная Нижневолжская археологическая конференция (г. Волгоград, 12-15 ноября 2007 г.): тез. докл./Отв. ред. А. В. Кияшко. Волгоград: ВолГУ. С. 142-146.

- Лифанов Н. А., 2009. О культурной принадлежности населения Средневолжской лесостепи раннехазарского времени//Форум «Идель-Алтай»: материалы науч.-практ. конф. «Идель-Алтай: истоки евразийской цивилизации», I Международного конгресса средневековой археологии евразийских степей (Казань, 7-11 декабря 2009 г.)/Отв. ред. Ф. Ш. Хузин. Казань: Ин-т истории АН РТ. С. 140-142.

- Лифанов Н. А., Зубов С. Э., 2011. Раскопки могильника Малая Рязань I в 2009-2010 гг. и некоторые вопросы изучения памятников новинковского типа на Самарской Луке//Салтово-маяцька археологична культура: 110 рокiв вiд початку вивчення на Харкiвщиi: збiрник наукових праць/Упоряд. Г. Е. Свистун. Харкiв: Видавець Савчук О. О.: Харкiвський науково-методичний центр охорони культурной спадщини. С. 50-56.

- Матвеева Г. И., 1997. Могильники ранних болгар на Самарской Луке. Самара: Самарский ун-т. 226 с.

- Свистун Г. Е., 2009. Сабельная гарда из собрания Художественно-мемориального музея И. Е. Репина в г. Чугуеве//Харьковский историко-археологический сборник. Вып. 5/Отв. ред. Л. И. Мачулин. Харьков: Мачулин. С. 140-144.

- Сташенков Д. А., 2001. Половозрастная стратификация новинковского населения//Культуры Евразийских степей второй половины I тысячелетия н. э. (из истории костюма). Т. 2/Отв. ред. Д. А. Сташенков. Самара: Самарский обл. историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина. С. 141-165.

- Chalikowa E. A., Chalikow A. H., 1981. Altungarn an der Kama und im Ural (Das Gräberfeld von Bolschie Tigani). Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum. 132 p.