Раннескифские шлемы из собрания Государственного исторического музея и вопросы формирования шлемов кубанского типа

Автор: Вальчак С.Б.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От бронзы к железу

Статья в выпуске: 272, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются два бронзовых литых шлема раннескифского периода, хранящиеся в собрании Государственного исторического музея в Москве. Шлемы относятся к кубанскому типу, места их находок неизвестны. Эти предметы защитного вооружения были давно известны исследователям, но их детальная характеристика в публикациях отсутствовала. В статье приводится детальное описание и размеры шлемов, они рассматриваются на фоне всех известных подобных находок в Восточной Европе. В результате типологического анализа были выделены экземпляры, которые составляют морфологическое «ядро» кубанского типа, к которому относится и один из шлемов ГИМ. Второй шлем, как и некоторые другие находки из Восточной Европы, были признаны вариантами кубанского типа, которые находят некоторые аналогии среди похожих шлемов из Средней и Восточной Азии. Автор приходит к выводу, что процесс создания единой формы шлемов кубанского типа был прерван в связи с изменением приоритетов в комплексе раннескифского вооружения.

Литые бронзовые шлемы, кубанский тип, раннескифский период, типологический метод, восточная европа, средняя и восточная азия

Короткий адрес: https://sciup.org/143182445

IDR: 143182445 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.272.42-57

Текст научной статьи Раннескифские шлемы из собрания Государственного исторического музея и вопросы формирования шлемов кубанского типа

Исследователями были определены основные типологические признаки шлемов кубанского типа, наиболее общими из них являются: массивная литая тулья с округлым верхом; окантованная рельефным валиком лицевая выемка

(вырез) с двумя дуговидными надглазничными завершениями; образованный слиянием этих дуг приостренный наносник; вертикальный рельефный валик, проходящий от наносника к вершине тульи; округлая петелька на вершине; ряд небольших отверстий над краем тульи; шейная выемка (вырез) на затылочной части ( Рабинович , 1941. С. 105, 106, 115; Галанина , 1985. С. 169).

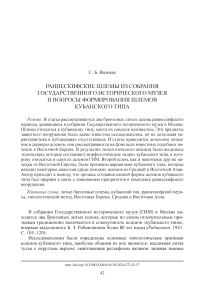

Один из рассматриваемых шлемов (далее ГИМ-1), место находки которого неизвестно, поступил из центрального хранилища Государственного музейного фонда в 1929 г.1 Предполагаемое иногда происхождение этого шлема из Кубанской области ( Рабинович , 1941. С. 114, Табл. VIII; Галанина , 1985. Рис. 1: 8 ; На краю Ойкумены, 2002. Кат. 480; Конь и всадник, 2003. С. 37. Кат. 65; Железный век, 2020. С. 576. Кат. 207.1; Černenko , 2006. S. 85. Taf. 26: 556 ) не имеет достаточных подтверждений.

Этот шлем представляет собой боевое наголовье, которое было отлито в двухчастной форме по утрачиваемой модели, имеет овальную форму в плане, вытянутую от лицевой части к затылочной, общая форма тульи усеченно-эллиптическая. Навершием тульи является петля округлой формы. Высота шлема (без петли-навершия) – 17 см; длина от лицевой до затылочной части – 24 см; наибольшая ширина – 17,1 см. Толщина стенок тульи достигает 3,5–4 мм в нижней части тульи и 2,5 мм в верхней (рис. 1).

Внешняя поверхность шероховатая, возможно, в древности подвергалась шлифовке. Внутренняя поверхность шлема шероховатая в нижней части и достаточно гладкая в верхней части тульи. В верхней и средней частях внутри тульи имеются множественные прямые насечки длиной от 4 до 8 мм и толщиной 0,5–1 мм – следы ударов каким-то орудием с ровным краем бойка при проковке тульи после отливки. Следов литейного шва нет.

Лицевая часть шлема имеет две дугообразные арки лицевого выреза, разделенные приостренным наносником в центре, которые были сформированы на модели перед отливкой. Высота этих надглазничных вырезов от основания шлема – 4,7 (правая) и 4,9 (левая) см, расстояние до острия наносника – 2,7 см. Дуги окантованы валиками подтреугольного сечения, выступающими на 0,5– 0,6 см, шириной 0,4–0,5 см. Ширина лицевого выреза у основания шлема около 15,5 см. Подтрапециевидный вырез для шеи на затылочной части имеет почти ровный край, у основания имеет ширину 10,2 см, высота его достигает 2,7 см в центре и 3,5 см по краям. Нижний край шлема ровный.

По центру лицевой поверхности, от петли-навершия тульи, проходит вертикальный валик, который сливается с валиками обрамления дуг на наносни-ке. Валик трапециевидный в сечении, ширина на наноснике 0,7 см, у вершины тульи – 0,45 см. Высота от внешней поверхности шлема на наноснике – 0,3 см, в середине тульи – 0,15 см, у вершины – 0,45 см. Ширина верхней грани валика 0,2–0,3 см.

Петля-навершие соединяется с валиком, четко виден ее прилеп со сдвигом передней «ножки» в правую сторону. Высота петли 1,9 см, ее ширина у основания – 2,3 см, сечение прута (округлое, с нечеткими гранями) – 0,6 см, в верхней

Рис. 1. Бронзовый литой шлем 1 из собрания ГИМ

1 – вид спереди; 2 – правая боковая сторона; 3 – левая боковая сторона; 4 – вид сзади;

5 – вид сверху; 6 – внутренняя поверхность. Фото С. Б. Вальчака части петли – 0,4 см. В верхней же части петли прослеживаются мелкие каверны от усадки металла при остывании. Вероятно, что в этом месте был расположен литник.

Боковые стороны тульи полностью закрывали уши и бόльшую часть щек, являясь единым монолитом наушей и нащечников. По венцу тульи с промежутками от 5 до 6,5 см, на высоте 1,3–1,5–2,0 см от края, с наружной стороны были пробиты 6 отверстий, предназначенных для крепления подшлемника и/или бармицы из кожи. С правой стороны шлема расположены три отверстия, они пробиты под наклоном (из-за чего приобрели овальную форму на внешней стороне). Размеры отверстий разные: в пределах 0,35 × 0,85 см снаружи и 0,45 × 0,7 см внутри. Крайнее заднее отверстие внутри имеет прямоугольную форму со скругленными углами (0,5 × 0,5 см) – след острия пробойника. При пробое первого и среднего отверстий образовались идущие к основанию тульи трещины.

С левой стороны сохранились два отверстия из трех, они пробиты под наклоном, овальной формы снаружи (0,6–0,8 см) и внутри (0,5–0,7 см).

На задней стороне расположены три отверстия. Крайние пробиты под наклоном, овальные снаружи, 0,7 × 1,1 и 0,9 × 0,65 см. Центральное отверстие круглое, пробито почти прямо, с внешним диаметром 0,8 см. Внутри правое отверстие овальное (0,8 × 0,4 см), центральное и левое – подпрямоугольные со скругленными углами, 0,6 × 0,6 см и 0,6 × 0,55 см соответственно.

На внутренней поверхности вокруг двух отверстий слабо прослеживаются полукольцевидные валики, возможно следы выдавливаемого при пробое металла.

Шлем был реставрирован, окислы на поверхности полностью удалены, возможные следы дополнительной обработки поверхности (шлифовки, полировки) в результате реставрации утрачены. По этой же причине невозможно судить и о времени получения шлемом каждого из многочисленных повреждений. Правильная форма шлема в наши дни – результат реставрации.

Ранее правый бок шлема и часть назатыльника были «помяты и вогнуты внутрь» ( Рабинович , 1941. С. 114). От этих повреждений в средней части тульи на правой стороне имеется крупная вмятина и ниже нее сквозной, почти горизонтальный разлом с загнутыми внутрь неровными краями длиной 8,5 см. Вверх и вниз от разлома отходят сквозные трещины с неровными краями (2,3 и 4,0 см). Упомянутая вмятина округлой формы, размерами 4,5 × 5,5 см. Внутри нее имеется четкий, почти вертикальный след от бойка орудия или оружия прямоугольной формы длиной около 3,5 см, шириной 0,5 см в верхней и 0,3 см в нижней части. Глубина вмятины до следа бойка на ее дне 0,9 см, удар был нанесен сбоку и сверху.

С передней правой стороны на арке правого надглазничного выреза имеются две небольшие трещины (длиной 1,5 и 3,0 см), идущие от края к вершине тульи. Они могут быть связаны с существовавшей ранее деформацией шлема.

На левой стороне тульи некогда был выломан нижний край с задней стороны, из-за чего утрачены одно отверстие и край шейного выреза. В средней части тульи здесь имеется 4 кучно расположенные неглубокие вмятины, размерами 2,0–2,5 × 2,5–3,0 см. В одной из них сквозная трещина. Слева и сзади в верхней части тульи еще одна сквозная трещина.

На поверхности затылочной части тульи со смещением в правую сторону шлема имеется большая вмятина подквадратной формы, размерами 5,8 × 5,7 см. Внутри вмятины – сквозное подпрямоугольное отверстие с загнутыми внутрь неровными краями. Размеры по вертикали 2,7–3,1 см, по горизонтали – 2,5– 3,5 см. Вмятина эта бесспорно является результатом нанесенного сверху пробойного удара орудия/оружия с прямоугольным бойком.

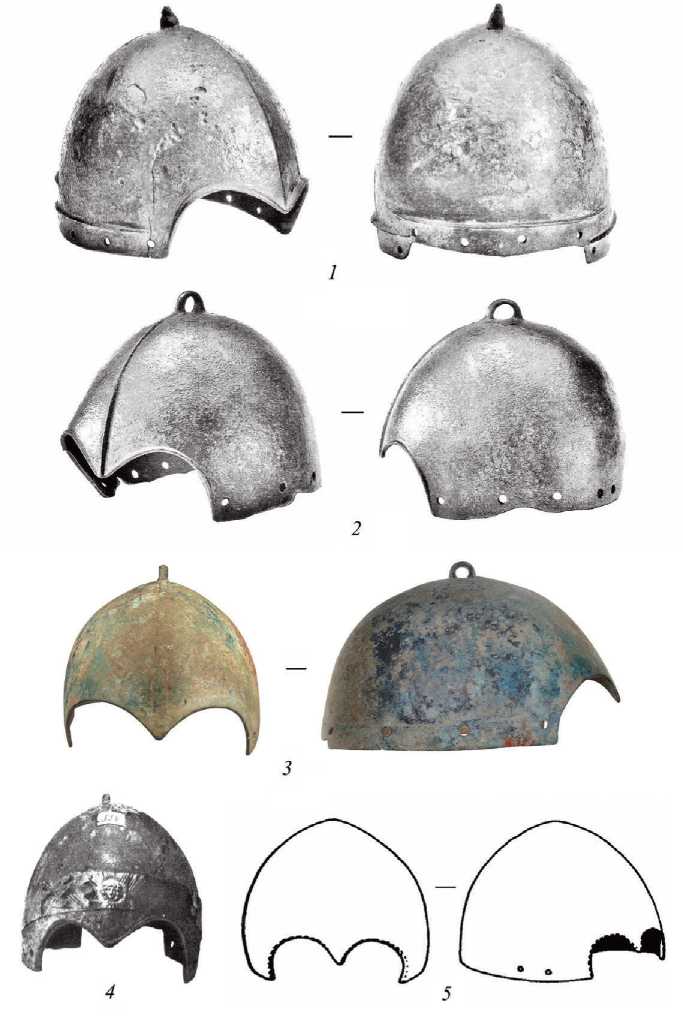

Второй шлем из собрания ГИМ (далее ГИМ-2) поступил в дар музею от Археологической комиссии в 1906 г. и якобы происходит из коллекции, приобретенной в 1904 г. в г. Майкопе в Кубанской области2. Как и шлем ГИМ-1, он неоднократно обращал на себя внимание исследователей ( Рабинович , 1941. С. 114, 115. Табл. IX; Черненко , 1968. Рис. 43: 2 ; Галанина , 1985. С. 174, 181, 182. Рис. 1: 9 ; Černenko , 2006. S. 85. Taf. 26: 556 ).

Шлем бронзовый, форма тульи приближена к полушаровидной, отлит в двухчастной форме. Лицевой вырез шириной 15,2 см завершается двумя надглазничными дугами, которые окантованы массивными валиками, сходящимися на наноснике. От острия наносника на лицевой стороне расположен вертикальный валик, идущий через вершину тульи и заходящий на затылочную часть. Какое-либо навершие изначально отсутствовало.

Внешняя поверхность шлема гладкая, блестящая, покрыта темной патиной и была тщательно зашлифована в древности. Внутренняя поверхность шероховатая с невысокими выступами различной формы и, по всей видимости, обработке не подвергалась. Следов литейного шва нет. Толщина стенок тульи в нижней и средней части 0,3–0,35 см, в верхней – 0,2 см. Приводимые в различных описаниях размеры шлема, как и понимание особенностей его конструкции, разнятся из-за его обычного расположения в иллюстрациях на плоскости шейного выреза ( Рабинович , 1941. Табл. IX; Галанина , 1985. Рис. 1: 9 ; Алексеев , 2019. Рис. 2: 9 ), а не в боевом положении на голове воина ( Černenko , 2006. Taf. 26: 556 ) (рис. 2).

Высота тульи от основания шлема у лицевого выреза 21,0 см, длина – 19,5 см, максимальная ширина 18,5 см. Высота правой надглазничной дуги 9,8 см, левой – 9,5 см. Расстояние от основания до острия наносника 8,0 см. Вертикальный валик на лицевой части тульи имеет в сечении подтрапециевидную форму с закругленной верхней гранью. На внешней поверхности шлема в верхней части, вдоль валика слегка прослеживаются углубления-желобки (шириной до 1 см), очевидно связанные с его формовкой на модели. Ширина основания валика на наноснике и в центре лобной части 0,9 см, на вершине – 0,8 см. Высота валика на наноснике 0,45 см, в центре лба – 0,5 см, на вершине – 0,35 см. Верхняя грань валика имеет ширину 0,25–0,3 см по всей длине. Через вершину на затылочную часть валик заходит на 1,5 см, где обломан вместе с частью купола тульи из-за крупной пробоины. Валик не доходил до заднего края шлема на затылочной части и заканчивался не далее 9 см от его вершины.

Рис. 2. Бронзовый литой шлем 2 из собрания ГИМ

1 – вид спереди; 2 – правая боковая сторона; 3 – левая боковая сторона; 4 – вид сзади;

5 – вид сверху; 6 – внутренняя поверхность. Фото С. Б. Вальчака

Надглазничные валики массивные, имеют трапециевидное сечение и особенно выступают над поверхностью тульи на вершинах арок и наноснике. У внешних боковых сторон дуговидных вырезов они приобретают более округлое сечение. Ширина основания правого валика 1,0 см, внешней грани – 0,4 см. Высота (выступ) над поверхностью тульи на наноснике – 1,0 см, в середине – 0,8 см и 0,5 см сбоку. Ширина основания левого валика 1,0 см, внешней грани – 0,4–0,5 см. Высота на наноснике – 1,05 см, в середине – 1,0 см, сбоку – 0,5–0,6 см.

Основание (нижний край) тульи шлема не является горизонтальным. Шейная выемка шлема сформирована принципиально иначе, чем у других изделий кубанского типа. Она начинается, поднимаясь по дуге на расстоянии 8,5 см от края лицевого выреза на правой стороне шлема и опускается на расстоянии 9,0 см на левой. Высота заднего края доходит до 4,0 см от основания тульи (у лицевого выреза). По всей длине дуги (около 27,5 см) выемка окантована выступающим под прямым углом к поверхности тульи валиком, который постепенно расширяется до 1,2 см в середине задней стороны шлема. Валик имеет сложный профиль: в основании он плоский на ширину 1,0 см от внутренней поверхности тульи; далее он закругляется вверх на ширину 0,2 см; переходит в округлую внешнюю грань высотой 0,3–0,5 см; затем, резко в горизонтальную плоскость сверху, плавно переходящую к стенке тульи. Высота валика, таким образом, достигает около 0,8 см.

Еще одной отличительной особенностью рассматриваемого шлема является наличие двух трапециевидных в сечении валиков на его боковых сторонах. Валики расположены практически горизонтально, расширяются в центре и сужаются к краям. Длина валика на правой стороне 10,5 см, ширина основания 0,6–0,9 см, передней грани 0,3 см. Валик выступает в центре на 0,5 см от поверхности тульи и сходит «на нет» по краям. Продольная ось валика расположена на высоте 6,5–6,8 см от основания тульи у лицевого выреза. Левый валик имеет длину 10,8 см, ширину основания 0,6–0,9 см, передней грани – 0,3–0,45 см, выступ в центре – 0,4–0,5 см. Высота продольной оси от основания у лицевого выреза – 5,8–6,0 см.

По окружности тульи на ее венце на высоте 3,1–3,2 см от основания горизонтально расположены 13 отверстий. На боковых сторонах расположено по четыре отверстия на расстоянии 2,6–3,3 см друг от друга. Пять отверстий на тыльной стороне расположены в 3,8 см друг от друга, центральное из них – на высоте 1,4 см над нижним краем валика. Отверстия круглые, аккуратные, просверлены снаружи, большинство под прямым углом к поверхности тульи. Внешний диаметр у большинства 0,6 см, внутренний – 0,4 см. От пятого справа отверстия на венце вниз отходит рассекающая валик трещина, видимо, образовавшаяся в процессе сверления.

Шлем имеет ряд давних повреждений, время нанесения которых определить затруднительно. С правой стороны в верхней части тульи имеются три неглубокие вмятины диаметрами 0,7–1,5 см.

На левой стороне, на вершине, теменной и затылочной частях тульи расположено крупное отверстие-пробой, частично занимающее и правую затылочную часть. Отверстие имеет неровные края, частично уничтожен продольный валик близ вершины тульи. Размеры по вертикали около 13 см, по ширине – от 3,8 до 5,8–8,6 см. Рядом с крупным имеются два совмещенных овальных отверстия диаметрами около 0,6 × 0,8 см. Ниже него, на затылочной части, малое отверстие и рядом еще одно, округлое – 0,6 × 0,8 см.

Как видно из приведенных описаний, относимые к кубанскому типу два литых шлема из ГИМ имеют как сходные, так и существенно отличающиеся морфологические признаки.

В настоящее время из достоверно найденных в Восточной Европе, преимущественно на Северо-Западном Кавказе, в научный оборот введено 14 находок шлемов кубанского типа. Каждый из этих шлемов имеет отличия в размерах, что, вероятно, связано с их изготовлением в индивидуальной форме для конкретного воина-заказчика. Восемь находок происходят из погребений: Келер-мес, курганы 1Ш, 2В (2 экз.) и 15; Крымская: к. 1 (1895 г.) и Воронцовский курган (1886 г.) на Северо-Западном Кавказе; Красное Знамя, к. 6 в степном Ставрополье; Нартан, к. 20 в Кабардино-Балкарии.

Еще пять шлемов являются случайными находками: Старокорсунское городище № 2, колхоз «Прогресс», «Краснодар-2022» на Северо-Западном Кавказе, Гвардейское в Чечне, Старый Печеур в Среднем Поволжье и Медведевка (урочище Цыганское) на Днепровском Правобережье на Украине.

С Восточной Европой предположительно связываются четыре экземпляра неизвестного происхождения: рассматриваемые в этой статье два шлема из ГИМ в Москве, по одному из музеев Варшавы и Глазго.

Часть из этих 18 шлемов имеет значительные утраты или вообще сохранилась в отдельных фрагментах ( Рабинович , 1941. С. 105-120. Табл. I-IX; Черненко , 1968. С. 74–82. Рис. 43; 44; 2004. С. 98–100; Галанина , 1985. С. 169–183. Рис. 1; Алексеев , 2003. С. 47–50. Рис. 3; 16; 2019. С. 222–224. Рис. 1–3; Černenko , 2006. S. 80-85. Taf. 25; 26; Вальчак, Недомолкин , 2022. С. 36-46. Рис. 1-6; Вальчак, Муравенко , 2023).

Морфологическое «ядро» совокупности шлемов кубанского типа составляют 9 изделий, обладающих полным набором перечисленных выше устойчивых признаков. Кроме размеров и веса шлемы отличает друг от друга только количество, диаметры и характер расположения на тулье отверстий, которые зачастую были сделаны на уже готовой отливке. Эти признаки на сегодняшний день можно считать незначимыми. К «ядру» типа мы относим шлемы из Келермеса, к. 1Ш и 15, Старокорсунского 2-го городища, «Прогресса», Нартана, к. 20, Гвардейского, Старого Печеура, ГИМ-1 и Варшавы. К сожалению, к этой группе находок нельзя в строгом смысле причислить утративший часть типообразующих признаков шлем из Медведевки и фрагменты шлемов из к. 1 у Крымской и к. 6 Красного Знамени.

Пять шлемов определенно выпадают из «ядра» типа, так как не имеют одного или нескольких из основных признаков (признаков первого порядка) или имеют другие (признаки второго порядка), не характерные для большинства известных в Восточной Европе экземпляров:

-

1. Шлем 1 из к. 2В Келермесского могильника (рис. 3: 1 ) отличается наличием трех дополнительных горизонтальных валиков на боковых и задней сторонах выше венца тульи, а также коническим навершием вместо петли. Кроме того,

-

2. Шлем 2 из этого же кургана (рис. 3: 2 ) не имеет характерного для других изделий шейного выреза ( Рабинович, 1941. С. 106, 107. Табл. II; Галанина , 1997. С. 114–116. Табл. 14: 221 ).

-

3. Шлем из Воронцовского кургана (рис. 3: 4 ) имеет вертикальную грань на лицевой стороне, а не валик, как и шлем 1 из к. 2В Келермеса ( Рабинович , 1941. С. 111, 112. Табл. VI: 1 ).

-

4. Шлем ГИМ-2 отличается заходящим на тыльную сторону вертикальным валиком, отсутствием навершия и дополнительными валиками на боковых сторонах тульи (рис. 2). Кроме того, у этого шлема имеется специфический дугообразный шейный вырез с утолщением края в виде валика ( Рабинович , 1941. С. 114, 115. Табл. IX; Черненко , 1968. Рис. 43: 2 ).

-

5. Шлем «Краснодар-2022» имеет на лобной части не валик, а вертикальный плоский поясок, как и аналогичный поясок над арками лицевого выреза и по окружности основания тульи ( Вальчак, Муравенко , 2023. Рис. 3), что также не встречается у других кубанских шлемов Восточной Европы (рис. 3: 3 ).

-

6. Шлем из Глазго не имеет вертикального валика на лобной части и петлевидного навершия. Не вполне понятно и наличие или отсутствие у него надглазничных валиков, шейного выреза, как и количества отверстий по венцу тульи ( Černenko , 2006. S. 85. Taf. 26: 558 ). Этот шлем наиболее удален морфологически от «ядра» кубанского типа и вообще вызывает обоснованные сомнения в своей принадлежности к нему (рис. 3: 5 ).

Рис. 3. Варианты литых шлемов кубанского типа (без масштаба)

1 – Келермес, шлем 1 из кургана 2В; 2 – Келермес, шлем 2 из кургана 2В; 3 – «Краснодар-2022»; 4 – Воронцовский курган; 5 – музей в Глазго (по: 1, 2 – Галанина , 1997; 3 – Вальчак, Муравенко , 2023; 4 – Рабинович , 1941; 5 – Černenko , 2006)

на его лицевой стороне имеется вертикальное ребро, а не валик, как у большинства шлемов ( Рабинович , 1941. С. 107, 108. Табл. III; V: 1 ; Галанина , 1997. С. 114–116. Табл. 14: 220 ).

Таким образом, данные шлемы, отличающиеся от «ядра», мы можем считать относящимися к вариантам кубанского типа. Некоторые из их конструктивных особенностей более характерны для находок литых шлемов из восточных регионов Северной Евразии.

Например, дополнительные защитные валики на боковых и затылочной части шлема ГИМ-2 и шлема 1 из к. 2В Келермеса (рис. 2; 3: 1 ) имеют аналогии среди крайне немногочисленных находок литых шлемов Средней Азии: Самарканда в Узбекистане, Кысымчи в Казахстане, Тонского района в Киргизии ( Кузьмина , 1958. С. 120. Рис. 1; Черненко , 1968. С. 77. Рис. 41; 42; Галанина , 1985. С. 169–171. Рис. 1: 11, 12 ; Худяков, Эрдэнэ-Очир , 2011. С. 117–119. Рис. 34: 1–6 ; Алексеев , 2019. С. 224, 225. Рис. 2: 11, 12 ; 3: 2 ). Переходящий на заднюю сторону тульи вертикальный валик шлема ГИМ-2 также роднит его с находками в Самарканде и Кысымчи. Валик на шейном вырезе тульи шлема ГИМ-2, отчасти сходен с валиком над шейным вырезом шлема из Самарканда, возможно, и Кысымчи3. Сходным образом оформлены шейные вырезы шлемов эпохи Чжоу из Забайкалья, Монголии и Северного Китая.

Отсутствие шейного выреза у шлема 2 из к. 2В Келермеса (рис. 3: 2 ) сближает его со среднеазиатской находкой в Тонском районе на Тянь-Шане ( Худяков, Эрдэнэ-Очир , 2011. С. 117–119. Рис. 34: 1, 2 ; Алексеев , 2019. С. 224, 225. Рис. 3: 2 ), а также с еще более восточными: алтайским шлемом из верховий Иртыша ( Рабинович , 1941. Рис. 2) и шлема из Хитрууна в Центральной Монголии ( Худяков, Эрдэнэ-Очир , 2011. С. 117. Рис. 33; Алексеев , 2019. С. 224. Рис. 2: 10 ; 3: 1 ).

Все перечисленные восточные находки, к сожалению, случайны, не образуют сколько-нибудь цельного морфологического «ядра», так как отличий между ними не меньше, чем сходства. Объединяет их между собой, как и с кубанскими шлемами Восточной Европы, форма тульи, лицевой вырез с двумя надглазничными дугами и валиками над ними, отчетливо выделенный наносник, а также в большинстве случаев и деление лицевой части вертикальным валиком или гребнем.

На наш взгляд, перечисленные факты позволяют присоединиться к гипотезе тех исследователей, которые предполагали или допускали существование в Средней Азии отдельного, независимого от восточноевропейского, центра производства литых шлемов ( Кузьмина , 1958. С. 120, 124, 126; Галанина , 1985. С. 182). Наличие же похожих конструктивных элементов на некоторых кубанских шлемах можно рассматривать как результат привнесения традиций или прямой импорт таких шлемов из Средней (Центральной) Азии.

Не менее интересны аналоги рельефным пояскам на лицевой части и по окружности тульи у шлема «Краснодар-2022» (рис. 3: 3 ). Их мы находим у некоторых литых шлемов Восточной Азии, отнесенных к III и IV этапам развития литых шлемов конца эпохи Западного Чжоу – начала периода Чуньцю, для которых предлагается дата от IX–VIII до VII вв. до н. э. ( Комиссаров , 1984. С. 48. Рис. 2: 1 ; 1987. С. 42–47. Рис. 6: 2 ; Варёнов , 1984. С. 44, 45. Рис. 6; 1992. С. 101, 102; 1994. С. 87–89. Рис. 4; 7; Wagner, Parzinger , 1999. S. 57, 62). На на двух шлемах из могильника Наньшаньгэнь (находка 1958 г. и погр. М101) и некоторых других находках в Северном Китае защитный валик по краю выемок и тульи иногда заменяется пояском, имеющим декоративный характер ( Варёнов , 1984. С. 42–46. Рис. 2–6; 1992. С. 100–104; 1994. С. 86–90. Рис. 5–7; Комиссаров , 1984. С. 47–49. Рис. 1; 2; 1988. С. 78, 79, 86, 89–92, 94. Рис. 65; 66; 76: 9 ; Wagner, Parzinger , 1999. Abb. 8: 13 ; 15: 1 ).

Кроме того, интерес вызывает и наличие вертикальной грани вместо валика на фронтальной части шлема 1 из к. 2В Келермеса и Воронцовского кургана (рис. 3: 1, 4 ). Упоминавшиеся в качестве восточных прототипов шлемы эпохи Чжоу подобных деталей, как правило, не имеют. Ребро или грань, образованные литейным швом, являются характерным признаком бронзовых шлемов более раннего периода Инь, XVIII–XI вв. до н. э. ( Варёнов , 1984. С. 41; 1994. С. 89, 92), но, скорее всего, относящихся к его последним столетиям.

Естественный процесс типологического развития должен был привести либо к выработке унифицированной формы, либо к созданию нескольких специализированных форм. Такого финала для шлемов кубанского типа в Восточной Европе не наблюдается.

Рассмотрев всю совокупность известных на сегодняшний день литых бронзовых шлемов раннескифского периода Восточной Европы, можно прийти к нескольким выводам.

-

1. Наличие большого количества (половина известных экземпляров) морфологически близких находок позволяет говорить о вполне сформировавшемся «ядре» шлемов кубанского типа, характеризующегося набором единых и обязательных признаков.

-

2. Достаточно большое количество (несколько менее половины) бытовавших относительно синхронно с «ядром» вариантных экземпляров (три варианта представлены в курганах 1Ш и 2В Келермеса) позволяет предполагать, что процесс формирования единого канона типа еще не был завершен. Функциональная пригодность каждого шлема, отчетливо выразившаяся в наборе обязательных признаков первого порядка, была важнее его декоративно-прикладной составляющей, маркируемой второстепенными признаками.

-

3. Разнообразие признаков второго порядка и их комбинаций в некоторых изделиях из Восточной Европы, непременное присутствие аналогичных признаков у различных «восточных» прототипов, показывают непосредственное знакомство с последними. Эти факты отражают течение творческого процесса заимствований и выбора оптимальных конструктивных идей из имеющегося на востоке Евразии набора форм. Для решения вопроса о прямых импортах «с востока» достаточных данных пока нет.

-

4. Период употребления литых шлемов кубанского типа был относительно недолгим, даже в рамках раннескифского периода, от 660–650-х гг. до н. э. ( Алексеев , 2003. С. 282) или 585 г. до н. э. ( Кузнецова , 1994. С. 9) и не позже конца VI в. до н. э. Об этом свидетельствует незавершенность формирования единого типа. Возможно, этот процесс был прерван в связи с утратой необходимости в подобном типе защитного вооружения. Это могло быть связано с изменением тактики боя и со сменой основного вида оружия поражения, например, с ударно-рубящего ( Варёнов , 1990. С. 57, 58; 1994. С. 92; Алексеев , 2003. С. 52) на дистанционное – лук и стрелы. Этим, вероятно, был обусловлен и переход к употреблению более простых в изготовлении, но не менее эффективных наборных чешуйчатых шлемов на кожаной основе с конца VI – начала V в. до н. э. ( Комиссаров , 1988. С. 79; Черненко , 2004. С. 99).

Таким образом, исходя из изложенного выше, можно констатировать, что два литых шлема из собрания ГИМ отражают интересную ситуацию, сложившуюся в раннескифский период с данной категорией находок. Шлем 1 представляет собой характерную, наиболее распространенную в Восточной Европе форму шлемов кубанского типа. Шлем 2 является одной из вариантных форм, отражающей влияние изделий восточных регионов Евразии, и не имеет точных аналогий.

Автор сердечно благодарит заведующего Отделом археологических памятников ГИМ ГИМ К. Б. Фирсова за помощь в исследовании находок и учетной документации.

Список литературы Раннескифские шлемы из собрания Государственного исторического музея и вопросы формирования шлемов кубанского типа

- Алексеев А. Ю., 2003. Хронография Европейской Скифии VII-IV веков до н. э. СПб.: Изд-во ГЭ. 416 с. EDN: AALSHU

- Алексеев А. Ю., 2019. Шлем "кубанского" типа из Келермесского могильника (раскопки 1993 г.) // НАВ. Т. 18. № 2. С. 221-234. EDN: RHCIGR

- Вальчак С. Б., Муравенко Е. В., 2023. Новая находка шлема кубанского типа с Северо-Западного Кавказа // РА. 4. (В печати.).

- Вальчак С. Б., Недомолкин А. Г., 2022. Раннескифский бронзовый шлем из Майкопского музея // Историко-археологический альманах. Вып. 16. Армавир; Краснодар; М: АКМ; ИА РАН. С. 36-46.

- Варёное А. В., 1984. Иньские шлемы и проблемы боевого оголовья эпохи поздней бронзы // Известия СО АН СССР. Серия: История, филология и философия. № 14 (389). Вып. 3. С. 41-47.