Раннескифское воинское погребение из могильника Бейсужек XXXV в Прикубанье

Автор: Маслов В.Е., Окороков К.С., Клещенко А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 256, 2019 года.

Бесплатный доступ

В научный оборот вводятся результаты детального исследования погребального инвентаря воинского погребения раннескифской культуры из раскопок могильника Бейсужек XXXV в Прикубанье. Круг аналогий для литой бронзовой бутероли позволяет включить ее в число предметов, характерных для культуры скифской архаики во втор. пол. VII - начале VI в. до н. э. Необычным является сочетание этой находки с бусами-розетками, маркирующими продвижение скифских племен и их связи с Закавказьем.

Предкавказье, раннескифская культура, литые бутероли, стеклянные бусины-розетки

Короткий адрес: https://sciup.org/143168985

IDR: 143168985

Текст научной статьи Раннескифское воинское погребение из могильника Бейсужек XXXV в Прикубанье

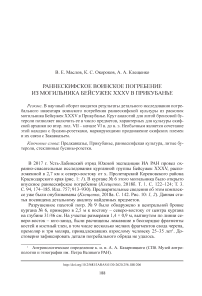

В 2017 г. Усть-Лабинский отряд Южной экспедиции ИА РАН провел охранно-спасательные исследования курганной группы Бейсужек ХХХV, расположенной в 2,7 км к северо-востоку от х. Пролетарский Кореновского района Краснодарского края (рис. 1: 1 ). В кургане № 6 этого могильника было открыто впускное раннескифское погребение ( Клещенко , 2018б. Т. 1. С. 122–124; Т. 3. С. 94, 174–185. Илл. 757; 913–930). Предварительные сведения об этом комплексе уже были опубликованы ( Клещенко , 2018а. С. 142. Рис. 10: 1, 2 ). Данная статья посвящена детальному анализу найденных предметов.

Разрушенное пахотой погр. № 9 было обнаружено в центральной бровке кургана № 6, примерно в 2,5 м к востоку – северо-востоку от центра кургана на глубине 31/46 см. На участке размерами 1,4 × 0,9 м, вытянутом по линии северо-восток – юго-запад, были расчищены лежавшие в беспорядке фрагменты костей и костный тлен, в том числе несколько мелких фрагментов свода черепа, премоляр и три моляра, принадлежавших взрослому человеку 25–35 лет1. Достоверно зафиксировать детали погребального обряда не удалось.

-

1 Антропологическое определение к. и. н. А. А. Казарницкого (СПб. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН).

Рис. 1. Местоположение могильника Бейсужек XXXV в Прикубанье и ареал аналогий бронзовой бутероли из него

-

1 – Бейсужек XXXV (у г. Кореновск); 2 – Динская; 3 – Карабашево; 4 – Нижний Чегем; 5 – Константиновск-на-Дону; 6 – Каланчак; 7 – Рыжановка; 8 – Журовка; 9 – Куриловка; 10 – Старшая Могила

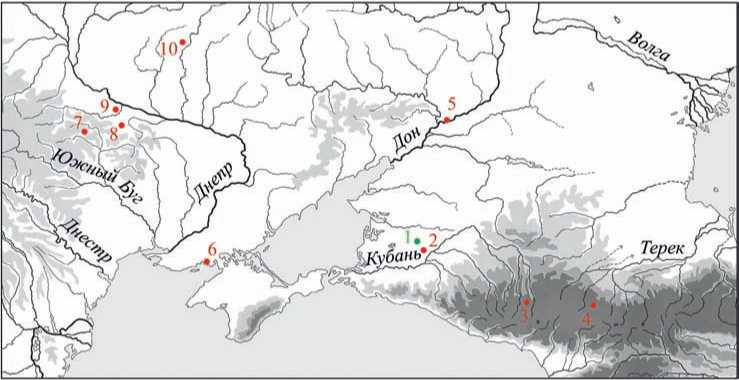

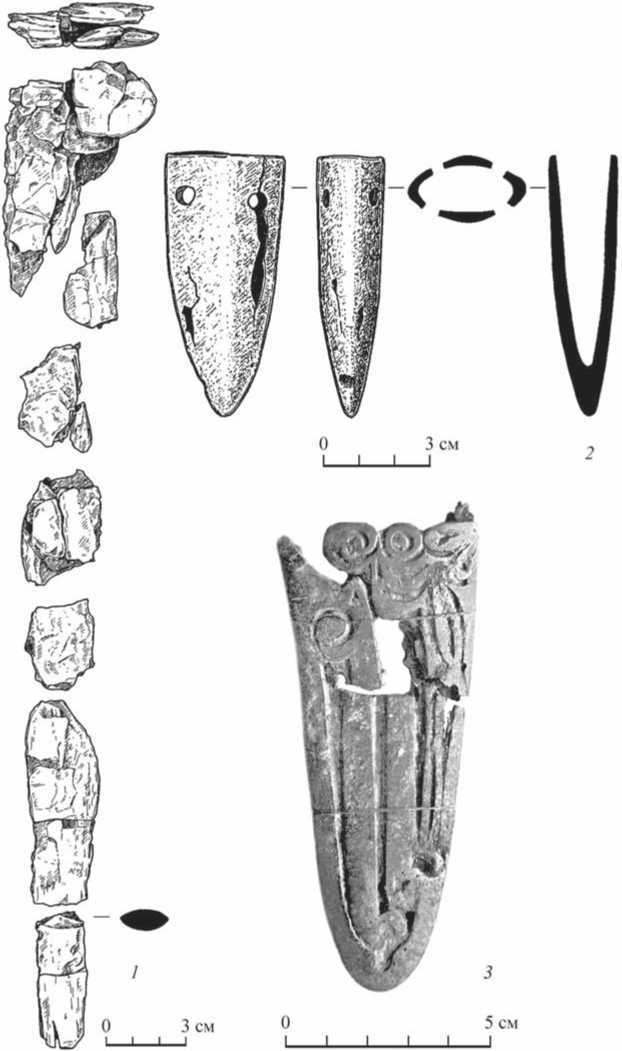

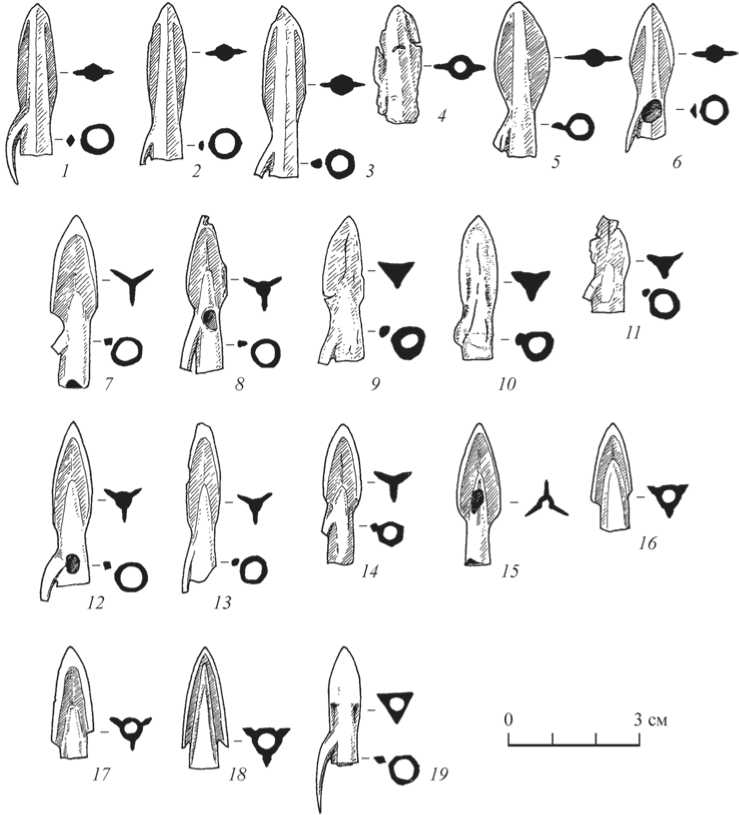

В северной части скопления был найден железный акинак (рис. 2: 1 ), лежавший острием на север. На острие была надета бронзовая бутероль (рис. 2: 2 ). К югу от рукояти кинжала находилось скопление из тринадцати бронзовых втуль-чатых наконечников стрел, еще пять наконечников были обнаружены в разных местах погребения к востоку – северо-востоку от основного скопления (рис. 3). Вероятно, наконечник стрелы (рис. 3: 10 ) и несколько бусин из этого погребения попали в район сарматского погр. № 5, обнаруженного к северу от погр. № 9 на той же глубине. В южной части погребения был найден небольшой фрагмент стенки серолощеного керамического сосуда. Практически по всей площади погребения были зафиксированы небольшие скопления фаянсовых бусин и бисера, но наибольшее их количество было обнаружено в северо-восточной части участка. Всего же здесь было найдено около 280 экз. бусин и бисера (рис. 4).

Инвентарь данного погребения позволяет рассматривать его как воинское раннескифское захоронение.

Акинак распался в ходе расчистки. Его примерная первоначальная длина – около 40 см. Зафиксированная длина рукояти – 9 см, ширина – 2,5 см. Под рукоятью было наварено широкое перекрестие, выступающее над лезвием. Сохранился только один его скругленный край шириной 6 см. Реконструируемая длина лезвия – 27 см, ширина у перекрестия – 4 см. Судя по ромбовидному сечению бутероли, клинок имел выделенное ребро жесткости (рис. 2: 1 ).

Таким образом, важные морфологические детали меча – рукоять с навер-шием – восстановить не удалось. Исходя из формы и ширины крыла перекрестия, можно предположить, что оно имело «почковидную форму», однако могло

Рис. 2. Курганная группа Бейсужек ХХХV. Курган 6. Погребение 9 ( 1, 2 )

1 – фрагменты акинака; 2 – бутероль; 3 – бутероль из кургана Старшая Могила (по: Са-моквасов, 1908)

1 – железо, дерево; 2, 3 – бронза

Рис. 3. Курганная группа Бейсужек ХХХV. Курган 6. Погребение 9. Бронзовые наконечники стрел

1–6 – двухлопастные; 7–18 – трехлопастные; 19 – трехгранный

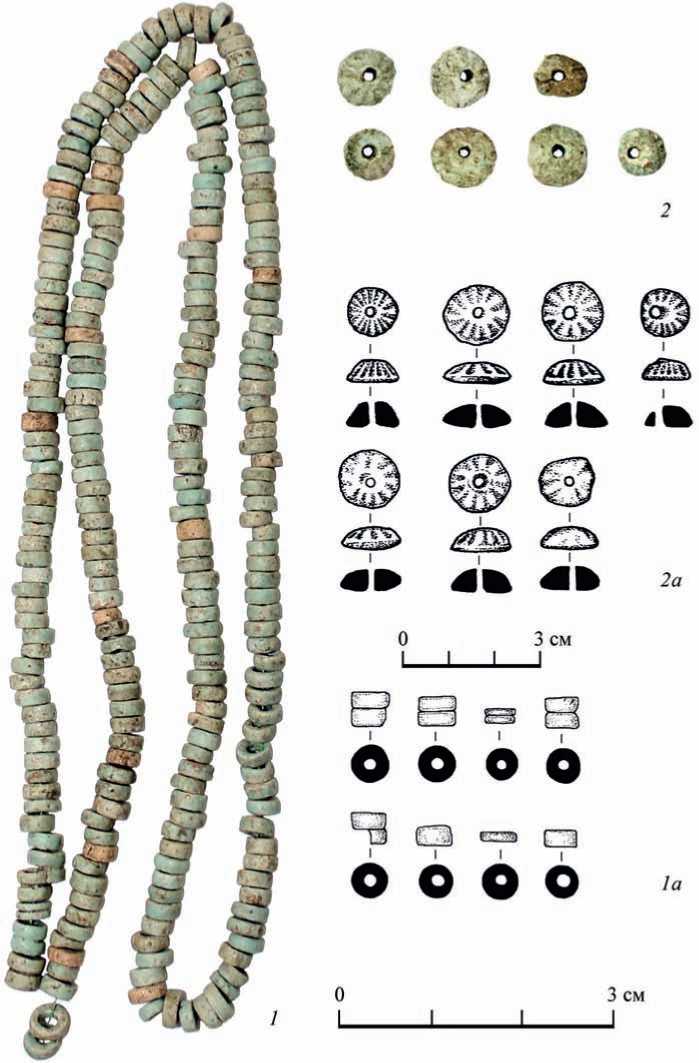

Рис. 4. Курганная группа Бейсужек ХХХV. Курган 6. Погребение 9. Стеклянные бисер и бусы

1, 1а – бисер; 2, 2а – бусины-розетки быть и «сердцевидным». Почти 40 лет назад Е. В. Черненко выступил против использования данных терминов при классификации скифского клинкового оружия и предложил описывать их по эталонным экземплярам (Черненко, 1980. С. 10, 11. Рис. 6). Ныне это предложение получило конкретное наполнение (Топал, 2015; 2017). В итоге определить типологическую принадлежность данного акинака невозможно, хотя то, что он относится к числу мечей и кинжалов эпохи скифской архаики, не вызывает сомнения.

Литой наконечник ножен акинака – бутероль (рис. 2: 2 ) – имеет форму, близкую к пирамидальной (как вариант – уплощенно-конической) форме с вытянутым ромбовидным основанием и скругленными дуговидными гранями. В верхней части, в 1,2 см под основанием, с обеих сторон по краям расположены парные отверстия для крепления к деревянным обкладкам ножен. Фрагменты обкладок ножен прикипели к острию клинка. Общая длина наконечника – 7,2 см, размеры основания – 3,2 × 1,8 см, толщина стенок – 0,2 см, диаметр отверстий – 0,5 см.

Традиция изготовления конических бронзовых литых наконечников ножен, снабженных отверстиями для крепления, появляется в «киммерийскую» эпоху. Серия таких наконечников, дополненных выступающими «весловидными» гребнями, для бронзовых и биметаллических мечей и кинжалов происходит из могильников и случайных находок от Горного Дагестана до Адыгеи, а также из Волго-Камья. Подобные наконечники известны также в Поднепровье и Центральной Европе ( Белинский, Дударев , 2015. С. 332. Рис. 248: 5 ). Изображения таких бутеролей имеются на оленных камнях из Усть-Лабинска и Кызбуруна на Северном Кавказе и на стеле № 24 Мурзихинского II могильника в Прикамье ( Ковалев , 2000. С. 148, 150. Рис. 5: 2, 7 ; Рябкова , 2017. С. 251. Рис. 10: 2 ). Они пока ни разу не были найдены в комплексах с инвентарем «классической» новочеркасской группы, поэтому представляется, что верхняя датировка их бытования не выходит за пределы втор. пол. VIII в. до н. э. Между ними и скифскими бутеролями имеется хронологический разрыв. В. Р. Эрлих связывает происхождение подобных бутеролей с кобанской культурой ( Эрлих , 2007. С. 94. Рис. 45: 9 ), а С. В. Махортых в вопросе происхождения бутеролей вообще предполагает «формотворческий приоритет северопричерноморского региона» ( Ма-хортых , 2003. С. 42), что, на наш взгляд, преждевременно.

Так, в погребении могильника Нарзанный-2 на территории г. Кисловодска биметаллический кинжал с весловидным наконечником ножен был найден вместе с бронзовым шлемом, имитирующим шлемы ассирийского типа, и бронзовой нагрудной пекторалью ( Белинский, Дударев , 2013. Рис. 14; 16–20). А из Мур-зихинского I м-ка в Волго-Камье происходят импортные бронзовые составные ножны с поперечным приемником для гарды и конической литой бутеролью с поперечным валиком ( Рябкова , 2017. С. 253. Рис. 13: 2 ). Подобный валик имеется и на окончании бронзовой бутероли из дореволюционных находок в Диго-рии ( Крупнов , 1960. Табл. LXXV: 5 )2. Есть такой валик и на бутероли из кургана эпохи поздней бронзы у с. Хачбулаг в Азербайджане ( Авшарова , 2007. Рис. 60: 9 ).

Бутероль с поперечным валиком хорошо различима на сиро-хеттском рельефе из цитадели Алеппо ( Рябкова , 2017. Рис. 12: 10 ). Таким образом, вполне возможно, что литые «весловидные» бутероли имели переднеазиатские прототипы.

В эпоху скифской архаики литые бутероли с зооморфным оформлением представлены двумя большими, внутренне разнотипными, группами, на фоне которых мы рассмотрим нашу находку.

В первую группу можно включить широкие полуовальные бутероли с изображениями свернувшихся кошачьих хищников. Во вторую – вытянутые конические бутероли, завершающиеся стилизованными головками хищных птиц или грифонов.

В первой группе имеются по крайней мере два экземпляра, где образ кошачьего хищника совмещен с выступающим изображением хищной птицы, что подтверждает сосуществование двух серий ( Техов , 1980. Рис. 23: 5 ; Мошинский , 2006. С. 14. Рис. 8: 2 ).

Оба образа, несомненно, имели хтонический контекст. Существует устойчивая точка зрения о фаллической семантике раннескифских акинаков, которые являлись моделью древа жизни с уроборусом снизу, обозначавшим хтони-ческое и одновременно жертвенное начало ( Полидович , 2015. С. 155–157). Так или иначе, изображения хищников помещались поверх острия клинка, несущего смерть, обращенного вниз – в сторону потустороннего мира.

А. Р. Канторович включил находки бутеролей с изображением свернувшегося кошачьего хищника (три костяных/роговых и четыре литых бронзовых) в «келермесско-яблоновский» тип своей классификации образов «звериного» стиля, представленного в таких важнейших памятниках втор. пол. VII в. до н. э., как Келермесский и Краснознаменские могильники и погребение на Темир Горе ( Канторович, Шишлов , 2014. С. 88, 91. Рис. 6). Из семи находок бутеролей с изображениями этого типа шесть происходят с Северного Кавказа и только одна с территории Поднепровья. К бутеролям этого типа, вероятно, также относится фрагментированный костяной наконечник из кургана № 453 у с. Макеевка ( Галанина , 1977. С. 19. Табл. 7: 7 ).

Однако вне группы бутеролей с изображениями «келермесско-яблонов-ского» типа остаются бронзовые и костяные/роговые бутероли с изображениями кошачьих хищников из могильников Тлийского и Фаскау, находки у с. Рук и в Кармир-Блуре, а также из Ирана ( Техов , 1980. Рис. 23: 1, 2, 4, 5 ; 2002. С. 243. Табл. 146: 4 ; 161: 1 ; Мошинский , 2006. С. 17, 18. Рис. 8: 2, 3 ; Пиотровский , 1970. Рис. 56; Погребова, Раевский , 1992. Рис. 9: а )3. Данная группа изображений, в свою очередь, несомненно, имеет общие черты с образами кошачьих хищников на золотой бутероли из Зивие и, опосредованно, с композицией на бутеро-лях золотых ножен, изготовленных ассирийскими или урартскими ювелирами, из царских погребений в Келермесском могильнике и Литом кургане ( Пиотровский , 1962. С. 80. Рис. 45. Табл. ХХХVI; Погребова , 1984. С. 95, 96; Погребо-ва, Раевский , 1992. С. 110). Последние три находки, вероятно, можно связывать с периодом пребывания скифов в Передней Азии во втор. четв. – середине VII в.

до н. э. ( Кисель , 2003. С. 30). Таким образом, суммарно группу бутеролей с кошачьими хищниками можно датировать достаточно узко – от втор. четв. до конца VII в. до н. э.

Для нас важно, что «распрямленный» образ свернувшегося кошачьего хищника, который обнаруживает близость не только к «келермесско-яблоновскому» типу, но и к находке из Зивие, представлен на бутероли кинжала из крупнейшего кургана в Посулье – Старшей Могилы у с. Аксютинцы (рис. 1: 10 ; 2: 3 )4. Она была найдена вместе с длинным мечом с наконечником ножен, совершенно аналогичным нашей находке ( Самоквасов , 1908. С. 97. Табл. 109: № 1364 ; 110: № 1365–1368 5; Ильинская , 1968. С. 88. Табл. I: 1, 7 ). При этом коническая форма бутероли с изображением хищника в целом соответствует форме гладкой буте-роли, отличаясь от широких полуовальных бутеролей первой группы.

В кургане 18 м-ка Купьеваха в Поворсклье аналогичная нашей бутероль была найдена на акинаке вместе с фрагментами амфоры типа Коломак ( Бойко, Берестнев , 2001. С. 37. Рис. 39: 2 ) По мнению С. А. Задникова, амфоры этого типа, производство которых связывают с Клазоменами, датируются третьей четв. VII в. до н. э. и, возможно, их бытование не заходит в последнюю четверть этого столетия ( Задников , 2009. С. 18. Рис. 4; 5).

Из памятников днепровского Правобережья эпохи скифской архаики происходят еще не менее трех экземпляров таких наконечников – из курганов № 406 у с. Журовка, № 5 у с. Рыжановка, № 77 у с. Куриловка ( Ильинская , 1975. Табл. VIII: 6 ; XXII: 9 ; Ковпаненко и др ., 1989. С. 64. Рис. 12: 2 ) (рис. 1: 7–9 ).

Две бутероли с парными отверстиями и выделенным ребром как будто происходят из грабительских сборов в Белогорском районе Крыма ( Скорый, Зимо-вец , 2014. С. 42. Кат. 35; 36).

В степной зоне нам известны лишь три находки литых бутеролей, сходных с нашей.

Первая находка была сделана близ г. Константиновска-на-Дону (рис. 1: 5 ), где на уступе могильной ямы был обнаружен литой наконечник ножен (без клинка) уплощенно-конической формы с пятью отверстиями для крепления ( Кияшко, Кореняко , 1976. С. 170, 173. Рис. 2: 3 ). Вместе с ним была найдена роговая накладная пластина с многофигурной композицией – ранним образцом скифского «звериного стиля», дополненного позднейшими «киммерийскими» четырехлучевыми звездочками. Исходя из этого, датировка данного комплекса может быть отнесена к середине – третьей четв. VII в. до н. э.

Вторая находка – из Каланчака близ Скадовска на Херсонщине (рис. 1: 6 ), откуда также происходит бутероль, найденная без меча ( Дубовская , 1997. С. 211. Рис. 10: 16 ), которую иногда относят к белозерским древностям ( Махортых , 2003. С. 42).

Но почти полной и территориально ближайшей аналогией нашей находке является бутероль из погр. 5 кургана 3 м-ка Динская 4 ( Шевченко , 2014. С. 264, 265. Рис. 3: 7 ) (рис. 1: 2 ). Материал из этого впущенного в курган эпохи бронзы воинского захоронения можно отнести к концу VII – началу VI в. до н. э.

Вторая большая группа представлена бронзовыми бутеролями с зооморфными изображениями головы хищной птицы, иногда имеющей черты грифона. Для этого образа предложена трактовка – воплощение бога войны ( Полидович , 2015. С. 157).

Эта группа бутеролей недавно вызвала интерес сразу у нескольких исследователей, за короткое время представивших свои сводки подобных находок и их классификации ( Вольная , 2015; Топал , 2015. С. 63–70. Рис. 4; 5; Зимовец , 2016; Скаков , 2017. С. 276–279. Рис. 1). Для нас важна преобладающая северо-кавказская/закавказская группа бутеролей, которую рассматривают как продукцию кобанских мастеров, появившуюся под воздействием «звериного» стиля. Отсылки к ажурным изогнутым бутеролям из центральнокобанских памятников как к прототипам этих изделий, на наш взгляд, не убедительны (Там же. С. 278. Прим. 9). Декоративный мотив из прорезных треугольников был всего лишь дополнением основного зооморфного образа, который в ряде случаев является предельно стилизованным образом грифона, заимствованным из скифского бестиария ( Канторович , 2007. С. 244, 245. Рис. 8: 4, 6, 7 ). Однако исходным для общей серии все же был образ хищной птицы, имеющий параллели среди образов из Зивие (со свернутым клювом), встреченный на костяной/роговой бутероли из погр. № 246 Тлийского могильника, находившейся на железном кинжале закавказского типа ( Техов , 1980. Рис. 18: 2, 3 ; Погребова , 1984. С. 97).

Следует отметить, что бутероли с изображениями птиц/грифонов со свернутыми в кольцо клювами с языком внутри происходят из погр. № 2 и 7 Нижне-Чегемского могильника в горах Кабардино-Балкарии (рис. 1: 3 ), тогда как в погр. № 1 этого же могильника на мече была бутероль, сходная с нашей находкой ( Акритас , 1961. С. 183–186. Табл. II: 9 , 15 ; III: 9 ). Могильник состоял из семи погребений, расположенных в ряд вплотную на небольшом участке горного склона – у обрыва над речной террасой. По планиграфии и погребальному инвентарю их можно рассматривать как синхронные в рамках относительной хронологии ( Акритас , 1960. С. 23–28) и датировать концом VII – началом VI в. до н. э.

Особо следует выделить бутероль из кург. № 16 Нартанского м-ка, изготовленную из золотого листа ( Батчаев , 1985. С. 36. Табл. 41: 1 ). По форме она близка к бутеролям первой группы, однако не имеет зооморфного декора. С большой степенью вероятности – это переднеазиатский импорт. Комплекс этого кургана по предметам узды и золотым бляшкам с солярными значками можно отнести к середине – третьей четв. VII в. до н. э.6

С этой находкой сопоставили бронзовую бутероль из погр. 8 кургана 2 м-ка Железнодорожный-2 в Закубанье ( Лимберис, Марченко , 2014. С. 180. Рис. 8: 5 ).

К числу комплексов с коническими бутеролями, близкими к нашей, стоит добавить находку из Карабашевского кургана (рис. 1: 3 ) в Карачаево-Черкесии ( Козенкова , 1989. С. 52. Табл. XLIV: B-27 ). Этот комплекс можно отнести ко времени около рубежа VII–VI вв. до н. э. или к началу VI в. до н. э. (Там же; Топал , 2017. С. 302).

Кроме наконечников мечей в конце эпохи архаики появляются морфологически близкие им литые наконечники копий, характерной деталью которых является наличие верхнего отверстия ( Вальчак , Хачатурова , 2015. С. 38. Рис. 3: 2 ; 4). Имеются и наконечники копий с зооморфным оформлением ( Полидович , 2015. Рис. 2: 6, 7, 10 ).

Черты сходства с бутеролями имеет литой наконечник на ручку топора (или вток) из кург. 1 у ст. Хапры на Нижнем Дону ( Максименко , 1983. С. 26. Рис. 9: 4 ).

Следует также упомянуть литые втоки из южной гробницы кург. 1 Краснознаменского могильника ( Петренко , 2006. Табл. 53: 70, 82 ).

Таким образом, появление тонкостенных литых бутеролей уплощенно-конической формы можно отнести к числу культурных инноваций эпохи скифской архаики, которые не переходят в более позднее время. Во втор. пол. – конце VI в. до н. э. появляются вытянутые широкие уплощенные железные бутероли со скругленным окончанием или почти прямоугольной в плане формы ( Батчаев , 1985. Табл. 1: 17 ; Крупнов , 1960. С. 416. Рис. 21: 5 ). Возможно, они восходят к восточным прототипам ( Дворниченко и др. , 1997. С. 132. Рис. 5: 1, 2 ).

В горных районах Северного Кавказа не ранее конца VI в. до н. э. получают распространение близкие им по форме литые ажурные бутероли, декорированные местными переработанными образами скифского звериного стиля ( Полидо-вич , 2015. Рис. 2: 9, 11, 12 ).

В этот период меняются типы золотых бутеролей, которые получают вытянутую, резко сужающуюся форму ( Мелюкова , 1964. Табл. 15: 6 ; 19: 4, 5 ).

Но основополагающим для датировки нашего комплекса является стрелковый набор, состоящий из литых бронзовых наконечников стрел.

Среди шести двухлопастных наконечников общей длиной 2,6–3,8 см выделяется не менее трех разновидностей по форме головки: вытянутой остролистной (рис. 3: 1–4 ), широкой листовидной (рис. 3: 5 ) и симметрично-ромбической (рис. 3: 6 ). Из шести наконечников пять имеют боковые шипы на выступающих втулках (шестой плохой сохранности – вероятно, и у него также был шип). Втулки четырех наконечников – граненые с центральными нервюрами с лицевых сторон. С боков втулок и на шипах имеются литейные швы. Лопасти заточены по всей длине.

Наконечник с симметрично-ромбической головкой с раковиной на втулке относится к позднему варианту стрел жаботинского типа, который широко представлен в древностях втор. пол. – конца VII в. до н. э. ( Дараган , 2015. Рис. 4: 10, 11 ).

Среди трехлопастных наконечников можно выделить два типа, разделяющиеся на варианты.

Первый тип – длиной 3,3–4 см – представлен двумя разновидностями:

– со сводчатой остролистной вытянутой головкой и лопастями, плавно переходящими во втулку (рис. 3: 8–10, 12, 13 );

– с лавролистной сводчатой головкой с косо срезанными внизу лопастями (рис. 3: 7 ).

Разница между вариантами, вероятно, достаточно условная и отчасти обусловлена степенью сработанности головки, которая затачивалась на всю длину, поэтому встречаются неопределенные пограничные экземпляры (рис. 3: 14, 15 ). Только один из наконечников этой группы не имеет на втулке шипа.

Второй тип – трехлопастные наконечники (длиной 2,4–2,8 см) с треугольносводчатой головкой и выступающей втулкой, которые различаются по оформлению окончаний лопастей:

– с опущенными заостренными концами-жальцами, нависающими над втулкой (рис. 3: 18 );

– с неоформленными, подрезанными под тупым углом концами лопастей (рис. 3: 16, 17 ).

Последняя разновидность близка к наконечникам первого типа и отличается от них только меньшей высотой и отсутствием шипов на короткой втулке.

Одним экземпляром представлен трехгранный наконечник с узкой листовидной головкой, с парными треугольными ложками у основания, короткой втулкой с выступающим боковым шипом (рис. 3: 19 ). Подобные наконечники преобладают в колчанном наборе из южной гробницы кург. № 1 Краснознаменского м-ка, а также встречены в других важнейших памятниках эпохи скифской архаики, близких ему по времени – середины – третьей четв. VII в. до н. э. ( Петренко , 1990. С. 67. Рис. 2: К-5–9 ). Однако в целом набор наконечников стрел из Бейсужека не выглядит столь ранним. Гораздо ближе он к стрелковым наборам из комплексов погр. 2 кургана 10 м-ка Бушуйка и погр. 25 кург. 1 у ст. Хапры на Нижнем Дону, а также погр. у с. Китайгород в Поднепровье, которые по милетским расписным амфорам и амфоре «круга Клазомен» могут быть датированы временем около рубежа VII и VI – перв. четв. VI в. до н. э. ( Максименко , 1983. С. 26. Рис. 9; Беспалый, Парусимов , 1991. С. 192, 193. Рис. 6: 12–15, 20 ; Ромашко и др. , 2014. С. 113, 114. Рис. 3). Этот хронологический интервал и следует принять для датировки публикуемого комплекса.

Бусы из погребения представлены двумя типами. Основная группа находок состоит из колесовидного рубленого бисера из стекловидной массы, покрытой голубоватой глазурью (рис. 4: 1, 1а ). Там, где глазурь не сохранилась, видна желтовато-белая стеклянная основа. Внешний диаметр бисерин – 0,4–0,5 см, высота – 0,15–0,2 см, диаметр отверстия – 0,1–0,2 см. Встречаются сдвоенные, не разделенные до конца экземпляры. Такой бисер – обычная находка в комплексах эпохи скифской архаики, где часто он встречается в большом количестве в разных контекстах. Остается непонятным, что было расшито бисером в воинском захоронении (возможно, колчан).

Значительно более редкой находкой являются бусины-розетки с рифленой каннелированной поверхностью (всего 7 экз.) (рис. 4: 2, 2а). Они имеют полусферическую форму с уплощенным основанием. По цвету и составу не отличаются от бисера. Диаметр основания бусин – 1,4 см, высота – 0,4 см, диаметр цилиндрического отверстия – 0,2 см.

Находки подобных бусин в раннескифских комплексах достаточно редки. Их обобщила и картографировала Т. В. Рябкова ( Рябкова , 2010. Рис. 3): такие бусины отмечены в комплексах Центрального Предкавказья, Поднепровья и Приднестровья, очевидно маркируя основной вектор скифских передвижений в эпоху «завоевания родины». Новый комплекс заполняет существовавшую лакуну на Кубани.

Археологические данные, подтверждающие существование в Закавказье (по крайней мере, с эпохи поздней бронзы) традиции ремесленного изготовления глазурованных бус, а также результаты химических анализов, показавших, что состав бусин-розеток аналогичен закавказским бусам, позволили Т. В. Рябковой вполне обоснованно отнести их к числу закавказских импортов эпохи скифских походов в Переднюю Азию ( Рябкова , 2010). Но трудно согласиться с чрезмерно зауженной датировкой скифских комплексов с такими бусами, по мнению исследователя, не выходящей за пределы «жизни одного поколения» – примерно в 650–620 гг. до н. э. Для обоснования такой хронологии исследователь апеллирует к датировке милетской амфоры из погр. 2 Репяховатой могилы (Там же. С. 186). Однако сейчас ее датировка едва ли может быть отодвинута от рубежа VII и VI вв. до н. э. к середине VII в. до н. э., и более того, совсем не исключено, что этот комплекс датируется в пределах перв. четв. – перв. десятилетия VI в. до н. э. ( Гречко , 2012. С. 77–79). Вряд ли подобные бусы входили в состав престижных трофеев. Скорее это свидетельство постоянных контактов с Закавказьем на протяжении определенного периода7.

Таким образом, детальный анализ небогатого, но очень выразительного материала из погребения могильника Бейсужек XXXV в Прикубанье позволяет прийти к заключению, что его датировка не выходит за пределы конца VII – начала VI в. до н. э. В Центральном Предкавказье для этого периода подобных комплексов – рядовых воинских захоронений, которые можно уверенно интерпретировать как «скифские», – пока просто нет, да и на Кубани и Нижнем Дону они очень немногочисленны, поэтому материал из них очень важен для понимания раннего этапа скифской культуры.

Список литературы Раннескифское воинское погребение из могильника Бейсужек XXXV в Прикубанье

- Авшарова И. Н., 2007. Художественная бронза племен Ходжалы-Кедабекской культуры (XIV-VII вв. до н. э.). Baki: Nurlan. 192 c.

- Акритас П. Г., 1960. Отчет об археологической работе в Кабардино-Балкарской АССР в 1959 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 1883.

- Акритас П. Г., 1961. Археологическое исследование Чегемского ущелья в 1959 году (из научного отчета) // Сборник статей по истории Кабардино-Балкарии. Вып. 9. Нальчик: Кабардино-Балкарское кн. изд-во. С. 177-192.

- Батчаев В. М., 1985. Древности предскифского и скифского времени // Археологические исследования на новостройках Кабардино-Балкарии в 1972-1979 гг. Т. 2: Памятники эпохи бронзы и раннего железа / Отв. ред.: М. П. Абрамова, В. И. Козенкова. Нальчик: Эльбрус. С. 7-115.

- Белинский А. Б., Дударев С. Л., 2013. Богатое погребение со шлемом ассирийского типа из могильника Нарзанный-2 // Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вып. XI / Гл. ред. А. Б. Белинский. М.: Памятники исторической мысли. С. 181-216.

- Белинский А. Б., Дударев С. Л., 2015. Могильник Клин-Яр III и его место среди древностей Кавказа и Юго-Восточной Европы начала эпохи Раннего железа. Ставрополь: Дизайн-студия Б. 446 с.

- Беспалый Е. И., Парусимов И. Н., 1991. Комплексы переходного и раннескифского времени на Нижнем Дону // СА. № 1. С. 179-195.

- Бойко Ю. Н., Берестнев С. И., 2001. Погребения VII-IV вв. до н. э. курганного могильника у с. Купьеваха (Ворсклинский регион скифского времени). Харьков: РА-Каравелла. 144 с.

- Вальчак С. Б., Хачатурова Е. А., 2015. Коллекция предметов раннего железного века, переданная в Краснодарский музей-заповедник // Историко-археологический альманах. Вып. 13 / Отв. ред. Р. М. Мунчаев. Армавир; Краснодар; М. С. 32-39.

- Вольная Г. Н., 2015. Наконечники ножен с изобРАжением головы птицы из памятников РАннего железного века ЦентРАльного Кавказа и их аналогии в скифо-сибирском зверином стиле // РА. № 1. С. 19-31.

- Галанина Л. К., 1977. Скифские древности Поднепровья (Эрмитажная коллекция Н. Е. Бранденбурга). М.: Наука. 68 с. (САИ; вып. Д1-33.)

- Гречко Д. С., 2012. О возможных "просветах" в "темное" время (VI в. до н. э.) скифской истории // SP. № 3. С. 75-106.

- Дараган М. Н., 2015. Наконечники стрел предскифского и раннескифского времени: технология изготовления, метрология и маркировка // Археология без границ: коллекции, проблемы, исследования, гипотезы / Науч. ред. Е. Ф. Королькова. СПб.: ГЭ. С. 127-170. (Труды ГЭ; т. LXXVII.)

- Дворниченко В. В., Плахов В. В., Очир-Горяева М. А., 1997. Погребения РАнних кочевников из Нижнего Поволжья // РА. № 3. С. 127-141.

- Дубовская О. Р., 1997. Об этнокультурной атрибуции "новочеркасских" погребений Северного Причерноморья // Археологический альманах. № 6 / Гл. ред. А. В. Колесник. Донецк. С. 181-217.

- Задников С. А., 2009. Античная керамика третьей четверти VII в. до н. э. из раскопок на Бельском городище // Международные отношения в бассейне Черного моря в скифо-античное и хазарское время: сб. ст. по материалам XII МНК / отв. ред. В. П. Копылов. Ростов-на-Дону: Медиа-Полис. С. 15-21.

- Зимовец Р. В., 2016. О локальных особенностях бронзовых бутеролей в виде головы хищной птицы // Старожитностi раннього залiзного вiку / Гол. ред. С. А. Скорий. Київ: IА НАНУ. С. 76-88. (Археологiя i давня iсторiя Украiни; вип. 2 (19).)

- Ильинская В. А., 1968. Скифы днепровского Лесостепного Левобережья (курганы Посулья). Киев: Наукова думка. 268 с.

- Ильинская В. А., 1975. Раннескифские курганы бассейна р. Тясьмин (VII-VI вв. до н. э.). Киев: Наукова думка. 222 с.

- Канторович А. Р., 2007. Истоки и вариации образа бараноптицы (грифобарана) в раннескифском зверином стиле // Северный Кавказ и мир кочевников в раннем железном веке: сб. памяти М. П. Абрамовой. / Отв. ред.: В. И. Козенкова, В. Ю. Малашев. М.: ИА РАН. С. 235-257. (Материалы и исследования по археологии России; №. 8.)

- Канторович А. Р., Шишлов А. В., 2014. Зооморфная бутероль из курганной группы "Семигорье" и базовая тенденция в реализации сюжета свернувшегося хищника в восточно-европейском скифском зверином стиле // Вестник Южного научного центра РАН. № 10 (4). С. 85-95.

- Кисель В. А., 2003. Шедевры ювелиров Древнего Востока из скифских курганов. СПб.: Петербургское Востоковедение. 192 с.

- Кияшко В. Я., Кореняко В. А., 1976. Погребение раннего железного века у г. Константиновска-на-Дону // СА. № 1. С. 170-177.

- Клещенко А. А., 2018а. Могильник Бейсужек ХХХV (Краснодарский край, Кореновский район) // Города, селища, могильники. Раскопки 2017 г. / Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 138-143. (Материалы спасательных археологических исследований; т. 25.)

- Клещенко А. А., 2018б. Отчет о раскопках курганов № 2, 3, 4, 5 и 6 курганной группы "Бейсужек 35" в Кореновском районе Краснодарского края в 2017 году // Архив ИА РАН. Р-1. № 56843-56845.

- Ковалев А. А., 2000. О происхождении оленных камней западного региона // Археология, палеоэкология и палеодемография Евразии / Отв. ред. В. С. Ольховский. М.: ГЕОС. С. 138-179.

- Ковпаненко Г. Т., Бессонова С. С., Скорый С. А., 1989. Памятники скифской эпохи Днепровского лесостепного Правобережья. Киев: Наукова думка. 333 с.

- Козенкова В. И., 1989. Кобанская культура. Западный вариант. М.: Наука. 196 с. (САИ; вып. В2-5.)

- Козенкова В. И., 1995. Оружие, воинское и конское снаряжение племен кобанской культуры (систематизация и хронология). Западный вариант. М.: ИА РАН. 165 с. (САИ; вып. В2-5.)

- Крупнов Е. И., 1960 Древняя история Северного Кавказа. М.: АН СССР. 520 с.

- Лимберис Н. Ю., Марченко И. И., 2014. Новые протомеотские комплексы из Закубанья (могильник Железнодорожный-2) // АВ. Вып. 20 / Гл. ред. Е. Н. Носов. СПб.: Наука. С. 165-182.

- Максименко В. Е., 1983. Савроматы и сарматы на Нижнем Дону. Ростов-на-Дону: Ростовский ун-т. 224 с.

- Махортых С. В., 2003. Культурные контакты населения Северного Причерноморья и Центральной Европы в киммерийскую эпоху. Киев: Шлях. 140 с.

- Мелюкова А. И., 1964. Вооружение скифов. М.: Наука. 113 с. (САИ; вып. Д1-4.)

- Мошинский А. П., 2006. Древности Горной Дигории VII-IV вв. до н. э.: Систематизация и хронология. М.: ГИМ. 208 с. (Труды ГИМ; вып. 154.)

- Петренко В. Г., 1990. К вопросу о хронологии раннескифских курганов Центрального Предкавказья // Проблемы скифо-сарматской археологии / Отв. ред. А. И. Мелюкова. М.: ИА РАН. С. 60-81.

- Петренко В. Г., 2006. Краснознаменский могильник. Элитные курганы раннескифской эпохи на Северном Кавказе. М.; Берлин; Бордо: Палеограф. 306 с. (Степные народы Евразии. т. III.)

- Пиотровский Б. Б., 1962. Искусство Урарту VIII-VI вв. до н. э. Л.: ГЭ. 125 с.

- Пиотровский Б. Б., 1970. Кармир-Блур. Л.: Аврора. 145 с.

- Погребова М. Н., 1984. Закавказье и его связи с Передней Азией в скифское время. М.: Наука. 248 с.

- Погребова М. Н., Раевский Д. С., 1992. Ранние скифы и Древний Восток: К истории становления скифской культуры. М.: Наука. 260 с.

- Полидович Ю. Б., 2015. Структура и символика декора ножен мечей раннескифского времени // Война и военное дело в скифо-сарматском мире: материалы Междунар. науч. конф., посвященной памяти А. И. Мелюковой (Кагальник, 26-29 апреля 2014 г.) / Отв. ред. С. И. Лукьяшко. Ростов-на-Дону: ЮНЦ РАН. С. 153-161.

- Ромашко В. А., Скорый С. А., Филимонов Д. Г., 2014. РАннескифское погребение в кургане у села Китайгород в Приорелье // РА. № 4. С. 107-117.

- Рунич А. П., 1973. Отчет о полевых исследованиях в районе Кавминвод за 1973 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 5009.

- Рябкова Т. В., 2010. К вопросу о "скифских" бусах в Тейшебаини // Археологический альманах; № 21: Изобразительное искусство в археологическом наследии / Гл. ред. А. В. Колесник. Донецк: Лебедь. С. 178-188.

- Рябкова Т. В., 2017. Изваяния новомордовского типа в Волго-Камье // Археология евразийских степей. № 3. Казань: Ин-т археологии АН Республики Татарстан. С. 244-273.

- Самоквасов Д. Я., 1908. Описание археологических раскопок и собрания древностей. М.: Синод. тип. 275 с.

- Скаков А. Ю., 2017. Ананьинский мир и Кавказ: контакты и импорт // Археология евразийских степей. № 3. Казань: Ин-т археологии АН Республики Татарстан. С. 274-298.

- Скорый С. А., Зимовец Р. В., 2014. Скифские древности Крыма. Материалы одной коллекции. Киев: Олег Фiлюк. 180 с.

- Техов Б. В., 1980. Скифы и Центральный Кавказ в VII-VI вв. до н. э. (по материалам Тлийского могильника). М.: Наука. 93 с.

- Техов Б. В., 2002. Тайны древних погребений: археология, история, этнография. Владикавказ: Проект-Пресс. 512 с.

- Топал Д. А., 2015. Биметаллические акинаки типа Гудермес и использование бронзы в изготовлении раннескифского клинкового оружия // Материалы по археологии Северного Причерноморья. Вып. 13 / Отв. ред. И. В. Бруяко. Одесса: СМИЛС. С. 54-79.

- Топал Д. А., 2017. Антенны скифских акинаков. Истоки и эволюция // Археология евразийских степей. № 3. Казань: Ин-т археологии АН Республики Татарстан. С. 299-353.

- Черненко Е. В., 1980. Древнейшие скифские парадные мечи (Мельгунов и Келермес) // Скифия и Кавказ / Отв. ред. А. И. Тереножкин. Киев: Наукова думка. С. 7-30.

- Шевченко Н. В., 2014. Погребения раннескифского времени в курганах степного Прикубанья // Западный Кавказ в контексте международных отношений в древности и средневековье: материалы Междунар. археолог. конф. IV "Анфимовские чтения" по археологии Северного Кавказа (г. Краснодар, 28-30 мая 2014 г.) Краснодар: Традиция. С. 264-270.

- Эрлих В. Р., 2007. Северо-Западный Кавказ в начале железного века. М.: Наука. 430 с.