Ранние исходы аутологичной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток у пациентов с ремиттирующим типом течения рассеянного склероза

Автор: Николаев И.С., Шамтиева К.В., Пугачев А.Ю., Мельниченко В.Я., Федоренко Д.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4-2 т.17, 2022 года.

Бесплатный доступ

Обоснование исследования: В течение более 20 лет в мире успешно применяется высокодозная иммуносупрессивная терапия (ВИСТ) с аутологичной трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток (аутоТГСК) для остановки прогрессирования рассеянного склероза (РС). Эффективность такой терапии доказана во многих многоцентровых рандомизированных исследованиях. Однако, данных о исходах такого лечения в раннем посттрансплантационном периоде (до трех месяцев) в мировой литературе недостаточно. Цель: оценить ранние неврологические исходы ВИСТ с последующей аутоТГСК у пациентов с ремиттирующим типом течения рассеянного склероза (РРС). Методы: в исследование включено 20 пациентов с достоверным РРС (McDonald 2017). Среди них 6 мужчин и 14 женщин в возрасте от 19 до 51 года (медиана 34,2±9,6 года), перенесших ВИСТ (R-Cph 200) с последующей аутоТГСК. Период наблюдения составил от 31 до 34 дней (медиана 31,45 дня). В обеих точках исследования оценен неврологический статус по Scripps neurologic rating scale (SNRS), балл по расширенной шкале нарушения жизнедеятельности Куртцке (EDSS), МРТ головного и спинного мозга с контрастированием, наличие спастичности в паретичных конечностях по модифицированной шкале Ашворта (MAS). Результаты. После проведения лечения были получены значимые различия как для EDSS (p = 0,0001), так и SNRS (p = 0,00004). Улучшение по шкале EDSS в среднем составило 0,5 баллов [0; 1] у 13 пациентов (65%). По шкале SNRS — 5 баллов [3; 9] у 19 пациентов (95%). Исчезновение накопления контраста отмечено у трёх пациентов (30%), однако, у одного (10%) выявлено накопление контрастного препарата, которого ранее не наблюдалось. Наличия отрицательной динамики по шкалам EDSS и SNRS у этого пациента не отмечено. У 6 (75%) пациентов выявлено уменьшение выраженности повышения пирамидного тонуса по MAS не менее чем на 1 балл. Заключение. ВИСТ с аутоТГСК способно улучшить показатели шкалы неврологического рейтинга и расширенной шкалы инвалидизации даже в раннем посттрансплантационном периоде. Для более точной оценки эффективности лечения предпочтительнее оценка динамики по шкале SNRS за счет ее комплексности и полноты используемых показателей. Отсутствие накопления контрастного вещества при МРТ в ранние сроки после лечения выявлено в 30% случаев. У 75% пациентов отмечено уменьшение спастичности на 1 балл по шкале MAS через 2 недели после ВИСТ с аутоТГСК.

Ремиттирующий рассеянный склероз, ВИСТ+аутоТГСК, аутологичная трансплантация стволовых кроветворных клеток. Autologous hematopoietic stem cell transplantation, HSCT

Короткий адрес: https://sciup.org/140300769

IDR: 140300769 | DOI: 10.25881/20728255_2022_17_4_2_81

Текст научной статьи Ранние исходы аутологичной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток у пациентов с ремиттирующим типом течения рассеянного склероза

фузному поражению центральной нервной системы, ведущее к инвалидизации и значительному снижению качества жизни [1]. Причины возникновения РС в настоящее время остаются неизвестными. Средний возраст начала РС в различных исследованиях ко-

леблется от 28 до 31 года. Чаще всего клиническая картина дебютирует в возрасте от 15 до 45 лет [2]. Ремиттирующий тип РС (РРС) имеет более раннее начало и в течение 15 лет с вероятностью в 60% может привести к вторичному прогрессированию [3]. По данным многоцентровых клинических исследований препараты, изменяющие течение рассеянного склероза (ПИТРС) безопасны и способны снижать частоту обострений до 68% по сравнению с плацебо, а риск прогрессирования заболевания до 42% в течение 2 лет в зависимости от типа течения РС [4]. Однако, ведущей в определении эффективности терапии является клиническая картина. Традиционные методы патогенетической терапии более чем в 30% случаев [5] не позволяют добиться стойкого контроля над заболеванием, кроме того, обладают рядом побочных эффектов. Первые данные об эффективности высокодозной иммуносупрессивной терапии (ВИСТ) с аутологичной трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток (аутоТГСК) при РС представлены Fassas et al. в 1997 году. Длительные неврологические улучшения были обнаружены как при оценке по расширенной шкале ивалидизации Курцке (EDSS), так и Scripps neurologic rating scale (SNRS) [6]. Исследование навело на мысль, что использование ВИСТ+аутоТГСК представляется возможной у больных РС и дает положительный клинический эффект.

В России первая трансплантация кроветворных клеток при РС проведена в 1999 году на базе клиники гематологии и клинической иммунологии Военномедицинской академии под руководством Ю.Л. Шевченко, А.А. Новика, РАН М.М. Одинака [7; 8].

Учитывая ряд удачных клинических исследований за последние 5–7 лет, аутоТГСК все чаще рассматривается в качестве альтернативного метода лечения РС при отказе пациентов от стандартной терапии или ее неэффективности [8–10].

По данным зарубежных авторов, у пациентов с РРС лимфаблативный протокол приводил к более позднему прогрессированию заболевания, улучшению неврологических показателей и уменьшению количества новых очагов по данным МРТ. Данные показатели оценивались в течение 5 лет [11–13]. Литературных данных в настоящее время о раннем эффекте ВИСТ+аутоТГСК недостаточно, что и послужило поводом для данного исследования.

Цель исследования — оценить ранние неврологические исходы ВИСТ с аутоТГСК у пациентов с РРС.

Материалы и методы

В исследование включено 20 пациентов (34,2±9,6 лет, 6 мужчин и 14 женщин) с достоверным РРС, установленный согласно критериям Макдональда от 2017 г. (средняя длительность заболевания — 4,7±2,5 года), перенесших ВИСТ по немиелоаблативному протоколу (R-Cph 200) с последующей аутоТГСК. Критериями включения в исследование были: подтвержденный диагноз ремиттирующего РС, возраст старше 18 лет, отсутствие абсолютных противопоказаний к лечению (наличие тяжелой соматической патологии, инфекционные заболевания, иммунодефицит, аномальные показатели тромбоцитов или лейкоцитов до лечения). Критерии исключения — отказ пациента от участия в исследовании, дальнейшего лечения, возраст младше 18 лет, наличие ВИЧ-инфекции, первичный или вторичный прогрессирующий рассеянный склероз, наследственные неврологические заболевания, беременность, легочная, сердечная, почечная или печеночная недостаточность, аномальные показатели тромбоцитов или лейкоцитов до лечения, активная инфекция, предшествующее лечение алемтузумабом или митоксантро-ном в течение 1 года до ВИСТ с аутоТГСК.

Период наблюдения составил от 31 до 34 суток (медиана 31,45 суток). Первичный осмотр проводился при поступлении в клинику. Инфузия гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) проводилась на 7–19 сутки после первичного осмотра (медиана 14,6 суток). Повторный осмотр проводился на 11–20 сутки (медиана 13,1 суток) после даты трансплантации. В обеих точках наблюдения у пациента был оценен неврологический статус по шкале SNRS [14] и EDSS [15], выполнена МРТ головного и спинного мозга с контрастированием. МРТ-исследование головного мозга проводилось на магнитно-резонансном томографе Siemens MAGN-ETOM Verio с величиной магнитной индукции 3 Тл с использованием 12-канальной головной катушки (Siemens AG, Erlangen, Германия), контрастное усиление (КУ) «Ультравист» 0,2 мл/кг массы тела. Оценивались аксиальные, коронарные и сагиттальные срезы. Активными считали очаги патологического накопления контрастного вещества в белом веществе [16; 17]. При оценке учитывались наличие/отсутствие активности в очагах демиелинизации. Также, при первичном обращении фиксировались эффект от предшествующей терапии ПИТРС и динамика показателей EDSS в течение 12 месяцев. У всех пациентов отмечалось прогрессирование заболевания на проводимой терапии ПИТРС. Проведена оценка мышечного тонуса с целью выявления спастичности в паретичных конечностях. Данный параметр оценивался по модифицированной шкале Ашворта (MAS) [18] до и после лечения.

Характеристика программы трансплантации

20 пациентов были подвержены мобилизации стволовых кроветворных клеток с помощью гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (G-CSF) в дозе 10 мкг/кг/сутки в течение 4-х суток. На 5-е сутки проведен лейкоцитаферез с забором CD34+-клеток в количестве 2-4 х 10 6 /кг массы тела больного. Полученный материал подвергался криоконсервации с помощью диметилсульфаксида 10% и жидкого азота температурой -180 °С, где хранился до использования.

Николаев И.С., Шамтиева К.В., Пугачев А.Ю. и др.

РАННИЕ ИСХОДЫ АУТОЛОГИЧНОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК У ПАЦИЕНТОВ С РЕМИТТИРУЮЩИМ ТИПОМ ТЕЧЕНИЯ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА

Высокодозную иммуносупрессию проводили с использованием Циклофосфамида со 2 по 5 сутки в дозе 200 мг/кг, и Ритуксимаба 500 мг/м2 при нормализации показателей гемограммы, однократно. По окончанию химиотерапии производилось размораживание и инфузия ГСК. Оттаивание замороженного трансплантата осуществлялось на водняной бане при температуре 37 °С непосредственно перед инфузией. Введение ГСК осуществлялось внутривенно через центральный катетер на фоне проведения инфузионно-корригирующей терапии и премедикации.

Статистическая обработка данных

Статистический анализ проводился с помощью программного обеспечения SPSS Statistics 23.0 (IBM). Основной описательной статистикой для категориальных и порядковых переменных были частота и процентная доля, для количественных переменных — среднее и стандартное отклонение или медиана и квартили. Во всех случаях использовали двусторонние варианты статистических критериев. Нулевую гипотезу отвергали при p<0,05. Учитывая объем выборки менее 30, в спорных случаях предпочтение отдавалось анализу непараметрическими методами.

Для оценки состояния пациентов до и после лечения по исследуемым шкалам использовался t-критерия Стьюдента для связанных выборок, т.к. показатели подсчета являлись количественными. Для одновременного уточнения связи многих признаков использовался метод многофакторного статистического анализа — линейный регрессионный анализ. Для оценки предсказательной способности отдельных показателей в развитии ожидаемых исходов использовали бинарную логистическую регрессию.

Результаты

Все пациенты вошедшие в группу исследования имели ремиттирующий характер течения РС и длительность заболевания не более 10 лет (таблица 1).

Табл. 1. Общая характеристика группы

|

Показатель |

Пациенты с РРС n = 20 |

|

Средний возраст (mean ± SD) |

34,2±9,6, min. 18, max 51 |

|

Соотношение мужчин / женщин (n, %) |

6 (30%) / 14 (70%) |

|

Длительность заболевания (Me [Q25%; Q75%]) |

4,7±2,5, min. 1, max 10 |

|

EDSS за 12 месяцев до начала лечения (Me [Q25%; Q75%]) |

3 [1,5; 4,5] |

|

EDSS за 6 месяцев до начала лечения (Me [Q25%; Q75%]) |

3,5 [3,0; 4,0] |

|

EDSS при начале лечения (Me [Q25%; Q75%]) |

4,5 [3,5; 4,5] |

|

SNRS при начале лечения (Me [Q25%; Q75%]) |

83 [76; 92] |

|

МРТ головного и спинного мозга с контрастированием (КУ «Ультравист» 0,2 мл/кг м тела) |

20 (100%) |

|

-Gd+ |

10 (50%) |

|

-Gd- |

10 (50%) |

|

Спастический парез (тип) |

8 (40%) |

|

-Гемипарез |

3 (37,5%) |

|

-Парапарез |

5 (62,5%) |

|

-Трипарез |

0 |

|

-Монопарез |

0 |

|

Спастичность (MAS) -0 |

8 (40%) |

|

-1 |

2 (25%) |

|

-1+ |

3 (37,5%) |

|

-2 |

2 (25%) |

|

-3 |

1 (12,5%) |

|

-4 |

0 |

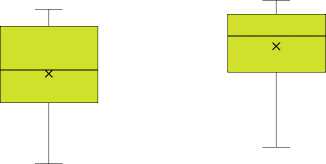

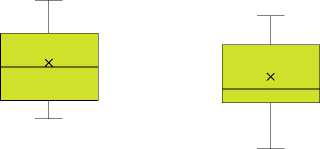

После проведения лечения были получены значимые различия как для EDSS (p = 0,0001), так и SNRS (p = 0,00004) (Рис. 1).

Пациенты удовлетворительно перенесли процедуру. Жизнеугрожающих осложнений и летальных исходов не было.

Улучшение по шкале EDSS составило 0,5 баллов [0; 1], улучшение функциональной активности при использовании оценки данной шкалой лечения на-

SNRS

EDSS р = 0,0001

p = 0,00004

до лечения после лечения

до лечения после лечения

Рис. 1. Сопоставление шкал EDSS и SNRS до и после лечения.

блюдалось у 13 пациентов (65%). В то время как при использовании SNRS улучшение составило 5 баллов [3; 9] и было в той или иной степени показано у 19 пациентов (95%).

При использовании множественной линейной регрессии показано, что балл по шкале EDSS через 2 недели после лечения зависел только от исходного показателя непосредственно перед лечением. Не было выявлено зависимости степени улучшения пациентов после проведения терапии от исходного балла EDSS за 12 месяцев и 6 месяцев, длительности заболевания и возраста пациентов. SNRS через 2 недели после лечения также зависел только от исходного показателя непосредственно перед лечением, но не от длительности заболевания и возраста пациентов.

При включении в исследование у 10 пациентов было выявлено накопление контраста очагами демиелинизации. После лечения отсутствие накопления контраста отмечено у трёх пациентов (30%). Однако, у одного (10%) выявлено накопление контрастного препарата, которого ранее не наблюдалось. Наличия отрицательной динамики по шкалам EDSS и SNRS у этого пациента не отмечено.

Из 20 пациентов, включенных в исследование, 8 (40%) имели спастичность. У 5 пациентов выявлено изменение мышечного тонуса в нижних конечностях и у 3 по гемитипу. При повторном осмотре у 4 пациентов из группы спастического парапареза и у 2 пациентов из группы гемипареза отмечалось снижение мышечного тонуса на 1 балл по шкале MAS. Таким образом, у 6 (75%) пациентов выявлено уменьшение выраженности повышения пирамидного тонуса по шкале Ашворта не менее чем на 1 балл. Использование логистической регрессии не выявлено значимой связи данного феномена ни с длительностью заболевания, ни с возрастом, ни с показателями EDSS или SNRS до и после лечения.

Выводы

ВИСТ с аутоТГСК способно улучшить показатели шкалы неврологического рейтинга (SNRS) и расширенной шкалы инвалидизации Курцке (EDSS) даже в раннем посттрансплантационном периоде. Однако, в нашем исследовании отмечено, что для более точной оценки эффективности лечения предпочтительнее оценка динамики по шкале SNRS за счет ее комплексности и полноты используемых показателей.

Показатель EDSS и SNRS в динамике через 2 недели после лечения зависел только от исходного показателя непосредственно перед лечением. Зависимости от длительности заболевания, возраста и функционального состояния пациентов в течение предшествующего года не отмечено. Отсутствие связи эффективности лечения и длительности заболевания можно объяснить тем, что в данной выборке средняя длительность заболевания составляла менее 5 лет, что является благоприятным предиктором такого лечения [19].

Отсутствие накопления контрастного вещества при МРТ в ранние сроки после лечения отмечена в 30% случаев, что не является показательной на данном этапе оценки эффективности такого лечения. У 1 пациента отмечена фиксация парамегнетика после лечения, хотя ранее МР-активности зафиксировано не было. Однако, МР-картина не коррелировала с отрицательной динамикой по шкале SNRS и EDSS.

Ценностью данного исследования является оценка динамики спастичности в ранние сроки после ВИСТ с аутоТГСК при РРС, что в настоящее время в литературе не освещено. В открытом неконтролируемом клиническом исследовании отмечена положительная динамика регресса спастичности при церебральном параличе у детей от 2–15 лет после аутологичной трансплантации мононуклеарных клеток костного мозга, но результаты представлены на 3–6 мес наблюдений [20]. В нашем исследовании показано уменьшение спастичности на 1 балл по шкале MAS в 75% случаев у пациентов с РРС через 2 недели после ВИСТ с аутоТГСК.

Ограничением исследования является небольшая выборка пациентов, однако уже на ней получены доказательства влияния ВИСТ с аутоТГСК на неврологический дефицит, спастичность и степень ивалиди-зации.

Таким образом, оценка ранних исходов ВИСТ с аутоТГСК у больных РРС позволяет сделать предварительные выводы об эффективности и безопасности данной процедуры, однако, необходимы дальнейшие исследования данной программы терапии.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

РАННИЕ ИСХОДЫ АУТОЛОГИЧНОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК У ПАЦИЕНТОВ С РЕМИТТИРУЮЩИМ ТИПОМ ТЕЧЕНИЯ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА

Список литературы Ранние исходы аутологичной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток у пациентов с ремиттирующим типом течения рассеянного склероза

- Гусев Е.И., Гехт А.Б. Клинические рекомендации по рассеянному склерозу, 2018.

- Goodin DS. The epidemiology of multiple sclerosis: insights to disease pathogenesis. Handb Clin Neurol. 2014; 122: 231.

- Гусев Е.И. Рассеянный склероз и другие демиелинизирующие заболевания. — М. : Миклош, 2004. — С.162.

- Вотинцева М.В., Петров А.М., Столяров И.Д. Препараты на основе моноклональных антител: настоящее и будущее в лечении рассеянного склероза (по материалам 32-го Конгресса Европейского комитета по лечению и исследованию рассеянного склероза-ECTRIMS) // Анналы клинической и экспериментальной неврологии. — 2017. — Т.11. — №2. doi 10.18454/ACEN.2017.2.12. — EDN YZFQLX.

- Котов С.В., Якушина Т.И., Лиждвой В.Ю. Длительное сравнительное исследование эффективности препаратов, изменяющих течение рассеянного склероза // Альманах клинической медицины. — 2011. — №25.

- Fassas A, et al. Peripheral blood stem cell transplantation in the treatment of progressive multiple sclerosis: first results of a pilot study. Bone marrow transplantation. 1997; 20(8): 631-638.

- Новик А.А., Богданов А.Н. Принципы трансплантации костного мозга и стволовых клеток периферической крови. — СПб.: ВМА, 2001.

- Shevchenko YL, Novik AA, Kuznetsov AN, et al. Autologous hematopoietic stem cell transplantation in multiple sclerosis. Cellular Therapy and Transplantation. doi 10.1007/s00277-015-2337-8.

- Atkins HL, Bowman M, Allan D, et al. Immunoablation and autologous haemopoietic stem-cell transplantation for aggressive multiple sclerosis: a multicentre single-group phase 2 trial. Lancet. 2016; 388: 576-85.

- Burt RK, Balabanov R, Burman J, et al. Effect of Nonmyeloablative Hematopoietic Stem Cell Transplantation vs Continued Disease-Modifying Therapy on Disease Progression in Patients With Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2019; 321(2): 165-174. doi:10.1001/jama.2018.18743.

- Mancardi GL, Sormani MP, Gualandi F, et al. Autologous hematopoietic stem cell transplantation in multiple sclerosis: a phase II trial. Neurology. 2015; 84: 981-8.

- Burt RK, Balabanov R, Han X, et al. Association of nonmyeloablative hematopoietic stem cell transplantation with neurological disability in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis. JAMA. 2015; 313: 275-84.

- Nash RA, Hutton GJ, Racke MK, et al. High-dose immunosuppressive therapy and autologous HCT for relapsing-remitting MS. Neurology 2017; 88: 842-52.

- Koziol JA, et al. Responsiveness of the Scripps neurologic rating scale during a multiple sclerosis clinical trial. Canadian journal of neurological sciences. 1999; 26(4): 283-289.

- Kurtzke JF. Rating neurologic impairment in multiple sclerosis: an expanded disability status scale (EDSS). Neurology. 1983; 33: 1444-1452.

- Paty DW, et al. MRI in the diagnosis of MS: a prospective study with comparison of clinical evaluation, evoked potentials, oligoclonal banding, and CT. Neurology. 1988; 38(2): 180.

- Offenbacher H. et al. Assessment of MRI criteria for a diagnosis of MS. Neurology. 1993; 43(5): 905.

- Barnes MP, et al. Spasticity in multiple sclerosis. Neurorehabilitation and neural repair. 2003; 17(1): 66-70.

- Федоренко Д.А. Принципы оценки эффективности аутологичной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток у больных лимфомами и рассеянным склерозом: Дис.… докт. мед. наук, 2015.

- Nguyen LT, et al. Outcomes of autologous bone marrow mononuclear cells for cerebral palsy: an open label uncontrolled clinical trial. BMC pediatrics. 2017; 17(1): 104.