Ранний неолит бассейна Верхней Волги (по результатам изучения каменной индустрии)

Автор: Цветкова Н. а

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 227, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты типологических исследований каменной промышленности с ранних неолитических объектов в бассейне Верхневолги. Автор приходит к выводу о культурной неоднородности раннего неолита. Диссертация подтверждена исследованиями керамики.

Ранний неолит, валдайская культура, верхневолжская культура, каменный инвентарь, типологический анализ, технологическая традиция, неорна-ментированная керамика, тычково-накольчатая керамика, гребенчатая посуда

Короткий адрес: https://sciup.org/14328493

IDR: 14328493

Текст научной статьи Ранний неолит бассейна Верхней Волги (по результатам изучения каменной индустрии)

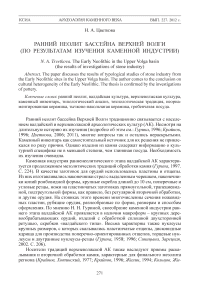

Носители традиций верхневолжской АК также наследуют приемы раскалывания и вторичной обработки камня, характерные для финального мезолита региона (Крайнов, Хотинский, 1977; Крайнов, 1996; Жилин, 1994; Кольцов, Жи- лин, 1999). Динамика каменного инвентаря культуры на протяжении всех этапов ее развития представляется как непрерывный эволюционный процесс (рис. 1). На раннем этапе культуры (7100/7000–6500 uncal. BP) наконечники стрел и режущие орудия изготавливались преимущественно из пластин, но в целом индустрия характеризуется преобладанием отщепа в качестве заготовки для орудий. В это время находки вкладышей и оправ для них становятся единичными. Среди наконечников стрел часто встречаются изделия с контурной, нередко двухсторонней, ретушью. Скребки представляют наиболее многочисленную и разнообразную по типам категорию орудий. Резцов немного, доминируют изделия с резцовой кромкой, сформированной на сломе отщепов. Также среди находок – различные ножи, скобели, сверла, проколки, комбинированные орудия. Деревообрабатывающие изделия изготавливались при помощи оббивки и шлифовки из разных пород камня. Отличительными чертами каменного инвентаря среднего этапа развития верхневолжской АК (6500 uncal. BP) являются: дальнейшее снижение роли пластины; практически полное отсутствие вкладышей и оправ для них; появление наконечников стрел со сплошным ретушированием дорсальной поверхности и увеличение доли шлифованных деревообрабатывающих орудий. На позднем этапе (6400–6000 uncal. BP) находки наконечников стрел и ножей, изготовленных из пластин, становятся исключением. По-прежнему продолжают употребляться наконечники стрел с контурной ретушью. В это время появляются изделия со сплошной двухсторонней ретушью: наконечники стрел, единичные наконечники дротиков и ножи со спинкой, полностью обработанной широкой пологой ретушью (Энговатова и др., 1998. С. 18, 19). Некоторые археологи связывают трансформации индустрии с дефицитом качественного сырья (Лозовский, 2001. С. 268, 269; Жилин и др., 2002. С. 71; Костылева, 2003. С. 214). Еще одной инновацией в раннем неолите становится использование струйчатой ретуши. Данный прием рассматривается как инокультурное влияние (Лозовский, 2003. С. 226, 228).

Автором был проведен типологический анализ каменного инвентаря из ранненеолитических памятников: Алексеевское 1, Сахтыш 2, 2а, 8, Становое 4/II, Шадрино 4, Котчище 1, 2, Озерки 5/II, III, Альба 8, Окаемово 18/7, Давыдковская, Воймежное 1, Замостье 2, Берендеево 2a, Плещеево 1, Ивановское 3, 7.

Состояние источниковедческой базы для изучения раннего неолита Верхневолжского региона не может быть признано удовлетворительным ( Смирнов , 2004). Согласно классическим представлениям об опорных памятниках ( Жилин , 2001. С. 23; Сорокин , 2002. С. 16, 17), большинство известных ранненеолитических стоянок и поселений таковыми считаться не могут. Перечисленные выше памятники были раскопаны с применением различных методик и обладают недостаточно четкой стратиграфией. Однако коллекции из их раскопок доступны для исследования и, в отличие от других 195 известных на сегодня стоянок раннего неолита в регионе, в их культуросодержащих отложениях примесь изделий развитого неолита отсутствует либо крайне незначительна. Возможную мезолитическую примесь на памятниках с несохраняющимися изделиями из органических материалов не стоит принимать во внимание из-за высокой степени сходства находок финальномезолитического и ранненеолитического времени ( Жилин , 1994; Кольцов, Жилин , 1999). Кроме того, присутствие фрагментов

Рис. 1. Керамика и каменный инвентарь верхневолжской АК (по Костылева, 1994; Энговатова и др., 1998)

сосудов верхневолжской АК служит убедительным доказательством возраста памятника. Для торфяниковых поселений возможно выделить стратифицированные участки с залеганием материала in situ.

Результаты нашего исследования показали, что каменный инвентарь со стоянок Котчище 1 и 2, которые Н. Н. Гурина рассматривала в качестве типичных для раннего этапа валдайской АК ( Гурина , 1996. С. 189), не обладает специфическими чертами (макролитоидностью) и чрезвычайно сходен по технико-морфологическим параметрам с изделиями из камня верхневолжской АК (более подробно см.: Цветкова , 2009; 2012). Технология первичного расщепления в обеих индустриях направлена на получение как пластин, так и отщепов. Для стоянок раннего неолита Верхневолжской системы озер характерны наконечники стрел с выделенным черешком либо листовидной формы с подработкой ретушью пера и насада/периметра изделия, изготовленные в основном из пластин. Скребки разнообразны по формам. Наиболее распространен тип концевых скребков из пластин и из отщепов. Многочисленны аморфные скребки. Резцы в основном угловые. Среди деревообрабатывающих орудий многочисленны изделия с толстым и тонким обухом трапециевидной и подпрямоугольной форм. Технология их изготовления предполагает использование двухсторонней оббивки и шлифовки.

Изделия крупных размеров характерны для каменного инвентаря развитого и позднего неолита на Валдайской возвышенности (подробно об этом см.: Цветкова , 2009; 2012). Так же как и скребки «валдайского» типа, крупные рубящие, нуклеусы, продукты расщепления встречены лишь на тех памятниках, где содержится примесь поздней ямочно-гребенчатой керамики (например, Нижние Котицы 1, 5, Залесье 1 и т. д.).

Таким образом, памятники раннего неолита в системе Верхневолжских озер едины в культурном отношении с памятниками верхневолжской АК и являются ее западным локальным вариантом ( Крайнов , 1996. С. 173).

* * *

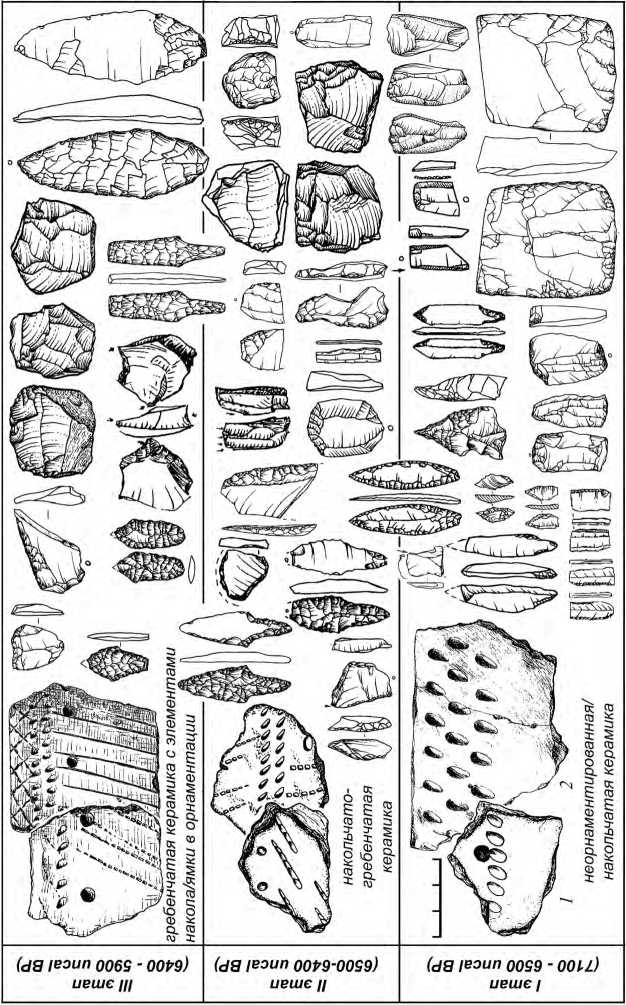

Анализ типов орудий, характера заготовок, приемов первичного расщепления и вторичной обработки камня верхневолжской АК позволяет говорить о двух различных группах изделий (рис. 2). Для первой (рис. 2, I ), видимо, более ранней, характерны высокая роль пластины (доля орудий из пластин составляет около 30 %) и финальномезолитические приемы обработки камня, например, минимальная модификация заготовок ретушью. Эта черта ярко выражена в облике наконечников стрел с подработкой острия пера и насада/черешка и наконечников стрел с контурной ретушью, занимающей менее 3/4 поверхности пластины-заготовки.

В наиболее чистом виде такими чертами обладают коллекции каменных изделий со стоянок Шадрино 4 ( Крайнов, Костылева , 1988) и Алексеевское 1 ( Цветкова , 2008) в Ивановской обл., Давыдковская ( Сидоров , 1973), Окаемо-во 18 (слой 7) ( Жилин , 1997) в Московской обл., Котчище 1 ( Гаврилова , 1962), Котчище 2 в Тверской обл. На этих стоянках многочисленны нуклеусы для производства пластин и микропластин.

s

Таблица 1. Соотношение потенциальных заготовок пластин и отщепов на памятниках с неорнаментированной/тычково-накольчатой керамикой

|

Памятник |

Пластины |

Отщепы |

||

|

Алексеевское 1 |

25 |

16,5 % |

126 |

83,5 % |

|

Давыдковская |

554 |

36 % |

987 |

64,4 % |

|

Котчище 1 |

127 |

16,1 % |

661 |

84,9 % |

|

Окаемово 18 |

19 |

23,4 % |

62 |

76, 6 % |

|

Шадрино 4 |

87 |

17, 4 % |

413 |

74 % |

В основном это торцевые и неторцевые одно- и двухплощадочные ядрища конической или цилиндрической формы. Из пластин преимущественно изготавливались наконечники стрел, острия, резцы. Разнообразные пластины с ретушью представлены также в большом количестве.

Таблица 2. Соотношение орудий из пластин и из отщепов на памятниках финального мезолита бассейна Верхней Волги и стоянках верхневолжской АК раннего этапа развития

|

ПАМЯТНИК |

ФИНАЛЬНЫЙ МЕЗОЛИТ |

РАННИЙ НЕОЛИТ |

||||||||

|

s в 5 в a S О в |

% |

5 а к © S к t[ © £ о ё |

% |

о О н S |

в в О с |

% |

8 § = 5 о ° |

% |

о О S |

|

|

Окаемово 18а |

19 |

54 |

15 |

42 |

35 |

|||||

|

Окаемово 4 |

6 |

35 |

8 |

47 |

17 |

|||||

|

Окаемово 5 |

18 |

53 |

16 |

47 |

34 |

|||||

|

Ивановское 7 (IIа) |

22 |

22 |

74 |

78 |

96 |

|||||

|

Ивановское 3 |

25 |

31 |

56 |

69 |

81 |

|||||

|

Алексеевское 1 |

17 |

60 |

11 |

40 |

28 |

|||||

|

Давыдковская |

59 |

20 |

263 |

80 |

322 |

|||||

|

Окаемово 18 |

14 |

50 |

14 |

50 |

28 |

|||||

|

Шадрино 4 |

35 |

36 |

61 |

64 |

96 |

|||||

|

Котчище 1 |

30 |

39 |

46 |

61 |

93 |

|||||

Остальные категории инвентаря – скребки, деревообрабатывающие изделия, проколки, орудия для производства орудий (абразивы, отбойники, ретушеры, сланцевые пилы по камню) и др. – не обладают специфическими чертами. Каменный инвентарь этой группы сопровождается, как правило, находками неорнаментированной и/или тычково-накольчатой керамики (ранней верхневолжской/посуды «котчищенского типа»). По черепу лося, залегавшему в основании ранненеолитического культурного слоя на поселении Окаемово 18, получена дата 6800 ± 60 uncal. BP (ГИН-8416) (Жилин, 1997. С. 167). Более ранним возрастом – 7030 ± 100 (GIN-8378) – датирована обработанная доска из «верхневолжского» слоя с неорнаментированной керамикой и крайне не- многочисленной коллекцией предметов из камня поселения Становое 4 (Жилин, 2002. С. 109).

Вторая группа изделий характеризуется использованием отщепа в качестве основной заготовки и приема сплошного ретуширования наконечников стрел/ копий/дротиков и ножей (рис. 2, III) . Изделия, обладающие этими чертами, встречены только на тех памятниках, где присутствуют находки керамики с «пунктирным», «гребенчатым», «ямочным» и другими элементами орнамента, отличными от «тычково-накольчатого». Среди них можно назвать поселения Сахтыш 2, 8 ( Костылева , 1984; 1986) в Ивановской обл., Ивановское 3, 7 ( Жилин и др. , 2002), Берендеево 2а ( Жилин, Крайнов , 1982) в Ярославской обл., Воймежное 1 в Московской обл. ( Энговатова , 1997), Озерки 5/II в Тверской обл. и др. Для этих памятников известны 49 радиоуглеродных дат. Большинство из них нельзя назвать надежными. Анализ датировок верхневолжской АК, выполненный Н. Е. Зарецкой и Е. Л. Костылевой, показал, что «большинство дат… получено по необработанной древесине, разрозненным остаткам фауны млекопитающих или вмещающему ранненеолитические находки слою (торфа или сапропеля)… Кроме того, зачастую сама привязка датируемых образцов к культурному слою представлялась сомнительной» ( Зарецкая, Костылева , 2008. С. 5). Таким образом, достоверными могут считаться только даты, полученные по нагару с верхневолжских сосудов и обработанной «органике» из верхневолжского слоя торфяниковых поселений, но никак не перекрывающих или подстилающих ранненеолитические отложения. Этим критериям соответствуют даты, полученные из поселений Воймежное 1 по обработанному дереву (6430 ± 40 – ГИН-5926) и углю из очага (6550 ± 100 – ГИН-6868) ( Энговатова , 1997. С. 107); Сахтыш 8 по углю (6960 ± 60 – Ле-1382) ( Тимофеев и др. , 2004. С. 91); Озерки 5/II по щепкам (6450 ± 160 – ГИН-7215) ( Жилин , 2006. С. 23) и Ивановское 7 по обугленному дереву (6670 ± 70 – И ГАН-92) ( Тимофеев и др. , 2004. С. 93). Даты из Озерков 5 и Воймежного 1, полученные по обработанному дереву, рассматриваются в работе Н. Е. Зарецкой и Е. Л. Костылевой как полученные по образцам, отношение которых к верхневолжской АК сомнительно ( Зарецкая, Костылева , 2008. С. 7). На поселениях Ивановское 7 и Сахтыш 8 представлены все типы верхневолжской посуды. Единственная достоверная дата по углю из очага происходит из поселения Воймежное 1. Согласно ей, время появления инвентаря второй группы может быть соотнесено со 2 этапом развития верхневолжской АК.

Таким образом, типологический анализ каменной индустрии верхневолжской АК показал наличие внутри нее двух групп инвентаря, в основе выделения которых лежит характер основной заготовки для производства орудий. Изделия-маркеры первой группы – наконечники стрел, резцы, вкладыши, острия, ножи – изготавливались из пластин и микропластин посредством минимальной модификации заготовки. Наконечники стрел, острия и ножи второй группы изготавливались при помощи двухсторонней обработки. Их технологически правильнее, по мнению Е. Ю. Гири и Б. А. Бредли, называть «бифасами» ( Аникович и др. , 1997. С. 153). Преобладающей заготовкой стал отщеп вместо пластины, а вкладыши в этой группе не представлены вовсе.

Изделия-«бифасы» и технология их производства по представлениям технологов имеют альтернативу в виде способа изготовления орудий посредством получения сколов определенного вида: «в подавляющем большинстве случаев таким образом изготавливались призматические пластины» ( Аникович и др. , 1997. С. 153). Эти технологии сосуществовали и развивались параллельно друг другу ( Там же . С. 160). Логично сделать вывод, что две группы каменного инвентаря в рамках верхневолжской культуры характеризуют две различные альтернативные друг другу технологические традиции. По результатам естественнонаучного датирования можно говорить об их последовательном существовании. Так, каменная индустрия отщепового характера с изделиями-«бифасами» появляется в Верхневолжском регионе около 6500 uncal. BP и сменяет индустрию плас-тинчато-отщепового характера с преимущественными изготовлением орудий-маркеров из пластин ( Энговатова и др. , 1998).

Результаты изучения ранненеолитической глиняной посуды бассейна Верхней Волги свидетельствуют о неоднородности этого керамического комплекса. Верхневолжская АК характеризуется традициями изготовления неорнамен-тированной керамики и глиняной посуды с «тычково-накольчатым», а также «пунктирным», «ямочным», «гребенчатым» и другими элементами орнамента. Считается, что «накольчатый» и «гребенчатый» орнаменты генетически связаны и представляют собой этапы в развитии керамического производства верхневолжской культуры ( Костылева , 1987; 1994). Однако Е. Л. Костылева отмечает, что керамика раннего (неорнаментированная и «накольчатая») и позднего («гребенчатая») этапов развития культуры имеет мало сходных черт, которые бы свидетельствовали об их генетической связи ( Костылева , 1994. С. 53).

На сопредельных Верхневолжскому региону территориях «накольчатая» и «гребенчатая» ранненеолитическая керамика рассматривается большинством исследователей как генетически разнородные явления (см., напр., Халиков , 1969; Третьяков , 1978; Габяшев , 1978; Смирнов , 1988; Васильев, Выборнов , 1988). Такой позиции придерживается и Ю. Б. Цетлин, основываясь на результатах анализа керамических комплексов ранненеолитических памятников Верхнего Поволжья ( Цетлин , 1980; 1996; 2008).

Важно отметить, что смена технологических традиций в каменной индустрии синхронна появлению «гребенчатой» керамики. Существование различных технологических традиций в каменной индустрии единой археологической культуры, с одной стороны, и генетически разнородных традиций производства и орнаментации глиняной посуды – с другой, позволяет говорить о необходимости проверки и переоценки концепции верхневолжской ранненеолитической культуры. Последовательное существование разных традиций обработки камня, каждая из которых сопровождается разнородной керамикой, не оставляет сомнения в том, что они не должны более объединяться в единую археологическую культуру, известную как «верхневолжская ранненеолитическая культура». По нашему мнению, они отражают разнокультурные явления в раннем неолите региона. В связи с этим возникают новые проблемы, наиболее актуальной из которых является вопрос об облике каменной индустрии и ее культурном статусе на памятниках с накольчато-гребенчатой керамикой (рис. 2, II ).

Таким образом, ранний неолит бассейна Верхней Волги не однороден в культурном отношении, как считалось ранее. Его периодизация, разработанная Е. Л. Костылевой (1987; 1994) по результатам анализа керамики и дополненная данными изучения каменной и костяной индустрий ( Энговатова и др. , 1998), по-прежнему сохраняет свое значение как хронологическая последовательность смены типов керамики и орудий из камня и кости. Однако их генетическая преемственность не подтверждается ни результатами исследований керамики, ни данными типологического анализа каменного инвентаря.

Автор выражает искреннюю благодарность д. и. н. М. Г. Жилину и к. и. н. Е. Л. Костылевой за возможность использовать неопубликованные материалы с поселений Озерки 5 и Сахтыш 2а.

Список литературы Ранний неолит бассейна Верхней Волги (по результатам изучения каменной индустрии)

- Аникович М. В., Бредли Б. А., Гиря Е. Ю., 1997. Технологический анализ стрелецких наконечников//Гиря Е. Ю. Технологический анализ каменных индустрий. Методика микро-и макроанализа древних орудий труда. СПб.

- Васильев И. Б., Выборнов А. А., 1988. Неолитические культуры лесостепного Поволжья и их взаимодействие с населением лесного Волго-Камья. Ижевск.

- Габяшев Р. С., 1978. Хронология раннего неолита Нижнего Прикамья//КСИА. Вып. 153.

- Гаврилова И. В., 1962. Неолитическая стоянка Котчище на оз. Селигер//КСИМК. Вып. 92.

- Гурина Н. Н., 1958. Неолитическая стоянка Щепочник (к вопросу о происхождении Валдайской культуры)//КСИА. Вып. 82.

- Гурина Н. Н., 1996. Валдайская культура//Неолит Северной Евразии. М.

- Гурина Н. Н., 1997. Относительная и абсолютная хронология памятников каменного века Волго-верховья. В. Каменный век Верхнего Поволжья. Вып. 2.

- Жилин М. Г., 1994. Некоторые вопросы перехода от мезолита к неолиту на Верхней Волге//Проблемы изучения эпохи первобытности и раннего средневековья лесной зоны Восточной Европы. Иваново. Вып. 1.

- Жилин М. Г., 1997. Памятники мезолита и раннего неолита западной части Дубненского торфяника//Древности Залесского края. Сергиев посад.

- Жилин М. Г., 2001.Костяная индустрия мезолита лесной зоны Восточной Европы. М.: Наука, 2001. 326 с.:

- Жилин М. Г., 2002. Стратиграфия и планиграфия многослойного поселения Становое 4 в Верхнем Поволжье//ТАС. Тверь, 2002. Вып. 5.

- Жилин М. Г., 2006. Мезолитические торфяниковые памятники Тверского Поволжья: культурное своеобразие и адаптация населения. М.

- Жилин М. Г., Костылева Е. Л., Уткин А. В., Энговатова А. В., 2002. Мезолитические и неолитические культуры Верхнего Поволжья (по материалам стоянки Ивановское VII). М.

- Жилин М. Г., Крайнов Д. А., 1982. Стоянка Берендеево 2а//КСИА. Вып. 169.

- Зарецкая Н. Е., Костылева Е. Л., 2008. Радиоуглеродная хронология начального этапа верхневолжской ранненеолитической культуры (по материалам стоянки Сахтыш-2а)//РА. № 1.

- Кольцов Л. В., Жилин М. Г., 1999. Мезолит Волго-Окского междуречья. Памятники бутовской культуры. М.

- Костылева Е. Л., 1984. Остатки ранненеолитической верхневолжской культуры на стоянке Сахтыш II//КСИА. Вып. 177.

- Костылева Е. Л., 1986. Ранненеолитический верхневолжский комплекс стоянки Сахтыш VIII//СА. № 4.

- Костылева Е. Л., 1987. Хронология, периодизация и локальные варианты верхневолжской ранненеолитической культуры: Автореф. дис.... к. и. н. М.

- Костылева Е. Л, 1994. Ранненеолитическая керамика Верхнего Поволжья//ТАС. Тверь. Вып. 1.

- Костылева Е. Л., 2003. Основные вопросы неолитизации центра Русской равнины (особенности неолитизации лесной зоны)//Неолит -энеолит юга и севера Восточной Европы. СПб.

- Крайнов Д. А., 1996. Верхневолжская культура//Неолит Северной Евразии. М.

- Крайнов Д. А., Костылева Е. Л., 1988. Ранненеолитическая стоянка Шадрино 4 в бассейне р. Лух//КСИА. Вып. 193.

- Крайнов Д. А., Хотинский Н. А., 1977. Верхневолжская ранненеолитическая культура//СА. № 3.

- Лозовский В. М., 2001. Вопросы перехода от мезолита к неолиту в Волго-Окском междуречье (по материалам стоянки Замостье 2)//Каменный век европейских равнин. Сергиев Посад.

- Лозовский В. М, 2003. Переход от лесного мезолиту к лесному неолиту в Волго-Окском междуречье (по материалам стоянки Замостье 2)//Неолит -энеолит юга и севера Восточной Европы. СПб.

- Сидоров В. В., 1973. Давыдковская стоянка на р. Яхроме//СА. № 2.

- Синицына Г. В., Зарецкая Н. Е., 2002. О новой дате валдайской культуры//ТАС. Тверь. Вып. 5.

- Смирнов А. С., 1988. Памятники с накольчатой и гребенчатой орнаментацией в неолите подесенья//Проблемы изучения раннего неолита лесной полосы Европейской части СССР. Ижевск.

- Смирнов А. С., 2004. Фактологическая основа археологическая исследования (на примере верхневолжской ранненеолитической культуры)//РА. № 2.

- Сорокин А. Н., 2002. Мезолит Жиздринского Полесья. Проблема источниковедения мезолита Восточной Европы. М.

- Тимофеев В. И., Зайцева Г. И., Долуханов П. М., Шукуров А. М, 2004. Радиоуглеродная хронология неолита Северной Евразии. СПб.

- Третьяков В. П., 1978 Ранненеолитические памятники среднего Поволжья//КСИА. Вып. 131.

- Халиков А. Х., 1969. Древняя история среднего Поволжья. М.

- Цветкова Н. А., 2006. История изучения верхневолжской ранненеолитической культуры//Археологическое изучение Центральной России

- Цветкова Н. А., 2008. Стоянка каменного века Алексеевское 1 (по материалам раскопок 1969 и 1970 гг.)//Археология: история и перспективы. Ярославль.

- Цветкова Н. А., 2009. К вопросу о раннем этапе валдайской неолитической культуры//Взаимодействие и хронология культур мезолита и неолита Восточной Европы. СПб.

- Цветкова Н. А., 2011. Ранний неолит Верхнего Поволжья: некоторые итоги изучения//РАЕ. № 1. СПб.

- Цветкова Н. А., 2012. Памятники раннего неолита Верхневолжской системы озер: к вопросу о культурной атрибуции.

- Цетлин Ю. Б., 1980. Некоторые особенности технологии гончарного производства в бассейне Верхней Волги в эпоху неолита//РА. № 4.

- Цетлин Ю. Б., 1996. Периодизация истории населения Верхнего Поволжья в эпоху раннего неолита (по данным изучения керамики)//ТАС. Тверь. Вып. 2.

- Цетлин Ю. Б., 2008. Неолит центра Русской равнины. Орнаментация керамики и методика периодизации культур. Тула.

- Энговатова А. В., 1997. Хронология поселения Воймежное I и вопросы периодизации неолита Русской равнины//Древние охотники и рыболовы Подмосковья. М.

- Энговатова А. В., Жилин М. Г., Спиридонова Е. А., 1998. Хронология верхневолжской ранне-неолитической культуры (по материалам многослойных памятников Волго-Окского междуречья)//РА. № 2.