Ранний рак молочной железы: прогностическое значение биологических подтипов (анализ кумулятивной базы данных ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» минздравсоцразвития)

Автор: Семиглазов В.Ф., Палтуев Р.М., Семиглазов В.В., Манихас А.Г., Пеньков К.Д., Зернов К.Ю., Никитина И.В., Божок А.А., Щедрин Д.Е., Семиглазова Т.Ю., Ермаченкова А.М., Гречухина И.А., Дашян Г.А.

Журнал: Злокачественные опухоли @malignanttumors

Рубрика: Рак молочной железы

Статья в выпуске: 2 т.2, 2012 года.

Бесплатный доступ

Представлены данные о прогнозе и выживаемости больных различными биологическими подтипами рака молочной железы (РМЖ).наиболее благоприятный прогноз и высокие показатели выживаемости оказались при люминальном-А подтипе и чуть хуже при люминальном-В подтипе (HER2-отрицательном). Агрессивное течение заболевания с быстрым развитием висцеральных метастазов и поражением головного мозга наблюдается при HER2-сверхэкспрессирующем и трижды-негативном РМЖ.

Рак молочной железы, биологические подтипы, прогноз

Короткий адрес: https://sciup.org/14045421

IDR: 14045421

Текст научной статьи Ранний рак молочной железы: прогностическое значение биологических подтипов (анализ кумулятивной базы данных ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» минздравсоцразвития)

Анализ рисунков генной экспрессии позволил идентифицировать несколько фундаментально отличающихся подтипов рака молочной железы (Perou, 2000). Поскольку технологически не всегда осуществимо получение информации о генной экспрессии, Сheang (2009) предложил упрощенную гистохимическую классификацию, aдаптированную как «полезная альтернатива» генной классификации. Подтипы РМЖ, oпределя-емые по клинико-патоморфологическим критериям, похожи, но не тождественны молекулярногенетическим подтипам, и скорее представляют «подходящее приближение» к биологическому оригиналу (В.Ф. Семиглазов и соавт., 2011).

Как кратко изложено в табл.1, этот подход определения опухолевых подтипов основан на иммуногистохимическом определении рецепторов эстрогенов и прогестерона, сверхэкспрессии НЕR2 и маркера клеточной пролиферации Κі-67.

При этом ясно, что сама клинико-патоморфологическая классификация должна основываться на надежных современных методах определения ее индивидуальных компонентов. Уже опубликованы указания АЅСО/САР по определению рецепторов эстрогенов и прогестерона (Hammond, 2011) и для детекции позитивности HER2 (Wolff, 2007).

Для практического клинического планирования Панель экспертов (эксперты Ѕt.Gallen, 2011) (Ѕt.Gallen, 2011) поддерживает применение методологии определения HER2–позитивности, рекомендованной FDA (США), и основанной на приемлемых критериях оценки HER2 статуса в основных клинических испытаниях адъювантной анти- HER2 терапии (Piccard-Gebhart, 2005; Romond, 2005). Дальнейшие уточнения указаний АЅСО/САР по определению рецепторов стероидных гормонов (ER/PgR) и экспрессии HER2 опубликованы в 2011 г в Јоurnal Сlinical Oncology (Hammond, 2011). Индекс клеточной пролиферации Κі-67 представляет более существенный интерес с точки зрения его стандартизации и воспроизводимости, но пока указания по точному определению этого маркера находятся все еще в фазе уточнения (Viale, 2008).

B пределах предложенной классификации индекс Κі‐67 особенно важен в разделении «Люминального А» и «Люминального В» (HER2‐ негативного) подтипов. Если надежная и досто‐ верная оценка индекса Κі‐67 не доступна, в каче‐ стве альтернативы оценки пролиферации может быть использована оценка гистологической сте‐ пени злокачественности.

Панель поддержала клинико‐морфологи‐ ческое определение рецепторов эстрогенов, прогестерона, HER2, Ki‐67 как важнейших при‐ знаков для определения подтипов РМЖ, но не поддержала включение тестов на цитокератины

5/6 или EGFR/HER1 для установления «Базаль‐ но‐подобных» опухолей.

Oдобренные клинико‐патоморфологические критерии рассматриваются как подходящая, хотя и временная альтернатива «формальному» субтипированию. Панель пока не настаивает на мультигенной оценке при определении опухоле‐ вого подтипа, хотя она приемлема в некоторых ситуациях. Подчеркивается, что клинико‐морфо‐ логические маркеры, описанные выше, обычно достаточны для практических рекомендаций и планирования лечения РМЖ (В.Ф. Семиглазов и соавт, 2012).

Тaблицa 1. «Суррогaтное» (иммуногистохимическое [ИГХ]) определение подтипoʙ paкa молочной железы. (St. Gallen, 2011) [Goldhirsch et al., 2011].

|

Биологический подтип (РМЖ) |

Клинико-пaтоморфологическое определение (ИГХ) |

Примечaʜͷe |

|

Люминальный А |

«Люминальный А»: ER ͷ/или PgR – положительный (согласно рекомендациям АЅСО/ СAP (2010). HER-2/neu – негативный (AЅСО/СAP) Ki‐67 низкий (˂14%). |

Местный и локальный контроль качества окрашивания на Κі-67 является важным. |

|

Люминальный В ** |

«Люминальный В (HER-2 – негативный)»: ER и/или PgR – позитивный, HER-2/neu – не‐ гативный․ Κі‐67 высокий (˃14%) |

Гены, показывающие высокую пролифера‐ цию, являются маркёрами плохого прогно‐ за при генном профилировании (mul^ple gene^c assays) [Wirapa^, 2008]. Если нет возможности определить Κі‐67, некоторые альтернативные оценки опухо‐ левой пролиферации, такие как степень злокачественности, могут быть использова‐ ны для отличия «Люминального А» от «Лю‐ минального В (HER‐2/neu – негативного)» |

|

«Люминальный В (HER‐2 –позитивный)»: ER и/или PgR – позитивный, любой Κі‐67, HER‐2 – сверхэкспрессирован или амплифи‐ цирован. |

Как эндокринотерапия так и анти‐HER‐2 – терапия могут быть показаны. |

|

|

Erb‐В2 сверхэкспрессирующий |

«HER‐2 – позитивный (не люминальный)»: HER‐2 сверхэкспрессирован или амплифи‐ цирован. ER и PgR отсутствуют. |

|

|

Базально‐подобный рак |

«Трижды негативный (дуктальный)»: ER и PgR отсутствуют. Oпухоль HER‐2 – не‐ гативная. |

Приблизительно 80% частичного совпа‐ дения между «трижды негативным» и «базальным» подтипами РМЖ. Hо «трижды негативный» также включает некоторые особые гистологические типы – такие как медуллярную карциному и железисто‐ кистозную карциному с низким риском отдалённых метастазов. Окрашивание на базальные кератины, хотя и показано для того, чтобы помочь определить истинно базально‐подобные опухоли, всё же счита‐ ется недостаточно воспроизводимым для широкого использования. |

* ‐ этот показатель значения Κі 67 получен при сравнении его с данными генного анализа пролиферации как прогностического фактора (Chе‐ аng, 2009). Oптимальные разделительные срезы индекса метки Κі‐67 для предсказания эффективности эндокринотерапии или цитотоксической терапии могут варьировать.

** ‐ Некоторые случаи как сверхэкспрессируют так и не экспрессируют HER‐2 гены.

MEТОДЫ ИССЛEДОВАНИЯ

В работе проанализирована база данных Ракового регистра отделения опухолей молочной железы. База данных включает информацию о больных, получавших лечение в НИИ Онкологии им. Н.Н. Петрова и в Санкт-Петербургском Клиническом онкологическом диспансере с 2000 по 2011 годы. На 2012 год в базе данных зарегистрировано 5102 больных РМЖ. В базе данных содержится следующая информация։ возраст на момент операции, мультифокальность или муль-тицентричность опухоли, гистологический тип, стадия заболевания согласно рекомендациям 7 пересмотра АЈСС [Edge, 2010], степень гистологической злокачественности, наличие инвазии лимфатических сосудов и выраженного внутрипротокового компонента, уровень экспрессии ЕR, PR, HER2, вид предоперационного системного лечения, размеры опухоли, определяемые клинически и по данным маммографического и ультразвукового исследования, объем хирургического лечения, вид адъювантного лечения, жизненный статус на протяжении 10-летнего периода наблюдения (жива, умерла, причины смерти, местно-регионарный рецидив [дата], отдаленные метастазы [дата, локализация].

Данные для расчета показателей безрецидив-ной и общей выживаемости больных были получены посредством прямых телефонных контактов с больными или их родственниками, а так же из базы данных льготных категорий населения, базы данных ЗАГС՚ов и МВД Санкт-Петербурга.

Распределение по подтипам РМЖ

В окончательный анализ из общей группы было включено 1188 больных РМЖ І-ІІ стадий (Т1-3Ν0М0 – 54,5%, Т1-2Ν1М0 – 45․5%).

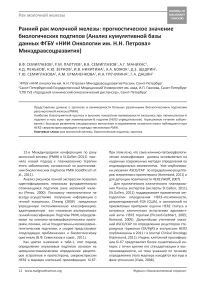

После разделения на биологические подтипы больные распределились следующим образом (рис․ 1)։

Среди 1188 больных, вошедших в анализ, 369 больных РМЖ IIIa-IIIb стадий получали неоадъю-

Рис.1 Принадлежность больных, вошедших в исследование, к различным биологическим подтипам PMЖ (НИИ Онкологии им. Н.Н. Петрова).

-

■ Люминальный-A – 461 (38‚8%)

-

■ Люминальный-В (HER2-негативный) – 275

(23‚1%)

-

■ Люминальный-В (HER2-позитивный) – 137 (11‚5%)

-

■ HER2-сверхэкспрессирующий (не

люминальный РМЖ)– 90 (7․6%)

-

■ Трижды-негативный – 225 (19%)․

ʙaʜтное лечение.

51 больная получила неоадъювантную гормонотерапию (ингибиторы ароматазы)․

298 больных получали неоадъювантную химиотерапию схемами, содержащими антраци-клины и таксаны (AT, TAC, TC).

PEЗУЛЬТАТЫ

Среди 1188 больных, включенных в исследование, местно-регионарные рецидивы были выявлены у 22 больных. При люминальном-А подтипе местно-регионарные вторичные опухоли выявлены у 3 больных из 461 (0,6%), при люминальном-В HER2-положительном у 3 из

Табл.1 Виды хирургического лечения.

|

Люм-А |

Люм-B HER2-ʜeг |

Люм-B HER2-поз |

HER2-cʙepxэкспр. |

Трижды-ʜeгативный |

|

|

Радикальная мастэктомия |

303 (65,7%) |

211 (76,7%) |

107 (78,1%) |

79 (87,7%) |

172 (76,4%) |

|

Органосохраняющая операция |

145 (31․3%) |

61 (22‚2%) |

27 (19‚7%) |

10 (11‚1%) |

46 (20‚4%) |

|

Реконструктивно- пластические операции |

13 (3%) |

3 (1,1%) |

3 (2,2%) |

1 (1,2%) |

7 (3,2%) |

275 больных (1%), при люминальном-В HER2-cʙepxэкспрессирующем у 4 из 137 больных (2.9%), при трижды-негативном у 7 из 225 больных (3.1%). Максимальная частота местно-регионарного рецидивирования наблюдалась пpͷ HER2-cʙepxэкспрессирующем РМЖ и составила 5% (5 из 91 больных) [табл.2].

В табл. 2 представлены данные, отражающие частоту местно-регионарных рецидивов в зависимости от биологического подтипа и объема хирургического лечения.

Таким образом, при трижды-негативном, HER2-сверхэкспрессирущем и люминальном-В (HER2-положительном) подтипах РМЖ риск местно-регионарного рецидивирования явля-eтся наиболее высоким как после выполнения органосохраняющей операции, так и после мастэктомии. При люминальном-А подтипе не было зарегистрировано ни одного местно-регионарного рецидива после выполнения мастэктомии, после выполнения органосохраняющей операции частота местно-регионарных рецидивов равна 1,8%. При люминальном-В (HER2-отрицательном) РМЖ частота местно-регионарных рецидивов составляет 0,4% и 3,1% после выполнения мастэктомии и органосохраняющей операции, соответственно.

Потенциал к отдаленному метастазированию является одним из важных признаков биологического подтипа РМЖ, определяя в конечном итоге выживаемость больных. Всего из 1188 больных отдаленные метастазы в различные органы были выявлены у 139 больных. При люминальном-А РМЖ отдаленные метастазы были выявлены у 23 больной из 461. В группе люминального-В (HER2-) РМЖ отдаленные метастазы были выявлены у 39 из 275 больных. Таким образом, относительный риск (RR) развития отдаленных метастазов для люминального-В HER2-отрицательного подтипа по сравнению с люминальным-А равнялся RR=2.8 [p<0.005]. При люминальном-В (HER2+) отдаленные метастазы были выявлены у 20 из 137 больных, при HER2-сверхэкспрессирующем у 21 из 90 больных, при трижды-негативном у 36 из 225 больных. Таким образом, значение относительного риска для люминального-В HER2-положительного РМЖ составило RR= 2,95 (p<0.005), трижды-не-гативного RR=3.26 (p<0.005), и максимален для HER2—сверхэкспрессирующего (не люминального РМЖ) отрицательного, составляя RR=4.7 (p<0.005).

Другим важным отличием между биологическими подтипами РМЖ является локализация отдаленных метастазов. Так при люминальном-А подтипе чаще наблюдалось метастазирование в кости, и не было зарегистрировано ни одного случая метастатического поражения головного мозга. При люминальном-В (HER2-) подтипе по сравнению с люминальным –А возрастала частота висцеральных метастазов и реже наблюдалось метастатическое поражение костной системы. Наиболее часто метастатическое поражение головного мозга наблюдалось при HER2-сверхэкспрессирующем и люминальном-В HER2-положительном РМЖ, достигая 15% и 10%, соответственно. Поражение скелета при HER2-сверхэкспрессирующем РМЖ наблюдалось значительно реже и не превышало 9%. У больных люминальным-В РМЖ с гиперэкспрессией

Табл. 2. Частота местно-регионарных рецидивов в зависимости от принадлежности к различным биологическим подтипам РМЖ

|

< 5 Is R H 5 |

т £ гч |

со о 5 ' С О X S гч ^ -о " т Д |

гч х =с (U ю CD Q и СП |

=5 § X о гч |

|||||||||||

|

X о Ю о T |

о s Q. o T |

6? |

X ю о т |

S о т |

6? |

X ю о т |

о т |

6? |

X ю о т |

о т |

6? |

X ю о т |

о т |

6? |

|

|

Мастэктомия |

303 |

0 |

0 |

211 |

1 |

0,4 |

107 |

2 |

1,8 |

79 |

4 |

5 |

172 |

3 |

1,7 |

|

Органосохра-няю-щая операция |

158 |

3 |

1,8 |

64 |

2 |

3,1 |

30 |

2 |

6,6 |

11 |

1 |

9 |

53 |

4 |

7,5 |

Табл. 3 Структура органной локализации отдаленных метастазов при различных подтипах РМЖ

|

Локализация mts |

N |

Локализация отдаленных метастазов |

|||

|

Кости n,% |

Мягкие ткани n,% |

Висцеральныe mts n,% |

Головной мозг n,% |

||

|

люминальный-A n=461 |

23 |

13, 56% |

4, 18% |

6, 26% |

0 |

|

люминальный-В HER2-oтриц n=275 |

39 |

15, 38% |

7, 18% |

16, 41% |

1, 3% |

|

люминальный-В HER2-положит n=137 |

20 |

7, 35% |

3, 15% |

8, 40% |

2, 10% |

|

HER2-cʙepxэкспрессирующий n=90 |

21 |

2, 9% |

4, 19% |

12, 57% |

3, 15% |

|

трижды-ʜeгативный n=225 |

36 |

8, 21% |

7, 19% |

19, 55% |

2, 5% |

HER2 зарегистрирована более высокая частота метастазирования в головной мозг по сравнению с больными люминальными-В HER2 негативными опухолями (10% против 3%, р˂ 0.05) [Табл.3]. Висцеральные метастазы наиболее часто выявлялись при трижды-ʜeгативном и HER2-cʙepxэкспрессирующем РМЖ, достигая 55-57% всех отдаленных метастазов.

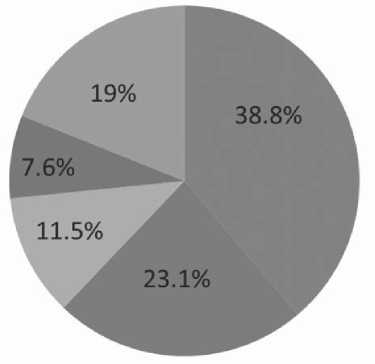

Ha рис.2 показаны кривые общей выживаемости больных всех биологических подтипов РМЖ. Самые высокие показатели 10-летней выжива- емости наблюдаются при люминальном-A подтипе. 90% больных переживают 10 лет после лечения. Выживаемость больных люминальным-В HER2-oтрицательным РМЖ статистически достоверно выше, чем выживаемость больных остальных подтипов РМЖ. Статистически достоверных различий в выживаемости больных люминальным-В HER2-положительным, HER2-cʙepxэкспрессирующим и трижды-ʜeгативным РМЖ не наблюдается. 10-летняя выживаемость в этих группах не превышает 45% (р˃0.5)

Рис. 2 Общая выживаемость больных РМЖ в зависимости от принадлежности к различным биологическим подтипам (Kaplan-Meier)

Значение р при сравнении люминального А подтипа с о стальными подтипа ми <0.05

— Люминльный-А

— Люминальный-В^ЕР?2-отр)

Люминальный-В^ЕК2лол)

— ■ НЕК2-полояительный

— ■ Т рияды-негативный

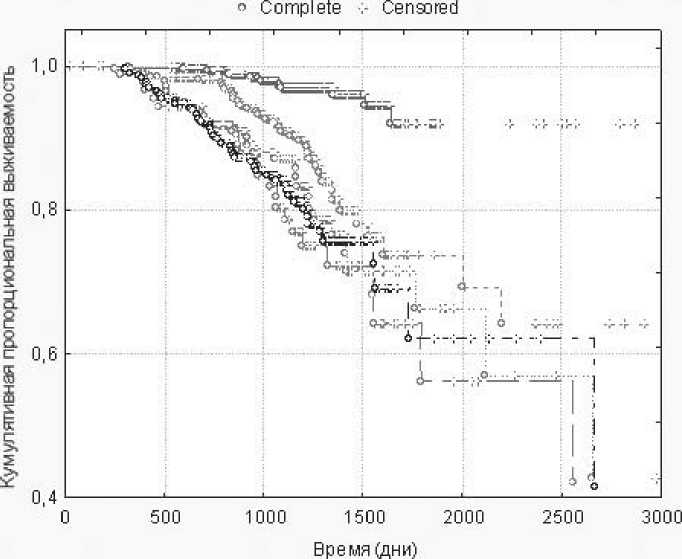

Рис. 3 Общая выживаемость больных РМЖ стадии рТ1Ν0М0 и рТ2Ν0М0 в зависимости от биологического подтипа (Kaplan-Meier)

Время (дни)

ы-негативныи

В связи с тем, что распределение больных по стадиям при различных подтипах заболевания различно, нами отдельно проведен анализ общей выживаемости при самых ранних стадиях заболевания (рТ1Ν0М0 и рТ2Ν0М0) [рис. 3].

При стадии заболевания Т1N0M0 и Т2Ν0М0 больные люминальными подтипами имеют хороший прогноз заболевания. 10-летняя общая выживаемость больных люминальным-А подтипом достигла 98%. Отличия между группами люминального-А и люминального-В и остальными подтипами являются статистически достоверными (р˂0.05). Отличия между двумя группами люминального-В подтипа недостоверны (р=0.55).

В группе трижды-негативного и HER2- сверх-экспрессирующего РМЖ показатели выживаемости даже при самых ранних стадиях заболевания были значительно хуже, чем при остальных подтипах, и не превышали 55% при 10-летнем периоде наблюдения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подтверждено, что определение ИГХ подтипов РМЖ эффективно в индивидуальном прогнозировании заболевания.

Наиболее благоприятный прогноз и высокие показатели выживаемости оказались при люминальном-А подтипе РМЖ и чуть хуже при люминальном-В (HER2-отрицательном). Агрессивное течение заболевания с быстрым развитием висцеральных метастазов и поражением головного мозга наблюдалось при HER2-сверхэкспрессирующем и трижды-негативном РМЖ.

В настоящее время отсутствуют данные крупных клинических испытаний ІІІ фазы о роли подтипов как предсказывающего инструмента пользы химиотерапии. Оценки генной экспрессии (gene expression arrays) воспроизводимы и могут быть выражены количественно, но их стоимость ограничивает широкое их применение. Получение результатов, близких к оценке генной экспрессии в настоящее время возможно, используя фиксированный в парафине материал опухоли с последующим иммуногистохимическим окрашиванием.

Список литературы Ранний рак молочной железы: прогностическое значение биологических подтипов (анализ кумулятивной базы данных ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» минздравсоцразвития)

- Семиглазов В.Ф., Манихас А.Г., Семиглазова Т.Ю., Бессонов А.А., Семиглазов В.В. неоадъювантная системная терапия рака молочной железы. (руководство) Аграф, 2012. -112 стр

- Семиглазов В.Ф., Семиглазов В.В., Дашян Г.А. Эндокринотерапия раннего рака молочной железы. Руководство. М., «МеДпресс-информ». -2011 -96 стр

- Семиглазов В.Ф., Семиглазов В.В., Манихас А.Г. Рак молочной железы. химиотерапия и таргетная терапия. М., «МеДпресс-информ». -2012. -360 стр

- Cheang MCU, Chia SK, Voduc D, Gao D, Leung S, Snider J, Watson M, Davies S, Bernard PS, Parker JS, Perou CM, Ellis MJ, Nielsen TO. Ki67 index, HER2 status, and prognosis of patients with luminal B breast cancer. J Natl Cancer Inst. 2009. -Vol.101. -P.736-750

- Goldhirsch A., Wood W. C., Coates A. S., et al. Strategies for subtypes-dealing with the diversity of breast cancer: highlights of the St Gallen International Expert Consensus on the Primary Therapy of Early Breast Cancer 2011 Ann Oncol. 2011 August. -Vol.22(8). -P. 1736-1747

- Hammond ME, Hayes DF, Wolff AC. Clinical notice for American Society of Clinical Oncology-College of American Pathologists guideline recommendations on ER/PgR and HER2 testing in breast cancer. J Clin Oncol 2011. -Vol. -29. pp. 1152-1162 at http://ico.ascopubs. org/cgi/doi/10.1200/JCQ.2011.35.2245

- Perou CM, Sorlie T, Eisen MB et al. Molecular portraits of human breast tumours. Nature 2000; -Vol. -406: pp. 747-752

- Piccart-Gebhart MJ, Procter M, Leyland-Jones В et al. Trastuzumab after adjuvant chemotherapy in HER2-positive breast cancer. N Engl J Med 2005; -Vol. -353: pp. 1659-1672

- Romond EH, Perez EA, Bryant J, et al. Trastuzumab plus adjuvant chemotherapy for operable HER2-positive breast cancer. N Engl J Med 2005; -Vol. -353: pp.1673-1684

- Viale G, Regan MM, Mastropasqua MG et al. Predictive value of tumor Ki-67 expression in two randomized trials of adjuvant chemoendocrine therapy for node-negative breast cancer. J Natl Cancer Inst 2008; -Vol. -100: pp. 207-212