Ранний строительный период деревянных оборонительных сооружений русских острогов в Сибири (по картографическим, археологическим и дендрохронологическим данным)

Автор: Бородовский А.П., Горохов С.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XVI, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521610

IDR: 14521610

Текст статьи Ранний строительный период деревянных оборонительных сооружений русских острогов в Сибири (по картографическим, археологическим и дендрохронологическим данным)

При сооружении русских острогов в Сибири к XVII в. сложился определенный алгоритм «предпроектных» работ [Хромых, 2008, с. 223]. По итогам «досмотра» будущего места составлялись описания и карты, рекомендации с оценкой возможностей освоения обследованной территории. Для большинства русских острогов в Сибири таких письменных свидетельств не сохранилось. Однако для Умревинского острога в качестве близкой аналогии этого документа, соответствующего стадии «досмотра» острога перед его строительством можно привести описание 1697 г., составленное Андреем Кругликовым (будущим основателем Умревинского острога) для характеристики рудного местонахождения и угодий по берегам р. Ояш [Уманский, 1996, с. 102]. Следует подчеркнуть, что месторождение на р. Ояш достаточно оперативно было отмечено на чертеже земли Томского города в картографических материалах С.У Ремезова, создававшихся в период с 1697 по 1711 гг. [Черная, 2002, с. 109]. Это время соответствует основанию и первым годам существования Умревинского острога, не отмеченного, тем не менее, в Чертежной книге Сибири [Ремезов, лист AI]. В этой связи особое внимание привлекают различные варианты изображения сибирских отрогов в картографических материалах С.У Ремезова. Выделяется несколько разновидностей нанесения внешнего вида острогов на карту (рис. 1). Среди них наиболее интересны рисунки острогов (Уртамского, Кетского), где изображен только прямоугольник тыновых стен (рис. 1, 1, 3 ). Вряд ли для картографии С.У. Ремезова в отношении изображения острогов в полной мере приемлемы современные критерии и принципы легенд на картах принятых для обозначения населенных пунктов различного статуса и значения. Тем, не менее, определенные элементы картографической легенды для ремезовских карт вполне присущи. Не менее продуктивна другая версия – изображения острогов на картах С.У. Ремезова отражают внешний вид основных конструкций острогов на момент их существования в конце XVII – начале XVIII. В таком случае эти изображения можно попытаться соотнести со строительными периодами, выявленными по результатам археологических исследований. В частнос-

Чичюйский

Бельский

Алекминский

Усть-Кяцкой

Верхнеангарский

Рис. 1. Варианты изображения острогов из «Чертежной книги Сибири» С.У. Ремезова.

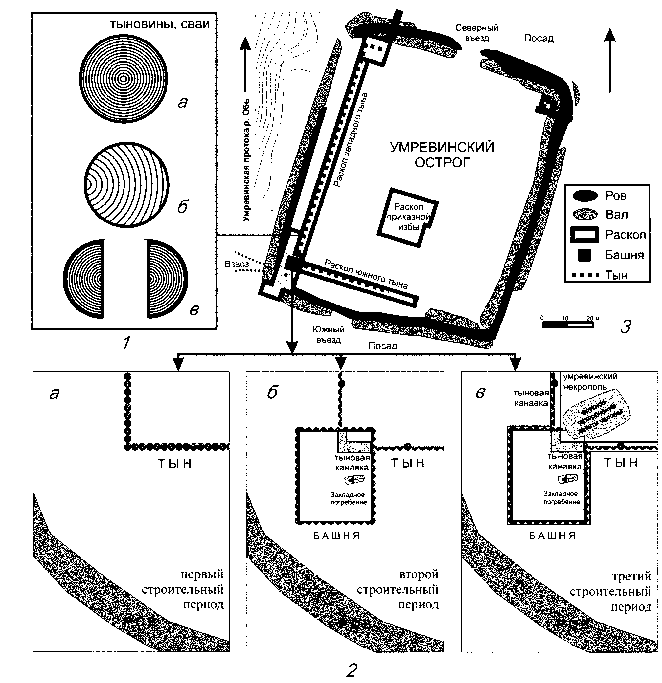

ти, для Умревинского острога, можно говорить о нескольких строительных периодах (рис. 2). Они различаются на основе стратиграфических данных (выкид из западного и южного рва не перекрывает тыновую канавку и ты-новины), последовательности планиграфии основных деревянных оборонительных сооружений острога (угол юго-западного тына, перекрыт набережной башней), отличия конструктивных элементов, присущих для различных строительных периодов (целые и колотые тыновины, сваи) и хронологии предметного комплекса (закладная монета юго-западной угловой набережной башни), обнаруженного в этих сооружениях. Oстрог, как деревянное недолговечное оборонительное сооружение с момента своего возведения до запустения многократно перестраивался, переносился или разрушался. Кроме того, исходя из своей естественной сохранности деревянные оборонительные сооружения острогов со временем нуждались в систематических ремонтных работах каждые 5-10 лет или 29 лет [Варфоломеев, Шаповалова, 1991, с. 150 – 155]. Как отметил Д.Г. Мессершмидт в своем путевом описании, спустя 19 лет после основания, Умревинский острог был частично разрушен. Вероятно, в первой трети X VIII в. производился какой-то ремонт его острожных укреплений. Результатом таких работ вполне может различная техника изготовления тыновин на Умре-винском остроге в сравнении с первоначальным периодом существования острога (цельные и колотые бревна). Цельных бревен в выборке меньшинство (рис. 2, 1 а,б ). Не исключено, что они соответствуют самому раннему строительному периоду острога - началу XVII I века . Посетивший Умре-винский острог в 1734 г. Г.Ф. Миллер отметил, что он состоял из четырехугольного палисада с двумя башнями. Этот строительный период может

Рис. 2. Варианты тыновин, свай (западный, южный тын, юго-западная угловая набережная башня Умревинского острога) ( 1 ); признаки периодов на югозападном участке Умревинского острога ( 2 ); план Умревинского острога ( 3 ).

быть представлен расколотыми по полам тыновинами (рис. 2, 1 в), которые сделаны аналогично деревянным сваям угловой набережной юго-западной башни острога, возведенной по данным нумизматики не ранее 1730 г. Для других тыновых оборонительных сооружений Западной Сибири, такие временные особенности выявлены по результатам дендрохронологическим исследований. Результаты датировки Горячевым В.М. образцов ты-новин из г. Тобольска позволяют выделить две группы бревен: срубленные в 30-40-е годы XVIII столетия и бревна, срубленные в 50-60-е годы того же века. Следует подчеркнуть, что строительство деревянных башен острогов было более сложным и длительным процессом, в сравнении с возведением тыновых стен [Моргунов, 2009, с. 43]. Например, дендрохронологические исследования В.С. Мыглана показали, сооружение юго-западной баш- ни Братского острога было выполнено не ранее 1684 г., при этом бревна для строительства заготавливались на протяжении нескольких лет – в 1681, 1682 и 1684 гг. Особое значение для датировки строительных периодов острогов в Сибири приобретают письменные и дендрохронологические данные о лесных пожарах 1625, 1742 гг. [Мыглан, Слюсаренко, Майничева, 2010, с. 76]. В связи с дендрохронологическими датировками строительного материала (осень 1744 – зима 1745 г.) башен Казымского острога особое значение имеет пожар 1742 г. Скорее всего, последствия этого природного явления и заставили власти заново отстроить острог, который уже в 1751 г. был упразднен. Для территории Верхнего Приобья письменные свидетельства о масштабных лесных пожарах относятся не ранее 1682 г. [Уманский, 1980, с. 144, 145]. Эти данные могут быть так же перспективны для датировки остатков деревянных оборонительных сооружений Умревинского Уртамского и Чауского острогов.

Башня один важнейших элементов используемых для датировки фортификационных сооружений [Кемпбелл, 2008, с. 148]. Для угловой набережной юго-западной башни Умревинского острога вопрос о времени ее сооружения может быть решен исходя из стратиграфических, нумизматических и косвенных письменных свидетельств. Северо-восточный угол башни отчетливо «срезает» угол тына (рис. 2, 3 ), относящегося к первоначальному периоду существования острога, когда башни у него отсутствовали. Близкая планиграфическая ситуация прослежена согласно результатам археологических исследований А.В. Никитина башен Братского острога [1961, с. 221, рис. 6, с. 222].

Находка закладной монеты (денга) 1730 г. в юго-западной угловой, набережной башне Умревинского острога, скорее всего, соотносится с очередным этапом реконструкции оборонительных сооружений острогов на севере Верхнего Приобья в первой трети XVIII столетия. Именно в этот период велись ремонтно-восстановительные работы на Уртамском остроге, откуда в 1702 г. была отправлена поисковая «экспедиция» для определения места Умревинского острога. Поэтому, не исключено, что на карте С.У Ремезова начала XVIII в. для Уртамского острога (основан в 1684 г.) воспроизведен ранний строительный период этого деревянного оборонительного сооружения, археологически прослеженный по материалам Умревинского острога (основан в 1703 г.). В таком случае первый строительный период Умревинского острога (начало XVIII в.), будет соответствовать подквадратному оборонительному деревянному оборонительному сооружению из круглых тыновин, огражденного рвом (рис. 2,1, а,б, 2). Второй строительный период будет отражать время функционирования Умревинского острога как оборонительного, административного и культового центра севера Верхнего Приобья (первая половина XVIII столетия), когда появляются башни (рис. 2, б), приказная изба. Третий, заключительный, строительный период соответствует периоду потери Умревинским острогом своего значения, обветшанию его деревянных оборонительных сооружений, превра- щению в конце XVIII – начале XIX вв., его основной площади в Умревин-ский погост (рис. 2, в).

В целом, результаты, картографических, археологических и дендрохронологических исследований позволяют еще раз усомниться в концепции, что реконструкции, основанные на археологических или графических материалах, гипотетичны, а письменные источники дают довольно обширную, и главное достоверную информацию [Курилов, 1989, с. 87]. Это противопоставление различных видов исторических источников, по истории первого этапа сибирской деревянной архитектуры методически и фактически не верно [Черная, 2002, с. 131]. По мнению историков, даже более поздние письменные описания сибирских острогов, сделанные в первой трети XVIII столетии, страдают схематизмом и не отличаются особой информативностью [Эллерт, 1988, с. 59]. Для достоверности реконструкций различные виды источников (письменные, графические, археологические) не должны противопоставляться друг другу. Поскольку, только в процессе тщательной проверки и отбора фактов из этих источников могут появиться наиболее достоверные данные о всех периодах существования русских острогов в Сибири, подвергавшихся не однократно переносу, пожарам, разрушению и перестройке. Корреляция хронологии (по письменным историческим источникам и дендрохронологическим данным) сооружения деревянных башен русских острогов в Западной Сибири (Казымского, Умревинского, Уртамского и ряда других острогов). Позволяет выделить один из общих строительных периодов этих оборонительных сооружений, который датируется первой третью – серединой XVIII с т олетия.

Основанием для этого является целый комплекс факторов. Среди них: «параметры» естественной сохранности деревянных оборонительных сооружений не превышающие несколько десятков лет и требующие периодического ремонта; осложнение военно-политической ситуации в на южных рубежах Западной Сибири; расширение возможностей Российского государства демонстрации своего присутствия в Сибири, в связи с достижениями ее освоения и присоединения; природные катаклизмы, включая масштабные пожары и наводнения. На основании всех этих данных вполне можно предполагать, что первоначальным строительным периодом «типового» русского острога в Сибири является возведение прямоугольной тыновой стены, которая в последствии могла дополняться башнями. Такая технология возведения оборонительных сооружений на примере Умревинского острога отражает заключительный этап бытования древнерусской фортификационной традиции в Сибири, сложившейся еще X-XIII вв. на южных рубежах Руси [Моргунов, 2009, с. 241-250]. Дата возведения Умревинского острога 1703 г. является еще и «осевым временем» появления и распространения в России фортификации европейского типа [Малолетко, Малолетко, 2001, с. 89]. На территории юга Западной Сибири эти традиции проявятся только в первую треть XVIII ве- ка в форпостах и Сибирских укрепленных линиях [Малолетко, Малолет-ко, 2001, с. 82, 84].