Ранняя диагностика диспластических и врожденных сколиозов

Автор: Колчин Дмитрий Владимирович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2012 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: Предложить использование симптома атипичного роста волос (САРВ) в области позвоночника для ран- ней диагностики диспластических сколиозов (ДС) и врожденных сколиозов (ВС). С 1989 года у 1028 из 3110 пациентов со ско- лиозом в области позвоночника нами выявлен визуальный признак: рост волос в виде сходящейся к центру спирали, напоми- нающей раковину улитки, аналогично росту волос в теменной области. САРВ - рентгенонегативен. В центр завихрения волос перед рентгенографией укладываем кончик металлической инъекционной иглы. При ВС середина завихрения находится в проекции боковых полупозвонков с добавочными ребрами, сросшихся позвонков, бабочковидных позвонков. При ДС САРВ соответствует вершине сколиотической дуги. В проекции САРВ обнаруживаем одностороннюю аплазию, гипоплазию или гиперплазию ребер, поперечных, остистых, суставных отростков, а также рентгенологические изменения, характерные для позвонков области вершины сколиотической деформации. Целесообразно для раннего выявления и своевременного лечения ДС и ВС использовать САРВ в области позвоночника.

Сколиоз, дисплазия, симптом атипичного роста волос

Короткий адрес: https://sciup.org/142121522

IDR: 142121522

Текст научной статьи Ранняя диагностика диспластических и врожденных сколиозов

Сколиотическая болезнь — самое распространенное прогрессирующее ортопедическое заболевание. Болезнь вызывает грубое многоплоскостное искривление позвоночного столба, нарушает работу нервной системы, внутренних органов, приводит пациентов к инвалидности. При сколиозе возникают глубокие психические страдания вследствие больших косметических дефектов и социальной неустроенности.

Сколиоз — это болезнь роста. Согласно утверждениям И. А. Мовшовича, возникновение и развитие прогрессирующего идиопатического сколиоза (ИС) и диспла-стического сколиоза — результат взаимодействия трех факторов: диспластического, обменно-гуморального и статодинамического. Первичный патологический фактор — это диспластические изменения в спинном мозге, позвонках, межпозвонковых дисках [11, 12]. На основании проведенного в ЦИТО комплексного исследования диспластического синдрома с исследованием изменений нервной системы, нервно-мышечного аппарата, обмена соединительной ткани, клинической и рентгенологической картин отмечено сходство в развитии врожденного, диспластического и идиопатического сколиозов [3]. На общность происхождения врожденного и диспласти-ческого сколиоза указывает Г. С. Юмашев. При этом при грубых аномалиях — синостозах ребер, добавочных по- лупозвонках, синостозах позвонков — развивается ВС, а при менее выраженных — односторонней сакрализации или люмбализации, незаращениях дужек позвонков — ДС [17].

Второй фактор создает общий патологический фон организма, обусловливает проявление первичного фактора в целом сегменте позвоночника (обменные и гормональные нарушения). Статико-динамические нарушения — фактор, приобретающий особое значение в период формирования структуральных изменений позвонков [8].

На значительную роль обменно-гуморального фактора в патогенезе ИС указывают работы М. Г. Дудина, изучившего влияние остеотропных гормонов на темпы развития заболевания. Прогрессирующее течение ИС наблюдается при высоких концентрациях соматотропина и кальцитонина, стимулирующих костеобразовательные процессы. При преобладании их условных антагонистов — кортизола и паратирина, подавляющих рост костной ткани, отмечается непрогрессирующее течение сколиоза [4]. Было выявлено влияние на развитие ИС и других директивных систем: центральной нервной и спинальной [4]. Естественно предположить, что перечисленные факторы воздействуют на организм ребенка не только при ИС, но и при ДС. Данные исследования способствуют пониманию того, почему при минимально выраженной локальной дисплазии позвоночного комплекса у одних детей возникает бурно прогрессирующее, а у других медленно прогрессирующее течение сколиоза. Соответственно и степень выраженности ДС к моменту окончания роста будет различной.

Одной из важных задач является обнаружение признаков, способствующих раннему выявлению ДС. Как одни из внешних проявлений аномалий позвонков в клинической картине могут выступать различные дефекты развития кожи и ее придатков [5, 7, 13, 16, 18]. Одновременное возникновение диспластических изменений в кожных покровах, в костно-хрящевых структурах позвоночника, в спинном мозге на одном и том же уровне можно объяснить взаимосвязью их развития в процессе эмбриогенеза [2, 5, 18].

После оплодотворения в результате быстро протекающих митотических делений образуется шар (бластула). На следующем этапе — гасруляции — формируются первичные закладки основных тканей организма: эндодермы, мезодермы, невральной и кожной эктодермы. Нервная система развивается из наружного зародышевого листка — эктодермы [2, 9]. На зародышевой стадии нейрулы, в самом начале процесса органогенеза, на наружной поверхности центральной части эктодермального зародышевого листка наблюдается зона пролиферации — нервная пластинка. Стимулом для ее появления служит подлежащая под ней хорда. Нервный желобок начинает углубляться. Нервные валики над ним смыкаются, и образуется нервная трубка. Незакрытие невральной трубки на определенном протяжении обычно происходит на 4 неделе развития зародыша [9]. Эктодерма, сомкнувшаяся над нервной трубкой, образует кожные покровы спины. На месте отшнуровки нервной трубки (будущего спинного мозга) от эктодермы образуются нервные гребешки, а позднее ганглии и узлы вегетативной нервной системы. Зачатки собственно позвоночного столба у зародыша человека уже могут быть достоверно дифференцированы на третьей-четвертой неделе внутриутробного развития. Вокруг образовавшихся в этот же период развития эмбриона зачатков нервной трубки и хорды происходит формирование продольного ряда кубических структур — сомитов (4–6 недели развития). Клетки вентромедиального угла сомита (склеротома) проникают между хордой и нервной трубкой и окружают их — образуются позвонки. Клетки склеротома, располагающиеся вблизи межсегментарных артерий, дифференцируются в позвонок, а удаленные от них — в межпозвоночный диск [10], при аномалии развития сосудов возникают клиновидные позвонки. В формировании межпозвонковых дисков

МАТЕРИАЛ

Нами выявлен новый визуальный кожный признак, сигнализирующий о диспластических нарушениях в процессе формирования скелета туловища, в частности — позвоночника.

С 1989 года у 1028 из 3110 пациентов со сколиозом I–IV степени на коже спины в области позвоночника мы выявили атипичный рост волос в виде сходящейся к центру спирали, рисунком напоминающий раковину участвует и сегментированная хорда. Латеральная часть сомита получила название миотом, из нее формируется поперечнополосатая мускулатура. Третья часть сомита, наружная, образующая соединительнотканный слой кожи, получила название дермотом. Закладка каждого позвонка возникает в результате сращения каудальной части переднего с краниальной частью заднего сегмента. От каждого позвонка дорсально растут элементы нервных отростков, латерально — реберных отростков, вверх и вниз — суставных. Нервные отростки на 4 месяце развития, соединяясь между собой, образуют дуги позвонков [1]. На различных стадиях формирования позвоночника и спинного мозга могут возникать такие нарушения, как неполная отшнуровка зачатка спинного мозга или нервных гребешков, удвоение сегментов спинного мозга, нарушение соединения нервных отростков позвонков в дужки. Задержка редукции хорды лежит в основе образования бабочковидных позвонков и центральных дефектов в телах, а нарушение ее осевого расположения может вести к расщеплению или де-центрации первичного ядра окостенения позвонка [15]. Кроме того, различные отклонения в формировании хорды приводят к нарушению сегментации, выражающемуся в костном блокировании позвонков и ребер.

В связи с тем, что развитие позвоночника и кожных покровов спины тесно связаны между собой, существует вероятность одновременного возникновения локальной дисплазии в структурах позвоночного комплекса, а также в коже спины и ее дериватах. Таким образом, дети с наличием участков дисплазии кожи в проекции позвоночника могут составлять группу риска в возможном развитии диспластического и врожденного сколиоза.

В литературе описываются встречающиеся при дисплазии позвоночника стигмы: рубцы, папилломы, локальные усиления сосудистой сети, очаги пигментации кожи, изменения цвета волос или интенсивности их роста на ограниченном участке спины [5, 7, 13, 16]. Э. В. Ульрих придает им большое значение для диагностики ВС, так как нередко только они, располагаясь вдоль позвоночника, являются единственными указателями скрытого порока развития осевого скелета [5]. При этом диагноз диспластического статуса, поставленный на основании «внешнего» симптомокомплекса, не отражает характер и глубину изменений позвоночника. Проводя аналогию с терминами, общепринятыми в абдоминальной хирургии, Э. В. Ульрих сравнивает понятие дисплазии позвоночника при наличии дисплазии кожных покровов с определением «острый живот», указывающим на катастрофу, но не определяющим точную локализацию, вид и объем поражения и, по сути, не являющимся диагнозом как таковым [18].

И МЕТОДЫ улитки, аналогично росту волос в теменной области головы (рис. 1). Завихрения волос могут иметь направление, как по ходу, так и против часовой стрелки.

Аналогичный симптом выявляется при болезни Шпренгеля в проекции лопатки на стороне патологии [6].

Пациентам со сколиозом и с САРВ мы выполняли компьютерную оптическую топографию

(КОТ) спины, рентгенографию, ЭМГ, при ВС — также КТ и МРТ.

Признак рентгенонегативен. С целью проецирования признака на костные структуры по- звонков в центр завихрения волос укладывали кон чик металлической инъекционной иглы. Затем вы полняли рентгенографию позвоночника.

Рис. 1. Симптом атипичного роста волос (САРВ) в проекции позвоночника: а — направление завихрения волос против часовой стрелки; б — направление завихрения волос по часовой стрелке

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

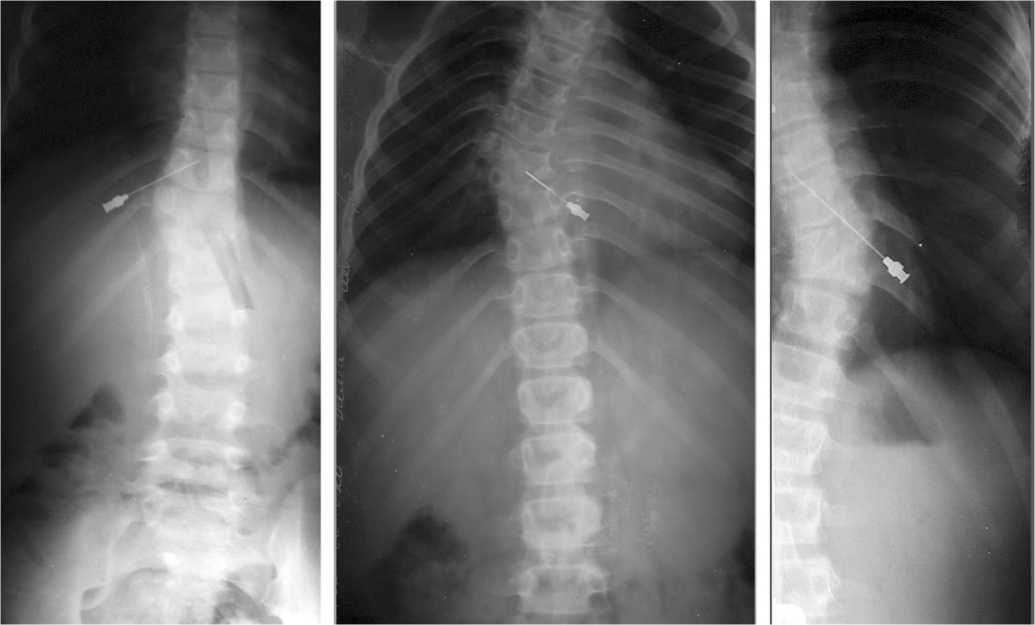

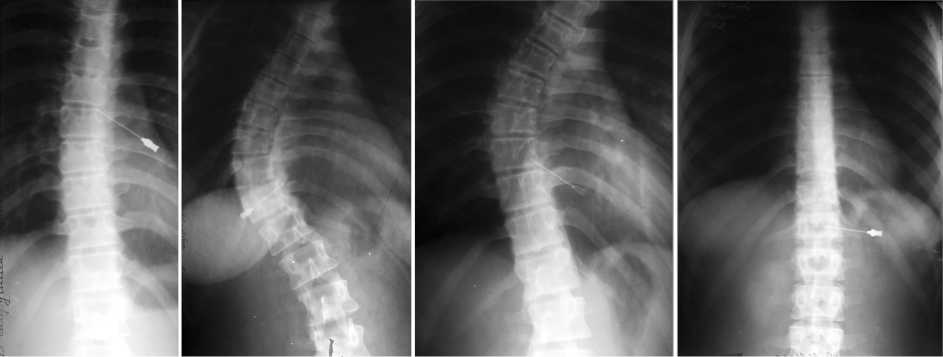

При ВС середина завихрения находится в проекции позвонков с нарушениями формирования (рис. 2), слияния (рис. 3) или сегментации (рис. 4).

В области САРВ у детей с ВС выявляем выраженную патологию: клиновидные позвонки, боковые полупозвонки с добавочными ребрами, сросшиеся позвонки и полупозвонки, позвонки со сросшимися ребрами, бабочковидные позвонки. Обычно позвонки с данными аномалиями развития являются вершиной дуги ВС.

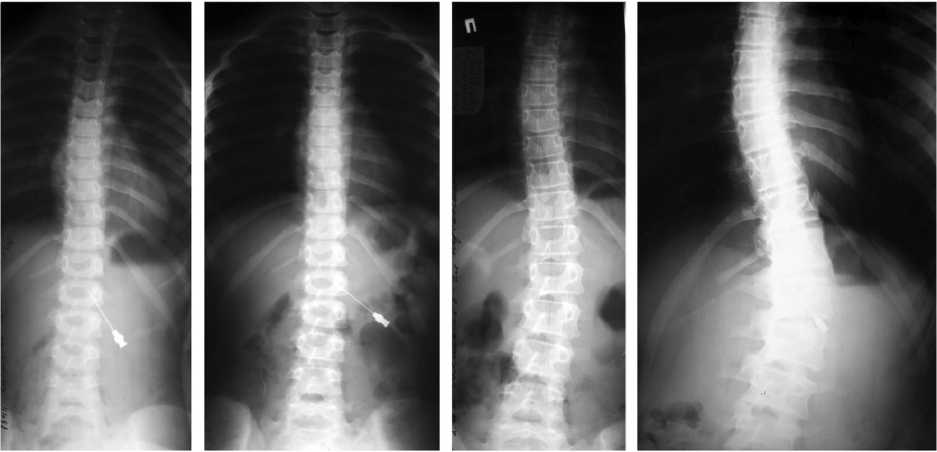

При отсутствии грубых нарушений развития костных структур сколиоз считаем диспластическим (рис. 5). У детей с ДС САРВ располагается по линии остистых отростков в 75 % случаев, по паравертебральным линиям — в 25 %. Центр признака в 80 % соответствует вершине сколиотической дуги, в 20 % находится на 1–2, реже на 3 позвонка выше или ниже вершины.

На уровне симптома обнаруживаем одностороннюю аплазию, гипоплазию или гиперплазию ребер, поперечных, остистых отростков, аномалии тропизма, незаращение дужек позвонков. Нередко в проекции симптома при невыраженной дисплазии выявляем только рентгенологические изменения, характерные для позвонков области вершины сколиотической деформации. Таким образом, в перечисленных случаях начальным толчком к развитию сколиоза являются диспластические процессы, выраженные в различной степени.

Получен патент РФ на изобретение № 2144309 «Способ ранней диагностики врожденных и дис-пластических сколиозов», основанный на выявлении САРВ на коже в области позвоночника [14].

У ряда больных ДС определяется минимальный неврологический дефицит, по локализации совпадающий с уровнем расположения САРВ на коже спины: одностороннее выпадение брюшных рефлексов (признак в проекции 8-9 грудных позвонков), асимметрия коленных рефлексов, односторонний клонус надколенника (признак на уровне 2–3 поясничных позвонков), чувство онемения или гиперестезия, соответствующие сегменту «меченного» позвонка, в единичных случаях — болезненность при пальпации в центре завихрения.

Обнаружение САРВ не требует никаких материальных затрат; доступно для врачей, медицинских сестер, а также и для лиц без медицинского образования: родителей, воспитателей, преподавателей физкультуры, тренеров. САРВ легко выявить и у детей младшего возраста, так как пушковые волосы имеют ту же направленность. САРВ хорошо виден при обычном осмотре, но лучше — при ярком искус -ственном или прямом солнечном освещении спины.

Среди лиц с наличием описанного нами симптома частота выявления сколиоза зависит от возраста ребенка. У многих детей младшего возраста, имеющих САРВ, сколиоз еще не диагностируется. Дисплазия структур позвоночника в процессе роста ребенка приводит к ДС (рис. 6).

Наличие САРВ — это не повод, чтобы поставить крест на здоровье ребенка, а наоборот, причина для организации активного образа жизни, занятий физкультурой, плаванием, для проведения мероприятий с целью недопущения развития выраженной деформации позвоночника.

Тяжесть течения сколиотической болезни наряду с наличием локальной дисплазии позвоночника, вы- раженной в различной степени в каждом конкретном случае, определяется также нарушениями функций директивных систем организма (ЦНС, спинальной, гормональной), экологической обстановкой, соматическими заболеваниями, травмами, образом жизни пациента, своевременностью лечения. Обычно ДС прогрессирует у детей в школьном возрасте, особенно у старшеклассников. Поэтому выделение группы риска по вероятному развитию сколиоза из детей младшего возраста с САРВ или другими признаками дисплазии кожных покровов позволяет провести мероприятия по профилактике и раннему лечению заболевания. Для раннего выявления сколиоза детей группы риска направляем на КОТ спины 2 раза в год. Детям с обнаруженным сколиозом выполняем рент- генографию позвоночника для уточнения степени заболевания и выявления ВС. Результаты лечения ДС I степени контролируем при помощи КОТ деформаций позвоночника 4 раза в год, не подвергая детей лучевой нагрузке. При подозрении на возникновение сколиоза II степени и выше, в случаях прогрессирования заболевания назначаем рентгенографию. Детям с начальными стадиями ДС проводим раннее и постоянное лечение: ЛФК, занятия в плавательном бассейне, дыхательную гимнастику, массаж, магнитотерапию, электростимуляцию мышц спины, аппликации озокерита, ГБО, лазеротерапию, корсетотерапию с хорошими результатами [19]. Пациенты с выраженными степенями ДС и с тяжелыми врожденными дефектами нуждаются в оперативном лечении (см. рис. 4).

Рис. 2. Врожденный сколиоз на почве нарушения формирования позвонков. В проекции САРВ — боковые полупозвонки с добавочными ребрами

Рис. 3. Врожденный сколиоз на почве нарушения слияния позвонка. В проекции САРВ — бабочковидный позвонок

Рис. 4. Врожденный сколиоз на почве нарушения сегментации позвонков. В проекции САРВ — сросшиеся позвонки. Боковой несегментиро-ванный стержень

Рис. 5. Диспластический сколиоз. САРВ соответствует вершине дуги ДС; на правой рентгенограмме — в проекции САРВ — правосторонняя гиперплазия поперечного отростка LI позвонка

сколиоз I степени сколиоз III степени нет сколиоза нет сколиоза

в 4 года в 6 лет в 9 лет в 14 лет

Рис. 6. Развитие диспластического сколиоза в процессе роста пациентки К. с правосторонней тораколизацией LI позвонка. САРВ — над остистым отростком LI позвонка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

САРВ является индикатором нарушений развития скелета туловища, в частности позвоночника, в процессе эмбриогенеза. Дисплазия позвоночного комплекса в процессе роста ребенка приводит к развитию сколиоза с вершиной деформации, соответствующей локализации симптома на коже спины. Целесообразно для раннего выявления ДС и ВС использовать САРВ в области позвоночника при осмотрах детей с младенческого возраста. Формирование группы риска по вероятному развитию ДС из детей с САРВ позволяет диагностировать сколиоз на начальной стадии и применять меры профилактики и раннего, а в связи с этим, и более эффективного лечения.